甘肃农业大学人文学院 教学大纲 甘肃农业大学人文学院 二00七年 中国文化概论教学大纲 (汉语言文学、文秘教育专业四年制本科) 一、课程基本信息 中文名称 中国文化概论 课程名称 英文名称 Survey of Chinese Culture 课程代码 070343 课程类型 专业基础课 开课学期 第3学期 总学时 64 讲课 64 实验(实 学分 4 习) 预修课程 中国通史 二、课程的性质、地位和任务 《中国文化概论》是教育部规定的高等院校的一门文化素质类通识课程,是中文专业、秘书专 业、新闻专业的必修专业基础课,是一门兼顾历史的关于中国古代及近现代文化的基础知识和基本 理论的课程。本课程是为培养高等学校学生所应具有的中国文化基本理论和一般知识的能力而设置

中国文化概论教学大纲 (汉语言文学、文秘教育专业四年制本科) 一、课程基本信息 课程名称 中文名称 中国文化概论 英文名称 Survey of Chinese Culture 课程代码 070343 课程类型 专业基础课 开课学期 第3学期 总 学 时 64 讲课 64 实验(实 习) 学分 4 预修课程 中国通史 二、课程的性质、地位和任务 《中国文化概论》是教育部规定的高等院校的一门文化素质类通识课程,是中文专业、秘书专 业、新闻专业的必修专业基础课,是一门兼顾历史的关于中国古代及近现代文化的基础知识和基本 理论的课程。本课程是为培养高等学校学生所应具有的中国文化基本理论和一般知识的能力而设置 甘肃农业大学人文学院 教 学 大 纲 甘肃农业大学人文学院 二OO七年

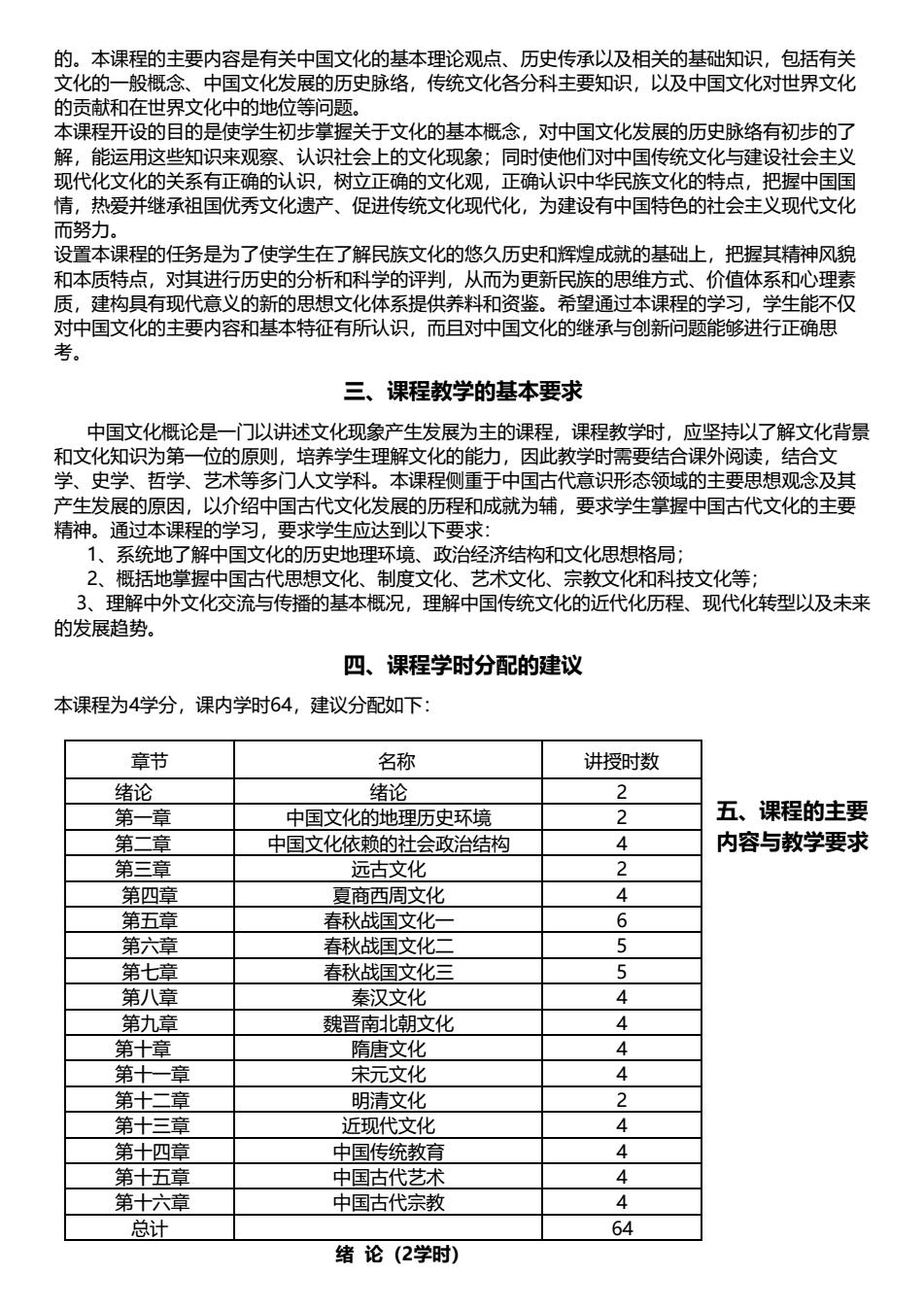

的。本课程的主要内容是有关中国文化的基本理论观点、历史传承以及相关的基础知识,包括有关 文化的一般概念、中国文化发展的历史脉络,传统文化各分科主要知识,以及中国文化对世界文化 的贡献和在世界文化中的地位等问题。 本课程开设的目的是使学生初步掌握关于文化的基本概念,对中国文化发展的历史脉络有初步的了 解,能运用这些知识来观察、认识社会上的文化现象;同时使他们对中国传统文化与建设社会主义 现代化文化的关系有正确的认识,树立正确的文化观,正确认识中华民族文化的特点,把握中国国 情,热爱并继承祖国优秀文化遗产、促进传统文化现代化,为建设有中国特色的社会主义现代文化 而努力。 设置本课程的任务是为了使学生在了解民族文化的悠久历史和辉煌成就的基础上,把握其精神风貌 和本质特点,对其进行历史的分析和科学的评判,从而为更新民族的思维方式、价值体系和心理素 质,建构具有现代意义的新的思想文化体系提供养料和资鉴。希望通过本课程的学习,学生能不仅 对中国文化的主要内容和基本特征有所认识,而且对中国文化的继承与创新问题能够进行正确思 考。 三、课程教学的基本要求 中国文化概论是一门以讲述文化现象产生发展为主的课程,课程教学时,应坚持以了解文化背景 和文化知识为第一位的原则,培养学生理解文化的能力,因此教学时需要结合课外阅读,结合文 学、史学、哲学、艺术等多门人文学科。本课程侧重于中国古代意识形态领域的主要思想观念及其 产生发展的原因,以介绍中国古代文化发展的历程和成就为辅,要求学生掌握中国古代文化的主要 精神。通过本课程的学习,要求学生应达到以下要求: 1、系统地了解中国文化的历史地理环境、政治经济结构和文化思想格局: 2、概括地掌握中国古代思想文化、制度文化、艺术文化、宗教文化和科技文化等; 3、理解中外文化交流与传播的基本概况,理解中国传统文化的近代化历程、现代化转型以及未来 的发展趋势。 四、课程学时分配的建议 本课程为4学分,课内学时64,建议分配如下: 章节 名称 讲授时数 绪论 绪论 2 第一章 中国文化的地理历史环境 2 五、课程的主要 第二章 中国文化依赖的社会政治结构 4 内容与教学要求 第三章 远古文化 2 第四章 夏商西周文化 × 第五章 春秋战国文化一 6 第六章 春秋战国文化二 5 第七章 春秋战国文化三 第八章 秦汉文化 4 第九章 魏晋南北朝文化 4 第十章 隋唐文化 4 第十一章 宋元文化 4 第十二章 明清文化 2 第十三章 近现代文化 x 第十四章 中国传统教育 4 第十五章 中国古代艺术 4 第十六章 中国古代宗教 4 总计 64 绪论(2学时)

章节 名称 讲授时数 绪论 绪论 2 第一章 中国文化的地理历史环境 2 第二章 中国文化依赖的社会政治结构 4 第三章 远古文化 2 第四章 夏商西周文化 4 第五章 春秋战国文化一 6 第六章 春秋战国文化二 5 第七章 春秋战国文化三 5 第八章 秦汉文化 4 第九章 魏晋南北朝文化 4 第十章 隋唐文化 4 第十一章 宋元文化 4 第十二章 明清文化 2 第十三章 近现代文化 4 第十四章 中国传统教育 4 第十五章 中国古代艺术 4 第十六章 中国古代宗教 4 总计 64 的。本课程的主要内容是有关中国文化的基本理论观点、历史传承以及相关的基础知识,包括有关 文化的一般概念、中国文化发展的历史脉络,传统文化各分科主要知识,以及中国文化对世界文化 的贡献和在世界文化中的地位等问题。 本课程开设的目的是使学生初步掌握关于文化的基本概念,对中国文化发展的历史脉络有初步的了 解,能运用这些知识来观察、认识社会上的文化现象;同时使他们对中国传统文化与建设社会主义 现代化文化的关系有正确的认识,树立正确的文化观,正确认识中华民族文化的特点,把握中国国 情,热爱并继承祖国优秀文化遗产、促进传统文化现代化,为建设有中国特色的社会主义现代文化 而努力。 设置本课程的任务是为了使学生在了解民族文化的悠久历史和辉煌成就的基础上,把握其精神风貌 和本质特点,对其进行历史的分析和科学的评判,从而为更新民族的思维方式、价值体系和心理素 质,建构具有现代意义的新的思想文化体系提供养料和资鉴。希望通过本课程的学习,学生能不仅 对中国文化的主要内容和基本特征有所认识,而且对中国文化的继承与创新问题能够进行正确思 考。 三、课程教学的基本要求 中国文化概论是一门以讲述文化现象产生发展为主的课程,课程教学时,应坚持以了解文化背景 和文化知识为第一位的原则,培养学生理解文化的能力,因此教学时需要结合课外阅读,结合文 学、史学、哲学、艺术等多门人文学科。本课程侧重于中国古代意识形态领域的主要思想观念及其 产生发展的原因,以介绍中国古代文化发展的历程和成就为辅,要求学生掌握中国古代文化的主要 精神。通过本课程的学习,要求学生应达到以下要求: 1、系统地了解中国文化的历史地理环境、政治经济结构和文化思想格局; 2、概括地掌握中国古代思想文化、制度文化、艺术文化、宗教文化和科技文化等; 3、理解中外文化交流与传播的基本概况,理解中国传统文化的近代化历程、现代化转型以及未来 的发展趋势。 四、课程学时分配的建议 本课程为4学分,课内学时64,建议分配如下: 五、课程的主要 内容与教学要求 绪 论(2学时)

教学目的与要求:要求在理论上要了解什么是文化,文化的一般特征和本质特征,以及文化的结 构和传承;在知识上要掌握中国、中华民族的涵义以及中国文化的发展历程。 重点:中国文化的基本精神、主要特点和思维方式。 教学方法:建议采用理论分析法。 教学内容: 一、文化的含义 (一)什么是文化 (二)文化的本质: 二、中国文化的特性及其成因 (一)特性: 1、"协和万邦”、"和而不同"的整体和谐观: 2、"天人合一",人与自然和谐相处的发展观: 3、强调人自身修养的人本观: 4、系统的整体思维方法及实践精神 (二)中国文化特性的成因: 1、自然和地理环境条件; 2、 农业经济基础; 3、 宗法制度基础上的专制政治制度: 三、中国文化的发展趋势 1、不断创新和不断发展是中国文化的生命 2、批判地继承 3、在优秀传统文化的基础上广泛吸收优秀的外来文化 思考与讨论: 1、理解文化的概念和结构。 2、掌握中国文化的基本特性。 3、理解中国传统文化的成因 4、简述中国现代文化的发展趋势。 (一)中国文化的地理历史环境(2学时) 教学目的与要求: 通过对历史地理环境的介绍使学生树立一种文化与环境交互影响的观念,使其了解地理环境与文 化的辨证关系,批判地理环境决定论。 教学重点: 地理环境与文化之间的关系;地理环境与中国文化的延续性。 教学难点: 地理环境与文化,之间的关系。 教学方式:以讲解为主。 教学内容 一、中国地理简况 1、中国地形地势及历史上的人群分布 2、中国地理的整体性特征 3、数干年来的气候变迁及灾病情况 二、地理环境对人类和人类社会的影响 (一)地理环境决定论 (二)广大地域决定中国文明的道路和文化方向 (三)广大地域形成的"大一统"观念 (四)地缘特征与中国文化的历史命运 三、广阔的地理舞台与中国历史的悠久

教学目的与要求:要求在理论上要了解什么是文化,文化的一般特征和本质特征,以及文化的结 构和传承;在知识上要掌握中国、中华民族的涵义以及中国文化的发展历程。 重点:中国文化的基本精神、主要特点和思维方式。 教学方法:建议采用理论分析法。 教学内容: 一、文化的含义 (一)什么是文化 (二)文化的本质: 二、中国文化的特性及其成因 (一)特性: 1、"协和万邦"、"和而不同"的整体和谐观; 2、"天人合一",人与自然和谐相处的发展观; 3、强调人自身修养的人本观; 4、系统的整体思维方法及实践精神 (二)中国文化特性的成因: 1、 自然和地理环境条件; 2、 农业经济基础; 3、 宗法制度基础上的专制政治制度。 三、中国文化的发展趋势 1、不断创新和不断发展是中国文化的生命 2、批判地继承 3、在优秀传统文化的基础上广泛吸收优秀的外来文化 思考与讨论: 1、理解文化的概念和结构。 2、掌握中国文化的基本特性。 3、理解中国传统文化的成因。 4、简述中国现代文化的发展趋势。 (一)中国文化的地理历史环境(2学时) 教学目的与要求: 通过对历史地理环境的介绍使学生树立一种文化与环境交互影响的观念,使其了解地理环境与文 化的辨证关系,批判地理环境决定论。 教学重点: 地理环境与文化之间的关系;地理环境与中国文化的延续性。 教学难点: 地理环境与文化之间的关系。 教学方式:以讲解为主。 教学内容: 一、中国地理简况 1、中国地形地势及历史上的人群分布 2、中国地理的整体性特征 3、数千年来的气候变迁及灾病情况 二、地理环境对人类和人类社会的影响 (一)地理环境决定论 (二)广大地域决定中国文明的道路和文化方向 (三)广大地域形成的"大一统"观念 (四)地缘特征与中国文化的历史命运 三、广阔的地理舞台与中国历史的悠久

四、大地域与地域文化形成的因素 1、重多地理条件相对独立的区域 2、构成区域文化的几个因素 五、古代一些重要区域文化概说 六、地域文化与正统文化 思考与讨论: 1、中国具有怎样的地缘特征? 2、中国文明的道路和文化方向是什么? 3、 形成区域文化有哪些因素? 4、 地域文化与正统文化有何关系? (二)中国文化依赖的社会政治结构(4学时) 教学目的与要求: 了解中国古代社会政治结构的特点,是理解中国传统文化的钥匙。中国古代社会政治结构的特 点直接影响了中国传统文化的发展方向和中华民族的心理结构、思维模式和行为习惯。因此在介绍 中国古代社会政治结构的特点的基础上,探讨其对中国社会的深远影响。 教学重点: 1、宗法制对中国传统社会的影响 2、君主专制制度的特点 教学难点: 1、宗法观念对中国社会政治结构的渗透 2、君主专制制度对中国文化的正面影响和负面影响 教学方式:以讲解为主。 教学内容: 一、 关于宗法制 宗法制影响下的中国传统社会结构的特征 1、家天下的延续 2、封国制度不断 3、家族制度长盛不衰 4、家国同构 三、中国君主专制制度的特点: (一)武力为先导,控制宗教势力,专制时间漫长 (二)经济基础稳定 (三)君主专制中央集权走向极端 (四)对人身控制严密 四、传统社会政治结构对中国文化的影响: 五、姓氏与族群意识 六、家族制的发展演变 1、 西汉时期姓氏的平民化 2 东汉到魏晋南北朝形成门阀世族 3、 隋唐科举选官,并打击旧族强宗 4、 北宋后重建宗法制度 七、称号与避讳问题 八、亲属称谓问题 思考与讨论: 1、宗法制包括哪些内容? 2、在宗法制影响下中国传统社会结构有哪些特征? 3、中国传统的社会政治结构对中国文化产生了什么影响?

四、大地域与地域文化形成的因素 1、重多地理条件相对独立的区域 2、构成区域文化的几个因素 五、古代一些重要区域文化概说 六、地域文化与正统文化 思考与讨论: 1、 中国具有怎样的地缘特征? 2、中国文明的道路和文化方向是什么? 3、形成区域文化有哪些因素? 4、地域文化与正统文化有何关系? (二)中国文化依赖的社会政治结构(4学时) 教学目的与要求: 了解中国古代社会政治结构的特点,是理解中国传统文化的钥匙。中国古代社会政治结构的特 点直接影响了中国传统文化的发展方向和中华民族的心理结构、思维模式和行为习惯。因此在介绍 中国古代社会政治结构的特点的基础上,探讨其对中国社会的深远影响。 教学重点: 1、宗法制对中国传统社会的影响 2、君主专制制度的特点 教学难点: 1、宗法观念对中国社会政治结构的渗透 2、君主专制制度对中国文化的正面影响和负面影响 教学方式:以讲解为主。 教学内容: 一、关于宗法制 二、宗法制影响下的中国传统社会结构的特征 1、家天下的延续 2、封国制度不断 3、家族制度长盛不衰 4、家国同构 三、中国君主专制制度的特点: (一)武力为先导,控制宗教势力,专制时间漫长 (二)经济基础稳定 (三)君主专制 中央集权走向极端 (四)对人身控制严密 四、传统社会政治结构对中国文化的影响: 五、姓氏与族群意识 六、家族制的发展演变 1、 西汉时期姓氏的平民化 2、 东汉到魏晋南北朝形成门阀世族 3、 隋唐科举选官,并打击旧族强宗 4、 北宋后重建宗法制度 七、称号与避讳问题 八、亲属称谓问题 思考与讨论: 1、宗法制包括哪些内容? 2、在宗法制影响下中国传统社会结构有哪些特征? 3、中国传统的社会政治结构对中国文化产生了什么影响?

4、中国君主专制制度有哪些特征? 5、宗法制对中国传统生活有哪些影响? (三)远古文化(2学时) 教学目的与要求:通过学习,理解中华文化多元发生的特点;把握原始宗教、原始艺术、古代深 化的发展脉络,并弄清它们的表现形式、特点、意义及其与原始思维的关系。 重点与难点:原始宗教的特点与形式,原始思维的特点;中华文化的多元发生观点。 教学方法:建议采用史论结合教学法;相关图片展示的直观教学法;学生讨论、发言法。 教学内容: 中国原始人类的形成 一原始社会的文化成赫 "绿色革命”一磨石作器一制陶工艺 三、原始思维 1、原始思维的基本特征: 集体无意识一非理性思维一自在性和自发性 2、原始思维发展过程的基本类型: 行为思维一形象思维一逻辑思维 四、原始宗教 1、原始宗教的起源:原始宗教产生的基础一原始宗教的形成 2、原始宗教的形式:自然崇拜;图腾崇拜;生殖崇拜一祖先崇拜 五、原始艺术 1、艺术起源:起源于劳动一劳动并非艺术起源的唯一重要因素 2、表现形式:绘画一雕塑一装饰一音乐一舞蹈 六、古代神话故事 1、神话的内容、特点和意义 2、中西神话比较 七、中华民族的形成 "华夏"是多民族的共称一中国远古部落的三大集团一东西两大部落集团的斗争与融合 思考与讨论: 1、如何理解中华文化多元发生的观点? 2、 试述中西古代神话的异同点。 3、 原始宗教产生的原因及其形式有哪些? 4、 原始艺术有哪些形式? 5、 组织一次去历史博物馆的参观活动,感受中国原始文化成就。 (四)夏商西周文化(4学时) 教学目的与要求:理解这一时期由神本走向人本,由尊命尊神走向尊礼尚德的发展过程,及其 在中国文化史上里程碑性的意义。 重点与难点:《周易》思想与地位。 教学方法:理论分析与多媒体教学结合。 教学内容: 一、 奴隶制及国家的产生和发展 二、夏商西周文化成就及其影响 1、青铜文化 2、文字系统的形成 3、巫史及其礼乐的创制 三、由尊命尊神到尊礼尚德: 1、夏道尊命

4、中国君主专制制度有哪些特征? 5、宗法制对中国传统生活有哪些影响? (三)远古文化(2学时) 教学目的与要求:通过学习,理解中华文化多元发生的特点;把握原始宗教、原始艺术、古代深 化的发展脉络,并弄清它们的表现形式、特点、意义及其与原始思维的关系。 重点与难点:原始宗教的特点与形式,原始思维的特点;中华文化的多元发生观点。 教学方法:建议采用史论结合教学法;相关图片展示的直观教学法;学生讨论、发言法。 教学内容: 一、中国原始人类的形成 二、原始社会的文化成就 "绿色革命"—磨石作器—制陶工艺 三、原始思维 1、原始思维的基本特征: 集体无意识—非理性思维—自在性和自发性 2、原始思维发展过程的基本类型: 行为思维—形象思维—逻辑思维 四、原始宗教 1、原始宗教的起源:原始宗教产生的基础—原始宗教的形成 2、原始宗教的形式:自然崇拜;图腾崇拜;生殖崇拜—祖先崇拜 五、原始艺术 1、艺术起源:起源于劳动—劳动并非艺术起源的唯一重要因素 2、表现形式:绘画—雕塑—装饰—音乐—舞蹈 六、古代神话故事 1、神话的内容、特点和意义 2、中西神话比较 七、中华民族的形成 "华夏"是多民族的共称—中国远古部落的三大集团—东西两大部落集团的斗争与融合 思考与讨论: 1、 如何理解中华文化多元发生的观点? 2、 试述中西古代神话的异同点。 3、 原始宗教产生的原因及其形式有哪些? 4、 原始艺术有哪些形式? 5、 组织一次去历史博物馆的参观活动,感受中国原始文化成就。 (四)夏商西周文化(4学时) 教学目的与要求:理解这一时期由神本走向人本,由尊命尊神走向尊礼尚德的发展过程,及其 在中国文化史上里程碑性的意义。 重点与难点:《周易》思想与地位。 教学方法:理论分析与多媒体教学结合。 教学内容: 一、奴隶制及国家的产生和发展 二、夏商西周文化成就及其影响 1、青铜文化 2、文字系统的形成 3、巫史及其礼乐的创制 三、由尊命尊神到尊礼尚德: 1、夏道尊命