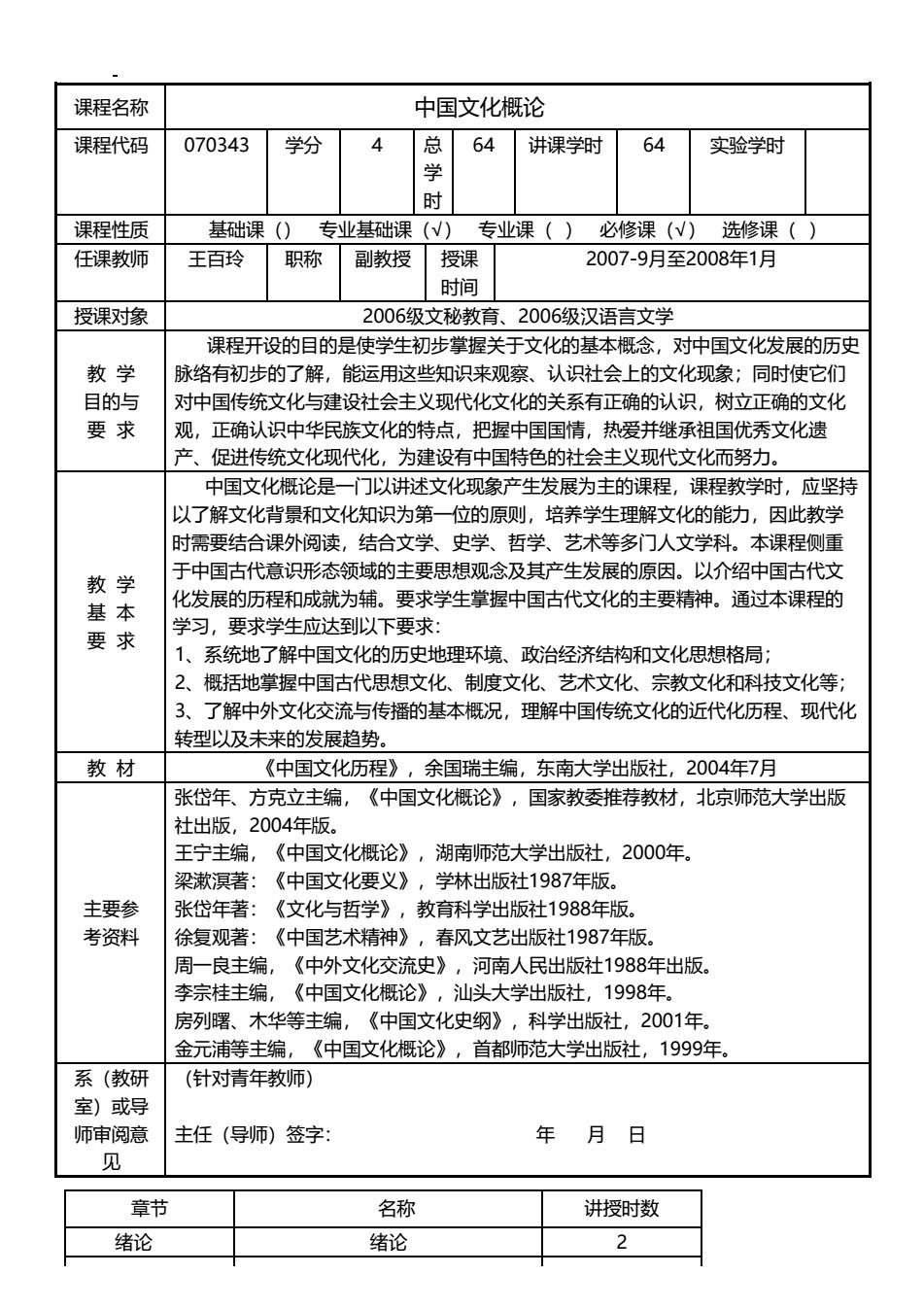

课程名称 中国文化概论 课程代码 070343 学分 4 64 讲课学时 64 实验学时 学 课程性质 基础课 (0 专业基础课(√) 专业课() 必修课(W) 选修课() 任课教师 王百玲 职称 副教授 授课 2007-9月至2008年1月 时间 授课对掾 2006级文秘教育、2006级汉语言文学 课程开设的目的是使学生初步掌握关于文化的基本概念,对中国文化发展的历史 教学 脉络有初步的了解,能运用这些知识来观察、认识社会上的文化现象;同时使它们 目的与 对中国传统文化与建设社会主义现代化文化的关系有正确的认识,树拉正确的文化 要求 观,正确认识中华民族文化的特点,把握中国国情,热爱并继承祖国优秀文化遗 产、促进传统文化现代化,为建设有中国特色的社会主义现代文化而努力。 中国文化概论是一门以讲述文化现象产生发展为主的课程,课程教学时,应坚持 以了解文化背景和文化知识为第一位的原则,培养学生理解文化的能力,因此教学 时需要结合课外阅读,结合文学、史学、哲学、艺术等多门人文学科。本课程侧重 于中国古代意识形态领域的主要思想观念及其产生发展的原因。以介绍中国古代文 教学 基本 化发展的历程和成就为辅。要求学生掌握中国古代文化的主要精神。通过本课程的 要求 学习,要求学生应达到以下要求: 1、系统地了解中国文化的历史地理环境、政治经济结构和文化思想格局; 2、概括地掌握中国古代思想文化、制度文化、艺术文化、宗教文化和科技文化等; 3、了解中外文化交流与传播的基本概况,理解中国传统文化的近代化历程、现代化 转型以及未来的发展趋势。 教材 《中国文化历程》,余国瑞主编,东南大学出版社,2004年7月 张岱年、方克立主编,《中国文化概论》,国家教委推荐教材,北京师范大学出版 社出版,2004年版。 王宁主编,《中国文化概论》,湖南师范大学出版社,2000年。 梁漱溟著:《中国文化要义》,学林出版社1987年版。 主要参 张岱年著:《文化与哲学》,教育科学出版社1988年版。 考资料 徐复观著:《中国艺术精神》,春风文艺出版社1987年版。 周一良主编,《中外文化交流史》,河南人民出版社1988年出版。 李宗桂主编,《中国文化概论》,汕头大学出版社,1998年。 房列曙、木华等主编,《中国文化史纲》,科学出版社,2001年。 金元浦等主编,《中国文化概论》,首都师范大学出版社,1999年。 系(教研 (针对情年教师) 室)或导 师审阅意 主任(导师)签字: 年月日 见 章节 名称 讲授时数 绪论 绪论 2

章节 名称 讲授时数 绪论 绪论 2 课程名称 中国文化概论 课程代码 070343 学分 4 总 学 时 64 讲课学时 64 实验学时 课程性质 基础课() 专业基础课(√) 专业课( ) 必修课(√) 选修课( ) 任课教师 王百玲 职称 副教授 授课 时间 2007-9月至2008年1月 授课对象 2006级文秘教育、2006级汉语言文学 教 学 目的与 要 求 课程开设的目的是使学生初步掌握关于文化的基本概念,对中国文化发展的历史 脉络有初步的了解,能运用这些知识来观察、认识社会上的文化现象;同时使它们 对中国传统文化与建设社会主义现代化文化的关系有正确的认识,树立正确的文化 观,正确认识中华民族文化的特点,把握中国国情,热爱并继承祖国优秀文化遗 产、促进传统文化现代化,为建设有中国特色的社会主义现代文化而努力。 教 学 基 本 要 求 中国文化概论是一门以讲述文化现象产生发展为主的课程,课程教学时,应坚持 以了解文化背景和文化知识为第一位的原则,培养学生理解文化的能力,因此教学 时需要结合课外阅读,结合文学、史学、哲学、艺术等多门人文学科。本课程侧重 于中国古代意识形态领域的主要思想观念及其产生发展的原因。以介绍中国古代文 化发展的历程和成就为辅。要求学生掌握中国古代文化的主要精神。通过本课程的 学习,要求学生应达到以下要求: 1、系统地了解中国文化的历史地理环境、政治经济结构和文化思想格局; 2、概括地掌握中国古代思想文化、制度文化、艺术文化、宗教文化和科技文化等; 3、了解中外文化交流与传播的基本概况,理解中国传统文化的近代化历程、现代化 转型以及未来的发展趋势。 教 材 《中国文化历程》,余国瑞主编,东南大学出版社,2004年7月 主要参 考资料 张岱年、方克立主编,《中国文化概论》,国家教委推荐教材,北京师范大学出版 社出版,2004年版。 王宁主编,《中国文化概论》,湖南师范大学出版社,2000年。 梁漱溟著:《中国文化要义》,学林出版社1987年版。 张岱年著:《文化与哲学》,教育科学出版社1988年版。 徐复观著:《中国艺术精神》,春风文艺出版社1987年版。 周一良主编,《中外文化交流史》,河南人民出版社1988年出版。 李宗桂主编,《中国文化概论》,汕头大学出版社,1998年。 房列曙、木华等主编,《中国文化史纲》,科学出版社,2001年。 金元浦等主编,《中国文化概论》,首都师范大学出版社,1999年。 系(教研 室)或导 师审阅意 见 (针对青年教师) 主任(导师)签字: 年 月 日

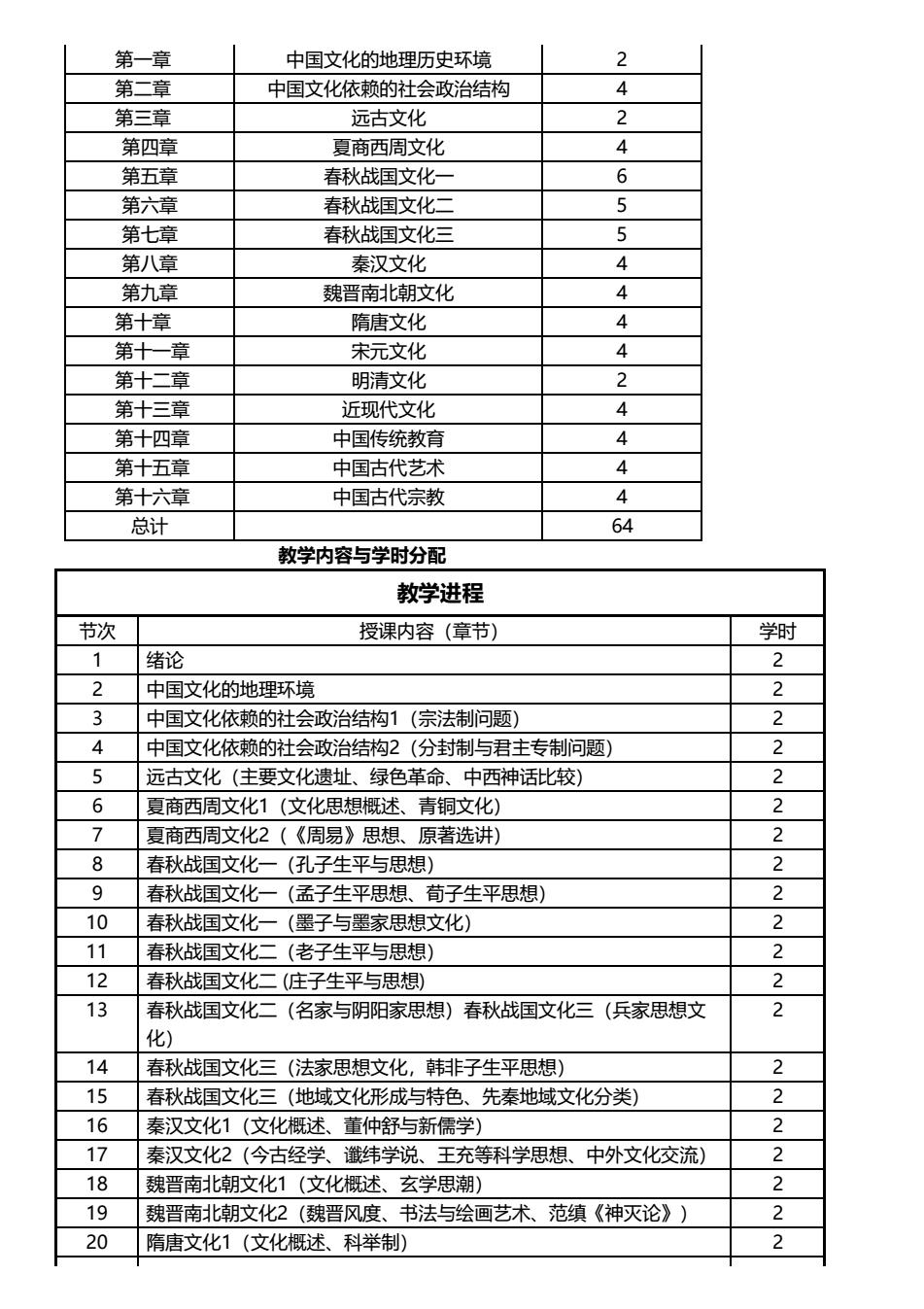

第一章 中国文化的地理历史环境 2 第二章 中国文化依赖的社会政治结构 4 第三章 远古文化 2 第四章 夏商西周文化 4 第五章 春秋战国文化一 6 第六章 春秋战国文化二 5 第七章 春秋战国文化三 5 第八章 秦汉文化 4 第九章 魏晋南北朝文化 4 第十章 隋唐文化 4 第十一章 宋元文化 4 第十二章 明清文化 2 第十三章 近现代文化 4 第十四章 中国传统教育 4 第十五章 中国古代艺术 A 第十六章 中国古代宗教 4 总计 64 教学内容与学时分配 教学进程 节次 授课内容(章节) 学时 1 绪论 2 2 中国文化的地理环境 2 3 中国文化依赖的社会政治结构1(宗法制问题) 4 中国文化依赖的社会政治结构2(分封制与君主专制问题) 2 5 远古文化(主要文化遗址、绿色革命、中西神话比较) 2 6 夏商西周文化1(文化思想概述、青铜文化) 7 夏商西周文化2(《周易》思想、原著选讲) 2 8 春秋战国文化一(孔子生平与思想) 2 9 春秋战国文化一(孟子生平思想、荀子生平思想) 2 10 春秋战国文化一(墨子与墨家思想文化) 2 11 春秋战国文化二(老子生平与思想) 2 12 春秋战国文化二(庄子生平与思想) 2 13 春秋战国文化二(名家与阴阳家思想)春秋战国文化三(兵家思想文 2 化) 14 春秋战国文化三(法家思想文化,韩非子生平思想) 2 15 春秋战国文化三(地域文化形成与特色、先秦地域文化分类) 2 16 秦汉文化1(文化概述、董仲舒与新儒学) 2 17 秦汉文化2(今古经学、谶纬学说、王充等科学思想、中外文化交流) 2 18 魏晋南北朝文化1(文化概述、玄学思潮) 2 19 魏晋南北朝文化2(魏晋风度、书法与绘画艺术、范缜《神灭论》)】 2 20 隋唐文化1(文化概述、科举制) 2

第一章 中国文化的地理历史环境 2 第二章 中国文化依赖的社会政治结构 4 第三章 远古文化 2 第四章 夏商西周文化 4 第五章 春秋战国文化一 6 第六章 春秋战国文化二 5 第七章 春秋战国文化三 5 第八章 秦汉文化 4 第九章 魏晋南北朝文化 4 第十章 隋唐文化 4 第十一章 宋元文化 4 第十二章 明清文化 2 第十三章 近现代文化 4 第十四章 中国传统教育 4 第十五章 中国古代艺术 4 第十六章 中国古代宗教 4 总计 64 教学内容与学时分配 教学进程 节次 授课内容(章节) 学时 1 绪论 2 2 中国文化的地理环境 2 3 中国文化依赖的社会政治结构1(宗法制问题) 2 4 中国文化依赖的社会政治结构2(分封制与君主专制问题) 2 5 远古文化(主要文化遗址、绿色革命、中西神话比较) 2 6 夏商西周文化1(文化思想概述、青铜文化) 2 7 夏商西周文化2(《周易》思想、原著选讲) 2 8 春秋战国文化一(孔子生平与思想) 2 9 春秋战国文化一(孟子生平思想、荀子生平思想) 2 10 春秋战国文化一(墨子与墨家思想文化) 2 11 春秋战国文化二(老子生平与思想) 2 12 春秋战国文化二 (庄子生平与思想) 2 13 春秋战国文化二(名家与阴阳家思想)春秋战国文化三(兵家思想文 化) 2 14 春秋战国文化三(法家思想文化,韩非子生平思想) 2 15 春秋战国文化三(地域文化形成与特色、先秦地域文化分类) 2 16 秦汉文化1(文化概述、董仲舒与新儒学) 2 17 秦汉文化2(今古经学、谶纬学说、王充等科学思想、中外文化交流) 2 18 魏晋南北朝文化1(文化概述、玄学思潮) 2 19 魏晋南北朝文化2(魏晋风度、书法与绘画艺术、范缜《神灭论》) 2 20 隋唐文化1(文化概述、科举制) 2

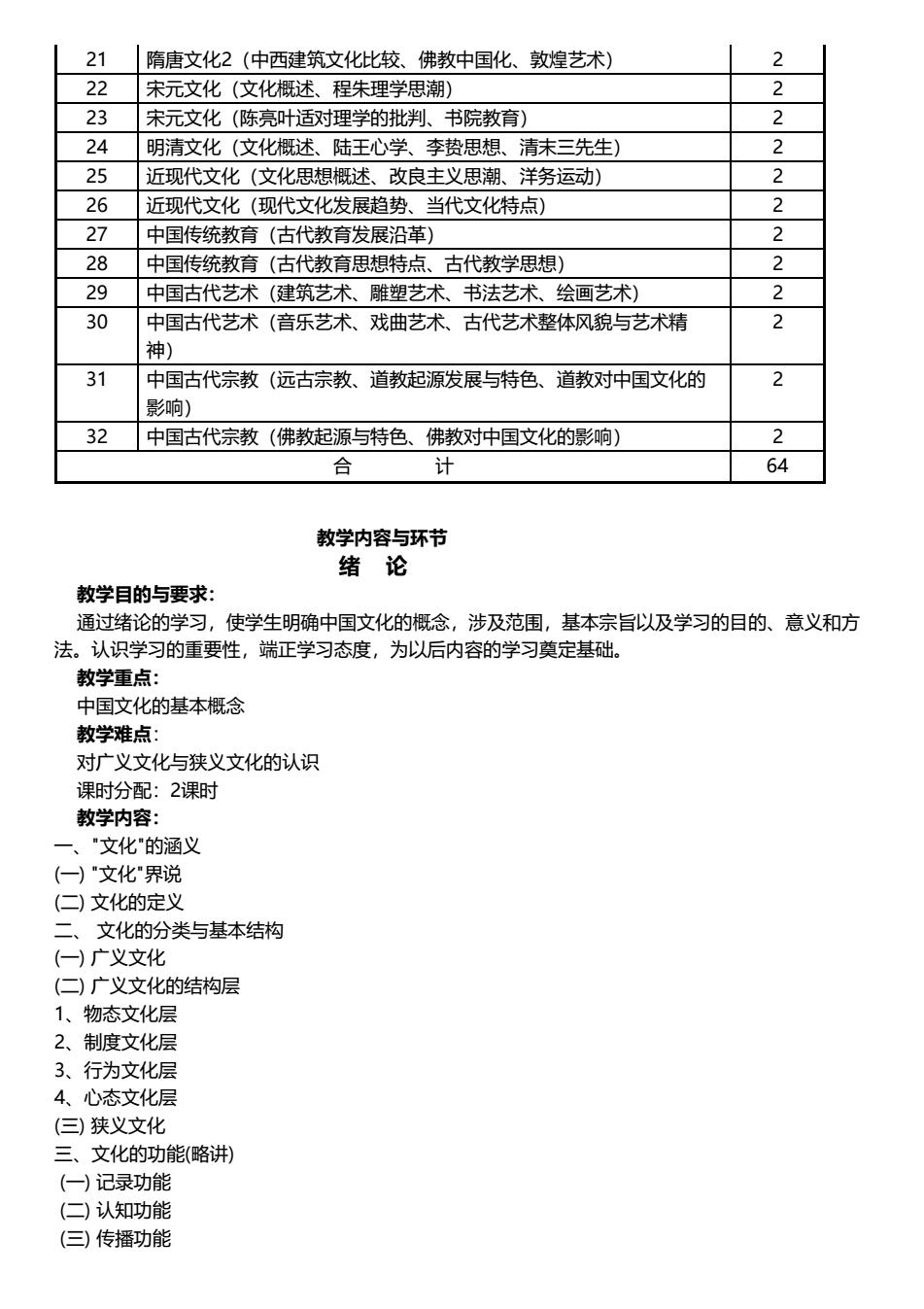

21 隋唐文化2(中西建筑文化比较、佛教中国化、敦煌艺术) 2 22 宋元文化(文化概述、程朱理学思潮) 2 23 宋元文化(陈亮叶适对理学的批判、书院教育) 2 24 明清文化(文化概述、陆王心学、李贽思想、清末三先生) 2 25 近现代文化(文化思想概述、改良主义思潮、洋务运动) 2 26 近现代文化(现代文化发展趋势、当代文化特点) 2 27 中国传统教育(古代教育发展沿革) 2 28 中国传统教育(古代教育思想特点、古代教学思想) 2 29 中国古代艺术(建筑艺术、雕塑艺术、书法艺术、绘画艺术) 2 30 中国古代艺术(音乐艺术、戏曲艺术、古代艺术整体风貌与艺术精 2 神) 31 中国古代宗教(远古宗教、道教起源发展与特色、道教对中国文化的 2 影响) 32 中国古代宗教(佛教起源与特色、佛教对中国文化的影响) 2 合 计 64 教学内容与环节 绪论 教学目的与要求: 通过绪论的学习,使学生明确中国文化的概念,涉及范围,基本宗旨以及学习的目的、意义和方 法。认识学习的重要性,端正学习态度,为以后内容的学习奠定基础。 教学重点: 中国文化的基本概念 教学难点: 对广义文化与狭义文化的认识 课时分配:2课时 教学内容: 一、"文化的涵义 (一)"文化"界说 (二)文化的定义 二、 文化的分类与基本结构 (一)广义文化 (二)广义文化的结构层 1、物态文化层 2、制度文化层 3、行为文化层 4、心态文化层 (三)狭义文化 三、文化的功能(略讲) (一)记录功能 (二)认知功能 (三)传播功能

21 隋唐文化2(中西建筑文化比较、佛教中国化、敦煌艺术) 2 22 宋元文化(文化概述、程朱理学思潮) 2 23 宋元文化(陈亮叶适对理学的批判、书院教育) 2 24 明清文化(文化概述、陆王心学、李贽思想、清末三先生) 2 25 近现代文化(文化思想概述、改良主义思潮、洋务运动) 2 26 近现代文化(现代文化发展趋势、当代文化特点) 2 27 中国传统教育(古代教育发展沿革) 2 28 中国传统教育(古代教育思想特点、古代教学思想) 2 29 中国古代艺术(建筑艺术、雕塑艺术、书法艺术、绘画艺术) 2 30 中国古代艺术(音乐艺术、戏曲艺术、古代艺术整体风貌与艺术精 神) 2 31 中国古代宗教(远古宗教、道教起源发展与特色、道教对中国文化的 影响) 2 32 中国古代宗教(佛教起源与特色、佛教对中国文化的影响) 2 合 计 64 教学内容与环节 绪 论 教学目的与要求: 通过绪论的学习,使学生明确中国文化的概念,涉及范围,基本宗旨以及学习的目的、意义和方 法。认识学习的重要性,端正学习态度,为以后内容的学习奠定基础。 教学重点: 中国文化的基本概念 教学难点: 对广义文化与狭义文化的认识 课时分配:2课时 教学内容: 一、"文化"的涵义 (一) "文化"界说 (二) 文化的定义 二、 文化的分类与基本结构 (一) 广义文化 (二) 广义文化的结构层 1、物态文化层 2、制度文化层 3、行为文化层 4、心态文化层 (三) 狭义文化 三、文化的功能(略讲) (一) 记录功能 (二) 认知功能 (三) 传播功能

(四)教化功能 (五)凝聚功能 (六)调控功能 四、中国文化与中国传统文化 (一)中国文化 由中华民族在东亚大陆这片广袤的土地上创造的文化。 1、中华民族:是现今中国境内由华夏民族演衍而来的汉族及55个少数民族的总称。是中国文化的创 造主体。 2、中国文化的基本内容 (二)中国传统文化 指1840年鸦片战净以前的中国文化。 1、科学合理地评价中国传统文化 (1)中国传统文化是统一性与多样性的对立统一。 (2)中国传统文化是连续性与变革性的对立统一。 (3)中国传统文化又是独立性与通融性的统一。 2、传统文化现代意义的开掘所应遵循的原则 (1)对传统文化中的封建糟粕应持彻底批判与摒弃的态度。 (2)对传统文化中那些糟粕与精华并存的成分,则要善于辩证的扬弃,要以时代发展的要求为内在 依据,批判地予以继承。 (3)传统文化中的优秀遗产则是我们必须着意继承并大力弘扬的。 3、中国传统文化的世界意义 五、学习中国文化概论的目的、意义和方法 (一)目的和意义 1、有助于更加准确而深刻的认识我们民族自身。 2、有助于增强我们的民族自信心和自尊心。 3、有助于更加准确而深刻的认识我们当前的国情。 4、有助于开阔我们的文化视野,提高文化素质。 5、有助于以理性态度和务实精神去继承传统,创造中华民族更加美好的未来。 (二)方法 1、历史梳理与逻辑分析相结合 2、典籍研究与社会考察相结合 3、批判继承与开拓创新相结合 思考与讨论 1、什么是文化? 2、什么是广义文化和狭义文化? 3、广义文化是由哪几个层次构成的? 4、结合实际谈谈学习中国传统文化的意义。 第一章中国文化的地理环境 教学目的与要求: 通过对历史地理环境的介绍使学生树立一种文化与环境交互影响的观念,使其了解地理环境与文 化的辨证关系,批判地理环境决定论

(四) 教化功能 (五) 凝聚功能 (六) 调控功能 四、中国文化与中国传统文化 (一) 中国文化 由中华民族在东亚大陆这片广袤的土地上创造的文化。 1、中华民族:是现今中国境内由华夏民族演衍而来的汉族及55个少数民族的总称。是中国文化的创 造主体。 2、中国文化的基本内容 (二)中国传统文化 指1840年鸦片战争以前的中国文化。 1、科学合理地评价中国传统文化 (1) 中国传统文化是统一性与多样性的对立统一。 (2) 中国传统文化是连续性与变革性的对立统一。 (3) 中国传统文化又是独立性与通融性的统一。 2、传统文化现代意义的开掘所应遵循的原则 (1)对传统文化中的封建糟粕应持彻底批判与摒弃的态度。 (2)对传统文化中那些糟粕与精华并存的成分,则要善于辩证的扬弃,要以时代发展的要求为内在 依据,批判地予以继承。 (3)传统文化中的优秀遗产则是我们必须着意继承并大力弘扬的。 3、中国传统文化的世界意义 五、学习中国文化概论的目的、意义和方法 (一) 目的和意义 1、有助于更加准确而深刻的认识我们民族自身。 2、有助于增强我们的民族自信心和自尊心。 3、有助于更加准确而深刻的认识我们当前的国情。 4、有助于开阔我们的文化视野,提高文化素质。 5、有助于以理性态度和务实精神去继承传统,创造中华民族更加美好的未来。 (二) 方法 1、历史梳理与逻辑分析相结合 2、典籍研究与社会考察相结合 3、批判继承与开拓创新相结合 思考与讨论 1、什么是文化? 2、什么是广义文化和狭义文化? 3、广义文化是由哪几个层次构成的? 4、结合实际谈谈学习中国传统文化的意义。 第一章中国文化的地理环境 教学目的与要求: 通过对历史地理环境的介绍使学生树立一种文化与环境交互影响的观念,使其了解地理环境与文 化的辨证关系,批判地理环境决定论

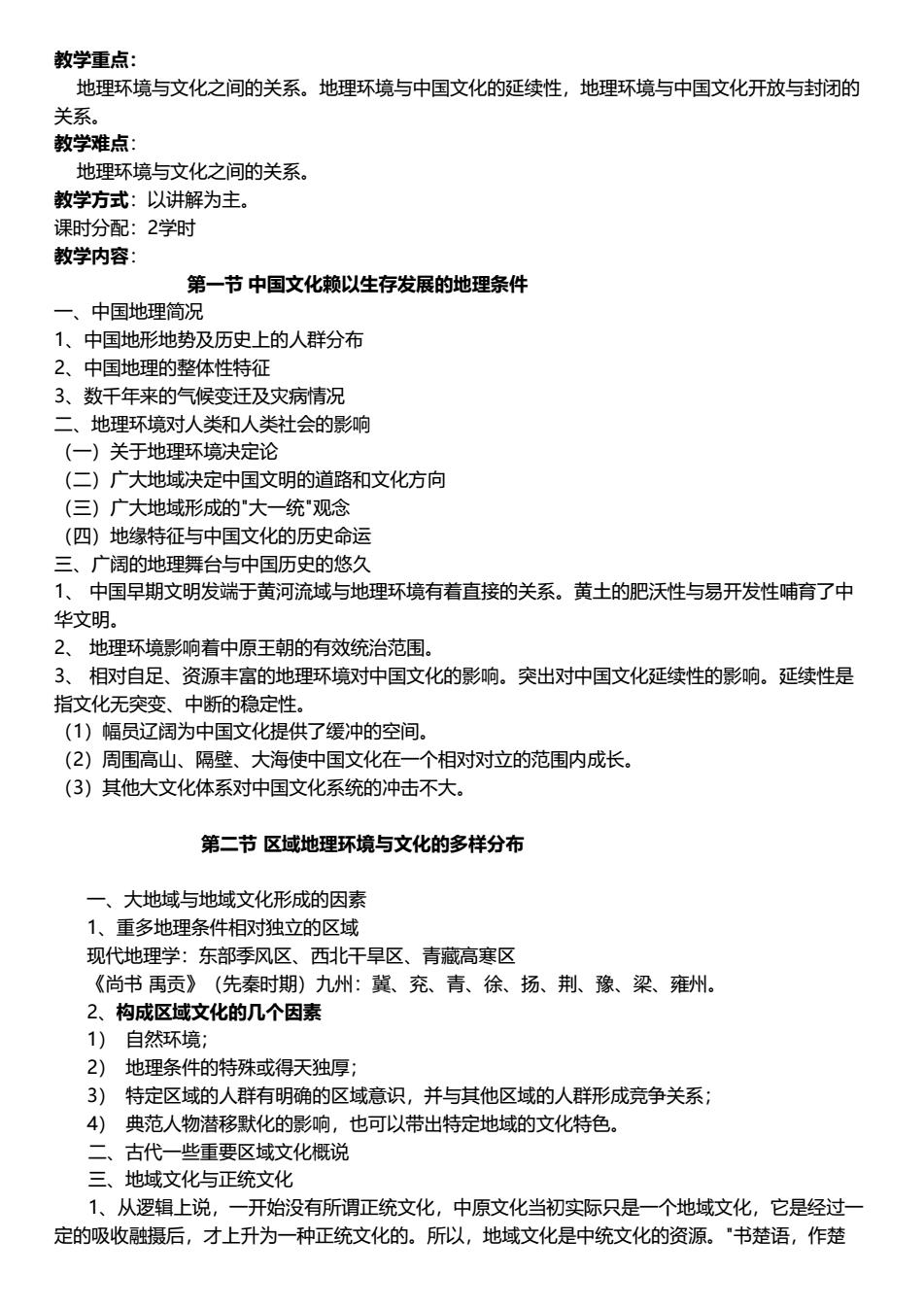

教学重点: 地理环境与文化之间的关系。地理环境与中国文化的延续性,地理环境与中国文化开放与封闭的 关系。 教学难点 地理环境与文化之间的关系。 教学方式:以讲解为主。 课时分配:2学时 教学内容: 第一节中国文化赖以生存发展的地理条件 一、中国地理简况 1、中国地形地势及历史上的人群分布 2、中国地理的整体性特征 3、数干年来的气候变迁及灾病情况 二、地理环境对人类和人类社会的影响 (一)关于地理环境决定论 (二)广大地域决定中国文明的道路和文化方向 (三)广大地域形成的"大一统"观念 (四)地缘特征与中国文化的历史命运 三、广阔的地理舞台与中国历史的悠久 1、中国早期文明发端于黄河流域与地理环境有着直接的关系。黄土的肥沃性与易开发性哺育了中 华文明。 2、地理环境影响着中原王朝的有效统治范围。 3、相对自足、资源丰富的地理环境对中国文化的影响。突出对中国文化延续性的影响。延续性是 指文化无突变、中断的稳定性。 (1)幅员辽阔为中国文化提供了缓冲的空间。 (2)周围高山、隔壁、大海使中国文化在一个相对对立的范围内成长。 (3)其他大文化体系对中国文化系统的冲击不大。 第二节区域地理环境与文化的多样分布 一、大地域与地域文化形成的因素 1、重多地理条件相对独立的区域 现代地理学:东部季风区、西北干旱区、青藏高寒区 《尚书禹贡》(先秦时期)九州:冀、兖、青、徐、扬、荆、豫、梁、雍州。 2、构成区域文化的几个因素 1)自然环境; 2)地理条件的特殊或得天独厚, 3)特定区域的人群有明确的区域意识,并与其他区域的人群形成竞争关系; 4)典范人物潜移默化的影响,也可以带出特定地域的文化特色。 二、古代一些重要区域文化概说 三、地域文化与正统文化 1、从逻辑上说,一开始没有所谓正统文化,中原文化当初实际只是一个地域文化,它是经过一 定的吸收摄后,才上升为一种正统文化的。所以,地域文化是中统文化的资源。"书楚语,作楚

教学重点: 地理环境与文化之间的关系。地理环境与中国文化的延续性,地理环境与中国文化开放与封闭的 关系。 教学难点: 地理环境与文化之间的关系。 教学方式:以讲解为主。 课时分配:2学时 教学内容: 第一节 中国文化赖以生存发展的地理条件 一、中国地理简况 1、中国地形地势及历史上的人群分布 2、中国地理的整体性特征 3、数千年来的气候变迁及灾病情况 二、地理环境对人类和人类社会的影响 (一)关于地理环境决定论 (二)广大地域决定中国文明的道路和文化方向 (三)广大地域形成的"大一统"观念 (四)地缘特征与中国文化的历史命运 三、广阔的地理舞台与中国历史的悠久 1、 中国早期文明发端于黄河流域与地理环境有着直接的关系。黄土的肥沃性与易开发性哺育了中 华文明。 2、 地理环境影响着中原王朝的有效统治范围。 3、 相对自足、资源丰富的地理环境对中国文化的影响。突出对中国文化延续性的影响。延续性是 指文化无突变、中断的稳定性。 (1)幅员辽阔为中国文化提供了缓冲的空间。 (2)周围高山、隔壁、大海使中国文化在一个相对对立的范围内成长。 (3)其他大文化体系对中国文化系统的冲击不大。 第二节 区域地理环境与文化的多样分布 一、大地域与地域文化形成的因素 1、重多地理条件相对独立的区域 现代地理学:东部季风区、西北干旱区、青藏高寒区 《尚书 禹贡》(先秦时期)九州:冀、兖、青、徐、扬、荆、豫、梁、雍州。 2、构成区域文化的几个因素 1) 自然环境; 2) 地理条件的特殊或得天独厚; 3) 特定区域的人群有明确的区域意识,并与其他区域的人群形成竞争关系; 4) 典范人物潜移默化的影响,也可以带出特定地域的文化特色。 二、古代一些重要区域文化概说 三、地域文化与正统文化 1、从逻辑上说,一开始没有所谓正统文化,中原文化当初实际只是一个地域文化,它是经过一 定的吸收融摄后,才上升为一种正统文化的。所以,地域文化是中统文化的资源。"书楚语,作楚