《立体构成》课程教学大纲 一、课程概况 课程代码:10450910 课程名称:立体构成 课程学分:3 课程学时:48(理论学时:24;实验(实践)学时:24) 课程性质:必修 开课部门:美术与设计学院 建议修读学期:1 建议先修课程:设计素描、设计色彩、平面构成 适用专业(方向):视觉传达设计 二、课程地位、作用与任务 该课程是视觉传达设计专业学生必修的基础课程。它不同于普通基础训练,而是空间设 计核心能力的训练。它有其自身的特殊性和专业要求,是培养设计思维和设计师素质的重要 手段,也是培养学生创造力和动手实践能力的专业训练。通过对立体造型的各要素的特性及 它们之间的构成法则的研究,达到让学生学会观察立体、创造立体、把握立体的方法的目的。 完成启发学生立体造型的创新意识,提高学生的空间造型能力、审美感应能力、专业悟性和 艺术修养的任务。 三、课程目标 (一)教学目标 通过立体构成的讲解和实践让半生熟练掌握立体构成思维和不同表现方法,具体要求 达到的特定教学目标包括: 1教学目标1.培养学生的感性和理性思维、艺术审美修养,以及设计专业的科学性和逻辑 性。(指标点1) 2.救学目标2.使学生在实际操作中不断去体会、分析、比较,最终达到掌握基本造型规律 和造型方法。(指标点2) 3教学目标3.学习过程中培养学生自主观察、分析、研究、反思能力的,学生自主学习的 意识和能力。(指标点6) (二)本课程支撑的毕业要求 1.本课程支撑的毕业要求:毕业要求1、2、6 2.本课程支撑的指标点:指标点1.1、1.2、2.2、6.1 18

18 《立体构成》课程教学大纲 一、课程概况 课程代码:10450910 课程名称:立体构成 课程学分:3 课程学时:48(理论学时:24;实验(实践)学时:24) 课程性质:必修 开课部门:美术与设计学院 建议修读学期:1 建议先修课程:设计素描、设计色彩、平面构成 适用专业(方向):视觉传达设计 二、课程地位、作用与任务 该课程是视觉传达设计专业学生必修的基础课程。它不同于普通基础训练,而是空间设 计核心能力的训练。它有其自身的特殊性和专业要求,是培养设计思维和设计师素质的重要 手段,也是培养学生创造力和动手实践能力的专业训练。通过对立体造型的各要素的特性及 它们之间的构成法则的研究,达到让学生学会观察立体、创造立体、把握立体的方法的目的。 完成启发学生立体造型的创新意识,提高学生的空间造型能力、审美感应能力、专业悟性和 艺术修养的任务。 三、课程目标 (一)教学目标 通过立体构成的讲解和实践让学生熟练掌握立体构成思维和不同表现方法,具体要求 达到的特定教学目标包括: 1.教学目标 1. 培养学生的感性和理性思维、艺术审美修养,以及设计专业的科学性和逻辑 性。(指标点 1) 2.教学目标 2. 使学生在实际操作中不断去体会、分析、比较,最终达到掌握基本造型规律 和造型方法。(指标点 2) 3.教学目标 3. 学习过程中培养学生自主观察、分析、研究、反思能力的,学生自主学习的 意识和能力。(指标点 6) (二)本课程支撑的毕业要求 1. 本课程支撑的毕业要求:毕业要求 1、2、6 2. 本课程支撑的指标点:指标点 1.1、1.2、2.2、6.1

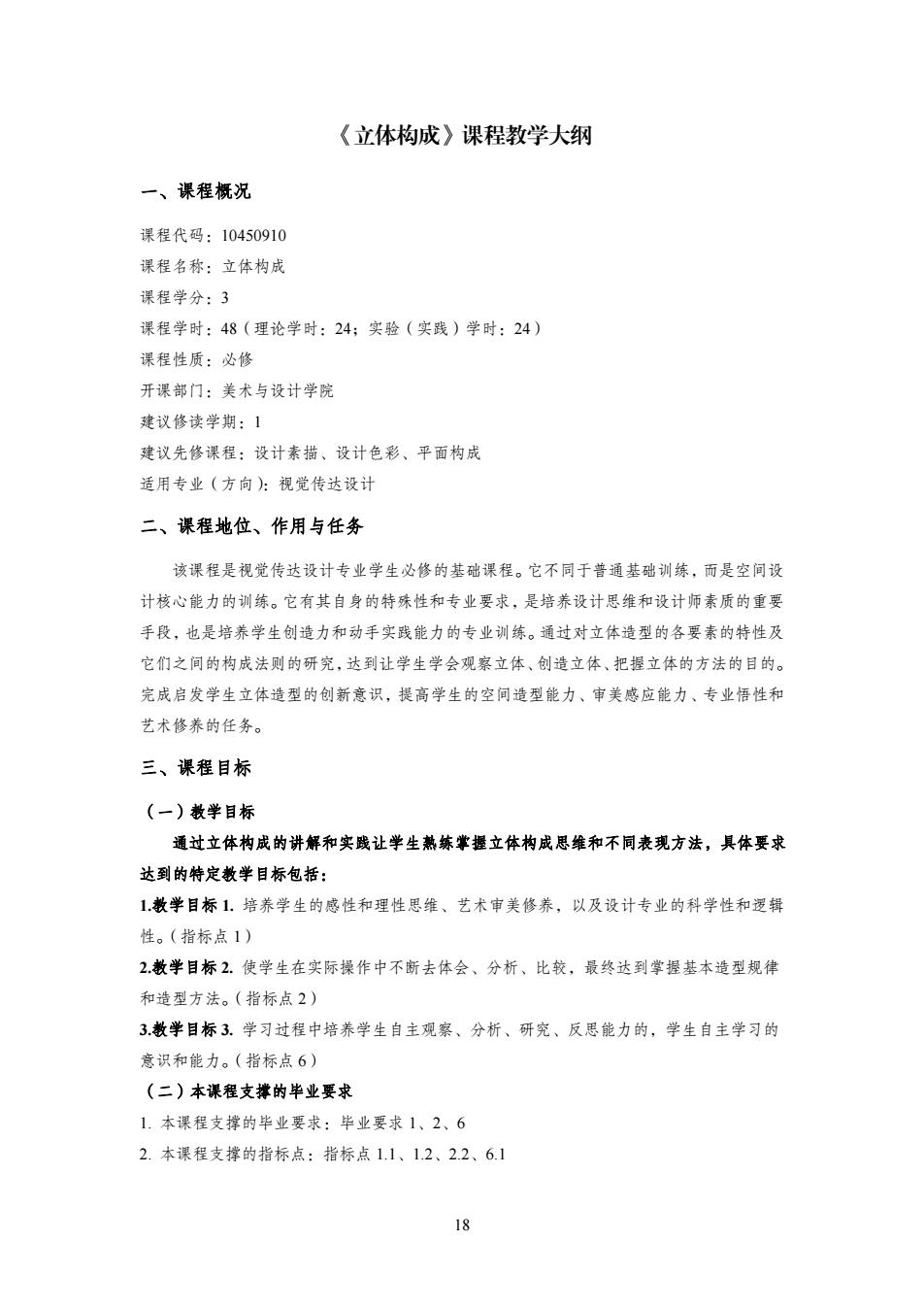

(1)指标点11:系统学习并掌握视觉传达设计的专业理论、基础知识和基本技能。 (2)指标点1.2:培养艺术创造力和设计表现力,适应创新时代社会发展需要。 (3)指标点2.2:掌握视觉传达设计相关的创新设计方法。 (4)指标点6.1:对自我有着清晰的认知,具有自主学习的精神。 (三)课程教学目标与毕业要求对应表 《立体构成》课程教学目标与半业要求的对应表 课程名称:立体构成 任课教师:李星丽 课程性质:专业必修 课程学分:3 课程支撑的毕业要求 课程目标、达成途径、评价依据 毕业要求1: 教学目标:课程教学遵循“大艺术、大设计”的教学理念, 1.1:系统学习并掌握视觉传达设 突破过窄的专业界限,鼓励知识的交叉、融合、开放。 计的专业理论、基础知识和基本 达成途径:通过掌握形态、空间和构成的基础概念,以 技能。 及形式规律和构成方法。通过大量的自然、艺术、设计 12:培养艺术创造力和设计表现 等领域的案例解读,引导学生去感受和总结美学原理, 力,适应创新时代社会发展需要。 逐步提高自己的艺术修养和审美能力。 评价依据:立体构成作品。 毕业要求2: 教学目标:通过课程的讲解和实践让学生熟练掌握立体 2.2:掌握视觉传达设计相关的创 构成的工具和表现方法,培养学生的创新设计和设计表 新设计方法。 现力。 达成途径:通过有效的课题设计和教学方法,易于掌握 且有针对性的作业编排,鼓励运用多种媒介和语汇,大 胆表达观点和情感,在训练中帮助学生建立专业自信。 评价依据:立体构成作品。 半业要求6: 教学目标:通过课题训练,掌握自主学习的方法 6.1:对自我有着清晰的认知,具 达成途径:学生自行去发现问题一提出问题一分析问题 有自主学习的精神。 一解决问题,不断实验和探索。 评价依据:资料收集、立体构成作品。 四、课程内容 教学内容 作业要求 第一单元“认知一形态与空间构成” 自学内容:形态、空间与构成的概念和关系。 1.6认知形态与空间构成 如何在课题训练中感知和自我总结经验。 2.1.1形态与空间构成释义 课堂作业: 2.1.2学习形态与空间构成目的 1.用铅笔在工作手册上画12CM*12CM正 2.1.3空间形态的美(形式美法则) 方形,分成4*4网格或者3*3网格,用黑白 1.7平面·网格 灰色笔(马克笔或者画笔)将单元格填色或 1.8立体网格 拼贴,注意大小格子对比及构成关系。数量 1.9立体聚集 不少于5个。 2.从“平面网格”中选择一个平面作为底图, 知识点: 画于纸板上,用泡沫立方体将这个平面生成 1通过知识导入及课题训练,了解课程目的及 立体,尝试多种不同的立体组合方式(不少 与专业之间的联系,并初步建立立体意识、抽 于5个),从中选择最佳的组合方式并固定: 19

19 (1)指标点 1.1:系统学习并掌握视觉传达设计的专业理论、基础知识和基本技能。 (2)指标点 1.2:培养艺术创造力和设计表现力,适应创新时代社会发展需要。 (3)指标点 2.2:掌握视觉传达设计相关的创新设计方法。 (4)指标点 6.1:对自我有着清晰的认知,具有自主学习的精神。 (三)课程教学目标与毕业要求对应表 《立体构成》课程教学目标与毕业要求的对应表 课程名称:立体构成 任课教师:李星丽 课程性质:专业必修 课程学分:3 课程支撑的毕业要求 课程目标、达成途径、评价依据 毕业要求 1: 1.1:系统学习并掌握视觉传达设 计的专业理论、基础知识和基本 技能。 1.2:培养艺术创造力和设计表现 力,适应创新时代社会发展需要。 教学目标:课程教学遵循“大艺术、大设计”的教学理念, 突破过窄的专业界限,鼓励知识的交叉、融合、开放。 达成途径:通过掌握形态、空间和构成的基础概念,以 及形式规律和构成方法。通过大量的自然、艺术、设计 等领域的案例解读,引导学生去感受和总结美学原理, 逐步提高自己的艺术修养和审美能力。 评价依据:立体构成作品。 毕业要求 2: 2.2:掌握视觉传达设计相关的创 新设计方法。 教学目标::通过课程的讲解和实践让学生熟练掌握立体 构成的工具和表现方法,培养学生的创新设计和设计表 现力。 达成途径:通过有效的课题设计和教学方法,易于掌握 且有针对性的作业编排,鼓励运用多种媒介和语汇,大 胆表达观点和情感,在训练中帮助学生建立专业自信。 评价依据:立体构成作品。 毕业要求 6: 6.1:对自我有着清晰的认知,具 有自主学习的精神。 教学目标:通过课题训练,掌握自主学习的方法 达成途径:学生自行去发现问题—提出问题—分析问题 —解决问题,不断实验和探索。 评价依据:资料收集、立体构成作品。 四、课程内容 教学内容 作业要求 第一单元“认知——形态与空间构成” 1.6 认知形态与空间构成 2.1.1 形态与空间构成释义 2.1.2 学习形态与空间构成目的 2.1.3 空间形态的美(形式美法则) 1.7 平面·网格 1.8 立体·网格 1.9 立体·聚集 知识点: 1.通过知识导入及课题训练,了解课程目的及 与专业之间的联系,并初步建立立体意识、抽 自学内容:形态、空间与构成的概念和关系。 如何在课题训练中感知和自我总结经验。 课堂作业: 1. 用铅笔在工作手册上画 12CM*12CM 正 方形,分成 4*4 网格或者 3*3 网格,用黑白 灰色笔(马克笔或者画笔)将单元格填色或 拼贴,注意大小格子对比及构成关系。数量 不少于 5 个。 2.从“平面网格”中选择一个平面作为底图, 画于纸板上,用泡沫立方体将这个平面生成 立体,尝试多种不同的立体组合方式(不少 于 5 个),从中选择最佳的组合方式并固定;

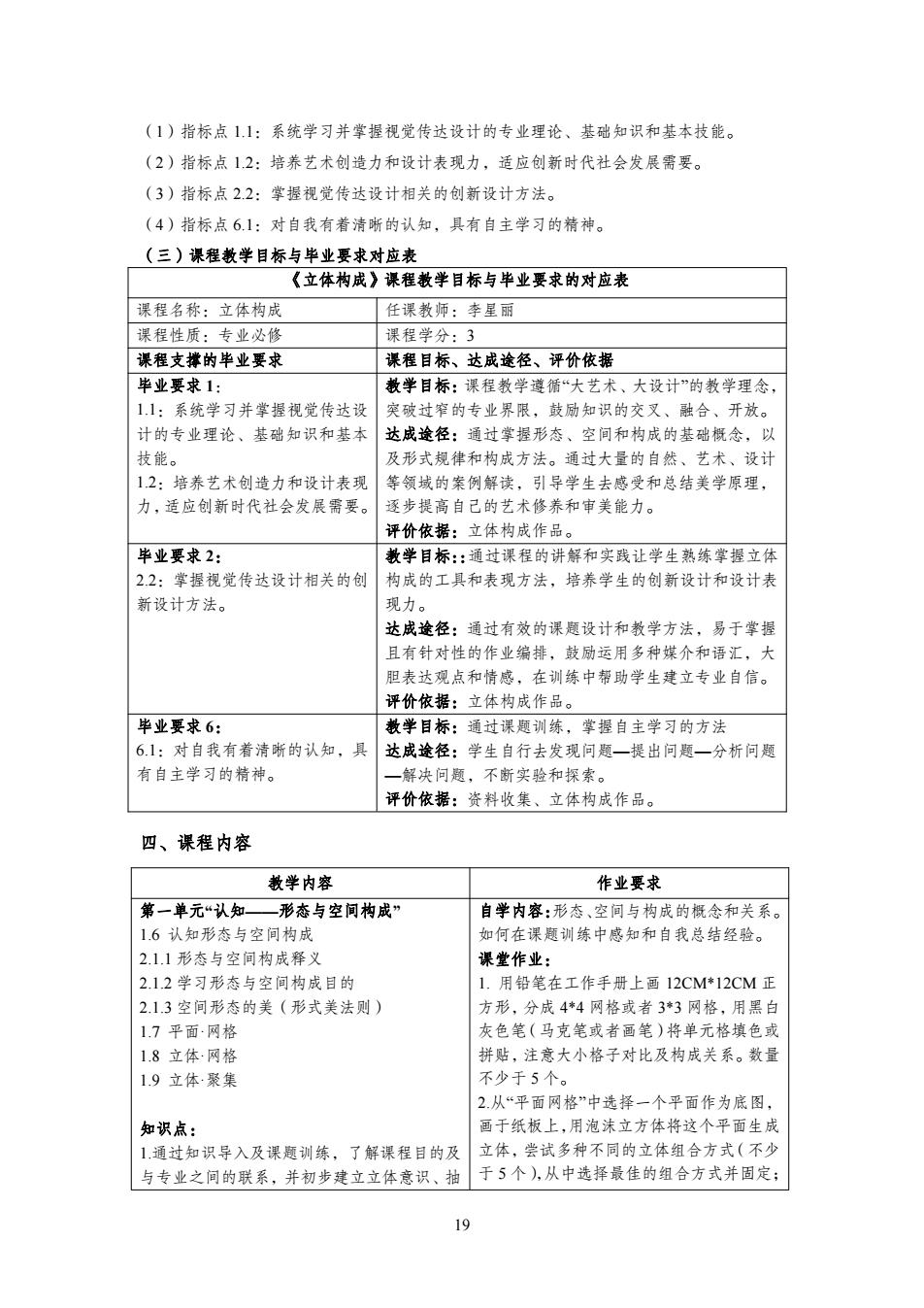

象意识、秩序感及形式美感。 在固定的模型中加入线的元素(模型用木 2.体验形式规律,体验从平面到空间思维方式 条),感受实体与空间的营造,模型与平面 的过渡与转换,建立抽象意识和立体意识。 关系须大致对应。 3感知实体与空间,探究立体形式构成方法。 课外作业: 1.准备7个5*5*5cm泡沫立方体,进行不同 的组合摆放,每组组合方式不少于5个。 2.准备13个5*5*5cm泡沫立方体,进行不 同的组合摆放,每组组合方式不少于5个。 3、准备20个5*5*5cm泡沫立方体,进行 不同的组合摆放,每组组合方式不少于5 个。 第二单元“方法一形态与空间生成” 自学内容:点线面的基本要素,体会平面到 2.1形态与空间生成方法 立体思维的转换,同时感受实体与空间虚实 2.1.1基本要素 语言的变化。 1)点、线、面、体2)基本形 课堂作业: 2.1.2构图原理 1.选择三张特色平面构成图例,以草图形 1)骨格2)重复3)渐变4)放射5)近似6) 式,将其改造成具有创意形式独特的立体造 对称7)特异8)密集 型;选择一个草图制作为实体模型。 2.1.3形态生成 2.对立方体进行自由切割;对切割后的形 1)积聚2)切割3)变形4)仿生5)解构 体进行移位、滑动、减缺、错落、消减等方 2.14空间生成 式重新组合,以获得新的形态构成;选择形 2.2形的生成 体中的任意局部造型,将局部体块关系转变 2.3形的切割 为由线、面元素进行造型重构,注意线面在 2.4限定空间 形体中的穿插、组合、对比等关系。 知识点: 3.用模型木条搭建25*25*25cm的限定空间 1.对形态与空间基本构成语言、方法及规律的 框架;在限定的立方体空间框架中,用线、 掌握,并体会形体美学原理。 面、体建立丰富有层次的空间分隔,形成不 2.掌握形态与空间生成的基本方法。 同的空间感受。 3.应用形态与空间生成的基本方法。 课外作业: 1.用模型木条搭建25*25*25cm的限定空间 框架。 2在限定的立方体空间框架中,用线、面、 体建立丰富有层次的空间分隔,形成不同的 空间感受。 第三单元“实验一材质语言探索” 自学内容:发现和运用生活中的多种材质元 3.1材质语言 素,感受材质,组织材质,寻找新的视觉语 3.2材质与肌理 言。体会在形体中材质的构建以及所带来的 3.3材质与形体 新的视觉语言与寓意。 3.4材质再表现 课堂作业: 知识点: 1.收集10种以上不同的自然及人工材质: 1利于材质语言、材质与形体、材质再表现等 组织材质,在10cm*10cm的纸板上展示材 多种方式丰富设计语言,鼓励勇于实验、善于 质肌理。 发现材质的多样性和表现性。 2.选择一件物品或者第二单元中已完成的 2.体会表现媒介及设计语汇的多样性,形成充 作业为原型,用材质肌理对形体进行材质的 20

20 象意识、秩序感及形式美感。 2.体验形式规律,体验从平面到空间思维方式 的过渡与转换,建立抽象意识和立体意识。 3.感知实体与空间,探究立体形式构成方法。 在固定的模型中加入线的元素(模型用木 条),感受实体与空间的营造,模型与平面 关系须大致对应。 课外作业: 1.准备 7 个 5*5*5cm 泡沫立方体,进行不同 的组合摆放,每组组合方式不少于 5 个。 2.准备 13 个 5*5*5cm 泡沫立方体,进行不 同的组合摆放,每组组合方式不少于 5 个。 3、准备 20 个 5*5*5cm 泡沫立方体,进行 不同的组合摆放,每组组合方式不少于 5 个。 第二单元“方法——形态与空间生成” 2.1 形态与空间生成方法 2.1.1 基本要素 1)点、线、面、体 2)基本形 2.1.2 构图原理 1)骨格 2)重复 3)渐变 4)放射 5)近似 6) 对称 7)特异 8)密集 2.1.3 形态生成 1)积聚 2)切割 3)变形 4)仿生 5)解构 2.1.4 空间生成 2.2 形的生成 2.3 形的切割 2.4 限定空间 知识点: 1.对形态与空间基本构成语言、方法及规律的 掌握,并体会形体美学原理。 2.掌握形态与空间生成的基本方法。 3.应用形态与空间生成的基本方法。 自学内容:点线面的基本要素,体会平面到 立体思维的转换,同时感受实体与空间虚实 语言的变化。 课堂作业: 1. 选择三张特色平面构成图例,以草图形 式,将其改造成具有创意形式独特的立体造 型;选择一个草图制作为实体模型。 2. 对立方体进行自由切割;对切割后的形 体进行移位、滑动、减缺、错落、消减等方 式重新组合,以获得新的形态构成;选择形 体中的任意局部造型,将局部体块关系转变 为由线、面元素进行造型重构,注意线面在 形体中的穿插、组合、对比等关系。 3.用模型木条搭建 25*25*25cm 的限定空间 框架;在限定的立方体空间框架中,用线、 面、体建立丰富有层次的空间分隔,形成不 同的空间感受。 课外作业: 1.用模型木条搭建 25*25*25cm 的限定空间 框架。 2.在限定的立方体空间框架中,用线、面、 体建立丰富有层次的空间分隔,形成不同的 空间感受。 第三单元“实验——材质语言探索” 3.1 材质语言 3.2 材质与肌理 3.3 材质与形体 3.4 材质再表现 知识点: 1.利于材质语言、材质与形体、材质再表现等 多种方式丰富设计语言,鼓励勇于实验、善于 发现材质的多样性和表现性。 2.体会表现媒介及设计语汇的多样性,形成充 自学内容:发现和运用生活中的多种材质元 素,感受材质,组织材质,寻找新的视觉语 言。体会在形体中材质的构建以及所带来的 新的视觉语言与寓意。 课堂作业: 1.收集 10 种以上不同的自然及人工材质; 组织材质,在 10cm*10cm 的纸板上展示材 质肌理。 2.选择一件物品或者第二单元中已完成的 作业为原型,用材质肌理对形体进行材质的

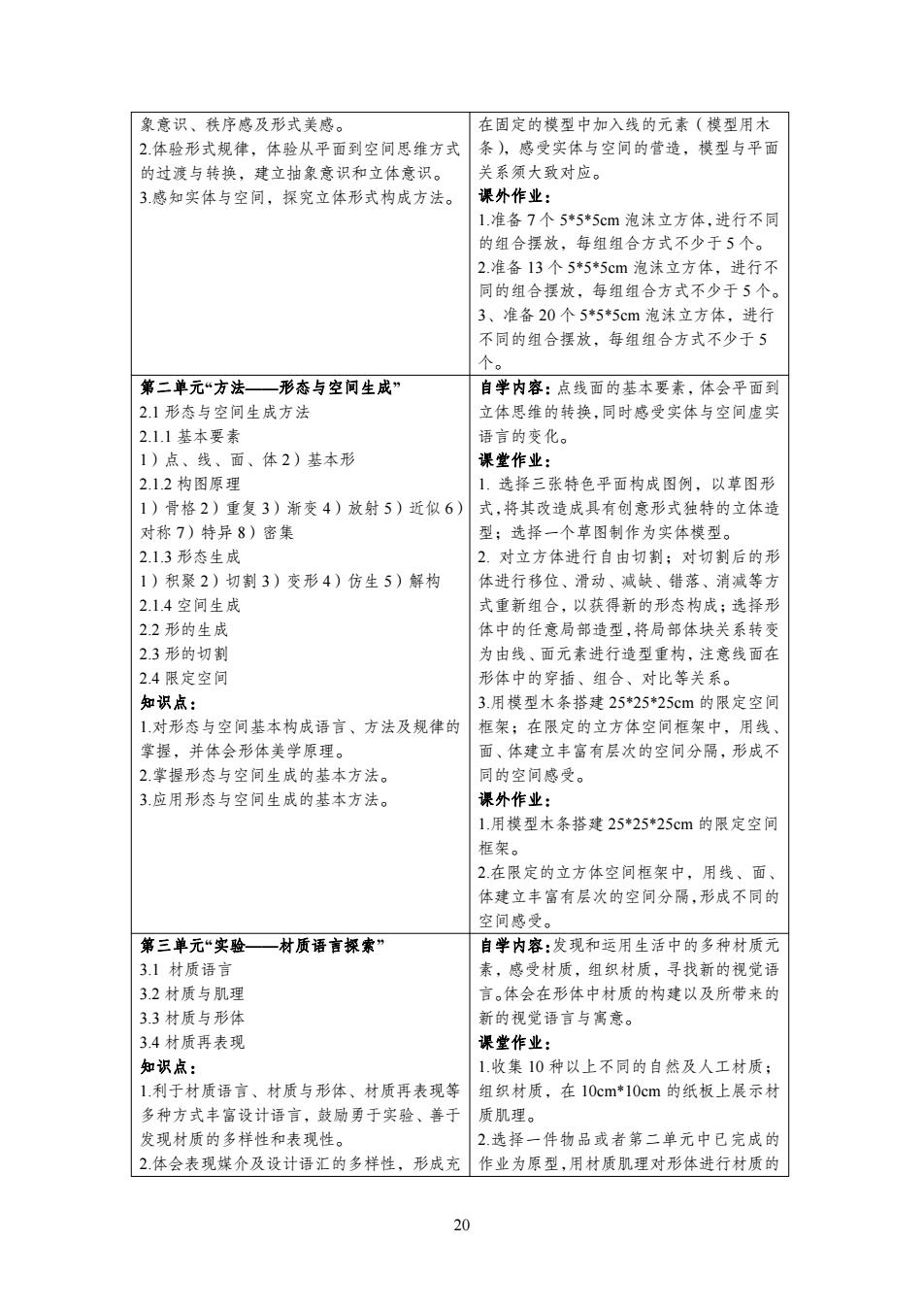

满灵性和创造力的表达方式。 替换。 3.体验对材质肌理的平面化表现及应用。 课外作业: 1.多种方式拍摄“材质与形体”作品。 第四单元“整合一团队项目体验” 自学内容:“主题”的范围自由而宽泛,可以 4.1项目体验的流程与方法 是一个抽象的概念或符号,也可以是具象的 1、什么是项目体验? 图形或词语,通过主题词或图形展开头脑风 2、项目体验课题的目的 暴和发散性思维,找到主题的切入点和创意 3、项目体验课题的流程与方法 点。 4.2主题性课题训练 课堂作业: 知识点: 1、选择确定一个主题(如“中国山水”、“故 1.主题性课题是对构成方法的整合,使基础 事”、“亲子”、“棱角”、“帽子”等)分组围 课程综合训练以层层递进的方式展开,将套路 绕主题进行头脑风暴及相关资料调研与分 化的被动完成作业转化为主动寻找主题表达 析,进行草图构思,并对草图方案推敲优化, 的行为。 确定材料与加工工艺,制作小稿,成稿模型 2围绕主题进行资料查阅与调研,组织分析提 制作。 炼信息并整合,综合运用形态、空间、色彩、 2.对设计方案思路及过程进行方案汇报。 材质、肌理等形式要素对主题进行视觉诠释与 课外作业: 表达。 1.结合展场环境对作品进行展陈布置与拍 摄。 五、建议学时分配表 学时分配 序号 课程内容 对应教学目标 讲授 实验 习题课 小 计 一单元认知 形态与空 8 0 12 目标1 间构成 二单元方法—形态与空 2 8 0 4 12 目标1、目标2 间生成 三单元实验 材质语言 3 0 12 探索 目标2、目标3 四单元整合 团队项目 4 4 0 8 12 目标2、目标3 体验 合计 24 0 24 48 六、教学方法 本课程理论和实践相结合,设置四个单元结构和练习,各单元由浅入深、层层递进,将 平面、形体、空间、秩序、比例、网格等因素加以整合,转化为一系列有序、连贯、系统的 形式训练课题。通过理论讲授、课堂练习、课外作品、作业评讲等内容,培养学生立体表达 21

21 满灵性和创造力的表达方式。 3.体验对材质肌理的平面化表现及应用。 替换。 课外作业: 1.多种方式拍摄“材质与形体”作品。 第四单元“整合——团队项目体验” 4.1 项目体验的流程与方法 1、 什么是项目体验? 2、 项目体验课题的目的 3、 项目体验课题的流程与方法 4.2 主题性课题训练 知识点: 1. 主题性课题是对构成方法的整合,使基础 课程综合训练以层层递进的方式展开,将套路 化的被动完成作业转化为主动寻找主题表达 的行为。 2.围绕主题进行资料查阅与调研,组织分析提 炼信息并整合,综合运用形态、空间、色彩、 材质、肌理等形式要素对主题进行视觉诠释与 表达。 自学内容:“主题”的范围自由而宽泛,可以 是一个抽象的概念或符号,也可以是具象的 图形或词语,通过主题词或图形展开头脑风 暴和发散性思维,找到主题的切入点和创意 点。 课堂作业: 1、选择确定一个主题(如“中国山水”、“故 事”、“亲子”、“棱角”、“帽子”等)分组围 绕主题进行头脑风暴及相关资料调研与分 析,进行草图构思,并对草图方案推敲优化, 确定材料与加工工艺,制作小稿,成稿模型 制作。 2. 对设计方案思路及过程进行方案汇报。 课外作业: 1.结合展场环境对作品进行展陈布置与拍 摄。 五、建议学时分配表 序号 课程内容 学 时 分 配 对应教学目标 讲 授 实 验 习题课 小 计 1 一单元 认知——形态与空 间构成 8 0 4 12 目标 1 2 二单元 方法——形态与空 间生成 8 0 4 12 目标 1、目标 2 3 三单元 实验——材质语言 探索 4 0 8 12 目标 2、目标 3 4 四单元 整合——团队项目 体验 4 0 8 12 目标 2、目标 3 合 计 24 0 24 48 六、教学方法 本课程理论和实践相结合,设置四个单元结构和练习,各单元由浅入深、层层递进,将 平面、形体、空间、秩序、比例、网格等因素加以整合,转化为一系列有序、连贯、系统的 形式训练课题。通过理论讲授、课堂练习、课外作品、作业评讲等内容,培养学生立体表达

的创造性思维和表达技巧,以及勇于尝试实验、敢于失败、不断寻求表达自己独特个性的艺 术精神。 具体内容包括: 1.理论讲授 2.课堂练习 3.课外作品 4.作业评讲 七、课程考核内容及方式 1.考核方式考查 2.考核形式平时考核、期末考核综合评定 3成绩评定采用百分制,按以下2项考核指标进行实验成绩综合评定。其构成比例如下: 平时考核成绩:占课程总成绩的50%;(其中考勤占10%,作业占90%) 期末考核成绩:占课程总成绩的50%。 八、推荐教材和教学参考书 教材:《形态与空间构成》,杨扬、郑黎黎、周胜著,重庆大学出版社,2017年第1版。 参考书:《三维设计基础》(韩)郑美京、王雪青著,上海人民美术出版社,2013年第1版。 参考书:《立体构成》廖根生著,四川美术出版社,2008年第1版。 参考书:《立体形态构成》金剑平编著,安徽美术出版社,2005年第1版。 撰写人:李星丽 审核人: 学院分管领导签字(盖章): 年月日 22

22 的创造性思维和表达技巧,以及勇于尝试实验、敢于失败、不断寻求表达自己独特个性的艺 术精神。 具体内容包括: 1. 理论讲授 2. 课堂练习 3. 课外作品 4. 作业评讲 七、课程考核内容及方式 1.考核方式 考查 2.考核形式 平时考核、期末考核综合评定 3.成绩评定 采用百分制,按以下 2 项考核指标进行实验成绩综合评定。其构成比例如下: 平时考核成绩:占课程总成绩的 50%;(其中考勤占 10%,作业占 90%) 期末考核成绩:占课程总成绩的 50%。 八、推荐教材和教学参考书 教 材:《形态与空间构成》,杨扬、郑黎黎、周胜著,重庆大学出版社,2017 年第 1 版。 参考书:《三维设计基础》(韩)郑美京、王雪青著,上海人民美术出版社,2013 年第 1 版。 参考书:《立体构成》廖根生著,四川美术出版社,2008 年第 1 版。 参考书:《立体形态构成》金剑平编著,安徽美术出版社,2005 年第 1 版。 撰写人:李星丽 审核人: 学院分管领导签字(盖章): 年 月 日