D0I销亡切k钱我忙防 离婚与女性地位及权益之探讨时 徐安琪 提要:本研究以全国第五次人口普查和最新抽样调查资料为依据,对离婚是资源优势男 子的特权”,“是对弱势妻子的剥夺和让第三者坐享其成”、“离婚女性再婚难”等流行观点进行学 术拨正。 关键词:离婚率上升对女性的实际影响女性权益维护学术搜正 作者徐安琪,女,上海社会科学院社会学研究所研究员、家庭研究中心主任,(上海 200020) 为离婚是资源优势男子的特权:是对弱势妻子的剥夺 一、研究背景 和让第三者坐享其成:离婚女性再婚难:只有在建立共 同养育孩子(而不是仅将子女抚养负担强加于离婚妇 自上世纪七十年代末以来中国的经济和社会结 女)和妻子分享丈夫无形资产的保障制度之基础上,才 构发生了举世瞩目的变迁.人们的婚恋观念、行为和生 能真正坚持离婚自由的原则(苏力,1999.② 活方式也有较大的改变,离婚率持续攀升,2005年全 象苏教授那样真诚地站在女性和社会公正立场上 国的粗离婚率是1980年的3.9倍.①离婚率的持续上 为离异女性争取权益而超越性别局限的学者并不多 升使不少学者产生了深切的忧虑。有学者将离婚率与 见。他(包括其他学者)提出的妻子应分享丈夫无形资 犯罪率等并列为社会主义精神文明和整个社会的危害 产的立法建议,己被2001年修改后的婚姻法所部分采 性警报/信号,认为是必须抑制其发展并降低到最低的 纳。然而,他的其他一些被普遍认同的观点和判断,则 负面指标钟世德等2000):有学者提议“离婚率应当 大多缺乏实证资料的支持。本研究将以全国第五次人 要控制在一个合理的比值范围内,使之不会对社会发 口普查和新近的相关抽样调查数据为依据,对一些代 展构成无法承受的压力”(程美东.2003)。更有学者就 表性的错误观点和判断做出学术拨正,并诠释离婚对 离婚对女性地位和权益的影响表示了深深的担忧,认 中国女性的地位和权益的实际影响。 ①1980年的粗离婚率根据1993年版的民政部计划财务司编:《民政统计历史资料汇编(内部)和1988年版的国家统计局 人口统计司等编、中国财经经济出版社出版的中华人民共和国人口统计资料汇编》的有关资料计算:2005年的则根据中国统计出 版社2005和2006年中国统计年鉴》的有关数据计算。 ②类似的观点也散见于其他文章,如操劳过度的妻子红颜早逝,社会地位和能力跌落,反而遭丈夫嫌弃或者背叛。甚至被 儿女们轻视”:“尤其不公正的是,婚变后的男人与女人出路悬殊。 一个中年、乃至老年男子厌倦发妻后,可以移情别恋妙龄女子: 而被迫离异的妻子却难寻觅合适的伴侣”(董凤芝,1998):“男性比女性再婚的人数多些-这是因为男性占有较多的社会资源 因而较容易找到比自己更年轻的女性作为再婚对象”(周江等,2002):妇女离婚后再婚的可能性较小,因为她们上有老、下有小,生 怕再嫁而使老人孩子受屈,加上社会上大龄女青年择偶难以及离婚妇女对婚烟的本能恐惧也使离婚妇女再嫁受限制(黄佩芳, 2002). 1994-2016 China Academie Journal Electronibshing House.All rights reserved.http:/www.cnki

离婚与女性地位及权益之探讨 徐安琪 提要: 本研究以全国第五次人口普查和最新抽样调查资料为依据, 对“ 离婚是资源优势男 子的特权” 、“ 是对弱势妻子的剥夺和让第三者坐享其成” 、“ 离婚女性再婚难” 等流行观点进行学 术拨正。 关键词 : 离婚率上升 对女性的实际影响 女性权益维护 学术拨正 作者徐安琪, 女, 上海社会科学院社会学研究所研究员、家庭研究中心主任。 (上海 200020) 一、研究背景 自上世纪七十年代末以来, 中国的经济和社会结 构发生了举世瞩目的变迁, 人们的婚恋观念、行为和生 活方式也有较大的改变 , 离婚率持续攀升。 2005 年全 国的粗离婚率是 1980 年的 3. 9 倍。① 离婚率的持续上 升使不少学者产生了深切的忧虑 。 有学者将离婚率与 犯罪率等并列为社会主义精神文明和整个社会的危害 性警报/信号, 认为是必须抑制其发展并降低到最低的 负面指标(钟世德等, 2000);有学者提议“ 离婚率应当 要控制在一个合理的比值范围内, 使之不会对社会发 展构成无法承受的压力”(程美东, 2003)。 更有学者就 离婚对女性地位和权益的影响表示了深深的担忧, 认 为离婚是资源优势男子的特权;是对弱势妻子的剥夺 和让第三者坐享其成;离婚女性再婚难;只有在建立共 同养育孩子(而不是仅将子女抚养负担强加于离婚妇 女)和妻子分享丈夫无形资产的保障制度之基础上, 才 能真正坚持离婚自由的原则(苏力, 1999)。② 象苏教授那样真诚地站在女性和社会公正立场上 为离异女性争取权益而超越性别局限的学者并不多 见。 他(包括其他学者)提出的妻子应分享丈夫无形资 产的立法建议, 已被 2001 年修改后的婚姻法所部分采 纳。 然而, 他的其他一些被普遍认同的观点和判断, 则 大多缺乏实证资料的支持。 本研究将以全国第五次人 口普查和新近的相关抽样调查数据为依据, 对一些代 表性的错误观点和判断做出学术拨正, 并诠释离婚对 中国女性的地位和权益的实际影响 。 — 198 — ① ② 1980 年的粗离婚率根据 1993 年版的民政部计划财务司编:《民政统计历史资料汇编》(内部)和 1988 年版的国家统计局 人口统计司等编、中国财经经济出版社出版的《中华人民共和国人口统计资料汇编》的有关资料计算;2005年的则根据中国统计出 版社 2005 和 2006 年《中国统计年鉴》的有关数据计算。 类似的观点也散见于其他文章, 如“操劳过度的妻子红颜早逝, 社会地位和能力跌落, 反而遭丈夫嫌弃或者背叛, 甚至被 儿女们轻视” ;“尤其不公正的是, 婚变后的男人与女人出路悬殊。 一个中年、乃至老年男子厌倦发妻后, 可以移情别恋妙龄女子 ; 而被迫离异的妻子却难寻觅合适的伴侣”(董凤芝, 1998);“男性比女性再婚的人数多些, ……这是因为男性占有较多的社会资源, 因而较容易找到比自己更年轻的女性作为再婚对象”(周江等, 2002);妇女离婚后再婚的可能性较小, 因为她们上有老、下有小, 生 怕再嫁而使老人孩子受屈, 加上社会上大龄女青年择偶难以及离婚妇女对婚姻的本能恐惧, 也使离婚妇女再嫁受限制(黄佩芳, 2002)。 DOI牶牨牥牣牨牰牪牫牭牤j牣cnki牣牫 牠牨牥牭牤c牣牪牥牱牣牥牨牣牥牫牥

离婚与女性地位及权益之探讨 的经济(PK0.05)和居住条件方面(P0.001)都显著 二、离婚与女性地位 多于男性(见图1), (→离婚未必是优势男性的福音、弱势女性的悲哀 6 几乎所有的经验研究都证实中国诉讼离婚中的 女性原告占大多数(徐安琪等1987:曹胜华1988金 维甲等1992:王晓嵘等1993:姜海顺.2000),即使在 五十年代初也如此。据陈绍禹在1950年4月14日所 (关于中华人民共和国婚烟法起草经过和起草理由 一男 目 的报告》中的统计资料显示,城市以上海、北京和天津 0.0L 女 住 三大城市880件离婚案件来看,其中女方提出离婚要 婚 济 忌 求的为546件,占总数的68%,男方提出离婚的占 图1男女作离婚抉择时的最大顾虑/担心(可择 22%,双方都要求离婚的仅占10%.乡村从山西的文 两项.N=732) 水、宁武和代县1949年763件离婚案的统计来看,由 正因为女性在作离异抉择时有更多的后顾之忧和 女方提出的高达92.4%,男方提出的仅占7.6%。 心理障碍假如不是痛苦不堪、忍无可忍,她们通常更 1996-2000年,对上海等5个城市和河北等5个农村 愿意维持家庭现状而不愿主动去拆散它,因此.尽管 基层人民法院的抽样调查(下称10地区诉讼离婚案调 女性离婚后会遭遇比男子更多的歧视和艰难.但多数 查)表明,诉讼离婚中的女性原告约在六至七成. 离婚起诉由女性提出这个现象本身说明,如果继续在 由于众多夫妇是在婚烟登记部门协议离婚(2005 不幸婚姻中凑合、苟安,女性的生存状态、生活质量可 年占66%)①,据我们2000-2002年对上海11个区 能会更糟。 832位作为孩子监护人的单亲男女包括356名协议离 把离婚归结为年老色衰女性悲哀的判断也是一种 婚和476位诉讼离婚当事人)的抽样调查(下称离异单 误解。实际上,大多数离婚者为青年男女(曹胜华, 亲家庭调查)显示,其中协议离婚中女方先提出分手的 1988:金维甲等1992:王晓蝾等1993:邓壬富,1988 占66%,诉讼离婚的女原告为77%。也就是从总体上 徐安琪1994),10地区诉讼离婚案的调查结果也表 讲,大多数离婚首先由女性提出。 从诉讼离婚中女性原告较多这一不同年代、不同 明,女方年龄35岁及以下的在城市占58%,在农村更 地区的普遍现象,我们不能认同离婚主要有利于处于 达83%,而40岁以上女性在城市仅占20%,在农村只 强势地位男子的判断。尽管女性率先提出离婚较多, 有10%(见表1), 未必表明她们已学握了“休夫”主动权。也确有个别妻 表1诉讼离婚中的女性年龄(%) 子是在丈夫的折磨、威逼下,被迫满足对方要求无奈起 年龄 城市 农村 诉离婚②而一些女性起诉离婚的目的是借助法律的 (岁) 小计止海哈尔滨成都济南厦门小计问北新疆东安徽射肃 威严,训减、教育大男子主义严重的丈夫.或在夫妻冲 -25 5 10 突后缺乏缓解良方,或在丈夫有偶发性过错的情境下 26-30 26 75 气愤难平诉诸法律。但更多的女性是因为不堪忍受痛苦 31-35 32 的、低质量的婚姻生活从而做出义无返顾的分手抉择 36-4021 16 9 对离异单亲家庭的调查结果表明,与男性离婚者 40-5015 18 10 7 12 相比,女性在作离婚抉择时无顾虑和担心的更少些(? 51+ 5 6 7 0 检验0.05),除了在离婚影响子女身心健康侧面, 合计 10010010010010010010010010010010000 两性的担忧无统计显著性、男性对再婚的后顾之忧甚 与此相对应的是.城乡离婚男性分别只有11%和 于女性0.01)外,女性顾忌离婚后社会舆论对自己 3%为专业/技术人员或机关/企事业单位负责人(女性 不利或名誉受损(P<0.001),以及担忧离婚影响自己 分别为8%和1%),并无实据表明离婚是强势男子的 ①根据中国统计出版社出版的2006年到中国民政统计年鉴》的有关数据计算, ②我们的前期研究表明,在丈夫折磨,威逼下被迫起诉离婚的女性不多,仅占全部女原告的3%(徐安琪等,1987) 1994-2016 China Academie Journal Electronibshing House.All rights reserved.http:/www.cnki

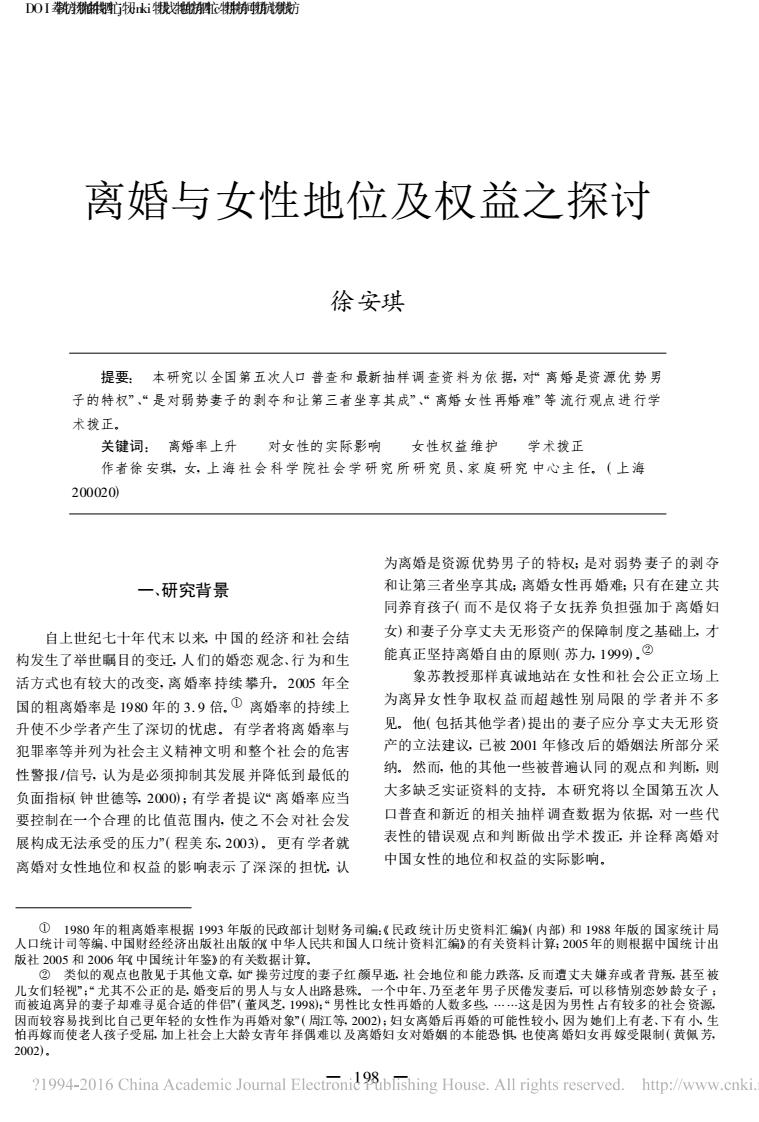

二、离婚与女性地位 (一)离婚未必是优势男性的福音、弱势女性的悲哀 几乎所有的经验研究都证实, 中国诉讼离婚中的 女性原告占大多数(徐安琪等, 1987;曹胜华, 1988;金 维甲等, 1992 ;王晓嵘等, 1993 ;姜海顺, 2000), 即使在 五十年代初也如此。 据陈绍禹在 1950 年 4 月 14 日所 作《关于中华人民共和国婚姻法起草经过和起草理由 的报告》中的统计资料显示, 城市以上海、北京和天津 三大城市 880 件离婚案件来看, 其中女方提出离婚要 求的为 546 件, 占总数的 68 %, 男 方提出离婚的占 22 %, 双方都要求离婚的仅占 10%。 乡村从山西的文 水、宁武和代县 1949 年 763 件离婚案的统计来看, 由 女方提出的高达 92. 4%, 男 方提出的 仅占 7. 6 %。 1996 - 2000 年, 对上海等 5 个城市和河北等 5 个农村 基层人民法院的抽样调查(下称 10 地区诉讼离婚案调 查)表明, 诉讼离婚中的女性原告约在六至七成。 由于众多夫妇是在婚姻登记部门协议离婚(2005 年占 66 %)①, 据我们 2000 - 2002 年对上海 11 个区 832 位作为孩子监护人的单亲男女(包括 356 名协议离 婚和 476 位诉讼离婚当事人)的抽样调查(下称离异单 亲家庭调查)显示, 其中协议离婚中女方先提出分手的 占 66 %, 诉讼离婚的女原告为 77%。 也就是从总体上 讲, 大多数离婚首先由女性提出。 从诉讼离婚中女性原告较多这一不同年代、不同 地区的普遍现象, 我们不能认同离婚主要有利于处于 强势地位男子的判断。 尽管女性率先提出离婚较多, 未必表明她们已掌握了“休夫”主动权。 也确有个别妻 子是在丈夫的折磨、威逼下, 被迫满足对方要求无奈起 诉离婚。② 而一些女性起诉离婚的目的是借助法律的 威严, 训诫、教育大男子主义严重的丈夫, 或在夫妻冲 突后缺乏缓解良方, 或在丈夫有偶发性过错的情境下 气愤难平诉诸法律。 但更多的女性是因为不堪忍受痛苦 的、低质量的婚姻生活, 从而做出义无返顾的分手抉择。 对离异单亲家庭的调查结果表明, 与男性离婚者 相比, 女性在作离婚抉择时无顾虑和担心的更少些(χ2 检验, P <0. 05)。 除了在离婚影响子女身心健康侧面, 两性的担忧无统计显著性、男性对再婚的后顾之忧甚 于女性(P<0. 01)外, 女性顾忌离婚后社会舆论对自己 不利或名誉受损(P<0. 001), 以及担忧离婚影响自己 的经济(P<0. 05)和居住条件方面(P <0. 001)都显著 多于男性(见图 1)。 图 1 男女作离婚抉择时的最大顾虑 /担心(可择 两项, N=732) 正因为女性在作离异抉择时有更多的后顾之忧和 心理障碍, 假如不是痛苦不堪、忍无可忍, 她们通常更 愿意维持家庭现状而不愿主动去拆散它。 因此, 尽管 女性离婚后会遭遇比男子更多的歧视和艰难, 但多数 离婚起诉由女性提出这个现象本身说明, 如果继续在 不幸婚姻中凑合、苟安, 女性的生存状态、生活质量可 能会更糟。 把离婚归结为年老色衰女性悲哀的判断也是一种 误解。 实际上, 大多数离婚者为青年男女(曹胜华, 1988 ;金维甲等, 1992 ;王晓嵘等, 1993 ;邓壬富, 1988; 徐安琪, 1994)。 10 地区诉讼离婚案的调查结果也表 明, 女方年龄 35 岁及以下的在城市占 58 %, 在农村更 达 83%, 而 40 岁以上女性在城市仅占 20 %, 在农村只 有 10%(见表 1)。 表 1 诉讼离婚中的女性年龄(%) 年龄 (岁) 城市 农村 小计上海哈尔滨成都济南厦门小计河北新疆广东安徽甘肃 - 25 5 5 10 6 3 3 31 26 65 16 26 22 26- 30 26 17 25 32 25 33 34 28 21 42 43 34 31- 35 27 25 32 27 25 27 18 22 6 26 13 22 36- 40 21 29 16 19 22 18 8 11 3 12 6 9 40- 50 15 18 10 13 17 16 8 10 4 4 12 8 51 + 5 6 7 3 8 3 2 3 1 0 0 5 合计 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 与此相对应的是, 城乡离婚男性分别只有 11%和 3 %为专业/技术人员或机关 /企事业单位负责人(女性 分别为 8 %和 1 %), 并无实据表明离婚是强势男子的 — 199 — 离婚与女性地位及权益之探讨 ① ② 根据中国统计出版社出版的 2006 年《中国民政统计年鉴》的有关数据计算。 我们的前期研究表明, 在丈夫折磨、威逼下被迫起诉离婚的女性不多, 仅占全部女原告的 3%(徐安琪等, 1987)

浙江学刊2007年第1期 专利,或中老年弱势女性是主要受损、受害者。现实生 但也有文献表明,由于社会规范鼓励女性表达情 活中确有一些处于经济、社会地位优势的男子喜新厌 绪,而男性则往往过于压抑也不善于寻求外界支持, 旧,无情抛弃曾为家庭全身心付出、如今已年老色衰的 因此他们的沮丧、寂寞等情绪往往难以排解离婚后 发妻,但绝大多数离婚案并非为陈世美一秦香莲” 的心理适应难度更大(Bloom and Caldw ell,198l;林 模式的再现或新版.即使对于被嫌弃的少数妻子而言, 万亿和吴季芳,1993).有学者则认为,由于女性在家 脱离受折磨、伤害的猫楚家庭逆境未尝不是一件幸 庭中受压迫,一旦摆脱了不幸婚姻。反而会得到更多的 事,更何况多数为急于逃离婚姻围城寻求新生活的女 满足和快乐(Wattereng and Reinhardt 1979);不少离 性。 婚母亲证实离婚赋予她们机会去获得新的能力,她们 从离婚的主要原因看,由于异性关系引发夫妻危 有更多的自由.接受了更多的教育,发展了新技能或 机的比重在不同地区大约在10-30%上下(张贤钰, 1986曹胜华1988:邓壬富,198&金维甲等1992:徐 提高了管理能力(参见怀特黑德1998)。有研究表明, 安琪1994:田岚等2001).①我们对10地区离婚原因 社会支持会降低单亲女性的心理困扰(Gerstel,198& 以及结果的调查也表明,因婚外异性关系导致夫妻关 王孝仙。1992)。我们的前期研究显示,从纵向比较看, 系破裂的约占二成。 单亲女性的物质生活水平比离婚前有所下降的多于有 此外,不少“婚外恋”事件在夫妇离婚时并无确凿 所上升,身体和心情好于离婚前的比重更高些且两性 证据,而且不忠的一方未必都是男子。有研究表明,女 无显著差异:从目前的横向比较看,无论是就业、收入、 性有婚外恋/婚外性伴侣的在离婚案或一般夫妻中均 住房等客观变项,还是对各个侧面和总体生活质量以 约占三分之一左右(张贤钰.1986:田岚等2001:潘绥 及幸福感等主观指标,都未证实离异单亲女性的生活 铭,2003).10地区诉讼离婚案的最新统计资料也显 状态显著逊于男性(徐安琪.2003)。全国妇联和国家 示,因丈夫性出轨导致离婚的约在14%,妻子有不忠举 统计局联合进行的第二期中国妇女社会地位调查资 止的为7%,其中在上海等个别地区的离婚诉讼中,女 料②的相关分析也表明,离婚女性自我认同的生活状 性有外遇致使双方分手的比重更高些,总之,并无经 态的各项指标都未显示比离异男性差的趋向,其中有 验数据证实婚姻解体的主要导因是资源优势丈夫的不 孤独感负面感受的少于男子(见表2), 忠或中老年弱势妻子的被遗弃。 表2不同婚姻状况男女的生活质量(平均分值) (二)单亲女性的生活状态未必逊于男性 不少研究相继证实女性在成为单亲后经济状况变 已婚(N=18033) 离婚(N=332) 坏或陷入贫困线以下的概率明显高于男性(参见Demo 男 女 F检验 男 女 F检验 etal,2004),有学者将女户主单亲家庭经济条件的 身体健康状况 3.62 3.47225.4*m3.373.360.04 恶化.归因于社会经济结构对女性的歧视。女性较少 物质生活满意度 2.91 2.9729.4m 2.582.671.06 有就业训练的机会,多集中于低职位、低薪金、不稳定 文化精神生活满意度 2.81 2.81 0.0 2.512.662.75 的职业致使其在满足家庭需求和子女教养负担上倍 最近一个月有无失眠症状2.55 2.41196.82.37 2.32 0.43 感艰A rendell1986):有的指出由于女性单亲家长 身心疲惫 2.42 2.31143.8m2.28 2.16 2.45 在经济上处于不利地位。加上她们更多地将婚烟视作 躁易怒 2.56 2.42268.8m2.36 2.280.92 生活的重心,因此在婚姻失败后的心理困扰更多且持 对什么都不感兴趣 2.77 2.7089.7= 2.552.550.00 续时间更久(Wood and Whelan,l98 9:Kurdek, 感到很孤独 2.82 2.7839.5m2.23 2.394.07 1990)。单亲女性除了更多地忍受他人的疑虑或排斥 觉得自己没有用 2.78 2.73447 2.51 2.58 0.86 外,还需防备异性的觊觎她们受到性骚扰、性侵犯的 活若没有意思 2.892.84764m2.632.630.01 概率显著高于男性(林万亿和吴季芳,1993),此外,男 注:平均分值高表明被访对生活质量的正面感受和评价·< 性再婚率高于女性也为一些研究所证实(South, 0.06"P0.01,mP0.001. 1991). 离异女性所自述的目前生活状况不比离异男子 ①报载的所谓“香港8成夫妻有婚外情(人民网香港、中华网2001年7月21日,《南方都市报》、四川新闻网.网易7月22 日.《武汉晚报》7月23日):“100%的离婚家庭都存在第三者插足问题(《南方都市报》2001年6月25日,人民网9月27日)、“婚 外恋在离婚原因中占80%”(中新四川网2004年8月13日)等数据.大多来自定性判断,或非随机抽样的或小样本的特殊群体(如 咨询、投诉的女性群体样本), ②第二期中国妇女社会地位调查课题组提供本研究分析的资料.在此表示衷心感谢! 1994-2016 China Academie Journal Electroniblshing House.All rights reserved.http:/www.cnki

专利, 或中老年弱势女性是主要受损、受害者。 现实生 活中确有一些处于经济、社会地位优势的男子喜新厌 旧, 无情抛弃曾为家庭全身心付出、如今已年老色衰的 发妻, 但绝大多数离婚案并非为“ 陈世美———秦香莲” 模式的再现或新版, 即使对于被嫌弃的少数妻子而言, 脱离受折磨、伤害的痛楚家庭逆境, 未尝不是一件幸 事, 更何况多数为急于逃离婚姻围城寻求新生活的女 性。 从离婚的主要原因看, 由于异性关系引发夫妻危 机的比重在不同地区大约在 10 - 30 %上下(张贤钰, 1986;曹胜华, 1988 ;邓壬富, 1988;金维甲等, 1992 ;徐 安琪, 1994 ;田岚等, 2001)。① 我们对 10 地区离婚原因 以及结果的调查也表明, 因婚外异性关系导致夫妻关 系破裂的约占二成。 此外, 不少“ 婚外恋” 事件在夫妇离婚时并无确凿 证据, 而且不忠的一方未必都是男子。 有研究表明, 女 性有婚外恋/婚外性伴侣的在离婚案或一般夫妻中均 约占三分之一左右(张贤钰, 1986 ;田岚等, 2001 ;潘绥 铭, 2003)。 10 地区诉讼离婚案的最新统计资料也显 示, 因丈夫性出轨导致离婚的约在 14 %, 妻子有不忠举 止的为 7%。 其中在上海等个别地区的离婚诉讼中, 女 性有外遇致使双方分手的比重更高些。 总之, 并无经 验数据证实婚姻解体的主要导因是资源优势丈夫的不 忠或中老年弱势妻子的被遗弃。 (二)单亲女性的生活状态未必逊于男性 不少研究相继证实女性在成为单亲后经济状况变 坏或陷入贫困线以下的概率明显高于男性(参见 Demo e t al. , 2004)。 有学者将女户主单亲家庭经济条件的 恶化, 归因于社会经济结构对女性的歧视。 女性较少 有就业训练的机会, 多集中于低职位、低薪金、不稳定 的职业, 致使其在满足家庭需求和子女教养负担上倍 感艰辛(Arendell, 1986);有的指出由于女性单亲家长 在经济上处于不利地位, 加上她们更多地将婚姻视作 生活的重心, 因此在婚姻失败后的心理困扰更多且持 续时 间 更 久(Woo d and Whelan , 1989;Kur dek , 1990)。 单亲女性除了更多地忍受他人的疑虑或排斥 外, 还需防备异性的觊觎, 她们受到性骚扰、性侵犯的 概率显著高于男性(林万亿和吴季芳, 1993)。 此外, 男 性再婚率 高于 女性 也 为一 些研 究所 证 实(South , 1991)。 但也有文献表明, 由于社会规范鼓励女性表达情 绪, 而男性则往往过于压抑, 也不善于寻求外界支持, 因此, 他们的沮丧、寂寞等情绪往往难以排解, 离婚后 的心理适应难度更大(Blo om and Caldw ell , 1981 ;林 万亿和吴季芳, 1993)。 有学者则认为, 由于女性在家 庭中受压迫, 一旦摆脱了不幸婚姻, 反而会得到更多的 满足和快乐(Wattereng and Reinha rdt, 1979);不少离 婚母亲证实离婚赋予她们机会去获得新的能力, 她们 有更多的自由, 接受了更多的教育, 发展了新技能, 或 提高了管理能力(参见怀特黑德, 1998)。 有研究表明, 社会支持会降低单亲女性的心理困扰(Gerstel , 1988; 王孝仙, 1992)。我们的前期研究显示, 从纵向比较看, 单亲女性的物质生活水平比离婚前有所下降的多于有 所上升, 身体和心情好于离婚前的比重更高些, 且两性 无显著差异;从目前的横向比较看, 无论是就业、收入、 住房等客观变项, 还是对各个侧面和总体生活质量以 及幸福感等主观指标, 都未证实离异单亲女性的生活 状态显著逊于男性(徐安琪, 2003)。 全国妇联和国家 统计局联合进行的第二期中国妇女社会地位调查资 料②的相关分析也表明, 离婚女性自我认同的生活状 态的各项指标都未显示比离异男性差的趋向, 其中有 孤独感负面感受的少于男子(见表 2)。 表 2 不同婚姻状况男女的生活质量(平均分值) 已婚(N =18033) 离婚(N =332) 男 女 F 检验 男 女 F 检验 身体健康状况 3. 62 3. 47 225. 4*** 3. 37 3. 36 0. 04 物质生活满意度 2. 91 2. 97 29. 4*** 2. 58 2. 67 1. 06 文化精神生活满意度 2. 81 2. 81 0. 0 2. 51 2. 66 2. 75 最近一个月有无失眠症状 2. 55 2. 41 196. 8*** 2. 37 2. 32 0. 43 身心疲惫 2. 42 2. 31 143. 8*** 2. 28 2. 16 2. 45 烦躁易怒 2. 56 2. 42 268. 8*** 2. 36 2. 28 0. 92 对什么都不感兴趣 2. 77 2. 70 89. 7*** 2. 55 2. 55 0. 00 感到很孤独 2. 82 2. 78 39. 5*** 2. 23 2. 39 4. 07* 觉得自己没有用 2. 78 2. 73 44. 7*** 2. 51 2. 58 0. 86 活着没有意思 2. 89 2. 84 76. 4*** 2. 63 2. 63 0. 01 注:平均分值高表明被访对生活质量的正面感受和评价;*P < 0. 05, **P<0. 01 , ***P<0. 001。 离异女性所自述的目前生活状况不比离异男子 — 200 — 浙江学刊 2007 年第 1 期 ① ② 报载的所谓 “香港8 成夫妻有婚外情”(人民网香港、中华网 2001年 7 月 21 日,《南方都市报》、四川新闻网、网易 7 月 22 日,《武汉晚报》7 月 23 日) ;“ 100%的离婚家庭都存在第三者插足问题”(《南方都市报》2001 年 6 月 25 日, 人民网 9月 27 日)、“婚 外恋在离婚原因中占 80%”(中新四川网 2004 年 8 月 13 日)等数据, 大多来自定性判断, 或非随机抽样的或小样本的特殊群体(如 咨询、投诉的女性群体样本)。 第二期中国妇女社会地位调查课题组提供本研究分析的资料, 在此表示衷心感谢

离婚与女性地位及权益之探讨 差主要有以下三个原因: 更多的家务和抚养、教育孩子的事务,离婚后家庭角色 1、女性在不幸婚姻中更多地扮演受害者、负重者 的转换大多无明显的适应障碍。 角色,离婚后更具解脱感。 此外,中国的大多数女性在婚后都连续就业离婚 女性主动离异的比重高于男子,并非因为她们的 后因经济实力较强丈夫的离开而陷入贫困化的问题 观念更开放、更有选择自由,或者家庭地位已高到在离 没有普遍实行M型就业模式的西方社会或日本那样 婚中已取得了主动地位,甚至可以潇酒地“休夫”,而大 突出,据我们2002年对上海500个初婚、332个离婚 多源于她们在无法挽回的痛苦婚姻中难以度日,只能 单亲家庭的比较研究表明,离婚男女不在业率的差距 选择逃离。一些在叙述离婚的导火线时,更多地归因 比初婚男女小,年均收入的差距也不象初婚夫妻那么 于配偶的不忠、家庭暴力、赌博、酗酒或不尽家庭义务 大(离婚女性的年均收入为离婚男子的81%,已婚女性 等过错一而再、再而三地伤害了自己(这也在一定程度 只有男子的62%,见表4)。 上折射出她们家庭地位的低下以及主动起诉离婚的无 表4不同家庭结构被访男女的在职和收入差异(%) 奈),因此.尽管不少女性在离婚后要独立承担子女抚 初婚 离婚 养义务或承受社会舆论压力,但与配偶分手使她们摆 男 女 男女 脱了担惊受怕、唇枪舌战的非常态生活,生活状态比离 目前在 在职在岗 63.244.0 39.229.1 婚前有所改观甚至有很大的改善, 职状况 下岗/待业离/退休后再就业18.8 23.6 29.837.7 (6 下岗/待业病离退休在家 18.0 32.4 30.933.2 对离异单亲男女的调查统计也显示,69%的单亲 平均工资 186711614118639584 女性在离婚后有解脱感,其中主动离异者更达74%,都 年收入 社会保障/资助 226 205 1046 1291 (元) 显著高于男性50%和64%的比重(见表3), 对方付子女抚养费 87 17 表3主、被动方离婚后的解脱感受(%) N(人)250 250 250 181 151 男性 女性 正因为两性在离婚后家庭和社会角色的适应方面 小计 体人主动配偶主动小计体人主动配偶主动 各具特点和弱势,尤其是中国已婚女性的就业率较高, 确如释重负 15.6 20.8 12.8 25.5 28.9 10.2 所以,她们婚变后迅速贫困化的程度较低。实际生活状 有解脱感觉 339 43.1 28.9 435 45.2 35.6 态在总体上不比离异男子差。但目前面临的新问题在 没有 18.5 9.0 23.7 7.5 4.6 20.3 于,经济体制的转型、职业流动的频繁和单位保障制的 很复杂/讲不清 32.0 27.1 34.6 23.6 21.3 33.9 弱化使相当一部分中年父母下岗、待业、失业或非正 合计 100.0 100.0 100.0 100.0 1000 100.0 规就业者递增,而作为家庭唯一劳动力的单亲父/母的 样本数 410 144 266 322 263 59 工作不稳定乃至无业,势必加剧一部分单亲家庭的经 2、社会舆论对离异女性的负面影响更大些,离异男 济困境或弱势(包括男性)。 子的亲职角色转换则更困难些, 3、中国离异单亲家庭监护人少有未婚母亲,女性 女性离婚后所感受到的社会偏见相对较多些统 也不占大多数。 计结果表明,离异女性或多或少地感觉到亲友或社会 有偏见的相对多些为22.5%(离异男性占14.9%), 推断离婚必定对女性不利者,在很大程度上照搬 其中遭遇街坊/邻居议论指点的为最多占15.9%(离异 西方学者的研究结论,即女性离婚后会很快陷入贫困 男性为7.2%),在回答“您是否在某种场合隐瞒自己 化。然面。他们往往未深入考察中国单亲家庭结构与 的离异身份”的询问时,只有57.7%的女性持否定态 一些欧美国家的差异性。欧美国家相当一部分的单亲 度,但却有80.1%的男性持同样回答。这或许与社会 家庭是由未婚母亲与孩子组成如在瑞典“未婚式”的 对离异女性更多地持负面评价,而女性通常对他人态 单亲家庭占单亲家庭总数的60%以上,美国近30%, 度的细微变化更敏感、更在乎有关。但不少单亲男子 英国25%(Kamerman et al.,1988).而在中国则极少 常因不善持家或因工作较忙等原委,难以适应或独自 有未婚妈妈,这不仅因为未婚先育将承受极大的社会 胜任亲职责任.尤其在子女生活照料方面的压力更大 歧视压力,而且未成年女孩怀孕通常会被强制堕胎。 些。个别父亲对女孩的青春期生理变化缺乏应对准 另外,许多发达国家如法国单亲子女由母亲监护的高 备,也加刷了他们的亲职压力。而妻子平时通常承担 达85%,父母双方监护的为5%①,日本的单亲女性比 ①转引自有地亨,老川宽编:《离婚的比较社会史三省堂株式会社.1992年,第199页. 1994-2016 China Academie Journal Electronibshing House.All rights reserved.http://www.cnki

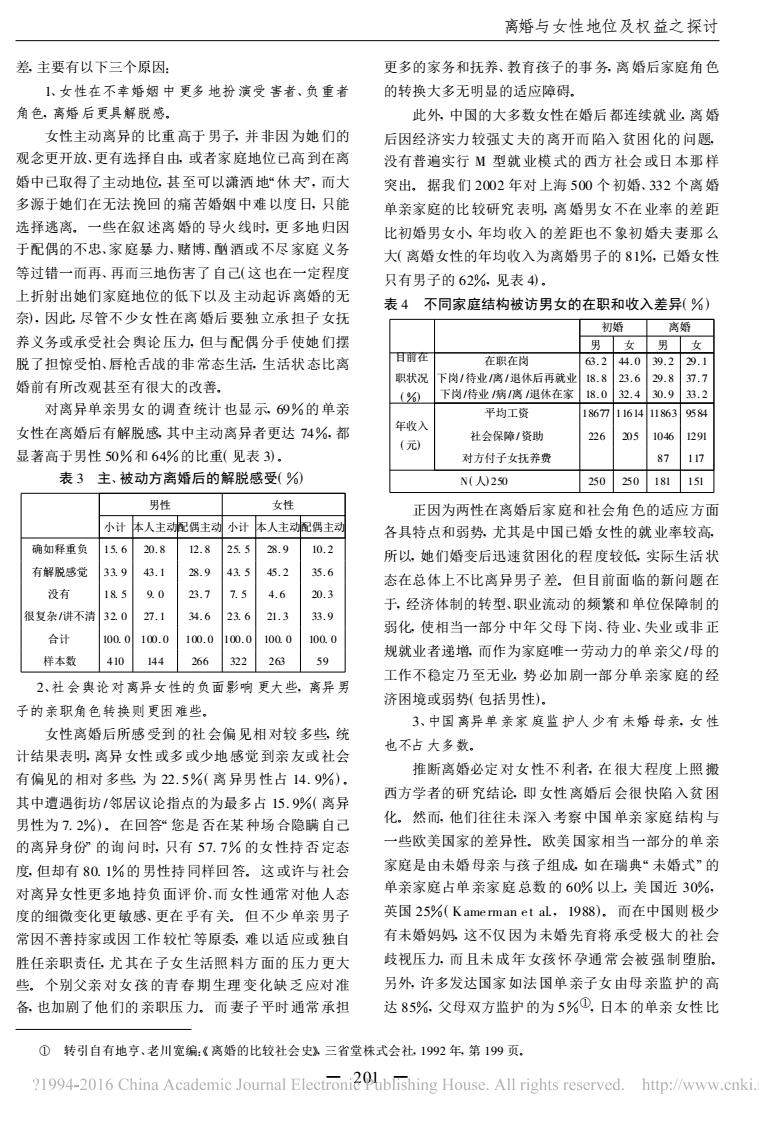

差, 主要有以下三个原因: 1、女性在不幸婚姻中更多地扮演受害者、负重者 角色, 离婚后更具解脱感。 女性主动离异的比重高于男子, 并非因为她们的 观念更开放、更有选择自由, 或者家庭地位已高到在离 婚中已取得了主动地位, 甚至可以潇洒地“休夫” , 而大 多源于她们在无法挽回的痛苦婚姻中难以度日, 只能 选择逃离。 一些在叙述离婚的导火线时, 更多地归因 于配偶的不忠、家庭暴力、赌博、酗酒或不尽家庭义务 等过错一而再、再而三地伤害了自己(这也在一定程度 上折射出她们家庭地位的低下以及主动起诉离婚的无 奈), 因此, 尽管不少女性在离婚后要独立承担子女抚 养义务或承受社会舆论压力, 但与配偶分手使她们摆 脱了担惊受怕、唇枪舌战的非常态生活, 生活状态比离 婚前有所改观甚至有很大的改善。 对离异单亲男女的调查统计也显示, 69 %的单亲 女性在离婚后有解脱感, 其中主动离异者更达 74 %, 都 显著高于男性 50 %和 64%的比重(见表 3)。 表 3 主、被动方离婚后的解脱感受(%) 男性 女性 小计 本人主动配偶主动 小计 本人主动配偶主动 确如释重负 15. 6 20. 8 12. 8 25. 5 28. 9 10. 2 有解脱感觉 33. 9 43. 1 28. 9 43. 5 45. 2 35. 6 没有 18. 5 9. 0 23. 7 7. 5 4. 6 20. 3 很复杂/讲不清 32. 0 27. 1 34. 6 23. 6 21. 3 33. 9 合计 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 样本数 410 144 266 322 263 59 2 、社会舆论对离异女性的负面影响更大些, 离异男 子的亲职角色转换则更困难些。 女性离婚后所感受到的社会偏见相对较多些, 统 计结果表明, 离异女性或多或少地感觉到亲友或社会 有偏见的相对多些, 为 22. 5 %(离异男性占 14. 9%)。 其中遭遇街坊/邻居议论指点的为最多占 15. 9%(离异 男性为 7. 2%)。 在回答“ 您是否在某种场合隐瞒自己 的离异身份” 的询问时, 只有 57. 7 %的女性持否定态 度, 但却有 80. 1%的男性持同样回答。 这或许与社会 对离异女性更多地持负面评价、而女性通常对他人态 度的细微变化更敏感、更在乎有关。 但不少单亲男子 常因不善持家或因工作较忙等原委, 难以适应或独自 胜任亲职责任, 尤其在子女生活照料方面的压力更大 些。 个别父亲对女孩的青春期生理变化缺乏应对准 备, 也加剧了他们的亲职压力。 而妻子平时通常承担 更多的家务和抚养、教育孩子的事务, 离婚后家庭角色 的转换大多无明显的适应障碍。 此外, 中国的大多数女性在婚后都连续就业, 离婚 后因经济实力较强丈夫的离开而陷入贫困化的问题, 没有普遍实行 M 型就业模式的西方社会或日本那样 突出。 据我们 2002 年对上海 500 个初婚、332 个离婚 单亲家庭的比较研究表明, 离婚男女不在业率的差距 比初婚男女小, 年均收入的差距也不象初婚夫妻那么 大(离婚女性的年均收入为离婚男子的 81%, 已婚女性 只有男子的 62%, 见表 4)。 表 4 不同家庭结构被访男女的在职和收入差异(%) 初婚 离婚 男 女 男 女 目前在 职状况 (%) 在职在岗 63. 2 44. 0 39. 2 29. 1 下岗/待业/离/退休后再就业 18. 8 23. 6 29. 8 37. 7 下岗/待业 /病/离 /退休在家 18. 0 32. 4 30. 9 33. 2 年收入 (元) 平均工资 18677 11614 11863 9584 社会保障/资助 226 205 1046 1291 对方付子女抚养费 87 117 N(人)250 250 250 181 151 正因为两性在离婚后家庭和社会角色的适应方面 各具特点和弱势, 尤其是中国已婚女性的就业率较高, 所以, 她们婚变后迅速贫困化的程度较低, 实际生活状 态在总体上不比离异男子差。 但目前面临的新问题在 于, 经济体制的转型、职业流动的频繁和单位保障制的 弱化, 使相当一部分中年父母下岗、待业、失业或非正 规就业者递增, 而作为家庭唯一劳动力的单亲父/母的 工作不稳定乃至无业, 势必加剧一部分单亲家庭的经 济困境或弱势(包括男性)。 3 、中国离异单亲家庭监护人少有未婚母亲, 女性 也不占大多数。 推断离婚必定对女性不利者, 在很大程度上照搬 西方学者的研究结论, 即女性离婚后会很快陷入贫困 化。 然而, 他们往往未深入考察中国单亲家庭结构与 一些欧美国家的差异性。 欧美国家相当一部分的单亲 家庭是由未婚母亲与孩子组成, 如在瑞典“ 未婚式” 的 单亲家庭占单亲家庭总数的 60%以上, 美国近 30%, 英国 25%(Kame rman e t al. , 1988)。 而在中国则极少 有未婚妈妈, 这不仅因为未婚先育将承受极大的社会 歧视压力, 而且未成年女孩怀孕通常会被强制堕胎。 另外, 许多发达国家如法国单亲子女由母亲监护的高 达 85%, 父母双方监护的为 5 %①, 日本的单亲女性比 — 201 — 离婚与女性地位及权益之探讨 ① 转引自有地亨、老川宽编:《离婚的比较社会史》, 三省堂株式会社, 1992 年, 第 199 页

浙江学刊2007年第1期 重高达84%(日本总务厅统计局,1995)①。美国统计 1、婚烟市场处于男性挤压状态 局1998年人口普查的数据表明,56的单亲家庭户主 中国的未婚男性人口远多于女性.2000年人口普 为女性:芬兰统计局2000年统计显示,88%的单亲家 查资料显示,15岁以上的男性未婚人口达1082万,比 庭户主是女性②,而国内人口普查和抽样调查都表明, 女性多335.8万,性别比为145(其中农村更达164而 单亲女性在中国少于单亲男性(刘鸿雁,1998徐安琪 城市仅为122),由于众多男性未婚人口的存在,离异 等2001),据10地区诉讼离婚案的统计,城市夫妻离 女性再婚的选择余地显然大于离异男性.尤其是农村, 婚后孩子由母亲监护的占55%,农村为33%(无子女 人口普查资料同时显示,2000年农村再婚人口性别比 的未计入,见表5). 仅为75也就是农村再婚女性远多于男性,尽管再婚 表5未成年子女监护人的性别差异(%) 人口中也有丧偶者,但多数丧偶女性为老年人,她们的 城市 农村 再婚概率较小,城镇女性再婚人口少于男性也在一定 小计业哈尔演我琳南瘦门小计同北新东妆衡肃 程度上说明这一点(见图2).③ 双方均无 342825 33463740464282736 800000 男抚有1-2个30 41 25 10 46 700000 女抚有1-2个35 38 33 41 29 36 18 5 25 600000 各抚有1-2个1 12 10 10 500000 效 合计 10o10010010010010o10000100100100100 400000 300000 网 (三)离异女性再婚难并非中国的现实 再婚男性 200000 被众多学者和社会所认同的所谓“离异女性再婚 100000+ 再婚女性 难”的判断,只是一种缺乏实证支持的主观推论而并非 0- 城市 镇 是中国的实际情况.。1982、1990和2000年的三次人口 乡村 普查资料都显示,全国处于离婚状态人口的性别比分 图2再婚男女人口的地域分布差异 别为378、255和168.尽管离婚人口的性别比随年代 2,农村离异女性更易迫于各种压力较快再婚 的推移呈显著下降趋势,但性别比下降较快的主要是 农村离异女性再婚多于男性还在于她们的生存条 城镇农村离婚人口的性别比至今仍为348(见表6), 件更差而未必是她们的婚姻自由度更高,这是因为离 也就是说中国离异女性尤其是农村离异女性更多、更 婚女性在农村更多地受到来自各方面的压力 快地进入再婚状态,是离异男子而非离异女性再婚更 首先是社会舆论压力。由于离婚在农村更难以为 困难些。 公众所接受,故离了婚的女性也更惧怕周围人的闲言 表6全国人口普查时处于离婚状态的 碎语,她们也越加要使自己的行为纳入“从众”的轨道, 男女人口和性别比 早日结束让他人在背后指戳的独居或单亲生活状态, 182年 1990年 2000年 况且,在观念保守的农村,离婚女子与异性的正常交往 离婚男性人口(列 312.86 347.30 510.75 也可能引起种种猜疑、想象甚至中伤,于是.她们往往 离婚女性人口(列 82.68 136.46 304.45 离婚人口性别比 378 255 为了减少非议而匆忙再婚。 168 其中:市离婚人口性别比 119 92 其次是家庭压力,因为父母对女儿的离婚更常持 130 镇离婚人口性别比 127 120 反对态度.而农村女性婚后大多从夫居,离婚后只得回 县离婚人口性别比 399 382 348 父母家借宿,通常会受到己婚兄弟特别是哥嫂或弟媳 资料来源:根据国务院人口普查办公室、国家统计局人口 等的冷遇。故娘家并非她们的久留之地.尽早再择婆家 统计司编:《中国1982年人口普查资料》,中国统计出版社 1985年版.《中国1990年人口普查资料》1993年版、国务院人 常是无奈之举。 口普查办公室、国家统计局人口和社会科技统计司编:《中国 再次是经济压力,由于中国农业生产的机械化水 2000年人口普查资料》2002年版提供的有关数据计算。 平不高,劳作主要依赖于体力,女性的劳动收益大多少 中国离异女性尤其是农村离异女性更多、更快地 于男性。而一些离异女性回到娘家后没有了承包土 再婚,主要源于如下几个原因: 地.农村老年妇女更缺乏独立的经济来源(城市老年妇 ① 根据日本国立社会保障·人口问题研究所编集发行:《人口统计资料集》1999年提供的相关数据计算。 ②瑞典对外文化交流委员会:《瑞典情况资料》,编号:CfS82aOh(Chinese), ③ 因普查资料未将再婚人口分为离异后再婚和丧偶后再婚,故只能作间接说明。 1994-2016 China Academie Journal Electroniblshing House.All rights reserved. http://www.cnki

重高达 84 %(日本总务厅统计局, 1995)①。 美国统计 局 1998 年人口普查的数据表明, 5 /6 的单亲家庭户主 为女性;芬兰统计局 2000 年统计显示, 88%的单亲家 庭户主是女性②。 而国内人口普查和抽样调查都表明, 单亲女性在中国少于单亲男性(刘鸿雁, 1998;徐安琪 等, 2001)。 据 10 地区诉讼离婚案的统计, 城市夫妻离 婚后孩子由母亲监护的占 55 %, 农村为 33 %(无子女 的未计入, 见表 5)。 表 5 未成年子女监护人的性别差异(%) 城市 农村 小计上海哈尔滨成都济南厦门小计河北新疆广东安徽甘肃 双方均无 34 28 25 33 46 37 40 44 64 28 27 36 男抚育 1 - 2 个 30 34 41 25 24 23 30 29 10 36 46 29 女抚育 1 - 2 个 35 38 33 41 29 36 20 18 15 24 17 25 各抚育 1 - 2 个 1 1 1 1 4 10 9 11 12 10 10 合计 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 (三)离异女性再婚难并非中国的现实 被众多学者和社会所认同的所谓“ 离异女性再婚 难” 的判断, 只是一种缺乏实证支持的主观推论而并非 是中国的实际情况。 1982 、1990 和 2000 年的三次人口 普查资料都显示, 全国处于离婚状态人口的性别比分 别为 378、255 和 168 。 尽管离婚人口的性别比随年代 的推移呈显著下降趋势, 但性别比下降较快的主要是 城镇, 农村离婚人口的性别比至今仍为 348(见表 6)。 也就是说, 中国离异女性尤其是农村离异女性更多、更 快地进入再婚状态, 是离异男子而非离异女性再婚更 困难些。 表 6 全国人口普查时处于离婚状态的 男女人口和性别比 1982 年 1990 年 2000 年 离婚男性人口(万) 312. 86 347. 30 510. 75 离婚女性人口(万) 82. 68 136. 46 304. 45 离婚人口性别比 378 255 168 其中:市离婚人口性别比 镇离婚人口性别比 130 119 92 127 120 县离婚人口性别比 399 382 348 资料来源:根据国务院人口普查办公室、国家统计局人口 统计司编:《中国 1982 年人口普查资料》, 中国统计出版社 1985 年版、《中国 1990 年人口普查资料》1993 年版、国务院人 口普查办公室、国家统计局人口和社会科技统计司编:《中国 2000 年人口普查资料》2002 年版提供的有关数据计算。 中国离异女性尤其是农村离异女性更多、更快地 再婚, 主要源于如下几个原因: 1 、婚姻市场处于男性挤压状态 中国的未婚男性人口远多于女性, 2000 年人口普 查资料显示, 15 岁以上的男性未婚人口达 1082 万, 比 女性多 335. 8 万, 性别比为 145(其中农村更达 164 而 城市仅为 122)。 由于众多男性未婚人口的存在, 离异 女性再婚的选择余地显然大于离异男性, 尤其是农村。 人口普查资料同时显示, 2000 年农村再婚人口性别比 仅为 75, 也就是农村再婚女性远多于男性。 尽管再婚 人口中也有丧偶者, 但多数丧偶女性为老年人, 她们的 再婚概率较小, 城镇女性再婚人口少于男性也在一定 程度上说明这一点(见图 2)。③ 图 2 再婚男女人口的地域分布差异 2 、农村离异女性更易迫于各种压力较快再婚 农村离异女性再婚多于男性还在于她们的生存条 件更差, 而未必是她们的婚姻自由度更高, 这是因为离 婚女性在农村更多地受到来自各方面的压力。 首先是社会舆论压力。 由于离婚在农村更难以为 公众所接受, 故离了婚的女性也更惧怕周围人的闲言 碎语, 她们也越加要使自己的行为纳入“ 从众” 的轨道, 早日结束让他人在背后指戳的独居或单亲生活状态。 况且, 在观念保守的农村, 离婚女子与异性的正常交往 也可能引起种种猜疑、想象甚至中伤, 于是, 她们往往 为了减少非议而匆忙再婚。 其次是家庭压力。 因为父母对女儿的离婚更常持 反对态度, 而农村女性婚后大多从夫居, 离婚后只得回 父母家借宿, 通常会受到已婚兄弟特别是哥嫂或弟媳 等的冷遇, 故娘家并非她们的久留之地, 尽早再择婆家 常是无奈之举。 再次是经济压力。 由于中国农业生产的机械化水 平不高, 劳作主要依赖于体力, 女性的劳动收益大多少 于男性。 而一些离异女性回到娘家后没有了承包土 地, 农村老年妇女更缺乏独立的经济来源(城市老年妇 — 202 — 浙江学刊 2007 年第 1 期 ① ② ③ 根据日本国立社会保障 人口问题研究所编集、发行:《人口统计资料集》1999 年提供的相关数据计算。 瑞典对外文化交流委员会:《瑞典情况资料》, 编号:C FS 82a Ohj(C hinese)。 因普查资料未将再婚人口分为离异后再婚和丧偶后再婚, 故只能作间接说明