社会学研究 2003年第4期 单亲主体的福利:中国的解释模型 徐安琪 张结海 Abstract:Of the traditional economic resources and welfare,focusing on physical and mental health,pressure of parenthood and interpersonal adaptation,through a questionnaire survey of 500 intact families and 440 single parent families,this research found that the overall level of SWB of single parent is significantly lower than that of intact family.Further findings evealed that single parent's level of SWB was much lower not in satisfaction for material life but in parenthood pressure and negative emotions and moods.Analysis of regression model showed that the side (person)applying for a divorce had a higher level of SWB than the side unwilling to divorce or widowed single parent did.As expected,life events (xiagang or unemployment,frustration in career)had a major effect on SWB for both single parent families and intact families.There was a positive correlation between income and SWB level.These single parents who saw frustration as life experience were more likely to have higher level of satisfaction and adjustment.There was negative comelation between social prejudice against single parents and their SWB.In contrast,there was positive comrelation between social support and single parent's SWB.In contract with the findings in eastem countries,there was no significant difference between single fathers and single mothers. 自20世纪70年代末以来,中国的离婚率持续上升,2000年的离婚数已达121万对,占当年平均人 口数的0.96%,”粗离婚率在20年中增长了近3倍。尽管众多的单亲家长将再婚,但全国每年100多万 对夫妻离婚所形成的单亲家庭无疑呈上升趋势(加上因一方丧偶形成的单亲家庭则更多)。单亲家庭的 递增不仅使当事人面临经济和情绪等方面的压力,而且也程度不同地殃及孩子,尤其在离婚、单亲依然 被贴上负面标签的中国。而经济转型期的资源重新分配明显地向年轻人、高学历和高技能者倾斜,承载 亲职重负和社会世俗压力的单亲者往往面临福利水平下降、心理和社会适应困扰加剧而成为弱势群体 或弱势地位更加突现。由于与此相关的问题并未引起国内学术界及有关职能部门的足够重视尤其是 这方面的经验研究基本属于空白,因此,本课题的设立具有重要的理论和实践意义。 一、文献综述 单亲家庭的福利受到多方面因素的影响,既有宏观的、微观的,也有静态的、动态的。从宏观讲有法 律、政策层面的,也有社会文化层面的:微观和个体层面的影响有人际网络、收入和性别等因素。同时从 动态的角度看,主观福利水平由于和适应有着密切的关系,而适应又和时间紧密相连,因此时间也成为 影响单亲主体福利水平的重要因素之一。 (一)文化价值观 大多数社会对单亲家庭持负面态度,将单亲家庭看作是一种非常态的家庭形式(Wattereng& 本研究获上海市哲学社会科学规划课题基金(批准号01BSH008)及上海社会科学院重大课题基金(批准号0IB)的支持. ① 根据民政部计划财务司编缴民政统计历史资料汇》(中国财政经济出版社。988),国家统计局人口统计司等编《中华人民共和 国人口统计资料汇编》(中国财经经济出版社.198)以及国家统计局编《中国统计年鉴》(中国统计出版社.2001)的有关资料计 算。 1-015 China Academie Joural Electroni Publishing House.All rights reserved.htp:/nkinet

单亲主体的福利 :中国的解释模型 * 徐安琪 张结海 Abstract:Of the traditional economic resources and welfare , focusing on physical and mental health , pressure of parenthood and interpersonal adaptation , through a questionnaire survey of 500 intact families and 440 single parent families, this research found that the overall level of SWB of single parent is significantly lower than that of intact family .Further findings revealed that single parent' s level of SWB was much lower not in satisfaction for material life but in parenthood pressure and negative emotions and moods .Analysis of regression model showed that the side (person)applying for a divorce had a higher level of SWB than the side unwilling to divorce or widowed single parent did .As expected , life events (xiagang or unemployment , frustration in career)had a major effect on SWB for both single parent families and intact families .There was a positive correlation between income and SWB level .These single parents who saw frustration as life experience were more likely to have higher level of satisfaction and adjustment .There was negative correlation between social prejudice against single parents and their SWB.In contrast , there was positive correlation between social support and single parent' s SWB .In contract with the findings in eastern countries, there was no significant difference between single fathers and single mothers . * 本研究获上海市哲学社会科学规划课题基金(批准号 01BSH008)及上海社会科学院重大课题基金(批准号 0103)的支持。 ① 根据民政部计划财务司编《民政统计历史资料汇编》(中国财政经济出版社, 1988)、国家统计局人口统计司等编《中华人民共和 国人口统计资料汇编》(中国财经经济出版社, 1988)以及国家统计局编《中国统计年鉴》(中国统计出版社, 2001)的有关资料计 算。 自20 世纪 70 年代末以来, 中国的离婚率持续上升 , 2000 年的离婚数已达 121 万对 ,占当年平均人 口数的0.96 ‰, ①粗离婚率在20 年中增长了近 3 倍。尽管众多的单亲家长将再婚 ,但全国每年100 多万 对夫妻离婚所形成的单亲家庭无疑呈上升趋势(加上因一方丧偶形成的单亲家庭则更多)。单亲家庭的 递增不仅使当事人面临经济和情绪等方面的压力 ,而且也程度不同地殃及孩子, 尤其在离婚、单亲依然 被贴上负面标签的中国。而经济转型期的资源重新分配明显地向年轻人、高学历和高技能者倾斜 ,承载 亲职重负和社会世俗压力的单亲者往往面临福利水平下降、心理和社会适应困扰加剧而成为弱势群体 或弱势地位更加突现 。由于与此相关的问题并未引起国内学术界及有关职能部门的足够重视, 尤其是 这方面的经验研究基本属于空白, 因此 ,本课题的设立具有重要的理论和实践意义。 一 、文献综述 单亲家庭的福利受到多方面因素的影响 ,既有宏观的、微观的,也有静态的 、动态的。从宏观讲有法 律、政策层面的 ,也有社会文化层面的;微观和个体层面的影响有人际网络 、收入和性别等因素 。同时从 动态的角度看, 主观福利水平由于和适应有着密切的关系, 而适应又和时间紧密相连 ,因此,时间也成为 影响单亲主体福利水平的重要因素之一 。 (一)文化价值观 大多数社会对单亲家庭持负面态度 , 将单亲家庭看作是一种非常态的家庭形式(Wattereng & 83 社会学研究 2003 年第 4 期

Reinhardt,.1979,导致社会对单亲家庭有一种偏见,当事人必须忍受来自社会歧视的压力。进一步的研 究表明这种社会偏见对单亲家庭的男女主体的影响是不同的。相关的研究一直认为,女性在成为单亲 家长后,在社会交往中所面临的困惑比男性多(Beman&Tuk,I98l;Kate&Pesach,1985),这是因为社 会上普遍对单亲女性存在负面的刻板印象。此外,在发展新的社会关系方面,男女单亲也存在着很大的 差异,传统的社会规范对两性的双重标准依然存在,男性常常被鼓励再婚及发展新的人际关系,而女性 在因袭规范限制下,重建社会关系和亲密关系比男性更困难(Katez&Pesach,.I985)。在对付压力、处理 问题以及克服悲伤方面也存在着文化差异。 (二)人际网络 汉森等人Hanson et al.,1995)强调人际网络对单亲父母的重要性,这些人际网络包括朋友、亲戚、 以前的配偶以及新的伴侣。普拉特(Prer,195)区分出三种支持:社会融入性、感觉到的社会支持和法 定的社会支持。数据显示离婚后社会交往显著减少,通常朋友们都躲避之以避免“偏祖一方”(Doat, 1995),这影响了离婚者融入社会的程度,同时导致脆弱的和不良的心理状态。相反,如果离婚当事人融 入社会网络,就会较快地适应单身生活。支持网络的好处包括较少悲痛,对子女更负责,更照顾对子女 的发展更有兴趣。 (三)个人特征 有学者对个体的人格特征与单亲的福利和适应进行了研究。他们强调父母的精神、情感和生理健 康,适应、处理问题的能力(如应对离婚、抛弃,未婚生育,失去亲人等问题的能力),以及评估环境和经验 的能力(Gass-Stemas,1995;Hererias,.1995)。 种族也是影响生活质量和单亲家庭福利的重要因素。需要注意的是在考察人种这一变量时要注意 种族和阶层之间的交互作用。非裔美国单亲母亲要比其他种族的单亲母亲更贫穷。斯坦博克 (Steinbock,1995)发现1995年最贫穷的美国家庭就是由一个非裔的单亲母亲和一个18岁以下的子女组 成的。 收入的高低通常与适应成正比(Berman&Tuk,198l;Gowe&Shin,1989)。此外,大部分研究发现 经济地位高,其子女行为表现较好(Ambert,.1982:Grief&Demaris,1990)。除了收入的绝对值之外,收入 的改变也与单亲家庭的福利有关(Kitson,etal.,1989,Pet&Vaughan-Cole.,1986)。有研究报告由单亲 母亲组成的家庭收入通常跌入贫困线之下,而此现象较少发生在男性单亲之中Morgan,189:Wss, 1984)。 有关性别与主观福利水平之间的关系,自美国学者韦茨曼在她的离婚革命》一书中揭示了离婚后 妇女与孩子的生活水平平均下降了73%而丈夫平均提高了42%等事实后,一些研究相继证实女性在 成为单亲后经济状况变坏或陷入贫困线以下的概率明显高于男性(Weitzman,1985;Morgan,1989:Sands &Nu ccio,1989),有学者将女单亲家庭经济条件的恶化归因于社会经济结构对女性的歧视,女性较少有 就业训练的机会,多集中于低职位、低薪金、不稳定的职业,致使其在满足家庭需求和子女教养负担上倍 感艰辛(A rendell,1996)。有研究指出由于女性单亲家长在经济上处于不利地位,加上她们更多地将婚 烟视作生活的重心,因此在婚姻失败后的心理困扰更多且持续时间更久(Wood&Whelan,1989:Kurdek, 1990)。单亲女性除了更多地忍受他人的疑虑或排斥外,还需防备异性的觊觎,她们受到性骚扰、性侵犯 的概率显著高于男性(Katez&Pech,1985:林万亿、吴季芳,1993:林万亿,1992)。 但也有文献表明,由于社会规范鼓励女性表达情绪,而男性则往往过于压抑,也不善于寻求外界支 持,因此,他们的沮丧、寂寞等情绪往往难以排解,离婚后的心理适应难度更大(Bloom&Caldwell,1981: 林万亿、吴季芳,1993):女性主义学者还认为,由于女性在家庭中受压迫,一旦摆脱了不幸婚烟自然会 得到更多的满足和快乐(Wattereng&Reinhardt,1979:Kissman,1991)。还有研究显示,社会支持会降低 单亲女性的心理困扰(Gerstel,1988;Sarason&Levine1983;王孝仙,1992)。 (四)生命周期 4-2015 China Academic Journal Electronic Publishing House.All rights reserved.http:/www.cnki.net

Reinhardt , 1979), 导致社会对单亲家庭有一种偏见, 当事人必须忍受来自社会歧视的压力 。进一步的研 究表明这种社会偏见对单亲家庭的男女主体的影响是不同的。相关的研究一直认为, 女性在成为单亲 家长后,在社会交往中所面临的困惑比男性多(Berman &Turk , 1981 ;Katez &Pesach , 1985),这是因为社 会上普遍对单亲女性存在负面的刻板印象。此外 ,在发展新的社会关系方面,男女单亲也存在着很大的 差异, 传统的社会规范对两性的双重标准依然存在 ,男性常常被鼓励再婚及发展新的人际关系, 而女性 在因袭规范限制下, 重建社会关系和亲密关系比男性更困难(Katez &Pesach , 1985)。在对付压力、处理 问题以及克服悲伤方面也存在着文化差异。 (二)人际网络 汉森等人(Hanson et al ., 1995)强调人际网络对单亲父母的重要性, 这些人际网络包括朋友、亲戚、 以前的配偶以及新的伴侣 。普拉特(Prater, 1995)区分出三种支持:社会融入性 、感觉到的社会支持和法 定的社会支持。数据显示离婚后社会交往显著减少, 通常朋友们都躲避之以避免“偏袒一方”(Donat , 1995),这影响了离婚者融入社会的程度,同时导致脆弱的和不良的心理状态 。相反, 如果离婚当事人融 入社会网络,就会较快地适应单身生活 。支持网络的好处包括较少悲痛,对子女更负责, 更照顾,对子女 的发展更有兴趣 。 (三)个人特征 有学者对个体的人格特征与单亲的福利和适应进行了研究 。他们强调父母的精神 、情感和生理健 康,适应、处理问题的能力(如应对离婚 、抛弃 、未婚生育 、失去亲人等问题的能力),以及评估环境和经验 的能力(Gass-Sternas, 1995 ;Herrerias, 1995)。 种族也是影响生活质量和单亲家庭福利的重要因素。需要注意的是在考察人种这一变量时要注意 种族和阶层之间的交互作用。 非裔美国单亲母亲要比其他种族的单亲母亲更贫穷 。斯坦博克 (Steinbock , 1995)发现 1995 年最贫穷的美国家庭就是由一个非裔的单亲母亲和一个 18 岁以下的子女组 成的 。 收入的高低通常与适应成正比(Berman &Turk , 1981 ;Gove &Shin , 1989)。此外, 大部分研究发现 经济地位高,其子女行为表现较好(Ambert , 1982 ;Grief &Demaris, 1990)。除了收入的绝对值之外 ,收入 的改变也与单亲家庭的福利有关(Kitson , et al., 1989 ;Pett &Vaughan-Cole , 1986)。有研究报告由单亲 母亲组成的家庭收入通常跌入贫困线之下, 而此现象较少发生在男性单亲之中(Morgan , 1989 ;Weiss, 1984)。 有关性别与主观福利水平之间的关系,自美国学者韦茨曼在她的《离婚革命》一书中揭示了离婚后 妇女与孩子的生活水平平均下降了 73 %而丈夫平均提高了 42 %等事实后 ,一些研究相继证实, 女性在 成为单亲后经济状况变坏或陷入贫困线以下的概率明显高于男性(Weitzman , 1985 ;Morgan , 1989 ;Sands &Nuccio , 1989),有学者将女单亲家庭经济条件的恶化归因于社会经济结构对女性的歧视, 女性较少有 就业训练的机会 ,多集中于低职位 、低薪金、不稳定的职业, 致使其在满足家庭需求和子女教养负担上倍 感艰辛(Arendell , 1996)。有研究指出由于女性单亲家长在经济上处于不利地位, 加上她们更多地将婚 姻视作生活的重心, 因此在婚姻失败后的心理困扰更多且持续时间更久(Wood &Whelan , 1989 ;Kurdek , 1990)。单亲女性除了更多地忍受他人的疑虑或排斥外, 还需防备异性的觊觎 ,她们受到性骚扰、性侵犯 的概率显著高于男性(Katez &Pesach , 1985 ;林万亿、吴季芳 , 1993 ;林万亿, 1992)。 但也有文献表明 ,由于社会规范鼓励女性表达情绪 ,而男性则往往过于压抑 ,也不善于寻求外界支 持,因此, 他们的沮丧 、寂寞等情绪往往难以排解 ,离婚后的心理适应难度更大(Bloom &Caldwell , 1981 ; 林万亿、吴季芳 , 1993);女性主义学者还认为 ,由于女性在家庭中受压迫 ,一旦摆脱了不幸婚姻, 自然会 得到更多的满足和快乐(Wattereng &Reinhardt , 1979 ;Kissman , 1991)。还有研究显示, 社会支持会降低 单亲女性的心理困扰(Gerstel , 1988 ;Sarason &Levine , 1983 ;王孝仙, 1992)。 (四)生命周期 84

生命周期通常使用三个指标:单亲家长年龄、子女年龄以及成为单亲至今的时间。首先,单亲家长 年龄与成为单亲的原因之间存在相关联系。布莱克维尔(Blakwell,1981)的研究发现年龄较大的丧偶者 要比年龄小的适应好,因为对于年老者来说死亡是预料之中的事。相反,对离婚来说,年纪越轻适应越 好。但是戈夫和希恩(Gove&Shin,I989)的研究却发现无论是丧偶还是离婚都是年纪轻的适应困难,不 论男女都是年龄大的适应更好,生活满意度更高。 至今时间方面的研究尚不多。多尔蒂等(Doherty et al.,1989)的研究发现,刚离婚的单亲往往产生 较多的适应障碍。但是2到4年内,单亲家庭逐渐抚平情绪,适应性大幅度提高。 国内关于单亲当事人的研究仅有人口学的分析,如通过对不同婚姻状况人口死亡率、平均预期寿命 的比较,得出离婚及丧偶人口的死亡率高于有偶人口,平均预期寿命则低于有偶人口的结论(刘铮, 1994:郝虹生,1995)。关于单亲主体福利状况的定量研究未见有报告。 二、研究设计 (一)研究框架和假设 在研究设计上,我们既借鉴了西方的分析框架及研究原则,更注意到了由于国情不同而带来的差 异,这些差异的存在使得西方的一些研究结论不能直接用来解释中国的现象: 1.单亲家庭的构成不同。欧美国家相当一部分的单亲家庭是由未婚母亲与孩子组成的,如在瑞典, “未婚式”的单亲家庭占单亲家庭总数的60%以上,美国近30%英国25%(Kamerman&Kahn,1988),而 中国单亲家长为未婚母亲的仅是个案。此外,单亲家长的性别构成也不同。如美国统计局1998年人口 普查的数据表明,5/6的单亲家庭户主为女性芬兰统计局2000年统计显示,在所有的单亲家庭中,88% 的户主是女性。据欧盟1996年统计,80%的单亲是女性:在俄罗斯占到94%;即使在日本也高达84% (苗野,1997:王晓峰,2001:日本总务厅统计局,1995)。而国内的多项研究显示,父母离异的孩子与母亲 同居的在50%上下(刘鸿雁,1998:徐安琪等,2001,王世军,2002)。 2.单亲角色的转换不同。许多文化依然规范了“男主外,女主内”的性别角色,离婚后男性的主要角 色并没有改变,女性则需试着在就业市场上生存立足,这并非易事(Calhoun,Keller&iht,I994)。而中 国女性大多在婚后仍连续就业,因此,她们的收入并非仅作为家庭经济的贴补,而与丈夫一样是家庭不 可缺少的赡养者(尤其在城市),家庭变故后因经济实力较强的丈夫的离开而导致生活水平急剧下降的 相对较少。但目前面临的新问题在于经济体制的转型、职业流动的频繁和单位保障制的弱化,使相当一 部分中年父母下岗、待业、失业或非正规就业者递增,而作为家庭惟一劳动力的单亲父母的工作不稳定 乃至无业,势必加剧一部分单亲家庭的困境或弱势。 3.社会对单亲评价不同。在中国,高离婚率一度被视作“资本主义整个社会制度日趋崩溃、社会道 德日趋堕落的情况在家庭关系中的反映”,①单亲家庭更多地被贴上负面标签。因此,长期以来离婚不 仅影响当事人的名誉和前程而且被认为是青少年犯罪的家庭缘由:单亲家庭也常与“失职父母”、“缺陷 教育”和“问题儿童”挂钩。尽管随着时间的推移,社会的宽容度在递增(尤其在上海等现代化大城市), 但潜移默化的文化规范对单亲主体的心理压力和负担往往比西方国家更甚。 4.单亲家庭的亲缘网络不同。家庭本位的中国文化与西方相比,更注重亲属网络的作用。尽管目 前核心家庭己占主导地位,但纵向的亲子关系和横向的兄弟姐妹间的互动依然较频繁。我们的前期研 究表明,相当一部分当事人在离婚后得到父母、兄弟姐妹的援手,有的甚至完全依赖亲属系统的支持,由 此减少了其经济困扰和亲职压力(徐安琪等,2001)。 ①参见陈绍禹150年4月14日在中央人民政府委员会第七次会议上所作的城关于中华人民共和国婚姻法起草经过和起草理由的 报告》。 1994-2015 China Academie Journal Electronie Publishing House.All rights reserved.http://wwnki.net

生命周期通常使用三个指标:单亲家长年龄、子女年龄以及成为单亲至今的时间。首先, 单亲家长 年龄与成为单亲的原因之间存在相关联系。布莱克维尔(Blakwell , 1981)的研究发现年龄较大的丧偶者 要比年龄小的适应好 ,因为对于年老者来说, 死亡是预料之中的事。相反, 对离婚来说,年纪越轻适应越 好。但是戈夫和希恩(Gove &Shin , 1989)的研究却发现无论是丧偶还是离婚都是年纪轻的适应困难,不 论男女都是年龄大的适应更好 ,生活满意度更高。 至今时间方面的研究尚不多。多尔蒂等(Doherty et al ., 1989)的研究发现, 刚离婚的单亲往往产生 较多的适应障碍 。但是 2 到 4 年内,单亲家庭逐渐抚平情绪,适应性大幅度提高。 国内关于单亲当事人的研究仅有人口学的分析,如通过对不同婚姻状况人口死亡率 、平均预期寿命 的比较 ,得出离婚及丧偶人口的死亡率高于有偶人口 , 平均预期寿命则低于有偶人口的结论(刘铮, 1994 ;郝虹生 , 1995)。关于单亲主体福利状况的定量研究未见有报告 。 二 、研究设计 (一)研究框架和假设 在研究设计上, 我们既借鉴了西方的分析框架及研究原则, 更注意到了由于国情不同而带来的差 异,这些差异的存在使得西方的一些研究结论不能直接用来解释中国的现象: 1 .单亲家庭的构成不同 。欧美国家相当一部分的单亲家庭是由未婚母亲与孩子组成的 ,如在瑞典, “未婚式”的单亲家庭占单亲家庭总数的 60 %以上 ,美国近 30 %,英国 25 %(Kamerman &Kahn , 1988),而 中国单亲家长为未婚母亲的仅是个案。此外 ,单亲家长的性别构成也不同 。如美国统计局 1998 年人口 普查的数据表明 , 5/6 的单亲家庭户主为女性, 芬兰统计局 2000 年统计显示,在所有的单亲家庭中, 88 % 的户主是女性。据欧盟1996 年统计, 80 %的单亲是女性;在俄罗斯占到 94 %;即使在日本也高达 84 % (苗野 , 1997 ;王晓峰, 2001 ;日本总务厅统计局 , 1995)。而国内的多项研究显示 ,父母离异的孩子与母亲 同居的在 50 %上下(刘鸿雁 , 1998 ;徐安琪等 , 2001 , 王世军, 2002)。 2 .单亲角色的转换不同 。许多文化依然规范了“男主外, 女主内”的性别角色 ,离婚后男性的主要角 色并没有改变 ,女性则需试着在就业市场上生存立足 ,这并非易事(Calhoun , Keller &Light , 1994)。而中 国女性大多在婚后仍连续就业 ,因此 ,她们的收入并非仅作为家庭经济的贴补 ,而与丈夫一样是家庭不 可缺少的赡养者(尤其在城市),家庭变故后因经济实力较强的丈夫的离开而导致生活水平急剧下降的 相对较少 。但目前面临的新问题在于经济体制的转型 、职业流动的频繁和单位保障制的弱化 ,使相当一 部分中年父母下岗、待业 、失业或非正规就业者递增,而作为家庭惟一劳动力的单亲父 母的工作不稳定 乃至无业 ,势必加剧一部分单亲家庭的困境或弱势 。 3 .社会对单亲评价不同 。在中国 ,高离婚率一度被视作“资本主义整个社会制度日趋崩溃、社会道 德日趋堕落的情况在家庭关系中的反映” , ① 单亲家庭更多地被贴上负面标签 。因此 ,长期以来离婚不 仅影响当事人的名誉和前程, 而且被认为是青少年犯罪的家庭缘由;单亲家庭也常与“失职父母” 、“缺陷 教育”和“问题儿童”挂钩 。尽管随着时间的推移, 社会的宽容度在递增(尤其在上海等现代化大城市), 但潜移默化的文化规范对单亲主体的心理压力和负担往往比西方国家更甚 。 4 .单亲家庭的亲缘网络不同 。家庭本位的中国文化与西方相比, 更注重亲属网络的作用。尽管目 前核心家庭已占主导地位 ,但纵向的亲子关系和横向的兄弟姐妹间的互动依然较频繁 。我们的前期研 究表明,相当一部分当事人在离婚后得到父母 、兄弟姐妹的援手 ,有的甚至完全依赖亲属系统的支持,由 此减少了其经济困扰和亲职压力(徐安琪等, 2001)。 85 ① 参见陈绍禹1950 年4 月14日在中央人民政府委员会第七次会议上所作的《关于中华人民共和国婚姻法起草经过和起草理由的 报告》

因此,本研究在借鉴前人研究成果的同时,根据中国的实际情况提出自己的技术路线和解释模型。 我们注意到以下问题: 1.性别视角不是本研究关注的重点而仅作为控制变量之一,我们除了关注单亲主体中离异与丧偶 者的福利差异外,还关注离异者之间的群体差异。根据我们以往研究的经验,离婚时取主动态度者往往 对原配的评价及自我感受更差,并急于逃离不如意的婚姻,离婚后原先的压力和痛苦会有所消减,福利 水平有所改善的也会更多些。因此,我们除了将单亲家庭与双亲家庭作比较外,还将分别估计单亲身份 获得途径不同者的福利水平及其他人口、经济、社会心理和人文环境影响因素。 2.社会转型期产业结构调整等引起的下岗、待业,投资失败、经营失利等生活事件和压力将作为影 响因素列入分析模型。 3.由于多元化的家庭结构和生活方式在中国尚未获得普遍认同,对离婚及单亲的偏见无疑将对被 访者的福利感受产生负面影响,因此,我们还将社会偏见压力量化为解释变量。 4.除了亲属支持作为影响因素外,子女的品学表现也被纳入模型,因为中国提倡“独生子女”政策, 上海尤其走在前列(己连续9年人口出生率负增长),大多数家庭只生一个孩子,所以,子女的表现在相 当大的程度上左右着父母的福利认知,尤其是把未来的希望和依靠都寄托在惟一亲人一子女身上的 单亲主体更是如此。市场竞争和职业流动使教育、学历变得分外重要,而单亲母子父子相依为命,子女 是否孝顺也将对父母的自我感受起重要作用。这一点正常家庭也是如此(张结海,999),同时,这也是 东西方亲子关系的一个较大的差异。因此,我们把“对子女学习成绩满意度”和“子女是否孝敬父母”作 为影响变量之一。 本研究的解释模型所要检验的是:家庭关系和结构、生活事件和压力、社会支持和偏见、价值判断和 应对态度对被访者福利水平的净影响,而人口特征将作为控制变量纳入模型。在此基础上,我们的理论 假设为: 假设一:单亲主体的主观福利水平低于双亲被访者,但不同单亲结构主体的福利水平存在差异,其 中离婚的主动方往往较快地走出婚变的阴影,而不愿离婚一方的福利感受较差,丧偶者由于配偶的意外 过世,个人的情绪适应和主观福利满意度也相对较低: 假设二:意外生活事件多或经济资源缺乏者的福利水平较低: 假设三:子女品学兼优、有亲属网络支持的单亲父母的主观感受较佳: 假设四:家庭结构发生变化后心态良好即积极应对婚姻挫折、个人自信心较强者有更大的概率自我 感觉良好; 假设五:多元化的宽松的社会人文环境与单亲主体的福利水平呈正相关: 假设六:随着时间的推移,单亲者的身心创伤将日渐痊愈,福利水平会逐步回升,而再婚前景乐观者 的主观福利感受也相对良好: 假设七:由于中国的特殊国情,性别差异将呈现与西方文献描绘有所不同的结果,即单亲女性的福 利水平未必明显低于男性。 (二)研究指标和说明 因变量 本研究的福利概念并非限于传统意义的经济资源,物质福利,而更关注与单亲父母主体的身心感 受、角色压力和社会适应相关的主观福利认知。由于主观福利感受具有复杂、多维的内涵,不应由“总体 满意度”或“幸福感”之类的单项指标简单构成,而是一个由一系列主客观指标有机合成的全面、多元的 评估体系。因此,用以测量研究对象福利水平的是一个多维组合量表。我们选取了18个由研究对象主 观认知的涵盖物质生活满意度、工作成就感、生理和心理感受、角色压力和社会适应多侧面的相关变量, 并采用因素分析法使之简化为多个复合因子(多维侧面),即“职业与收入满意度”、“亚健康症状”、“心理 挫折感”、“亲职压力”和“人际适应”5个分量表(分值越高表示各侧面福利水平越高),各新因子的特征 84-2015 China Academic Journal Electronic Publishing House.All rights reserved.htp:/www.enki.net

因此, 本研究在借鉴前人研究成果的同时 ,根据中国的实际情况提出自己的技术路线和解释模型。 我们注意到以下问题 : 1.性别视角不是本研究关注的重点而仅作为控制变量之一 ,我们除了关注单亲主体中离异与丧偶 者的福利差异外 ,还关注离异者之间的群体差异。根据我们以往研究的经验,离婚时取主动态度者往往 对原配的评价及自我感受更差 ,并急于逃离不如意的婚姻 ,离婚后原先的压力和痛苦会有所消减 ,福利 水平有所改善的也会更多些。因此 ,我们除了将单亲家庭与双亲家庭作比较外 ,还将分别估计单亲身份 获得途径不同者的福利水平及其他人口 、经济 、社会心理和人文环境影响因素。 2.社会转型期产业结构调整等引起的下岗、待业、投资失败 、经营失利等生活事件和压力将作为影 响因素列入分析模型 。 3.由于多元化的家庭结构和生活方式在中国尚未获得普遍认同 ,对离婚及单亲的偏见无疑将对被 访者的福利感受产生负面影响 ,因此,我们还将社会偏见压力量化为解释变量。 4.除了亲属支持作为影响因素外,子女的品学表现也被纳入模型 , 因为中国提倡“独生子女”政策, 上海尤其走在前列(已连续9 年人口出生率负增长),大多数家庭只生一个孩子, 所以, 子女的表现在相 当大的程度上左右着父母的福利认知,尤其是把未来的希望和依靠都寄托在惟一亲人———子女身上的 单亲主体更是如此。市场竞争和职业流动使教育 、学历变得分外重要 ,而单亲母子 父子相依为命, 子女 是否孝顺也将对父 母的自我感受起重要作用。这一点正常家庭也是如此(张结海, 1999),同时, 这也是 东西方亲子关系的一个较大的差异 。因此,我们把“对子女学习成绩满意度”和“子女是否孝敬父 母”作 为影响变量之一 。 本研究的解释模型所要检验的是:家庭关系和结构 、生活事件和压力、社会支持和偏见、价值判断和 应对态度对被访者福利水平的净影响, 而人口特征将作为控制变量纳入模型。在此基础上,我们的理论 假设为: 假设一 :单亲主体的主观福利水平低于双亲被访者 ,但不同单亲结构主体的福利水平存在差异 ,其 中离婚的主动方往往较快地走出婚变的阴影 ,而不愿离婚一方的福利感受较差 ,丧偶者由于配偶的意外 过世 ,个人的情绪适应和主观福利满意度也相对较低; 假设二:意外生活事件多或经济资源缺乏者的福利水平较低 ; 假设三:子女品学兼优、有亲属网络支持的单亲父 母的主观感受较佳 ; 假设四:家庭结构发生变化后心态良好即积极应对婚姻挫折 、个人自信心较强者有更大的概率自我 感觉良好 ; 假设五:多元化的宽松的社会人文环境与单亲主体的福利水平呈正相关; 假设六:随着时间的推移 ,单亲者的身心创伤将日渐痊愈,福利水平会逐步回升 ,而再婚前景乐观者 的主观福利感受也相对良好; 假设七 :由于中国的特殊国情, 性别差异将呈现与西方文献描绘有所不同的结果, 即单亲女性的福 利水平未必明显低于男性 。 (二)研究指标和说明 因变量 本研究的福利概念并非限于传统意义的经济资源 、物质福利, 而更关注与单亲父母主体的身心感 受、角色压力和社会适应相关的主观福利认知 。由于主观福利感受具有复杂、多维的内涵 ,不应由“总体 满意度”或“幸福感”之类的单项指标简单构成 ,而是一个由一系列主客观指标有机合成的全面、多元的 评估体系 。因此 ,用以测量研究对象福利水平的是一个多维组合量表 。我们选取了 18 个由研究对象主 观认知的涵盖物质生活满意度 、工作成就感、生理和心理感受、角色压力和社会适应多侧面的相关变量, 并采用因素分析法使之简化为多个复合因子(多维侧面),即“职业与收入满意度” 、“亚健康症状” 、“心理 挫折感” 、“亲职压力”和“人际适应”5 个分量表(分值越高表示各侧面福利水平越高), 各新因子的特征 86

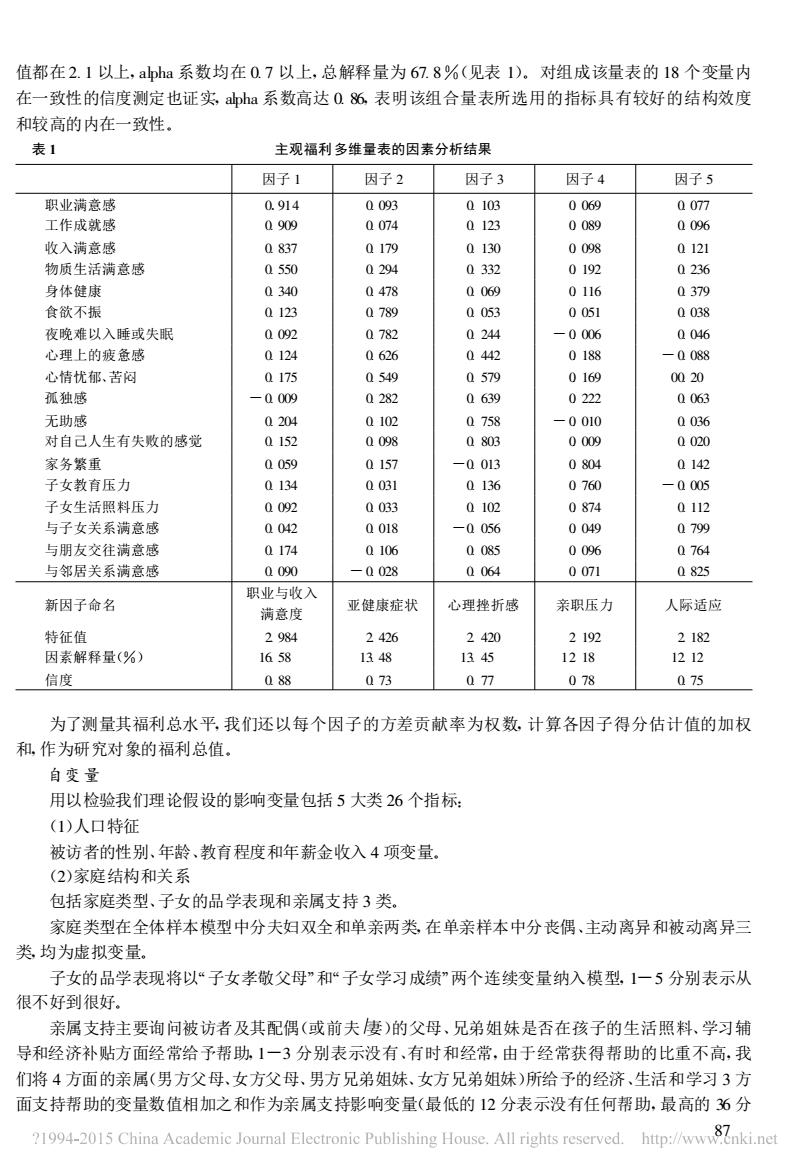

值都在2.1以上,apa系数均在0.7以上,总解释量为67.8%(见表1)。对组成该量表的18个变量内 在一致性的信度测定也证实,apa系数高达086,表明该组合量表所选用的指标具有较好的结构效度 和较高的内在一致性。 表1 主观福利多维量表的因素分析结果 因子1 因子2 因子3 因子4 因子5 职业满意感 0.914 0093 0103 0069 0077 工作成就感 0909 0074 0123 0089 0096 收入满意感 0837 0179 0130 0098 0121 物质生活满意感 0550 0294 0332 0192 0236 身体健康 0340 0478 0069 0116 0379 食欲不振 0123 0789 0053 0051 0038 夜晚难以入睡或失眠 0092 0782 0244 -0006 0046 心理上的疲惫感 0124 0626 0442 0188 -0088 心情忧郁、苦闷 0175 0549 0579 0169 0020 孤独感 -0009 0282 0639 0222 0063 无助感 0204 0102 0758 -0010 0036 对自己人生有失败的感觉 0152 0098 0803 0009 0020 家务繁重 0059 0157 -0013 0804 0142 子女教育压力 0134 0031 0136 0760 -0005 子女生活照料压力 0092 0033 0102 0874 0112 与子女关系满意感 0042 0018 -0056 0049 0799 与朋友交往满意感 0174 0106 0085 0096 0764 与邻居关系满意感 0090 -0028 0064 0071 0825 职业与收入 新因子命名 满意度 亚健康症状 心理挫折感 亲职压力 人际适应 特征值 2984 2426 2420 2192 2182 因素解释量(%) 1658 1348 1345 1218 1212 信度 088 073 077 078 075 为了测量其福利总水平,我们还以每个因子的方差贡献率为权数,计算各因子得分估计值的加权 和,作为研究对象的福利总值。 自变量 用以检验我们理论假设的影响变量包括5大类26个指标: (1)人口特征 被访者的性别、年龄、教育程度和年薪金收入4项变量。 (2)家庭结构和关系 包括家庭类型、子女的品学表现和亲属支持3类。 家庭类型在全体样本模型中分夫妇双全和单亲两类,在单亲样本中分丧偶、主动离异和被动离异三 类均为虚拟变量。 子女的品学表现将以“子女孝敬父母”和“子女学习成绩”两个连续变量纳入模型,1一5分别表示从 很不好到很好。 亲属支持主要询问被访者及其配偶(或前夫悽)的父母、兄弟姐妹是否在孩子的生活照料、学习辅 导和经济补贴方面经常给予帮助1一3分别表示没有、有时和经常,由于经常获得帮助的比重不高,我 们将4方面的亲属(男方父母、女方父母、男方兄弟姐妹、女方兄弟姐妹)所给予的经济、生活和学习3方 面支持帮助的变量数值相加之和作为亲属支持影响变量(最低的12分表示没有任何帮助,最高的36分 14-2015 China Academic oural Electroni Publishing House.All rights reserved.hutp:nkiet

值都在2.1 以上 , alpha 系数均在 0.7 以上 ,总解释量为 67.8 %(见表 1)。对组成该量表的 18 个变量内 在一致性的信度测定也证实, alpha 系数高达 0.86 , 表明该组合量表所选用的指标具有较好的结构效度 和较高的内在一致性 。 表 1 主观福利多维量表的因素分析结果 因子 1 因子 2 因子 3 因子 4 因子 5 职业满意感 0.914 0.093 0.103 0.069 0.077 工作成就感 0.909 0.074 0.123 0.089 0.096 收入满意感 0.837 0.179 0.130 0.098 0.121 物质生活满意感 0.550 0.294 0.332 0.192 0.236 身体健康 0.340 0.478 0.069 0.116 0.379 食欲不振 0.123 0.789 0.053 0.051 0.038 夜晚难以入睡或失眠 0.092 0.782 0.244 -0.006 0.046 心理上的疲惫感 0.124 0.626 0.442 0.188 -0.088 心情忧郁、苦闷 0.175 0.549 0.579 0.169 00.20 孤独感 -0.009 0.282 0.639 0.222 0.063 无助感 0.204 0.102 0.758 -0.010 0.036 对自己人生有失败的感觉 0.152 0.098 0.803 0.009 0.020 家务繁重 0.059 0.157 -0.013 0.804 0.142 子女教育压力 0.134 0.031 0.136 0.760 -0.005 子女生活照料压力 0.092 0.033 0.102 0.874 0.112 与子女关系满意感 0.042 0.018 -0.056 0.049 0.799 与朋友交往满意感 0.174 0.106 0.085 0.096 0.764 与邻居关系满意感 0.090 -0.028 0.064 0.071 0.825 新因子命名 职业与收入 满意度 亚健康症状 心理挫折感 亲职压力 人际适应 特征值 2.984 2.426 2.420 2.192 2.182 因素解释量(%) 16.58 13.48 13.45 12.18 12.12 信度 0.88 0.73 0.77 0.78 0.75 为了测量其福利总水平,我们还以每个因子的方差贡献率为权数, 计算各因子得分估计值的加权 和,作为研究对象的福利总值 。 自变量 用以检验我们理论假设的影响变量包括 5 大类 26 个指标: (1)人口特征 被访者的性别、年龄 、教育程度和年薪金收入 4 项变量。 (2)家庭结构和关系 包括家庭类型、子女的品学表现和亲属支持 3 类。 家庭类型在全体样本模型中分夫妇双全和单亲两类,在单亲样本中分丧偶 、主动离异和被动离异三 类,均为虚拟变量。 子女的品学表现将以“子女孝敬父母”和“子女学习成绩”两个连续变量纳入模型, 1 -5 分别表示从 很不好到很好。 亲属支持主要询问被访者及其配偶(或前夫 妻)的父母 、兄弟姐妹是否在孩子的生活照料、学习辅 导和经济补贴方面经常给予帮助, 1 -3 分别表示没有 、有时和经常 ,由于经常获得帮助的比重不高 ,我 们将 4 方面的亲属(男方父母、女方父母、男方兄弟姐妹、女方兄弟姐妹)所给予的经济 、生活和学习 3 方 面支持帮助的变量数值相加之和作为亲属支持影响变量(最低的 12 分表示没有任何帮助 ,最高的 36 分 87