化研究方法。 评价依据:课堂笔记、提问、传播学调查报告的设计、 实施和修正及考试。 半业要求6: 教学目标:培养学生正确使用文献数据库并达成准确检 62:具备文献检索的能力 索文献的能力。 6.2.1:熟练使用文献数据库 达成途径:通过对传播学研究的基本观点和方法、传播 学会学方法论的主要原则、人类传播研究的准备、定性 研究的具体方法、定量研究的具体方法的系统讲授,并 以马克思主义经典作家与社会调查、中国共产党的社会 调查、中国传播学者的社会调查及西方社会调查与社会 学方法评析,训练学生正确认识数据库并规范得当、目 的清晰的在数据库中检索文献。 评价依据:课堂笔记、提问、传播学调查报告的设计、 实施和修正及考试。 毕业要求6: 教学目标:培养学生的论文写作方法、规范、技能和技 6.3:具备论文写作能力 巧 6.3.1:掌握本科学术论文写作的 达成途径:通过对传播学定性研究中收集资料方法中的 方法、规范、技能和技巧 访谈法、观察法、文献法的讲授,对传播学定性研究分 析资料方法中的定性描述法、定性解释法的讲授,对传 播学定量研究收集资料方法中的问卷法、实验法,对传 播学研究定量研究分析资料方法中的定量描述方法、定 量解释研究和计算机统计软件在社会学研究中的应用, 训练学生学术论文写作的方法、规范、技能和技巧。 评价依据:课堂笔记、提问、传播学调查报告的设计 实施和修正及考试。 四、课程内容 教学内容 作业要求 第一章:网络文化:我国文化建设的重要组成部分 自学内容:网络社会的来临 1网络文化的概念、分类、基本特征 课堂作业: 2关于网络文化认知的几大派别 本章节不安排课堂作业 知识点: 课外作业:(任选其一) 1.网络文化的概念: 1媒介文化与网络文化的区别联 2.网络文化的分类: 系各是什么? 3.网络文化的基本特征; 2.网路社会与网络文化的关系是 4.网络文化的演变 什么? 3用筒短文字归纳本章节内容 第二章:网络文化的观念变迁 自学内容:媒介的进化之路 1媒介的竞合 课堂作业: 2媒介的整合 媒介融合的历程 3煤介的融合 课外作业: 知识点: 技术决定论的主要观点有哪 1网络文化的变迁; 些? 2.从网络文化的变迁总结媒介发展规律 3

3 化研究方法。 评价依据:课堂笔记、提问、传播学调查报告的设计、 实施和修正及考试。 毕业要求 6: 6.2:具备文献检索的能力 6.2.1:熟练使用文献数据库 教学目标:培养学生正确使用文献数据库并达成准确检 索文献的能力。 达成途径:通过对传播学研究的基本观点和方法、传播 学会学方法论的主要原则、人类传播研究的准备、定性 研究的具体方法、定量研究的具体方法的系统讲授,并 以马克思主义经典作家与社会调查、中国共产党的社会 调查、中国传播学者的社会调查及西方社会调查与社会 学方法评析,训练学生正确认识数据库并规范得当、目 的清晰的在数据库中检索文献。 评价依据:课堂笔记、提问、传播学调查报告的设计、 实施和修正及考试。 毕业要求 6: 6.3:具备论文写作能力 6.3.1:掌握本科学术论文写作的 方法、规范、技能和技巧 教学目标:培养学生的论文写作方法、规范、技能和技 巧 达成途径:通过对传播学定性研究中收集资料方法中的 访谈法、观察法、文献法的讲授,对传播学定性研究分 析资料方法中的定性描述法、定性解释法的讲授,对传 播学定量研究收集资料方法中的问卷法、实验法,对传 播学研究定量研究分析资料方法中的定量描述方法、定 量解释研究和计算机统计软件在社会学研究中的应用, 训练学生学术论文写作的方法、规范、技能和技巧。 评价依据:课堂笔记、提问、传播学调查报告的设计、 实施和修正及考试。 四、课程内容 教学内容 作业要求 第一章:网络文化:我国文化建设的重要组成部分 1 网络文化的概念、分类、基本特征 2 关于网络文化认知的几大派别 知识点: 1. 网络文化的概念; 2. 网络文化的分类; 3. 网络文化的基本特征; 4. 网络文化的演变 自学内容:网络社会的来临 课堂作业: 本章节不安排课堂作业 课外作业:(任选其一) 1.媒介文化与网络文化的区别联 系各是什么? 2.网路社会与网络文化的关系是 什么? 3.用简短文字归纳本章节内容 第二章:网络文化的观念变迁 1 媒介的竞合 2 媒介的整合 3 媒介的融合 知识点: 1.网络文化的变迁; 2.从网络文化的变迁总结媒介发展规律 自学内容:媒介的进化之路 课堂作业: 媒介融合的历程 课外作业: 技 术 决 定 论 的 主 要 观 点 有 哪 些?

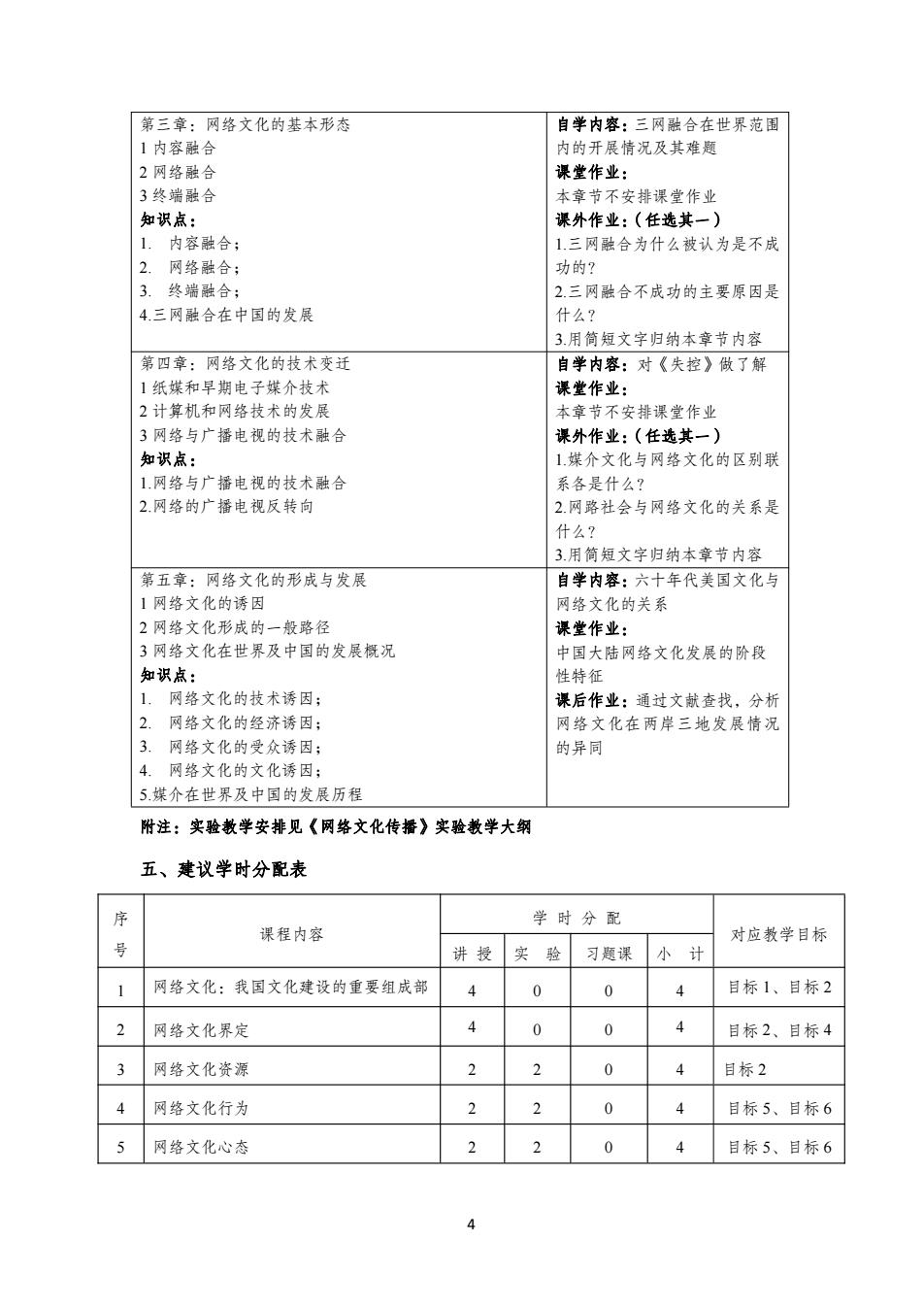

第三章:网络文化的基本形态 自学内容:三网融合在世界范围 1内容融合 内的开展情况及其难题 2网络融合 课堂作业: 3终端融合 本章节不安排课堂作业 知识点: 课外作业:(任选其一) 1.内容融合; 1.三网融合为什么被认为是不成 2.网络融合; 功的? 3.终端融合; 2.三网融合不成功的主要原因是 4.三网融合在中国的发展 什么? 3.用筒短文字归纳本章节内容 第四章:网络文化的技术变迁 自学内容:对《失控》做了解 1纸媒和早期电子媒介技术 课堂作业: 2计算机和网络技术的发展 本章节不安排课堂作业 3网络与广播电视的技术融合 谋外作业:(任选其一) 知识点: 1媒介文化与网络文化的区别联 1网络与广播电视的技术融合 系各是什么? 2.网络的广播电视反转向 2.网路社会与网络文化的关系是 什么? 3.用简短文字归纳本章节内容 第五章:网络文化的形成与发展 自学内容:六十年代美国文化与 1网络文化的诱因 网络文化的关系 2网络文化形成的一般路径 谋堂作业: 3网络文化在世界及中国的发展概况 中国大陆网络文化发展的阶段 知识点: 性特征 1.网络文化的技术诱因; 课后作业:通过文献查找,分析 2.网络文化的经济诱因: 网络文化在两岸三地发展情况 3.网络文化的受众诱因; 的异同 4.网络文化的文化诱因; 5媒介在世界及中国的发展历程 附注:实验教学安排见《网络文化传播》实验教学大纲 五、建议学时分配表 序 学时分配 课程内容 对应教学目标 号 讲授 实验 习题课 小计 1 网络文化:我国文化建设的重要组成部 4 0 0 4 目标1、目标2 2 网络文化界定 4 0 0 4 目标2、目标4 网络文化资源 2 0 4 目标2 网络文化行为 2 2 0 4 目标5、目标6 网络文化心态 2 2 0 目标5、目标6

4 第三章:网络文化的基本形态 1 内容融合 2 网络融合 3 终端融合 知识点: 1. 内容融合; 2. 网络融合; 3. 终端融合; 4.三网融合在中国的发展 自学内容:三网融合在世界范围 内的开展情况及其难题 课堂作业: 本章节不安排课堂作业 课外作业:(任选其一) 1.三网融合为什么被认为是不成 功的? 2.三网融合不成功的主要原因是 什么? 3.用简短文字归纳本章节内容 第四章:网络文化的技术变迁 1 纸媒和早期电子媒介技术 2 计算机和网络技术的发展 3 网络与广播电视的技术融合 知识点: 1.网络与广播电视的技术融合 2.网络的广播电视反转向 自学内容:对《失控》做了解 课堂作业: 本章节不安排课堂作业 课外作业:(任选其一) 1.媒介文化与网络文化的区别联 系各是什么? 2.网路社会与网络文化的关系是 什么? 3.用简短文字归纳本章节内容 第五章:网络文化的形成与发展 1 网络文化的诱因 2 网络文化形成的一般路径 3 网络文化在世界及中国的发展概况 知识点: 1. 网络文化的技术诱因; 2. 网络文化的经济诱因; 3. 网络文化的受众诱因; 4. 网络文化的文化诱因; 5.媒介在世界及中国的发展历程 自学内容:六十年代美国文化与 网络文化的关系 课堂作业: 中国大陆网络文化发展的阶段 性特征 课后作业:通过文献查找,分析 网络文化在两岸三地发展情况 的异同 附注:实验教学安排见《网络文化传播》实验教学大纲 五、建议学时分配表 序 号 课程内容 学 时 分 配 对应教学目标 讲 授 实 验 习题课 小 计 1 网络文化:我国文化建设的重要组成部 分 4 0 0 4 目标 1、目标 2 2 网络文化界定 4 0 0 4 目标 2、目标 4 3 网络文化资源 2 2 0 4 目标 2 4 网络文化行为 2 2 0 4 目标 5、目标 6 5 网络文化心态 2 2 0 4 目标 5、目标 6

6 网络文化制度 2 0 0 2 目标3、目标4 网络文化传播 2 0 目标5、目标6 网络文化形态 0 6 目标5、目标6 9 网络文化中的亚文化 4 0 6 目标7 10 网络文化批判与管理 2 2 0 4 目标7 11 网络文化建设与发展 2 0 6 目标3 合计 32 16 48 六、教学方法 网络文化传播的教学方法主要以讲授为主,穿插讨论教学和问答教学,具体内容包括: 1网络文化传播这门课程是对网络文化传播现象的总结、抽象和概括,虽然涉及的现象是具象、 形象的,但其总结概括理论性比较强,内容复杂,因此在教学过程以讲授为主,穿插讨论教学 和问答教学。各方法全程教学预计比重为:讲授占百分之六十、讨论教学占百分之三十五以及 问答教学占百分之五。 2教学手段上以使用课件,辅以电教手段如多媒体、电教片等辅助教学,以增强教学的生动性、 直观性,调动学生的学习情绪,使学生易于接受。 3讲授注重对基本概念、基本原理、基本方法的讲解。 4.一部分讨论教学会穿插在讲授课程中,提供典型案例组织学生开展讨论,以加深学生的理解。 大型、典型、具有实效性案例的讨论原则上以3次及以上为基准,对学生进行合理分组,注意 调动学生参与的积极性。在讨论时,给学生以充分自主,不对与错的直接评价,而是引导学生 运用知识分析问题。讨论结束时教师做总结。 5.另一部分讨论教学则通过以小组为单位的学生对某一特定选题的调研,用小组讲解汇报的方 式进行。将接近2个学时的课堂交由学生组织,引导学生的对问题的深入分析和思辩能力,在 一定程度上潜意识的培养学生的团队精神和对项目流程的控制能力。 6问答教学分成两部分,分别安排在整个教学计划的开始和结尾。 7安排在课程初期的问答教学目的为了解学生对该门课程的认识及重点需求,引导学生的学习 自主性,启发学生对新命题的思维自由度,同时也帮助教师了解学生的基础知识积累情况,并 及时修正教学学时的分配。安排在课程末期的问答教学主导思想为培养学生解决随机新问题的 能力,并着重于培养学生的发散思维,同时也为教师累积对自身教育方法修正的素材。 七、课程考核内容及方式 1考核方式:考试 2.考核形式:平时考核、期末考核 5

5 6 网络文化制度 2 0 0 2 目标 3、目标 4 7 网络文化传播 2 2 0 4 目标 5、目标 6 8 网络文化形态 4 2 0 6 目标 5、目标 6 9 网络文化中的亚文化 4 2 0 6 目标 7 10 网络文化批判与管理 2 2 0 4 目标 7 11 网络文化建设与发展 4 2 0 6 目标 3 合 计 32 16 48 六、教学方法 网络文化传播的教学方法主要以讲授为主,穿插讨论教学和问答教学,具体内容包括: 1.网络文化传播这门课程是对网络文化传播现象的总结、抽象和概括,虽然涉及的现象是具象、 形象的,但其总结概括理论性比较强,内容复杂,因此在教学过程以讲授为主,穿插讨论教学 和问答教学。各方法全程教学预计比重为:讲授占百分之六十、讨论教学占百分之三十五以及 问答教学占百分之五。 2.教学手段上以使用课件,辅以电教手段如多媒体、电教片等辅助教学,以增强教学的生动性、 直观性,调动学生的学习情绪,使学生易于接受。 3.讲授注重对基本概念、基本原理、基本方法的讲解。 4.一部分讨论教学会穿插在讲授课程中,提供典型案例组织学生开展讨论,以加深学生的理解。 大型、典型、具有实效性案例的讨论原则上以 3 次及以上为基准,对学生进行合理分组,注意 调动学生参与的积极性。在讨论时,给学生以充分自主,不对与错的直接评价,而是引导学生 运用知识分析问题。讨论结束时教师做总结。 5.另一部分讨论教学则通过以小组为单位的学生对某一特定选题的调研,用小组讲解汇报的方 式进行。将接近 2 个学时的课堂交由学生组织,引导学生的对问题的深入分析和思辩能力,在 一定程度上潜意识的培养学生的团队精神和对项目流程的控制能力。 6.问答教学分成两部分,分别安排在整个教学计划的开始和结尾。 7.安排在课程初期的问答教学目的为了解学生对该门课程的认识及重点需求,引导学生的学习 自主性,启发学生对新命题的思维自由度,同时也帮助教师了解学生的基础知识积累情况,并 及时修正教学学时的分配。安排在课程末期的问答教学主导思想为培养学生解决随机新问题的 能力,并着重于培养学生的发散思维,同时也为教师累积对自身教育方法修正的素材。 七、课程考核内容及方式 1.考核方式 :考试 2.考核形式 :平时考核、期末考核

3成绩评定:采用百分制,按以下2项考核指标进行实验成绩综合评定: 平时考核成绩:占课程总成绩的40%:(其中考勤占20%,随堂作业20%) 期末考核成绩:占课程总成绩的60%; 八、推荐教材和教学参考书 教材:《网络文化通论》,李文明,吕福玉,学习出版社,2012年 参考书:吴伯凡《孤独的狂欢一数字时代的交往》,中国人民大学出版社,1998年 撰写人:李立 审核人: 0色在 必8 溪的十峰州的 编分领字(艦☆梯寄 文学与新间传播学院 2018年7月1日 6

6 3.成绩评定 :采用百分制,按以下 2 项考核指标进行实验成绩综合评定: 平时考核成绩:占课程总成绩的 40%;(其中考勤占 20%,随堂作业 20%) 期末考核成绩:占课程总成绩的 60%; ............................................................... 八、推荐教材和教学参考书 教 材:《网络文化通论》, 李文明,吕福玉, 学习出版社,2012 年 参考书:吴伯凡《孤独的狂欢——数字时代的交往》,中国人民大学出版社,1998 年 撰写人:李立 审核人:

《数字媒体技术》课程教学大纲 一、课程概况 课程代码:06424022 课程名称:数字媒体技术 课程学分:4 课程学时:64(理论学时:32;实验学时:32) 课程性质:学科必修课 开课部门:文学与新闻传播学院 建议修读学期:1 建议先修课程:《计算机基础B》 适用专业(方向):网络与新媒体 二、课程地位、作用与任务 《数字媒体技术(2)》是网络与新媒体专业的专业导学课程,主要帮助学生了解专业的发展 需要建立专业的基本认识。本课程教学重点的主要内容包括煤体与传播学、声音处理、图形图 形处理、视频处理、动画制作等基础知识。通过数字媒体相关软件的学习,培养学生的学习兴 趣和动手能力,为后期专业课程学习打下基本。 三、课程目标 (一)教学目标 《数字媒体技术(2)》具体要求达到的特定教学目标包括: 1教学目标1.掌握媒体以及媒体技术在传播学中的地位和作用。(指标点1.2) 2.教学目标2.掌握数字媒体信息的获取方法以及纸质文档的数字化方法。(指标点2.1) 3教学目标3.掌握数字媒体系统的组成,并能掌握各种数字媒体硬件设备以及软件操作方法, 培养学生的动手能力。(指标点22) 4.救学目标4.掌握网络与新媒体环境下的音频生产技能、技巧。(指标点3.4) 5.救学目标5.掌握网络与新媒体环境下的图像生产技能、技巧。(指标点3.2) 6.教学目标6.掌握网络与新媒体环境下的视频生产技能、技巧。(指标点3.3) (二)本课程支撑的毕业要求 1.本课程支撑的毕业要求:(毕业要求1、2、3。) 2.本课程支撑的指标点: 指标点1.2、2.1、2.2、2.5、3.3、3.4,后面对指标点进行具体说明,示例如下: (1)指标点12:掌握传播学基础理论以及数字媒体传播模式 7

7 《数字媒体技术》课程教学大纲 一、课程概况 课程代码:06424022 课程名称:数字媒体技术 课程学分:4 课程学时:64(理论学时:32;实验学时:32) 课程性质:学科必修课 开课部门:文学与新闻传播学院 建议修读学期:1 建议先修课程:《计算机基础 B》 适用专业(方向):网络与新媒体 二、课程地位、作用与任务 《数字媒体技术(2)》是网络与新媒体专业的专业导学课程,主要帮助学生了解专业的发展 需要建立专业的基本认识。本课程教学重点的主要内容包括媒体与传播学、声音处理、图形图 形处理、视频处理、动画制作等基础知识。通过数字媒体相关软件的学习,培养学生的学习兴 趣和动手能力,为后期专业课程学习打下基本。 三、课程目标 (一)教学目标 《数字媒体技术(2)》具体要求达到的特定教学目标包括: 1.教学目标 1. 掌握媒体以及媒体技术在传播学中的地位和作用。(指标点 1.2) 2.教学目标 2. 掌握数字媒体信息的获取方法以及纸质文档的数字化方法。(指标点 2.1) 3.教学目标 3. 掌握数字媒体系统的组成,并能掌握各种数字媒体硬件设备以及软件操作方法, 培养学生的动手能力。(指标点 2.2) 4.教学目标 4. 掌握网络与新媒体环境下的音频生产技能、技巧。(指标点 3.4) 5.教学目标 5. 掌握网络与新媒体环境下的图像生产技能、技巧。(指标点 3.2) 6.教学目标 6. 掌握网络与新媒体环境下的视频生产技能、技巧。(指标点 3.3) (二)本课程支撑的毕业要求 1. 本课程支撑的毕业要求:(毕业要求 1、2、3。) 2. 本课程支撑的指标点: 指标点 1.2、2.1、2.2、2.5、3.3、3.4,后面对指标点进行具体说明,示例如下: (1)指标点 1.2:掌握传播学基础理论以及数字媒体传播模式