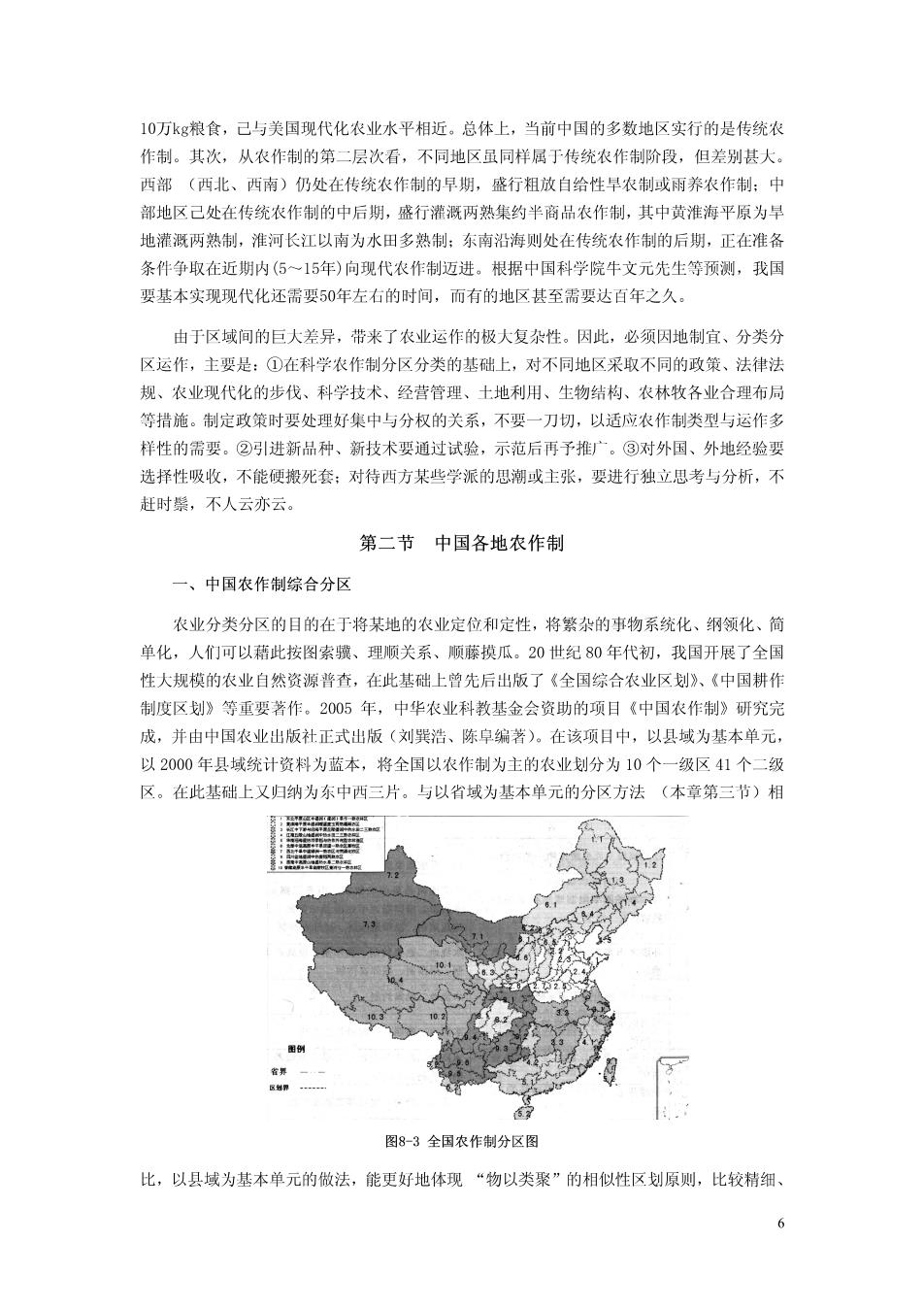

10万kg粮食,己与美国现代化农业水平相近。总体上,当前中国的多数地区实行的是传统农 作制。其次,从农作制的第二层次看,不同地区虽同样属于传统农作制阶段,但差别甚大。 西部(西北、西南)仍处在传统农作制的早期,盛行粗放自给性旱农制或雨养农作制:中 部地区己处在传统农作制的中后期,盛行灌溉两熟集约半商品农作制,其中黄淮海平原为旱 地灌溉两熟制,淮河长江以南为水田多熟制:东南沿海则处在传统农作制的后期,正在准备 条件争取在近期内(5一15年)向现代农作制迈进。根据中国科学院牛文元先生等预测,我国 要基本实现现代化还需要50年左右的时间,而有的地区甚至需要达百年之久。 由于区域间的巨大差异,带来了农业运作的极大复杂性。因此,必须因地制宜、分类分 区运作,主要是:①在科学农作制分区分类的基础上,对不同地区采取不同的政策、法律法 规、农业现代化的步伐、科学技术、经营管理、土地利用、生物结构、农林牧各业合理布局 等措施。制定政策时要处理好集中与分权的关系,不要一刀切,以适应农作制类型与运作多 样性的需要。②引进新品种、新技术要通过试验,示范后再予推广。③对外国、外地经验要 选择性吸收,不能硬搬死套;对待西方某些学派的思潮或主张,要进行独立思考与分析,不 赶时鬃,不人云亦云。 第二节中国各地农作制 一、中国农作制综合分区 农业分类分区的目的在于将某地的农业定位和定性,将繁杂的事物系统化、纲领化、简 单化,人们可以藉此按图索骥、理顺关系、顺藤摸瓜。20世纪80年代初,我国开展了全国 性大规模的农业自然资源普查,在此基础上曾先后出版了《全国综合农业区划》、《中国耕作 制度区划》等重要著作。2005年,中华农业科教基金会资助的项目《中国农作制》研究完 成,并由中国农业出版社正式出版(刘巽浩、陈阜编著)。在该项目中,以县域为基本单元, 以2000年县域统计资料为蓝本,将全国以农作制为主的农业划分为10个一级区41个二级 区。在此基础上又归纳为东中西三片。与以省域为基本单元的分区方法(本章第三节)相 省界 区刻 图8-3全国农作制分区图 比,以县域为基本单元的做法,能更好地体现“物以类聚”的相似性区划原则,比较精细、 6

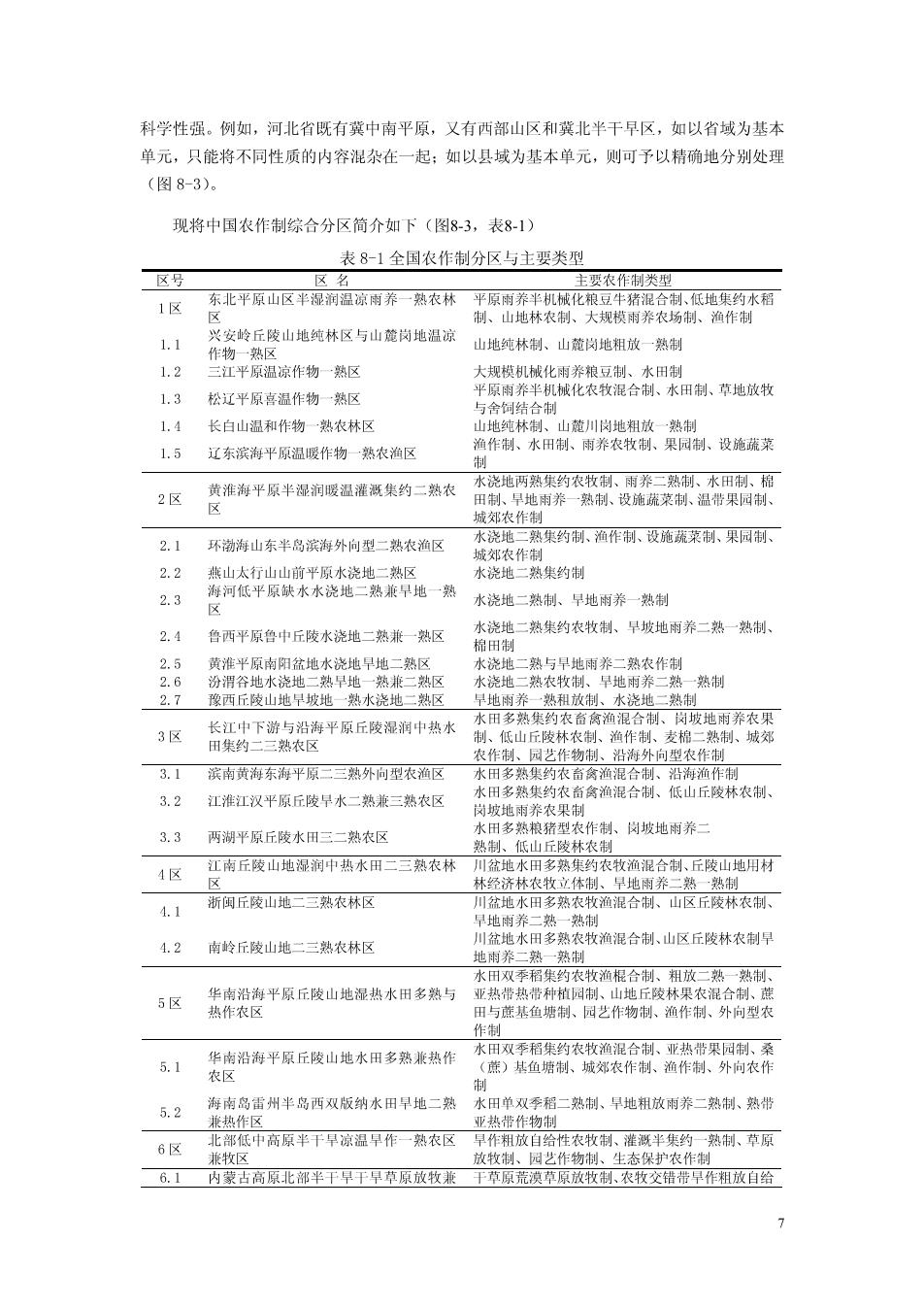

科学性强。例如,河北省既有冀中南平原,又有西部山区和冀北半干早区,如以省域为基本 单元,只能将不同性质的内容混杂在一起;如以县域为基本单元,则可予以精确地分别处理 (图8-3)。 现将中国农作制综合分区简介如下(图8-3,表8-1) 表8-1全国农作制分区与主要类型 区号 区名 主要农作制类型 1区 东北平原山区半湿润温凉雨养一熟农林平原雨养半机械化粮豆牛猪混合制、低地集约水稻 区 制、山地林农制、大规模雨养农场制、渔作制 兴安岭丘陵山地纯林区与山麓岗地温凉 1.1 山地纯林制、山麓岗地粗放一熟制 作物一熟区 1.2 三江平原温凉作物一·熟区 大规模机械化雨养粮豆制、水田制 1.3 松辽平原喜温作物一熟区 平原雨养半机械化农牧混合制、水田制、草地放牧 与舍饲结合制 1.4 长白山温和作物熟农林区 山地纯林制、山麓川岗地粗放一熟制 1.5 辽东滨海平原温暖作物一·熟农渔区 渔作制、水田制、雨养农牧制、果园制、设施蔬菜 制 2区 黄淮海平原半湿润暖温灌溉集约二熟农 水浇地两熟集约农牧制、雨养二熟制、水田制、棉 田制、旱地雨养一熟制、设施蔬菜制、温带果园制、 区 城郊农作制 水浇地二熟集约制、渔作制、设施蔬菜制、果园制、 2.1 环渤海山东半岛滨海外向型二熟农渔区 城郊农作制 2.2 燕山太行山山前平原水浇地二熟区 水浇地二熟集约制 海河低平原缺水水浇地二熟兼旱地一熟 2.3 区 水浇地二熟制、早地雨养一熟制 2.4 鲁西平原鲁中丘陵水浇地二熟兼一熟区 水浇地二熟集约农牧制、早坡地雨养二熟一熟制、 棉田制 2.5 黄淮平原南阳盆地水浇地早地二熟区 水浇地二熟与早地雨养二熟农作制 2.6 汾渭谷地水浇地二熟早地一熟兼二熟区 水浇地二熟农牧制、早地雨养二熟一熟制 2.7 豫西丘陵山地早坡地一熟水浇地二熟区 早地雨养一熟租放制、水浇地二熟制 长江中下游与沿海平原丘陵湿润中热水 水田多熟集约农畜禽渔混合制、岗坡地雨养农果 3区 制、低山丘陵林农制、渔作制、麦棉二熟制、城郊 田集约二三熟农区 农作制、园艺作物制、沿海外向型农作制 3.1 滨南黄海东海平原二三熟外向型农渔区 水田多熟集约农畜禽渔混合制、沿海渔作制 3.2 江淮江汉平原丘陵早水二熟兼三熟农区 水田多熟集约农畜禽渔混合制、低山丘陵林农制、 岗坡地雨养农果制 3.3 两湖平原丘陵水田三二熟农区 水田多熟粮猪型农作制、岗坡地雨养二 熟制、低山丘陵林农制 江南丘陵山地湿润中热水田二三熟农林 川盆地水田多熟集约农牧渔混合制、丘陵山地用材 4区 区 林经济林农牧立体制、旱地雨养二熟一·熟制 浙闽丘陵山地二三熟农林区 川盆地水田多熟农牧渔混合制、山区丘陵林农制、 4.1 早地雨养二熟一熟制 川盆地水田多熟农牧渔混合制、山区丘陵林农制早 4.2 南岭丘陵山地二三熟农林区 地雨养二熟一熟制 水田双季稻集约农牧渔棍合制、粗放二熟一熟制、 5区 华南沿海平原丘陵山地湿热水田多熟与 亚热带热带种植园制、山地丘陵林果农混合制、蔗 热作农区 田与蔗基鱼塘制、园艺作物制、渔作制、外向型农 作制 华南沿海平原丘陵山地水田多熟兼热作 水田双季稻集约农牧渔混合制、亚热带果园制、桑 5.1 农区 (蔗)基鱼塘制、城郊农作制、渔作制、外向农作 制 海南岛雷州半岛西双版纳水田旱地二熟 水田单双季稻二熟制、早地粗放雨养二熟制、熟带 5.2 兼热作区 亚热带作物制 6区 北部低中高原半干旱凉温旱作一熟农区 早作粗放自给性农牧制、灌概半集约一熟制、草原 兼牧区 放牧制、园艺作物制、生态保护农作制 6.1 内蒙古高原北部半干旱干旱草原放牧兼干草原荒漠草原放牧制、农牧交错带旱作粗放自给 >

农区 性农牧混合制 后山坝上晋西北中高原山地喜凉作物 6.2 旱地粗放自给性喜凉作物一熟兼轮歇制 熟兼轮歇区 续表 区号 区名 主要农作制类型 6.3 黄上高原西部黄土丘陵半干旱喜凉作物 一熟农区 旱地租放自给喜凉作物一熟制、水浇地一熟制 6.4 蒙东南辽吉西冀北半干早喜温作物一熟 早地粗放自给喜温作物一熟制、水浇地一熟制 农 6.5 晋东土石山地半湿润易旱一熟填闲农区 早地自给一熟制兼二年三熟制 黄土高原东部丘陵易旱喜温作物一熟农 6.6 早地粗放自给一熟制、生态保护型农作制 区 6.7 黄上高原南部源区半湿润一熟填闲农区 旱地雨养一熟兼二年三熟农牧混合制、果园制 7区 西北干旱中温绿洲灌溉一熟农区与荒漠 绿洲灌溉集约粮作制、灌溉棉作制、半干旱早粗放农 作制、集约园艺作物制、干早荒漠草原游牧定牧制、 牧区 农场制 7.1 河套河西走廊灌溉一熟填闲农区与阿拉 善高地荒漠草原牧区 灌溉集约粮作制、棉作制、荒漠草原放牧制 7.2 北疆灌溉兼旱作一熟填闲农区与荒漠草 原牧区 灌溉集约粮作制、棉作制、荒漠草原游牧定牧制 7.3 南疆灌溉一二熟农区与荒漠草原牧区 灌溉集约粮作制、棉作制、园艺作物制、荒漠草原 放牧制 水田麦稻二熟集约粮猪型农作制、旱地雨养间套二 8区 四川盆地湿润中热麦稻二熟集约农区 熟粮猪型农作制、冬水田制、丘陵地雨养农果菜混 合制 8.1 成都平原水田麦稻二熟农区 水田麦稻二熟集约粮猪型农作制、旱地雨养二熟兼 农果菜混合型农作制 8.2 川中丘陵水田早地二熟农区 水田麦稻二熟制、旱地雨养间套二熟制、冬水田制、 丘陵地雨养农果混合制 9区 西南中高原山地湿热水旱二熟粗放农林 中低山区农林牧立体雨养粗放二熟制,山麓川盆地 水田二熟集约农牧混合制、纯林制、原始生态农作 区 制、烟茶制 9.1 秦巴山区旱坡地二熟一熟兼水田二熟林 农林牧立体雨养粗放制、用材林与经济林混合制 农区 川鄂湘黔交界低高原山地水田早地二熟平坝水田二熟制、早地雨养粗放二熟制、经济林木 9.2 林农区 制 9.3 贵州高原水田早地二熟兼一熟农林区 平坝水田二熟制、旱地雨养粗放二熟制、经济林木 制、烟作制 流中高原盆地水田早地二熟兼一熟农林平坝水田集约二熟制、早地雨养粗放二熟制、烟作 9.4 区 制 横东高原高山峡谷早地一二熟兼水田二 牧林农立体雨养粗放制、原始生态农作制、烟作制 9.5 熟农林区 水田二熟制 9.6 滇南中低山宽谷炎热旱地水田二熟农区 旱地水田雨养粗放二熟制、原始生态农作制 10区 青藏高原高寒牧区兼河谷一熟农林区 游牧制、河谷灌溉麦作制、早地粗放杂粮兼原始休 闲摆荒生态农作制、山地纯林制 10.1 青甘干早半干早喜凉作物一熟轮歇农区 草原游牧制、早地粗放一一熟制 与高寒草原荒漠牧区 10.2 川西藏东南半湿润凉温作物一熟林农牧高山峡谷牧林农立体制、旱地雨养一熟制 区 藏西南谷地半干旱喜凉作物一熟兼草原河谷地灌概麦作制、农牧交错制 10.3 牧区 10.4 藏北高寒干早半干早半湿润放牧与荒漠高寒草原草甸与荒漠草原游牧制 区 由表8-1可见,当前中国农作制的大多数仍处在传统自给粗放型农作制和传统半自给半 商品集约型农作制阶段、极少数为原始农作制,也有少量的亚现代商品型农作制类型,准备 向现代农作制过渡。 8

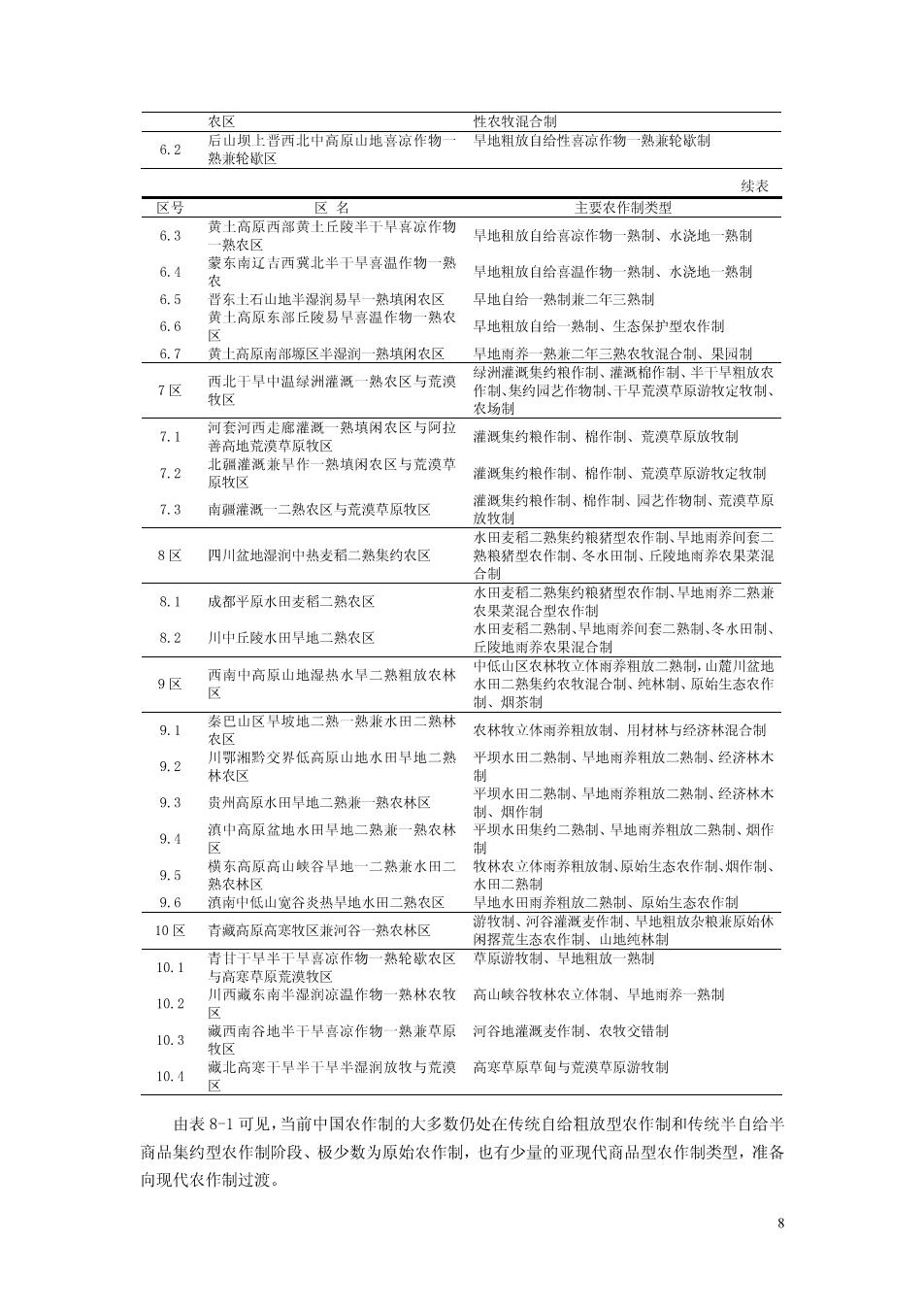

二、全国各区农作制特征比较 为了对全国各区农作制有一个完整的比较性的了解,现将10个一级区农作制的特征简 述如下。 (一)农业要素 表8-2全国各区自然与社会经济条件(2000年) 区号海拔年均温 ≥10℃年降 积温雨量 总人口农业 粮食 人均净人均耕人均粮纯肥机械动人口密 人口总产 收入(元/地(hm/食(kg/(Kg/力(km/度(人 (m)(℃) (万人) (℃)(mm) (万人)(万吨)人)人) 人)hm)hm)/km) 10 -5-1500480 6937 4148 5414 1864 0.20 781 275 1.9 67 -100010.6-3600-870 20 一800 8~153500460 -4800-1000 33171 25638 14324 2174 0.08 432 576 9.4 540 3 50 14194800 900 一400 -6100-1500 25491 18716 10316 2571 0.05 405 624 6.4 428 150 一1000 16~2153001300 -6800-1900 8116 6778 3051 1949 0.05 376 620 5.5 173 5 0 18256501100 9483 7754 2930 2511 0.04 309 719 6.7 -600 -9300-2500 253 6 300 -2~111500100 4000-630 8154 6442 1 0. 135 2.1 -2600 30 69 7 450 4~132800 50 2821 I830 270 4.0 1500 13 ~4400-400 8 200 ~700 16-185000950 ~6700~1300 9724 779 41 13 0.05 428 508 3.8 461 9 250012~183000 290 800 11759 9359 3966 1290 0.06 337 432 5.1 8000-2000 149 102300 -4850030 828 626 257 1002 0.09 269 106 4.4 4 -5000 -2100-700 000-5-1915050 全四0 -8000-2000 116482 88833 48217 1984 0.10 414 444 5.5 121 气候与土地、森林、草原自然等资源相比较,我国的主要农区(东部地区)气候资源是 较好的。由北向南从1区到5区和8区、9区以温带亚热带的半湿润湿润气候为主,雨热同 季,适于各种作物、畜禽的生长。西部的6区7区为半干旱干旱温带气候,10区为高原高 寒旱气候,作物生育的限制因素多。 土壤平原、川盆地土层深厚肥沃、利于农作物生长,山区土层薄并易于流失。1一5区 和8区土壤条件好。6区、7区、9区、10区较差,但只要有灌溉条件,生产力仍是不低的。 植被自古以来,在年降水量500m线以东的我国东部农区(1~5区,89区)自然植 被是森林,由北向南,从针叶林→落叶阔叶林→常绿阔叶林→热带季雨林与雨林,西部地区 (6、7、10区)则为草原或荒漠。现在,东部地区的自然森林植被大部分已被人工植被(耕 地)所替代。 人口人口集中在东部地区,1区一5区总人口与农业人口占总量的71%、人口密度最大 的是2区(540人/km)、3区(428人/km)、8区(461人/km),西北部地区人口稀少,6 区为69人/km2、7区为13人/km2、10区仅4人/km。 (二)农作制特征 农作制水平总体上,当前中国大多数地区尚处在传统自给型农作制水平。少数西部地 区还存在原始生态型农作制(游耕制、游牧制),少数东部沿海地区正在由传统自给型农作

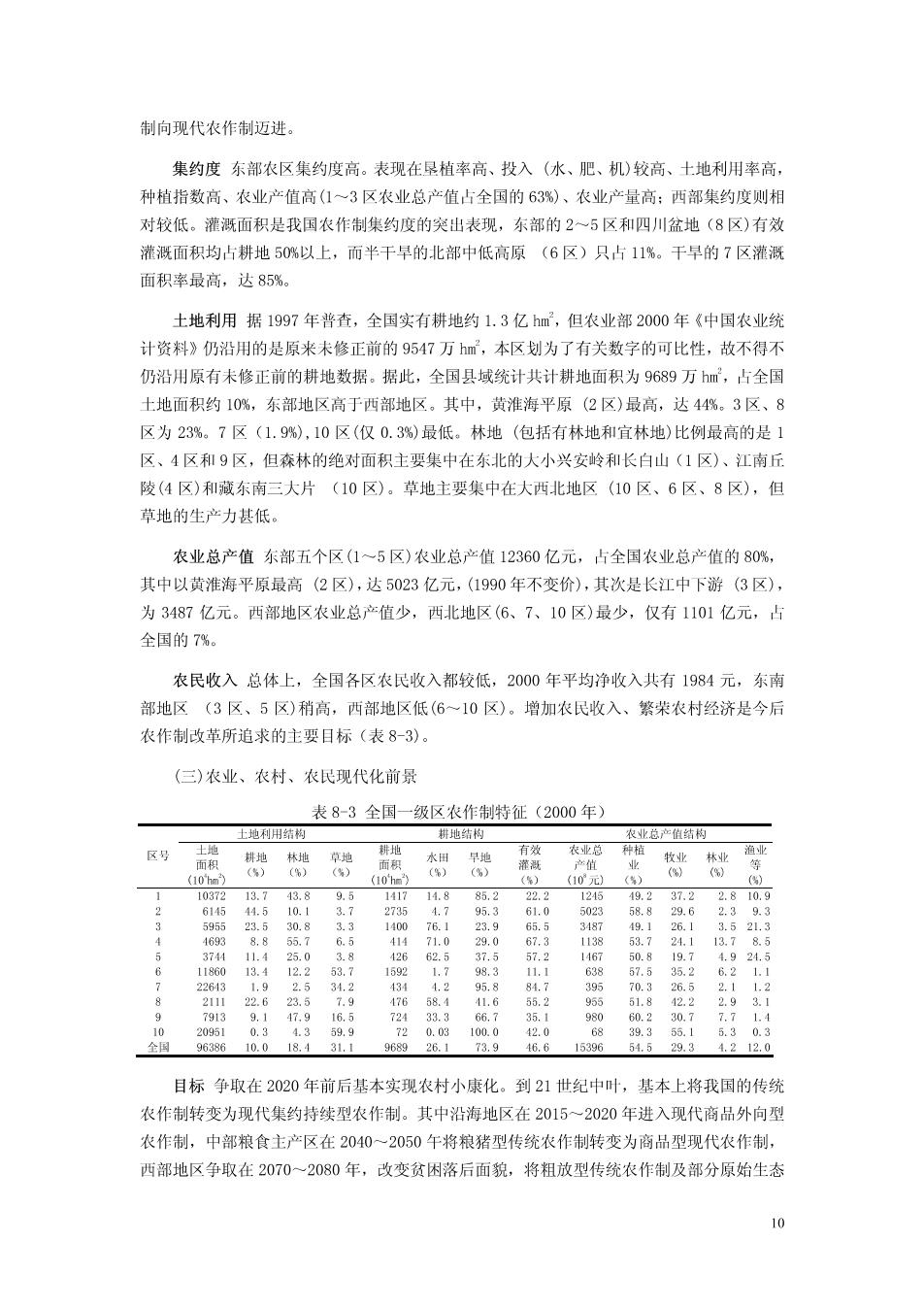

制向现代农作制迈进。 集约度东部农区集约度高。表现在垦植率高、投入(水、肥、机)较高、土地利用率高, 种植指数高、农业产值高(1一3区农业总产值占全国的63%)、农业产量高:西部集约度则相 对较低。灌溉面积是我国农作制集约度的突出表现,东部的2一5区和四川盆地(8区)有效 灌溉面积均占耕地50%以上,而半干旱的北部中低高原(6区)只占11%。千旱的7区灌溉 面积率最高,达85%。 土地利用据1997年普查,全国实有耕地约1.3亿hm,但农业部2000年《中国农业统 计资料》仍沿用的是原来未修正前的9547万hm2,本区划为了有关数字的可比性,故不得不 仍沿用原有未修正前的耕地数据。据此,全国县域统计共计耕地面积为9689万hm,占全国 土地面积约10%,东部地区高于西部地区。其中,黄淮海平原(2区)最高,达44%。3区、8 区为23%。7区(1.9%),10区(仅0.3%)最低。林地(包括有林地和宜林地)比例最高的是1 区、4区和9区,但森林的绝对面积主要集中在东北的大小兴安岭和长白山(1区)、江南丘 陵(4区)和藏东南三大片(10区)。草地主要集中在大西北地区(10区、6区、8区),但 草地的生产力甚低。 农业总产值东部五个区(1~5区)农业总产值12360亿元,占全国农业总产值的80%, 其中以黄准海平原最高(2区),达5023亿元,(1990年不变价),其次是长江中下游(3区), 为3487亿元。西部地区农业总产值少,西北地区(6、7、10区)最少,仅有1101亿元,占 全国的7%。 农民收入总体上,全国各区农民收入都较低,2000年平均净收入共有1984元,东南 部地区(3区、5区)稍高,西部地区低(6一10区)。增加农民收入、繁荣农村经济是今后 农作制改革所追求的主要目标(表8-3)。 (三)农业、农村、农民现代化前景 表8-3全国一级区农作制特征(2000年) 土地利用结构 耕地结构 农业总产值结构 区号 土地 耕地林地草地 耕地 水田早地 有效 农业总种植 牧业林业 渔业 面积 面积 灌溉 产值 业 (%) (%) (%) (%) (%) (6) 等 (10hm) (10hm) () (10元)() () () 1037213.743.8 9.5 141714.8 85.222.2 124549.237.22.810.9 6145 44.510.1 3.7 2735 4.7 95.3 61.0 5023 58.829.6 2.3.9.3 3 5955 23.5 30.8 3.3 1400 76.1 23.9 65.5 3487 49.1 26.1 3.521.3 4 4693 8.8 55.7 6.5 414 71.0 29.0 67.3 1138 53.7 24.1 13.78.5 5 3744 11.4 25.0 3.8 426 62.5 37.5 57.2 1467 50.8 19.7 4.924.5 11860 13.4 12.2 53.7 1592 1.7 98.3 11.1 638 57.5 35.2 6.21.1 22643 1.9 2.5 34.2 434 4.2 95.8 84.7 395 70.3 26.5 2.11.2 8 2111 22.6 23.5 7.9 476 58.4 41.6 55.2 955 51.8 42.2 2.9 3.1 9 7913 9.1 47.9 16.5 724 33.3 66.7 35.1 980 60.2 30.7 7.7 1.4 10 20951 0.34.3 59.9 720.03 100.0 42.0 68 39.3 55.1 5.30.3 全国 9638610.018.431,1 968926.1 73.946.615396 54.529.3 4.212.0 目标争取在2020年前后基本实现农村小康化。到21世纪中叶,基本上将我国的传统 农作制转变为现代集约持续型农作制。其中沿海地区在2015~2020年进入现代商品外向型 农作制,中部粮食主产区在2040一2050午将粮猪型传统农作制转变为商品型现代农作制, 西部地区争取在2070~2080年,改变贫困落后面貌,将粗放型传统农作制及部分原始生态 10