复习蛙泳腿部、手臂 教法 动作 1、 教师重申动作要领,并组织学 1.水中呼吸方法 生练习。 (1)吸气 一憋气 2.学生认真听讲,积极模仿练习 吐气 3.教师参与练习,师生互动调动学 20秒三组,30秒三组 生积极性 40秒三组 (2)吸气 一憋、吐气 组织:学生分组进行练习 一吸气 基 连续3一4个循环, 要求:注意练习动作的顺序,在模 组 仿练习中建立动作的正确概念及动 作节奏 部 % 2.避边滑行技术模仿练 1、陆上进行模仿练习 习 (1)分组在统一口令下进行手臂 (1)单手、腿瞪边练习 和腿部模仿练习 分 (2)双腿蹬边练习 (2)教师口述动作要领,学生闭 (3)双手反拉双腿蹬边 眼建立表象动作 练习 (3)分组连续20次一组动作练习 3 复习蛙泳手臂、腿部动 (4)个别动作纠正练习 水中练习 两人一组,进行练习,另一人帮助。 二、考核 蹬边滑行蹬蛙泳腿15米 集合整队 队形 二、教师简要讲评 XXXXX 1、讲评内容 XXXXXX X 结束部分 a提醒或重复技术要领 b学生学 日态度情况 15 XXXXX XX c课堂纪律情况 d完成课的任务情况 教 2、宣布下次课的内容 教师讲解学生听讲」 2、 学生四列横队站立。 场地 器材 游泳池 预计 课后反思

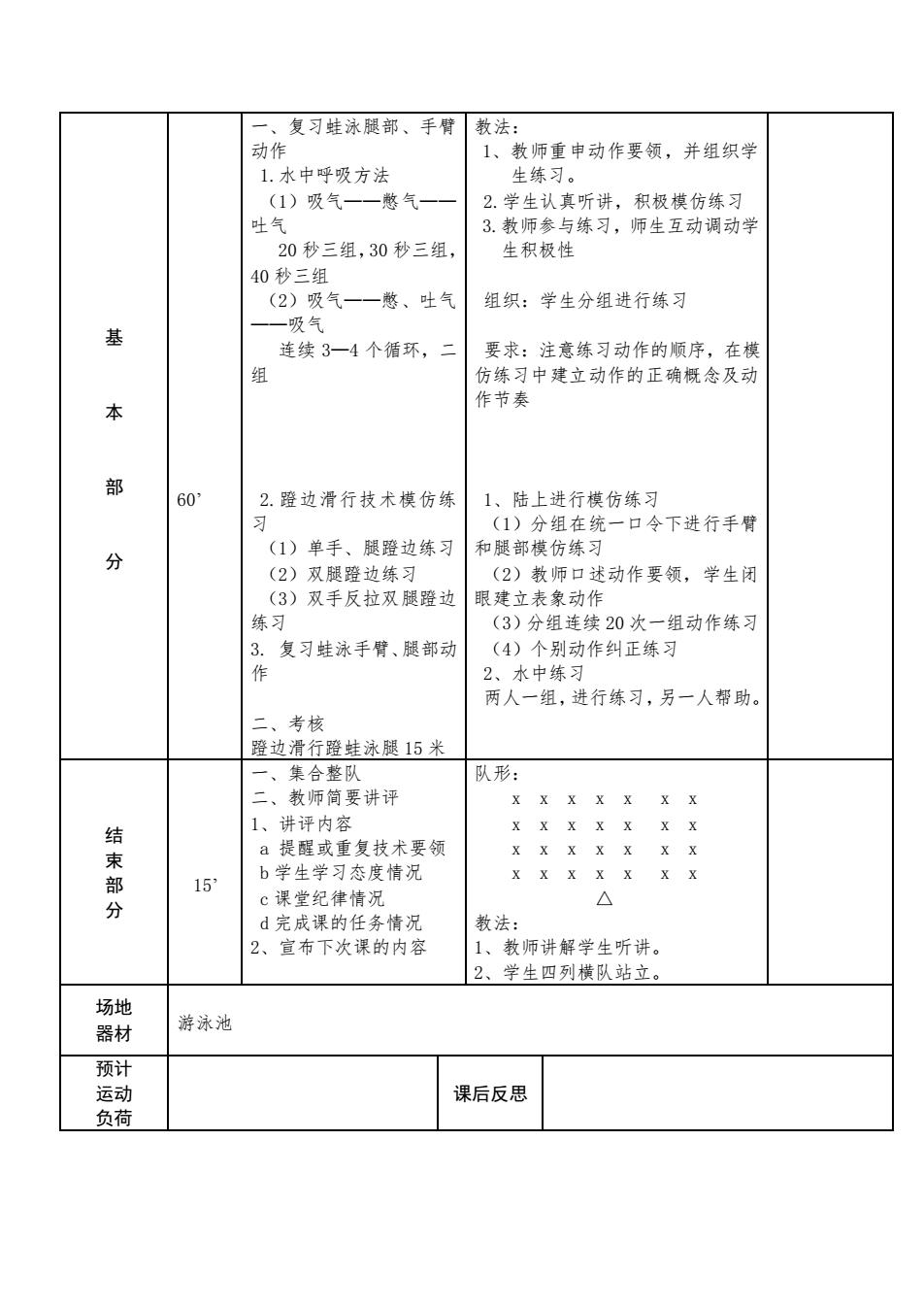

基 本 部 分 60’ 一、复习蛙泳腿部、手臂 动作 1.水中呼吸方法 (1)吸气——憋气—— 吐气 20 秒三组,30 秒三组, 40 秒三组 (2)吸气——憋、吐气 ——吸气 连续 3—4 个循环,二 组 2.蹬边滑行技术模仿练 习 (1)单手、腿蹬边练习 (2)双腿蹬边练习 (3)双手反拉双腿蹬边 练习 3. 复习蛙泳手臂、腿部动 作 二、考核 蹬边滑行蹬蛙泳腿 15 米 教法: 1、教师重申动作要领,并组织学 生练习。 2.学生认真听讲,积极模仿练习 3.教师参与练习,师生互动调动学 生积极性 组织:学生分组进行练习 要求:注意练习动作的顺序,在模 仿练习中建立动作的正确概念及动 作节奏 1、陆上进行模仿练习 (1)分组在统一口令下进行手臂 和腿部模仿练习 (2)教师口述动作要领,学生闭 眼建立表象动作 (3)分组连续 20 次一组动作练习 (4)个别动作纠正练习 2、水中练习 两人一组,进行练习,另一人帮助。 结 束 部 分 15’ 一、集合整队 二、教师简要讲评 1、讲评内容 a 提醒或重复技术要领 b 学生学习态度情况 c 课堂纪律情况 d 完成课的任务情况 2、宣布下次课的内容 队形: x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x △ 教法: 1、教师讲解学生听讲。 2、学生四列横队站立。 场地 器材 游泳池 预计 运动 负荷 课后反思

体育保健课学期教学教案(体育3) 教学内容 1.理论:太极拳理论知识 课次 第7次 2学习太极卷1-3式 课的任务 1.通过太极拳的理论知识的学习,使学生初步了解练习大极拳的益处。 2.初步掌握太极拳的基本步法,培养学生兴趣,提高锻炼意识。 课的结构 时间 教学内容 教学活动方式与组织措施(组练习 织教法) 次数 一、课堂常规 组织: 1.体育委员集合整队,报告教 YYYKXYXY 师考勤情况 XXXXXXXX 2.师生问好 XXXXXXX 5 3.检查上课服装,强调课堂安 XXXXXXXX 全事项 ▲ 必 4.宣布本节课的内容与任务 要求:集合整队快、静 齐 准 5,安排见习生 二、准备活动 备 20 1.慢跑(800米) 分钟 2执每拇 颈部运动 沿田径场进行 肩部运动 要求:口令指挥下大幅度 分 体转运动 完成热身操 全身运动 组织队形: 基 极拳基本理论知识介绍 1.简介 中国拳术之一 早期曾称为“长拳”、 “棉拳”、“十三势 “软手”。至清朝乾隆年间(公元1736~1796年),山西武术家 分钟 王宗岳著《太极拳论》,才确定了太极拳的名称。 “太极”一词 源出《周易·系词》, 含有至高 至极、绝对、唯 的意思。 部 2.起源 关于太极拳的起源,众说纷纭,大致有唐朝(公元618~907 年)许宣平、宋朝(公元960~1278年)张三峰、明朝(公元1368~ 分 1644年)张三丰、清朝(公元1644~1911年)陈王廷和王宗岳等

体育保健课学期教学教案(体育 3) 教学内容 1.理论:太极拳理论知识 2.学习太极拳 1-3 式 课次 第 7 次 课的任务 1.通过太极拳的理论知识的学习,使学生初步了解练习太极拳的益处。 2.初步掌握太极拳的基本步法,培养学生兴趣,提高锻炼意识。 课的结构 时间 教学内容 教学活动方式与组织措施(组 织教法) 练习 次数 准 备 部 分 20 分 钟 一、课堂常规 1.体育委员集合整队,报告教 师考勤情况 2.师生问好 3.检查上课服装,强调课堂安 全事项 4.宣布本节课的内容与任务 5.安排见习生 二、准备活动 1.慢跑(800 米) 2.热身操 颈部运动 肩部运动 体转运动 全身运动 组织: XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX ▲ 要求:集合整队快、静、 齐 沿田径场进行 要求:口令指挥下大幅度 完成热身操 组织队形: 5 分 钟 15 分 钟 基 本 部 分 30 分 钟 一、太极拳基本理论知识介绍 1.简介 中国拳术之一,早期曾称为“长拳”、“棉拳”、“十三势”、 “软手”。至清朝乾隆年间(公元 1736~1796 年),山西武术家 王宗岳著《太极拳论》,才确定了太极拳的名称。“太极”一词 源出《周易•系词》,含有至高、至极、绝对、唯一的意思。 2.起源 关于太极拳的起源,众说纷纭,大致有唐朝(公元 618~907 年)许宣平、宋朝(公元 960~1278 年)张三峰、明朝(公元 1368~ 1644 年)张三丰、清朝(公元 1644~1911 年)陈王廷和王宗岳等

几种不同的说法。但现在多数拳家亦以现传各式太极拳俊源出陈式 大极拳之说为本。据中国武术中学家康等老 于河南省温县陈家沟陈姓家族中。陈氏大极举的创编人是陈王廷, 他是一位卓有创见的武术家。 太极拳的来源有下列3个方面 ①综合吸收了明代名家拳法。明代武术极为盛行,出现了很多 名家、专著和新拳种,太极拳就是吸取了当时各家拳法之长,特别 是威继光的三十二势长拳而编成的。 ②结合了古代导引、吐纳之术。太极拳讲究意念引导气沉丹田 讲究心静体松重在内壮,所以被称为“内功拳”之 ③运用了中国古代的阴阳学说和中医经络学说。陈式太极拳要 求按经络通路,螺旋缠绕,以意行气,通任督二脉,练带脉、冲脉 各式传统太极拳也皆以阴阳五行学说来概括和解释拳法中各种矛 盾亦化 3.流派 目前,太极拳有陈式、杨式、孙式、吴式、武式五种流派。明 未清初,河南温县陈家沟的老拳师陈王庭初创大极拳,世代相传。 河北永年人杨露禅从学于陈家沟陈长兴,并与其子杨健侯、其孙杨 澄甫等人在陈式大极拳的基础上,创编发展了“杨式太极拳 。清 末河北永年人武禹襄在杨露禅从陈家沟返乡后,深爱其术,从学杨 于陈式老架太极拳,后又从陈清平学赵堡架,经过修改,创造了“武 式太极拳”。河北完县人孙禄堂,从师李魁垣学形意拳,继而学于 李魁垣的师傅郭云深 从师 程廷华 从师郝为真 学太极拳,之后参合八卦、形意、太极三家拳术的精义,融合一体 而创“孙式太极拳”。 分钟 随若历中的发属。武术逐渐从战场铺杀转为体育律身,太极塑 正是如此。 100多年前】 太极拳家在《十三势行功歌》中 武有“ 推用意终何在,益寿延年不老春”的提法。太极拳经过长期流传, 演变出许多流派,其中流传较广或特点较显著的有5派。重点介绍 两个流派: 老架是清初陈王廷所创 套。从陈王廷起,经过300多年的传习,积累了不少经验,对原有 拳套不断加工提练,终于形成了近代所流传的陈式太授卷第1路和 第2路拳套(图1)。这两套拳动作都是经过精心编排的,其速度 蛋度不同,身法、运动量和难度也不尽相同,但都符合循序渐进和 刚柔相济的原则。陈式第1骆拳套现有83式,主要特点如下:① 缠丝劲明显,要求处处留心源动腰脊,用意贯劲于四梢(即两手和 两足尖),动作呈弧形螺旋,缠绕圆转并要做到“一动内外俱动” ②刚柔相济,柔中寓刚,亦即能打出一种似刚非刚,似柔非柔、 重而又灵活的内劲;③动作要和呼吸运气相结合,不仅做到“气沉 丹田”,而且在练动作的同时进行“丹田内转”, 有时也可在呼气 时发声 (如呵、哂 嘘、吹) 以加大劲力;④快慢相间,亦即在

几种不同的说法。但现在多数拳家亦以现传各式太极拳俊源出陈式 太极拳之说为本。据中国武术史学家唐豪等考证:太极拳最早传习 于河南省温县陈家沟陈姓家族中。陈氏太极拳的创编人是陈王廷, 他是一位卓有创见的武术家。 太极拳的来源有下列 3 个方面: ①综合吸收了明代名家拳法。明代武术极为盛行,出现了很多 名家、专著和新拳种,太极拳就是吸取了当时各家拳法之长,特别 是戚继光的三十二势长拳而编成的。 ②结合了古代导引、吐纳之术。太极拳讲究意念引导气沉丹田, 讲究心静体松重在内壮,所以被称为“内功拳”之一。 ③运用了中国古代的阴阳学说和中医经络学说。陈式太极拳要 求按经络通路,螺旋缠绕,以意行气,通任督二脉,练带脉、冲脉。 各式传统太极拳也皆以阴阳五行学说来概括和解释拳法中各种矛 盾变化。 3.流派 目前,太极拳有陈式、杨式、孙式、吴式、武式五种流派。明 末清初,河南温县陈家沟的老拳师陈王庭初创太极拳,世代相传。 河北永年人杨露禅从学于陈家沟陈长兴,并与其子杨健侯、其孙杨 澄甫等人在陈式太极拳的基础上,创编发展了“杨式太极拳”。清 末河北永年人武禹襄在杨露禅从陈家沟返乡后,深爱其术,从学杨 于陈式老架太极拳,后又从陈清平学赵堡架,经过修改,创造了“武 式太极拳”。河北完县人孙禄堂,从师李魁垣学形意拳,继而学于 李魁垣的师傅郭云深,又从师于程廷华学八卦掌。后又从师郝为真 学太极拳,之后参合八卦、形意、太极三家拳术的精义,融合一体 而创“孙式太极拳”。 随着历史的发展,武术逐渐从战场搏杀转为体育健身,太极拳 正是如此。 100 多年前,太极拳家在《十三势行功歌》中就有“详 推用意终何在,益寿延年不老春”的提法。太极拳经过长期流传, 演变出许多流派,其中流传较广或特点较显著的有 5 派。重点介绍 两个流派: 陈式太极拳 又分老架和新架两种,老架是清初陈王廷所创, 原有 5 个套路,又名十三势,另有长拳一百单八势 1 套,炮捶 1 套。从陈王廷起,经过 300 多年的传习,积累了不少经验,对原有 拳套不断加工提炼,终于形成了近代所流传的陈式太极拳第 1 路和 第 2 路拳套(图 1)。这两套拳动作都是经过精心编排的,其速度和 强度不同,身法、运动量和难度也不尽相同,但都符合循序渐进和 刚柔相济的原则。陈式第 1 路拳套现有 83 式,主要特点如下:① 缠丝劲明显,要求处处留心源动腰脊,用意贯劲于四梢(即两手和 两足尖),动作呈弧形螺旋,缠绕圆转并要做到“一动内外俱动”; ②刚柔相济,柔中寓刚,亦即能打出一种似刚非刚,似柔非柔、沉 重而又灵活的内劲;③动作要和呼吸运气相结合,不仅做到“气沉 丹田”,而且在练动作的同时进行“丹田内转”, 有时也可在呼气 时发声 (如呵、哂、嘘、吹),以加大劲力;④快慢相间,亦即在 30 分钟

动作转换处要快,一般行拳时要慢:⑤拳路架子可分高中低3种, 多:②动作比第1路快、刚,爆发力强:③“窜蹦跳跃,闪展腾挪 的动作较多,气势雄壮。第2路只适于青壮年练,流传不广。陈式 新架套路也有两种 一种是陈有本(陈家沟拳师)编创的,顺序 老架同,架式较老架小,转圈也较老架小,去掉了原有的某些较难 的动作,陈家沟村人称之为“小圈拳”,把老架称为“大圈拳”。这 种拳后来又传至陈鑫,他著有《陈氏太极拳图说》,阐发陈氏历代 积累的练拳经验。新架另一种套路是由陈有本的弟子陈青萍创编 的,特点是小巧紧凑,动作缓慢,练会后逐渐加圈,以至极为复杂 因为是在河南温县赵堡镇首先传开的,故人们称为“赵堡架”。陈 式太授卷是古老的拳种,其他流派的太极拳(如杨式、吴式、武式 孙式)都是在陈式太极拳的基础上发展起来的。 杨式太极拳 河北永年人杨露禅(1800、1873),幼时在河南 温县陈家沟陈姓家为雇工,学习太极拳,壮年返里传习太极拳,因 他能避开并制服强硬之力,当时人称他的拳为“沾绵拳”、“软举” “化拳”。杨露禅去北京教拳,清朝的王公贵族多向他学习。他武 技高超,当时人称“杨无敌”。后来,杨露禅为了适应 一般练拳人 的需要,逐渐删改原有发劲、纵跳、震足和难度较高的动作,并由 其子修订为中架子,又经其孙杨澄甫一再修订,遂定型为杨式大架 由于练法平正筒易,故成为现代最为流行的杨式太极拳(图2)。 杨氏祖孙3代,在北京 负有盛名。1928年后,杨澄甫到南京 海、杭州、广州、汉口等地授徒,其拳式遂流传于全国各大城市。 杨式大架子的特点是舒展简洁,动作和顺,刚柔内含,轻沉自然, 锻炼步骤由松入柔,积柔成刚,刚柔相济,能自然地表现出气派大 形象美的独特风格。 其架式也有高、中、低之分。可以按照学拳者 不同年龄、性别、体力条件和不同的要求适当调整运动量。因之, 它既适用于疗病保健,又适用于体力较好者用来增强体质,提高技 1957年根据杨式太极拳整理成《太极拳运动》(88式),1963 年又出版了 《杨式大极拳) 书 杨式小架太极拳和二路炮锤仅在 少数传人中练习,主要是技击作用 基 、学习24式太极拳技术动 作第一组1-3式) 1.起势 教学队形: XXXXXXXX 本 30 XXYXXXXX 分钟 *XXXXKXK 部 教法: L.老师示范讲解动作要 30分钟 领, 学生跟练:

动作转换处要快,一般行拳时要慢;⑤拳路架子可分高中低 3 种, 体弱有病者可以练高架子,青壮年体健者则可练低架子。陈式第 2 路拳套原名炮捶,现有 71 式,主要特点如下:①震脚发劲的动作更 多; ②动作比第 1 路快、刚, 爆发力强;③“窜蹦跳跃,闪展腾挪” 的动作较多,气势雄壮。第 2 路只适于青壮年练,流传不广。陈式 新架套路也有两种,一种是陈有本(陈家沟拳师)编创的,顺序与 老架同,架式较老架小,转圈也较老架小,去掉了原有的某些较难 的动作,陈家沟村人称之为“小圈拳”,把老架称为“大圈拳”。这 种拳后来又传至陈鑫,他著有《陈氏太极拳图说》,阐发陈氏历代 积累的练拳经验。新架另一种套路是由陈有本的弟子陈青萍创编 的,特点是小巧紧凑,动作缓慢,练会后逐渐加圈,以至极为复杂。 因为是在河南温县赵堡镇首先传开的,故人们称为“赵堡架”。陈 式太极拳是古老的拳种,其他流派的太极拳(如杨式、吴式、武式、 孙式)都是在陈式太极拳的基础上发展起来的。 杨式太极拳 河北永年人杨露禅(1800 ~ 1873),幼时在河南 温县陈家沟陈姓家为雇工,学习太极拳,壮年返里传习太极拳,因 他能避开并制服强硬之力,当时人称他的拳为“沾绵拳”、“软拳”、 “化拳”。杨露禅去北京教拳,清朝的王公贵族多向他学习。他武 技高超,当时人称“杨无敌”。后来,杨露禅为了适应一般练拳人 的需要,逐渐删改原有发劲、纵跳、震足和难度较高的动作,并由 其子修订为中架子,又经其孙杨澄甫一再修订,遂定型为杨式大架 子,由于练法平正简易,故成为现代最为流行的杨式太极拳(图 2)。 杨氏祖孙 3 代,在北京负有盛名。1928 年后,杨澄甫到南京、上 海、杭州、广州、汉口等地授徒,其拳式遂流传于全国各大城市。 杨式大架子的特点是舒展简洁,动作和顺,刚柔内含,轻沉自然, 锻炼步骤由松入柔,积柔成刚,刚柔相济,能自然地表现出气派大, 形象美的独特风格。其架式也有高、中、低之分。可以按照学拳者 不同年龄、性别、体力条件和不同的要求适当调整运动量。因之, 它既适用于疗病保健,又适用于体力较好者用来增强体质,提高技 术。 1957 年根据杨式太极拳整理成《太极拳运动》(88 式),1963 年又出版了《杨式太极拳》一书。杨式小架太极拳和二路炮锤仅在 少数传人中练习,主要是技击作用。 基 本 部 分 30 分 钟 二、学习 24 式太极拳技术动 作第一组 1-3 式) 1.起势 教学队形: XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX ▲ 教法: 1.老师示范讲解动作要 领,学生跟练; 30 分钟