茬可以减轻农作物的病虫草害:协调、改善和合理利用茬口:改善土壤理化性状,调节土壤肥力: 合理利用农业资源,经济有效地提高作物产量。 连作:是指在同一田地上连年种植相同作物或采取相同复种方式的种植方式。在同一田地上年 际间采用同一种复种方式的连作称为复种连作,如:小麦.玉米→小麦-玉米。 生产上把轮作中的前作物(前茬)和后作物(后茬)的轮换,通称为“换茬”或“倒茬”。同 一种作物于同一块地上前后相连种植叫“重茬”。 4.种植业结构 种植业结构是农业生产结构的下一个层次。它包括各种作物的种植数量与比例。如粮食作物、 经济作物与饲料作物的比例,春播作物、夏播作物和秋播作物的比例,水田作物、无灌溉的早地作 物与灌溉作物的比例等。 (三)作物种植过程 农业生产具有季节性特点,作物种植过程就是按作物生长发育的节奏和一年内季节变化的节奏 而进行农事活动的进程。其主要环节有:种子与生产资料准备、土壤耕作与整地、播种、田间管理 (灌水、施肥、除草、病虫害防治)、收获、运输、储藏、加工、产品处理等。这些活动过程要求 及时、准确、优质、省工、高效。 三、作物生长发育与增产机理的基本知识 (一)作物生长发育规律 1.生长发育的内涵 在作物的一生中,有两种基本生命现象,即生长和发育。生长是指作物个体、器官、组织和细 胞在体积、重量和数量上的增加,是一个不可逆的量变过程。生长的实质是细胞分裂和扩大使干物 质增加,是由内部物质代谢合成促进原生质增加。发育是指作物细胞、组织和器官的分化形成过程, 也就是作物发生形态、结构和功能上质的变化,有时这种过程是可逆的。发育在高等植物生活史中 达到性功能成熟为止。例如,叶的长、宽、厚、重的增加谓之生长:而叶脉、气孔等组织和细胞的 分化则为发育。作物的生长和发育是交织在一起进行的。没有生长便没有发育,没有发育也不会有 进一步的生长,因此生长和发育是交替推进的。 在作物栽培学中,有时将发育视为生殖器官的形成过程,这与通常将生长与营养生长联系在一 起、发育与生殖生长联系在一起有关。 2.影响生长发育的因素 (1)影响作物生长发育的因素 决定各种作物的生长发育习性与过程的因素是:①先天的遗传密码一基因型。脱氧核糖核 酸(DNA)将一系列氨基酸按一定密码顺序聚合为特殊的蛋白质和酶,形成生长发育的遗传潜势, 在外界要素环境作用下使潜势表达。②后天的自然与人工环境。各种植物生活要素与农业增长要 素配合良好,它们与植物的遗传特性吻合度高,则可以将遗传潜势充分表达,因而生长发育良好、 生产力高。 6

为了促进作物的生长发育,一方面要选择、培育生产力高、品质好的良种与种子,另一方面要 有与遗传密码相适应的农业要素的配合。 (2)作物的生活要素及其作用 作物生产总在一定的环境条件下进行。环境因素中,对作物生长和发育有直接关系的因素称为 生态因素。生态因素能直接影响植物种群结构及个体生命代谢,但生态因素并不完全都是作物生命 活动所必须的条件。植物生命活动必不可少的生态因素叫“生活要素”或“生存条件”。 植物生长发育所依赖的基本生活要素都是农业生产的基本条件,它们作为农业的自然资源并存 于环境中。概括而言,植物的生活要素包括光、热、水、气、矿质营养五个方面。 植物只有在五大生活要素同时存在的条件下才能正常地生长发育。光是植物光合作用的基本能 量来源:热是绿色植物的生活动能,只有在适宜的温度范围内,植物才能顺利地进行全部的生命活 动:水是绿色植物重要的组成部分,是一切生命的媒介:气指大气和土壤中的氧气、二氧化碳,它 们是植物赖以生存的养料和条件:矿质元素作为能量的载体是构成有机物质的基础。总之,生活要 素的每一方面都是植物生命代谢不可欠缺的,它们对植物生活的作用各有质的特点,相互之间是不 能代替的。即使植物对它们要求的数量悬殊,但从重要性上看缺一不可。 (3)作物生活要素的分类及调控 按照植物生活要素的基本来源和依托场所,可将其划分为两种基本类型:①宇宙因素。来自 太阳的以光、热辐射为主体的能量形态的生活要素。②土地要素。来自地壳浅层土壤中的矿质营 养元素,以及依托于土壤的水分、空气等物质形态的要素。 现阶段,以光、热辐射为主体的宇宙因素,虽难以实行大范围调控,但世界各地农区的光、热 资源存在的数量都相当充裕,并未成为农业发展中的障碍:以土壤矿质营养、土壤水分和土壤空气 等为主体的土地因素,数量虽然有限,却可以有效地进行人工调控,使之符合植物生长的需要。 宇宙因素虽然存在着时间和空间上的不平衡性,但一个地区的年际辐射量总是比较稳定的,其 季节分配也是有规律的。对此,按照地区与季节的光、热条件存在状况,配置相宜的作物种群,发 展多熟种植;培肥地力,全面改善作物生活条件:创造新的作物种群,培育高光效品种;改进种植 方式,实行间作套种:冷凉地区的温室栽培,以及地膜覆盖保护地栽培技术应用等,都是提高光、 热资源转化效率的有效途径。 水分、养分等土地因素与宇宙因素不同,它们的存在状况受制于供求关系的变动,经常处于不 平衡之中,为了取得持续增产,必须通过人为的方式予以调控。现阶段,许多地区农作物产量水平 的高低不单纯在于品种生产潜力,也不单纯取决于栽培管理技术水平,而在很大程度上受制于土壤 水分、养分等的数量供不应求。在商品经济日益发展的今天,这个问题尤为突出、普遍。因此,建 立合理的农业整体结构及相应的关联部门的内部结构,促进农业系统物质良性循环,添加矿质营养 物质等都是平衡、补充营养物质,促进农业扩大再生产的基础。运用土壤耕作措施,建立良好的耕 作构造,协调水、气矛盾,促进微生物活动,以改善肥力条件,是提高土壤营养物质转化效率和促 >

进植物生长发育的重要途径。此外,防除农田杂草、控制土壤侵蚀等,是减缓土地因素无谓耗损的 重要方面。 (二)遗传、变异与进化 遗传,指的是“遗传物质从上代传给后代的现象”。基因(gene)是存在于细胞内有自体繁殖能 力的遗传单位,是脱氧核糖核酸分子中的有关片段,是储存特定遗传信息的功能单位。基因工程就 是一种脱氧核糖核酸的重组技术。 变异,指同种生物世代之间或不同个体之间的性状差异,通过遗传物质的改变(包括基因突 变和染色体畸变)可将这种变异传递下去。 遗传学就是研究生物遗传和变异的科学,是选择和培育动植物优良品种的理论基础。 进化,指的是生物逐渐演变、向前发展的过程。英国达尔文的《物种起源》一书奠定了进化 论的科学基础,在进化过程中,通过变异、遗传和自然选择,生物从低级到高级、从简单到复杂、 种类由少到多。 (三)提高光合效率是增产的中心环节 光合作用是指植物吸收太阳光能,将CO2和H2O合成碳水化合物的过程。即: 6C02+6H20+686kcal(2.87M)→CH1206+602。与此同时,根系从土壤中吸收水分和各种营养元素, 参与蛋白质、核酸、酶、叶绿素、维生素等重要物质的合成过程。在上述这些同化作用下,植物的 干物质不断增加。 光合作用所制造的有机物质不仅供应植物本身的需要,而且是地球上有机物质的基本来源。地 球上全部动植物生命活动的能量,毫无例外地来自光合作用的逆转。人们栽培植物的目的就是利用 植物的光合作用,为人类提供粮食、纤维、木材、油脂和糖等一切有机物质,从而满足人类衣、食、 住、行之所需。 生命活动的另一个重要过程就是呼吸作用。呼吸作用与光合作用共同组成了绿色植物代谢的中 心。呼吸作用是一切活细胞内经过某些代谢途径使有机物质氧化分解,从而释放出能量的过程。在 有氧呼吸情况下,植物吸收O2放出CO2,同时释放能量用于新器官和一些重要的前期化合物的形成、 养分吸收、光合产物运转等方面。 在农业生产实践活动中,一方面要力求保持旺盛的光合作用,在一定的光热条件下,及时不断 地供应植物所需的水分和养分是关键。另一方面,适度的呼吸作用也很重要,但温度过高呼吸作用 过强,则消耗物质过多。 (四)作物产量形成与生产力理论 作物的光合作用与呼吸作用决定了作物的产量。一个地区作物产量的可能潜力称为生产力。作 物产量或生产力的示意式是: Y(或E%)=PxL×DR

Y代表作物的干物质产量(地上部分干重):E%代表光合作用效率,它们是光合面积(L)、 光合时间(D)与光合强度(P)之积减去呼吸消耗(R)。如果是指籽粒产量,则还要乘上经济系 数H 般情况下,植物干物质量与截获的光和光合作用强度成正比,与呼吸作用成反比。产量也可 用太阳光能利用率(E%)来表示。一般情况下,植物只能吸收太阳光中的可见光部分,它占太阳 总辐射的50%,在被作物可能吸收的50%可见光中,用来进行光合作用的只有0.5%~5%之间,其 余绝大部分消耗于蒸腾、降低叶温以及在能量转移过程中散逸掉。 P代表光合强度。植物的潜在光合强度是遗传决定的,C4作物比C作物光合强度高。在作物 一生中的许多时间中,实际的光合强度比最大的光合强度低的多。例如,小麦、玉米最大的光合强 度分别可达40与7080mgC02/(dm2hr),但实际的光合强度往往为10和20mgC0/(dm2-hr)左右。 光合强度的高低与生活要素的供给状况密切相关。若水分、养分供应充足、温度适宜、光照强、作 物管理及时,则可促进潜在光合强度的表达。 L代表能进行光合作用的叶面积。一般用单位土地上全部叶子总面积与土地面积之比(即叶面 积系数LA)作为指标。叶面积系数过低则产量低:但叶面积系数过高,作物群体内上下叶子相互 遮阴,反而得不偿失。对禾谷类作物来讲,一生中的最大叶面积系数以4~5、平均叶面积系数以2~2.5 为宜。 D代表光合时间,作物一生中和一天中接受太阳光照的时间越长,则产量越高。理想的状况 是作物能保持较长时间的高叶面积系数,即LA1与D的乘积(叶日积,LAI一D)。对一个地区而 言,太阳照射的时间是难以控制的,但作物保持绿叶的时间在一定遗传型的范围内是可控的。例如, 适度的水肥供应与病虫害防治就是防止作物早衰的好办法。 R代表呼吸作用,温度与呼吸作用的关系甚为密切,温度过低则呼吸作用难以进行,温度过高 (尤其是夜间温度)则消耗太多。 从以上的产量示意式可以导出:为了增产,要在尽可能时间内保持适度的高光合面积和高光合 强度。这是内因(基因型)与外因(农业增产要素、环境)共同作用的结果。为此,在农业生产上 可采取以下措施:培育高光效品种:在当地生长期范围内尽可能延长作物的生育期或在温度适宜的 地区采用多熟制或间套作:适当增加的作物群体密度:及时提供作物所需的肥料和灌溉,创造良好 的土壤水分养分条件,保证光合作用高效进行:根据作物生长发育需要,及时进行农事活动与栽培 管理,预防自然灾害和防治病虫草害。 四、中国种植业现状与前景 中国人多地少,但种植业生产实行精耕细作,土地利用率较高。新中国成立以来,尽管有过各 种曲折,种植业生产还是获得了全面持续的发展。2004年,粮食作物、经济作物、园艺作物的播种 面积(×10hm2)分别为10161、2458和2948.2004年与1952年相比,人口增加了1.3倍,粮食总 产增加了1.9倍、单产增加了2.5倍,人均粮食占有量增加了25%,基本满足了人口增加与经济发 展的需求;经济作物播种面积增加了1倍,园艺作物面积增加了5.5~13倍。2008年,全国粮食、 9

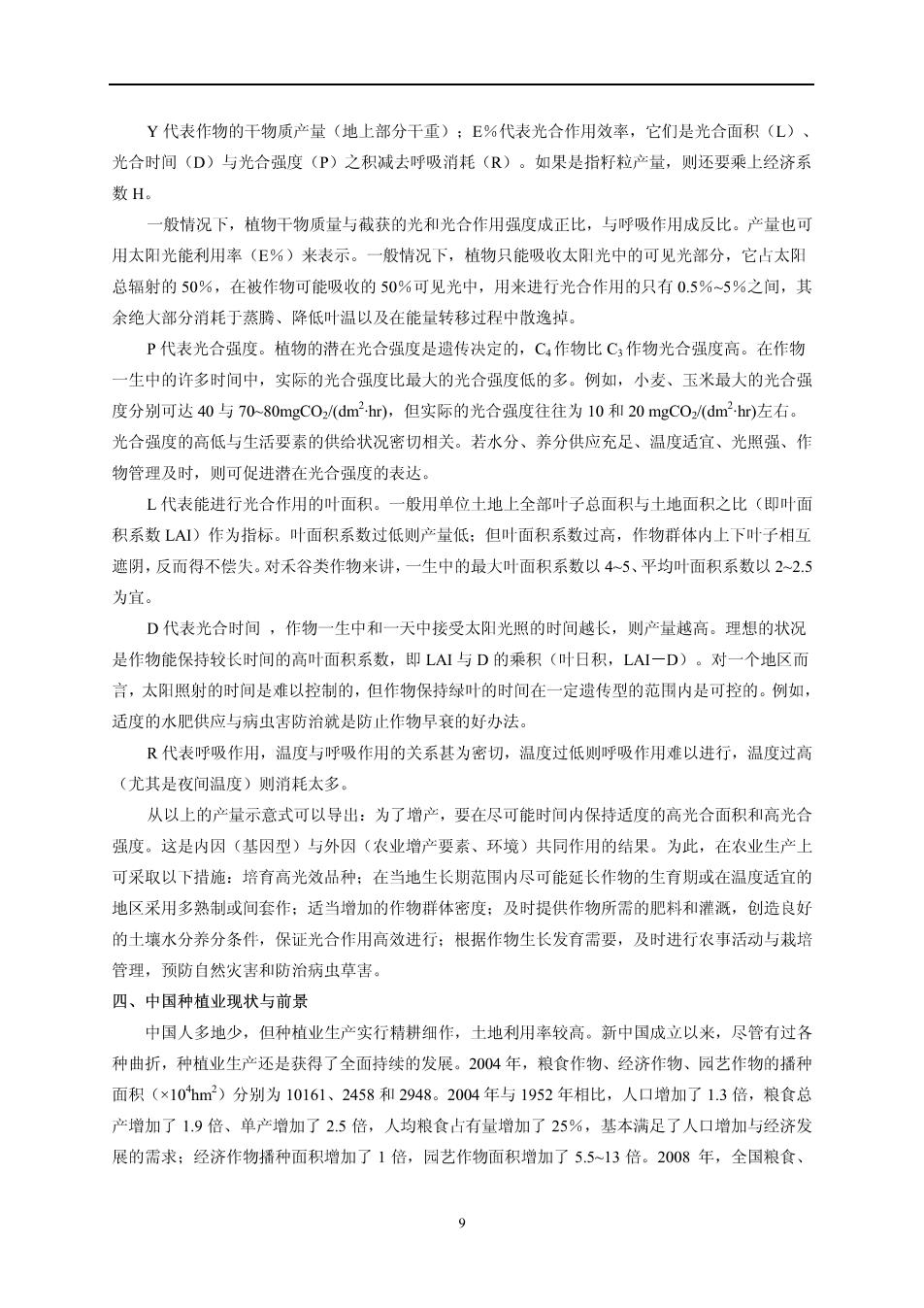

棉花、油料和糖料产量分别是52850万t、749万t、2952.8万t和13419.6万t,人均占有量分别是 404.1kg、5.7kg、22.6kg和102.6kg。2009年,全国粮食总产量达到53080万t,再创历史新高,连 续6年增产,首次实现连续3年超过50000万t,农民人均纯收入首次突破5000元大关,实际增幅 6%以上。2010年全年粮食产量达到54600万t,再创历史新高。 (一)种植制度的特点 中国种植制度的特点是较高的士地利用率与集约性生产,表现在: 1.种植结构以粮为主多种经营 全国的播种面积中,粮食作物约占23,经济作物与菜瓜作物分别占16%与13%。一般,经济 作物与园艺作物经济效益较高。 2.集约种植,单产较高 由于人多耕地少,因而精细利用土地,物质与人力投入较高,单位面积产量业较高(表4-1、 表4-2)。 表4-1粮食作物播种面积与产量(2004年) 粮食作物谷类 水稻小麦玉米谷子高粱其它谷物豆类大豆 薯类 面积10hm 10161 79352838216325459257 242 1280 959 946 总产10t 46947 4115717909919513029181233 611 22321740 3558 单产kg/hm2 4621 5187631142525120197941022526 174418153762 表4-2经济作物与园艺作物播种面积和产量(2004年) 油料棉花麻类糖料烟叶药材莱瓜果园茶园 面积10hm21443569 33 157 127128 1971 977 126 总产10t 3066632107 9571241 62011839484 单产kghm2 212511113233610371901 31466 3.种植指数高,但近年来有所下降 中国盛行多熟种植,是世界上高种植指数的国家之一,种植指数由1949年的128%增加到2000 年的157%,它所增加的粮食数约占全国粮食增加数的1/3。全国耕地中有1/2平均为一年两熟,占 据半壁江山,全国有23的播种面积是处在多熟种植的耕地上,它所生产的粮食约占全国总产的34。 可见,以多熟制为主体的集约性种植制度在全国农业生产中具有十分突出的地位。 20世纪90年代末以来,我国农业生产总体上由数量增长型向“高产、优质、高效”全面转变, 各地围绕市场需求开展大规模以“压粮扩经”为主体的种植结构调整。由于粮食比较效益低,农村 劳务经济快速发展以及轻简农业技术应用扩大,南方水田的冬闲田面积增加,单季稻面积扩大;北 方地区的间作套种面积也明显下降;华南、长江流域甚至黄淮海地区的蔬菜集中产区,由于夏季高 温、高湿,使蔬菜产量及效益较差,导致近年来出现了大面积的“夏闲田”。此期间的全国复种指 数显著下降,国家粮食安全与农业高效、农民增收及缓解资源环境约束的矛盾越来越突出。 4.复种是种植制度的重要特色 中国是世界上复种面积最大的国家。 10