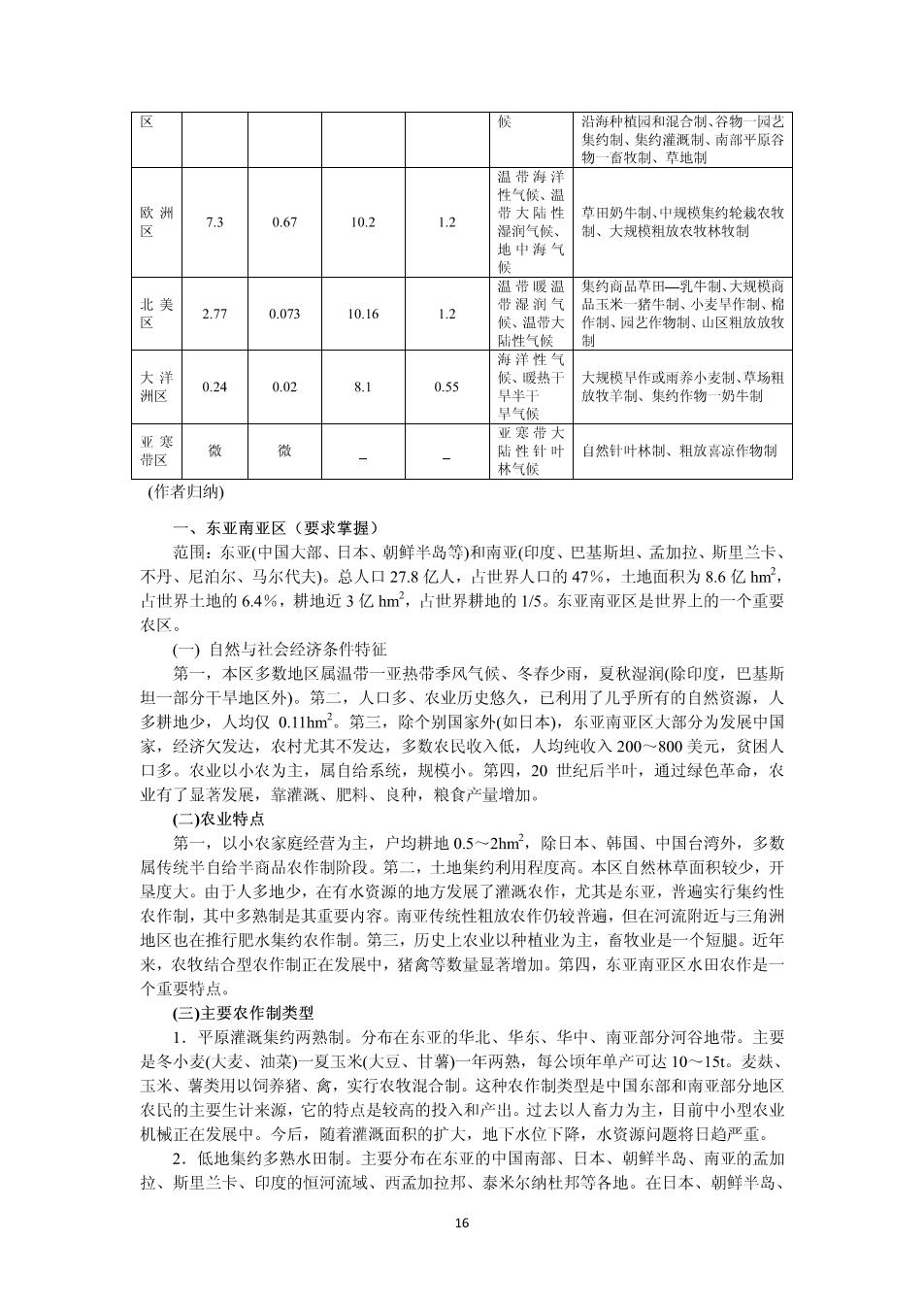

候 沿海种植园和混合制、谷物一园艺 集约制、集约灌溉制、南部平原谷 物一畜牧制、草地制 温带海洋 性气候、温 欧洲 带大陆性 草田奶牛制、中规模集约轮栽农牧 7.3 0.67 10.2 1.2 区 湿润气候、 制、大规模粗放农牧林牧制 地中海气 温带暖温 集约商品草田一乳牛制、大规模商 北美 带湿润气 品玉米一猪牛制、小麦旱作制、棉 区 2.77 0.073 10.16 1.2 候、温带大 作制、园艺作物制、山区粗放放牧 陆性气候 制 海洋性气 大洋 0.24 0.02 8.1 0.55 候、暖热干 大规模早作或雨养小麦制、草场粗 洲区 早半干 放牧羊制、集约作物一奶牛制 旱气候 亚寒 亚寒带大 微 微 陆性针叶 自然针叶林制、粗放喜凉作物制 带区 林气候 (作者归纳) 一、东亚南亚区(要求掌握) 范围:东亚(中国大部、日本、朝鲜半岛等)和南亚(印度、巴基斯坦、孟加拉、斯里兰卡、 不丹、尼泊尔、马尔代夫)。总人口27.8亿人,占世界人口的47%,土地面积为8.6亿hm2, 占世界土地的6.4%,耕地近3亿m2,占世界耕地的1/5。东亚南亚区是世界上的一个重要 农区。 (一)自然与社会经济条件特征 第一,本区多数地区属温带一亚热带季风气候、冬春少雨,夏秋湿润(除印度,巴基斯 坦一部分干旱地区外)。第二,人口多、农业历史悠久,已利用了儿乎所有的自然资源,人 多耕地少,人均仅0.11m2。第三,除个别国家外(如日本),东亚南亚区大部分为发展中国 家,经济欠发达,农村尤其不发达,多数农民收入低,人均纯收入200一800美元,贫困人 口多。农业以小农为主,属自给系统,规模小。第四,20世纪后半叶,通过绿色革命,农 业有了显著发展,靠灌溉、肥料、良种,粮食产量增加。 (二)农业特点 第一,以小农家庭经营为主,户均耕地0.5~2hm,除日本、韩国、中国台湾外,多数 属传统半自给半商品农作制阶段。第二,土地集约利用程度高。本区自然林草面积较少,开 垦度大。由于人多地少,在有水资源的地方发展了灌溉农作,尤其是东亚,普遍实行集约性 农作制,其中多熟制是其重要内容。南亚传统性粗放农作仍较普遍,但在河流附近与三角洲 地区也在推行肥水集约农作制。第三,历史上农业以种植业为主,畜牧业是一个短腿。近年 来,农牧结合型农作制正在发展中,猪禽等数量显著增加。第四,东亚南亚区水田农作是一 个重要特点。 (三)主要农作制类型 1.平原灌溉集约两熟制。分布在东亚的华北、华东、华中、南亚部分河谷地带。主要 是冬小麦(大麦、油菜)一夏玉米(大豆、甘薯)一年两熟,每公顷年单产可达10~15t。麦麸、 玉米、薯类用以饲养猪、禽,实行农牧混合制。这种农作制类型是中国东部和南亚部分地区 农民的主要生计来源,它的特点是较高的投入和产出。过去以人畜力为主,目前中小型农业 机械正在发展中。今后,随着灌溉面积的扩大,地下水位下降,水资源问题将日趋严重。 2.低地集约多熟水田制。主要分布在东亚的中国南部、日本、朝鲜半岛、南亚的孟加 拉、斯里兰卡、印度的恒河流域、西孟加拉邦、泰米尔纳杜邦等各地。在日本、朝鲜半岛、 16

中国北部、印度与孟加拉部分地区以一年一作为主,但本区较多的是实行麦一稻两熟或双季 稻制。在中国长江以南和印度的河谷三角洲地带还有实行冬作(小麦、大麦、油菜、蔬菜、 马铃薯)加双季稻的水田三熟制。这种方式是劳力密集型的灌溉农作制,多用牛耕,机械化 水平较低,农民多为自耕农,规模小,户均0.3~1hm,农民终年在水田劳作,十分辛苦。 在种植作物同时,由家庭小规模饲养畜禽或鱼塘养鱼。未来发展的趋势是,小中型拖拉机将 取代役牛,外出打工增多,农村基础设施将有改善,其发展方向是集约化、机械化、多样化, 增加农民收入。 3.雨养或旱农粗放制。在降雨较多的湿润半湿润地区实行无灌溉的雨养农作制,分布 在中国的东北、淮北、西南、南亚的印度、巴基斯坦的许多地区。种植小麦、玉米、稻、蔬 菜、豆类,并从事小规模的家庭养殖业,多数实行一年一作,也有相当部分实行一年两作。 在雨量较少、干旱季分明的印度、巴基斯坦、中国的西北等地区实行粗放型旱地农作制,靠 天吃饭,产量不稳,种植较为耐旱的高粱、木豆、棉花、谷子、粟黍类、花生、饲料等作物, 并广泛实行间混套作。由于规模小,产量低而不稳,农民较贫困。今后在雨养或旱作地区, 以自给为主的农业将逐步增加商品化的比重,畜禽业也将有所增加。 4.高地(Highland)粗放混合制。分布于印度、巴基斯坦、尼泊尔、孟加拉、斯里兰卡以 及中国西南高原的丘陵山地上。主要是谷物、豆类、块茎块根类、饲料作物、饲料树等以及 畜牧、果园等。这里主要是靠天吃饭,有许多是在斜坡地上耕作,水土流失严重,农民收入 低,贫困人口多。今后的趋向是恢复坡地的林、草、灌木等植被,保护生态,同时控制人口, 增加外出打工的人数与几率,增加政府性或公益性的投入也是必不可少的选择。 5.东方小规模现代集约制。主要分布在日本、朝鲜半岛南部、中国台湾岛等地,以水 田为主,其特点是实行集约化、机械化、水利化、化学化、兼化、农产品加工化、外贸化。 二、东南亚区 范围:主要包括印度支那半岛(泰国、缅甸、越南、老挝、柬埔寨)、菲律宾群岛、大巽 他群岛(印尼、文莱)和马来群岛以及太平洋中的一些小岛屿(属于大洋洲的巴布亚新几内亚也 划人此区)。总人口5亿人,陆地面积5亿hm2,其中耕地0.62亿hm2,占土地12.5%。多 热带森林,海岸线甚长。 (一)自然与社会经济条件特征 第一,气候高温潮湿。地处北回归线以南和南纬10。以北的热带地区,全年炎热多雨, 气候变化很小,无春、夏、秋、冬季,但有雨季和旱季,年降水量超过2000m,强降雨加 上森林垦荒导致水土流失严重。第二,植被以热带雨林为主,森林覆盖率达55%。土壤为 贫瘠的酸性红壤,其表层在植被作用下转化为微酸性腐殖质黑色森林土,三角洲平原为肥沃 的冲积土。第三,经济不够发达,全部为发展中国家,其中,印度支那半岛(泰国除外)最为 贫困。(二)农业特点第一,降水、热量、水域、生物等自然资源丰富,是热带、亚热带作物 和果木、森林的宝地。第二,农业欠发达,生产力较低,部分为传统自给小农经济,相当一 部分尚未脱离原始生态农业阶段,农村、农民较贫困。 (三)主要农作制类型 1.森林一游耕制:广泛分布于印度尼西亚、菲律宾、巴布亚新几内亚、马来西亚以及 印度支那半岛。在热带雨林里砍伐焚烧森林,种植作物(玉米、木薯、薯蓣、蔬菜、豆类、 芋、甘薯)若干年后弃荒,再迁移别处毁林开荒再弃荒。这是该区最原始也是普遍的农作制, 当地居民在森林里打猎、采集,生活水平低下。开垦的农田普遍采用混作,许多作物同播在 一块地上,当风、雨、旱、病虫草等自然灾害袭击时就不会颗粒无收。这种原始游耕制既不 经济又破坏生态,生产力也很低下,农民贫困,今后应逐步改为定耕制。 2.热带经济林木一作物制:主要分布在马来西亚、泰国、印度尼西亚,柬埔寨、菲律 宾、越南、巴布亚新几内亚的一部分地区。人工种植热带经济树木和作物,主要是橡胶、油 17