肌力训练技术 学习要点 影响肌力的因素与肌力下降的原因、肌力训练的目的和种类、肌力训练的基 本原则、肌力训练方法、肌耐力训练、临床应用:肩部、肘部及前臂、腕及手部 肌群肌力训练技术;能部、膝部、踝部肌群肌力训练技术:头颈、躯干肌群肌力 训练技术:核心肌力训练的定义、作用、方法。 第一节概述 肌力减弱是临床上最常见的症状之一,常会引起人体各项日常生活活动的障 碍,如坐、站、步行、转移等。肌力训练是增强肌力的主要方法。 一、影响肌力的因素与肌力下降的原因 (一)影响肌力的因素 1.肌肉的横截面积肌肉的力量是全体肌纤维收缩力量的总和,肌力大小 与肌肉的生理横截面积成正比,肌肉的生理横截面越大,其产生的肌力越大。生 理横截面积的大小,反应了该肌肉肌纤维的数量和粗细。 2,肌肉的初长度即肌肉收缩前的长度。当肌肉在收缩前被牵拉至适宜的 长度时,收缩时肌力较大:一般认为当肌肉被牵拉至其静息长度的12倍时,产 生的肌力最大。 3.肌纤维的类型肌肉力量的大小取决于不同类型的肌纤维在肌肉中所占 的比例。肌力的大小主要由肌肉中白肌纤维的数量决定,白肌纤维所占比例越高, 肌肉收缩力越大。 4.肌肉的募集肌肉收缩时同时投入收缩的运动单位数量越大,肌力越大, 称为肌肉的墓集(recruit)。肌肉募集受中枢神经系统功能的影响,运动神经发 出的冲动强度愈大,动员的运动单位就愈多:运动神经冲动的频率愈高,激活的 运动单位亦愈多。 5.肌肉收缩形式不同的肌肉收缩形式产生的力量不同,离心性收缩过程 中产生的肌力最大,其次为等长收缩,最小的为向心性收缩。 6.年龄和性别肌力约在20岁时达到峰值,之后随着年龄的增长而逐渐衰 退,肌容积、肌肉的横截面积因肌纤维的变细而减少,55岁后衰退速度加快。 就性别而言,男性肌力比女性大,女性肌力一般为男性的2/3,尤其以握力和

肌力训练技术 学习要点 影响肌力的因素与肌力下降的原因、肌力训练的目的和种类、肌力训练的基 本原则、肌力训练方法、肌耐力训练、临床应用;肩部、肘部及前臂、腕及手部 肌群肌力训练技术;髋部、膝部、踝部肌群肌力训练技术;头颈、躯干肌群肌力 训练技术;核心肌力训练的定义、作用、方法。 第一节 概述 肌力减弱是临床上最常见的症状之一,常会引起人体各项日常生活活动的障 碍,如坐、站、步行、转移等。肌力训练是增强肌力的主要方法。 一、影响肌力的因素与肌力下降的原因 (一)影响肌力的因素 1.肌肉的横截面积 肌肉的力量是全体肌纤维收缩力量的总和,肌力大小 与肌肉的生理横截面积成正比,肌肉的生理横截面越大,其产生的肌力越大。生 理横截面积的大小,反应了该肌肉肌纤维的数量和粗细。 2.肌肉的初长度 即肌肉收缩前的长度。当肌肉在收缩前被牵拉至适宜的 长度时,收缩时肌力较大;一般认为当肌肉被牵拉至其静息长度的 1.2 倍时,产 生的肌力最大。 3.肌纤维的类型 肌肉力量的大小取决于不同类型的肌纤维在肌肉中所占 的比例。肌力的大小主要由肌肉中白肌纤维的数量决定,白肌纤维所占比例越高, 肌肉收缩力越大。 4.肌肉的募集 肌肉收缩时同时投入收缩的运动单位数量越大,肌力越大, 称为肌肉的募集(recruit)。肌肉募集受中枢神经系统功能的影响,运动神经发 出的冲动强度愈大,动员的运动单位就愈多;运动神经冲动的频率愈高,激活的 运动单位亦愈多。 5.肌肉收缩形式 不同的肌肉收缩形式产生的力量不同,离心性收缩过程 中产生的肌力最大,其次为等长收缩,最小的为向心性收缩。 6.年龄和性别 肌力约在 20 岁时达到峰值,之后随着年龄的增长而逐渐衰 退,肌容积、肌肉的横截面积因肌纤维的变细而减少,55 岁后衰退速度加快。 就性别而言,男性肌力比女性大,女性肌力一般为男性的 2/3,尤其以握力和

垂直跳的力量最为明显,女性的握力为男性的60%,垂直跳的肌爆发力约为男性 的65%,男性肌力通常与男性激素有关。 7.心理因素肌力易受到心理的影响。在暗示、大声命令及有积极的训练 目的时,训练者所发挥的肌力比自主最大收缩力大20%~30%。 课堂讨论 长期卧床制动,肌力下降的速度为什么比肌肉菱缩的速度快? (二)肌力下降的原因 1.年龄增加肌肉力量在20岁之前随着年龄的增长而增强,20岁之后随 年龄的增大肌力将逐渐下降,下肢较上肢下降更快。 2.神经系统疾病中枢神经系统和周围神经系统的损伤,都会影响到受损 神经所支配肌肉的募集。如脑血管疾病、脑瘫、颅脑损伤等中枢神经障碍导致偏 侧肢体瘫痪或肌力下降:臂丛神经损伤后上肢肌肉瘫痪或肌力下降。 3.肌肉萎缩肌肉萎缩是由于肌原纤维的减少而导致的肌纤维菱缩,主要 有失用性肌肉萎缩,失神经性肌肉萎缩和缺血性肌肉萎缩等。失用性肌肉萎缩是 指肢体长期制动及无功能状态,使肌原纤维减少,而导致肌纤维菱缩和肌肉力量 的减退,常见于长期卧床的心脑血管疾病、骨关节疾病及骨关节损伤术后患者。 在完全卧床休息的情况下,肌力每周减少10%一15%,每天约减少1%~3%:如 卧床休息3~5周,肌力可减少50%,同时肌肉出现失用性萎缩,在股四头肌、 踝背伸肌处尤为明显。肌肉耐力亦逐渐减退,肌肉容积缩小,肌肉松弛,肌力和 肌肉耐力下降。通过适当的运动训练,肌肉容积可复原,肌力和肌肉耐力可逐渐 恢复。 4.肌源性疾病肌源性肌力下降主要是因肌营养不良、多发性肌炎等疾病 所致。进行性肌营养不良主要表现为四肢近端及躯干的肌力下降与肌肉菱缩:多 发性肌炎出现肌力下降的主要部位为四肢近端肌群、颈屈曲肌群、咽喉肌群等。 二、肌力训练的目的和种类 (一)肌力训练的目的 1,使肌力减低的肌肉通过肌力训练,增强肌力。 2.增强肌肉的耐力,延长肌肉持续收缩的时间 3.通过训练增加肌肉力量,为以后的平衡、协调、步行、转移等功能训练

垂直跳的力量最为明显,女性的握力为男性的 60%,垂直跳的肌爆发力约为男性 的 65%,男性肌力通常与男性激素有关。 7.心理因素 肌力易受到心理的影响。在暗示、大声命令及有积极的训练 目的时,训练者所发挥的肌力比自主最大收缩力大 20%~30%。 (二)肌力下降的原因 1.年龄增加 肌肉力量在 20 岁之前随着年龄的增长而增强,20 岁之后随 年龄的增大肌力将逐渐下降,下肢较上肢下降更快。 2.神经系统 疾病中枢神经系统和周围神经系统的损伤,都会影响到受损 神经所支配肌肉的募集。如脑血管疾病、脑瘫、颅脑损伤等中枢神经障碍导致偏 侧肢体瘫痪或肌力下降;臂丛神经损伤后上肢肌肉瘫痪或肌力下降。 3.肌肉萎缩 肌肉萎缩是由于肌原纤维的减少而导致的肌纤维萎缩,主要 有失用性肌肉萎缩,失神经性肌肉萎缩和缺血性肌肉萎缩等。失用性肌肉萎缩是 指肢体长期制动及无功能状态,使肌原纤维减少,而导致肌纤维萎缩和肌肉力量 的减退,常见于长期卧床的心脑血管疾病、骨关节疾病及骨关节损伤术后患者。 在完全卧床休息的情况下,肌力每周减少 10%~15%,每天约减少 1%~3%;如 卧床休息 3~5 周,肌力可减少 50%,同时肌肉出现失用性萎缩,在股四头肌、 踝背伸肌处尤为明显。肌肉耐力亦逐渐减退,肌肉容积缩小,肌肉松弛,肌力和 肌肉耐力下降。通过适当的运动训练,肌肉容积可复原,肌力和肌肉耐力可逐渐 恢复。 4.肌源性疾病 肌源性肌力下降主要是因肌营养不良、多发性肌炎等疾病 所致。进行性肌营养不良主要表现为四肢近端及躯干的肌力下降与肌肉萎缩;多 发性肌炎出现肌力下降的主要部位为四肢近端肌群、颈屈曲肌群、咽喉肌群等。 二、肌力训练的目的和种类 (一)肌力训练的目的 1.使肌力减低的肌肉通过肌力训练,增强肌力。 2.增强肌肉的耐力,延长肌肉持续收缩的时间。 3.通过训练增加肌肉力量,为以后的平衡、协调、步行、转移等功能训练 课堂讨论 长期卧床制动,肌力下降的速度为什么比肌肉萎缩的速度快?

做准备 (二)肌力训练的种类 1.根据不同训练目的分类可分为增强肌力训练和增强肌肉耐力训练两种, 人体肌纤维中的红肌纤维,含肌原纤维较少,含肌红蛋白和线粒体较多,支配它 的运动神经元较小,周围毛细血管丰富,氧化酶活性较高,糖酵解酶活性较低: 其以有氧代谢供能为主,收缩较慢,持续时间长,耐力较好不易疲劳,是做低强 度运动及休息时维持姿势的主要动力。白肌纤维含肌原纤维较多,含肌红蛋白和 线粒体较少,支配它的运动神经元较大,周围毛细血管较少,氧化酶活性较低, 糖酵解酶活性较高:其依靠ATP分解和糖无氧酵解供能,收缩快,持续时间短, 有爆发力但易疲劳,是做高强度运动时的主要动力。 肌肉收缩强度不同,参与收缩的肌纤维不同,肌肉训练的效果亦不同。收缩 强度相当于最大收缩强度的40%时,肌肉的运动单位募集率较低,且主要募集红 肌纤维,对增强肌肉耐力有效:收缩强度进一步增强时,肌肉募集率增高,红肌、 白肌纤维也依次参与收缩,此时对增强肌力有效。因此要增强肌力时,应加大负 荷量以募集更多的肌纤维收缩,同时加快运动速度及缩短训练时间:要增强肌肉 耐力时,则要相对减小负荷,增加重复次数,延长训练时间。 2.根据肌力大小不同分类可分为传递神经冲动训练、被动运动、辅助主 动运动、主动运动、抗阻运动等方法。 (1)0级肌力:可采用肌肉电刺激法,也可采用传递神经冲动训练和被动 运动。 (2)1~2级肌力:仍可采用肌肉电刺激法与传递神经冲动训练,此时应开 始辅助主动运动训练。 (3)3级肌力:进行主动运动训练。 (4)4~5级肌力:进行抗阻运动训练。 3.根据肌肉收缩方式不同分类可分为等长训练、等张训练和等速训练。 三、肌力训练的基本原则 (一)阻力原则 阻力的施加是增强肌力的主要原则。这种阻力可来自肌肉本身的重量、肌肉 移动过程中遇到的障碍或为纯粹外加的阻力,若在无阻力状态中进行训练,则不

做准备。 (二)肌力训练的种类 1.根据不同训练目的分类 可分为增强肌力训练和增强肌肉耐力训练两种。 人体肌纤维中的红肌纤维,含肌原纤维较少,含肌红蛋白和线粒体较多,支配它 的运动神经元较小,周围毛细血管丰富,氧化酶活性较高,糖酵解酶活性较低; 其以有氧代谢供能为主,收缩较慢,持续时间长,耐力较好不易疲劳,是做低强 度运动及休息时维持姿势的主要动力。白肌纤维含肌原纤维较多,含肌红蛋白和 线粒体较少,支配它的运动神经元较大,周围毛细血管较少,氧化酶活性较低, 糖酵解酶活性较高;其依靠 ATP 分解和糖无氧酵解供能,收缩快,持续时间短, 有爆发力但易疲劳,是做高强度运动时的主要动力。 肌肉收缩强度不同,参与收缩的肌纤维不同,肌肉训练的效果亦不同。收缩 强度相当于最大收缩强度的 40%时,肌肉的运动单位募集率较低,且主要募集红 肌纤维,对增强肌肉耐力有效;收缩强度进一步增强时,肌肉募集率增高,红肌、 白肌纤维也依次参与收缩,此时对增强肌力有效。因此要增强肌力时,应加大负 荷量以募集更多的肌纤维收缩,同时加快运动速度及缩短训练时间;要增强肌肉 耐力时,则要相对减小负荷,增加重复次数,延长训练时间。 2.根据肌力大小不同分类 可分为传递神经冲动训练、被动运动、辅助主 动运动、主动运动、抗阻运动等方法。 (1)0 级肌力:可采用肌肉电刺激法,也可采用传递神经冲动训练和被动 运动。 (2)1~2 级肌力:仍可采用肌肉电刺激法与传递神经冲动训练,此时应开 始辅助主动运动训练。 (3)3 级肌力:进行主动运动训练。 (4)4~5 级肌力:进行抗阻运动训练。 3.根据肌肉收缩方式不同分类 可分为等长训练、等张训练和等速训练。 三、肌力训练的基本原则 (一)阻力原则 阻力的施加是增强肌力的主要原则。这种阻力可来自肌肉本身的重量、肌肉 移动过程中遇到的障碍或为纯粹外加的阻力,若在无阻力状态中进行训练,则不

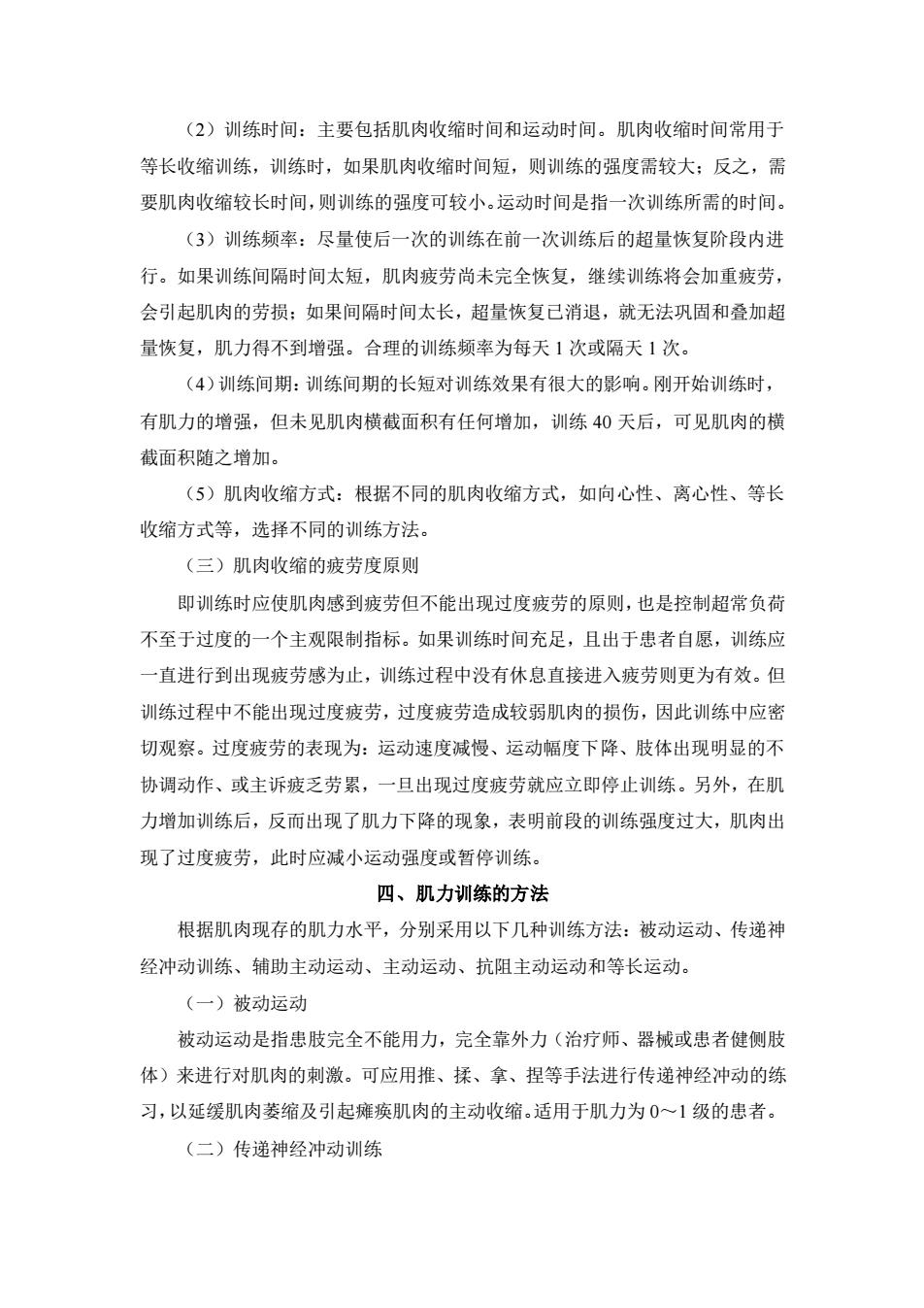

能达到增强肌力的目的。因此,当肌力在3级以上时,应考虑采用抗阻训练的方 法。 (二)超常负荷原则 训练时运动必须超过一定的负荷量和保证超过一定的时间,也称超负荷原理。 在训练中,除非使肌肉的负荷超过日常的活动,否则就不能改善肌力,也即超负 荷可能引发超量恢复机制。超量恢复是指肌肉或肌群经过适当的训练后,产生适 度的疲劳,肌肉先经过疲劳恢复阶段,再达到超量恢复阶段。在疲劳恢复阶段, 训练中消耗的能源物质、收缩蛋白、酶蛋白恢复到运动前水平:在超量恢复阶段, 这些物质继续上升并超过运动前水平,然后又逐渐回到运动前水平。所以,当下 一次训练在前一次超量恢复阶段进行,就能以前一次超量恢复阶段的生理生化水 平为起点,从而巩固和叠加超量恢复,逐步实现肌肉形态的发展和肌力的增强(图 5-1)。因此,超量恢复是肌力训练的生理学基础。通常超量恢复于运动后1~2 天内出现,运动量太小,不感到疲劳,无超量恢复出现。 图51 图5-1超量恢复机制 增强肌力训练时所给的负荷应略高于现有的肌力水平或至少相当于使肌肉 产生最大强度收缩时所需负荷的60%,并持续训练6周,才能取得较好的效果 训练者要满足一定的运动强度、训练的持续时间、训练频率、训练间期、根据肌 肉收缩形式选择相对应的训练方法等5个基本条件,才能达到增强肌力的目的。 (1)训练强度:常用最大肌力的比例(%)或相对1次最大重复量(1 repetitior maximum,1RM)或10次最大重复量(10 repetition maximum,10RM)的比例 为患者选择适度的训练强度。 1RM指受试者仅能完成一次全关节活动范围的最大抗阻力重量。训练时, 将1RM为基准做等长训练,一日一次,每周测定一次1RM,再逐渐增加运动的 负荷量。 10M指受试者能连续运动10次时能对抗的最大抗阻力重量。如果超过这 个重量就做不了10次,将此极限重量作为基准。每周测定一次10RM,再逐渐 增加运动的负荷量

能达到增强肌力的目的。因此,当肌力在 3 级以上时,应考虑采用抗阻训练的方 法。 (二)超常负荷原则 训练时运动必须超过一定的负荷量和保证超过一定的时间,也称超负荷原理。 在训练中,除非使肌肉的负荷超过日常的活动,否则就不能改善肌力,也即超负 荷可能引发超量恢复机制。超量恢复是指肌肉或肌群经过适当的训练后,产生适 度的疲劳,肌肉先经过疲劳恢复阶段,再达到超量恢复阶段。在疲劳恢复阶段, 训练中消耗的能源物质、收缩蛋白、酶蛋白恢复到运动前水平;在超量恢复阶段, 这些物质继续上升并超过运动前水平,然后又逐渐回到运动前水平。所以,当下 一次训练在前一次超量恢复阶段进行,就能以前一次超量恢复阶段的生理生化水 平为起点,从而巩固和叠加超量恢复,逐步实现肌肉形态的发展和肌力的增强(图 5-1)。因此,超量恢复是肌力训练的生理学基础。通常超量恢复于运动后 1~2 天内出现,运动量太小,不感到疲劳,无超量恢复出现。 图 5-1 超量恢复机制 增强肌力训练时所给的负荷应略高于现有的肌力水平或至少相当于使肌肉 产生最大强度收缩时所需负荷的 60%,并持续训练 6 周,才能取得较好的效果。 训练者要满足一定的运动强度、训练的持续时间、训练频率、训练间期、根据肌 肉收缩形式选择相对应的训练方法等 5 个基本条件,才能达到增强肌力的目的。 (1)训练强度:常用最大肌力的比例(%)或相对 1 次最大重复量(1 repetition maximum,1RM)或 10 次最大重复量(10 repetition maximum,10RM)的比例 为患者选择适度的训练强度。 1RM 指受试者仅能完成一次全关节活动范围的最大抗阻力重量。训练时, 将 1RM 为基准做等长训练,一日一次,每周测定一次 1RM,再逐渐增加运动的 负荷量。 10RM 指受试者能连续运动 10 次时能对抗的最大抗阻力重量。如果超过这 个重量就做不了 10 次,将此极限重量作为基准。每周测定一次 10RM,再逐渐 增加运动的负荷量。 图 5-1

(2)训练时间:主要包括肌肉收缩时间和运动时间。肌肉收缩时间常用于 等长收缩训练,训练时,如果肌肉收缩时间短,则训练的强度需较大;反之,需 要肌肉收缩较长时间,则训练的强度可较小。运动时间是指一次训练所需的时间。 (3)训练频率:尽量使后一次的训练在前一次训练后的超量恢复阶段内进 行。如果训练间隔时间太短,肌肉疲劳尚未完全恢复,继续训练将会加重疲劳, 会引起肌肉的劳损:如果间隔时间太长,超量恢复已消退,就无法巩固和叠加超 量恢复,肌力得不到增强。合理的训练频率为每天1次或隔天1次。 (4)训练间期:训练间期的长短对训练效果有很大的影响。刚开始训练时, 有肌力的增强,但未见肌肉横截面积有任何增加,训练40天后,可见肌肉的横 截面积随之增加。 (5)肌肉收缩方式:根据不同的肌肉收缩方式,如向心性、离心性、等长 收缩方式等,选择不同的训练方法。 (三)肌肉收缩的疲劳度原则 即训练时应使肌肉感到疲劳但不能出现过度疲劳的原则,也是控制超常负荷 不至于过度的一个主观限制指标。如果训练时间充足,且出于患者自愿,训练应 一直进行到出现疲劳感为止,训练过程中没有休息直接进入疲劳则更为有效。但 训练过程中不能出现过度疲劳,过度疲劳造成较弱肌肉的损伤,因此训练中应密 切观察。过度疲劳的表现为:运动速度减慢、运动幅度下降、肢体出现明显的不 协调动作、或主诉疲乏劳累,一旦出现过度疲劳就应立即停止训练。另外,在肌 力增加训练后,反而出现了肌力下降的现象,表明前段的训练强度过大,肌肉出 现了过度疲劳,此时应减小运动强度或暂停训练。 四、肌力训练的方法 根据肌肉现存的肌力水平,分别采用以下几种训练方法:被动运动、传递神 经冲动训练、辅助主动运动、主动运动、抗阻主动运动和等长运动。 (一)被动运动 被动运动是指患肢完全不能用力,完全靠外力(治疗师、器械或患者健侧肢 体)来进行对肌肉的刺激。可应用推、揉、拿、捏等手法进行传递神经冲动的练 习,以延缓肌肉菱缩及引起瘫痪肌肉的主动收缩。适用于肌力为0~1级的患者。 (二)传递神经冲动训练

(2)训练时间:主要包括肌肉收缩时间和运动时间。肌肉收缩时间常用于 等长收缩训练,训练时,如果肌肉收缩时间短,则训练的强度需较大;反之,需 要肌肉收缩较长时间,则训练的强度可较小。运动时间是指一次训练所需的时间。 (3)训练频率:尽量使后一次的训练在前一次训练后的超量恢复阶段内进 行。如果训练间隔时间太短,肌肉疲劳尚未完全恢复,继续训练将会加重疲劳, 会引起肌肉的劳损;如果间隔时间太长,超量恢复已消退,就无法巩固和叠加超 量恢复,肌力得不到增强。合理的训练频率为每天 1 次或隔天 1 次。 (4)训练间期:训练间期的长短对训练效果有很大的影响。刚开始训练时, 有肌力的增强,但未见肌肉横截面积有任何增加,训练 40 天后,可见肌肉的横 截面积随之增加。 (5)肌肉收缩方式:根据不同的肌肉收缩方式,如向心性、离心性、等长 收缩方式等,选择不同的训练方法。 (三)肌肉收缩的疲劳度原则 即训练时应使肌肉感到疲劳但不能出现过度疲劳的原则,也是控制超常负荷 不至于过度的一个主观限制指标。如果训练时间充足,且出于患者自愿,训练应 一直进行到出现疲劳感为止,训练过程中没有休息直接进入疲劳则更为有效。但 训练过程中不能出现过度疲劳,过度疲劳造成较弱肌肉的损伤,因此训练中应密 切观察。过度疲劳的表现为:运动速度减慢、运动幅度下降、肢体出现明显的不 协调动作、或主诉疲乏劳累,一旦出现过度疲劳就应立即停止训练。另外,在肌 力增加训练后,反而出现了肌力下降的现象,表明前段的训练强度过大,肌肉出 现了过度疲劳,此时应减小运动强度或暂停训练。 四、肌力训练的方法 根据肌肉现存的肌力水平,分别采用以下几种训练方法:被动运动、传递神 经冲动训练、辅助主动运动、主动运动、抗阻主动运动和等长运动。 (一)被动运动 被动运动是指患肢完全不能用力,完全靠外力(治疗师、器械或患者健侧肢 体)来进行对肌肉的刺激。可应用推、揉、拿、捏等手法进行传递神经冲动的练 习,以延缓肌肉萎缩及引起瘫痪肌肉的主动收缩。适用于肌力为 0~1 级的患者。 (二)传递神经冲动训练