第一单元源远流长的中华文化 D.儒家思想 进了东亚地区文化的交流:丰富了人类文化体系。原因: 答案C 汉字符号丰富多样:汉字具有较强的适用性。 解析结合所学知识,可知在“学术上”的东西是印刷术。 拓展·提高 印刷术的传播,加速了知识的普及和传播,大大推动了文 艺复兴运动和宗教改革,促进了思想解放和社会进步,故 1.宋初的儒家学者以对待杨墨(杨子、墨子)的态度对待佛 C项正确:“在战争上”指的是火药,“在航海上”指的是指 教,予以排斥。宋朝中期以后,出现士人“不学则已,如学 南针,儒家思想与题千材料无关,故A,B、D三项均错误。 焉,未有不归于禅”的局面。这一变化反映了() 9.17世纪来华传教士曾将《论语》N大学》等译为拉丁文在欧 A.佛教成为社会主流文化 洲出版。19世纪中期传教士理雅各又将多部儒家经典译 B.市民阶层的兴起瓦解理学统治 成英文,在西方引起轰动。这表明( C,政治稳定推动文化发展 A.儒家思想被西方学者普遍接受 D.儒学对佛教的吸收融合 B.中华传统文化在西方引起关注 答案D C.中西文化交流限于传教士之间 解析根据题干材料“宋朝中期以后,出现士人·不学则 D.儒家思想推动了西方政治革命 已,如学焉,未有不归于禅'的局面”并结合所学知识,可知 答案B 宋朝理学兴起,理学以儒家学说为核心,兼容佛教和道教 解析根据题干材料,可知西方传教士把中国的儒家经典 理论,D项正确:儒家文化是当时社会的主流文化,A项错 介绍到西方,在西方引起了轰动,但这并不能说明儒家思 误;B项说法不符合史实,故错误;题干材料体现不出政治 想已经被西方学者普遍接受,排除A项:儒家经典在西方 稳定与文化发展之间的关系,C项错误。 引起轰动,这说明中华传统文化在西方引起关注,故选B 2.19世纪中期开始,求进步的中国人不断向西方学习。20 项:19世纪中国和西方的文化交流已经不局限于传教士 世纪初,梁启超、张东荪等一批知识分子却明确表达了对 之间,排除C项:题干材料没有体现西方政治革命,排 西方文明的极度失望。这一变化主要是由于() 除D项。 A.第一次世界大战的刺激 二、非选择题 B.民族资产阶级的壮大 10.材料一青铜器作为文字的载体有一个很大的局限就是 C.新文化运动的影响 面积太小,无法刻写太多的文字,而且铸造工艺也比较复 D.马克思主义的广泛传播 杂。严格地说,轻便而实用的竹简、木牍才是中国文献史 答案A 上真正意义上的“书籍”。与竹简、木牍并行的另一类文 解析19世纪中叶,西学进一步传入,一些较为开明的知 字载体是缣帛,它质地轻软,便于展阅,但缘帛成本较高, 识分子主张学习西方。资产阶级维新派主张学习西方的 产量有限,这就使得帛书的使用范图不能像简册那样广 政治制度,建立资产阶级代议制,但第一次世界大战的爆 泛,只有朝廷和贵族之家才有条件使用,从而限制了其文 发让他们看到西方资本主义制度的弊端,他们对此极度失 化功能的发挥。 望,故选A项。 一摘编自王恩全《论中国汉字的载体 3.英国科学家赫胥黎在《进化论与伦理学》中认为不能将自 演变及其文化功能》 然的进化论与人类社会的伦理学混为一谈。但严复将该 材料二历史上,在以我国为中心的东亚地区,随着汉字 书翻译成《天演论》时,“煞费苦心”地将二者联系起来,提 的广泛传播和深刻影响,先后形成了包括西夏文、契丹 出自然界进化规律同样适用于人类社会。严复意在 文、女真文、日文、越南啊字、方块壮文、老白文等在内的 十种汉字系民族文字,构成了一个多姿多彩的文字家族 A.纠正生物进化论的错误 和文化宝库。这些文字的形成和发展,是汉文化和各民 B.为反清革命提供理论依据 族文化密切交流的成果,也是汉字符号多语言适用性的 C.传播“中体西用”思想 体现。汉字的传播及汉字系文字的形成和发展,是东亚 D.促进国人救亡意识的觉醒 地区最为重要的历史文化现象之一。 答案D 一王锋《追寻汉字传播和 解析严复将《进化论与伦理学》翻译成《天演论》,提出 发展的历史足远:陆锡兴教授 “自然界进化规律同样适用于人类社会”,结合当时中国社 〈汉字传播史〉评介》 会的背景,可知当时中国面临严重的民族危机,因此严复 (1)根据材料一,分析简牍在文字载体中一度取得优势地 宣传进化论,提出社会发展同样遵循“物竞天择,适者生 位的原因。 存”的规律,目的是倡导维新变法,促进国人救亡意识的觉 (2)根据材料二并结合所学知识,概括汉字对中国、东亚 醒,D项正确:题干材料反映的是严复将进化论与其救亡 和世界文化的影响,并分析原因。 主张相结合,而不是纠正生物进化论的错误,A项错误:严 参考答案(1)原因:面积较大,写字较多:制作工艺简 复属于资产阶级雏新派,主张变法维新,不主张反清革命, 单;轻便实用:成本低;产量高。 B项错误;严复主张维新变法,而“中体西用”是洋务派的 (2)影响:推动了中国各民族文化的交融和发展:促 主张,C项错误。 11

第一单元 源远流长的中华文化 D.儒家思想 答案 C 解析 结合所学知识,可知在“学术上”的东西是印刷术。 印刷术的传播,加速了知识的普及和传播,大大推动了文 艺复兴运动和宗教改革,促进了思想解放和社会进步,故 C项正确;“在战争上”指的是火药,“在航海上”指的是指 南针,儒家思想与题干材料无关,故 A、B、D三项均错误。 9.17世纪来华传教士曾将《论语》《大学》等译为拉丁文在欧 洲出版。19世纪中期传教士理雅各又将多部儒家经典译 成英文,在西方引起轰动。这表明( ) A.儒家思想被西方学者普遍接受 B.中华传统文化在西方引起关注 C.中西文化交流限于传教士之间 D.儒家思想推动了西方政治革命 答案 B 解析 根据题干材料,可知西方传教士把中国的儒家经典 介绍到西方,在西方引起了轰动,但这并不能说明儒家思 想已经被西方学者普遍接受,排除 A项;儒家经典在西方 引起轰动,这说明中华传统文化在西方引起关注,故选B 项;19世纪中国和西方的文化交流已经不局限于传教士 之间,排除 C 项;题干材料没有体现西方政治革命,排 除D项。 二、非选择题 10.材料一 青铜器作为文字的载体有一个很大的局限就是 面积太小,无法刻写太多的文字,而且铸造工艺也比较复 杂。严格地说,轻便而实用的竹简、木牍才是中国文献史 上真正意义上的“书籍”。与竹简、木牍并行的另一类文 字载体是缣帛,它质地轻软,便于展阅,但缣帛成本较高, 产量有限,这就使得帛书的使用范围不能像简册那样广 泛,只有朝廷和贵族之家才有条件使用,从而限制了其文 化功能的发挥。 ———摘编自王恩全《论中国汉字的载体 演变及其文化功能》 材料二 历史上,在以我国为中心的东亚地区,随着汉字 的广泛传播和深刻影响,先后形成了包括西夏文、契丹 文、女真文、日文、越南喃字、方块壮文、老白文等在内的 十种汉字系民族文字,构成了一个多姿多彩的文字家族 和文化宝库。这些文字的形成和发展,是汉文化和各民 族文化密切交流的成果,也是汉字符号多语言适用性的 体现。汉字的传播及汉字系文字的形成和发展,是东亚 地区最为重要的历史文化现象之一。 ———王锋《追寻汉字传播和 发展的历史足迹:陆锡兴教授 <汉字传播史>评介》 (1)根据材料一,分析简牍在文字载体中一度取得优势地 位的原因。 (2)根据材料二并结合所学知识,概括汉字对中国、东亚 和世界文化的影响,并分析原因。 参考答案 (1)原因:面积较大,写字较多;制作工艺简 单;轻便实用;成本低;产量高。 (2)影响:推动了中国各民族文化的交融和发展;促 进了东亚地区文化的交流;丰富了人类文化体系。原因: 汉字符号丰富多样;汉字具有较强的适用性。 拓展 提高 1.宋初的儒家学者以对待杨墨(杨子、墨子)的态度对待佛 教,予以排斥。宋朝中期以后,出现士人“不学则已,如学 焉,未有不归于禅”的局面。这一变化反映了( ) A.佛教成为社会主流文化 B.市民阶层的兴起瓦解理学统治 C.政治稳定推动文化发展 D.儒学对佛教的吸收融合 答案 D 解析 根据题干材料“宋朝中期以后,出现士人‘不学则 已,如学焉,未有不归于禅’的局面”并结合所学知识,可知 宋朝理学兴起,理学以儒家学说为核心,兼容佛教和道教 理论,D项正确;儒家文化是当时社会的主流文化,A项错 误;B项说法不符合史实,故错误;题干材料体现不出政治 稳定与文化发展之间的关系,C项错误。 2.19世纪中期开始,求进步的中国人不断向西方学习。20 世纪初,梁启超、张东荪等一批知识分子却明确表达了对 西方文明的极度失望。这一变化主要是由于( ) A.第一次世界大战的刺激 B.民族资产阶级的壮大 C.新文化运动的影响 D.马克思主义的广泛传播 答案 A 解析 19世纪中叶,西学进一步传入,一些较为开明的知 识分子主张学习西方。资产阶级维新派主张学习西方的 政治制度,建立资产阶级代议制,但第一次世界大战的爆 发让他们看到西方资本主义制度的弊端,他们对此极度失 望,故选 A项。 3.英国科学家赫胥黎在《进化论与伦理学》中认为不能将自 然的进化论与人类社会的伦理学混为一谈。但严复将该 书翻译成《天演论》时,“煞费苦心”地将二者联系起来,提 出自然界进化规律同样适用于人类社会。严复意在 ( ) A.纠正生物进化论的错误 B.为反清革命提供理论依据 C.传播“中体西用”思想 D.促进国人救亡意识的觉醒 答案 D 解析 严复将《进化论与伦理学》翻译成《天演论》,提出 “自然界进化规律同样适用于人类社会”,结合当时中国社 会的背景,可知当时中国面临严重的民族危机,因此严复 宣传进化论,提出社会发展同样遵循“物竞天择,适者生 存”的规律,目的是倡导维新变法,促进国人救亡意识的觉 醒,D项正确;题干材料反映的是严复将进化论与其救亡 主张相结合,而不是纠正生物进化论的错误,A项错误;严 复属于资产阶级维新派,主张变法维新,不主张反清革命, B项错误;严复主张维新变法,而“中体西用”是洋务派的 主张,C项错误。 11

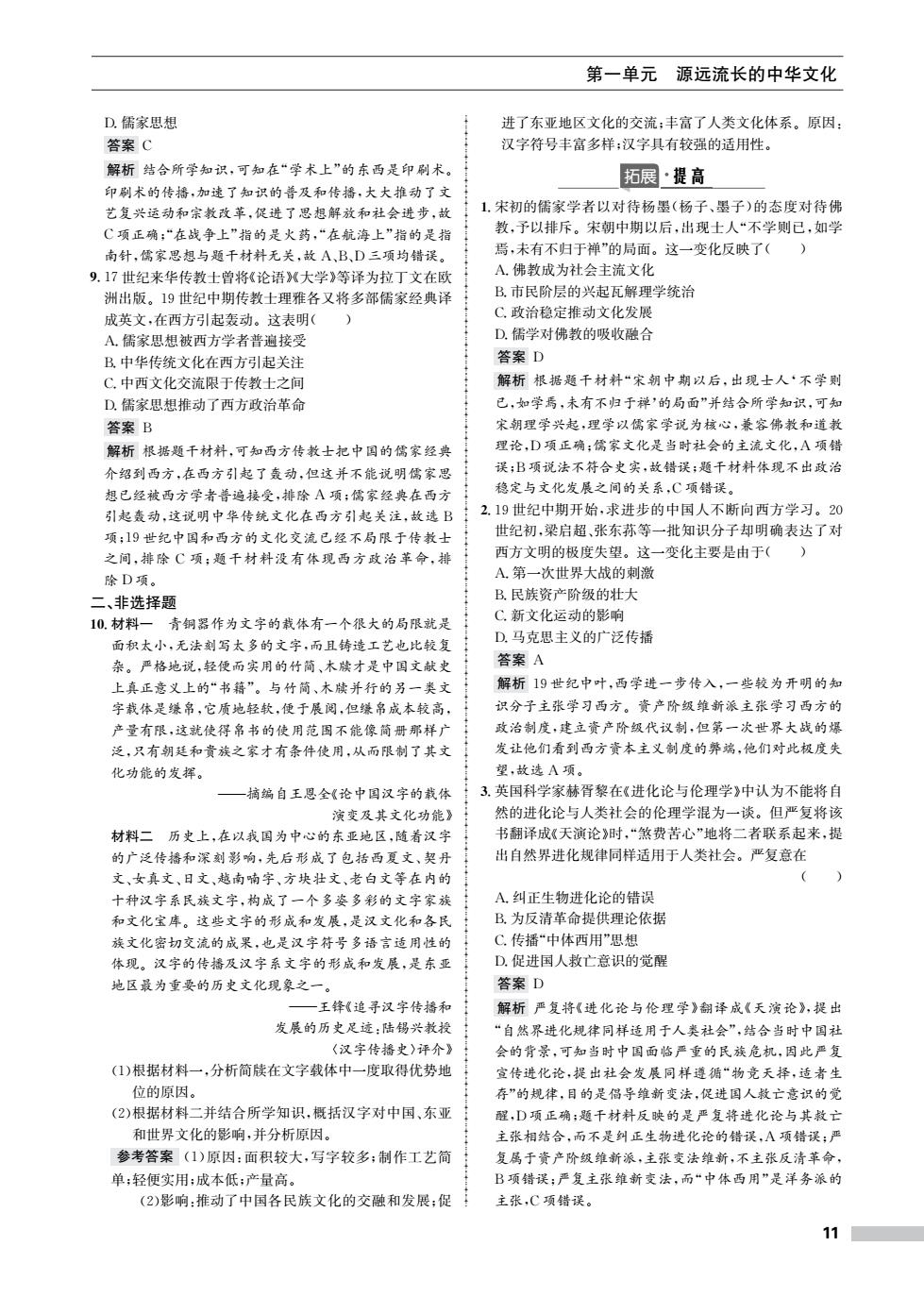

历史 选择性必修3文化交流与传播 配人教版 4.1916年,陈独秀撰文称:“个人之人格高,斯国家之人格亦 续表 高:个人之权巩固,斯国家之权亦巩固。而吾国自古相传 年份 王韬的主要活动 之道德政治,胥(皆)反乎是。”陈独秀意在() A.主张国家至上 漫游法、英等国,应邀前往牛津大学、爱丁堡大 1867年 学作学术演讲 B.批判封建伦理 C.反对西方民主 1874年 在香港集资创办《循环日报》,评论时政,提侣 D.传播马克思主义 变法 答案B 1879年 前往日本考察四个月,写成《扶桑游记》 解析根据题干材料“吾国自古相传之道德政治,胥(皆) 1886年 主持上海格致书院,推行西式教学 反乎是”,可知陈独秀意在批判封建伦理,B项正确:陈独 秀强调的是个人与国家的关系,没有主张国家至上,A项 孙中山拜见王韬,王韬为孙中山修改《上李傅相 1894年 (李鸿章)书》 错误:新文化运动的倡导者主张吸收民主与科学的思想, 故C项错误:俄国十月社会主义革命以后,马克思主义在 材料二 此由本以治末,洋务之纲领也。欲明洋务,必自 中国广泛传播,与题千材料时间不符,D项错误。 此始。 5.1919年以后,知识分子纷纷撰写文章、创办刊物或成立社 王韬《我园文录外编》(卷二) 团,以介绍、传播和研究国外的各种新思潮。当时的刊物 材料三顾论者徒夸张其水师之练习,营务之整顿,火器 先后出现400多种。出现该现象的主要原因是( 之精良,铁甲战舰之纵横无敌,为足见其强;工作之众盛, A.马克思主义在中国广泛传播 煤铁之充足,商贾之转输负贩及于远近,为足见其富,遂以 B.新文化运动解放了人们的思想 为立国之基在此,不知此乃其富强之末而非其富强之本 C敖亡图存是近代中国的主题 D.向西方学习的思潮发生质变 也。英国之所恃者,在上下之情通,君民之分亲,本固邦 宁,虽久不变。 答案B 一王韬《我园文录外编》(卷四) 解析根据题干材料并结合所学知识,可知新文化运动 后,人们的思想得到空前解放,出现了学习和研究国外各 (1)根据材料一,说明王韬生活的时代背景并概括其主要 种新思潮的刊物和社团的现象,故B项正确:马克思主义 贡献。 是1919年以后中国新思潮中的一种,并非题千材料所述 (2)概括材料二中的观点并作简要评价。 现象出现的原因,A项错误:C项并非题千中现象出现的 (3)与材料二相比,材料三中王韬的思想发生了什么变化? 主要原因,D项与史实不符,均排除。 结合材料一,指出其思想变化的原因。 6.日本的唐招提寺在每年的6月5日,即鉴真忌辰的前一天 参考答案(1)时代背景:民族危机严重:洋务运动开展: 举办纪念法事。而只有在这一天,平日难得一见的国宝 民族资本主义发展:主张学习西方的思潮。贡献:翻译外 “鉴真塑像”才会和公众见面。下列关于鉴真东渡说法正 国著作,创办日报,游学考察,推广西学,传播西方思想,促 确的是() 进中西文化交流,推动社会变革。 A.日本效仿唐朝的政治制度,鉴真应邀前往 (2)观点:中学为体,西学为用。评价:有利于中国的 B.唐朝对外海上交通发达使鉴真顺利东渡 近代化,但不能使中国真正走上富强的道路。 C,对日本经济的发展做出了巨大贡献 (3)变化:由主张“中体西用”到主张学习西方的政治 D.反映了中国佛教的发展对周边国家的影响 制度。原因:对西方社会了解的加深,使王韬认识到中国 答案D 落后的根本原因是腐朽落后的政治制度。 解析鉴真是唐朝高僧,接受日本僧人的邀请东渡日本, 传授佛法,对日本等周边国家的佛教发展产生重要影响, 挑战·创新 故D项正确。 7.材料一 四大 在中国 在世界 年份 王韬的主要活动 发明 西汉时期,人们已 受英国传教士邀请,到英国人所办的墨海书馆 1849年 经懂得了造纸的 工作 6世纪后,我国的造纸术不断外 基本方法。东汉 因上书太平天国一事被清廷发现并追姆,在英 传。朝鲜、日本、阿拉伯、欧洲等 造纸 蔡伦对造纸术进 国驻沪领事帮助下逃亡香港。滞港期间,协助 地先后学会了造纸术。纸从此成 术 行改进,提高了纸 1862年 英华书院将《十三经》译为英文,兼任香港《华字 为传播文化、交流思想的重要 的产量和质量,此 工具 日报》主笔 后纸张开始代替 竹帛,在全国推广

历 史 选择性必修3 文化交流与传播 配人教版 4.1916年,陈独秀撰文称:“个人之人格高,斯国家之人格亦 高;个人之权巩固,斯国家之权亦巩固。而吾国自古相传 之道德政治,胥(皆)反乎是。”陈独秀意在( ) A.主张国家至上 B.批判封建伦理 C.反对西方民主 D.传播马克思主义 答案 B 解析 根据题干材料“吾国自古相传之道德政治,胥(皆) 反乎是”,可知陈独秀意在批判封建伦理,B项正确;陈独 秀强调的是个人与国家的关系,没有主张国家至上,A 项 错误;新文化运动的倡导者主张吸收民主与科学的思想, 故C项错误;俄国十月社会主义革命以后,马克思主义在 中国广泛传播,与题干材料时间不符,D项错误。 5.1919年以后,知识分子纷纷撰写文章、创办刊物或成立社 团,以介绍、传播和研究国外的各种新思潮。当时的刊物 先后出现400多种。出现该现象的主要原因是( ) A.马克思主义在中国广泛传播 B.新文化运动解放了人们的思想 C.救亡图存是近代中国的主题 D.向西方学习的思潮发生质变 答案 B 解析 根据题干材料并结合所学知识,可知新文化运动 后,人们的思想得到空前解放,出现了学习和研究国外各 种新思潮的刊物和社团的现象,故B项正确;马克思主义 是1919年以后中国新思潮中的一种,并非题干材料所述 现象出现的原因,A项错误;C项并非题干中现象出现的 主要原因,D项与史实不符,均排除。 6.日本的唐招提寺在每年的6月5日,即鉴真忌辰的前一天 举办纪念法事。而只有在这一天,平日难得一见的国宝 “鉴真塑像”才会和公众见面。下列关于鉴真东渡说法正 确的是( ) A.日本效仿唐朝的政治制度,鉴真应邀前往 B.唐朝对外海上交通发达使鉴真顺利东渡 C.对日本经济的发展做出了巨大贡献 D.反映了中国佛教的发展对周边国家的影响 答案 D 解析 鉴真是唐朝高僧,接受日本僧人的邀请东渡日本, 传授佛法,对日本等周边国家的佛教发展产生重要影响, 故D项正确。 7.材料一 年份 王韬的主要活动 1849年 受英国传教士邀请,到英国人所办的墨海书馆 工作 1862年 因上书太平天国一事被清廷发现并追缉,在英 国驻沪领事帮助下逃亡香港。滞港期间,协助 英华书院将《十三经》译为英文,兼任香港《华字 日报》主笔 续表 年份 王韬的主要活动 1867年 漫游法、英等国,应邀前往牛津大学、爱丁堡大 学作学术演讲 1874年 在香港集资创办《循环日报》,评论时政,提倡 变法 1879年 前往日本考察四个月,写成《扶桑游记》 1886年 主持上海格致书院,推行西式教学 1894年 孙中山拜见王韬,王韬为孙中山修改《上李傅相 (李鸿章)书》 材料二 此由本以治末,洋务之纲领也。欲明洋务,必自 此始。 ———王韬《弢园文录外编》(卷二) 材料三 顾论者徒夸张其水师之练习,营务之整顿,火器 之精良,铁甲战舰之纵横无敌,为足见其强;工作之众盛, 煤铁之充足,商贾之转输负贩及于远近,为足见其富,遂以 为立国之基在此,不知此乃其富强之末而非其富强之本 也。英国之所恃者,在上下之情通,君民之分亲,本固邦 宁,虽久不变。 ———王韬《弢园文录外编》(卷四) (1)根据材料一,说明王韬生活的时代背景并概括其主要 贡献。 (2)概括材料二中的观点并作简要评价。 (3)与材料二相比,材料三中王韬的思想发生了什么变化? 结合材料一,指出其思想变化的原因。 参考答案 (1)时代背景:民族危机严重;洋务运动开展; 民族资本主义发展;主张学习西方的思潮。贡献:翻译外 国著作,创办日报,游学考察,推广西学,传播西方思想,促 进中西文化交流,推动社会变革。 (2)观点:中学为体,西学为用。评价:有利于中国的 近代化,但不能使中国真正走上富强的道路。 (3)变化:由主张“中体西用”到主张学习西方的政治 制度。原因:对西方社会了解的加深,使王韬认识到中国 落后的根本原因是腐朽落后的政治制度。 挑战 创新 四大 发明 在中国 在世界 造纸 术 西汉时期,人们已 经懂得了造纸的 基本方法。东汉 蔡伦对造纸术进 行改进,提高了纸 的产量和质量,此 后纸张开始代替 竹帛,在全国推广 6世纪后,我国的造纸术不断外 传。朝鲜、日本、阿拉伯、欧洲等 地先后学会了造纸术。纸从此成 为传 播 文 化、交 流 思 想 的 重 要 工具 12

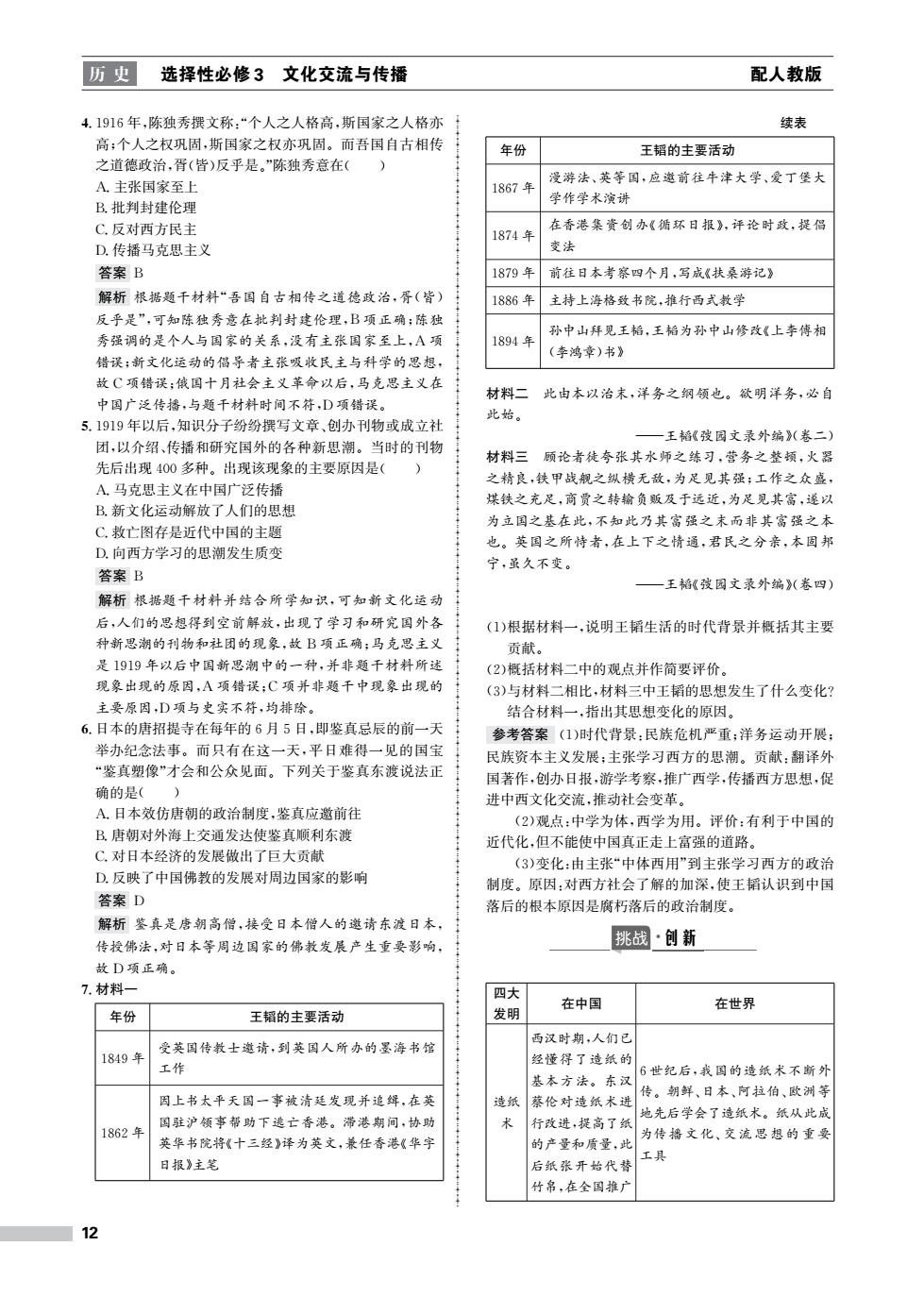

第一单元 源远流长的中华文化 续表 续表 四大 四大 在中国 发明 在世界 在中国 在世界 发明 最早的指南针出 现在战国时期,称 13世纪时,活字印刷术传入朝 隋唐时期出现雕 为司南。北宋时, 鲜,之后传到日本及东南亚地区, 随着对外贸易和海上交通的发 印刷 版印刷术,北宋时 指南 人们开始使用指 到15世纪中叶,欧洲才掌握了活 展,指南针及应用技术先后传到 术 期毕昇又创造了 针 南针辨别方向。 字印刷术。活字印刷术是我国人 问拉伯地区,并很快传到了欧洲 活字印刷术 到元朝时,航海已 民为人类做出的又一项重大贡献 完全靠指南针指 引航向 -摘编自李约瑟《中国古代科学》 8一9世纪,炼丹 从材料中任选两则或两则以上信息,提炼出一个论题并结 家知道硫黄、硝石 合所学知识加以论述。(要求:观点合理、明确,史实运用 与木炭混合燃烧 准确,史论结合,逻辑严谨) 时,会发生剧烈的 火药在13世纪传到阿拉伯地区, 参考答案示例 反应。唐朝时发 阿拉伯和波斯把制造火药的硝称 论题:印刷术对人类文明的贡献。 火药明了以这三种物 为“中国雪”。14世纪初,我国制 中国:印刷术的发明,促进了文化交流。促进了教育 质为原料的黑色 造火药武器的技术由阿拉伯人传 发展,有利于文化下移;壮大了市民阶层,有利于文明 火药。宋元时期, 到欧洲 传播。 火药先在军事上 世界:印刷术的传播,对世界文明的发展做出巨大贡 得到使用,出现了 献,有利于人类文明的交流,大大推动了文艺复兴运动和 最早的火药武器 宗教改革,促进了思想解放和社会进步,尤其对欧洲的近 代社会转型起到了重要作用。 结论:印刷术的发明,提高了文化知识传播的速度,扩 大了其传播范围,使人类文明交流融合,对人类文明发展 做出重大贡献。 第一单元过关检测(A卷) (时间:60分钟满分:100分) 一、选择题(本大题共20小题,每小题3分,共60分) 项错误;先秦法家的主张是“中央集权”和“今必胜昔”,没 1.春秋战国时期,认为“行仁政而王,莫之能御也”的思想家 有体现辩证法的思想,C项错误:先秦墨家的思想观,点是 属于() “兼爱”“非攻”“尚贤”“节用”“节葬”等,没有体现辩证法的 A.道家 B.儒家 思想,D项错误。 C.法家 D.墨家 3.魏晋南北朝时期,以“竹林七贤”为代表的众多风雅名士常 答案B 聚集在一起,醉心于有与无、生与死、动与静、圣人有情或 解析题千材料强调实行“仁政”的重要性,结合所学知 无情等形而上的问题的讨论,一时蔚成风气。这反映了 识,可知这是儒家的观点。故选B项。 2.“少则得,多则惑”“故物或损之而益,或益之而损”。这些 A.儒学的主流地位受到冲击 观点出自先秦( B.经济重心南移推动文化繁荣 A道家 B.儒家 C,提倡个性自由的思想出现 C.法家 D.墨家 D.理学拥有深厚的民间基础 答案A 答案A 解析题干材料反映的是“少”与“多”、“得”与“惑”、“损” 解析西汉时期,汉武帝尊崇儒学,随着佛教传入和道教 与“益”之间的相互转换关系,这种朴素的辩证法思想是春 兴起,魏晋南北朝时期,出现了以谈论玄学为主的思潮,传 秋时期道家学派创始人老子的思想观,点,A项正确:先秦 统儒学受到挑战,儒学的主流地位受到一定程度的冲击, 儒学的主要观,点是孔子的“仁”和“礼”、孟子的“仁政”以及 故A项正确;经济重心南移是在南宋时期完成的,故B项 苟子的“礼法并施”,并没有体现出朴素的辩证法思想,B! 错误:明清之际,提倡个性自由的思想出现,故C项错误: 13

第一单元 源远流长的中华文化 续表 四大 发明 在中国 在世界 印刷 术 隋唐时期出现雕 版印刷术,北宋时 期毕昇又创造了 活字印刷术 13世纪时,活字印刷术传入朝 鲜,之后传到日本及东南亚地区, 到15世纪中叶,欧洲才掌握了活 字印刷术。活字印刷术是我国人 民为人类做出的又一项重大贡献 火药 8—9 世 纪,炼 丹 家知道硫黄、硝石 与木炭混合燃烧 时,会发生剧烈的 反应。唐朝时发 明了以这三种物 质为原料的黑色 火药。宋元时期, 火药先在军事上 得到使用,出现了 最早的火药武器 火药在13世纪传到阿拉伯地区, 阿拉伯和波斯把制造火药的硝称 为“中国雪”。14世纪初,我国制 造火药武器的技术由阿拉伯人传 到欧洲 续表 四大 发明 在中国 在世界 指南 针 最早的指南针出 现在战国时期,称 为司南。北宋时, 人们开始使用指 南 针 辨 别 方 向。 到元朝时,航海已 完全靠指南针指 引航向 随着对外贸易和海上交通的发 展,指南针及应用技术先后传到 阿拉伯地区,并很快传到了欧洲 ———摘编自李约瑟《中国古代科学》 从材料中任选两则或两则以上信息,提炼出一个论题并结 合所学知识加以论述。(要求:观点合理、明确,史实运用 准确,史论结合,逻辑严谨) 参考答案 示例 论题:印刷术对人类文明的贡献。 中国:印刷术的发明,促进了文化交流。促进了教育 发展,有利于文化下移;壮大了市民阶层,有利于文明 传播。 世界:印刷术的传播,对世界文明的发展做出巨大贡 献,有利于人类文明的交流,大大推动了文艺复兴运动和 宗教改革,促进了思想解放和社会进步,尤其对欧洲的近 代社会转型起到了重要作用。 结论:印刷术的发明,提高了文化知识传播的速度,扩 大了其传播范围,使人类文明交流融合,对人类文明发展 做出重大贡献。 第一单元过关检测(A卷) (时间:60分钟 满分:100分) 一、选择题(本大题共20小题,每小题3分,共60分) 1.春秋战国时期,认为“行仁政而王,莫之能御也”的思想家 属于( ) A.道家 B.儒家 C.法家 D.墨家 答案 B 解析 题干材料强调实行“仁政”的重要性,结合所学知 识,可知这是儒家的观点。故选B项。 2.“少则得,多则惑”“故物或损之而益,或益之而损”。这些 观点出自先秦( ) A.道家 B.儒家 C.法家 D.墨家 答案 A 解析 题干材料反映的是“少”与“多”、“得”与“惑”、“损” 与“益”之间的相互转换关系,这种朴素的辩证法思想是春 秋时期道家学派创始人老子的思想观点,A 项正确;先秦 儒学的主要观点是孔子的“仁”和“礼”、孟子的“仁政”以及 荀子的“礼法并施”,并没有体现出朴素的辩证法思想,B 项错误;先秦法家的主张是“中央集权”和“今必胜昔”,没 有体现辩证法的思想,C项错误;先秦墨家的思想观点是 “兼爱”“非攻”“尚贤”“节用”“节葬”等,没有体现辩证法的 思想,D项错误。 3.魏晋南北朝时期,以“竹林七贤”为代表的众多风雅名士常 聚集在一起,醉心于有与无、生与死、动与静、圣人有情或 无情等形而上的问题的讨论,一时蔚成风气。这反映了 ( ) A.儒学的主流地位受到冲击 B.经济重心南移推动文化繁荣 C.提倡个性自由的思想出现 D.理学拥有深厚的民间基础 答案 A 解析 西汉时期,汉武帝尊崇儒学,随着佛教传入和道教 兴起,魏晋南北朝时期,出现了以谈论玄学为主的思潮,传 统儒学受到挑战,儒学的主流地位受到一定程度的冲击, 故 A项正确;经济重心南移是在南宋时期完成的,故B项 错误;明清之际,提倡个性自由的思想出现,故C项错误; 13

历史 选择性必修3文化交流与传播 配人教版 理学是吸收了佛、道思想阐释儒学而形成的新学派,而题 解析新文化运动推崇民主和科学,抨击封建思想,推动 干材料中的“竹林七贤”谈论的主要是道家思想,故D项 民众个性得到解放和张扬,故选B项:“个人”的思想体现 错误。 了西方资产阶级的思想主张,马克思主义是无产阶级的主 4.“虎溪三笑”指的是儒者陶渊明、道士陆修静、僧人慧远一 张,排除A项:“个人”的思想与民主共和理念无关,排除C 起品茗畅谈、乐而忘返的故事。故事本身是虚构的,却在 项:甲午中日战争后,清政府放宽对民间办厂的限制,民族 唐宋诗歌、绘画作品中时有出现。据此可知当时( 资本主义经济初步发展,因此这种变化不是由民族资本主 A儒、道、佛出现交汇融通的趋势 义经济引发的,排除D项。 B.佛教开始传入中国 8.“民之所忧,我之所思:民之所思,我之所行”体现了战国时 C.诗歌创作呈现繁荣局面 期“百家争鸣”中哪一学派的思想主张( D.绘画风格以写实为主 A.关注民生、注重和谐的儒家思想 答案A B.主张节俭的墨家思想 解析根据题干材料“儒者陶渊明、道士陆修静、僧人慧远 C.以改革促发展的法家思想 一起品茗畅谈”,可知随着佛教传入和道教兴起,儒、道、佛 D.“无为而治”的道家思想 出现交汇融通的趋势。这种现象在唐宋诗歌、绘画作品中 答案A 得到体现,A项符合题意:佛教开始传入中国是在两汉之 解析根据题千材料“民之所忧”“民之所思”,可知体现了 际,排除B项:题千材料没有体现出诗歌创作呈现繁荣局 先秦民本思想。故选A项。 面,排除C项:唐宋绘画重在写意,排除D项。 9.春秋战国时期,思想家们突破了西周“以天为宗”的观念, 5.明末清初黄宗羲、顾炎武、王夫之等人提倡经世致用,抨击 无论是孔子的“复礼”还是韩非子的“法治”,都把视线从天 封建专制,这主要是基于他们( 上转到了人世。这反映出当时( A.对先秦诸子学说的闸释 A.政治构想都具有创新的性质 B.对宋明理学的批判与继承 B.神学迷信观念已经被基本扫除 C.受西方启蒙思想的启发 C.完成了新的社会秩序的建构 D.对现实政治与社会的叛逆 D.政治意识由重天命转向重人事 答案B 答案D 解析明清之际的进步思想家侣导经世致用,“经世致用” 解析根据题千材料“思想家们突破了西周‘以天为宗’的 的主旨是反对学术脱离现实,即反对理学家不切实际的空 观念”“把视线从天上转到了人世”,可知夏商时期人们相 虚之学:明清之际的进步思想家强调要做有利于国计民生 信天命和鬼神,春秋战国时期,政治意识由重天命转向重 的实事,即继承了宋明理学强调的社会贡任和历史使命, 人事。故选D项。 故B项符合题意。 6鸦片战争后,林则徐、魏源开始向西方学习,主张师夷之长 10.朱熹曾说道:“父子有亲,君臣有义,夫妇有别,长幼有序, 朋友有信”,“行笃敬,惩忿窒欲,迁善改过”。这表明朱熹 技以制夷:第二次鸦片战争后,曾国藩等人兴办洋务,主张 中体西用:甲午中日战争后,康有为等人主张实行君主立 () 宪制,发动维新运动。这说明近代中国( A.主张加强君主专制 A.只有向西方学习才能实现救亡图存 B.提倡“格物致知”之法 B.民族危机不断加深 C,强调教育应循序渐进 C.向西方学习具有救亡图存的目的 D.重视社会伦理和修身 D.民族资本主义不断发展 答案D 答案C 解析题干材料“父子有亲,君臣有义,夫妇有别,长幼有 解析鸦片战争后,随着列强的不断入侵,中国的民族危 序,朋友有信”指的是人与人在社会关系中应该遵循的基 机越来越严重,中国人为了救亡图存不断向西方学习,故 本准则:题干材料“行笃敬,惩忿蜜欲,迁善改过”则是指 C项正确:A项表述有误,排除:B项不符合题千材料主 个人修养方面的目标,故D项符合题意。 旨,排除:鸦片战争后,中国民族资本主义还没有产生,排 11.欧阳修注意到地方政府中的腐败风气,“枉直乖错”:张载 除D项。 在本乡“以礼化俗”:吕大钧兄弟在蓝田建立“乡约”:范仲 7.“个人”一词在20世纪初传入中国时“多引以为诟”,而在 淹创立“义庄”:等等。这些举措体现了儒家传统思想所 新文化运动时期却大行其道,广为流传。这一变化主要是 追求的() 因为() A.通过道德自觉建立和谐的人间秩序 A.马克思主义得到了广泛传播 B.通过克服私欲、恢复良知成为圣贤 B.民众的个性得到解放和张扬 C.进行内心反省达到理想人格的建树 C.辛亥革命传播民主共和理念 D.注重气节以理统情凸显人性的庄严 D.民族资本主义经济初步发展 答案D 答案B 解析“以礼化俗”和建立“乡约”均侧重于外在的约束

历 史 选择性必修3 文化交流与传播 配人教版 理学是吸收了佛、道思想阐释儒学而形成的新学派,而题 干材料中的“竹林七贤”谈论的主要是道家思想,故 D项 错误。 4.“虎溪三笑”指的是儒者陶渊明、道士陆修静、僧人慧远一 起品茗畅谈、乐而忘返的故事。故事本身是虚构的,却在 唐宋诗歌、绘画作品中时有出现。据此可知当时( ) A.儒、道、佛出现交汇融通的趋势 B.佛教开始传入中国 C.诗歌创作呈现繁荣局面 D.绘画风格以写实为主 答案 A 解析 根据题干材料“儒者陶渊明、道士陆修静、僧人慧远 一起品茗畅谈”,可知随着佛教传入和道教兴起,儒、道、佛 出现交汇融通的趋势。这种现象在唐宋诗歌、绘画作品中 得到体现,A项符合题意;佛教开始传入中国是在两汉之 际,排除B项;题干材料没有体现出诗歌创作呈现繁荣局 面,排除C项;唐宋绘画重在写意,排除D项。 5.明末清初黄宗羲、顾炎武、王夫之等人提倡经世致用,抨击 封建专制,这主要是基于他们( ) A.对先秦诸子学说的阐释 B.对宋明理学的批判与继承 C.受西方启蒙思想的启发 D.对现实政治与社会的叛逆 答案 B 解析 明清之际的进步思想家倡导经世致用,“经世致用” 的主旨是反对学术脱离现实,即反对理学家不切实际的空 虚之学;明清之际的进步思想家强调要做有利于国计民生 的实事,即继承了宋明理学强调的社会责任和历史使命, 故B项符合题意。 6.鸦片战争后,林则徐、魏源开始向西方学习,主张师夷之长 技以制夷;第二次鸦片战争后,曾国藩等人兴办洋务,主张 中体西用;甲午中日战争后,康有为等人主张实行君主立 宪制,发动维新运动。这说明近代中国( ) A.只有向西方学习才能实现救亡图存 B.民族危机不断加深 C.向西方学习具有救亡图存的目的 D.民族资本主义不断发展 答案 C 解析 鸦片战争后,随着列强的不断入侵,中国的民族危 机越来越严重,中国人为了救亡图存不断向西方学习,故 C项正确;A 项表述有误,排除;B项不符合题干材料主 旨,排除;鸦片战争后,中国民族资本主义还没有产生,排 除D项。 7.“个人”一词在20世纪初传入中国时“多引以为诟”,而在 新文化运动时期却大行其道,广为流传。这一变化主要是 因为( ) A.马克思主义得到了广泛传播 B.民众的个性得到解放和张扬 C.辛亥革命传播民主共和理念 D.民族资本主义经济初步发展 答案 B 解析 新文化运动推崇民主和科学,抨击封建思想,推动 民众个性得到解放和张扬,故选B项;“个人”的思想体现 了西方资产阶级的思想主张,马克思主义是无产阶级的主 张,排除A项;“个人”的思想与民主共和理念无关,排除C 项;甲午中日战争后,清政府放宽对民间办厂的限制,民族 资本主义经济初步发展,因此这种变化不是由民族资本主 义经济引发的,排除D项。 8.“民之所忧,我之所思;民之所思,我之所行”体现了战国时 期“百家争鸣”中哪一学派的思想主张( ) A.关注民生、注重和谐的儒家思想 B.主张节俭的墨家思想 C.以改革促发展的法家思想 D.“无为而治”的道家思想 答案 A 解析 根据题干材料“民之所忧”“民之所思”,可知体现了 先秦民本思想。故选 A项。 9.春秋战国时期,思想家们突破了西周“以天为宗”的观念, 无论是孔子的“复礼”还是韩非子的“法治”,都把视线从天 上转到了人世。这反映出当时( ) A.政治构想都具有创新的性质 B.神学迷信观念已经被基本扫除 C.完成了新的社会秩序的建构 D.政治意识由重天命转向重人事 答案 D 解析 根据题干材料“思想家们突破了西周‘以天为宗’的 观念”“把视线从天上转到了人世”,可知夏商时期人们相 信天命和鬼神,春秋战国时期,政治意识由重天命转向重 人事。故选D项。 10.朱熹曾说道:“父子有亲,君臣有义,夫妇有别,长幼有序, 朋友有信”,“行笃敬,惩忿窒欲,迁善改过”。这表明朱熹 ( ) A.主张加强君主专制 B.提倡“格物致知”之法 C.强调教育应循序渐进 D.重视社会伦理和修身 答案 D 解析 题干材料“父子有亲,君臣有义,夫妇有别,长幼有 序,朋友有信”指的是人与人在社会关系中应该遵循的基 本准则;题干材料“行笃敬,惩忿窒欲,迁善改过”则是指 个人修养方面的目标,故D项符合题意。 11.欧阳修注意到地方政府中的腐败风气,“枉直乖错”;张载 在本乡“以礼化俗”;吕大钧兄弟在蓝田建立“乡约”;范仲 淹创立“义庄”;等等。这些举措体现了儒家传统思想所 追求的( ) A.通过道德自觉建立和谐的人间秩序 B.通过克服私欲、恢复良知成为圣贤 C.进行内心反省达到理想人格的建树 D.注重气节以理统情凸显人性的庄严 答案 D 解析 “以礼化俗”和建立“乡约”均侧重于外在的约束, 14

第一单元 源远流长的中华文化 而非内在的道德自觉,故A项错误:题千材料未提及私 C.佛教影响范围扩大 欲、良知等问题,故B项错误;题千材料未强调内心反 D.北方经济影响力上升 省、理想人格,故C项错误:“以礼化俗”、建立“乡约”均 答案C 强调用普遍的规则(理)来约束人,“义庄”则体现了人性 解析题干材料中的石窟是中国佛教建筑艺术的结 关怀,故D项正确。 晶,是中华文化的瑰宝,反映出佛教影响范图扩大,故 12.1923年前后,汪鸾翔先生创作的清华大学校歌中有一段 选C项;题干材料没有体现出儒学主流地位的削弱、 歌词:“器识为先,文艺其从,立德立言,无问西东。”“无问 道教的广泛传播和北方经济的影响力,排除A、B、D 西东”一语也被用作纪念清华大学百年校庆的同名电影。 三项。 “无问西东”主要体现了( 16.《送子天王图》是唐朝画家吴道子根据佛典创作的作品。 A.开放进取的文化精神 下图说明( B.救亡图存的时代呼声 C,西学东渐的历史潮流 D.教育转型的创新引领 《送子天王图》又名《释 答案A 迦降生图》,此画以释迦牟尼降 生为中心,画中人物皆着唐装。 解析根据题千材料,“无问西东”是指不管东方文化还 《送子天王图》 是西方文化,只要能够有利于立德立言,都要利用,这体 A儒、佛、道交汇融通成为社会潮流 现了开放进取的文化精神,A项正确;B项与题千材料主 B.中外文明碰撞冲突不断加剧 旨不符,故排除:题千材料不只体现了西学东渐的历史潮 C.艺术作品日益世俗化 流,排除C项:题千材料没有体现教育转型的信息,排除 D.外来文化与中国传统文化相融合 D项。 13.位于广东省广州市的西汉南越王博物馆,收藏了很多稀 答案D 世之宝,有代表中原文化、江南楚文化、西南巴蜀文化等 解析根据图文材料,可知唐朝吴道子的《送子天王图》 多种文化内涵的珍贵器物。这表明() (又名《释迦降生图》)中的人物皆着唐装,这说明外来文 A.南越文化具有包容性 化与中国传统文化相融合,在交流中不断发展。故选 B.南越文化发展水平居领先地位 D项。 C.南越文化具有多样性 17.1873年,华蘅芳等人翻译的《地学浅释》把英国学者莱伊 D.南越地区与中原地区长期和睦相处 尔的地质学理论介绍到中国。莱伊尔认为,地质的进化 答案A 过程,不是由超自然力量或者巨大灾变造成的,而是由自 解析根据题干材料“有代表中原文化、江南楚文化、西 然力量在漫长的岁月中逐渐形成的。这一理论在当时受 南巴蜀文化等多种文化内涵的珍贵器物”,可知南越文化 到中国进步思想家的欢迎,是因为它( 对其他地区的文化进行吸收融合,具有包容性,故A项 A.对自然演进规律进行了科学阐释 正确:题干材料强调南越文化的包容性,没有体现其文化 B.传播了西方先进科学知识 发展水平和多样性,排除B、C两项:题千材料强调的是 C.与中国社会变革产生了共鸣 南越地区与其他各地的关系,而不仅仅是与中原地区的 D.动摇了格守祖训的陈旧观念 关系,故D项错误。 答案C 14.董仲舒强调儒家大一统思想,并得到了汉武帝的支持。 解析题千材料的主旨是中国进步思想家欢迎并接受西 这一思想贯穿中国社会发展进程的始终,成为中华民族 方地质学理论,认同自然力量逐步推进地质演变,这一理 共同的精神理念和价值取向。下列对这一现象形成原因 论有利于促进雏新思想的传播,使其逐步成为社会主流 认识正确的是() 思潮,顺应了社会变苹的趋势,故C项正确:在19世纪 A.儒学确立主流地位 70年代,中国民族危机不断加深的背景下,中国进步思 B.大一统有利于维护君主专制 想家欢迎菜伊尔的理论,不是为了对自然演进规律进行 C大一统思想有利于维护国家的统一 科学阐释,也不是为了传播西方先进科学知识,而是为了 D.董仲舒的新儒学融合了战国时期各家学说 宣传雏新思想,故A、B两项错误:西方地质学理论只是 答案C 传入中国,并没有动摇顽固派恪守祖训的观念,故D项 解析根据题千材料,可知大一统思想有利于维护中国 错误。 团结统一的政治局面,维系着统一多民族的大家庭。故 18.费正清说:“对19世纪60年代到90年代的这一代中国 选C项。 人来说,西方却成为仿效的榜样,以便更好地加强中国的 15.魏晋至隋唐时期,修造了山西大同云冈石窟、河南洛阳龙 实力来对付西方。”下列能够印证这一观点的历史事件是 门石窟和甘肃敦煌莫高窟等石窟。这反映出() () A.儒学主流地位的削弱 A.洋务运动辛亥革命 B.道教的广泛传播 B.洋务运动维新变法运动 15

第一单元 源远流长的中华文化 而非内在的道德自觉,故 A 项错误;题干材料未提及私 欲、良知等问题,故 B项错误;题干材料未强调内心反 省、理想人格,故 C项错误;“以礼化俗”、建立“乡约”均 强调用普遍的规则(理)来约束人,“义庄”则体现了人性 关怀,故D项正确。 12.1923年前后,汪鸾翔先生创作的清华大学校歌中有一段 歌词:“器识为先,文艺其从,立德立言,无问西东。”“无问 西东”一语也被用作纪念清华大学百年校庆的同名电影。 “无问西东”主要体现了( ) A.开放进取的文化精神 B.救亡图存的时代呼声 C.西学东渐的历史潮流 D.教育转型的创新引领 答案 A 解析 根据题干材料,“无问西东”是指不管东方文化还 是西方文化,只要能够有利于立德立言,都要利用,这体 现了开放进取的文化精神,A项正确;B项与题干材料主 旨不符,故排除;题干材料不只体现了西学东渐的历史潮 流,排除C项;题干材料没有体现教育转型的信息,排除 D项。 13.位于广东省广州市的西汉南越王博物馆,收藏了很多稀 世之宝,有代表中原文化、江南楚文化、西南巴蜀文化等 多种文化内涵的珍贵器物。这表明( ) A.南越文化具有包容性 B.南越文化发展水平居领先地位 C.南越文化具有多样性 D.南越地区与中原地区长期和睦相处 答案 A 解析 根据题干材料“有代表中原文化、江南楚文化、西 南巴蜀文化等多种文化内涵的珍贵器物”,可知南越文化 对其他地区的文化进行吸收融合,具有包容性,故 A 项 正确;题干材料强调南越文化的包容性,没有体现其文化 发展水平和多样性,排除 B、C两项;题干材料强调的是 南越地区与其他各地的关系,而不仅仅是与中原地区的 关系,故D项错误。 14.董仲舒强调儒家大一统思想,并得到了汉武帝的支持。 这一思想贯穿中国社会发展进程的始终,成为中华民族 共同的精神理念和价值取向。下列对这一现象形成原因 认识正确的是( ) A.儒学确立主流地位 B.大一统有利于维护君主专制 C.大一统思想有利于维护国家的统一 D.董仲舒的新儒学融合了战国时期各家学说 答案 C 解析 根据题干材料,可知大一统思想有利于维护中国 团结统一的政治局面,维系着统一多民族的大家庭。故 选C项。 15.魏晋至隋唐时期,修造了山西大同云冈石窟、河南洛阳龙 门石窟和甘肃敦煌莫高窟等石窟。这反映出( ) A.儒学主流地位的削弱 B.道教的广泛传播 C.佛教影响范围扩大 D.北方经济影响力上升 答案 C 解析 题干材料中的石窟是中国佛教建筑艺术的结 晶,是中华文化的瑰宝,反映出佛教影响范围扩大,故 选 C项;题干材料没有体现出儒学主流地位的削弱、 道教的广泛传播和北方经济的影响力,排除 A、B、D 三项。 16.《送子天王图》是唐朝画家吴道子根据佛典创作的作品。 下图说明( ) A.儒、佛、道交汇融通成为社会潮流 B.中外文明碰撞冲突不断加剧 C.艺术作品日益世俗化 D.外来文化与中国传统文化相融合 答案 D 解析 根据图文材料,可知唐朝吴道子的《送子天王图》 (又名《释迦降生图》)中的人物皆着唐装,这说明外来文 化与中国传统文化相融合,在交流中不断发展。故选 D项。 17.1873年,华蘅芳等人翻译的《地学浅释》把英国学者莱伊 尔的地质学理论介绍到中国。莱伊尔认为,地质的进化 过程,不是由超自然力量或者巨大灾变造成的,而是由自 然力量在漫长的岁月中逐渐形成的。这一理论在当时受 到中国进步思想家的欢迎,是因为它( ) A.对自然演进规律进行了科学阐释 B.传播了西方先进科学知识 C.与中国社会变革产生了共鸣 D.动摇了恪守祖训的陈旧观念 答案 C 解析 题干材料的主旨是中国进步思想家欢迎并接受西 方地质学理论,认同自然力量逐步推进地质演变,这一理 论有利于促进维新思想的传播,使其逐步成为社会主流 思潮,顺应了社会变革的趋势,故 C项正确;在19世纪 70年代,中国民族危机不断加深的背景下,中国进步思 想家欢迎莱伊尔的理论,不是为了对自然演进规律进行 科学阐释,也不是为了传播西方先进科学知识,而是为了 宣传维新思想,故 A、B两项错误;西方地质学理论只是 传入中国,并没有动摇顽固派恪守祖训的观念,故 D项 错误。 18.费正清说:“对19世纪60年代到90年代的这一代中国 人来说,西方却成为仿效的榜样,以便更好地加强中国的 实力来对付西方。”下列能够印证这一观点的历史事件是 ( ) A.洋务运动 辛亥革命 B.洋务运动 维新变法运动 15