第五单元过关检测(B) (时间60分钟满分:100分) 一、选择题(本大题共20小题,每小题3分,共60分) 1.春秋战国时期,各种形式的铸币以及黄金同时存在,大量流通,而高利贷竟然也成 为一种有社会信誉的行业。这种现象说明() A.商品经济获得发展 B.工商食官”传统格局被打破 C.社会秩序高度失控 D诸侯争霸推动了商品经济发展 答案:A 解析:“春秋战国时期,各种形式的铸币以及黄金同时存在,大量流通”,有效地发挥 着一般等价物的作用,反映了春秋战国时期商品经济获得发展。高利贷虽然有重 利盘剥的性质,但它的出现和维持,是以发达的商品经济环境为前提的,故A项正 确:题干材料无法体现出“工商食官”的格局被打破,排除B项:题干材料“各种形式 的铸币以及黄金同时存在,大量流通”反映了商品经济的发展,而非社会秩序高度 失控,排除C项:D项表述错误,且与题千材料无关,排除。 2.西汉时,汉武帝下令废除各郡国的铸币权,将五铢钱的铸造权收归中央统一管理, 建立皇家铸币厂。这反映了汉武帝时期() A.加强中央政府的权力 B.掠夺富商大贾的钱财 C.强化市场的统一管理 D.用内臣削弱外朝相权 答案:A 解析:题千材料“将五铢钱的铸造权收归中央统一管理”是西汉削弱地方权力、加 强中央集权的表现,故A项正确:题干材料强调的是废除各郡国的铸币权,而不是 掠夺富商大贾的钱财,故B项错误:题干材料中强化对铸币权的管理不能等同于 强化市场的统一管理,故C项错误:D项与题干材料无关,故错误。故选A项。 3.《元史》载:“(至正)十一年(1351年),置宝泉提举司,掌鼓铸至正通宝钱,印造交 钞,令民间通用。行之未久,物价腾踊,价逾十倍。”由此可知( ) A.文中的“交钞”是中国最早的纸币 B.元朝纸币和铜钱已并行流通 C.纸币的发行促进了商品经济的发展 D.元朝滥发纸币引发通货紧缩 答案B 解析:根据题千材料元朝“置宝泉提举司,掌鼓铸至正通宝钱,印造交钞,令民间通 用”,可知政府既铸造铜钱又印制纸币,B项正确:中国最早的纸币是北宋的“交

第五单元过关检测(B) (时间:60 分钟 满分:100 分) 一、选择题(本大题共 20 小题,每小题 3 分,共 60 分) 1.春秋战国时期,各种形式的铸币以及黄金同时存在,大量流通,而高利贷竟然也成 为一种有社会信誉的行业。这种现象说明( ) A.商品经济获得发展 B.“工商食官”传统格局被打破 C.社会秩序高度失控 D.诸侯争霸推动了商品经济发展 答案:A 解析:“春秋战国时期,各种形式的铸币以及黄金同时存在,大量流通”,有效地发挥 着一般等价物的作用,反映了春秋战国时期商品经济获得发展。高利贷虽然有重 利盘剥的性质,但它的出现和维持,是以发达的商品经济环境为前提的,故 A 项正 确;题干材料无法体现出“工商食官”的格局被打破,排除 B 项;题干材料“各种形式 的铸币以及黄金同时存在,大量流通”反映了商品经济的发展,而非社会秩序高度 失控,排除 C 项;D 项表述错误,且与题干材料无关,排除。 2.西汉时,汉武帝下令废除各郡国的铸币权,将五铢钱的铸造权收归中央统一管理, 建立皇家铸币厂。这反映了汉武帝时期( ) A.加强中央政府的权力 B.掠夺富商大贾的钱财 C.强化市场的统一管理 D.用内臣削弱外朝相权 答案:A 解析:题干材料“将五铢钱的铸造权收归中央统一管理”是西汉削弱地方权力、加 强中央集权的表现,故 A 项正确;题干材料强调的是废除各郡国的铸币权,而不是 掠夺富商大贾的钱财,故 B 项错误;题干材料中强化对铸币权的管理不能等同于 强化市场的统一管理,故 C 项错误;D 项与题干材料无关,故错误。故选 A 项。 3.《元史》载:“(至正)十一年(1351 年),置宝泉提举司,掌鼓铸至正通宝钱,印造交 钞,令民间通用。行之未久,物价腾踊,价逾十倍。”由此可知( ) A.文中的“交钞”是中国最早的纸币 B.元朝纸币和铜钱已并行流通 C.纸币的发行促进了商品经济的发展 D.元朝滥发纸币引发通货紧缩 答案:B 解析:根据题干材料元朝“置宝泉提举司,掌鼓铸至正通宝钱,印造交钞,令民间通 用”,可知政府既铸造铜钱又印制纸币,B 项正确;中国最早的纸币是北宋的“交

子”,A项说法与史实不符,错误;根据题干材料“行之未久,物价腾踊,价逾十倍”,可 知纸币的发行引起了通货膨胀,而非发行纸币促进了商品经济的发展,C项错误: 题千材料反映了元朝滥发纸币引发了通货膨胀,而不是通货紧缩,排除D项。 4.黄仁宇在《放宽历史的视界》中指出,明朝永乐年间,政府获得白银收入后,多 “用于制造首饰,铸作银柜嵌装重要文献,塑为银印,并携出海外采购珍宝,赏赐于外 国贡使”。这说明当时() A.外贸发达白银大量流入 B.流通领域广泛使用白银 C.白银价值得到广泛体现 D.白银的货币化尚未开始 答案:C 解析:明朝政府将白银多用于“制造首饰“银柜“塑为银印赏赐于外国贡使”,说 明白银的价值在社会生活中得到了广泛体现,C项正确:题干材料并未体现出明朝 时期对外贸易发达,A项错误;B项表述不能全面反映题干主旨,故错误:D项说法 与史实不符,排除。故选C项。 5.20世纪30年代初,中国白银被列强大量抢购,经济形势日益恶化。同期,日本积 极策划所谓的“日满华经济区”,企图推进华北的分离。为此,国民政府于1935年 开始实施法币改革。材料表明国民政府进行法币改革的动机是( ) A.统一货币,保护经济发展 B.抵御冲击,防范侵略 C趁机敛财积累个人资本 D.稳定物价,控制金融 答案B 解析:根据题干材料,可知国民政府的法币改革主要针对的是列强大量收购中国白 银以及日本推进华北的分离,因此改革的动机是“抵御冲击,防范侵略”,故选B 项。 6.1949年5月28日,人民币兑换银元的比价约为100:1,到6月8日非法市场上 的比价已经上涨到2000:1,银元猛涨刺激了物价攀升。甚至有反动分子叫 嚷:“解放军可以打进上海,人民币则进不了上海。”据此可知() A.国民党势力依然控制着上海 B.人们对银元有盲目的依赖感 C.人民币出现通货膨胀的现象 D.不法投机商制造混乱扰乱经济秩序 答案D 7.1931年9月,英国率先放弃金本位制,英镑汇率自由浮动,与黄金脱钩。到20世 纪30年代中期,几乎所有国家都放弃了金本位制,逐渐形成英镑区、美元区和法 郎区。这表明( )

子”,A 项说法与史实不符,错误;根据题干材料“行之未久,物价腾踊,价逾十倍”,可 知纸币的发行引起了通货膨胀,而非发行纸币促进了商品经济的发展,C 项错误; 题干材料反映了元朝滥发纸币引发了通货膨胀,而不是通货紧缩,排除 D 项。 4.黄仁宇在《放宽历史的视界》中指出,明朝永乐年间,政府获得白银收入后,多 “用于制造首饰,铸作银柜嵌装重要文献,塑为银印,并携出海外采购珍宝,赏赐于外 国贡使”。这说明当时( ) A.外贸发达白银大量流入 B.流通领域广泛使用白银 C.白银价值得到广泛体现 D.白银的货币化尚未开始 答案:C 解析:明朝政府将白银多用于“制造首饰”“银柜”“塑为银印”“赏赐于外国贡使”,说 明白银的价值在社会生活中得到了广泛体现,C 项正确;题干材料并未体现出明朝 时期对外贸易发达,A 项错误;B 项表述不能全面反映题干主旨,故错误;D 项说法 与史实不符,排除。故选 C 项。 5.20 世纪 30 年代初,中国白银被列强大量抢购,经济形势日益恶化。同期,日本积 极策划所谓的“日满华经济区”,企图推进华北的分离。为此,国民政府于 1935 年 开始实施法币改革。材料表明国民政府进行法币改革的动机是( ) A.统一货币,保护经济发展 B.抵御冲击,防范侵略 C.趁机敛财,积累个人资本 D.稳定物价,控制金融 答案:B 解析:根据题干材料,可知国民政府的法币改革主要针对的是列强大量收购中国白 银以及日本推进华北的分离,因此改革的动机是“抵御冲击,防范侵略”,故选 B 项。 6.1949 年 5 月 28 日,人民币兑换银元的比价约为 100∶1,到 6 月 8 日非法市场上 的比价已经上涨到 2 000∶1,银元猛涨刺激了物价攀升。甚至有反动分子叫 嚷:“解放军可以打进上海,人民币则进不了上海。”据此可知( ) A.国民党势力依然控制着上海 B.人们对银元有盲目的依赖感 C.人民币出现通货膨胀的现象 D.不法投机商制造混乱扰乱经济秩序 答案:D 7.1931 年 9 月,英国率先放弃金本位制,英镑汇率自由浮动,与黄金脱钩。到 20 世 纪 30 年代中期,几乎所有国家都放弃了金本位制,逐渐形成英镑区、美元区和法 郎区。这表明( )

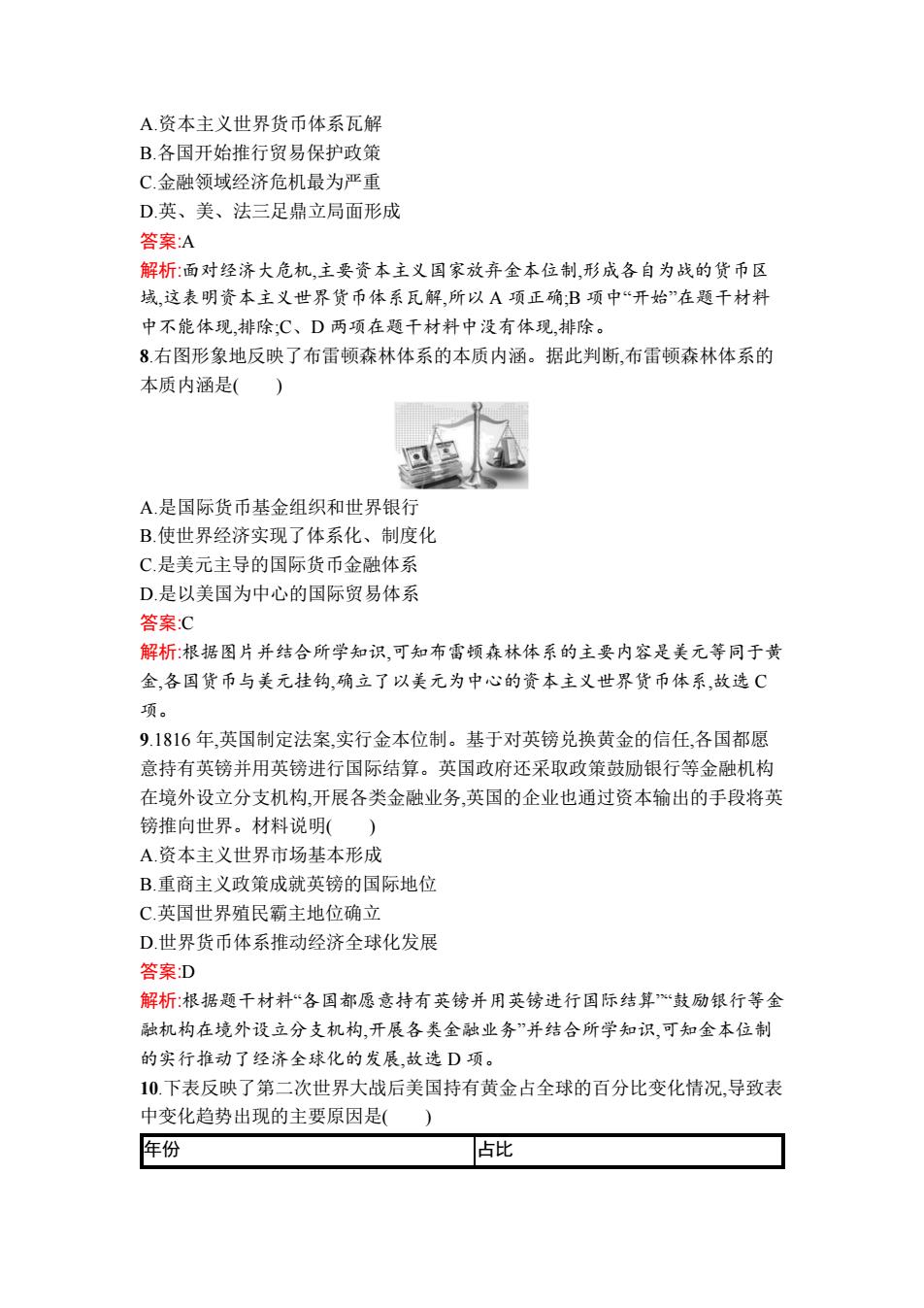

A.资本主义世界货币体系瓦解 B.各国开始推行贸易保护政策 C.金融领域经济危机最为严重 D英、美、法三足鼎立局面形成 答案:A 解析:面对经济大危机,主要资本主义国家放弃金本位制,形成各自为战的货币区 域,这表明资本主义世界货币体系瓦解,所以A项正确:B项中“开始”在题千材料 中不能体现,排除:C、D两项在题干材料中没有体现,排除。 8.右图形象地反映了布雷顿森林体系的本质内涵。据此判断,布雷顿森林体系的 本质内涵是() A.是国际货币基金组织和世界银行 B.使世界经济实现了体系化、制度化 C是美元主导的国际货币金融体系 D.是以美国为中心的国际贸易体系 答案:C 解析:根据图片并结合所学知识,可知布雷顿森林体系的主要内容是美元等同于黄 金,各国货币与美元挂钩,确立了以美元为中心的资本主义世界货币体系,故选C 项。 9.1816年,英国制定法案,实行金本位制。基于对英镑兑换黄金的信任,各国都愿 意持有英镑并用英镑进行国际结算。英国政府还采取政策鼓励银行等金融机构 在境外设立分支机构,开展各类金融业务,英国的企业也通过资本输出的手段将英 镑推向世界。材料说明() A.资本主义世界市场基本形成 B.重商主义政策成就英镑的国际地位 C英国世界殖民霸主地位确立 D.世界货币体系推动经济全球化发展 答案D 解析:根据题千材料“各国都愿意持有英镑并用英镑进行国际结算“鼓励银行等金 融机构在境外设立分支机构,开展各类金融业务”并结合所学知识,可知金本位制 的实行推动了经济全球化的发展,故选D项。 10.下表反映了第二次世界大战后美国持有黄金占全球的百分比变化情况,导致表 中变化趋势出现的主要原因是( 年份 占比

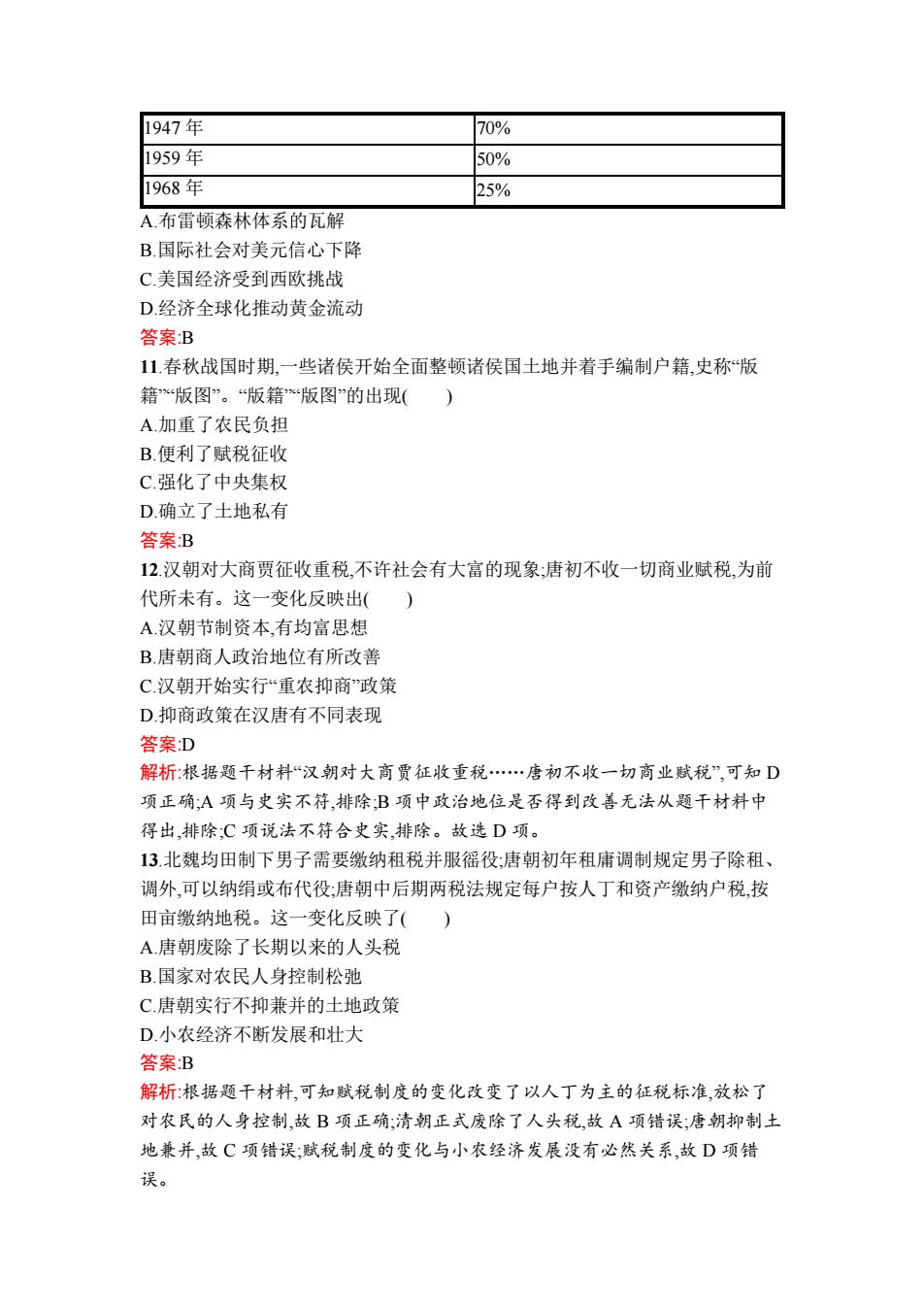

A.资本主义世界货币体系瓦解 B.各国开始推行贸易保护政策 C.金融领域经济危机最为严重 D.英、美、法三足鼎立局面形成 答案:A 解析:面对经济大危机,主要资本主义国家放弃金本位制,形成各自为战的货币区 域,这表明资本主义世界货币体系瓦解,所以 A 项正确;B 项中“开始”在题干材料 中不能体现,排除;C、D 两项在题干材料中没有体现,排除。 8.右图形象地反映了布雷顿森林体系的本质内涵。据此判断,布雷顿森林体系的 本质内涵是( ) A.是国际货币基金组织和世界银行 B.使世界经济实现了体系化、制度化 C.是美元主导的国际货币金融体系 D.是以美国为中心的国际贸易体系 答案:C 解析:根据图片并结合所学知识,可知布雷顿森林体系的主要内容是美元等同于黄 金,各国货币与美元挂钩,确立了以美元为中心的资本主义世界货币体系,故选 C 项。 9.1816 年,英国制定法案,实行金本位制。基于对英镑兑换黄金的信任,各国都愿 意持有英镑并用英镑进行国际结算。英国政府还采取政策鼓励银行等金融机构 在境外设立分支机构,开展各类金融业务,英国的企业也通过资本输出的手段将英 镑推向世界。材料说明( ) A.资本主义世界市场基本形成 B.重商主义政策成就英镑的国际地位 C.英国世界殖民霸主地位确立 D.世界货币体系推动经济全球化发展 答案:D 解析:根据题干材料“各国都愿意持有英镑并用英镑进行国际结算”“鼓励银行等金 融机构在境外设立分支机构,开展各类金融业务”并结合所学知识,可知金本位制 的实行推动了经济全球化的发展,故选 D 项。 10.下表反映了第二次世界大战后美国持有黄金占全球的百分比变化情况,导致表 中变化趋势出现的主要原因是( ) 年份 占比

1947年 70% 1959年 50% 1968年 25% A.布雷顿森林体系的瓦解 B.国际社会对美元信心下降 C.美国经济受到西欧挑战 D.经济全球化推动黄金流动 答案B 11.春秋战国时期,一些诸侯开始全面整顿诸侯国土地并着手编制户籍,史称“版 籍“版图”。“版籍“版图的出现( A.加重了农民负担 B.便利了赋税征收 C.强化了中央集权 D.确立了土地私有 答案B 12.汉朝对大商贾征收重税,不许社会有大富的现象:唐初不收一切商业赋税,为前 代所未有。这一变化反映出( ) A.汉朝节制资本,有均富思想 B.唐朝商人政治地位有所改善 C.汉朝开始实行“重农抑商政策 D.抑商政策在汉唐有不同表现 答案D 解析:根据题干材料“汉朝对大商贾征收重税…唐初不收一切商业赋税”,可知D 项正确:A项与史实不符,排除:B项中政治地位是否得到改善无法从题干材料中 得出,排除:C项说法不符合史实,排除。故选D项。 13.北魏均田制下男子需要缴纳租税并服徭役:唐朝初年租庸调制规定男子除租、 调外,可以纳绢或布代役:唐朝中后期两税法规定每户按人丁和资产缴纳户税,按 田亩缴纳地税。这一变化反映了( A.唐朝废除了长期以来的人头税 B.国家对农民人身控制松弛 C.唐朝实行不抑兼并的土地政策 D.小农经济不断发展和壮大 答案B 解析:根据题千材料,可知赋税制度的变化改变了以人丁为主的征税标准,放松了 对农民的人身控制,故B项正确:清朝正式废除了人头税,故A项错误;唐朝抑制土 地兼并,故C项错误:赋税制度的变化与小农经济发展没有必然关系,故D项错 误

1947 年 70% 1959 年 50% 1968 年 25% A.布雷顿森林体系的瓦解 B.国际社会对美元信心下降 C.美国经济受到西欧挑战 D.经济全球化推动黄金流动 答案:B 11.春秋战国时期,一些诸侯开始全面整顿诸侯国土地并着手编制户籍,史称“版 籍”“版图”。“版籍”“版图”的出现( ) A.加重了农民负担 B.便利了赋税征收 C.强化了中央集权 D.确立了土地私有 答案:B 12.汉朝对大商贾征收重税,不许社会有大富的现象;唐初不收一切商业赋税,为前 代所未有。这一变化反映出( ) A.汉朝节制资本,有均富思想 B.唐朝商人政治地位有所改善 C.汉朝开始实行“重农抑商”政策 D.抑商政策在汉唐有不同表现 答案:D 解析:根据题干材料“汉朝对大商贾征收重税……唐初不收一切商业赋税”,可知 D 项正确;A 项与史实不符,排除;B 项中政治地位是否得到改善无法从题干材料中 得出,排除;C 项说法不符合史实,排除。故选 D 项。 13.北魏均田制下男子需要缴纳租税并服徭役;唐朝初年租庸调制规定男子除租、 调外,可以纳绢或布代役;唐朝中后期两税法规定每户按人丁和资产缴纳户税,按 田亩缴纳地税。这一变化反映了( ) A.唐朝废除了长期以来的人头税 B.国家对农民人身控制松弛 C.唐朝实行不抑兼并的土地政策 D.小农经济不断发展和壮大 答案:B 解析:根据题干材料,可知赋税制度的变化改变了以人丁为主的征税标准,放松了 对农民的人身控制,故 B 项正确;清朝正式废除了人头税,故 A 项错误;唐朝抑制土 地兼并,故 C 项错误;赋税制度的变化与小农经济发展没有必然关系,故 D 项错 误

14.唐朝前期,继续推行均田制和租庸调制:唐朝中期以后,土地兼并加剧,均田制崩 溃,租庸调制难以维持。公元780年,唐朝改行两税法。这一变化表明唐朝中期 () A.赋役制度改革能够有效缓解土地兼并 B.土地制度变化影响赋役制度变化 C.抑制兼并是政府增收的主要途径 D.赋役制度变化影响土地制度变化 答案B 解析:题干材料体现了由于严重的土地兼并而导致赋役制度改革的出现,而不是赋 役制度改革缓解了土地兼并,故排除A项:根据题千材料“土地兼并加剧,均田制崩 溃,租庸调制难以维持。公元780年,唐朝改行两税法”,可知土地制度的变化影响 了赋役制度的变化,故选B项:题千材料中没有体现出政府增收的途径,故排除C 项:题干材料反映了土地制度变化影响赋役制度,而不是赋役制度变化影响土地制 度的变化,故排除D项。 15.白居易的《重赋》诗云:“国家定两税,本意在爱人。厥初防其淫,明敕内外臣。 税外加一物,皆以枉法论。奈何岁月久,贪吏得因循。浚(攫取)我以求宠,敛索无冬 春。”材料表明( ) A.两税法改变了征税标准 B.两税法扩大了征税来源 C.两税法增加了政府收入 D.两税法加重了百姓负担 答案D 解析:根据题千材料“奈何岁月久,贪吏得因循。浚(攫取)我以求宠,敛索无冬春”,可 知白居易认为两税法在实际运行过程中因官吏贪污导致百姓负担加重,D项正确: 题干材料并未提及征税标准的变化,排除A项:题千材料旨在说明国家惠民政策 在运行过程中的异化,并未指出税源变化和国家财政收入的增加,排除B、C两 项。 16.唐朝诗人张籍在《贾客乐》中写道:“年年逐利西复东,姓名不在县籍中。农夫 税多长辛苦,弃业长为贩卖翁。”这反映的本质问题是() A.商人为追逐利润往来奔波 B.农民赋税沉重,被迫弃农经商 C.商人好逸恶劳,弃农经商 D.商人赋税沉重,被迫弃商务农 答案B 解析:根据题千材料“农夫税多长辛苦,弃业长为贩卖翁”并结合所学知识,可知反 映了唐朝农民赋税沉重,被迫弃农经商,故B项正确:题干材料“年年逐利西复东” 反映了商人为追逐利益往来奔波,但这属于题千材料反映的现象,不是本质,故A

14.唐朝前期,继续推行均田制和租庸调制;唐朝中期以后,土地兼并加剧,均田制崩 溃,租庸调制难以维持。公元 780 年,唐朝改行两税法。这一变化表明唐朝中期 ( ) A.赋役制度改革能够有效缓解土地兼并 B.土地制度变化影响赋役制度变化 C.抑制兼并是政府增收的主要途径 D.赋役制度变化影响土地制度变化 答案:B 解析:题干材料体现了由于严重的土地兼并而导致赋役制度改革的出现,而不是赋 役制度改革缓解了土地兼并,故排除 A 项;根据题干材料“土地兼并加剧,均田制崩 溃,租庸调制难以维持。公元 780 年,唐朝改行两税法”,可知土地制度的变化影响 了赋役制度的变化,故选 B 项;题干材料中没有体现出政府增收的途径,故排除 C 项;题干材料反映了土地制度变化影响赋役制度,而不是赋役制度变化影响土地制 度的变化,故排除 D 项。 15.白居易的《重赋》诗云:“国家定两税,本意在爱人。厥初防其淫,明敕内外臣。 税外加一物,皆以枉法论。奈何岁月久,贪吏得因循。浚(攫取)我以求宠,敛索无冬 春。”材料表明( ) A.两税法改变了征税标准 B.两税法扩大了征税来源 C.两税法增加了政府收入 D.两税法加重了百姓负担 答案:D 解析:根据题干材料“奈何岁月久,贪吏得因循。浚(攫取)我以求宠,敛索无冬春”,可 知白居易认为两税法在实际运行过程中因官吏贪污导致百姓负担加重,D 项正确; 题干材料并未提及征税标准的变化,排除 A 项;题干材料旨在说明国家惠民政策 在运行过程中的异化,并未指出税源变化和国家财政收入的增加,排除 B、C 两 项。 16.唐朝诗人张籍在《贾客乐》中写道:“年年逐利西复东,姓名不在县籍中。农夫 税多长辛苦,弃业长为贩卖翁。”这反映的本质问题是( ) A.商人为追逐利润往来奔波 B.农民赋税沉重,被迫弃农经商 C.商人好逸恶劳,弃农经商 D.商人赋税沉重,被迫弃商务农 答案:B 解析:根据题干材料“农夫税多长辛苦,弃业长为贩卖翁”并结合所学知识,可知反 映了唐朝农民赋税沉重,被迫弃农经商,故 B 项正确;题干材料“年年逐利西复东” 反映了商人为追逐利益往来奔波,但这属于题干材料反映的现象,不是本质,故 A