综合过关检测 (时间60分钟满分:100分) 一、选择题(本大题共20小题,每小题3分,共60分) 1.史载,唐太宗时期给一些资历较浅的官员加以“参议朝政“参知政事等名号,也 给一些资格较老的功臣加以平章事”的名号,使其继续参与宰相事务。此举旨在 () A.弥补政务多、宰相才干差的缺陷 B.防范宰相擅权,加强君主集权 C配合科举制度选贤用人的需要 D.建立较严密完整的官僚机构 答案B 解析:根据题干材料“唐太宗时期给一些资历较浅的官员加以‘参议朝政’‘参 知政事’等名号,也给一些资格较老的功臣加以‘平章事’的名号,使其继续参与 宰相事务”,可知这一做法增加了宰相的数量,削弱了相权,加强了皇权,故选B项。 2.汉朝的三公九卿设在宫外,这些官员觐见皇帝的朝仪十分烦琐,向皇帝提供信息 比较缓慢,皇帝便将处理机要事务的责任转移到内廷,逐渐形成中朝。据此可知, 汉朝设置中朝有利于() A.制约丞相权力 B.提高行政效率 C.加强中央集权 D.监察三公九卿 答案B 解析:根据题干材料,可知汉朝设立中朝的原因是三公九卿“觐见皇帝的朝仪十分 烦琐,向皇帝提供信息比较缓慢”,为提高行政效率,汉朝设置中朝,故选B项;中朝 的设立有利于制约丞相权力,但与材料中设立中朝的原因无关,排除A项:中朝的 设立有利于加强君主专制,排除C项;中朝不属于监察机构,与监察三公九卿无关, 排除D项。 3.明初设置巡抚,京官监视巡查地方,深受君主信赖,在处理地方事务时往往事半功 倍,可以得到更多的授权,更好地统领地方。所以巡抚自设立起便注定了向地方官 嬗变的“命运”,专制君主势必再派“近官”对其制衡。这体现了( ) A.君主专制制度强化的要求 B.巡抚的设置提高了中央行政效率 C.明仍然实行行省制度 D.明朝对地方权力没有实行分割 答案:A

综合过关检测 (时间:60 分钟 满分:100 分) 一、选择题(本大题共 20 小题,每小题 3 分,共 60 分) 1.史载,唐太宗时期给一些资历较浅的官员加以“参议朝政”“参知政事”等名号,也 给一些资格较老的功臣加以“平章事”的名号,使其继续参与宰相事务。此举旨在 ( ) A.弥补政务多、宰相才干差的缺陷 B.防范宰相擅权,加强君主集权 C.配合科举制度选贤用人的需要 D.建立较严密完整的官僚机构 答案:B 解析:根据题干材料“唐太宗时期给一些资历较浅的官员加以‘参议朝政’‘参 知政事’等名号,也给一些资格较老的功臣加以‘平章事’的名号,使其继续参与 宰相事务”,可知这一做法增加了宰相的数量,削弱了相权,加强了皇权,故选 B 项。 2.汉朝的三公九卿设在宫外,这些官员觐见皇帝的朝仪十分烦琐,向皇帝提供信息 比较缓慢,皇帝便将处理机要事务的责任转移到内廷,逐渐形成中朝。据此可知, 汉朝设置中朝有利于( ) A.制约丞相权力 B.提高行政效率 C.加强中央集权 D.监察三公九卿 答案:B 解析:根据题干材料,可知汉朝设立中朝的原因是三公九卿“觐见皇帝的朝仪十分 烦琐,向皇帝提供信息比较缓慢”,为提高行政效率,汉朝设置中朝,故选 B 项;中朝 的设立有利于制约丞相权力,但与材料中设立中朝的原因无关,排除 A 项;中朝的 设立有利于加强君主专制,排除 C 项;中朝不属于监察机构,与监察三公九卿无关, 排除 D 项。 3.明初设置巡抚,京官监视巡查地方,深受君主信赖,在处理地方事务时往往事半功 倍,可以得到更多的授权,更好地统领地方。所以巡抚自设立起便注定了向地方官 嬗变的“命运”,专制君主势必再派“近官”对其制衡。这体现了( ) A.君主专制制度强化的要求 B.巡抚的设置提高了中央行政效率 C.明朝仍然实行行省制度 D.明朝对地方权力没有实行分割 答案:A

解析:明初的巡抚是监察地方的官吏,后来逐渐演化成地方的军政长官。为加强君 主专制,皇帝另派监察地方的官吏,这些都体现了君主专制制度强化的要求,故A 项正确:巡抚成为地方官吏之后,提高了地方的行政效率,B项错误;明朝废除了行 省制度,C项错误:明朝在地方设立布政使司、按察使司、都指挥使司,对地方权 力进行分割,D项错误。 4.下图为民国初期的一幅漫画,图中文字为“猿猴倒行逆施,凡我国民群起而攻 之”。这幅漫画反映了作者的政治立场是( A.反对君主专制,提倡君主立宪 B.反对君主制度,主张共和制度 C.反对军阀割据,维护国家统一 D.反对暴力革命,提倡渐进改良 答案B 解析:“猿猴倒行逆施,凡我国民群起而攻之”,是指反对袁世凯复辟,维护民主共和 制度,故选B项;反对君主专制,提倡君主立宪是维新变法的内容,排除A项:军阀 割据是在袁世凯复辟失败之后,排除C项:D项与漫画内容不符,排除D项。 5.根据下表可以得出的正确认识是( 变法 时间 主要内容 奖励耕织:奖励军功:废除井田制;推行县制,官员由君 商鞅变法 秦孝公时期 主任免 邹忌变法 齐威王时期 举贤人、修法律、鼓励臣下进谏 按照“食有劳而禄有功”的原则授予官职和爵位;颁布 李悝变法 魏文侯时期 《法经》 吴起变法 楚悼王时期 废除贵族世卿世禄制度,裁减冗官,选贤任能 A变法以实行土地私有制为中心 B.变法侧重重建伦理和政治秩序 C变法旨在改变当时的社会性质 D.变法重视人才选拔与使用 答案D 解析:根据表格信息“奖励耕织:奖励军功…官员由君主任免“举贤人“食有劳 而禄有功“选贤任能”,可知战国时期各国进行变法,争相招揽人才,以富国强兵,故 选D项;实行土地私有制是商鞅变法的措施,排除A项;题千表格没有体现重建伦 理的信息,排除B项;战国时期各国变法的目的在于富国强兵,排除C项

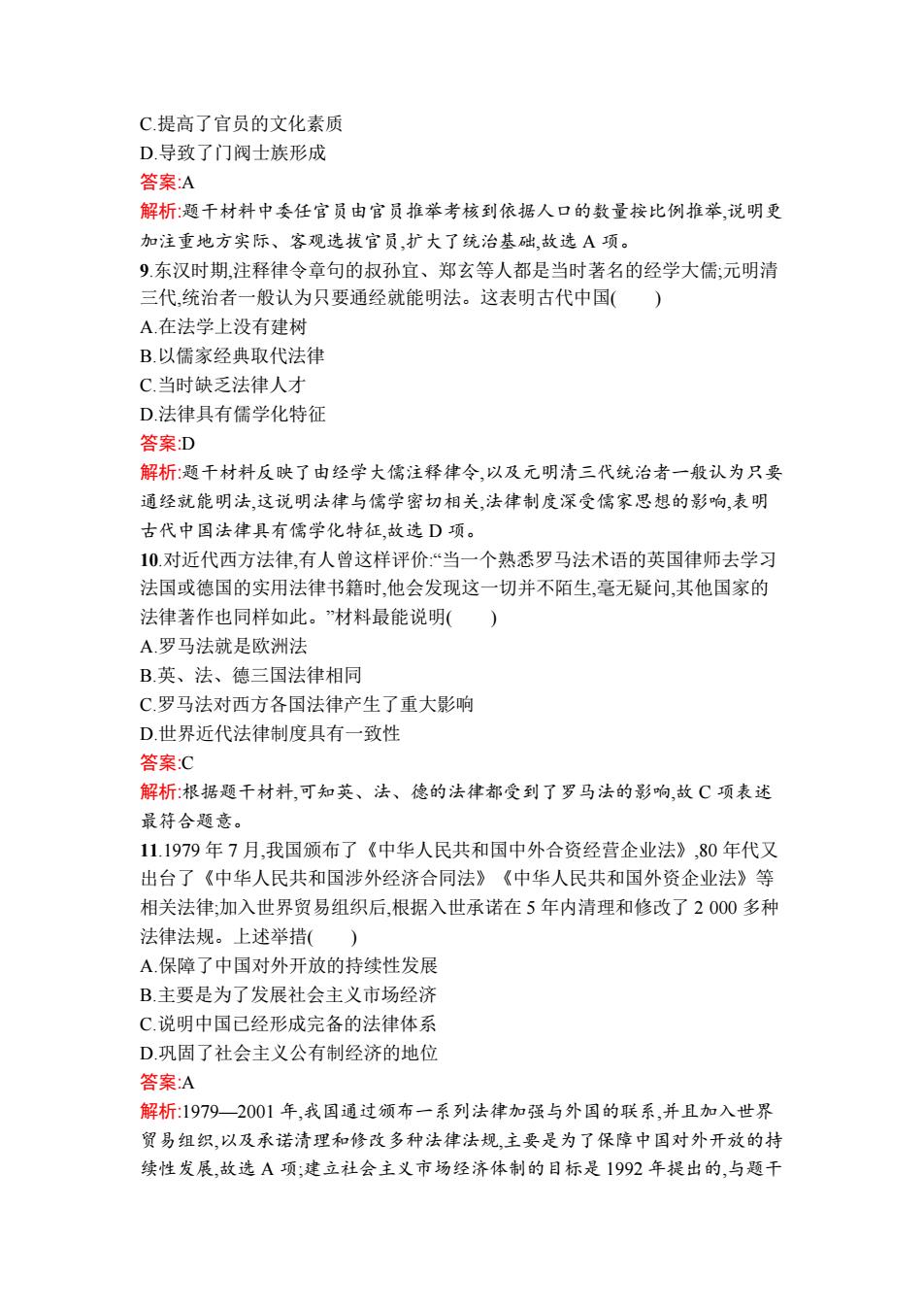

解析:明初的巡抚是监察地方的官吏,后来逐渐演化成地方的军政长官。为加强君 主专制,皇帝另派监察地方的官吏,这些都体现了君主专制制度强化的要求,故 A 项正确;巡抚成为地方官吏之后,提高了地方的行政效率,B 项错误;明朝废除了行 省制度,C 项错误;明朝在地方设立布政使司、按察使司、都指挥使司,对地方权 力进行分割,D 项错误。 4.下图为民国初期的一幅漫画,图中文字为“猿猴倒行逆施,凡我国民群起而攻 之”。这幅漫画反映了作者的政治立场是( ) A.反对君主专制,提倡君主立宪 B.反对君主制度,主张共和制度 C.反对军阀割据,维护国家统一 D.反对暴力革命,提倡渐进改良 答案:B 解析:“猿猴倒行逆施,凡我国民群起而攻之”,是指反对袁世凯复辟,维护民主共和 制度,故选 B 项;反对君主专制,提倡君主立宪是维新变法的内容,排除 A 项;军阀 割据是在袁世凯复辟失败之后,排除 C 项;D 项与漫画内容不符,排除 D 项。 5.根据下表可以得出的正确认识是( ) 变法 时间 主要内容 商鞅变法 秦孝公时期 奖励耕织;奖励军功;废除井田制;推行县制,官员由君 主任免 邹忌变法 齐威王时期 举贤人、修法律、鼓励臣下进谏 李悝变法 魏文侯时期 按照“食有劳而禄有功”的原则授予官职和爵位;颁布 《法经》 吴起变法 楚悼王时期 废除贵族世卿世禄制度,裁减冗官,选贤任能 A.变法以实行土地私有制为中心 B.变法侧重重建伦理和政治秩序 C.变法旨在改变当时的社会性质 D.变法重视人才选拔与使用 答案:D 解析:根据表格信息“奖励耕织;奖励军功……官员由君主任免”“举贤人”“食有劳 而禄有功”“选贤任能”,可知战国时期各国进行变法,争相招揽人才,以富国强兵,故 选 D 项;实行土地私有制是商鞅变法的措施,排除 A 项;题干表格没有体现重建伦 理的信息,排除 B 项;战国时期各国变法的目的在于富国强兵,排除 C 项

6王安石在变法中“募饥民修水利”,以赈救食力之农兴陂塘沟港之废”。与“煮 粥赈灾开仓放粮”等赈灾方式相比,王安石此举力图( A.尽量减轻政府的救灾负担 B.稳定灾区的社会秩序 C.从长远上解决灾民生计问题 D.建立政府抗灾救荒体系 答案:C 解析:题千材料比较了王安石变法中“募饥民修水利”与“煮粥赈灾“开仓放粮”等 赈灾方式,前者不仅解决灾民问题,而且从长远上有利于农业发展,解决灾民生计 问题,故C项正确。“募饥民修水利”只是改变了赈灾的方式,不一定能减轻政府的 救灾负担故A项错误:灾区的社会秩序稳定与否,取决于救灾力度的大小,与救灾 方式无关,故B项错误:题干材料所列的三种救灾方式都属于救灾措施,据此不能 反映建立政府抗灾救荒体系,故D项错误。 7下表为唐朝翰林学士的起源和演进概况。它反映了唐朝( 时期 概况 高祖、太宗 设立文学馆、弘文馆等学士,备君主顾问 时期 高宗、武后 学士开始参与决策事务 时期 开元初,设翰林待诏,后改为翰林学士,建立学士院,专掌最机密的 玄宗时期 诏令起草,正式参与朝政决策 A.翰林学士逐渐控制了决策权 B.文官地位日益提高 C.三省六部制渐趋成熟 D.朝廷内部权力的再分配 答案D 解析:唐朝沿用三省六部制,中书省负责起草诏令。题干材料按时间顺序列出了翰 林学士的起源和演进概况,从“备君主顾问”到“专掌最机密的诏令起草,正式参与 朝政决策”,反映了翰林学士逐渐获得了对国家事务进行决策的权力,体现了朝廷 内部决策权力进行了重新分配,故D项正确。翰林学士只是参与朝政决策,并非 “控制”,故A项错误;仅根据翰林学士地位的变化无法证明文官地位日益提高,故 B项错误:翰林学士参与决策,是三省六部制之外权力系统的构建,故C项错误。 8汉武帝时期,朝廷明文规定,凡经丞相、列侯、刺史、郡守等推举,通过考核,委 以官职。不久,又规定依据人口的数量,按比例推举。上述官员选拔方式的变化 () A.扩大了汉朝的统治基础 B.缩小了中央选官范围

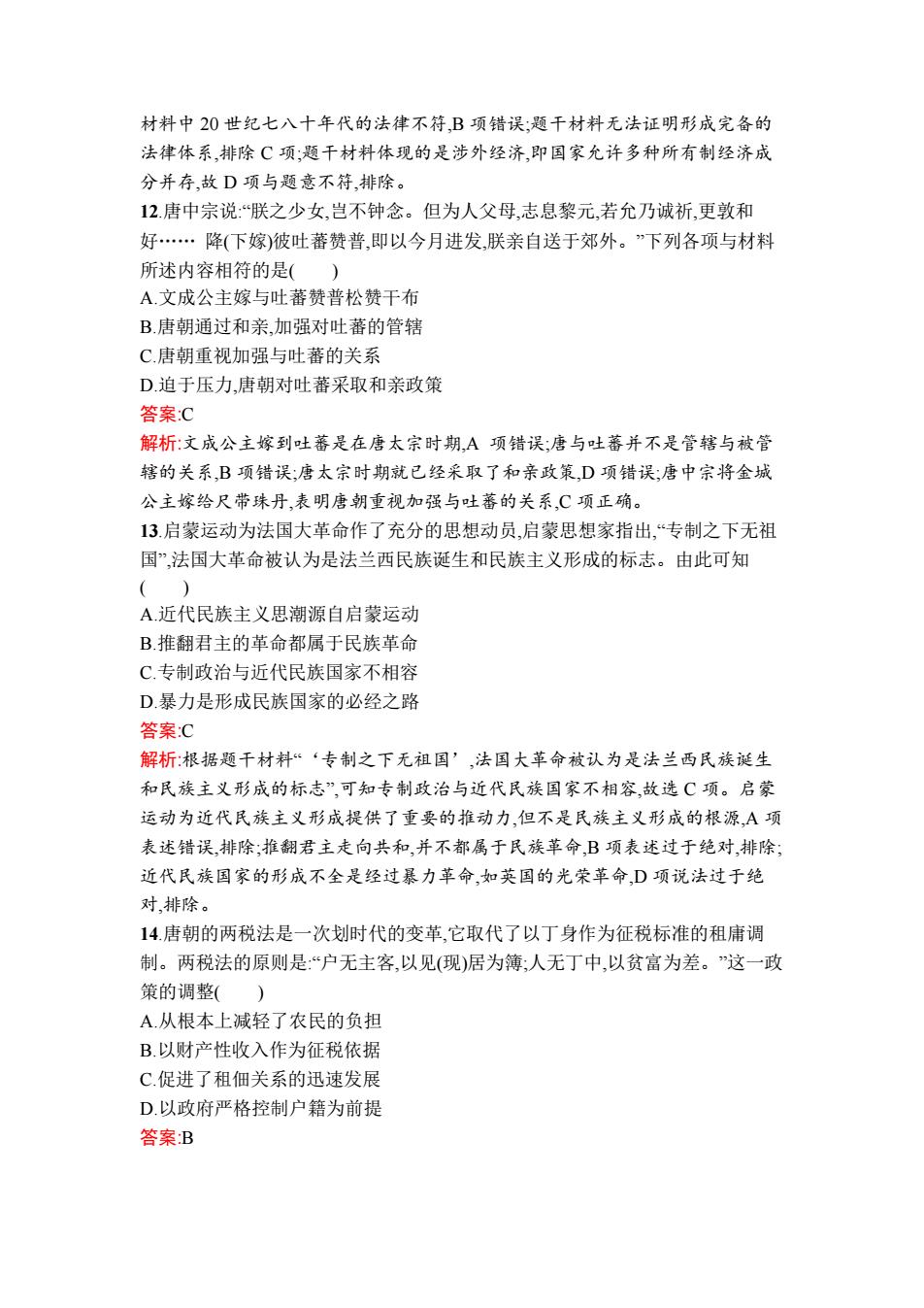

6.王安石在变法中“募饥民修水利”,以“赈救食力之农”“兴陂塘沟港之废”。与“煮 粥赈灾”“开仓放粮”等赈灾方式相比,王安石此举力图( ) A.尽量减轻政府的救灾负担 B.稳定灾区的社会秩序 C.从长远上解决灾民生计问题 D.建立政府抗灾救荒体系 答案:C 解析:题干材料比较了王安石变法中“募饥民修水利”与“煮粥赈灾”“开仓放粮”等 赈灾方式,前者不仅解决灾民问题,而且从长远上有利于农业发展,解决灾民生计 问题,故 C 项正确。“募饥民修水利”只是改变了赈灾的方式,不一定能减轻政府的 救灾负担,故 A 项错误;灾区的社会秩序稳定与否,取决于救灾力度的大小,与救灾 方式无关,故 B 项错误;题干材料所列的三种救灾方式都属于救灾措施,据此不能 反映建立政府抗灾救荒体系,故 D 项错误。 7.下表为唐朝翰林学士的起源和演进概况。它反映了唐朝( ) 时期 概况 高祖、太宗 时期 设立文学馆、弘文馆等学士,备君主顾问 高宗、武后 时期 学士开始参与决策事务 玄宗时期 开元初,设翰林待诏,后改为翰林学士,建立学士院,专掌最机密的 诏令起草,正式参与朝政决策 A.翰林学士逐渐控制了决策权 B.文官地位日益提高 C.三省六部制渐趋成熟 D.朝廷内部权力的再分配 答案:D 解析:唐朝沿用三省六部制,中书省负责起草诏令。题干材料按时间顺序列出了翰 林学士的起源和演进概况,从“备君主顾问”到“专掌最机密的诏令起草,正式参与 朝政决策”,反映了翰林学士逐渐获得了对国家事务进行决策的权力,体现了朝廷 内部决策权力进行了重新分配,故 D 项正确。翰林学士只是参与朝政决策,并非 “控制”,故 A 项错误;仅根据翰林学士地位的变化无法证明文官地位日益提高,故 B 项错误;翰林学士参与决策,是三省六部制之外权力系统的构建,故 C 项错误。 8.汉武帝时期,朝廷明文规定,凡经丞相、列侯、刺史、郡守等推举,通过考核,委 以官职。不久,又规定依据人口的数量,按比例推举。上述官员选拔方式的变化 ( ) A.扩大了汉朝的统治基础 B.缩小了中央选官范围

C.提高了官员的文化素质 D.导致了门阀士族形成 答案:A 解析:题干材料中委任官员由官员推举考核到依据人口的数量按比例推举,说明更 加注重地方实际、客观选拔官员,扩大了统治基础,故选A项。 9.东汉时期,注释律令章句的叔孙宜、郑玄等人都是当时著名的经学大儒;元明清 三代,统治者一般认为只要通经就能明法。这表明古代中国() A.在法学上没有建树 B.以儒家经典取代法律 C.当时缺乏法律人才 D法律具有儒学化特征 答案D 解析:题干材料反映了由经学大儒注释律令,以及元明清三代统治者一般认为只要 通经就能明法,这说明法律与儒学密切相关,法律制度深受儒家思想的影响,表明 古代中国法律具有儒学化特征,故选D项。 10.对近代西方法律,有人曾这样评价:“当一个熟悉罗马法术语的英国律师去学习 法国或德国的实用法律书籍时,他会发现这一切并不陌生,毫无疑问,其他国家的 法律著作也同样如此。”材料最能说明( A.罗马法就是欧洲法 B.英、法、德三国法律相同 C.罗马法对西方各国法律产生了重大影响 D.世界近代法律制度具有一致性 答案:C 解析:根据题干材料,可知英、法、德的法律都受到了罗马法的影响,故C项表述 最符合题意。 11.1979年7月,我国颁布了《中华人民共和国中外合资经营企业法》,80年代又 出台了《中华人民共和国涉外经济合同法》《中华人民共和国外资企业法》等 相关法律:加入世界贸易组织后,根据入世承诺在5年内清理和修改了2000多种 法律法规。上述举措() A.保障了中国对外开放的持续性发展 B.主要是为了发展社会主义市场经济 C.说明中国已经形成完备的法律体系 D巩固了社会主义公有制经济的地位 答案:A 解析:1979一2001年,我国通过颁布一系列法律加强与外国的联系,并且加入世界 贸易组织,以及承诺清理和修改多种法律法规,主要是为了保障中国对外开放的持 续性发展,故选A项:建立社会主义市场经济体制的目标是1992年提出的,与题干

C.提高了官员的文化素质 D.导致了门阀士族形成 答案:A 解析:题干材料中委任官员由官员推举考核到依据人口的数量按比例推举,说明更 加注重地方实际、客观选拔官员,扩大了统治基础,故选 A 项。 9.东汉时期,注释律令章句的叔孙宜、郑玄等人都是当时著名的经学大儒;元明清 三代,统治者一般认为只要通经就能明法。这表明古代中国( ) A.在法学上没有建树 B.以儒家经典取代法律 C.当时缺乏法律人才 D.法律具有儒学化特征 答案:D 解析:题干材料反映了由经学大儒注释律令,以及元明清三代统治者一般认为只要 通经就能明法,这说明法律与儒学密切相关,法律制度深受儒家思想的影响,表明 古代中国法律具有儒学化特征,故选 D 项。 10.对近代西方法律,有人曾这样评价:“当一个熟悉罗马法术语的英国律师去学习 法国或德国的实用法律书籍时,他会发现这一切并不陌生,毫无疑问,其他国家的 法律著作也同样如此。”材料最能说明( ) A.罗马法就是欧洲法 B.英、法、德三国法律相同 C.罗马法对西方各国法律产生了重大影响 D.世界近代法律制度具有一致性 答案:C 解析:根据题干材料,可知英、法、德的法律都受到了罗马法的影响,故 C 项表述 最符合题意。 11.1979 年 7 月,我国颁布了《中华人民共和国中外合资经营企业法》,80 年代又 出台了《中华人民共和国涉外经济合同法》《中华人民共和国外资企业法》等 相关法律;加入世界贸易组织后,根据入世承诺在 5 年内清理和修改了 2 000 多种 法律法规。上述举措( ) A.保障了中国对外开放的持续性发展 B.主要是为了发展社会主义市场经济 C.说明中国已经形成完备的法律体系 D.巩固了社会主义公有制经济的地位 答案:A 解析:1979—2001 年,我国通过颁布一系列法律加强与外国的联系,并且加入世界 贸易组织,以及承诺清理和修改多种法律法规,主要是为了保障中国对外开放的持 续性发展,故选 A 项;建立社会主义市场经济体制的目标是 1992 年提出的,与题干

材料中20世纪七八十年代的法律不符,B项错误:题干材料无法证明形成完备的 法律体系,排除C项:题干材料体现的是涉外经济,即国家允许多种所有制经济成 分并存,故D项与题意不符,排除。 12.唐中宗说“朕之少女,岂不钟念。但为人父母,志息黎元,若允乃诚祈,更敦和 好…降(下嫁)彼吐蕃赞普,即以今月进发,朕亲自送于郊外。”下列各项与材料 所述内容相符的是() A.文成公主嫁与吐蕃赞普松赞干布 B.唐朝通过和亲,加强对吐蕃的管辖 C.唐朝重视加强与吐蕃的关系 D迫于压力,唐朝对吐蕃采取和亲政策 答案:C 解析:文成公主嫁到吐蕃是在唐太宗时期,A项错误:唐与吐蕃并不是管辖与被管 辖的关系,B项错误;唐太宗时期就已经采取了和亲政策,D项错误;唐中宗将金城 公主嫁给尺带珠丹,表明唐朝重视加强与吐蕃的关系,C项正确。 13.启蒙运动为法国大革命作了充分的思想动员,启蒙思想家指出,“专制之下无祖 国”,法国大革命被认为是法兰西民族诞生和民族主义形成的标志。由此可知 () A.近代民族主义思潮源自启蒙运动 B.推翻君主的革命都属于民族革命 C.专制政治与近代民族国家不相容 D,暴力是形成民族国家的必经之路 答案:C 解析:根据题千材料“‘专制之下无祖国’,法国大革命被认为是法兰西民族诞生 和民族主义形成的标志”,可知专制政治与近代民族国家不相容,故选C项。启蒙 运动为近代民族主义形成提供了重要的推动力,但不是民族主义形成的根源,A项 表述错误,排除:推翻君主走向共和,并不都属于民族革命,B项表述过于绝对,排除; 近代民族国家的形成不全是经过暴力革命,如英国的光荣革命,D项说法过于绝 对,排除。 14.唐朝的两税法是一次划时代的变革,它取代了以丁身作为征税标准的租庸调 制。两税法的原则是:“户无主客,以见(现)居为簿;人无丁中,以贫富为差。”这一政 策的调整() A.从根本上减轻了农民的负担 B.以财产性收入作为征税依据 C.促进了租佃关系的迅速发展 D.以政府严格控制户籍为前提 答案B

材料中 20 世纪七八十年代的法律不符,B 项错误;题干材料无法证明形成完备的 法律体系,排除 C 项;题干材料体现的是涉外经济,即国家允许多种所有制经济成 分并存,故 D 项与题意不符,排除。 12.唐中宗说:“朕之少女,岂不钟念。但为人父母,志息黎元,若允乃诚祈,更敦和 好…… 降(下嫁)彼吐蕃赞普,即以今月进发,朕亲自送于郊外。”下列各项与材料 所述内容相符的是( ) A.文成公主嫁与吐蕃赞普松赞干布 B.唐朝通过和亲,加强对吐蕃的管辖 C.唐朝重视加强与吐蕃的关系 D.迫于压力,唐朝对吐蕃采取和亲政策 答案:C 解析:文成公主嫁到吐蕃是在唐太宗时期,A 项错误;唐与吐蕃并不是管辖与被管 辖的关系,B 项错误;唐太宗时期就已经采取了和亲政策,D 项错误;唐中宗将金城 公主嫁给尺带珠丹,表明唐朝重视加强与吐蕃的关系,C 项正确。 13.启蒙运动为法国大革命作了充分的思想动员,启蒙思想家指出,“专制之下无祖 国”,法国大革命被认为是法兰西民族诞生和民族主义形成的标志。由此可知 ( ) A.近代民族主义思潮源自启蒙运动 B.推翻君主的革命都属于民族革命 C.专制政治与近代民族国家不相容 D.暴力是形成民族国家的必经之路 答案:C 解析:根据题干材料“‘专制之下无祖国’,法国大革命被认为是法兰西民族诞生 和民族主义形成的标志”,可知专制政治与近代民族国家不相容,故选 C 项。启蒙 运动为近代民族主义形成提供了重要的推动力,但不是民族主义形成的根源,A 项 表述错误,排除;推翻君主走向共和,并不都属于民族革命,B 项表述过于绝对,排除; 近代民族国家的形成不全是经过暴力革命,如英国的光荣革命,D 项说法过于绝 对,排除。 14.唐朝的两税法是一次划时代的变革,它取代了以丁身作为征税标准的租庸调 制。两税法的原则是:“户无主客,以见(现)居为簿;人无丁中,以贫富为差。”这一政 策的调整( ) A.从根本上减轻了农民的负担 B.以财产性收入作为征税依据 C.促进了租佃关系的迅速发展 D.以政府严格控制户籍为前提 答案:B