第六单元过关检测(B) (时间60分钟满分:100分) 一、选择题(本大题共20小题,每小题3分,共60分) 1.春秋战国时期,地方官要对所掌握的户籍和赋税造册“上计”中央,以查考其政 绩。秦朝对人口的管理和控制进行了改革,不仅按不同情况区分户籍,还确定了户 口的什伍编制方式等,为历代所沿用。此举表明( ) A.实行了“重农抑商”的政策 B.户籍是征收赋税的依据 C.对人民的管理日益加强 D.开始有了户籍管理制度 答案:C 解析:根据题干材料并结合所学知识,可知秦朝对人口的管理和控制进行了改革, 为历代所沿用,这说明历代政府对人民的管理日益加强,故C项正确:题千材料未 涉及“重农抑商”政策,故A项错误:“户籍是征收赋税的依据”说法正确,但题干材 料强调的是封建政府通过户籍加强对人民的管理,故B项错误:题干材料的主旨 也不是说明户籍管理制度产生的时间,故D项错误。故选C项。 2.所谓土断,就是将世族和豪门荫庇和挟藏下的依附民户编入郡县户籍。东晋南 朝,实行过几次土断,其中最重要的一次是桓温主持下的“庚戌土断(364年)。据 此可知,土断制度( ) A.推动门阀政治的形成 B.强化了政府对基层的控制 C解决了土地兼并问题 D.缓和了国家与世族的矛盾 答案B 3中国古代政府利用户籍制度来稽查户口、征收赋税、调派徭役、维护统治秩 序。魏晋时期官府户籍登载的主要对象是自耕农,而私家依附人口、奴婢及流亡 人口、寺院僧尼及依附人口未纳入官府户籍。关于魏晋时期的户籍登记状况,下 列说法合理的是( ) A封建经济发达,人身自由度增加 B.促进了商品经济发展及国家赋税的增加 C.自耕农是官府赋役负担的主要承担者 D.促进了耕作方式的改进 答案C 解析:结合所学知识,可知魏晋时期社会动荡,封建经济并不发达,故A项错误;题干 材料中并未提到商品经济的发展情况,并且大量人口未纳入官府的户籍中不利于 国家赋税的增加,故B项错误:根据题干材料中官府户籍登载的主要对象是自耕

第六单元过关检测(B) (时间:60 分钟 满分:100 分) 一、选择题(本大题共 20 小题,每小题 3 分,共 60 分) 1.春秋战国时期,地方官要对所掌握的户籍和赋税造册“上计”中央,以查考其政 绩。秦朝对人口的管理和控制进行了改革,不仅按不同情况区分户籍,还确定了户 口的什伍编制方式等,为历代所沿用。此举表明( ) A.实行了“重农抑商”的政策 B.户籍是征收赋税的依据 C.对人民的管理日益加强 D.开始有了户籍管理制度 答案:C 解析:根据题干材料并结合所学知识,可知秦朝对人口的管理和控制进行了改革, 为历代所沿用,这说明历代政府对人民的管理日益加强,故 C 项正确;题干材料未 涉及“重农抑商”政策,故 A 项错误;“户籍是征收赋税的依据”说法正确,但题干材 料强调的是封建政府通过户籍加强对人民的管理,故 B 项错误;题干材料的主旨 也不是说明户籍管理制度产生的时间,故 D 项错误。故选 C 项。 2.所谓土断,就是将世族和豪门荫庇和挟藏下的依附民户编入郡县户籍。东晋南 朝,实行过几次土断,其中最重要的一次是桓温主持下的“庚戌土断”(364 年)。据 此可知,土断制度( ) A.推动门阀政治的形成 B.强化了政府对基层的控制 C.解决了土地兼并问题 D.缓和了国家与世族的矛盾 答案:B 3.中国古代政府利用户籍制度来稽查户口、征收赋税、调派徭役、维护统治秩 序。魏晋时期官府户籍登载的主要对象是自耕农,而私家依附人口、奴婢及流亡 人口、寺院僧尼及依附人口未纳入官府户籍。关于魏晋时期的户籍登记状况,下 列说法合理的是( ) A.封建经济发达,人身自由度增加 B.促进了商品经济发展及国家赋税的增加 C.自耕农是官府赋役负担的主要承担者 D.促进了耕作方式的改进 答案:C 解析:结合所学知识,可知魏晋时期社会动荡,封建经济并不发达,故 A 项错误;题干 材料中并未提到商品经济的发展情况,并且大量人口未纳入官府的户籍中不利于 国家赋税的增加,故 B 项错误;根据题干材料中官府户籍登载的主要对象是自耕

农,可知自耕农是官府赋役负担的主要承担者,故C项正确:题千材料中并未提到 耕作方式的改进,故D项错误。 4.明朝中期以后,政府对户籍政策进行了变革,通过“客籍“商籍卫籍等户籍形 式的设置而允许流动人口在当地入户占籍,进而解决流动人口的科举考试资格问 题。明朝户籍政策的调整反映出( A.商品经济的发展 B.君主专制的强化 C阶级矛盾的尖锐 D.考试内容的变更 答案:A 解析:明朝中期以后随着商品经济的发展,流动人口增加,政府调整户籍政策适应 了经济发展的需要,故A项正确:题干材料与君主专制的强化无关,故B项错误:流 动人口增加与阶级矛盾尖锐之间没有必然联系,故C项错误:题干材料未涉及考 试内容的变更,故D项错误。故选A项。 5.下面内容为中国古代史籍中有关郡县制的记载,据这些记载可以得出的历史结 论是( 秦武公十年“伐邦、冀戎,初县之。十一年,初县杜、郑”。“冬,楚子为陈夏氏乱 故,伐陈…因县陈” 晋“遂灭祁氏、羊舌氏…分祁氏之田以为七县,分羊舌氏之田以为三县” 秦孝公十二年,“并诸小乡聚,集为大县 A.春秋时期已经出现了县制 B.县制产生的方式比较单一 C.秦国是最先推行县制的诸侯国 D.春秋时期县制已取代分封制 答案:A 解析:根据题干材料,可知春秋时期我国已经出现了县制,故A项正确:春秋时期县 制的产生有战争、平叛、合并等方式,故B项错误;题千材料不能说明秦国是最 先推行县制的诸侯国,故C项错误;郡县制取代分封制是在秦朝,故D项错误。 6秦朝乡里制度逐渐定型,县的基层分为若干乡,乡下有里,乡、里之外有亭,设亭 长。乡里组织拥有宣布教化、督催赋税、摊派力役、维持治安、兼理司法、婚 丧祭祀等职权。这反映出秦朝( A.农村基层实行地方自治 B.乡里组织兼有行政与宗法职能 C.皇帝直接掌握乡官的任命权 D.乡里属于社会经济组织 答案B

农,可知自耕农是官府赋役负担的主要承担者,故 C 项正确;题干材料中并未提到 耕作方式的改进,故 D 项错误。 4.明朝中期以后,政府对户籍政策进行了变革,通过“客籍”“商籍”“卫籍”等户籍形 式的设置而允许流动人口在当地入户占籍,进而解决流动人口的科举考试资格问 题。明朝户籍政策的调整反映出( ) A.商品经济的发展 B.君主专制的强化 C.阶级矛盾的尖锐 D.考试内容的变更 答案:A 解析:明朝中期以后随着商品经济的发展,流动人口增加,政府调整户籍政策适应 了经济发展的需要,故 A 项正确;题干材料与君主专制的强化无关,故 B 项错误;流 动人口增加与阶级矛盾尖锐之间没有必然联系,故 C 项错误;题干材料未涉及考 试内容的变更,故 D 项错误。故选 A 项。 5.下面内容为中国古代史籍中有关郡县制的记载,据这些记载可以得出的历史结 论是( ) 秦武公十年“伐邽、冀戎,初县之。十一年,初县杜、郑”。“冬,楚子为陈夏氏乱 故,伐陈……因县陈” 晋“遂灭祁氏、羊舌氏……分祁氏之田以为七县,分羊舌氏之田以为三县” 秦孝公十二年,“并诸小乡聚,集为大县” A.春秋时期已经出现了县制 B.县制产生的方式比较单一 C.秦国是最先推行县制的诸侯国 D.春秋时期县制已取代分封制 答案:A 解析:根据题干材料,可知春秋时期我国已经出现了县制,故 A 项正确;春秋时期县 制的产生有战争、平叛、合并等方式,故 B 项错误;题干材料不能说明秦国是最 先推行县制的诸侯国,故 C 项错误;郡县制取代分封制是在秦朝,故 D 项错误。 6.秦朝乡里制度逐渐定型,县的基层分为若干乡,乡下有里,乡、里之外有亭,设亭 长。乡里组织拥有宣布教化、督催赋税、摊派力役、维持治安、兼理司法、婚 丧祭祀等职权。这反映出秦朝( ) A.农村基层实行地方自治 B.乡里组织兼有行政与宗法职能 C.皇帝直接掌握乡官的任命权 D.乡里属于社会经济组织 答案:B

解析:根据题千材料“县的基层分为若干乡,乡下有里,乡、里之外有亭,设亭长”,可 知乡里组织具有行政职能:根据题干材料“乡里组织拥有宣布教化、督催赋税、 摊派力役、维持治安、兼理司法、婚丧祭祀等职权”,可知乡里组织兼有行政与 宗法职能,故答案为B项:题千材料无法体现“自治”,排除A项:秦朝时期郡县的主 要官吏由皇帝任免,乡里组织由民间德高望重的人负责,排除C项:根据题干材料 “县的基层分为若千乡,乡下有里,乡、里之外有亭,设亭长”,可知乡里属于地方行 政管理组织,排除D项。 7.乡、里、亭是西汉在全国建立的基层组织。唐朝将乡、里等基层组织统一为 村,从法律上实施统一管理。可见基层管理( A.实现了中央对乡里一级的直接管理 B.半自治的性质一度弱化了中央集权 C.官员由中央任命体现国家治理的延伸 D.有国家政权干预和控制渐强的趋势 答案D 解析:根据题干材料“乡、里、亭是西汉在全国建立的基层组织。唐朝将乡、里 等基层组织统一为村,从法律上实施统一管理”,可知无论是西汉还是唐朝,对基层 组织都进行严格管理,用国家力量进行干预,而且唐朝时期更是上升到法律层 面,“有国家政权千预和控制渐强的趋势”的说法说明了从西汉到唐朝基层管理的 特点和趋势,故答案为D项:A、B、C三项均不符合题意,故排除。 8.下面是“中国古代县级政区分等标准表(节选)”。据下表可知,中国古代( 秦汉 大县万户以上 小县万户以下 等(7000户 二等(1500户以 三等(1000户以 四等(500户以 北周 以上) 上) 上) 上) 唐朝(开 上等(6000户 中等(3000户以 中下等(3000户 下等(1000户以 元年间) 以上) 上) 以下) 下) 望县(4000户 上县(2000户以 中县(1000户以 下县(1000户以 宋朝 以上) 上) 上) 下) 上县(粮10万 中县(粮6万石 下县(粮3万石以 明朝 石以下) 以下) 下) A.中央对基层管理存在“困惑 B.政府对人口的控制逐渐松弛 C.呈现县域面积不断减小的趋势 D.经济发展程度决定基层管理模式 答案B 解析:根据中国古代县级政区分等标准,可知对县级政区的分等标准逐渐降低,说 明政府对人口的控制逐渐松弛,故B项正确:题干材料体现的是政府对人口的控 制逐渐松弛,无法体现出“中央对基层管理存在‘困惑’”,排除A项:题千材料只

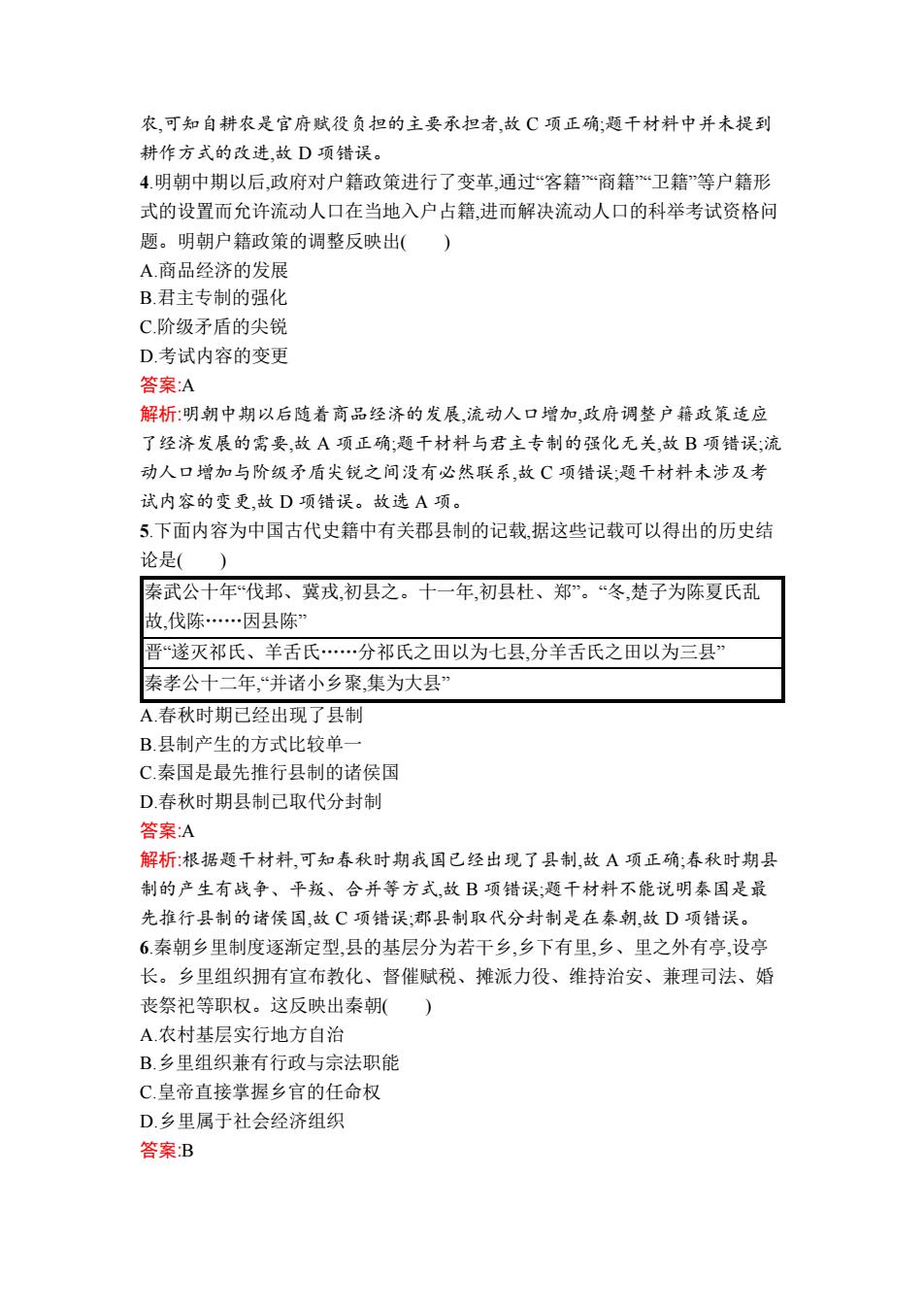

解析:根据题干材料“县的基层分为若干乡,乡下有里,乡、里之外有亭,设亭长”,可 知乡里组织具有行政职能;根据题干材料“乡里组织拥有宣布教化、督催赋税、 摊派力役、维持治安、兼理司法、婚丧祭祀等职权”,可知乡里组织兼有行政与 宗法职能,故答案为 B 项;题干材料无法体现“自治”,排除 A 项;秦朝时期郡县的主 要官吏由皇帝任免,乡里组织由民间德高望重的人负责,排除 C 项;根据题干材料 “县的基层分为若干乡,乡下有里,乡、里之外有亭,设亭长”,可知乡里属于地方行 政管理组织,排除 D 项。 7.乡、里、亭是西汉在全国建立的基层组织。唐朝将乡、里等基层组织统一为 村,从法律上实施统一管理。可见基层管理( ) A.实现了中央对乡里一级的直接管理 B.半自治的性质一度弱化了中央集权 C.官员由中央任命体现国家治理的延伸 D.有国家政权干预和控制渐强的趋势 答案:D 解析:根据题干材料“乡、里、亭是西汉在全国建立的基层组织。唐朝将乡、里 等基层组织统一为村,从法律上实施统一管理”,可知无论是西汉还是唐朝,对基层 组织都进行严格管理,用国家力量进行干预,而且唐朝时期更是上升到法律层 面,“有国家政权干预和控制渐强的趋势”的说法说明了从西汉到唐朝基层管理的 特点和趋势,故答案为 D 项;A、B、C 三项均不符合题意,故排除。 8.下面是“中国古代县级政区分等标准表(节选)”。据下表可知,中国古代( ) 秦汉 大县万户以上 小县万户以下 — — 北周 一等(7 000 户 以上) 二等(1 500 户以 上) 三等(1 000 户以 上) 四等(500 户以 上) 唐朝(开 元年间) 上等(6 000 户 以上) 中等(3 000 户以 上) 中下等(3 000 户 以下) 下等(1 000 户以 下) 宋朝 望县(4 000 户 以上) 上县(2 000 户以 上) 中县(1 000 户以 上) 下县(1 000 户以 下) 明朝 上县(粮 10 万 石以下) 中县(粮 6 万石 以下) 下县(粮 3 万石以 下) — A.中央对基层管理存在“困惑” B.政府对人口的控制逐渐松弛 C.呈现县域面积不断减小的趋势 D.经济发展程度决定基层管理模式 答案:B 解析:根据中国古代县级政区分等标准,可知对县级政区的分等标准逐渐降低,说 明政府对人口的控制逐渐松弛,故 B 项正确;题干材料体现的是政府对人口的控 制逐渐松弛,无法体现出“中央对基层管理存在‘困惑’”,排除 A 项;题干材料只

反映了对县级政区分等的户数和粮食产量标准,无法体现出县域面积标准,排除C 项:题干材料反映的是对县级政区的分等标准,无法体现出经济发展程度决定基层 管理模式,排除D项。 9.西周宗法制规定,在同祖父的大家庭里,富者有赈济贫者的义务,贫者有得到赈济 的权利,即所谓有余则归之宗,不足则资之宗”。其主要目的是() A.实现宗族内部平等 B.防止宗族溃散解体 C建立产品公有制度 D消除贫富悬殊现象 答案B 解析:根据题干材料“在同祖父的大家庭里,富者有赈济贫者的义务,贫者有得到赈 济的权利”并结合所学知识,可知这有利于凝聚宗族、团结宗族、防止宗族溃散 解体,B项正确:题千材料无法体现出“实现宗族内部平等”,排除A项;C项不符合 西周私有制社会的史实,排除:D项不是题干材料中规定的主要目的,排除。 10.隋文帝下令在黄河沿岸交通枢纽要地设置官仓,把关东地区的粮食集中在仓 里”。当时著名的官仓主要有广通仓、常平仓等,每仓各有地窖至少数百个。隋 朝官仓的设置() A.反映了商品经济发展的新突破 B.有利于保障都城的粮食供应 C加强了南北方的经济交流 D.体现出经济重心的南移趋势 答案B 解析:根据题干材料,可知在黄河沿岸交通枢纽要地设官仓,把关东地区的粮食集 中在仓里,如广通仓、常平仓的设置,其目的是保障都城长安的粮食供应,B项正 确:粮仓的设置不能反映出商品经济发展的新突破,A项错误:C、D两项与题干材 料无关,排除。故选B项。 11.唐玄宗时,政府从僧侣中选任悲田养病使,在长安等地设立悲田养病坊,收容孤 老贫病人。到唐武宗“会昌排佛”以后,朝廷将“悲田”两字去掉,改称为养病坊,并将 其改隶两京及各州管理,且任命地方耆老掌理具体事宜,分配寺田作为经费来源。 这说明( A.佛教在慈善事业中起了首倡作用 B.政府的宗教政策影响社会救济事业 C孤老贫病的生存问题得以解决 D.唐朝的社会救济事业日益走向完善 答案B 解析:从题干材料中可以看出唐玄宗时期重用僧侣进行社会救济,而唐武宗时期抑 制佛教发展,改为国家出面进行社会救济,这说明政府的宗教政策对社会救济事业

反映了对县级政区分等的户数和粮食产量标准,无法体现出县域面积标准,排除 C 项;题干材料反映的是对县级政区的分等标准,无法体现出经济发展程度决定基层 管理模式,排除 D 项。 9.西周宗法制规定,在同祖父的大家庭里,富者有赈济贫者的义务,贫者有得到赈济 的权利,即所谓“有余则归之宗,不足则资之宗”。其主要目的是( ) A.实现宗族内部平等 B.防止宗族溃散解体 C.建立产品公有制度 D.消除贫富悬殊现象 答案:B 解析:根据题干材料“在同祖父的大家庭里,富者有赈济贫者的义务,贫者有得到赈 济的权利”并结合所学知识,可知这有利于凝聚宗族、团结宗族、防止宗族溃散 解体,B 项正确;题干材料无法体现出“实现宗族内部平等”,排除 A 项;C 项不符合 西周私有制社会的史实,排除;D 项不是题干材料中规定的主要目的,排除。 10.隋文帝“下令在黄河沿岸交通枢纽要地设置官仓,把关东地区的粮食集中在仓 里”。当时著名的官仓主要有广通仓、常平仓等,每仓各有地窖至少数百个。隋 朝官仓的设置( ) A.反映了商品经济发展的新突破 B.有利于保障都城的粮食供应 C.加强了南北方的经济交流 D.体现出经济重心的南移趋势 答案:B 解析:根据题干材料,可知在黄河沿岸交通枢纽要地设官仓,把关东地区的粮食集 中在仓里,如广通仓、常平仓的设置,其目的是保障都城长安的粮食供应,B 项正 确;粮仓的设置不能反映出商品经济发展的新突破,A 项错误;C、D 两项与题干材 料无关,排除。故选 B 项。 11.唐玄宗时,政府从僧侣中选任悲田养病使,在长安等地设立悲田养病坊,收容孤 老贫病人。到唐武宗“会昌排佛”以后,朝廷将“悲田”两字去掉,改称为养病坊,并将 其改隶两京及各州管理,且任命地方耆老掌理具体事宜,分配寺田作为经费来源。 这说明( ) A.佛教在慈善事业中起了首倡作用 B.政府的宗教政策影响社会救济事业 C.孤老贫病的生存问题得以解决 D.唐朝的社会救济事业日益走向完善 答案:B 解析:从题干材料中可以看出唐玄宗时期重用僧侣进行社会救济,而唐武宗时期抑 制佛教发展,改为国家出面进行社会救济,这说明政府的宗教政策对社会救济事业

产生重大影响,故B项正确:佛教的首倡作用在题干材料中无法体现,故A项错 误:“孤老贫病的生存问题得以解决”的说法过于绝对,故C项错误:根据题干材料 中养病坊的变化,不能得出社会救济事业走向完善的结论,故D项错误。 12.观察下面图片,下列表述中最准确的是( 林地 牧场 须主住所 林地 林地 牧场 林地 A.中古时期的西欧庄园与东汉豪强地主田庄性质相同 B.中古时期的西欧庄园大体是自给自足的经济实体 C.中古时期的西欧庄园采取轮耕的种植方法 D.中古时期的西欧庄园具备经济功能和社会功能 答案D 13.“有这么一种说法:一顿上好的饭通常由两道饭菜组成,一道是粥状的麦糊,一道 是麦糊状的粥…水果几乎闻所未闻,蔬菜种类不多,限于洋葱、韭菜、萝卜、甘 蓝,做法一概是煮成稀汤。”这描述的是() A.西欧庄园主的生活 B.西欧庄园农奴的生活 C.中古时期教会的生活 D.西欧小封建主的生活 答案B 14.中古时期西欧城市的兴起,不仅表现为经济上的繁荣,更重要的是政治权利的 获得。这里的“政治权利”是指( A.土地所有权 B.投票选举权 C.城市自治权 D.自由贸易权 答案:C 解析:中古时期西欧城市中的市民阶层凭借自身的经济实力,要求当地领主允许他 们拥有自己管理城市事务的权利,即获得城市自治权C项正确:城市居民主要从

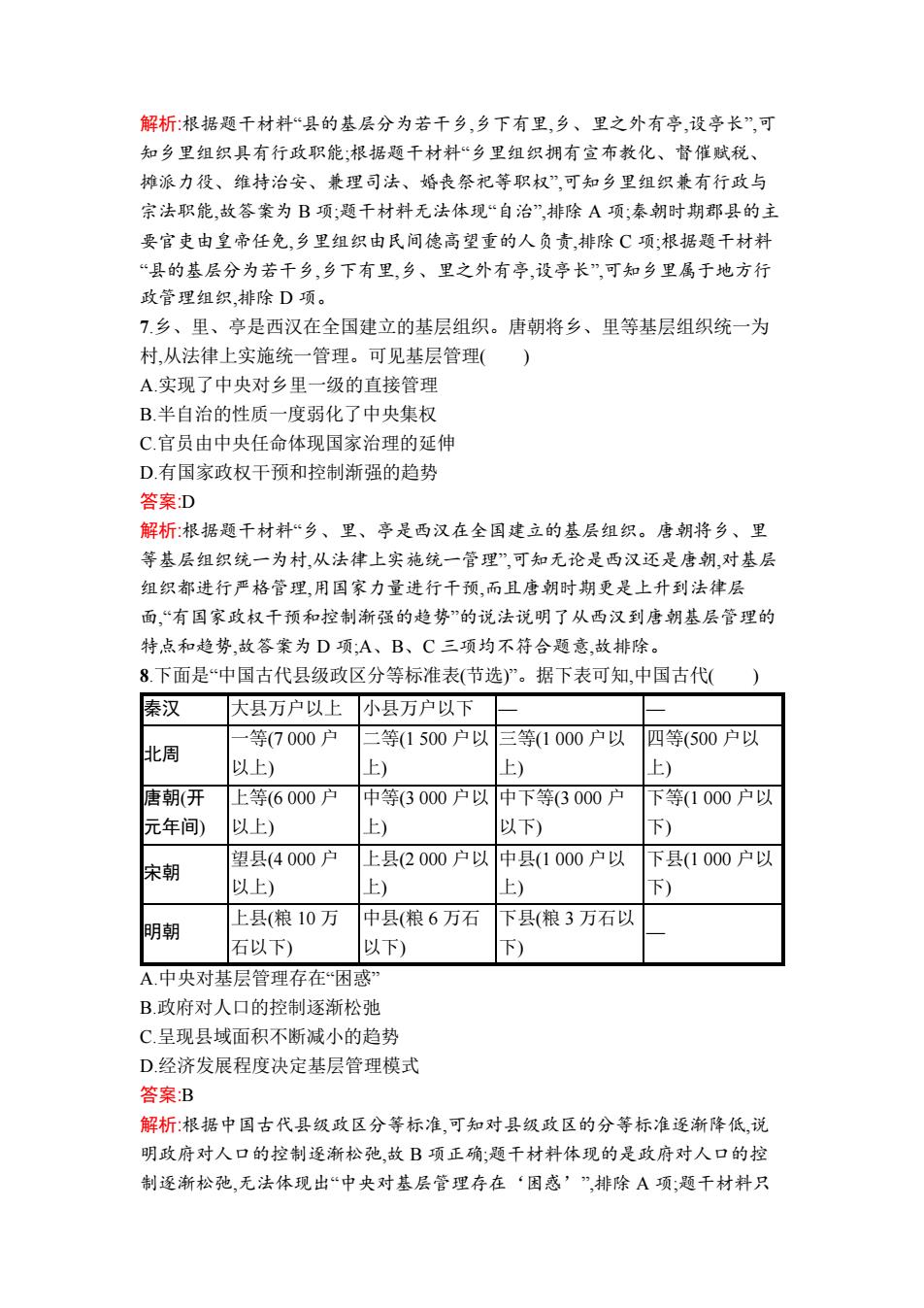

产生重大影响,故 B 项正确;佛教的首倡作用在题干材料中无法体现,故 A 项错 误;“孤老贫病的生存问题得以解决”的说法过于绝对,故 C 项错误;根据题干材料 中养病坊的变化,不能得出社会救济事业走向完善的结论,故 D 项错误。 12.观察下面图片,下列表述中最准确的是( ) A.中古时期的西欧庄园与东汉豪强地主田庄性质相同 B.中古时期的西欧庄园大体是自给自足的经济实体 C.中古时期的西欧庄园采取轮耕的种植方法 D.中古时期的西欧庄园具备经济功能和社会功能 答案:D 13.“有这么一种说法:一顿上好的饭通常由两道饭菜组成,一道是粥状的麦糊,一道 是麦糊状的粥……水果几乎闻所未闻,蔬菜种类不多,限于洋葱、韭菜、萝卜、甘 蓝,做法一概是煮成稀汤。”这描述的是( ) A.西欧庄园主的生活 B.西欧庄园农奴的生活 C.中古时期教会的生活 D.西欧小封建主的生活 答案:B 14.中古时期西欧城市的兴起,不仅表现为经济上的繁荣,更重要的是政治权利的 获得。这里的“政治权利”是指( ) A.土地所有权 B.投票选举权 C.城市自治权 D.自由贸易权 答案:C 解析:中古时期西欧城市中的市民阶层凭借自身的经济实力,要求当地领主允许他 们拥有自己管理城市事务的权利,即获得城市自治权,C 项正确;城市居民主要从