难以追踪。因此,这样一个看似模糊的定义,同时也说明了视觉文化充满生命力,一但攫摑 新养分 便随时生长蔓延的特性。然面,由於在此定义之下几手无所不包。 1(200 进而强调,每天的日常生活影像仅有在其能建构并传达人类之态度、信念, 以及价值观时 方具备成为视觉文化研究题材及教学内容的条件。因此,於本章中为视觉文化在艺术与人文 教学领域中下定义时,强调其为,「在每天的日常生活中,能建构并传达吾人态度、信念, 以及价值观之视觉影像」。 第三节视觉文化艺术课程理论 视觉文化研究的领域牵连甚广,举凡文化研究、电影与媒体研究、大众传播、艺术史」 社会学、人类学等都与之相关(e.g.Jenks,1995:Sturken&Cartwrigh,200l)。但整体 而言,视觉文化研究之兴起及其思想之体现则与后现代思湖密切相关。Bamard(1998)指 出,由於视觉文化现象是当下社会的重要表象,其相关现象之研究对於人类社会秩序负有建 构/解构等双重责任。也就是说,视觉文化现象一则协助建构一个社会中的各式社会秩序, 二则亦可对既存之社会秩序进行质疑、批判与挑战。Pajaczkowsk(2001,1)亦指出,作为 一个新兴的领域,视觉文化研究可以一米来可以作为凝聚社会(social cohesion)的工具, 来可以作为反抗社会(social rebellion)的手段。由上述可见,批判性更考(critical thinking】 不为后现代教有思潮中的重 亦是进行视觉文化相关艺术课程设计 时的重要理 有鉴於以往我国艺术教有系统较未强调批判概念的训练,於本节中,首先将针对现代 义与后现代主义在艺术创作及艺术教育观的不同点,进行比较分析:其次将就数类后现代批 判性思潮与视觉文化艺术课程之关系进行评介阐述,以作为发展视觉文化相关艺术课程设计 之理论基础。 、后现代主义与现代主义的艺术教育观 不同的时代有不同的中心思想, 十九、二十世纪时世界的中心思想是求「进步」 ,但至 二十世纪末,「危机意识」】取代了「进步」成为当世的中心思想。在前一世代被奉为真知的 科学真理广被质疑,由於环境污染导致生活品质下降,再加以社会脱节失序,人们终於醒悟 「科学神话」对人类文明所带来的负面效应。其次,随著对科学理性主义的怀疑,人类的本 质也被重新思考,学者们重新体识广人」的独特性、复杂性与歧异性,也更加重视不同背景 之社会制度与文化因素对於个人的影响。这样的想法同时体现在对文化主体性的强调,以及 对多元文化共存性的重视上(Efland,.Freedman,&Stuhr,I996:Gottdiener, 1995)。再 者,由於观念改变,许多被现代主义视为圭桌的传统,包含科学研究、政治制度、社会规范, 以及文化艺术等,在后现代时代都被质疑并被重新加以检视。随著治战时代结束,人们对社 会发展的看法己不再像以往般的一元化:在当世,各种思潮通现,并日共同鼎立, 后现代的思想同样也对艺术界产生影 九0年代之后,国际艺术教有面临后治战时 期,国际市场文化进入后现代主义思潮。依据后现代主义者的观点,艺术为一种文化的产物 强调唯有从认识文化的本源及其来龙去脉,并对文化的本源产生兴趣和欣赏的能力,才能够 对艺术有深刻的了解(Dato,1997)。后现代主义者造责普英艺术的优越戚,试图去打破 高阶艺术和低阶艺术之间的界线。后现代主义的思潮强调艺术是一种折衷的形式并且具有不 和的关,可经由古典或其他的形式组合而成这样的细合在音义上可产生多面的认定标 有时更是矛盾与冲突的 总 后现代主义所喜爱的特色是多元的 甚至是折衷式的 强调作品的主题要具备多重的解读性与阐释的作用:多元文化的本体则是以表现出其文化本 源的方式而不断循环,并提但要利用折裹主义的论调以及使用历史的素材去整合过去和现在 (郭祯样,1999a)

难以追踪。因此,这样一个看似模糊的定义,同时也说明了视觉文化充满生命力,一但攫擭 新养分,便随时生长蔓延的特性。然而,由於在此定义之下几乎无所不包,Duncum(2001) 进而强调,每天的日常生活影像仅有在其能建构并传达人类之态度、信念,以及价值观时, 方具备成为视觉文化研究题材及教学内容的条件。因此,於本章中为视觉文化在艺术与人文 教学领域中下定义时,强调其为,『在每天的日常生活中,能建构并传达吾人态度、信念, 以及价值观之视觉影像』。 第三节 视觉文化艺术课程理论 视觉文化研究的领域牵连甚广,举凡文化研究、电影与媒体研究、大众传播、艺术史、 社会学、人类学等都与之相关(e.g.Jenks,1995;Sturken & Cartwright,2001)。但整体 而言,视觉文化研究之兴起及其思想之体现则与后现代思潮密切相关。Bamard(1998)指 出,由於视觉文化现象是当下社会的重要表象,其相关现象之研究对於人类社会秩序负有建 构/解构等双重责任。也就是说,视觉文化现象一则协助建构一个社会中的各式社会秩序, 二则亦可对既存之社会秩序进行质疑、批判与挑战。Pajaczkowsk(2001,1)亦指出,作为 一个新兴的领域,视觉文化研究可以一来可以作为凝聚社会(social cohesion)的工具,二 来可以作为反抗社会(social rebellion)的手段。由上述可见,批判性思考(critical thinking) 不啻为后现代教育思潮中的重要概念,亦是进行视觉文化相关艺术课程设计时的重要理念。 有鉴於以往我国艺术教育系统较未强调批判概念的训练,於本节中,首先将针对现代主 义与后现代主义在艺术创作及艺术教育观的不同点,进行比较分析:其次将就数类后现代批 判性思潮与视觉文化艺术课程之关系进行评介阐述,以作为发展视觉文化相关艺术课程设计 之理论基础。 一、后现代主义与现代主义的艺术教育观 不同的时代有不同的中心思想,十九、二十世纪时世界的中心思想是求『进步』,但至 二十世纪末,『危机意识』取代了『进步』成为当世的中心思想。在前一世代被奉为真知的 科学真理广被质疑,由於环境污染导致生活品质下降,再加以社会脱节失序,人们终於醒悟 『科学神话』对人类文明所带来的负面效应。其次,随著对科学理性主义的怀疑,人类的本 质也被重新思考,学者们重新体识广人』的独特性、复杂性与歧异性,也更加重视不同背景 之社会制度与文化因素对於个人的影响。这样的想法同时体现在对文化主体性的强调,以及 对多元文化共存性的重视上(Efland,Freedman,& Stuhr,1996;Gottdiener,1995)。再 者,由於观念改变,许多被现代主义视为圭臬的传统,包含科学研究、政治制度、社会规范, 以及文化艺术等,在后现代时代都被质疑并被重新加以检视。随著冶战时代结束,人们对社 会发展的看法已不再像以往般的一元化:在当世,各种思潮涌现,并且共同鼎立。 后现代的思想同样也对艺术界产生影响。九 O 年代之后,国际艺术教育面临后冶战时 期,国际市场文化进入后现代主义思潮。依据后现代主义者的观点,艺术为一种文化的产物, 强调唯有从认识文化的本源及其来龙去脉,并对文化的本源产生兴趣和欣赏的能力,才能够 对艺术有深刻的了解(Danto,1997)。后现代主义者谴责菁英艺术的优越戚,试图去打破 高阶艺术和低阶艺术之间的界线。后现代主义的思潮强调艺术是一种折衷的形式并且具有不 和谐的美戚,可经由古典或其他的形式组合而成:这样的组合在意义上可产生多重的认定标 准,有时更是矛盾与冲突的。总之,后现代主义所喜爱的特色是多元的,甚至是折衷式的, 强调作品的主题要具备多重的解读性与阐释的作用:多元文化的本体则是以表现出其文化本 源的方式而不断循环,并提倡要利用折衷主义的论调以及使用历史的素材去整合过去和现在 (郭祯祥,1999a)

当许多现代艺术家仍坚守「为艺术而艺术剑的同时,后现代艺术家则寻求艺术与生活的 结合(Gablik, 1991) 之混合材料绘画作品时,最早将「后现代艺术家」 这个运动 源起可以追溯至更早,至少就r精神观点」而言,Duchamp的作品中即显露这种精神(Horwit也 1992)。Duchamp加入达达运动,坚持艺术必须激发心灵,并运用日常生活事物,挑战传 统苦英艺术对艺术创作的刻板定义及规范。因此,后现代主义艺术家便将艺术与日常生活事 物结合,倾向对个人生活内涵相关的描述,而非美学或普遍价值的呈现(郭祯祥,2000) 相对於后现代主义的艺术家,现代主义者视艺术为形式及美学的表现,而毋须讲求功能 并且以艺术家个人独特的创造力为中心(Bowers,1987)。但后现代主义排斥个人中心主 义和创造,强调艺术和语言、文化及社会间的互动(Barrett,1994)。后现代艺术家主张真 理并非绝对,而是建构於群体和个人间的不断互动。因此,后现代艺术家接受分裂的多重性 观占,并是现对蹈昧不明状况的忍母力(B ,1994)。在这个后现代主义的时代中,多 元论就成为艺术作品形式内容多样化的代名词 Wood. Frascina,Harris&Ha 1003 与其说后现代主义 种时间性的艺术阶段。 不如将之视为一种态度样式或精神形式,用 质疑、批判现代主义统治支配的作用、方法及现状(Sullivan,1993)。有关现代主义与后 现代主义艺术观的不同请参见表1一1。 表1,1现代主义与后现代主义艺术观之比较 ●艺术作品独立存在, 无关乎背景 ●步术作品存在 一定的背景 ■能够看到什么 ■在特定背景 才有意义 ■昼幅范围内的一切 ■艺术家的背景 ■绝不超出昼幅之外 ■观众的背晏 ●风格的重要性 后●主题的重要性 ■风格乃是运用媒材的方式 ■艺术作品都有其主职 ■绘昼与素描是最主要的媒术 ■可以创造媒材以表现主题 ■线条、形状、色彩、形式 现■装置艺术、表演艺术、电脑 ■加上主题 ■可以套用、仿作 ■创意非常重要 ■可以接近流行媒体(广告、电视) ●普端的主颗。各地皆然 代●可有本土的主题 ■无关乎社会、政治议影 ■必然在 定的背录下 ■宁静、暴力、上帝、大自然、爱艺 ■也许是政治 争议性的主题 术家的个性 ■往往特意模棱两可 ●艺术家是走在时代尖端的人 ●艺术家乃社会导向 ■所见所感超乎其他人 ■不腊离一船觉人 ■轻密接折现 ■关切的事物跟别人一样 ■个别天才的想法 ■也许是活跃人士(女权运动、生态环伤 ■脱离一殷常人 人士) ■也可以是一个团体 ●不强调创意,但必须有意义整合 后现代学科模式的出现,强调并赞扬知识、学习经验、国内社区、自然世界和生活本身 的关联性(郭祯样,1994:Siattery,199s)。因此,艺术教有必须提供更全面性的教有方 法,表现出合力创作的艺术模式,而非认为艺术家是离群索居之独行侠或英雄。现代主义以 其对理性及解放主义的信仰,提供个人希望,深信当世界有必要改善时,个人能发表言论并 改善世界。在后现代主义领域中,亟待改革的是种族主义、阶级压迫、性别歧视及国家主义

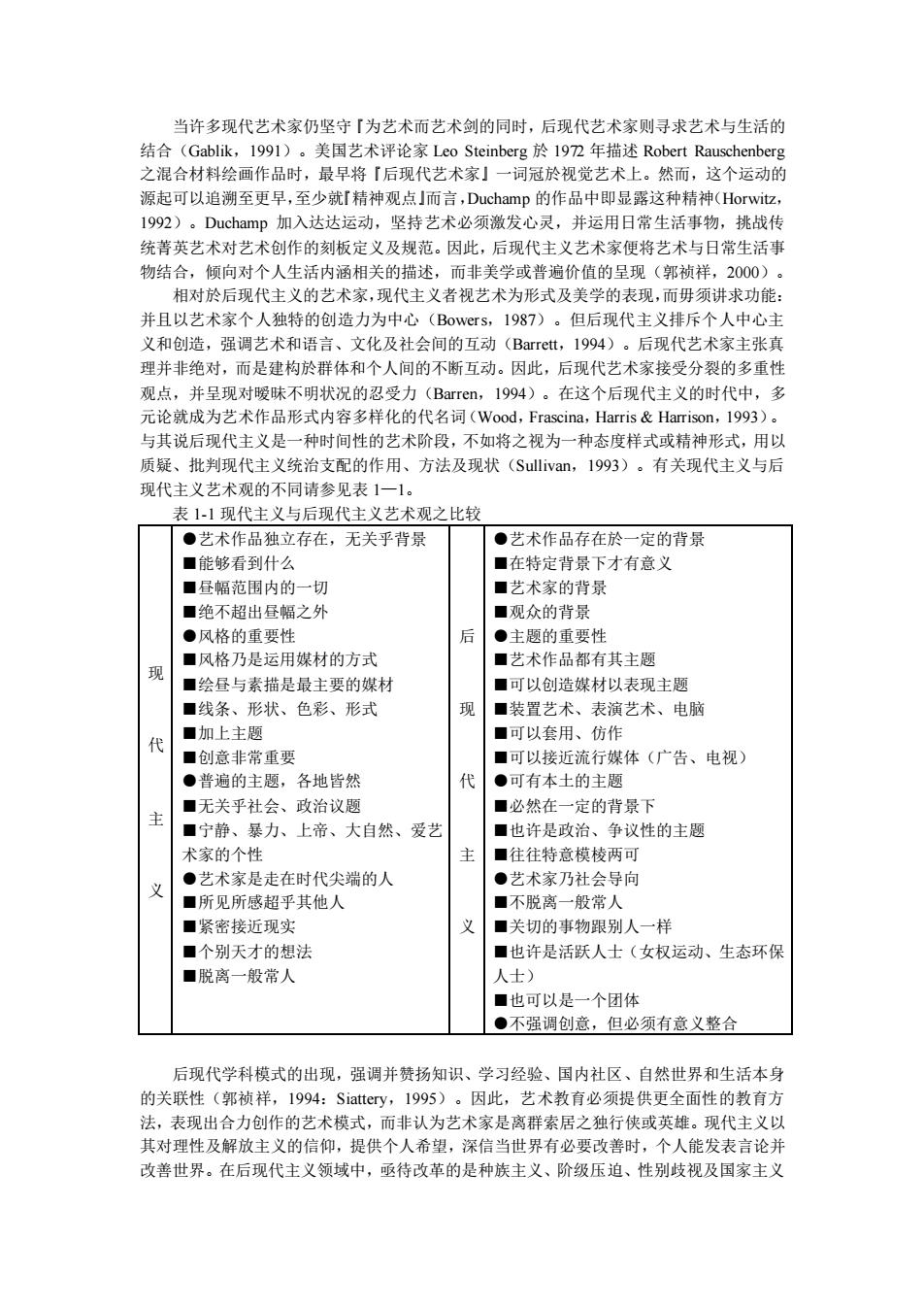

当许多现代艺术家仍坚守『为艺术而艺术剑的同时,后现代艺术家则寻求艺术与生活的 结合(Gablik,1991)。美国艺术评论家 Leo Steinberg 於 1972 年描述 Robert Rauschenberg 之混合材料绘画作品时,最早将『后现代艺术家』一词冠於视觉艺术上。然而,这个运动的 源起可以追溯至更早,至少就『精神观点』而言,Duchamp 的作品中即显露这种精神(Horwitz, 1992)。Duchamp 加入达达运动,坚持艺术必须激发心灵,并运用日常生活事物,挑战传 统菁英艺术对艺术创作的刻板定义及规范。因此,后现代主义艺术家便将艺术与日常生活事 物结合,倾向对个人生活内涵相关的描述,而非美学或普遍价值的呈现(郭祯祥,2000)。 相对於后现代主义的艺术家,现代主义者视艺术为形式及美学的表现,而毋须讲求功能: 并且以艺术家个人独特的创造力为中心(Bowers,1987)。但后现代主义排斥个人中心主 义和创造,强调艺术和语言、文化及社会间的互动(Barrett,1994)。后现代艺术家主张真 理并非绝对,而是建构於群体和个人间的不断互动。因此,后现代艺术家接受分裂的多重性 观点,并呈现对暧昧不明状况的忍受力(Barren,1994)。在这个后现代主义的时代中,多 元论就成为艺术作品形式内容多样化的代名词(Wood,Frascina,Harris & Harrison,1993)。 与其说后现代主义是一种时间性的艺术阶段,不如将之视为一种态度样式或精神形式,用以 质疑、批判现代主义统治支配的作用、方法及现状(Sullivan,1993)。有关现代主义与后 现代主义艺术观的不同请参见表 1—1。 表 1-1 现代主义与后现代主义艺术观之比较 现 代 主 义 ●艺术作品独立存在,无关乎背景 ■能够看到什么 ■昼幅范围内的一切 ■绝不超出昼幅之外 ●风格的重要性 ■风格乃是运用媒材的方式 ■绘昼与素描是最主要的媒材 ■线条、形状、色彩、形式 ■加上主题 ■创意非常重要 ●普遍的主题,各地皆然 ■无关乎社会、政治议题 ■宁静、暴力、上帝、大自然、爱艺 术家的个性 ●艺术家是走在时代尖端的人 ■所见所感超乎其他人 ■紧密接近现实 ■个别天才的想法 ■脱离一般常人 后 现 代 主 义 ●艺术作品存在於一定的背景 ■在特定背景下才有意义 ■艺术家的背景 ■观众的背景 ●主题的重要性 ■艺术作品都有其主题 ■可以创造媒材以表现主题 ■装置艺术、表演艺术、电脑 ■可以套用、仿作 ■可以接近流行媒体(广告、电视) ●可有本土的主题 ■必然在一定的背景下 ■也许是政治、争议性的主题 ■往往特意模棱两可 ●艺术家乃社会导向 ■不脱离一般常人 ■关切的事物跟别人一样 ■也许是活跃人士(女权运动、生态环保 人士) ■也可以是一个团体 ●不强调创意,但必须有意义整合 后现代学科模式的出现,强调并赞扬知识、学习经验、国内社区、自然世界和生活本身 的关联性(郭祯祥,1994:Siattery,1995)。因此,艺术教育必须提供更全面性的教育方 法,表现出合力创作的艺术模式,而非认为艺术家是离群索居之独行侠或英雄。现代主义以 其对理性及解放主义的信仰,提供个人希望,深信当世界有必要改善时,个人能发表言论并 改善世界。在后现代主义领域中,亟待改革的是种族主义、阶级压迫、性别歧视及国家主义

等,认为必须针对这些议题持续不断地加以对抗,而这些问题同时也是后现代的教有使命 1989) 学校应进行有组织的课程规划 营造学习环境的 以及重 并学习对其生活及行为负责的 能力。这个目标不仅能为学生的生涯作准备,同时也让他们生活得有尊严、有目标(郭桢祥 1993,2000)。欲达到后现代的教有使命,学校课程计划应著重道德勇气的建立,并将学生 和教师以及最急迫的问题与时机紧密连结,而非与之疏离(Aronowitz&Giroux,1991) 合上述,不难发现未来的艺术教有内容已跳离「媒衫 学模式 技法」及精致艺术的传统教 其教学内容将进入前所未见 具充分弹性的全方位时期(郭祯祥,1999% ,在月 现代艺术观的定义中,艺术创作无高下之别,P1css0的作品并不比儿童画作来得珍贵,两 者所具涵的均是人类以个人创作能力所表现的真实(黄壬来,2002)。在后现代的艺术教育 观下,技巧本身不是目的,而是了解人类文化意义与创造新意义的手段(郭祯样,1999外) 上自政府教育当局,下至学校行政人员,皆应明白此一趋势,去除封闭保守的观念,不墨守 ,以具弹性化 光及胸 并配合山 势的 展。至於 学成效最直接 艺术教学工作者,更应开启思维、激发自身潜能,培养充满弹性的感受力与创造力。 “则 容纳各类型态的教学新知、教学观点及教学对象:二则能视各种不同的教学情境为发挥个人 潜能的机会,开创适宜所属情境的教材内容、教学方法。因为具前瞻性、世界观的艺术教育,。 必须仰具时代性与未来观的艺术数学工作者,方能落实(郭祯样,2000:赵惠珍,1996) 尽管马克思理论的面向众多,然而基本上马克思主义是建立於阶级论(clas-based theory 之上(Bamard,.1998)。马克思理论创立於十九世纪中叶,结合政治经济学及社会批判理 论,认为人类发展史是由经济生产力所决定。马克思主义者主张社会的「经济结构」是社会 发展直正的基础?社会「生产力」的发展又是决定社会经济演化的主要框架,而经济结构接 著又形成社会中「社会秩序」(social order),如法律、政治等制度,以及各层社会阶级」 Bamard 1998)·也就是说,根据马克思主义,人类社会中的阶级结构 是由是否拥有T生产工具」(means of production)所决定(Max&Engels,I968):所谓 生产的工具则包含技术、知识、机器等。在资本主义社会里,拥有工厂等生产工具的资方就 是该社会中的中产阶级(the bourgeoisie),而提供劳力的劳工则是无产阶级(the proletariat) 998 ,。马克思主义者认为,在一个社会中,拥有生产工具的中产阶级拥有较 佳的经济优势, 握有较大的权力 政治墙位亦梦高 反之则否。换言之, 生产工具的拥有同 时决定了社会组成份子在经济、政治上的地位,进而更形成了社会秩序中的不平等结构。甚 且、由於掌握各项优势,社会阶级较高者便进而掌握社会中的[心智生产】(mentalproduction) (Marx&Engels,1968)。马克思主义者便相信,一个社会中某些价值观或信念之所以能 够萌芽或广为流传,乃是因为它们支持了既存的社会关系或能促进该社会某些特定阶级的利 益。 马克思理论的提出对於社会科学界产生了很大的影响。尽管相对争议亦多 ,马克思理论 之概念对各类后现代思潮具有相当的启迪作用。在后现代思潮下,人们对於 ·个社会中优势 社群(dominant social group)及次等社群(subordinate social group)间的位阶现象及权力结 构至为关切(Bamard,1998)。许多视觉文化研究者亦从此一观点出发,审视视觉文化现 象及其生产者与清费者的社会责任,并致力探讨各式视觉文化现象所呈现的审美品味与该社 会中不同社群之背景间的关系(e.g.Berger,1972:Mercer,1999:Piper,2001 Sturken&Cartwright,2001) 自马克思主义者的观点看来,菁英艺术史上有许多著名的艺术创作均是对当时主流社群 的歌功颂德,却忽视其余次等社群的审美价值。甚且,在历来的菁英艺术史中,亦不乏见到 有艺术家以陶造手法将庶民的生活习俗乃至市单品味作为讽圳题材,以讽歌代终社群的高雅

等,认为必须针对这些议题持续不断地加以对抗,而这些问题同时也是后现代的教育使命 (Giroux & Simon,1989)。学校应进行有组织的课程规划,营造学习环境的气氛,以及重 视学生个性的培育,帮助学生发展智慧,使之具备判断能力,并学习对其生活及行为负责的 能力。这个目标不仅能为学生的生涯作准备,同时也让他们生活得有尊严、有目标(郭祯祥, 1993,2000)。欲达到后现代的教育使命,学校课程计划应著重道德勇气的建立,并将学生 和教师以及最急迫的问题与时机紧密连结,而非与之疏离(Aronowitz & Giroux,1991)。 综合上述,不难发现未来的艺术教育内容已跳离『媒材——技法』及精致艺术的传统教 学模式,其教学内容将进入前所未见、具充分弹性的全方位时期(郭祯祥,1999b)。在后 现代艺术观的定义中,艺术创作无高下之别,Picasso 的作品并不比儿童画作来得珍贵,两 者所具涵的均是人类以个人创作能力所表现的真实(黄壬来,2002)。在后现代的艺术教育 观下,技巧本身不是目的,而是了解人类文化意义与创造新意义的手段(郭祯祥,1999b)。 上自政府教育当局,下至学校行政人员,皆应明白此一趋势,去除封闭保守的观念,不墨守 成规,以具弹性化的眼光及胸襟来接纳并配合此一趋势的发展。至於影响教学成效最直接的 艺术教学工作者,更应开启思维、激发自身潜能,培养充满弹性的感受力与创造力。一则能 容纳各类型态的教学新知、教学观点及教学对象:二则能视各种不同的教学情境为发挥个人 潜能的机会,开创适宜所属情境的教材内容、教学方法。因为具前瞻性、世界观的艺术教育, 必须仰赖具时代性与未来观的艺术教学工作者,方能落实(郭祯祥,2000:赵惠玲,1996)。 二、马克思主义 尽管马克思理论的面向众多,然而基本上马克思主义是建立於阶级论(class-based theory) 之上(Bamard,1998)。马克思理论创立於十九世纪中叶,结合政治经济学及社会批判理 论,认为人类发展史是由经济生产力所决定。马克思主义者主张社会的『经济结构』是社会 发展真正的基础?社会『生产力』的发展又是决定社会经济演化的主要框架,而经济结构接 著又形成社会中『社会秩序』(social order),如法律、政治等制度,以及各层『社会阶级』 (socialclass)(Bamard,1998)·也就是说,根据马克思主义,人类社会中的阶级结构, 是由是否拥有『生产工具』(means of production)所决定(Marx & Engels,1968):所谓 生产的工具则包含技术、知识、机器等。在资本主义社会里,拥有工厂等生产工具的资方就 是该社会中的中产阶级(the bourgeoisie),而提供劳力的劳工则是无产阶级(the proletariat) (Bamard,1998)。马克思主义者认为,在一个社会中,拥有生产工具的中产阶级拥有较 佳的经济优势,握有较大的权力,政治地位亦较高,反之则否。换言之,生产工具的拥有同 时决定了社会组成份子在经济、政治上的地位,进而更形成了社会秩序中的不平等结构。甚 且、由於掌握各项优势,社会阶级较高者便进而掌握社会中的『心智生产』(mentalproduction) (Marx & Engels,1968)。马克思主义者便相信,一个社会中某些价值观或信念之所以能 够萌芽或广为流传,乃是因为它们支持了既存的社会关系或能促进该社会某些特定阶级的利 益。 马克思理论的提出对於社会科学界产生了很大的影响。尽管相对争议亦多,马克思理论 之概念对各类后现代思潮具有相当的启迪作用。在后现代思潮下,人们对於一个社会中优势 社群(dominant social group)及次等社群(subordinate social group)间的位阶现象及权力结 构至为关切(Bamard,1998)。许多视觉文化研究者亦从此一观点出发,审视视觉文化现 象及其生产者与消费者的社会责任,并致力探讨各式视觉文化现象所呈现的审美品味与该社 会中不同社群之背景间的关系(e.g.Berger,1972;Mercer,1999;Piper ,2001; Sturken&Cartwright,2001)。 自马克思主义者的观点看来,菁英艺术史上有许多著名的艺术创作均是对当时主流社群 的歌功颂德,却忽视其余次等社群的审美价值。甚且,在历来的菁英艺术史中,亦不乏见到 有艺术家以嘲谴手法将庶民的生活习俗乃至审美品味作为讽刺题材,以讽歌优势社群的高雅