研究生课程教学大纲 6900005002 《中国概况》教学大纲 课程 课程中 6900005002 中国概况 学时 40 编号 文名称 √口学位课 课程 课程英 口非学位课 Survey of China 学分 2 性质 文名称 口其他 开课 √口春 适用学科 适用 √口硕士 时间 √口秋 (类别) 学生 √口博士 先修课程 无 开课单位 国际教育学院 李宏亮、龙 2019.7. 大纲撰写人 梅、孙建蕾、 大纲审稿人 陈泽丽 制(修)定时间 熊惠明 一、教学目标 本课程旨在较为系统全面地向外国留学生介绍、讲授并展示中国文化知识,满足留学生 汉语学习和了解中国文化的实际需要。主要包括地理、历史、人口、民族、名胜、习俗、艺 术、文学等多个专题,适当偏重留学生感兴趣的内容。力求使学生对中国国情有大致的了解, 以便更好地完成在中国的学业,胜任与中国有关的各种工作,并为深入研究中国文化的专项 领域打下基础。 二、教学内容与要求 第一章:中国地理环境和中国文化(4学时) 1本章教学内容:(1)中国地理特点(1学时),(2)该特点对中国文化的影响(1)学 时)。 2本章教学要求:通过本章课程的学习,要求学生理解中国地理与中国文化的关系,掌 握中国地理特点。 3本章教学重点:(1)中国地理特点,(2)地理与文化的关系。 4本章教学难点:地理与文化的关系。 第二章:中国历史与社会(4学时) 1本章教学内容:(1)中国古代史(2学时),(2)现代史(2学时)。 2本章教学要求:通过本章课程的学习,要求学生理解中国历史的发展规律,掌握中国 历史上的重大事件。 3本章教学重点:中国历史的发展脉络。 4本章教学难点:中国历史上由强盛到近代逐渐在科技发展方面路后于西方的原因

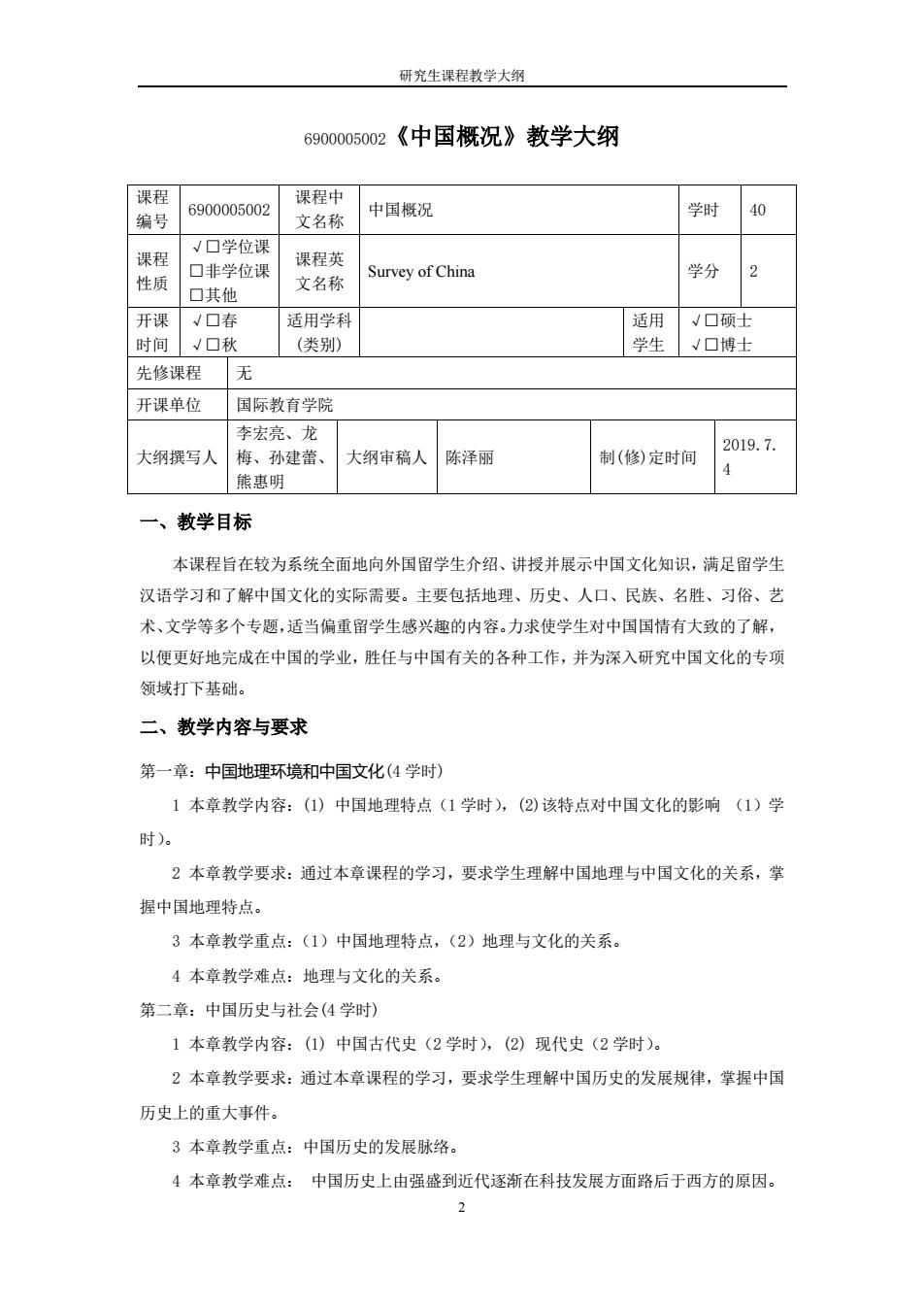

研究生课程教学大纲 2 6900005002《中国概况》教学大纲 课程 编号 6900005002 课程中 文名称 中国概况 学时 40 课程 性质 √□学位课 □非学位课 □其他 课程英 文名称 Survey of China 学分 2 开课 时间 √□春 √□秋 适用学科 (类别) 适用 学生 √□硕士 √□博士 先修课程 无 开课单位 国际教育学院 大纲撰写人 李宏亮、龙 梅、孙建蕾、 熊惠明 大纲审稿人 陈泽丽 制(修)定时间 2019.7. 4 一、教学目标 本课程旨在较为系统全面地向外国留学生介绍、讲授并展示中国文化知识,满足留学生 汉语学习和了解中国文化的实际需要。主要包括地理、历史、人口、民族、名胜、习俗、艺 术、文学等多个专题,适当偏重留学生感兴趣的内容。力求使学生对中国国情有大致的了解, 以便更好地完成在中国的学业,胜任与中国有关的各种工作,并为深入研究中国文化的专项 领域打下基础。 二、教学内容与要求 第一章:中国地理环境和中国文化(4 学时) 1 本章教学内容:(1) 中国地理特点(1 学时),(2)该特点对中国文化的影响 (1)学 时)。 2 本章教学要求:通过本章课程的学习,要求学生理解中国地理与中国文化的关系,掌 握中国地理特点。 3 本章教学重点:(1)中国地理特点,(2)地理与文化的关系。 4 本章教学难点:地理与文化的关系。 第二章:中国历史与社会(4 学时) 1 本章教学内容:(1) 中国古代史(2 学时),(2) 现代史(2 学时)。 2 本章教学要求:通过本章课程的学习,要求学生理解中国历史的发展规律,掌握中国 历史上的重大事件。 3 本章教学重点:中国历史的发展脉络。 4 本章教学难点: 中国历史上由强盛到近代逐渐在科技发展方面路后于西方的原因

研究生课程教学大纲 第三章:中国的传统思想(8学时) 1本章教学内容:(1)百家争鸣(6学时),(2)佛学和理学(2学时)。 2本章教学要求:通过本章课程的学习,要求学生理解中国传统思想的内涵和要点,掌 握代表人物的重要思想和其现实价值。 3本章教学重点:代表思想家的思想内涵以及在现代社会的意义。 4本章教学难点:对代表思想家的思想内涵的理解。 第四章:古代中国人的生活(2学时) 1本章教学内容:古代中国人的衣食住行(2学时)。 2本章教学要求:通过本章课程的学习,要求学生理解中国古代人的生活习惯和现代的 变化与传承,掌握古人衣食住行的重要内容。 3本章教学重点:中国古代人的生活方式和习惯。 4本章教学难点:古今生活方式的变迁与传承。 第五章:当代中国人的生活(2学时) 1本章教学内容:当代中国人的衣食住行。(2学时) 2本章教学要求:通过本章课程的学习,要求学生理解中国现代社会的生活习惯和对古 人生活的变化与传承,掌握现代中国社会的一些重要发展变化。 3本章教学重点:中国现代社会的生活方式和特点。 4本章教学难点:现代中国的变化,并分析原因。 第六章:中国的传统与习俗(4学时) 1本章教学内容:(1)中国传统节日春节、元宵节、端午节和清明节(2学时),(2) 中秋节和婚礼(2学时) 2本章教学要求:通过本章课程的学习,要求学生理解中国传统节日的由来,掌握传统 节日的重要食品和活动。 3本章教学重点:中国传统节日的代表性活动、婚礼的程序。 4本章教学难点:传统节日的由来、古今婚礼的变迁。 第七章:中国对世界科学技术的贡献(4学时) 1本章教学内容:(1)中国四大发明(2学时),(2)丝绸、瓷器、中药、及其他成就 (2学时) 2本章教学要求:通过本章课程的学习,要求学生理解中国的重要科技贡献对世界文明 发展的重要价值,掌握这些代表性科技贡献。 3本章教学重点:中国古代科技成就。 3

研究生课程教学大纲 3 第三章:中国的传统思想(8 学时) 1 本章教学内容:(1) 百家争鸣(6 学时),(2) 佛学和理学(2 学时)。 2 本章教学要求:通过本章课程的学习,要求学生理解中国传统思想的内涵和要点,掌 握代表人物的重要思想和其现实价值。 3 本章教学重点:代表思想家的思想内涵以及在现代社会的意义。 4 本章教学难点:对代表思想家的思想内涵的理解。 第四章:古代中国人的生活(2 学时) 1 本章教学内容:古代中国人的衣食住行(2 学时)。 2 本章教学要求:通过本章课程的学习,要求学生理解中国古代人的生活习惯和现代的 变化与传承,掌握古人衣食住行的重要内容。 3 本章教学重点:中国古代人的生活方式和习惯。 4 本章教学难点:古今生活方式的变迁与传承。 第五章:当代中国人的生活(2 学时) 1 本章教学内容:当代中国人的衣食住行。(2 学时) 2 本章教学要求:通过本章课程的学习,要求学生理解中国现代社会的生活习惯和对古 人生活的变化与传承,掌握现代中国社会的一些重要发展变化。 3 本章教学重点:中国现代社会的生活方式和特点。 4 本章教学难点:现代中国的变化,并分析原因。 第六章:中国的传统与习俗(4 学时) 1 本章教学内容:(1)中国传统节日春节、元宵节、端午节和清明节(2 学时),(2) 中秋节和婚礼(2 学时) 2 本章教学要求:通过本章课程的学习,要求学生理解中国传统节日的由来,掌握传统 节日的重要食品和活动。 3 本章教学重点:中国传统节日的代表性活动、婚礼的程序。 4 本章教学难点:传统节日的由来、古今婚礼的变迁。 第七章:中国对世界科学技术的贡献(4 学时) 1 本章教学内容:(1)中国四大发明(2 学时),(2)丝绸、瓷器、中药、及其他成就 (2 学时) 2 本章教学要求:通过本章课程的学习,要求学生理解中国的重要科技贡献对世界文明 发展的重要价值,掌握这些代表性科技贡献。 3 本章教学重点:中国古代科技成就

研究生课程教学大纲 4本章教学难点:中国古代科技对世界文明发展的重要价值。 第八章:中国语言文字艺术(6学时) 1本章教学内容:(1)汉字和书法(1学时),(2)文学(1学时),(3)音乐绘画舞蹈 (2学时),(4)中国功夫和戏曲(2学时) 2本章教学要求:通过本章课程的学习,要求学生理解中国语言文字艺术的特点,了解 中国绘画、音乐、舞蹈功夫和戏曲的基本形式,掌握汉字的特点、书法的初步书写能力。 3本章教学重点:中国汉字和其他艺术形式的特点和中国书法的初步书写能力。 4本章教学难点:中国书法的初步书写能力。 第九章:中外交流(4学时) 1本章教学内容:(1)古代交流(2学时),(2)近现代交流(2学时) 2本章教学要求:通过本章课程的学习,要求学生了解中外的各种交流形式,理解这种 交流的必要性和价值,掌握丝绸之路和近现代以洋务运动为代表的中西方交流内容。 3本章教学重点:丝绸之路和近现代以洋务运动为代表的中外交流内容。 4本章教学难点:国际交流的必要性和价值。 第十章:当代中国的政治制度及基本国策(4学时) 1本章教学内容:(1)中国行政划分、民族政策和基本政治制度(2学时),(2)基本 国策、改革开放的成就和国际交往的基本原则(2学时) 2本章教学要求:通过本章课程的学习,要求学生理解中国政治制度的特点和基本国策 的缘由,了解中国经济成就,掌握中国的基本政治制度和国际交往的原则。 3本章教学重点:中国基本政治、民族制度和基本国策。 4本章教学难点:中国经济奇迹的原因分析,以及与社会制度的密切关系。 三、教学方式 课程采取讲授法、探究讨论法、学生展示报告等综合教学方式。 四、考核方式与成绩评定 课程考核方式为考试,采取闭卷笔试的方式。 成绩评定的考核比例为: (1)过程考核占30%,包括: 考勤和课堂互动:10%,口头报告:10%,平时作业:10%

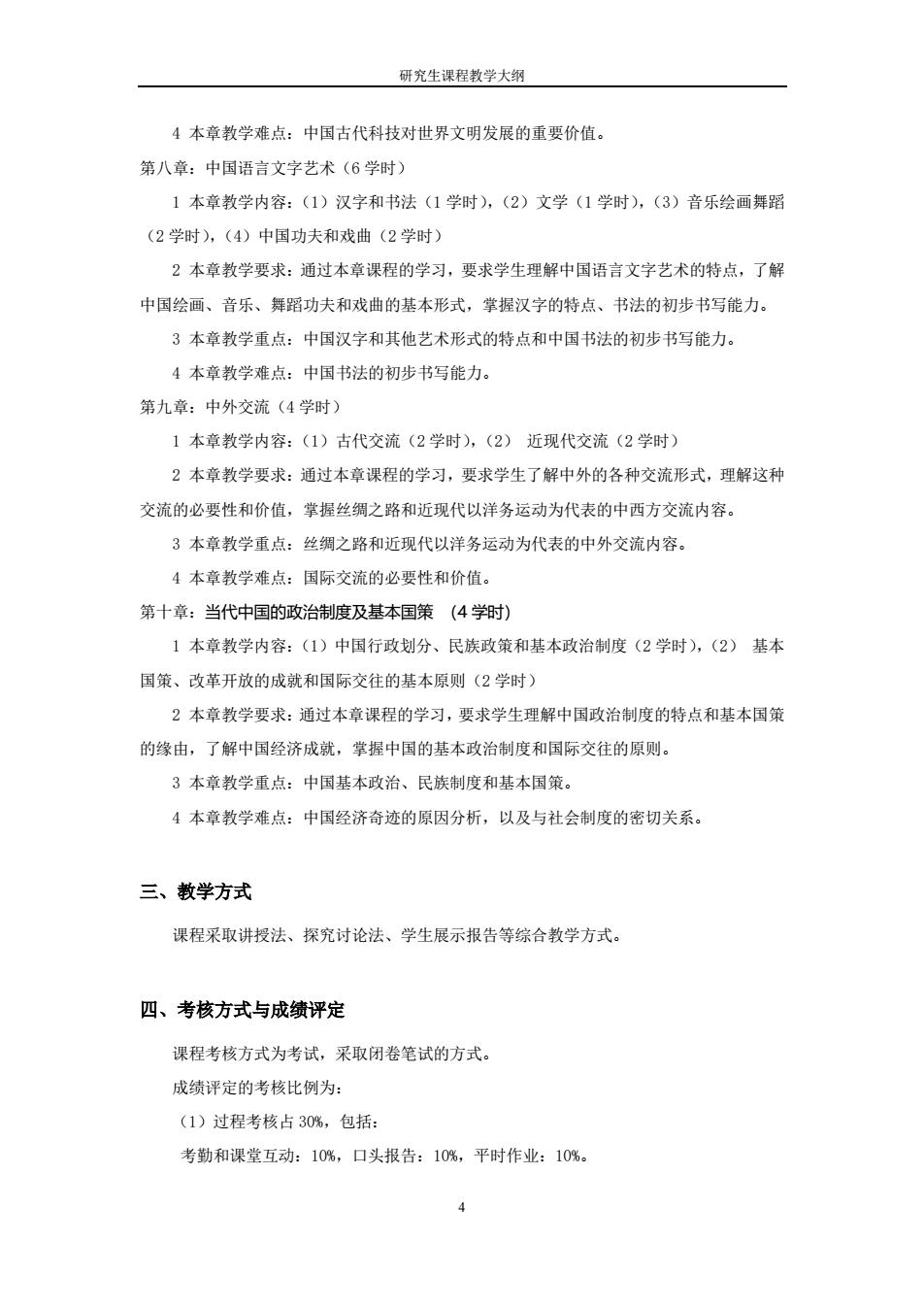

研究生课程教学大纲 4 4 本章教学难点:中国古代科技对世界文明发展的重要价值。 第八章:中国语言文字艺术(6 学时) 1 本章教学内容:(1)汉字和书法(1 学时),(2)文学(1 学时),(3)音乐绘画舞蹈 (2 学时),(4)中国功夫和戏曲(2 学时) 2 本章教学要求:通过本章课程的学习,要求学生理解中国语言文字艺术的特点,了解 中国绘画、音乐、舞蹈功夫和戏曲的基本形式,掌握汉字的特点、书法的初步书写能力。 3 本章教学重点:中国汉字和其他艺术形式的特点和中国书法的初步书写能力。 4 本章教学难点:中国书法的初步书写能力。 第九章:中外交流(4 学时) 1 本章教学内容:(1)古代交流(2 学时),(2) 近现代交流(2 学时) 2 本章教学要求:通过本章课程的学习,要求学生了解中外的各种交流形式,理解这种 交流的必要性和价值,掌握丝绸之路和近现代以洋务运动为代表的中西方交流内容。 3 本章教学重点:丝绸之路和近现代以洋务运动为代表的中外交流内容。 4 本章教学难点:国际交流的必要性和价值。 第十章:当代中国的政治制度及基本国策 (4 学时) 1 本章教学内容:(1)中国行政划分、民族政策和基本政治制度(2 学时),(2) 基本 国策、改革开放的成就和国际交往的基本原则(2 学时) 2 本章教学要求:通过本章课程的学习,要求学生理解中国政治制度的特点和基本国策 的缘由,了解中国经济成就,掌握中国的基本政治制度和国际交往的原则。 3 本章教学重点:中国基本政治、民族制度和基本国策。 4 本章教学难点:中国经济奇迹的原因分析,以及与社会制度的密切关系。 三、教学方式 课程采取讲授法、探究讨论法、学生展示报告等综合教学方式。 四、考核方式与成绩评定 课程考核方式为考试,采取闭卷笔试的方式。 成绩评定的考核比例为: (1)过程考核占 30%,包括: 考勤和课堂互动:10%,口头报告:10%,平时作业:10%

研究生课程教学大纲 (2)期末考核占70%。 五、教材及主要参考书目 教材: >《中国概况》(英文版),郭鹏编著,高等教育出版社,2011年 参考书目: [1]《中国文化英语教程》,叶朗朱良志著章思英陈海燕译,2010年 [2]《中国文化》,韩鉴堂编著,北京语言大学出版社,2001年 5

研究生课程教学大纲 5 (2)期末考核占 70%。 五、教材及主要参考书目 教材: 《中国概况》(英文版),郭鹏编著, 高等教育出版社, 2011 年 参考书目: [1]《中国文化英语教程》,叶朗 朱良志著 章思英 陈海燕译,2010 年 [2]《中国文化》,韩鉴堂 编著,北京语言大学出版社,2001 年

研究生课程教学大纲 6900005002 Syllabus of Survey of China Course Class 6900005002 40 Code Hours Course √▣Degree Survey of China Course Name □Non-Degreel▣ Credit 2 Nature Others Semester (√)Fall/(√)Spring Students (√)Master/√)Ph.D Discipline All majors Prerequisites None School School of International Education Li Reviewed Written by Hongliang.Longmei.Sun Chen Zeli Date July5,2019 by Jianlei,Xiong Huiming 1.Course Objectives This course is to present the international students with a general understanding of China and with a comprehensive survey of Chinese culture,including geography,history,Chinese traditional thoughts,customs,China's contribution to the world's science and technology,art and literature and so on,which aims to facilitate the students'cultural understanding,cultural adaptation as well as their further study. 2.Course Content and Requirements Chapter One:China's geographical feature and its influence on Chinese culture(4 periods) 1.Content of this chapter:(1)China's geographical feature(1 period)(2)The geographical influence on Chinese culture(1 period). 2.Requirements of this chapter:By learning this chapter,students can understand the relationship between China'geographical features and Chinese culture,and master the general characteristics of Chinese culture. 3.Key points of this chapter:(1)China'geographical features,(2)relationship between China' geographical features and Chinese culture. 4.Difficult points of this chapter:relationship between China'geographical features and Chinese culture. Chapter Two:Chinese history and society (4 periods) 6

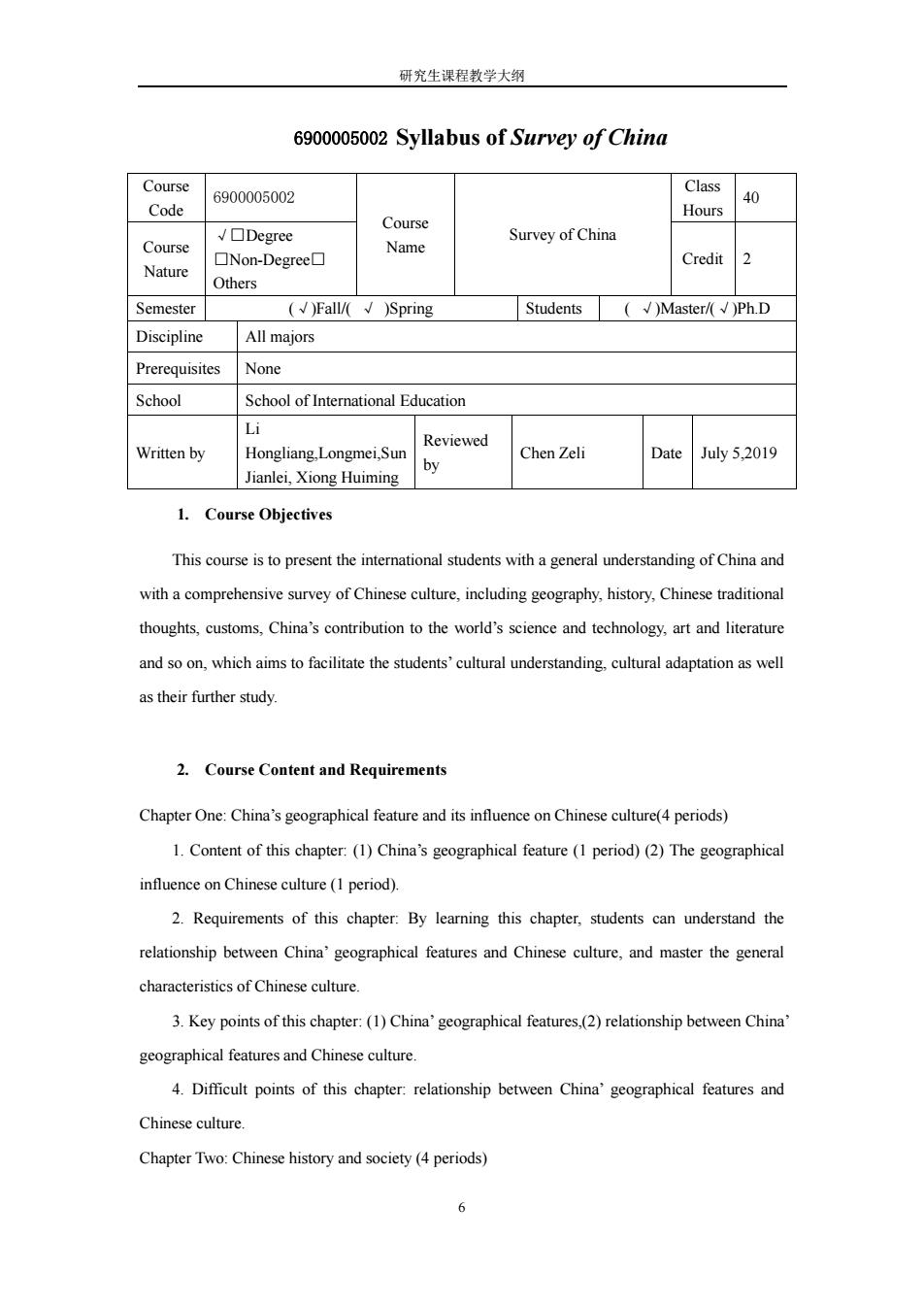

研究生课程教学大纲 6 6900005002 Syllabus of Survey of China Course Code 6900005002 Course Name Survey of China Class Hours 40 Course Nature √□Degree □Non-Degree□ Others Credit 2 Semester (√)Fall/( √ )Spring Students ( √)Master/(√)Ph.D Discipline All majors Prerequisites None School School of International Education Written by Li Hongliang,Longmei,Sun Jianlei, Xiong Huiming Reviewed by Chen Zeli Date July 5,2019 1. Course Objectives This course is to present the international students with a general understanding of China and with a comprehensive survey of Chinese culture, including geography, history, Chinese traditional thoughts, customs, China’s contribution to the world’s science and technology, art and literature and so on, which aims to facilitate the students’ cultural understanding, cultural adaptation as well as their further study. 2. Course Content and Requirements Chapter One: China’s geographical feature and its influence on Chinese culture(4 periods) 1. Content of this chapter: (1) China’s geographical feature (1 period) (2) The geographical influence on Chinese culture (1 period). 2. Requirements of this chapter: By learning this chapter, students can understand the relationship between China’ geographical features and Chinese culture, and master the general characteristics of Chinese culture. 3. Key points of this chapter: (1) China’ geographical features,(2) relationship between China’ geographical features and Chinese culture. 4. Difficult points of this chapter: relationship between China’ geographical features and Chinese culture. Chapter Two: Chinese history and society (4 periods)