第5章糖代谢 学习要求 (2)参与机体组织细胞的组成,如糖是糖蛋白 蛋白聚糖、糖脂等的组成成分。 了解糖化合物的常见种类,糖的主要生理功能及 (3)提供碳源.即为机体提供合成其他物质的原 其在体内的消化.吸收,了解糖代谢的概况。 料,如提供合成某些氨基酸、甘油、脂肪、胆固醇、核苷 堂层精酵解的概念反应部位主要反应付程关 酸等物质的原料」 排酶A卫生成及生理意义。了解睛酵解的调节」 3糖的消化吸收 见表5-2。 中丙酮酸氧化脱骏及 反应部位 主要反 表52糖的消化吸收 应过程、关键酶、AP生成及生理意义。了解糖有氧 特的来源主要米白食物中的植物淀粉,其次是动物暗原等 氧化的调节。 消化部位 少量在口腔,主要在小肠 堂据透酸戊糖涂径的摇念产物和生理意义 消化过程淀粉,宾糖→萄萄糖 NADPH的功能。了解德酸戊糖途径的主要反应过程 睡液α-淀粉荫,胰液《-淀粉南等 和调节。 游化 纤维素作用食物中有大量的纤维素人体缺乏B苷时 「解榭原的结构,掌握糖原合成与分解的关键醒 不能对其分解.但具有激杨动地制 及其催化的反应,肌糖原不能分解为葡萄糖的原因。 物性胆固醇吸收作用,故也是机体维持 了解肝糖原合成与分解的调节。 康所必需的 堂操钠异生的概念原料关健酶及其催化的反 糖吸收部位 小肠上段 应和生理意义。掌握乳酸循环的概念及其生理意义 糖吸收形式单糖,未被消化的寡糖、多糖不能被吸收,而 采甘油到酸氨基酸讲行异生的涂轻。了解切 被肠首细南分解 异生途径的调节。 掌握血糖的定义,了解血糖的正常值,掌握血糖 糖吸收机制葡萄转运体,属于耗能的主动转运 的来源与去路,熟悉血糖浓度的调节机制,包括激素 和器官调节。了解高血糖与低血糖等糖代谢失常 4.糖代谢概况 见图5-1。 (1)在供氧充足时,葡萄糖进行有氧氧化,并被 疾病。 彻底氧化成C0,和H,0:在缺氧时,则进行糖的无氧 讲义要点 氯化反应,生成乳酸。此外萄萄糖也可讲入磷酸戊 塘途径等进行代谢,以发挥不同的生理作用。 (一)概述 (2)葡萄糖也可经合成代谢聚合成糖原,储存在 1.糖类的据念与分类糖类是指由碳氢氧所 肝或肌内组织中。有些非糖物质如乳酸丙氨酸等还 组成的多羟基酮或多羟基醛类以及它们的多缩聚佛 化合物。限据其能香 可经糖异生途径转变成葡萄糖或糖原。 水解和水解后的产物情况 (3)葡萄糖转运进人细胞,这一过程依赖于葡萄 为单糖,寡糖和多糖三大类(表51)。 表51糖的分类 无氧一乳酸 分类 举例 ,丙闲酸 单糖不能水解为更小分子的糖 葡梅糖果糖 由少数单糖分子构成 蔗糖,乳糖 书第C巴±H0 多特 由多个单精聚合而成 淀粉,糖原 非物质 2.糖的生理功能 图51糖代谢概况 (1)糖在生命活动中主要作用是提供能源。 47

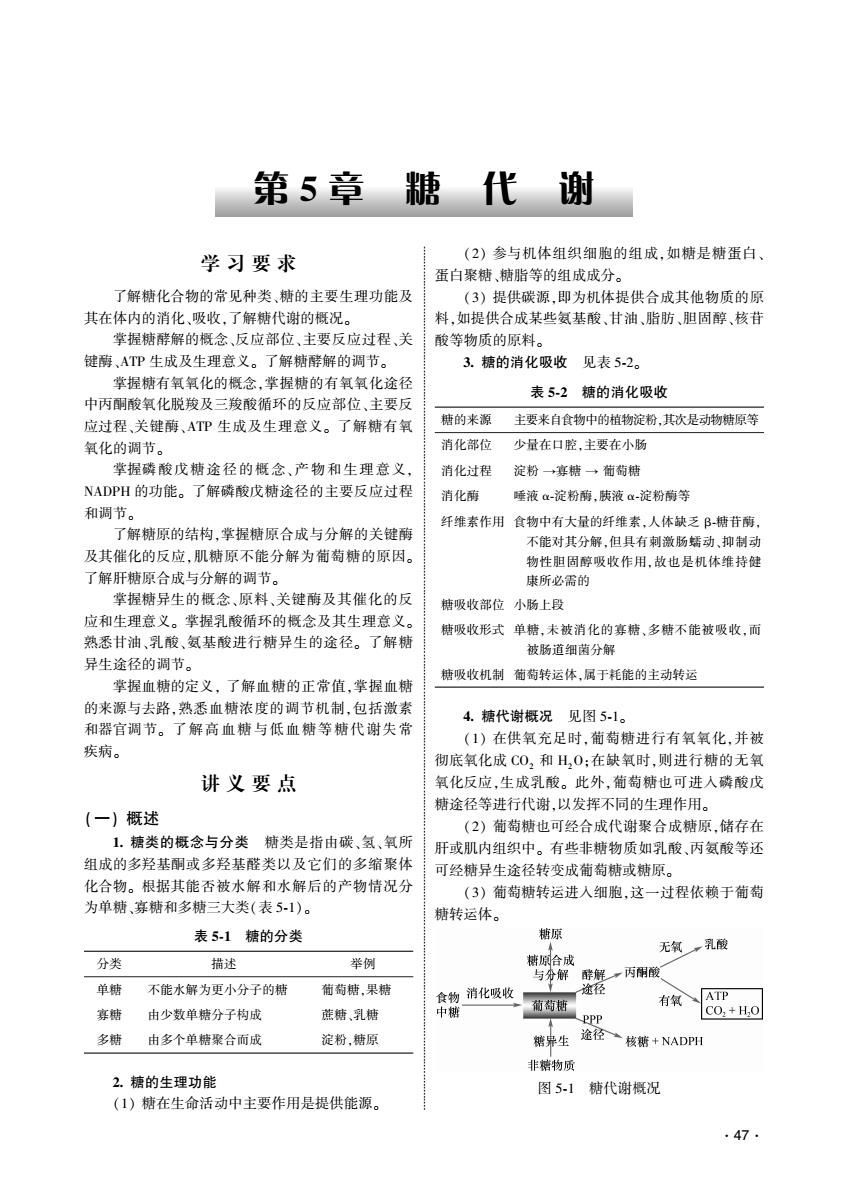

47 第 5 章 糖 代 谢 学 习 要 求 了解糖化合物的常见种类、糖的主要生理功能及 其在体内的消化、吸收ꎬ了解糖代谢的概况ꎮ 掌握糖酵解的概念、反应部位、主要反应过程、关 键酶、ATP 生成及生理意义ꎮ 了解糖酵解的调节ꎮ 掌握糖有氧氧化的概念ꎬ掌握糖的有氧氧化途径 中丙酮酸氧化脱羧及三羧酸循环的反应部位、主要反 应过程、关键酶、ATP 生成及生理意义ꎮ 了解糖有氧 氧化的调节ꎮ 掌握磷酸戊糖途径的概念、产物和生理意义ꎬ NADPH 的功能ꎮ 了解磷酸戊糖途径的主要反应过程 和调节ꎮ 了解糖原的结构ꎬ掌握糖原合成与分解的关键酶 及其催化的反应ꎬ肌糖原不能分解为葡萄糖的原因ꎮ 了解肝糖原合成与分解的调节ꎮ 掌握糖异生的概念、原料、关键酶及其催化的反 应和生理意义ꎮ 掌握乳酸循环的概念及其生理意义ꎮ 熟悉甘油、乳酸、氨基酸进行糖异生的途径ꎮ 了解糖 异生途径的调节ꎮ 掌握血糖的定义ꎬ 了解血糖的正常值ꎬ掌握血糖 的来源与去路ꎬ熟悉血糖浓度的调节机制ꎬ包括激素 和器官调节ꎮ 了解高血糖与低血糖等糖代谢失常 疾病ꎮ 讲 义 要 点 (一) 概述 1 糖类的概念与分类 糖类是指由碳、氢、氧所 组成的多羟基酮或多羟基醛类以及它们的多缩聚体 化合物ꎮ 根据其能否被水解和水解后的产物情况分 为单糖、寡糖和多糖三大类(表 5 ̄1)ꎮ 表 5 ̄1 糖的分类 分类 描述 举例 单糖 不能水解为更小分子的糖 葡萄糖ꎬ果糖 寡糖 由少数单糖分子构成 蔗糖、乳糖 多糖 由多个单糖聚合而成 淀粉ꎬ糖原 2 糖的生理功能 (1) 糖在生命活动中主要作用是提供能源ꎮ (2) 参与机体组织细胞的组成ꎬ如糖是糖蛋白、 蛋白聚糖、糖脂等的组成成分ꎮ (3) 提供碳源ꎬ即为机体提供合成其他物质的原 料ꎬ如提供合成某些氨基酸、甘油、脂肪、胆固醇、核苷 酸等物质的原料ꎮ 3 糖的消化吸收 见表 5 ̄2ꎮ 表 5 ̄2 糖的消化吸收 糖的来源 主要来自食物中的植物淀粉ꎬ其次是动物糖原等 消化部位 少量在口腔ꎬ主要在小肠 消化过程 淀粉 →寡糖 → 葡萄糖 消化酶 唾液 α ̄淀粉酶ꎬ胰液 α ̄淀粉酶等 纤维素作用 食物中有大量的纤维素ꎬ人体缺乏 β ̄糖苷酶ꎬ 不能对其分解ꎬ但具有刺激肠蠕动、抑制动 物性胆固醇吸收作用ꎬ故也是机体维持健 康所必需的 糖吸收部位 小肠上段 糖吸收形式 单糖ꎬ未被消化的寡糖、多糖不能被吸收ꎬ而 被肠道细菌分解 糖吸收机制 葡萄转运体ꎬ属于耗能的主动转运 4 糖代谢概况 见图 5 ̄1ꎮ (1) 在供氧充足时ꎬ葡萄糖进行有氧氧化ꎬ并被 彻底氧化成 CO2 和 H2Oꎻ在缺氧时ꎬ则进行糖的无氧 氧化反应ꎬ生成乳酸ꎮ 此外ꎬ葡萄糖也可进入磷酸戊 糖途径等进行代谢ꎬ以发挥不同的生理作用ꎮ (2) 葡萄糖也可经合成代谢聚合成糖原ꎬ储存在 肝或肌内组织中ꎮ 有些非糖物质如乳酸、丙氨酸等还 可经糖异生途径转变成葡萄糖或糖原ꎮ (3) 葡萄糖转运进入细胞ꎬ这一过程依赖于葡萄 糖转运体ꎮ 图 5 ̄1 糖代谢概况

·48·生物化学与分子生物学学习纲要与同步练习 (二)糖的无氧氧化 和乳酸生成两个阶段 1。接无氧氢化的概含在机体缺氧条件下简萄 第一阶段:由葡萄糖分解成丙酮酸,称为酵解 糖或糖原在胞液中经酶催化牛成乳酸的过程称为 途径 的无氧氧化,也称糖酵解 第二阶段:由丙丽酸还原生成乳酸 2.糖无氧氧化过程(图5-2) 分为糖酵解途径 HO- 醛缩酶 CH-0H-c-0 酸二羟丙酮 CH一OH3酸甘油 ⑧-0-CH 3酵酸甘油醛脱氢酶 -NADH+H- 0 -0① CH-O 1,3二磷酸甘油酸 H OH H,-0 CH.OH CH一OH3磷酸甘油酸 HO-C-H H,-0-D 一个-OH6酸果糖 降酸甘油酸变位酯 H OH 一0一①2-辟酸甘袖酸 TE CH-OH 4,0- 烯化酶 H.O 00 HO- 一0~①酶酸烯醇式丙酮酸 -H1.6双砖酸果博 1H- OH 二AP HO-D CH,NADH+H'NAD'CH, 一0·氨酸脱氨酶厂 HOH乳酸 COOH OOH 丙酮酸 图5-2葡萄糖的无氧氧化过程 3.糖无氧氧化的代谢特点 4.塘酵解的调节桶讨对三个关键萄活性(己铺 (1反应部位.胞液 激醇,6~磷酸果糖激酶-1、丙酮酸激酶)的调节进而调 (2)糖醇解是不需要氧的产能过程 其中 酸果糖激醇1对调节酵解途径 (3)反应中有三步不可逆反应,即有三个关键 代谢速度最重要,可决定整个酵解途径的反应速度。 醇:己糖激醇.6-醉酸果糖激醇-1和丙酮酸激醇。 5.糖的无氧氧化的生理意义一 一在机体缺氧情 (4):能方式为底物水平磷酸化。 况下能快速供能 (5)净生成ATP数量:从葡萄糖开始2×2-2= (1)机体在缺氧或相对缺氧的情况下获得能量 2ATP.从越原开始2×2-1=3ATP 的一种有效方式。 (6)终产物乳酸的去路:释放入血,进入肝胜再 (2)是某些细胞在氧供应正常情况下的重要供 进一步代谢,分解利用或参加乳酸循环(糖异生)。 能途径。如成熟红细胞、视网膜、白细胞等。 (7)除葡萄糖外,其他己糖也可转变成磷酸己糖 (三)糖的有氧氧化 进人无氧氧化过程。 1.糖有氧氧化的概念糖的有氧氧化是指在机

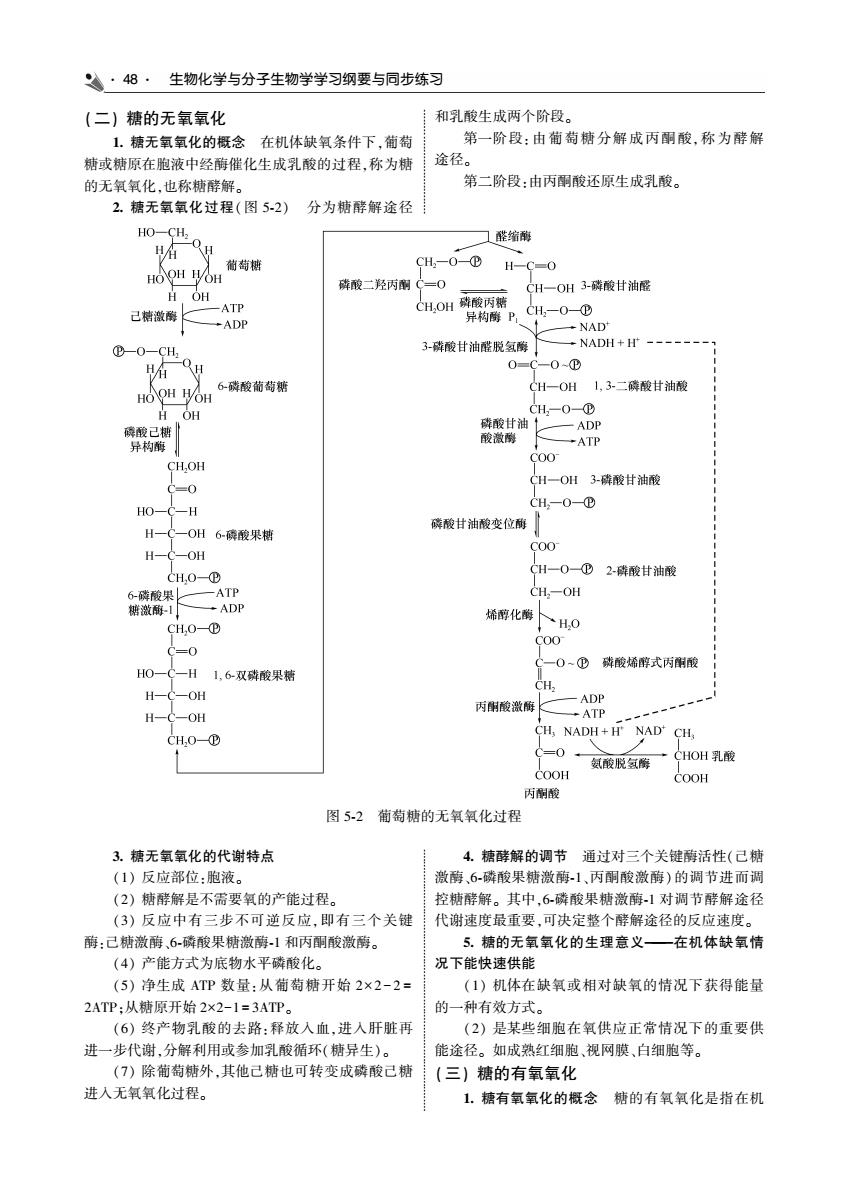

48 生物化学与分子生物学学习纲要与同步练习 (二) 糖的无氧氧化 1 糖无氧氧化的概念 在机体缺氧条件下ꎬ葡萄 糖或糖原在胞液中经酶催化生成乳酸的过程ꎬ称为糖 的无氧氧化ꎬ也称糖酵解ꎮ 2 糖无氧氧化过程(图 5 ̄2) 分为糖酵解途径 和乳酸生成两个阶段ꎮ 第一阶段:由葡萄糖分解成丙酮酸ꎬ称为酵解 途径ꎮ 第二阶段:由丙酮酸还原生成乳酸ꎮ 图 5 ̄2 葡萄糖的无氧氧化过程 3 糖无氧氧化的代谢特点 (1) 反应部位:胞液ꎮ (2) 糖酵解是不需要氧的产能过程ꎮ (3) 反应中有三步不可逆反应ꎬ即有三个关键 酶:己糖激酶、6 ̄磷酸果糖激酶 ̄1 和丙酮酸激酶ꎮ (4) 产能方式为底物水平磷酸化ꎮ (5) 净生成 ATP 数量:从葡萄糖开始 2× 2- 2 = 2ATPꎻ从糖原开始 2×2-1 = 3ATPꎮ (6) 终产物乳酸的去路:释放入血ꎬ进入肝脏再 进一步代谢ꎬ分解利用或参加乳酸循环(糖异生)ꎮ (7) 除葡萄糖外ꎬ其他己糖也可转变成磷酸己糖 进入无氧氧化过程ꎮ 4 糖酵解的调节 通过对三个关键酶活性(己糖 激酶、6 ̄磷酸果糖激酶 ̄1、丙酮酸激酶)的调节进而调 控糖酵解ꎮ 其中ꎬ6 ̄磷酸果糖激酶 ̄1 对调节酵解途径 代谢速度最重要ꎬ可决定整个酵解途径的反应速度ꎮ 5 糖的无氧氧化的生理意义———在机体缺氧情 况下能快速供能 (1) 机体在缺氧或相对缺氧的情况下获得能量 的一种有效方式ꎮ (2) 是某些细胞在氧供应正常情况下的重要供 能途径ꎮ 如成熟红细胞、视网膜、白细胞等ꎮ (三) 糖的有氧氧化 1 糖有氧氧化的概念 糖的有氧氧化是指在机

第5章糖代谢·49·9 体氧供充足时,萄萄糖彻底氧化成H,0和C0,并释 (3)三羧酸循环:三羧酸循环指乙酰C®A和草酰 放出能量的过程,是机体主要供能方式。 乙酸缩合生成含3个羧基的柠檬酸,反复进行脱氢脱 反应部位:胞液和线粒体。 羧,又生成草酰乙酸,再重复循环反应的过程,是机体 2.糖有氧氧化的反应过程包括糖酵解途径、丙 底分解乙慰C。A生成不原氢和C0、的代谢机制 酮酸氧化脱羧、三羧酸循环及氧化酶酸化(表53) 也称柠檬酸循环。三羧酸循环由Ks正式提出 表53糖有氧氧化过程 此循环又称K 循环 1)三羧酸循环的反应过程(图54) 代谢途径部位 产物 2)三按酸循环的总反应式为: 第一阶段酵解途径 胞液丙酮酸 CH,CO-SCoA+3NAD*+FAD+GDP+Pi+3H.0- 第二阶段丙酮酸的氧 乙酰CaA,C0,NADH 2CO,+3NADH+3H'+FADH.+HSCoA+GTP 化脱授 +H' 3)三羧酸循环小结 第三阶段三羧酸循环 粒 NADH+P、FADH2 A.反应部位:线粒体。 体 C0、.GP B.是彻底分解乙酰C0A的代谢机制.每完成1 第四阶段氧化磷酸化 H2O.ATP 次三羧酸循环.消耗1分子乙酰C,A。 (1)葡萄糖经糖酵解途径分解成丙酮酸(见“糖 C.2次脱羧,生成2分子C02,是机体生成C0: 的无氧氧化”)。 的主要方式 (2)丙酮酸进入线粒体氧化脱羧生成乙酰CA NAD.HSCoA CO.NADH+H' 丙倒酸 NADH+H'。 丙附酸脱氨解复合体 乙CoA E关键酶:柠檬酸合酶,异柠檬酸脱氢酶,α-酮戊 )丙酮酸脱氢醇复合体的组成(三种酶和五种 二酸脱氢酶复合体。 辅助因子)。 G.整个循环反应为不可逆反应。 三种酶名称,E1.丙酮酸脱氢酯:2,一氢硫辛酰 H.三羧酸循环中间产物起催化剂的作用,本身 胺转乙酰酶:E3:二氢硫辛酰胺脱氢酶。五种辋助因 无量的变化,不可能通过三羧酸循环直接从乙酰C。, 子:TPP:硫辛酸:CoASH;FAD,NAD 合成草酰乙酸或三发酸循环中其他产物,同样中问 2)丙酮酸脱氢酶复合体催化的反应过程(见图 物也不能直接在三羧酸循环中被氧化为C0,及H,0。 5-3) .羟乙TPP的生成 TPP E.E 乙酰硫 NADH+ H 5的 FAD TPP-E,E E, NAD' FADH CoASH TPP-E,E E, 名CA 4.硫辛酰胶的生成 CH -SCoA 图53丙酮酸脱氢酶复合体催化的反应

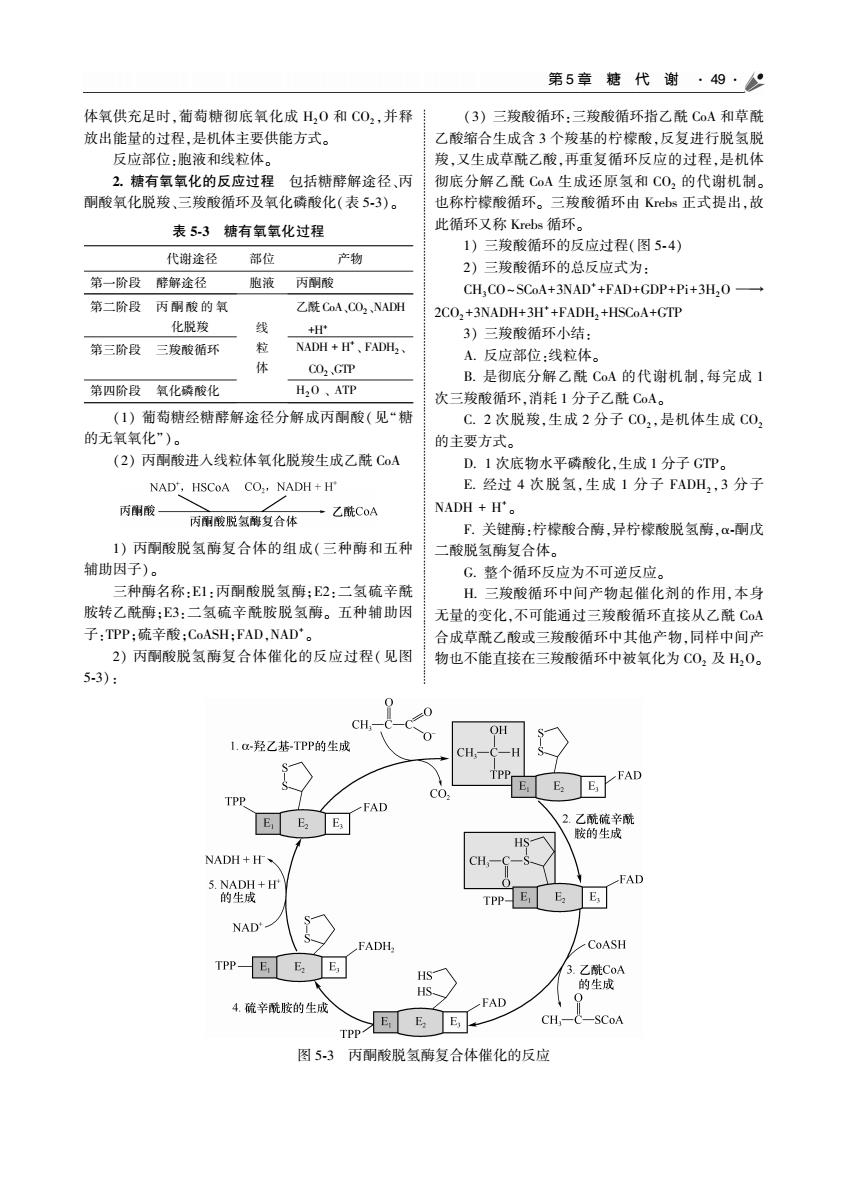

第 5 章 糖 代 谢 49 体氧供充足时ꎬ葡萄糖彻底氧化成 H2O 和 CO2 ꎬ并释 放出能量的过程ꎬ是机体主要供能方式ꎮ 反应部位:胞液和线粒体ꎮ 2 糖有氧氧化的反应过程 包括糖酵解途径、丙 酮酸氧化脱羧、三羧酸循环及氧化磷酸化(表 5 ̄3)ꎮ 表 5 ̄3 糖有氧氧化过程 代谢途径 部位 产物 第一阶段 酵解途径 胞液 丙酮酸 第二阶段 丙 酮 酸 的 氧 化脱羧 第三阶段 三羧酸循环 第四阶段 氧化磷酸化 线 粒 体 乙酰 CoA、CO2、NADH +H + NADH + H + 、 FADH2、 CO2、GTP H2O 、 ATP (1) 葡萄糖经糖酵解途径分解成丙酮酸(见“糖 的无氧氧化”)ꎮ (2) 丙酮酸进入线粒体氧化脱羧生成乙酰 CoA 1) 丙酮酸脱氢酶复合体的组成(三种酶和五种 辅助因子)ꎮ 三种酶名称:E1:丙酮酸脱氢酶ꎻE2:二氢硫辛酰 胺转乙酰酶ꎻE3:二氢硫辛酰胺脱氢酶ꎮ 五种辅助因 子:TPPꎻ硫辛酸ꎻCoASHꎻFADꎬNAD + ꎮ 2) 丙酮酸脱氢酶复合体催化的反应过程(见图 5 ̄3): (3) 三羧酸循环:三羧酸循环指乙酰 CoA 和草酰 乙酸缩合生成含 3 个羧基的柠檬酸ꎬ反复进行脱氢脱 羧ꎬ又生成草酰乙酸ꎬ再重复循环反应的过程ꎬ是机体 彻底分解乙酰 CoA 生成还原氢和 CO2 的代谢机制ꎮ 也称柠檬酸循环ꎮ 三羧酸循环由 Krebs 正式提出ꎬ故 此循环又称 Krebs 循环ꎮ 1) 三羧酸循环的反应过程(图 5 ̄ 4) 2) 三羧酸循环的总反应式为: CH3CO~ SCoA+3NAD + +FAD+GDP+Pi+3H2O → 2CO2 +3NADH+3H + +FADH2 +HSCoA+GTP 3) 三羧酸循环小结: A 反应部位:线粒体ꎮ B 是彻底分解乙酰 CoA 的代谢机制ꎬ每完成 1 次三羧酸循环ꎬ消耗 1 分子乙酰 CoAꎮ C 2 次脱羧ꎬ生成 2 分子 CO2 ꎬ是机体生成 CO2 的主要方式ꎮ D 1 次底物水平磷酸化ꎬ生成 1 分子 GTPꎮ E 经过 4 次脱氢ꎬ生成 1 分子 FADH2 ꎬ3 分子 NADH + H + ꎮ F 关键酶:柠檬酸合酶ꎬ异柠檬酸脱氢酶ꎬα ̄酮戊 二酸脱氢酶复合体ꎮ G 整个循环反应为不可逆反应ꎮ H 三羧酸循环中间产物起催化剂的作用ꎬ本身 无量的变化ꎬ不可能通过三羧酸循环直接从乙酰 CoA 合成草酰乙酸或三羧酸循环中其他产物ꎬ同样中间产 物也不能直接在三羧酸循环中被氧化为 CO2 及 H2Oꎮ 图 5 ̄3 丙酮酸脱氢酶复合体催化的反应

·50·生物化学与分子生物学学习纲要与同步练习 H,0 H.O SCoA CH. ① NADH+H CoASH NADH+H A GDP+P CH, ADH+H H 延胡索酸 CH, coo co 琥珀酸 CoAS 琥珀酰CoA ASH 图5.4三羧酸循环过程 【.草酰乙酸必须不断被更新补充。草酰乙酸来 S)TCA循环的生理音义 自于丙围酸的羧化或苹果酸脱氢 A.TCA循环是三大营养物质一糖、脂肪、蛋白 )TCA循环的调节:受底物、产物和关键醇活性 质(氨基酸)的最终代谢途径,其作用在 于通过4次脱 的调 主要调节机制包括ATP,AD 的影响 为氧化磷酸化反应生成ATP提供还原当量(还 堆积引起抑制,循环中后续反应中间产物别位反馈 氢) 抑制前面反应中的酶.其他如C可激活许多爵等 B.TCA循环是糖、脂肪、氢基酸代谢联系的 (图5-5)。 根纽 乙C C.还为其他代谢提供前体物质.如號珀酰CaA ATP柠模酸NADH珀酸CoA 可以和甘氨酸合成血红素」 ADP 3.糖有氧氧化的能量生成 糖有氧氧化产生 草酰乙酸 柠檬酸合酶 ATP的情况见表5 糖的有氧氧化是机体产能最 柠檬酸 要的途径。它不仅产能效率高,而且由于产生的能量 逐步分次释放,能量的利用率也高。 异柠檬酸 表54葡萄糖有氧氧化产生ATP的总结表 苹果酸 ●AT 反应 还原氢最终获得ATP ADH ADP Ca 第一阶段(胞液) a戊二酸 葡萄糖一6:醉酸葡萄 -1 6-醉酸果糖一1,6二磷酸 珀酰CoA 珀酰CoA NADH -1 果糖 1 三ATP 2x3.磷酸甘油醛2×1.3二2NADH 3或5 图5-5TCA循环的调节 疏酸甘油酸 2x1

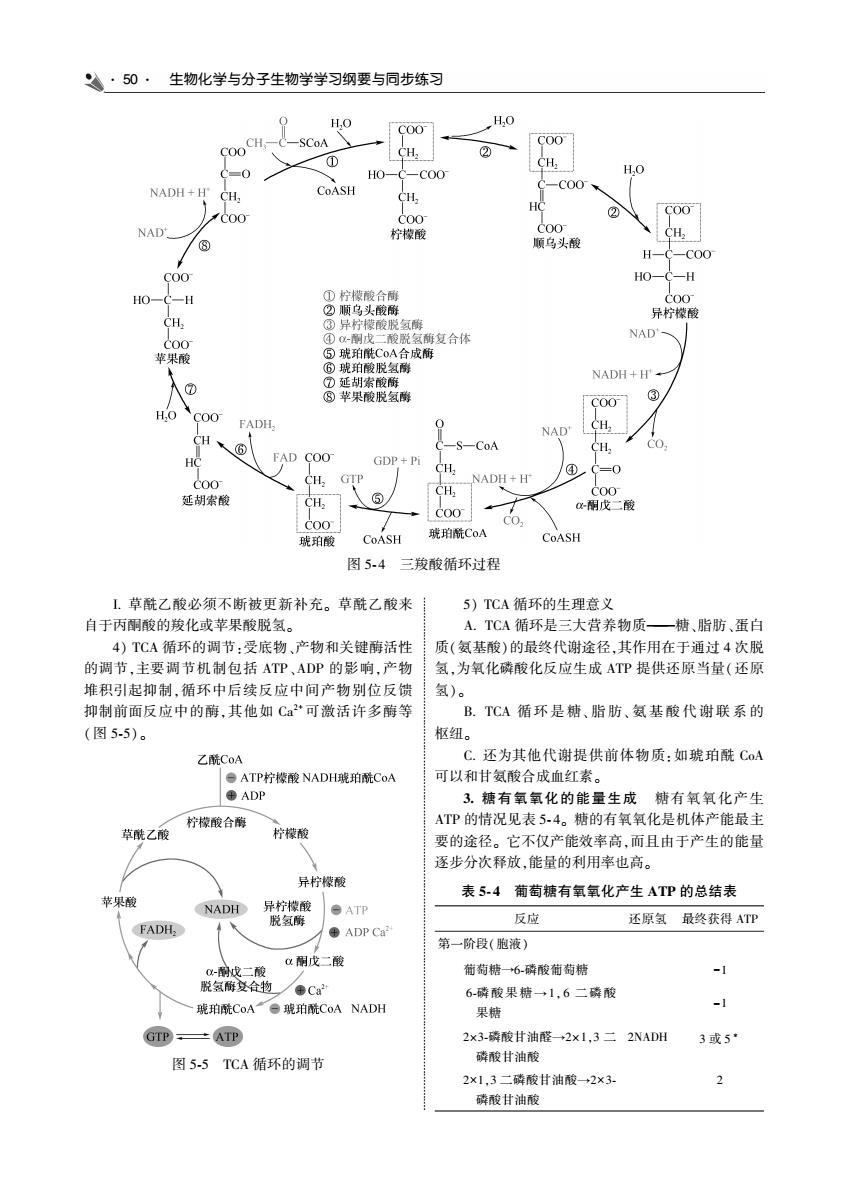

50 生物化学与分子生物学学习纲要与同步练习 图 5 ̄ 4 三羧酸循环过程 I 草酰乙酸必须不断被更新补充ꎮ 草酰乙酸来 自于丙酮酸的羧化或苹果酸脱氢ꎮ 4) TCA 循环的调节:受底物、产物和关键酶活性 的调节ꎬ主要调节机制包括 ATP、ADP 的影响ꎬ产物 堆积引起抑制ꎬ循环中后续反应中间产物别位反馈 抑制前面反应中的酶ꎬ其他如 Ca 2+ 可激活许多酶等 (图 5 ̄5) ꎮ 图 5 ̄5 TCA 循环的调节 5) TCA 循环的生理意义 A TCA 循环是三大营养物质———糖、脂肪、蛋白 质(氨基酸)的最终代谢途径ꎬ其作用在于通过 4 次脱 氢ꎬ为氧化磷酸化反应生成 ATP 提供还原当量(还原 氢)ꎮ B TCA 循 环 是 糖、 脂 肪、 氨 基 酸 代 谢 联 系 的 枢纽ꎮ C 还为其他代谢提供前体物质:如琥珀酰 CoA 可以和甘氨酸合成血红素ꎮ 3 糖有氧氧化的能量生成 糖有氧氧化产生 ATP 的情况见表 5 ̄ 4ꎮ 糖的有氧氧化是机体产能最主 要的途径ꎮ 它不仅产能效率高ꎬ而且由于产生的能量 逐步分次释放ꎬ能量的利用率也高ꎮ 表 5 ̄ 4 葡萄糖有氧氧化产生 ATP 的总结表 反应 还原氢 最终获得 ATP 第一阶段(胞液) 葡萄糖→6 ̄磷酸葡萄糖 -1 6 ̄磷酸果糖 →1ꎬ 6 二磷酸 果糖 -1 2×3 ̄磷酸甘油醛→2×1ꎬ3 二 磷酸甘油酸 2NADH 3 或 5 ∗ 2×1ꎬ3 二磷酸甘油酸→2×3 ̄ 磷酸甘油酸 2

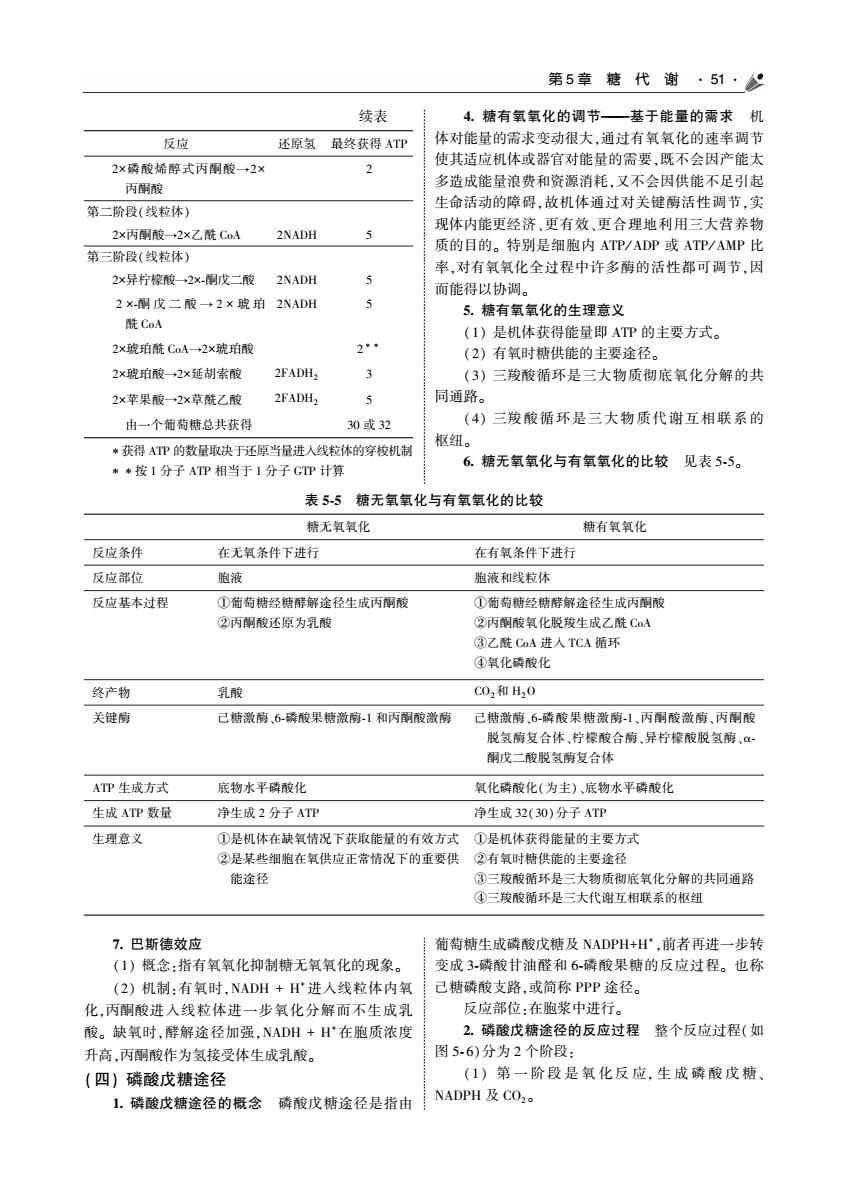

第5章糖代谢·51· 续表 4.糖有氧氧化的调节 基于能量的需求机 反应 还原氢最终获得ATP 体对能量的需求变动很大,通过有氧氧化的速率调节 2×磷酸烯醇式丙酮酸→2× 使其适应机体或器官对能量的需要,既不会因产能太 2 丙里酸 多浩成能量浪费和济源消耗又不会因供能不足引起 第二阶段(线粒体) 生命活动的障碍故机体通过对关健酶活 2×丙酮酸一,2×乙酰Cd 2NADH 大营养粉 5 体内能更经济、更有效更合理地利用 第三阶段(线粒体) 质的目的。特别是细胞内ATP/ADP或ATP/AMP比 率,对有氧氧化全过程中许多酶的活性都可调节,因 2×异柠楼被,2×.龙一酸2NADH 5 2×酮戊二酸一2×號珀2NAD 而能得以协调。 5 酰C 5.糖有氧氧化的生理意义 (1)是机体获得能量即ATP的主要方式。 2x琥珀酰CaA一2x琥珀酸 2* (2)有氧时糖供能的主要途径 2×琥珀酸-→2x延胡索酸 2FADH 3 (3)三酸循环是三大物质彻底氧化分解的共 2×單里酸一+2×草群/酸 2FADH. 5 司通路。 由一个葡萄糖总共获得 30或32 (4)三羧酸循环是三大物质代谢互相联系的 ◆获得AP的数量取决于还原当量进入线粒体的穿梭机制 *,按1分子AP相当于1分子GP计算 6.糖无氧氧化与有氧氧化的比较见表5.5 表55糖无氧氧化与有氧氧化的比较 糖无氧氧化 糖有氧氧化 反应条件 在无氧条件下进行 在有氧条件下进行 反应部位 胞液 飞液和线粒体 反应基本过程 ①葡萄糖经糖酵解途径生成丙酸 ①萄赫经;解途径生成丙酸 ②丙酮酸还原为乳酸 之丙酸氧化脱按生成乙肤CA 乙CA进人TCA循环 ④氧化磷酸化 终产物 乳酸 C0,和H,0 关健酶 己糖激酶6磷酸果糖激前-1和丙酮酸激南 己糖激酶.6磷酸果糖激前1,内酮酸激酶、内酮酸 脱氢防复合体,柠檬酸合南、异柠檬酸脱氢南,α 酮戊二酸脱氢前复合体 ATP生成方式 底物水平磷酸化 氧化磷酸化(为主),底物水平磷酸化 生成ATP数量 净生成2分子ATP 净生成32(30)分子ATP 生理意义 ①是机体在缺氧情况下获取能量的有效方式①是机体获得能量的主要方式 ②是某些细胞在氧供应正常情况下的重要供 2有氧时唐供能的主要途径 能途径 ③三发酸循环是三大物质彻底氧化分解的共同通路 ④三羧酸循环是三大代谢互相联系的枢纽 7.巴斯德效应 葡萄糖生成磷酸戊糖及NADPH+H',前者再进一步转 (1)概念:指有氧氧化抑制糖无氧氧化的现象 甘油醛和6磷 果糖的反应过程。也卧 (2)机制:有氧时,NADH+H'进入线粒体内氧 己糖磷酸支路,或简称PPP途径。 化丙丽酸进入线粒体进一步氧化分解而不生成乳 反应部位:在胞浆中进行。 酸。缺氧时,酵解途径加强,NADH+H·在胞质浓度 2。磷酸戊糖途径的反应过程整个反应过程(如 升高丙酮酸作为氢接受体生成乳酸 图5-6)分为2个阶段: (四)磷酸戊糖途径 (1)第一阶段是氧化反应,生成磷酸戊糖 1.磷酸戊糖途径的概念硫酸戊糖途径是指由 NADPH及CO

第 5 章 糖 代 谢 51 续表 反应 还原氢 最终获得 ATP 2×磷酸烯醇式丙酮酸→2 × 丙酮酸 2 第二阶段(线粒体) 2×丙酮酸→2×乙酰 CoA 2NADH 5 第三阶段(线粒体) 2×异柠檬酸→2× ̄酮戊二酸 2NADH 5 2 × ̄酮 戊 二 酸 → 2 × 琥 珀 酰 CoA 2NADH 5 2×琥珀酰 CoA→2×琥珀酸 2 ∗∗ 2×琥珀酸→2×延胡索酸 2FADH2 3 2×苹果酸→2×草酰乙酸 2FADH2 5 由一个葡萄糖总共获得 30 或 32 ∗获得 ATP 的数量取决于还原当量进入线粒体的穿梭机制 ∗∗按 1 分子 ATP 相当于 1 分子 GTP 计算 4 糖有氧氧化的调节———基于能量的需求 机 体对能量的需求变动很大ꎬ通过有氧氧化的速率调节 使其适应机体或器官对能量的需要ꎬ既不会因产能太 多造成能量浪费和资源消耗ꎬ又不会因供能不足引起 生命活动的障碍ꎬ故机体通过对关键酶活性调节ꎬ实 现体内能更经济、更有效、更合理地利用三大营养物 质的目的ꎮ 特别是细胞内 ATP / ADP 或 ATP / AMP 比 率ꎬ对有氧氧化全过程中许多酶的活性都可调节ꎬ因 而能得以协调ꎮ 5 糖有氧氧化的生理意义 (1) 是机体获得能量即 ATP 的主要方式ꎮ (2) 有氧时糖供能的主要途径ꎮ (3) 三羧酸循环是三大物质彻底氧化分解的共 同通路ꎮ (4) 三羧酸循环是三大物质代谢互相联系的 枢纽ꎮ 6 糖无氧氧化与有氧氧化的比较 见表 5 ̄5ꎮ 表 5 ̄5 糖无氧氧化与有氧氧化的比较 糖无氧氧化 糖有氧氧化 反应条件 在无氧条件下进行 在有氧条件下进行 反应部位 胞液 胞液和线粒体 反应基本过程 ①葡萄糖经糖酵解途径生成丙酮酸 ②丙酮酸还原为乳酸 ①葡萄糖经糖酵解途径生成丙酮酸 ②丙酮酸氧化脱羧生成乙酰 CoA ③乙酰 CoA 进入 TCA 循环 ④氧化磷酸化 终产物 乳酸 CO2和 H2O 关键酶 己糖激酶、6 ̄磷酸果糖激酶 ̄1 和丙酮酸激酶 己糖激酶、6 ̄磷酸果糖激酶 ̄1、丙酮酸激酶、丙酮酸 脱氢酶复合体、柠檬酸合酶、异柠檬酸脱氢酶、α ̄ 酮戊二酸脱氢酶复合体 ATP 生成方式 底物水平磷酸化 氧化磷酸化(为主)、底物水平磷酸化 生成 ATP 数量 净生成 2 分子 ATP 净生成 32(30)分子 ATP 生理意义 ①是机体在缺氧情况下获取能量的有效方式 ②是某些细胞在氧供应正常情况下的重要供 能途径 ①是机体获得能量的主要方式 ②有氧时糖供能的主要途径 ③三羧酸循环是三大物质彻底氧化分解的共同通路 ④三羧酸循环是三大代谢互相联系的枢纽 7 巴斯德效应 (1) 概念:指有氧氧化抑制糖无氧氧化的现象ꎮ (2) 机制:有氧时ꎬNADH + H + 进入线粒体内氧 化ꎬ丙酮酸进入线粒体进一步氧化分解而不生成乳 酸ꎮ 缺氧时ꎬ酵解途径加强ꎬNADH + H + 在胞质浓度 升高ꎬ丙酮酸作为氢接受体生成乳酸ꎮ (四) 磷酸戊糖途径 1 磷酸戊糖途径的概念 磷酸戊糖途径是指由 葡萄糖生成磷酸戊糖及 NADPH+H + ꎬ前者再进一步转 变成 3 ̄磷酸甘油醛和 6 ̄磷酸果糖的反应过程ꎮ 也称 己糖磷酸支路ꎬ或简称 PPP 途径ꎮ 反应部位:在胞浆中进行ꎮ 2 磷酸戊糖途径的反应过程 整个反应过程(如 图 5 ̄ 6)分为 2 个阶段: (1) 第 一 阶 段 是 氧 化 反 应ꎬ 生 成 磷 酸 戊 糖、 NADPH 及 CO2 ꎮ