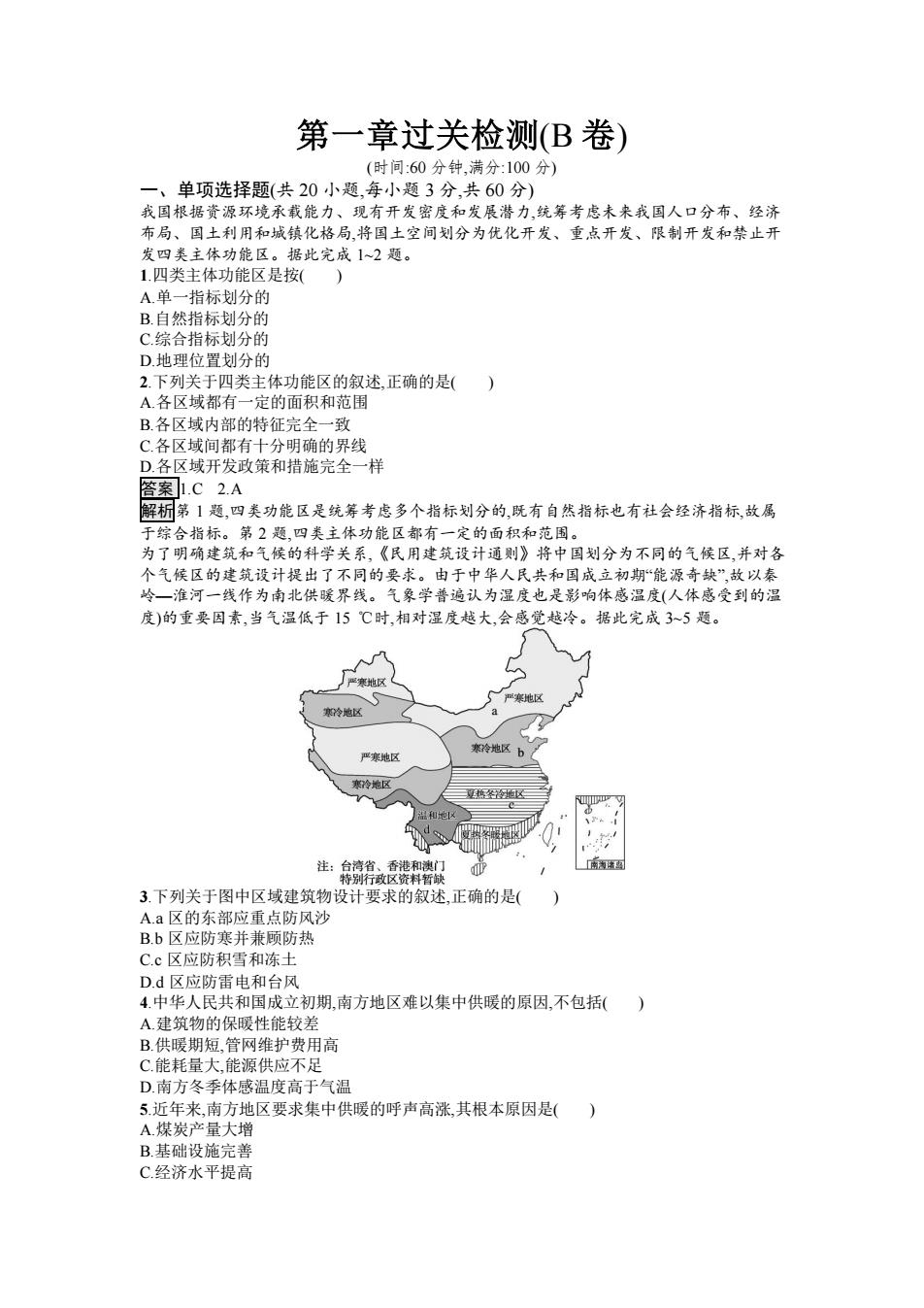

第一章过关检测(B卷) (时间:60分钟,满分:100分) 一、单项选择题(共20小题,每小题3分,共60分) 我国根据资源环境承载能力、现有开发密度和发展潜力,统筹考虑未来我国人口分布、经济 布局、国土利用和城镇化格局,将国土空间划分为优化开发、重点开发、限制开发和禁止开 发四类主体功能区。据此完成1~2题。 1.四类主体功能区是按( A.单一指标划分的 B.自然指标划分的 C综合指标划分的 D.地理位置划分的 2.下列关于四类主体功能区的叙述,正确的是() A.各区域都有一定的面积和范围 B.各区域内部的特征完全一致 C.各区域间都有十分明确的界线 D.各区域开发政策和措施完全一样 答案1.C2.A 解析第1题,四类功能区是统筹考虑多个指标划分的,既有自然指标也有社会经济指标,故属 于综合指标。第2题,四类主体功能区都有一定的面积和范围。 为了明确建筑和气候的科学关系,《民用建筑设计通则》将中国划分为不同的气候区,并对各 个气候区的建筑设计提出了不同的要求。由于中华人民共和国成立初期“能源奇缺”,故以秦 岭一准河一线作为南北供暖界线。气象学普遍认为湿度也是影响体感温度(人体感受到的温 度)的重要因素,当气温低于15℃时,相对湿度越大,会感觉越冷。据此完成35题。 寒地区 冷地区 严寒地区 寒冷地区b 寒冷地区 夏热地 温和地区 d 注:台湾省、香港和澳门 南为席岛 特别行政区资料暂缺 3.下列关于图中区域建筑物设计要求的叙述,正确的是( A.a区的东部应重点防风沙 B.b区应防寒并兼顾防热 C.c区应防积雪和冻土 D.d区应防雷电和台风 4.中华人民共和国成立初期.南方地区难以集中供暖的原因.不包括() A建筑物的保暖性能较差 B.供暖期短,管网维护费用高 C能耗量大,能源供应不足 D.南方冬季体感温度高于气温 5近年来,南方地区要求集中供暖的呼声高涨,其根本原因是( ) A.煤炭产量大增 B.基础设施完善 C.经济水平提高

第一章过关检测(B 卷) (时间:60 分钟,满分:100 分) 一、单项选择题(共 20 小题,每小题 3 分,共 60 分) 我国根据资源环境承载能力、现有开发密度和发展潜力,统筹考虑未来我国人口分布、经济 布局、国土利用和城镇化格局,将国土空间划分为优化开发、重点开发、限制开发和禁止开 发四类主体功能区。据此完成 1~2 题。 1.四类主体功能区是按( ) A.单一指标划分的 B.自然指标划分的 C.综合指标划分的 D.地理位置划分的 2.下列关于四类主体功能区的叙述,正确的是( ) A.各区域都有一定的面积和范围 B.各区域内部的特征完全一致 C.各区域间都有十分明确的界线 D.各区域开发政策和措施完全一样 答案 1.C 2.A 解析第 1 题,四类功能区是统筹考虑多个指标划分的,既有自然指标也有社会经济指标,故属 于综合指标。第 2 题,四类主体功能区都有一定的面积和范围。 为了明确建筑和气候的科学关系,《民用建筑设计通则》将中国划分为不同的气候区,并对各 个气候区的建筑设计提出了不同的要求。由于中华人民共和国成立初期“能源奇缺”,故以秦 岭—淮河一线作为南北供暖界线。气象学普遍认为湿度也是影响体感温度(人体感受到的温 度)的重要因素,当气温低于 15 ℃时,相对湿度越大,会感觉越冷。据此完成 3~5 题。 3.下列关于图中区域建筑物设计要求的叙述,正确的是( ) A.a 区的东部应重点防风沙 B.b 区应防寒并兼顾防热 C.c 区应防积雪和冻土 D.d 区应防雷电和台风 4.中华人民共和国成立初期,南方地区难以集中供暖的原因,不包括( ) A.建筑物的保暖性能较差 B.供暖期短,管网维护费用高 C.能耗量大,能源供应不足 D.南方冬季体感温度高于气温 5.近年来,南方地区要求集中供暖的呼声高涨,其根本原因是( ) A.煤炭产量大增 B.基础设施完善 C.经济水平提高

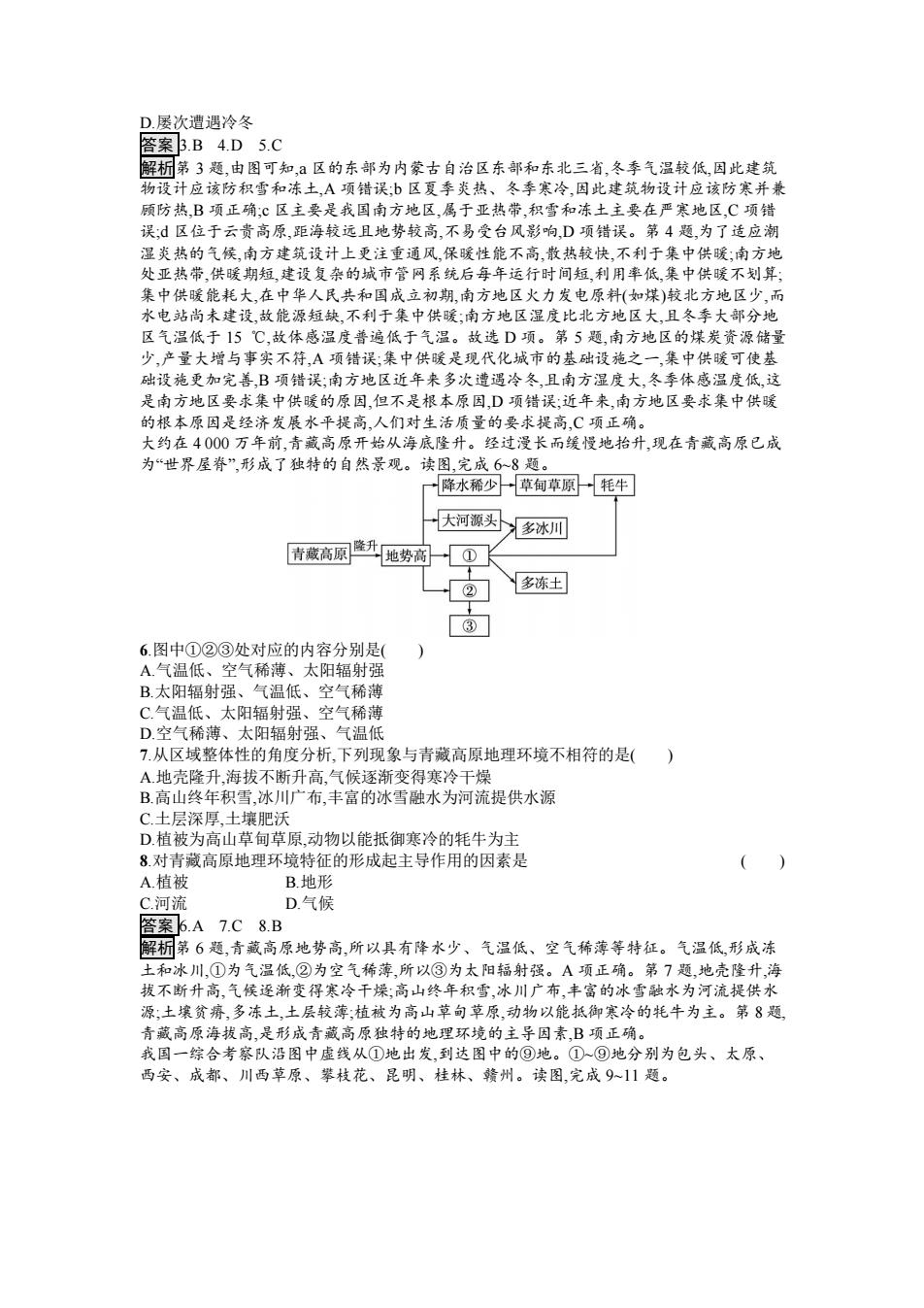

D.屡次遭遇冷冬 答案B.B4.D5.C 解析第3题,由图可知,区的东部为内蒙古自治区东部和东北三省,冬季气温较低,因此建筑 物设计应该防积雪和冻土,A项错误:b区夏季炎热、冬季寒冷,因此建筑物设计应该防寒并兼 顾防热,B项正确;℃区主要是我国南方地区,属于亚热带,积雪和冻土主要在严寒地区,C项错 误:d区位于云贵高原,距海较远且地势较高,不易受台风影响,D项错误。第4题,为了适应潮 湿炎热的气侯,南方建筑设计上更注重通风保暖性能不高散热较快,不利于集中供暖:南方地 处亚热带,供暖期短,建设复杂的城市管网系统后每年运行时间短,利用率低,集中供暖不划算: 集中供暖能耗大,在中华人民共和国成立初期,南方地区火力发电原料(如煤)较北方地区少,而 水电站尚未建设,故能源短缺,不利于集中供暖:南方地区湿度比北方地区大,且冬季大部分地 区气温低于15℃,故体感温度普遍低于气温。故选D项。第5题,南方地区的煤炭资源储量 少,产量大增与事实不符,A项错误,集中供暖是现代化城市的基础设施之一,集中供暖可使基 础设施更加完善,B项错误;南方地区近年来多次遭遇冷冬,且南方湿度大,冬季体感温度低,这 是南方地区要求集中供暖的原因,但不是根本原因,D项错误;近年来,南方地区要求集中供暖 的根本原因是经济发展水平提高,人们对生活质量的要求提高,C项正确。 大约在4000万年前,青藏高原开始从海底隆升。经过漫长而缓慢地抬升,现在青藏高原已成 为“世界屋脊”,形成了独特的自然景观。读图,完成6一8题 降水稀少草甸草原一牦牛 大河源头 多冰川 青藏高原 隆升地势高 ① ② 多冻土 ③ 6.图中①②③处对应的内容分别是( A.气温低、空气稀薄、太阳辐射强 B.太阳辐射强、气温低、空气稀薄 C.气温低、太阳辐射强、空气稀薄 D.空气稀薄、太阳辐射强、气温低 7.从区域整体性的角度分析,下列现象与青藏高原地理环境不相符的是() A地壳隆升,海拔不断升高,气候逐渐变得寒冷干燥 B.高山终年积雪,冰川广布,丰富的冰雪融水为河流提供水源 C.土层深厚,土壤肥沃 D植被为高山草甸草原,动物以能抵御寒冷的牦牛为主 8.对青藏高原地理环境特征的形成起主导作用的因素是 A.植被 B地形 C.河流 D.气候 答案5.A7.C8B 解析第6题,青藏高原地势高,所以具有降水少、气温低、空气稀薄等特征。气温低,形成冻 土和冰川,①为气温低,②为空气稀薄,所以③为太阳辐射强。A项正确。第7题,地壳隆升,海 拔不断升高,气候逐渐变得寒冷千燥;高山终年积雪,冰川广布,丰富的冰雪融水为河流提供水 源,土壤贫瘠,多冻土,土层较薄:植被为高山草甸草原,动物以能抵御寒冷的牦牛为主。第8题, 青藏高原海拔高,是形成青藏高原独特的地理环境的主导因素,B项正确。 我国一综合考察队沿图中虚线从①地出发,到达图中的⑨地。①⑨地分别为包头、太原、 西安、成都、川西草原、攀枝花、昆明、桂林、赣州。读图,完成9~11题

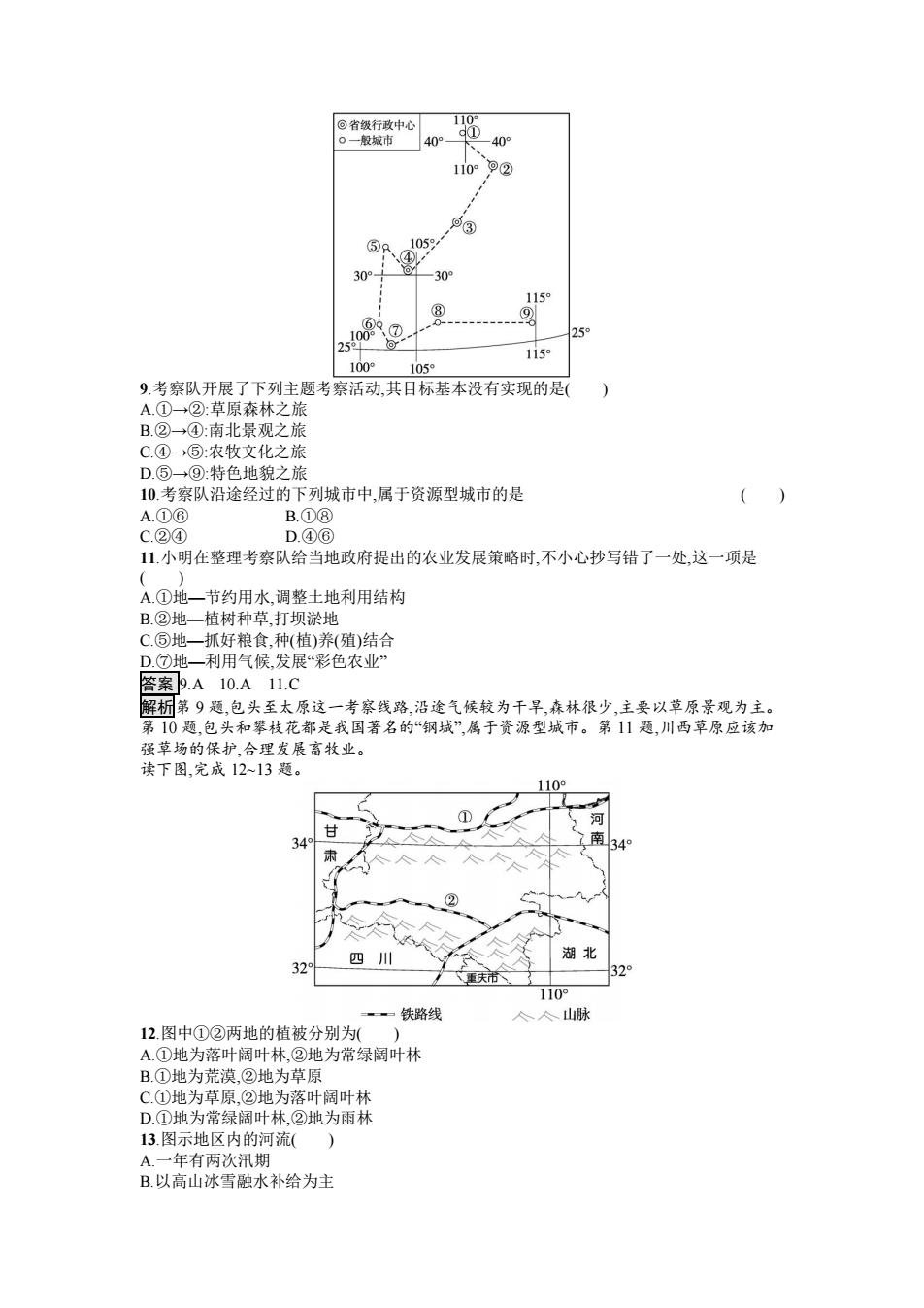

D.屡次遭遇冷冬 答案 3.B 4.D 5.C 解析第 3 题,由图可知,a 区的东部为内蒙古自治区东部和东北三省,冬季气温较低,因此建筑 物设计应该防积雪和冻土,A 项错误;b 区夏季炎热、冬季寒冷,因此建筑物设计应该防寒并兼 顾防热,B 项正确;c 区主要是我国南方地区,属于亚热带,积雪和冻土主要在严寒地区,C 项错 误;d 区位于云贵高原,距海较远且地势较高,不易受台风影响,D 项错误。第 4 题,为了适应潮 湿炎热的气候,南方建筑设计上更注重通风,保暖性能不高,散热较快,不利于集中供暖;南方地 处亚热带,供暖期短,建设复杂的城市管网系统后每年运行时间短,利用率低,集中供暖不划算; 集中供暖能耗大,在中华人民共和国成立初期,南方地区火力发电原料(如煤)较北方地区少,而 水电站尚未建设,故能源短缺,不利于集中供暖;南方地区湿度比北方地区大,且冬季大部分地 区气温低于 15 ℃,故体感温度普遍低于气温。故选 D 项。第 5 题,南方地区的煤炭资源储量 少,产量大增与事实不符,A 项错误;集中供暖是现代化城市的基础设施之一,集中供暖可使基 础设施更加完善,B 项错误;南方地区近年来多次遭遇冷冬,且南方湿度大,冬季体感温度低,这 是南方地区要求集中供暖的原因,但不是根本原因,D 项错误;近年来,南方地区要求集中供暖 的根本原因是经济发展水平提高,人们对生活质量的要求提高,C 项正确。 大约在 4 000 万年前,青藏高原开始从海底隆升。经过漫长而缓慢地抬升,现在青藏高原已成 为“世界屋脊”,形成了独特的自然景观。读图,完成 6~8 题。 6.图中①②③处对应的内容分别是( ) A.气温低、空气稀薄、太阳辐射强 B.太阳辐射强、气温低、空气稀薄 C.气温低、太阳辐射强、空气稀薄 D.空气稀薄、太阳辐射强、气温低 7.从区域整体性的角度分析,下列现象与青藏高原地理环境不相符的是( ) A.地壳隆升,海拔不断升高,气候逐渐变得寒冷干燥 B.高山终年积雪,冰川广布,丰富的冰雪融水为河流提供水源 C.土层深厚,土壤肥沃 D.植被为高山草甸草原,动物以能抵御寒冷的牦牛为主 8.对青藏高原地理环境特征的形成起主导作用的因素是 ( ) A.植被 B.地形 C.河流 D.气候 答案 6.A 7.C 8.B 解析第 6 题,青藏高原地势高,所以具有降水少、气温低、空气稀薄等特征。气温低,形成冻 土和冰川,①为气温低,②为空气稀薄,所以③为太阳辐射强。A 项正确。第 7 题,地壳隆升,海 拔不断升高,气候逐渐变得寒冷干燥;高山终年积雪,冰川广布,丰富的冰雪融水为河流提供水 源;土壤贫瘠,多冻土,土层较薄;植被为高山草甸草原,动物以能抵御寒冷的牦牛为主。第 8 题, 青藏高原海拔高,是形成青藏高原独特的地理环境的主导因素,B 项正确。 我国一综合考察队沿图中虚线从①地出发,到达图中的⑨地。①~⑨地分别为包头、太原、 西安、成都、川西草原、攀枝花、昆明、桂林、赣州。读图,完成 9~11 题

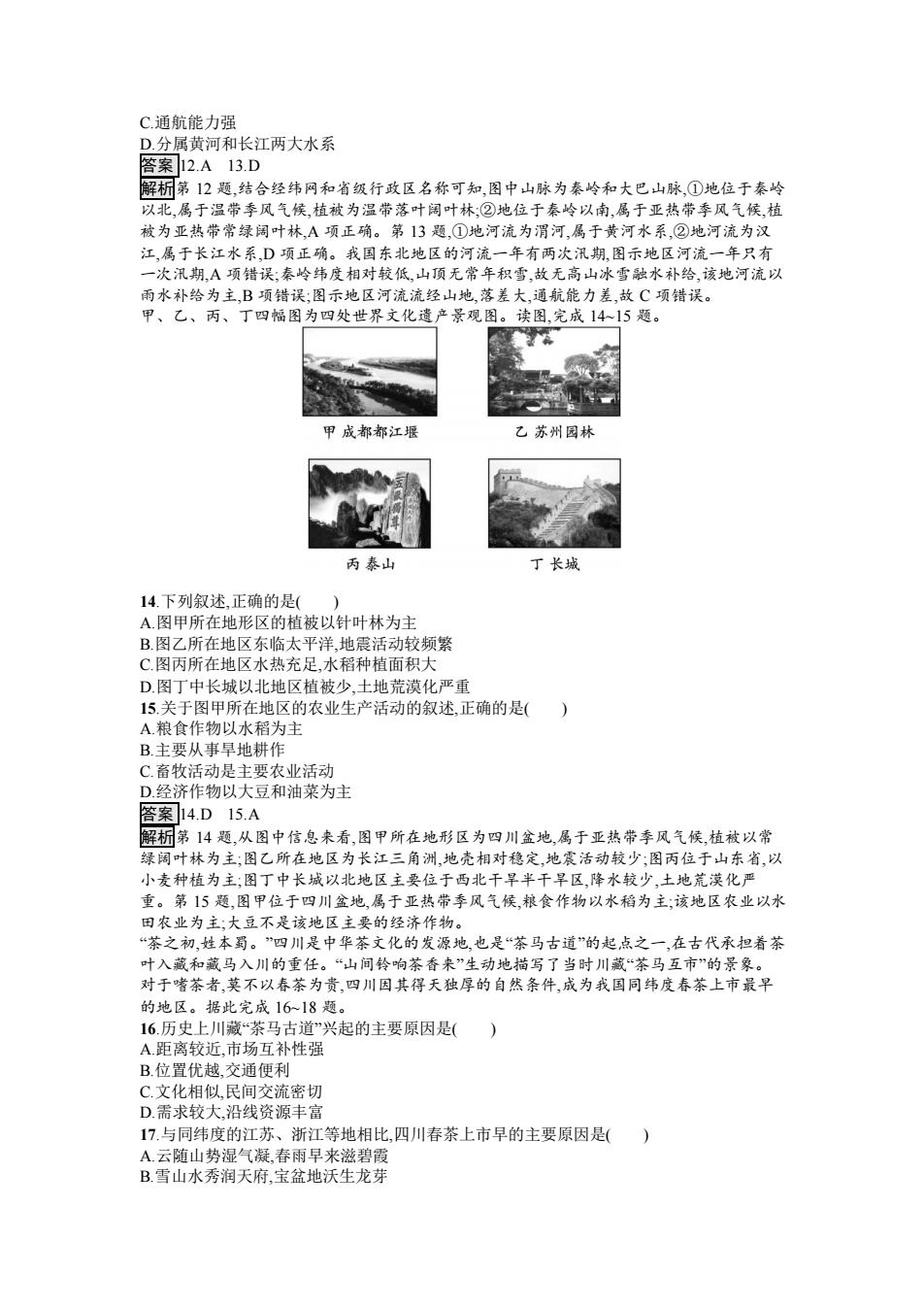

©省级行政中心 110° d① 。一般城市 40 -409 110°9② ⑤、④ 05 30° 30° 115 ⑧ ⑨ 0- 259 61 1159 100° 1059 9.考察队开展了下列主题考察活动,其目标基本没有实现的是( A.①→②:草原森林之旅 B.②→④:南北景观之旅 C.④→⑤:农牧文化之旅 D.⑤→⑨:特色地貌之旅 10.考察队沿途经过的下列城市中,属于资源型城市的是 () A.①⑥ B.①⑧ C.②④ D.④⑥ 11小明在整理考察队给当地政府提出的农业发展策略时,不小心抄写错了一处,这一项是 () A.①地一节约用水,调整土地利用结构 B.②地一植树种草,打坝淤地 C.⑤地一抓好粮食,种(植)养(殖)结合 D.⑦地一利用气候,发展“彩色农业” 答案9.A10.A11.C 解析第9题,包头至太原这一考察线路,沿途气候较为干旱,森林很少,主要以草原景观为主。 第10题,包头和攀枝花都是我国著名的“钢城”,属于资源型城市。第11题,川西草原应该加 强草场的保护,合理发展畜牧业。 读下图,完成12~13题。 110° ① 349 34° 湖北 32 四川 32 重庆 110° 一铁路线 人众山脉 12.图中①②两地的植被分别为() A.①地为落叶阔叶林,②地为常绿阔叶林 B.①地为荒漠,②地为草原 C.①地为草原,②地为落叶阔叶林 D.①地为常绿阔叶林,②地为雨林 13.图示地区内的河流( A.一年有两次汛期 B.以高山冰雪融水补给为主

9.考察队开展了下列主题考察活动,其目标基本没有实现的是( ) A.①→②:草原森林之旅 B.②→④:南北景观之旅 C.④→⑤:农牧文化之旅 D.⑤→⑨:特色地貌之旅 10.考察队沿途经过的下列城市中,属于资源型城市的是 ( ) A.①⑥ B.①⑧ C.②④ D.④⑥ 11.小明在整理考察队给当地政府提出的农业发展策略时,不小心抄写错了一处,这一项是 ( ) A.①地—节约用水,调整土地利用结构 B.②地—植树种草,打坝淤地 C.⑤地—抓好粮食,种(植)养(殖)结合 D.⑦地—利用气候,发展“彩色农业” 答案 9.A 10.A 11.C 解析第 9 题,包头至太原这一考察线路,沿途气候较为干旱,森林很少,主要以草原景观为主。 第 10 题,包头和攀枝花都是我国著名的“钢城”,属于资源型城市。第 11 题,川西草原应该加 强草场的保护,合理发展畜牧业。 读下图,完成 12~13 题。 12.图中①②两地的植被分别为( ) A.①地为落叶阔叶林,②地为常绿阔叶林 B.①地为荒漠,②地为草原 C.①地为草原,②地为落叶阔叶林 D.①地为常绿阔叶林,②地为雨林 13.图示地区内的河流( ) A.一年有两次汛期 B.以高山冰雪融水补给为主

C通航能力强 D.分属黄河和长江两大水系 答案12.A13.D 解析第12题,结合经纬网和省级行政区名称可知,图中山脉为秦岭和大巴山脉,①地位于秦岭 以北,属于温带季风气侯,植被为温带落叶阔叶林;②地位于秦岭以南,属于亚热带季风气候,植 被为亚热带常绿阔叶林,A项正确。第13题,①地河流为渭河,属于黄河水系,②地河流为汉 江,属于长江水系,D项正确。我国东北地区的河流一年有两次汛期,图示地区河流一年只有 一次汛期,A项错误:秦岭纬度相对较低,山顶无常年积雪,故无高山冰雪融水补给,该地河流以 雨水补给为主,B项错误;图示地区河流流经山地,落差大,通航能力差,故C项错误。 甲、乙、丙、丁四幅图为四处世界文化遗产景观图。读图,完成1415题。 甲成都都江堰 乙苏州园林 丙泰山 丁长城 14.下列叙述,正确的是() A.图甲所在地形区的植被以针叶林为主 B.图乙所在地区东临太平洋,地震活动较频繁 C,图丙所在地区水热充足,水稻种植面积大 D.图丁中长城以北地区植被少,土地荒漠化严重 15.关于图甲所在地区的农业生产活动的叙述,正确的是() A.粮食作物以水稻为主 B.主要从事旱地耕作 C.畜牧活动是主要农业活动 D.经济作物以大豆和油菜为主 答案14.D15.A 解析第14题,从图中信息来看,图甲所在地形区为四川盆地,属于亚热带季风气候,植被以常 绿阔叶林为主;图乙所在地区为长江三角洲,地壳相对稳定,地震活动较少;图丙位于山东省,以 小麦种植为主:图丁中长城以北地区主要位于西北干旱半千旱区,降水较少,土地荒漠化严 重。第15题,图甲位于四川盆地,属于亚热带季风气候,粮食作物以水稻为主;该地区农业以水 田农业为主;大豆不是该地区主要的经济作物。 “茶之初,姓本蜀。”四川是中华茶文化的发源地,也是“茶马古道”的起点之一,在古代承担着茶 叶入藏和藏马入川的重任。“山间铃响茶香来”生动地描写了当时川藏“茶马互市”的景象。 对于嗜茶者,莫不以春茶为贵,四川因其得天独厚的自然条件,成为我国同纬度春茶上市最早 的地区。据此完成1618题。 16.历史上川藏“茶马古道”兴起的主要原因是( A距离较近,市场互补性强 B.位置优越,交通便利 C.文化相似,民间交流密切 D.需求较大,沿线资源丰富 17.与同纬度的江苏、浙江等地相比,四川春茶上市早的主要原因是() A.云随山势湿气凝,春雨早来滋碧霞 B.雪山水秀润天府,宝盆地沃生龙芽

C.通航能力强 D.分属黄河和长江两大水系 答案 12.A 13.D 解析第 12 题,结合经纬网和省级行政区名称可知,图中山脉为秦岭和大巴山脉,①地位于秦岭 以北,属于温带季风气候,植被为温带落叶阔叶林;②地位于秦岭以南,属于亚热带季风气候,植 被为亚热带常绿阔叶林,A 项正确。第 13 题,①地河流为渭河,属于黄河水系,②地河流为汉 江,属于长江水系,D 项正确。我国东北地区的河流一年有两次汛期,图示地区河流一年只有 一次汛期,A 项错误;秦岭纬度相对较低,山顶无常年积雪,故无高山冰雪融水补给,该地河流以 雨水补给为主,B 项错误;图示地区河流流经山地,落差大,通航能力差,故 C 项错误。 甲、乙、丙、丁四幅图为四处世界文化遗产景观图。读图,完成 14~15 题。 14.下列叙述,正确的是( ) A.图甲所在地形区的植被以针叶林为主 B.图乙所在地区东临太平洋,地震活动较频繁 C.图丙所在地区水热充足,水稻种植面积大 D.图丁中长城以北地区植被少,土地荒漠化严重 15.关于图甲所在地区的农业生产活动的叙述,正确的是( ) A.粮食作物以水稻为主 B.主要从事旱地耕作 C.畜牧活动是主要农业活动 D.经济作物以大豆和油菜为主 答案 14.D 15.A 解析第 14 题,从图中信息来看,图甲所在地形区为四川盆地,属于亚热带季风气候,植被以常 绿阔叶林为主;图乙所在地区为长江三角洲,地壳相对稳定,地震活动较少;图丙位于山东省,以 小麦种植为主;图丁中长城以北地区主要位于西北干旱半干旱区,降水较少,土地荒漠化严 重。第 15 题,图甲位于四川盆地,属于亚热带季风气候,粮食作物以水稻为主;该地区农业以水 田农业为主;大豆不是该地区主要的经济作物。 “茶之初,姓本蜀。”四川是中华茶文化的发源地,也是“茶马古道”的起点之一,在古代承担着茶 叶入藏和藏马入川的重任。“山间铃响茶香来”生动地描写了当时川藏“茶马互市”的景象。 对于嗜茶者,莫不以春茶为贵,四川因其得天独厚的自然条件,成为我国同纬度春茶上市最早 的地区。据此完成 16~18 题。 16.历史上川藏“茶马古道”兴起的主要原因是( ) A.距离较近,市场互补性强 B.位置优越,交通便利 C.文化相似,民间交流密切 D.需求较大,沿线资源丰富 17.与同纬度的江苏、浙江等地相比,四川春茶上市早的主要原因是( ) A.云随山势湿气凝,春雨早来滋碧霞 B.雪山水秀润天府,宝盆地沃生龙芽

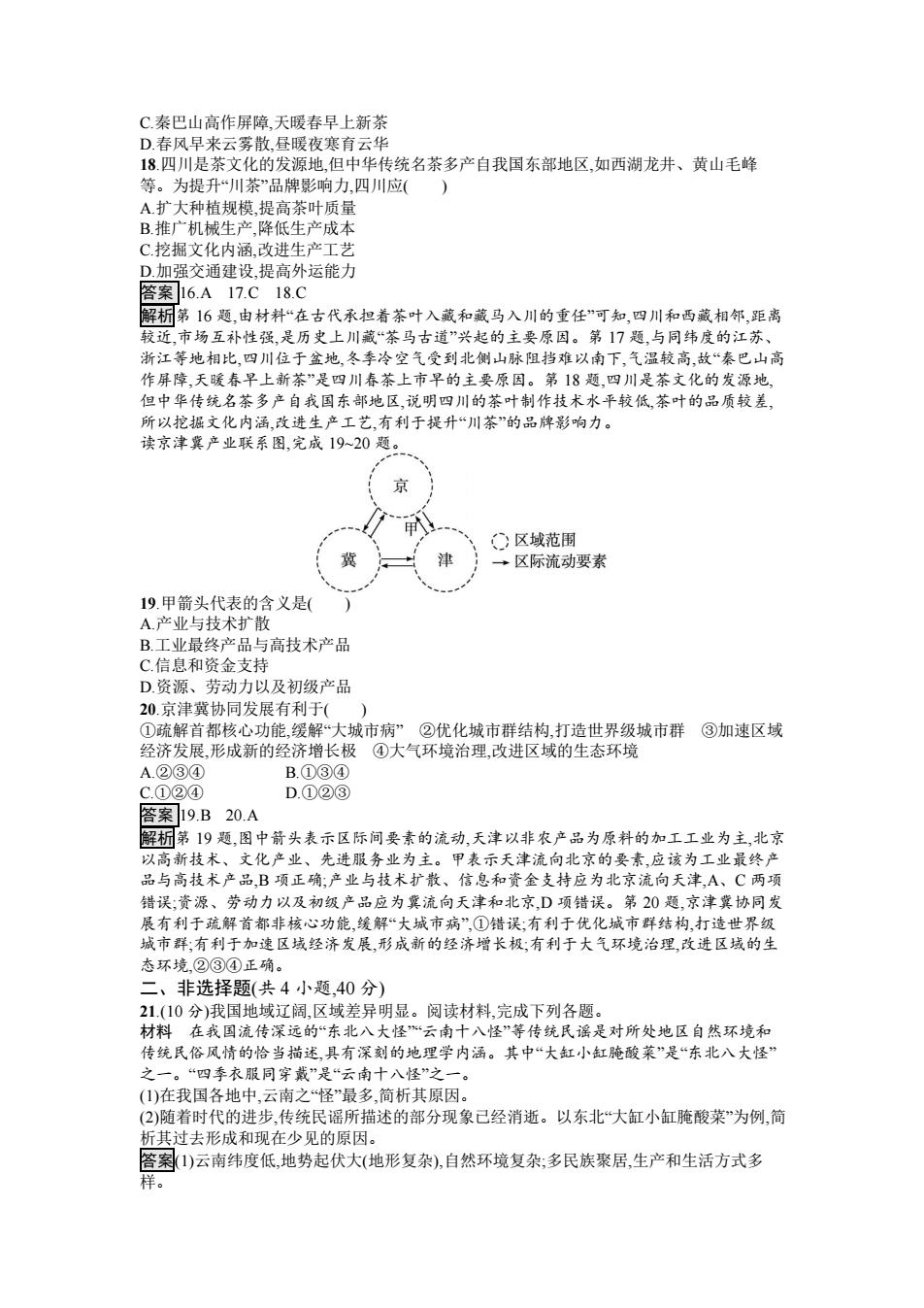

C.秦巴山高作屏障天暖春早上新茶 D.春风早来云雾散,昼暖夜寒育云华 18.四川是茶文化的发源地,但中华传统名茶多产自我国东部地区,如西湖龙井、黄山毛峰 等。为提升“川茶”品牌影响力,四川应( A扩大种植规模,提高茶叶质量 B.推广机械生产,降低生产成本 C挖掘文化内涵,改进生产工艺 D.加强交通建设,提高外运能力 答案16.A17.C18.C 解桐第16题,由材料“在古代承担着茶叶入藏和藏马入川的重任”可知,四川和西藏相邻,距离 较近,市场互补性强,是历史上川藏“茶马古道”兴起的主要原因。第17题,与同纬度的江苏、 浙江等地相比,四川位于盆地,冬季冷空气受到北侧山脉阻挡难以南下,气温较高,故“秦巴山高 作屏障,天暖春早上新茶”是四川春茶上市早的主要原因。第18题,四川是茶文化的发源地, 但中华传统名茶多产自我国东部地区,说明四川的茶叶制作技术水平较低,茶叶的品质较差, 所以挖掘文化内涵,改进生产工艺,有利于提升“川茶”的品牌影响力。 读京津冀产业联系图.完成19~20题 ○区域范围 津 →区际流动要素 19.甲箭头代表的含义是( A产业与技术扩散 B.工业最终产品与高技术产品 C信息和资金支持 D.资源、劳动力以及初级产品 20.京津冀协同发展有利于() ①疏解首都核心功能,缓解“大城市病”②优化城市群结构,打造世界级城市群③加速区域 经济发展,形成新的经济增长极④大气环境治理,改进区域的生态环境 A.②③④ B.①③④ C.①②④ D.①②③ 答案19.B 20.A 解析第19题,图中箭头表示区际间要素的流动,天津以非农产品为原料的加工工业为主,北京 以高新技术、文化产业、先进服务业为主。甲表示天津流向北京的要素,应该为工业最终产 品与高技术产品,B项正确;产业与技术扩散、信息和资金支持应为北京流向天津,A、C两项 错误;资源、劳动力以及初级产品应为冀流向天津和北京,D项错误。第20题,京津冀协同发 展有利于疏解首都非核心功能,缓解“大城市病”,①错误;有利于优化城市群结构,打造世界级 城市群:有利于加速区域经济发展,形成新的经济增长极:有利于大气环境治理玫进区域的生 态环境,②③④正确。 二、非选择题(共4小题,40分)》 21.(10分)我国地域辽阔,区域差异明显。阅读材料,完成下列各题。 材料在我国流传深远的“东北八大怪“云南十八怪”等传统民谣是对所处地区自然环境和 传统民俗风情的恰当描述,具有深刻的地理学内涵。其中“大缸小缸腌酸菜”是“东北八大怪” 之一。“四季衣服同穿戴”是“云南十八怪”之一。 (1)在我国各地中,云南之“怪”最多,简析其原因。 (2)随着时代的进步,传统民谣所描述的部分现象己经消逝。以东北“大缸小缸腌酸菜”为例,简 析其过去形成和现在少见的原因。 答1)云南纬度低,地势起伏大(地形复杂),自然环境复杂:多民族聚居,生产和生活方式多 样

C.秦巴山高作屏障,天暖春早上新茶 D.春风早来云雾散,昼暖夜寒育云华 18.四川是茶文化的发源地,但中华传统名茶多产自我国东部地区,如西湖龙井、黄山毛峰 等。为提升“川茶”品牌影响力,四川应( ) A.扩大种植规模,提高茶叶质量 B.推广机械生产,降低生产成本 C.挖掘文化内涵,改进生产工艺 D.加强交通建设,提高外运能力 答案 16.A 17.C 18.C 解析第 16 题,由材料“在古代承担着茶叶入藏和藏马入川的重任”可知,四川和西藏相邻,距离 较近,市场互补性强,是历史上川藏“茶马古道”兴起的主要原因。第 17 题,与同纬度的江苏、 浙江等地相比,四川位于盆地,冬季冷空气受到北侧山脉阻挡难以南下,气温较高,故“秦巴山高 作屏障,天暖春早上新茶”是四川春茶上市早的主要原因。第 18 题,四川是茶文化的发源地, 但中华传统名茶多产自我国东部地区,说明四川的茶叶制作技术水平较低,茶叶的品质较差, 所以挖掘文化内涵,改进生产工艺,有利于提升“川茶”的品牌影响力。 读京津冀产业联系图,完成 19~20 题。 19.甲箭头代表的含义是( ) A.产业与技术扩散 B.工业最终产品与高技术产品 C.信息和资金支持 D.资源、劳动力以及初级产品 20.京津冀协同发展有利于( ) ①疏解首都核心功能,缓解“大城市病” ②优化城市群结构,打造世界级城市群 ③加速区域 经济发展,形成新的经济增长极 ④大气环境治理,改进区域的生态环境 A.②③④ B.①③④ C.①②④ D.①②③ 答案 19.B 20.A 解析第 19 题,图中箭头表示区际间要素的流动,天津以非农产品为原料的加工工业为主,北京 以高新技术、文化产业、先进服务业为主。甲表示天津流向北京的要素,应该为工业最终产 品与高技术产品,B 项正确;产业与技术扩散、信息和资金支持应为北京流向天津,A、C 两项 错误;资源、劳动力以及初级产品应为冀流向天津和北京,D 项错误。第 20 题,京津冀协同发 展有利于疏解首都非核心功能,缓解“大城市病”,①错误;有利于优化城市群结构,打造世界级 城市群;有利于加速区域经济发展,形成新的经济增长极;有利于大气环境治理,改进区域的生 态环境,②③④正确。 二、非选择题(共 4 小题,40 分) 21.(10 分)我国地域辽阔,区域差异明显。阅读材料,完成下列各题。 材料 在我国流传深远的“东北八大怪”“云南十八怪”等传统民谣是对所处地区自然环境和 传统民俗风情的恰当描述,具有深刻的地理学内涵。其中“大缸小缸腌酸菜”是“东北八大怪” 之一。“四季衣服同穿戴”是“云南十八怪”之一。 (1)在我国各地中,云南之“怪”最多,简析其原因。 (2)随着时代的进步,传统民谣所描述的部分现象已经消逝。以东北“大缸小缸腌酸菜”为例,简 析其过去形成和现在少见的原因。 答案(1)云南纬度低,地势起伏大(地形复杂),自然环境复杂;多民族聚居,生产和生活方式多 样