济又保持了有效竞争,至今仍是一个在经济理论和实践中均没有固定答案的问题。不仅不同 产业的集中度由于产业的技术经济特点会不同,而且同一产业在不同时期的集中度也会处于 不断变化之中。 另外,同 产业在不同的国家也会表现出不同的 中趋势 这主些是 的经济发展程度、经济发展阶段、市场容量等相关,政府经济因素之外的考虑也对判断装 产业的集中起着一定作用,有时甚至是决定性的作用。 集中度与利润率 9 ,连续的曲线 100%集中度 图5一2集中度与利润幸间的关系 市场集中度与厂商的利润率之间肯定存在着某种关系,这种关系有可能非常松散,也有 可能非常紧密。集中度系数反映了市场内部的厂商结构及其相互依存,正如图5一2所示。 集中度越高,大厂商对市场的支配力量就越强。集中度与利润率之间的关系可能是一条连续 的曲线,也有可能呈阶梯状变化,当集中度提高时厂商之间就由“松散型”寡古变为“紧需 型”寡占。或者说 寡占厂商间协调地比较好时 其利润率就有可能提高;反之,当寡占 商之间竞争激烈时利涧率就会降低,最槽糕的结果是各方俱伤。 西方许多经济学家对市场集中度和利润率之间的关系作过大量实证研究,尼达姆 (Needham,1978)研究的结论是集中度与利润率间的关系可用下式来表述: p-me 1 £(+,)S,,式中D为市场价格,mc为边际成本,5是商品需求的价格 弹性,,是竞争对手在价格上的反应,9为某厂商的市场份额,5)为竞争对手的市场份额 尼达姆公式的含义就是,厂商的利润率与自己的市场份额成正比,与商品需求的价格弹性和 竞争对手的市场份额成反比 寒(Dm ,1973)研究的结论是:不同规模企业的 利润率差异是由成本差异造成的,企业规模差异和进入壁垒差异归根到底反映到企业成本。 平上,从而造成企业利润率([p一mc]/p)的差异。德姆塞茨根据企业的资产规模将企业加 以划分,并计算了其集中度系数,得出的结论是当大企业的集中度系数在60%以上时,其 与利润率的相关性才非常显著。德姆塞茨文中计算的1963年美国的市场集中度与利润率的 关系可参见表5一2 '978 York

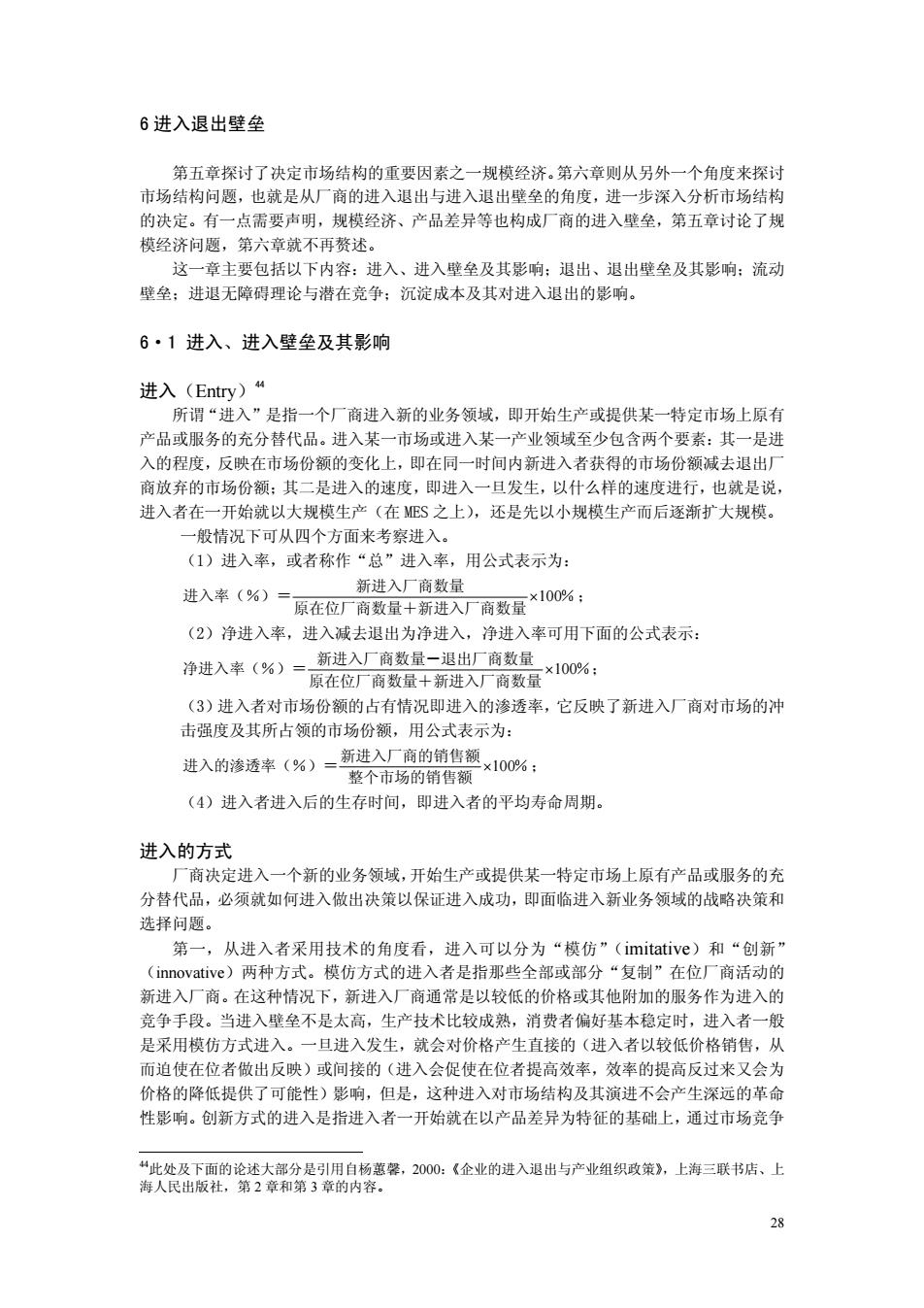

26 济又保持了有效竞争,至今仍是一个在经济理论和实践中均没有固定答案的问题。不仅不同 产业的集中度由于产业的技术经济特点会不同,而且同一产业在不同时期的集中度也会处于 不断变化之中。另外,同一产业在不同的国家也会表现出不同的集中趋势,这主要是与一国 的经济发展程度、经济发展阶段、市场容量等相关,政府经济因素之外的考虑也对判断某一 产业的集中起着一定作用,有时甚至是决定性的作用。40 集中度与利润率 利 润 率 阶梯状 .·. % .· . · · · . .· ·. · . .· . · . · . · . · . · . . .· .·· . .· ··.. .· .· . 连续的曲线 ·.·.· 0 100% 集中度 图 5-2 集中度与利润率间的关系 市场集中度与厂商的利润率之间肯定存在着某种关系,这种关系有可能非常松散,也有 可能非常紧密。集中度系数反映了市场内部的厂商结构及其相互依存,正如图 5-2 所示。 集中度越高,大厂商对市场的支配力量就越强。集中度与利润率之间的关系可能是一条连续 的曲线,也有可能呈阶梯状变化,当集中度提高时厂商之间就由“松散型”寡占变为“紧密 型”寡占。或者说,寡占厂商间协调地比较好时,其利润率就有可能提高;反之,当寡占厂 商之间竞争激烈时利润率就会降低,最糟糕的结果是各方俱伤。 西方许多经济学家对市场集中度和利润率之间的关系作过大量实证研究,尼达姆41 ( Needham, 1978 ) 研 究 的 结 论 是 集 中 度 与 利 润 率 间 的 关 系 可 用 下 式 来 表 述 : p mc p s d s i d rj 1 ,式中 p 为市场价格,mc 为边际成本, d 是商品需求的价格 弹性, r 是竞争对手在价格上的反应,si 为某厂商的市场份额,sj 为竞争对手的市场份额。 尼达姆公式的含义就是,厂商的利润率与自己的市场份额成正比,与商品需求的价格弹性和 竞争对手的市场份额成反比。德姆塞茨42(Demsetz, 1973)研究的结论是:不同规模企业的 利润率差异是由成本差异造成的,企业规模差异和进入壁垒差异归根到底反映到企业成本水 平上,从而造成企业利润率([p-mc]/p)的差异。德姆塞茨根据企业的资产规模将企业加 以划分,并计算了其集中度系数,得出的结论是当大企业的集中度系数在 60%以上时,其 与利润率的相关性才非常显著。德姆塞茨文中计算的 1963 年美国的市场集中度与利润率的 关系可参见表 5-2。 40 20 世纪末 21 世纪初美国司法部对微软案的判决态度就是一个证明。 41 Needam, D., 1978. The Economics of Industrial Structure, Conduct and Performance, St. Martin’s Press, New York. 42 Demsetz, Harold, 1973. Industry Structure, Market Rivalry, and Public Policy ,The Journal of Law and Economics,16, pp. 1-9

表5一21963年美国的市场集中度与利润率的关系 1963年的集中度系数 R-R 0-20% 6.49% 20-30% 9.4% 30-40% 40-50% 50一60% 12.8% 60%以上 14.0% 表5一2中尼为大企业的利润率,R为小企业的利润率,-R为大企业与小企业的 利润率差异。 中国制造业集中状况 魏后凯利用第三次全国工业普查521个制造业行业近60万个企业的系统数据,深入考 察了中国制造业的市场集中状况,其结论是: “无论是采用前4位和前8位集中率指标还是 采用赫芬达尔指数和痛指数,分析结果都表明,目前中国绝大多数制造业行业的集中度都到 常低,产业组织结构高度分散,许多行业都属于典型的‘原子型’市场结构。”“与主要发达 市场经济国家比较,我国制造业的市场集中程度很低,组织结构高度分散。这种高度分散化 格局的形成,是与传统的计划经济体制和转型期中国经济的固有特点紧密联系在一起的。它 不仅导致规经济效益的光失,而且也加刷了生产能力过剩和市场的过度竞争状况,不利厅 我国产业竞争力的提高。 如何提高制造业特别是那些规模经济显著行业的集中度,解决制造业过度分散化问题, 是中国产业组织的重要课题。 日魏后凯,2002:《中国制造业集中状况及其国际比较》,《中国工业经济》第1期,第49页

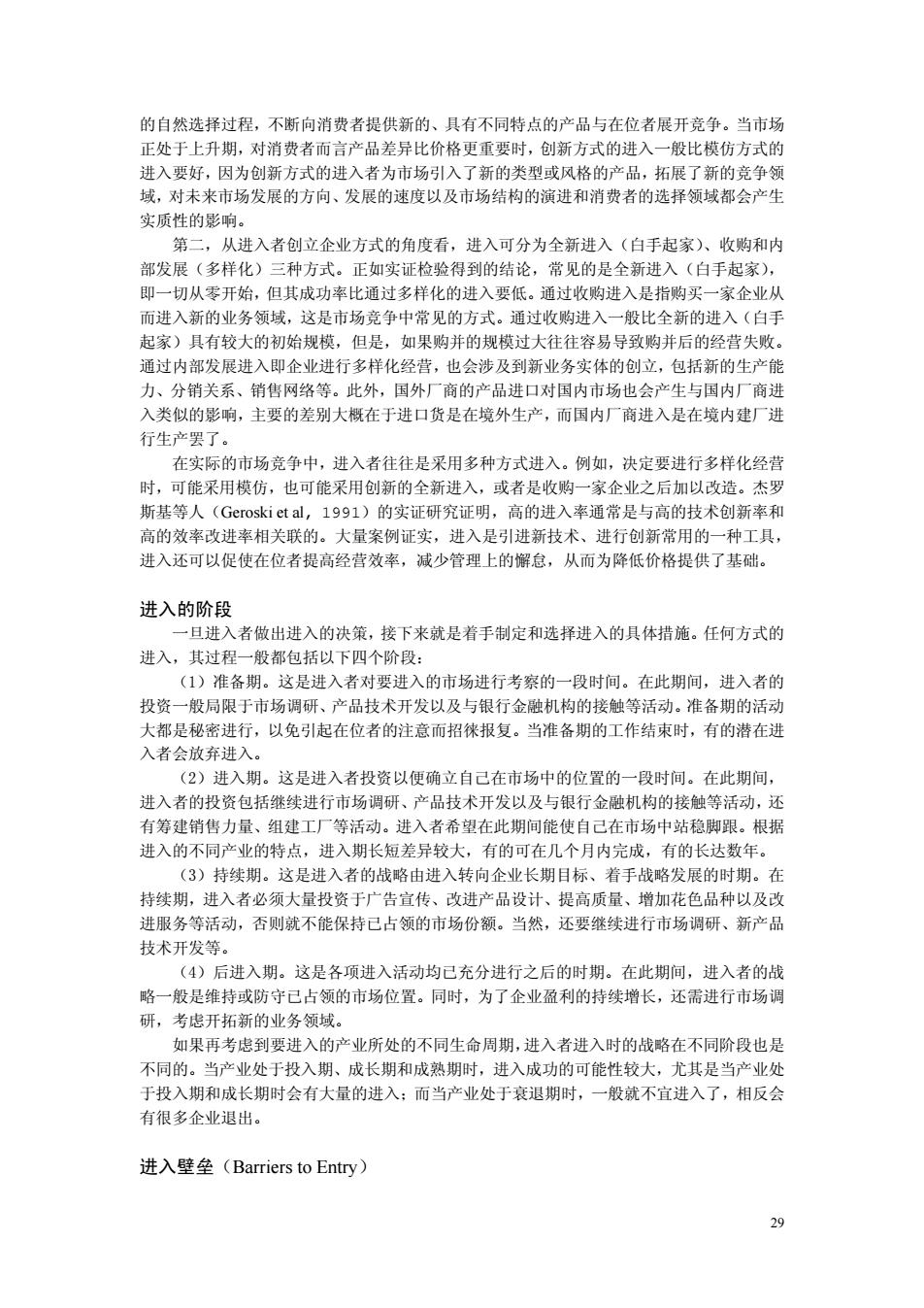

27 表 5-2 1963 年美国的市场集中度与利润率的关系 1963 年的集中度系数 R R l s 0-20% 6 .4% 20-30% 9 .4% 30-40% 7 .0% 40-50% 7 .0% 50-60% 12 .8% 60%以上 14 .0% 表 5-2 中Rl为大企业的利润率,Rs为小企业的利润率,R R l s 为大企业与小企业的 利润率差异。 中国制造业集中状况 魏后凯利用第三次全国工业普查 521 个制造业行业近 60 万个企业的系统数据,深入考 察了中国制造业的市场集中状况,其结论是:“无论是采用前 4 位和前 8 位集中率指标还是 采用赫芬达尔指数和熵指数,分析结果都表明,目前中国绝大多数制造业行业的集中度都非 常低,产业组织结构高度分散,许多行业都属于典型的‘原子型’市场结构。”“与主要发达 市场经济国家比较,我国制造业的市场集中程度很低,组织结构高度分散。这种高度分散化 格局的形成,是与传统的计划经济体制和转型期中国经济的固有特点紧密联系在一起的。它 不仅导致规模经济效益的丧失,而且也加剧了生产能力过剩和市场的过度竞争状况,不利于 我国产业竞争力的提高。”43 如何提高制造业特别是那些规模经济显著行业的集中度,解决制造业过度分散化问题, 是中国产业组织的重要课题。 43 魏后凯,2002:《中国制造业集中状况及其国际比较》,《中国工业经济》第 1 期,第 49 页

6进入退出壁垒 第五章探讨了决定市场结构的重要因素之一规模经济,第六章则从另外一个角度来探讨 市场结构问题,也就是从厂商的进入退出与进入退出壁垒的角度,进一步深入分析市场结构 的决定。有一点需要声明,规模经济、产品差异等也构成厂商的进入壁垒,第五章讨论了规 模经济问题,第六章就不再赘述。 这一章主要包括以下内容:进入、进入壁垒及其影响:退出、退出壁垒及其影响:流动 壁垒:进退无障碍理论与潜在竞争:沉淀成本及其对进入退出的影响。 6·1进入、进入壁垒及其影响 进入(Entry)“ 所惜“进入”品指一个一商讲入新的业名领域,即开始生产或提供其一特定市场上质有 产品或服务的充分替代品。进入某 市场或进入某一产业领域至少包含两个要素:其 是进 入的程度,反映在市场份额的变化上,即在同一时间内新进入者获得的市场份额减去退出) 商放弃的市场份额:其二是进入的速度,即进入一旦发生,以什么样的速度进行,也就是说, 进入者在一开始就以大规模生产(在ES之上),还是先以小规模生产而后逐渐扩大规模 一般情况下可从四个方面来考容进入 (1)进入率,或者称作“总”进入率,用公式表示为 新进入厂商数量 进入率(6)一原在位商数金十新进入商数盒×100%: (2)净进入率,进入减去退出为净进入,净进入率可用下面的公式表示: 新进入厂商数量一退出厂商数量 净进入率(%)一原在数量十新进入南数量×100%: (3)进入者对市场份额的占有情况即进入的渗透率,它反映了新进入厂商对市场的冲 击强度及其所占领的市场份额,用公式表示为: 进入的特透半)一餐。 (4)进入者进入后的生存时间,即进入者的平均寿命周期 进入的方式 厂商决定进入一个新的业务领域,开始生产或提供某一特定市场上原有产品或服务的充 分替代品,必须就如何进入做出决策以保证进入成功,即面临进入新业务领域的战略决策和 洗择问题。 第一,从进入者采用技术的角度看,进入可以分为“模仿”(m tative)和“创新” (innovative)两种方式。模仿方式的进入者是指那些全都或部分“复制”在位商活动 新进入厂商。在这种情况下,新进入厂商通常是以较低的价格或其他附加的服务作为进入的 竞争手段。当进入壁垒不是太高,生产技术比较成熟,消费者偏好基本稳定时,进入者一般 是采用模仿方式进入。一旦进入发生,就会对价格产生直接的(进入者以较低价格销售,从 而迫使在位者做出反映)或间接的(进入会促使在位者提高效率, 效率的提高反过来又会为 价格的降低提供了可能性) 但是,这 市场 构及其演进不 产生深远的革 性影向。创新方式的进入是指进入者一开始就在以产品差异为特征的基础上,通过市场竞争 的论课大部分 自杨器,2000:《企业的进入退出与产业组织政策》,上海三联书店、上

28 6 进入退出壁垒 第五章探讨了决定市场结构的重要因素之一规模经济。第六章则从另外一个角度来探讨 市场结构问题,也就是从厂商的进入退出与进入退出壁垒的角度,进一步深入分析市场结构 的决定。有一点需要声明,规模经济、产品差异等也构成厂商的进入壁垒,第五章讨论了规 模经济问题,第六章就不再赘述。 这一章主要包括以下内容:进入、进入壁垒及其影响;退出、退出壁垒及其影响;流动 壁垒;进退无障碍理论与潜在竞争;沉淀成本及其对进入退出的影响。 6·1 进入、进入壁垒及其影响 进入(Entry)44 所谓“进入”是指一个厂商进入新的业务领域,即开始生产或提供某一特定市场上原有 产品或服务的充分替代品。进入某一市场或进入某一产业领域至少包含两个要素:其一是进 入的程度,反映在市场份额的变化上,即在同一时间内新进入者获得的市场份额减去退出厂 商放弃的市场份额;其二是进入的速度,即进入一旦发生,以什么样的速度进行,也就是说, 进入者在一开始就以大规模生产(在 MES 之上),还是先以小规模生产而后逐渐扩大规模。 一般情况下可从四个方面来考察进入。 (1)进入率,或者称作“总”进入率,用公式表示为: % 原在位厂商数量+新进入厂商数量 新进入厂商数量 进入率(%)= 100 ; (2)净进入率,进入减去退出为净进入,净进入率可用下面的公式表示: % 原在位厂商数量+新进入厂商数量 新进入厂商数量-退出厂商数量 净进入率(%)= 100 ; (3)进入者对市场份额的占有情况即进入的渗透率,它反映了新进入厂商对市场的冲 击强度及其所占领的市场份额,用公式表示为: % 整个市场的销售额 新进入厂商的销售额 进入的渗透率(%)= 100 ; (4)进入者进入后的生存时间,即进入者的平均寿命周期。 进入的方式 厂商决定进入一个新的业务领域,开始生产或提供某一特定市场上原有产品或服务的充 分替代品,必须就如何进入做出决策以保证进入成功,即面临进入新业务领域的战略决策和 选择问题。 第一,从进入者采用技术的角度看,进入可以分为“模仿”(imitative)和“创新” (innovative)两种方式。模仿方式的进入者是指那些全部或部分“复制”在位厂商活动的 新进入厂商。在这种情况下,新进入厂商通常是以较低的价格或其他附加的服务作为进入的 竞争手段。当进入壁垒不是太高,生产技术比较成熟,消费者偏好基本稳定时,进入者一般 是采用模仿方式进入。一旦进入发生,就会对价格产生直接的(进入者以较低价格销售,从 而迫使在位者做出反映)或间接的(进入会促使在位者提高效率,效率的提高反过来又会为 价格的降低提供了可能性)影响,但是,这种进入对市场结构及其演进不会产生深远的革命 性影响。创新方式的进入是指进入者一开始就在以产品差异为特征的基础上,通过市场竞争 44此处及下面的论述大部分是引用自杨蕙馨,2000:《企业的进入退出与产业组织政策》,上海三联书店、上 海人民出版社,第 2 章和第 3 章的内容

的自然选择过程,不断向消费者提供新的、具有不同特点的产品与在位者展开竞争。当市场 正处于上升期,对消费者而言产品差异比价格更重要时,创新方式的进入一般比榄仿方式的 进入要好,因为创新方式的进入者为市场引入了新的类型或风格的产品,拓展了新的竞争令 域,对未来市场发展的方向、发展的速度以及市场结构的演进和消费者的选择领 都会产 实质性的影响 第二,从进入者创立企业方式的角度看,进入可分为全新进入(白手起家)、收购和内 部发展(多样化)三种方式。正如实证检验得到的结论,常见的是全新进入(白手起家), 即一切从委开始,但试成功率比诵过多样化的讲入要低。诵过收险讲入县指购买一家企业从 而进入新的业务领域,这是市场竞争中常见的方式 通过购进入 一般比全新的进入(白手 起家)具有较大的初始规模,但是,如果购并的规模过大往往容易导致购并后的经营失败。 通过内部发展进入即企业进行多样化经营,也会涉及到新业务实体的创立,包括新的生产能 力、分销关系、销售网络等。此外,国外厂商的产品进口对国内市场也会产生与国内厂商进 入类似的影响,主要的差别大概在于进口货是在境外生产,而国内厂商进入是在境内建厂进 行生产罢了 在实际的市场竞争中,进入者往往是采用多种方式进入。例如,决定要进行多样化经营 时,可能采用模仿,也可能采用创新的全新进入,或者是收购一家企业之后加以改造。杰罗 斯基等人(Geroskiet al,1991)的实证研究证明,高的进入率通常是与高的技术创新率和 高的效率改进率相关联的。大量案例证实,进入是引进新技术、进行创新常用的一种工具: 进入还可以促使在位者提高经营效率,减少管理上的懈怠,从而为降低价格提供了基础。 进入的阶段 一旦进入者做出进入的决策,接下来就是着手制定和选择进入的具体措施。任何方式的 进入,其过程一般都包括以下四个阶段: (1)准各期。这是讲入者对要进入的市场进行老察的一段时间。在此期间,讲入者的 投资一般局限于市场调研 产品技术开发以及与银行金融机构的接触等活动。 准备期的活 大都是秘密进行,以免引起在位者的注意而招徕报复。当准备期的工作结束时,有的潜在进 入者会放弃进入。 (2)进入期。这是进入者投资以便确立自己在市场中的位置的一段时间。在此期间· 进入者的投资包括继续进行市场调研、产品技术开发以及与银行金融机构的接触等活动,还 有筹建销售力量、组建工厂等活动。进入者希望在此期间能使自己在市场中站稳脚跟。根据 进入的 的特点,进入期长短差异较大,有的可在几个月内完成 有的长 达数 (3)持续期。这是进入者的战略由进入转向企业长期目标、着手战略发展的时期。在 持续期,进入者必须大量投资于广告宣传、改进产品设计、提高质量、增加花色品种以及改 进服务等活动,否则就不能保持已占领的市场份额。当然,还要继续进行市场调研、新产品 技术开发等 (4)后进入期。这是各项进入活动均已充分进行之后的时期。 在此期间 进入者的战 略一般是维持或防守已占领的市场位置。同时,为了企业盈利的持续增长,还需进行市场调 研,考虑开拓新的业务领域。 如果再考虑到要进入的产业所处的不同生命周期,进入者进入时的战略在不同阶段也是 不同的。当产业处于投入期、成长期和成熟期时,进入成功的可能性较大,尤其是当产业处 于投入期和成长期时会有大最的进入:而当产业处于衰退期时, 般就不宜进入了,相反会 有很多企业退出, 进入壁垒(Barriers to Entry) 29

29 的自然选择过程,不断向消费者提供新的、具有不同特点的产品与在位者展开竞争。当市场 正处于上升期,对消费者而言产品差异比价格更重要时,创新方式的进入一般比模仿方式的 进入要好,因为创新方式的进入者为市场引入了新的类型或风格的产品,拓展了新的竞争领 域,对未来市场发展的方向、发展的速度以及市场结构的演进和消费者的选择领域都会产生 实质性的影响。 第二,从进入者创立企业方式的角度看,进入可分为全新进入(白手起家)、收购和内 部发展(多样化)三种方式。正如实证检验得到的结论,常见的是全新进入(白手起家), 即一切从零开始,但其成功率比通过多样化的进入要低。通过收购进入是指购买一家企业从 而进入新的业务领域,这是市场竞争中常见的方式。通过收购进入一般比全新的进入(白手 起家)具有较大的初始规模,但是,如果购并的规模过大往往容易导致购并后的经营失败。 通过内部发展进入即企业进行多样化经营,也会涉及到新业务实体的创立,包括新的生产能 力、分销关系、销售网络等。此外,国外厂商的产品进口对国内市场也会产生与国内厂商进 入类似的影响,主要的差别大概在于进口货是在境外生产,而国内厂商进入是在境内建厂进 行生产罢了。 在实际的市场竞争中,进入者往往是采用多种方式进入。例如,决定要进行多样化经营 时,可能采用模仿,也可能采用创新的全新进入,或者是收购一家企业之后加以改造。杰罗 斯基等人(Geroski et al, 1991)的实证研究证明,高的进入率通常是与高的技术创新率和 高的效率改进率相关联的。大量案例证实,进入是引进新技术、进行创新常用的一种工具, 进入还可以促使在位者提高经营效率,减少管理上的懈怠,从而为降低价格提供了基础。 进入的阶段 一旦进入者做出进入的决策,接下来就是着手制定和选择进入的具体措施。任何方式的 进入,其过程一般都包括以下四个阶段: (1)准备期。这是进入者对要进入的市场进行考察的一段时间。在此期间,进入者的 投资一般局限于市场调研、产品技术开发以及与银行金融机构的接触等活动。准备期的活动 大都是秘密进行,以免引起在位者的注意而招徕报复。当准备期的工作结束时,有的潜在进 入者会放弃进入。 (2)进入期。这是进入者投资以便确立自己在市场中的位置的一段时间。在此期间, 进入者的投资包括继续进行市场调研、产品技术开发以及与银行金融机构的接触等活动,还 有筹建销售力量、组建工厂等活动。进入者希望在此期间能使自己在市场中站稳脚跟。根据 进入的不同产业的特点,进入期长短差异较大,有的可在几个月内完成,有的长达数年。 (3)持续期。这是进入者的战略由进入转向企业长期目标、着手战略发展的时期。在 持续期,进入者必须大量投资于广告宣传、改进产品设计、提高质量、增加花色品种以及改 进服务等活动,否则就不能保持已占领的市场份额。当然,还要继续进行市场调研、新产品 技术开发等。 (4)后进入期。这是各项进入活动均已充分进行之后的时期。在此期间,进入者的战 略一般是维持或防守已占领的市场位置。同时,为了企业盈利的持续增长,还需进行市场调 研,考虑开拓新的业务领域。 如果再考虑到要进入的产业所处的不同生命周期,进入者进入时的战略在不同阶段也是 不同的。当产业处于投入期、成长期和成熟期时,进入成功的可能性较大,尤其是当产业处 于投入期和成长期时会有大量的进入;而当产业处于衰退期时,一般就不宜进入了,相反会 有很多企业退出。 进入壁垒(Barriers to Entry)

音争是市场运行不可或缺的一个组成部分。音争通过励新的常有创新结神的厂商进 入、迫使缺乏活力的 商退出来推动经济的发展。 市场 不同厂商之间的竞争表现为不同产 、不同服务、 不同工艺技术之间的竞争,能够不断进行创新、采用新技术 新工艺的的 就会不断增强竞争实力,反之就会被淘汰。简言之,市场竞争的程度就是厂商如何适应变化、 如何不断创新、以及如何更好地满足消费者需求的反映。 市场竞争的程度受多种因素的影响。价格和非价格竞争的吸旨取决于成本和需求的特 性、 一商的数量和类型、买者的特性以及投入要素供给市场的状况。其中,最常被讨论的因 素就是在位厂商的数量和规模分布 。从经济学的角度看,更引 属目的是厂商进入某 市龙 时所遇到的困难和障碍,即进入壁垒。进入壁垒在决定商数量和厂商规模分布中起看“中 枢”作用,影响着在位厂商究竞能把价格定在高于、等于还是低于边际成本的能力。在进入 壁垒较低的市场上,有大批的潜在进入者消时准备进入以替代那些效率低下、技术落后的在 位者。反之,在进入壁垒较高的市场上, 由缺乏在讲入的威胁,在位著能够排招领利 在效率和技术进步方面的状况可能会不尽人意 如果不存在进入壁垒就不存 完全竞争市场结构,正是进入壁垒才是不完全竞争市场结构存在的根本条件。 进入壁垒是一个产业重要的结构性特征,影响到产业的竞争程度和绩效。任何可以降低 商进入的可能性、进入的范围和进入的速度的因素或原因都属于进入壁垒的范围。谈到进 入壁垒时首先应注意到三点:第一,最基本的进入壁垒产生于市场自身的基本条件,而不仅 仅是由于法律 政府规制、技术或其他方面的原因造成的, 重要的在 对市场基本条件的 析。第二 ,不同时期不同产业进入壁垒的程度差异很大,习惯上把进入壁垒分为高、低两智 或高、中、低三等。第三,进入壁垒是一个复杂的概念,对进入和进入壁垒的影响,理论界 一直存在争论。有的经济学家将此放在市场分析的重要地位,有的经济学家将此放在次要地 位。但是,有一点已达成共识,这就是讲入和讲入壁垒是影响市场份额和集中度的决定因素 市场份额和集中度又是市场结构的两个主要决定因素 而言 市场实际竞争的内部条 是起决定作用的 潜在竞争等外部条件属于外因,外因要通过内因起作用, 进入壁垒是指当某一产业的在位厂商嫌取超额利润时,能够阻止新厂商进入的那些因 素。进入壁垒可分为两大类:结构性的和策略性的,或者叫经济性的和行为性的。结构性的 (或经济性的)壁垒产生于欲进入的产业本身的基本特性,即进入某一特定产业时遇到的经 济障碍以及克服这些障碍所导致的成本的提高,包括技术、成本、消费者偏好、规模经济和 市场容量等方面的障碍。技术障碍是指在位) 商对 行业生 经营关健技术的老 或者 潜在进入者在获取关键技术时遇到的各种困难。消费者偏好指由于产品本身品质或者由于) 告宜传促销而造成的消费者对己有商品的偏好。新进入者要克服这 一垒,势么 计眉严湿 就且有较高的内在品质,要么花费更多的一告费用言传自己的产品,要么使自己的产品价格 更为吸引人。前两种做法都是成本的增加,后一种做法测是利润的成少。成本障碍是在位「 商与新进入者相比在成本方面的优势 、新进入著与在位商的成 本差额越大,进入的壁垒就 越高。在存在规模经济的行业,厂商的最低经济规模越高,新进入者的初始规模如果太小 不能进入,而要达到最低经济规模则存在着资金筹集、设备和技术水平、人才招募等方面的 较高障碍。同时,市场容量也影向进入壁垒的高低。市场容量大,在位厂商的竞争程度相对 较低,对新进入者的排斥性就小,原因在于新进入者并不一定会夺走在位者的市场:市场容 量小,在位厂商之间的音争程度高,担心进入者会夺走白己的市场份领,对进入出较敏成 有较强的抵制倾向。塞罗斯和拉比尼认为,任何在位厂商都倾向于维持 个低价以阻止进入 从而保住已有的市场份额和生产规模。后人将此称为塞罗斯 拉比尼假定(Sylos-Labini Postulate,1962),该假定意味着在容量较小的市场上,新的潜在进入者难以进入。 策略性的(或行为性的)进入壁垒产生于在位厂商的行为,特别是在位者可以采取行动 20

30 竞争是市场运行不可或缺的一个组成部分。竞争通过鼓励新的富有创新精神的厂商进 入、迫使缺乏活力的厂商退出来推动经济的发展。市场上不同厂商之间的竞争表现为不同产 品、不同服务、不同工艺技术之间的竞争,能够不断进行创新、采用新技术、新工艺的厂商 就会不断增强竞争实力,反之就会被淘汰。简言之,市场竞争的程度就是厂商如何适应变化、 如何不断创新、以及如何更好地满足消费者需求的反映。 市场竞争的程度受多种因素的影响。价格和非价格竞争的要旨取决于成本和需求的特 性、厂商的数量和类型、买者的特性以及投入要素供给市场的状况。其中,最常被讨论的因 素就是在位厂商的数量和规模分布。从经济学的角度看,更引人瞩目的是厂商进入某一市场 时所遇到的困难和障碍,即进入壁垒。进入壁垒在决定厂商数量和厂商规模分布中起着“中 枢”作用,影响着在位厂商究竟能把价格定在高于、等于还是低于边际成本的能力。在进入 壁垒较低的市场上,有大批的潜在进入者随时准备进入以替代那些效率低下、技术落后的在 位者。反之,在进入壁垒较高的市场上,由于缺乏潜在进入的威胁,在位者能够赚取超额利 润,在效率和技术进步方面的状况可能会不尽人意。总之,如果不存在进入壁垒就不存在不 完全竞争市场结构,正是进入壁垒才是不完全竞争市场结构存在的根本条件。 进入壁垒是一个产业重要的结构性特征,影响到产业的竞争程度和绩效。任何可以降低 厂商进入的可能性、进入的范围和进入的速度的因素或原因都属于进入壁垒的范围。谈到进 入壁垒时首先应注意到三点:第一,最基本的进入壁垒产生于市场自身的基本条件,而不仅 仅是由于法律、政府规制、技术或其他方面的原因造成的,重要的在于对市场基本条件的分 析。第二,不同时期不同产业进入壁垒的程度差异很大,习惯上把进入壁垒分为高、低两等 或高、中、低三等。第三,进入壁垒是一个复杂的概念,对进入和进入壁垒的影响,理论界 一直存在争论。有的经济学家将此放在市场分析的重要地位,有的经济学家将此放在次要地 位。但是,有一点已达成共识,这就是进入和进入壁垒是影响市场份额和集中度的决定因素, 市场份额和集中度又是市场结构的两个主要决定因素。一般而言,市场实际竞争的内部条件 是起决定作用的,潜在竞争等外部条件属于外因,外因要通过内因起作用。 进入壁垒是指当某一产业的在位厂商赚取超额利润时,能够阻止新厂商进入的那些因 素。进入壁垒可分为两大类:结构性的和策略性的,或者叫经济性的和行为性的。结构性的 (或经济性的)壁垒产生于欲进入的产业本身的基本特性,即进入某一特定产业时遇到的经 济障碍以及克服这些障碍所导致的成本的提高,包括技术、成本、消费者偏好、规模经济和 市场容量等方面的障碍。技术障碍是指在位厂商对该行业生产经营关键技术的垄断,或者是 潜在进入者在获取关键技术时遇到的各种困难。消费者偏好指由于产品本身品质或者由于广 告宣传促销而造成的消费者对已有商品的偏好。新进入者要克服这一壁垒,要么一开始产品 就具有较高的内在品质,要么花费更多的广告费用宣传自己的产品,要么使自己的产品价格 更为吸引人。前两种做法都是成本的增加,后一种做法则是利润的减少。成本障碍是在位厂 商与新进入者相比在成本方面的优势。新进入者与在位厂商的成本差额越大,进入的壁垒就 越高。在存在规模经济的行业,厂商的最低经济规模越高,新进入者的初始规模如果太小就 不能进入,而要达到最低经济规模则存在着资金筹集、设备和技术水平、人才招募等方面的 较高障碍。同时,市场容量也影响进入壁垒的高低。市场容量大,在位厂商的竞争程度相对 较低,对新进入者的排斥性就小,原因在于新进入者并不一定会夺走在位者的市场;市场容 量小,在位厂商之间的竞争程度高,就担心进入者会夺走自己的市场份额,对进入比较敏感, 有较强的抵制倾向。塞罗斯和拉比尼认为,任何在位厂商都倾向于维持一个低价以阻止进入, 从而保住已有的市场份额和生产规模。后人将此称为塞罗斯——拉比尼假定(Sylos--Labini Postulate, 1962),该假定意味着在容量较小的市场上,新的潜在进入者难以进入。 策略性的(或行为性的)进入壁垒产生于在位厂商的行为,特别是在位者可以采取行动