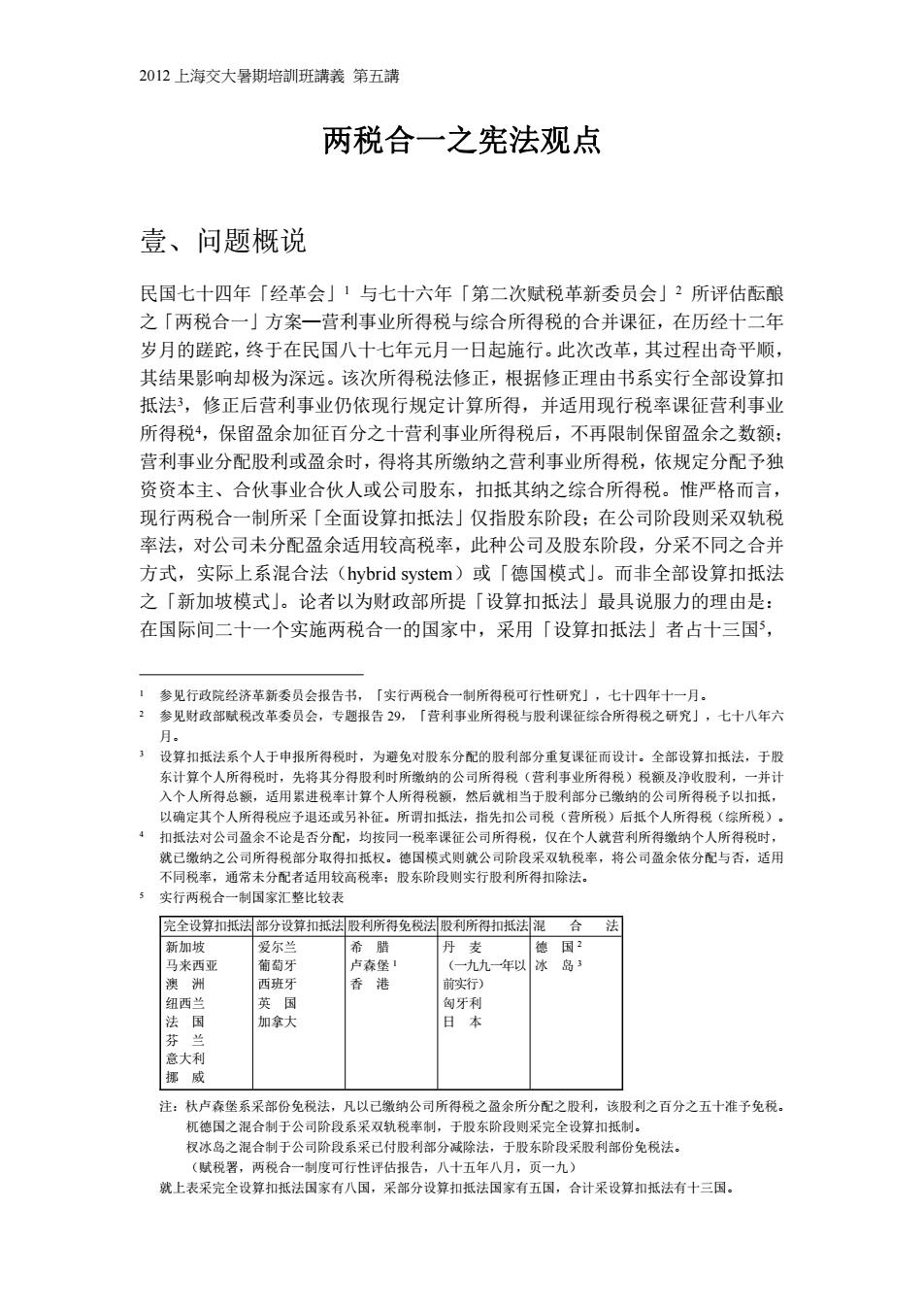

2012上海交大暑期培訓班講義第五講 两税合一之宪法观点 壹、问题概说 民国七十四年「经革会」1与七十六年「第二次赋税革新委员会」2所评估酝酿 之「两税合一」方案一营利事业所得税与综合所得税的合并课征,在历经十二年 岁月的蹉跎,终于在民国八十七年元月一日起施行。此次改革,其过程出奇平顺, 其结果影响却极为深远。该次所得税法修正,根据修正理由书系实行全部设算扣 抵法3,修正后营利事业仍依现行规定计算所得,并适用现行税率课征营利事业 所得税4,保留盈余加征百分之十营利事业所得税后,不再限制保留盈余之数额: 营利事业分配股利或盈余时,得将其所缴纳之营利事业所得税,依规定分配予独 资资本主、合伙事业合伙人或公司股东,扣抵其纳之综合所得税。惟严格而言, 现行两税合一制所采「全面设算扣抵法」仅指股东阶段:在公司阶段则采双轨税 率法,对公司未分配盈余适用较高税率,此种公司及股东阶段,分采不同之合并 方式,实际上系混合法(hybrid system)或「德国模式」。而非全部设算扣抵法 之「新加坡模式」。论者以为财政部所提「设算扣抵法」最具说服力的理由是: 在国际间二十一个实施两税合一的国家中,采用「设算扣抵法」者占十三国, 参见行政院经济革新委员会报告书,「实行两税合一制所得税可行性研究」,七十四年十一月。 2参见财政部赋税改革委员会,专题报告29,「营利事业所得税与股利课征综合所得税之研究」,七十八年六 月。 3设算扣抵法系个人于申报所得税时,为避免对股东分配的股利部分重复课征而设计。全部设算扣抵法,于股 东计算个人所得税时,先将其分得股利时所缴纳的公司所得税(营利事业所得税)税额及净收股利,一并计 入个人所得总额,适用累进税率计算个人所得税额,然后就相当于股利部分已缴纳的公司所得税予以扣抵, 以确定其个人所得税应子退还或另补征。所谓扣抵法,指先扣公司税(营所税)后抵个人所得税(综所税)。 ·扣抵法对公司盈余不论是否分配,均按同一税率课征公司所得税,仅在个人就营利所得缴纳个人所得税时, 就已缴纳之公司所得税部分取得扣抵权。德国模式则就公司阶段采双轨税率,将公司盈余依分配与否,适用 不同税率,通常未分配者适用较高税率:股东阶段则实行股利所得扣除法。 实行两税合一制国家汇整比较表 完全设算扣抵法部分设算扣抵法股利所得免税法股利所得扣抵法混合 法 新加坡 爱尔兰 希腊 丹 麦 德国2 马来西亚 葡萄牙 卢森堡1 (一九九一年以冰岛3 澳洲 西班牙 香港 前实行) 纽西兰 英国 匈牙利 法国 加拿大 日本 芬兰 意大利 挪威 注:杜卢森堡系采部份免税法,凡以已缴纳公司所得税之盈余所分配之股利,该股利之百分之五十准予免税。 杌德国之混合制于公司阶段系采双轨税率制,于股东阶段则采完全设算扣抵制。 权冰岛之混合制于公司阶段系采已付股利部分减除法,于股东阶段采股利部份免税法。 (赋税署,两税合一制度可行性评估报告,八十五年八月,页一九) 就上表采完全设算扣抵法国家有八国,采部分设算扣抵法国家有五国,合计采设算扣抵法有十三国

2012 上海交大暑期培訓班講義 第五講 两税合一之宪法观点 壹、问题概说 民国七十四年「经革会」1 与七十六年「第二次赋税革新委员会」2 所评估酝酿 之「两税合一」方案─营利事业所得税与综合所得税的合并课征,在历经十二年 岁月的蹉跎,终于在民国八十七年元月一日起施行。此次改革,其过程出奇平顺, 其结果影响却极为深远。该次所得税法修正,根据修正理由书系实行全部设算扣 抵法3,修正后营利事业仍依现行规定计算所得,并适用现行税率课征营利事业 所得税4,保留盈余加征百分之十营利事业所得税后,不再限制保留盈余之数额; 营利事业分配股利或盈余时,得将其所缴纳之营利事业所得税,依规定分配予独 资资本主、合伙事业合伙人或公司股东,扣抵其纳之综合所得税。惟严格而言, 现行两税合一制所采「全面设算扣抵法」仅指股东阶段;在公司阶段则采双轨税 率法,对公司未分配盈余适用较高税率,此种公司及股东阶段,分采不同之合并 方式,实际上系混合法(hybrid system)或「德国模式」。而非全部设算扣抵法 之「新加坡模式」。论者以为财政部所提「设算扣抵法」最具说服力的理由是: 在国际间二十一个实施两税合一的国家中,采用「设算扣抵法」者占十三国5, 1 参见行政院经济革新委员会报告书,「实行两税合一制所得税可行性研究」,七十四年十一月。 2 参见财政部赋税改革委员会,专题报告 29,「营利事业所得税与股利课征综合所得税之研究」,七十八年六 月。 3 设算扣抵法系个人于申报所得税时,为避免对股东分配的股利部分重复课征而设计。全部设算扣抵法,于股 东计算个人所得税时,先将其分得股利时所缴纳的公司所得税(营利事业所得税)税额及净收股利,一并计 入个人所得总额,适用累进税率计算个人所得税额,然后就相当于股利部分已缴纳的公司所得税予以扣抵, 以确定其个人所得税应予退还或另补征。所谓扣抵法,指先扣公司税(营所税)后抵个人所得税(综所税)。 4 扣抵法对公司盈余不论是否分配,均按同一税率课征公司所得税,仅在个人就营利所得缴纳个人所得税时, 就已缴纳之公司所得税部分取得扣抵权。德国模式则就公司阶段采双轨税率,将公司盈余依分配与否,适用 不同税率,通常未分配者适用较高税率;股东阶段则实行股利所得扣除法。 5 实行两税合一制国家汇整比较表 完全设算扣抵法 部分设算扣抵法 股利所得免税法 股利所得扣抵法 混 合 法 新加坡 马来西亚 澳 洲 纽西兰 法 国 芬 兰 意大利 挪 威 爱尔兰 葡萄牙 西班牙 英 国 加拿大 希 腊 卢森堡 1 香 港 丹 麦 (一九九一年以 前实行) 匈牙利 日 本 德 国 2 冰 岛 3 注:杕卢森堡系采部份免税法,凡以已缴纳公司所得税之盈余所分配之股利,该股利之百分之五十准予免税。 杌德国之混合制于公司阶段系采双轨税率制,于股东阶段则采完全设算扣抵制。 杈冰岛之混合制于公司阶段系采已付股利部分减除法,于股东阶段采股利部份免税法。 (赋税署,两税合一制度可行性评估报告,八十五年八月,页一九) 就上表采完全设算扣抵法国家有八国,采部分设算扣抵法国家有五国,合计采设算扣抵法有十三国

2012上海交大暑期培訓班講義第五講 在我国经济日趋国际化之际,采同一方法较有利于国际租税调和。但在二十一国 中,采类似我国加征保留盈余税之「双轨税率法」之「混合法」者仅德国及冰岛 二国。在取舍上似与上述理由相矛盾6。 两税合一改革呼声在历经十二年沉淀后,我国所得税法终于选定「德国模式」之 混合法,究竟是「历史之偶然」?或为「逻辑之必然」?吾人自有必要,从比较 法上探究德国模式立法原意为何,其社经背景有何独特之处?更重要的是现代宪 政国家,对传统形式意义的法治国家,将宪法规范对象,自限于国家行为之程序 与程序,而不及于其目的与内容,宪法仅作为建构国家权力并规制其行使之架构 性规范,日益有所不满:现代宪法学发展,追求宪法成为整体国家社会基本规范, 对所有国家权力须具有指导与管制功能,所有立法,不仅在立法程序上,在实质 内容上亦要求与宪法基本价值观相一致,而须接受大法官之违宪审查。尤其课税 权此种权力怪兽,须驯服在宪法秩序之下。本文基于此观点,在两税合一制取得 形式上法律依据后,探讨在此制度下营利事业所得税实质正当性问题,并为大法 官对营利事业所得税作违宪审查之实质基准,提出个人观点:其次对两税合一制 之宪法问题与宪法界限,针对违宪审查有关问题提出检讨。主要目的,在两税合 一施行开始的历史时刻,对现代社会负担公平之所得税问题,试图营造以宪法为 共识之讨论情境。此种尝试在国内尚属少见,故不得不由税法之一般实质正当性 问题,展开以下之讨论。 贰、营所税之正当性与宪法 一、给付国家与税法正当性 人民有依法律纳税之义务,固为宪法第十九条所明定,但课予人民纳税义务之税 法,本身仍须具有正当性,始符合实质宪政国家要求。按租税之征收作为国家 财政收入之手段,其需有实质正当性正如同国家本身亦须正当性8。税课仅为国 家谋取收入之手段,而非国家之目的,故租税需求之额度系于国家目标及任务9。 按国家目标者,系公共利益或公共福祉中,由国家所自行推动,并为有计划之施 行部分。国家目标,在内涵及范围上,均较公共利益为更具体、更狭隘,但国家 目标较国家任务为抽象,后者系特定之国家活动(行为)范围1,符合公共利益 之活动范围为公共任务。公共任务中,由社会自主达成者为社会任务:由国家以 达成者为国家任务,此为国家社会二元论应有之结论·。由于国家任务与社会任 6工商协进会对「两税合一」税制反映意见,八十六年四月十八日:赋税革新小组委员林世铭教授书面意见, 八十六年四月十八日,林教授另指出,法国反而曾对保留盈余轻税,以促进企业储蓄。 Friauf,Verfassungsrechtliche Anforderungen an die Gesetzgebung uber die Steuern von Einkommen und vom Ertrag, in Friauf(Hrsg.)Steuerrecht und Verfassungsrech,DStJG2,1989,S.4. s Tipke,Die Steuerrechtsordnung I,2Aufl.,2000,S.236ff. Friauf,Unser Steuerstaat als Rechtsstaat,StbJb,1977/78,S.49. 0 Isensee,Gemeinwohl und Staatsaufgaben in Verfassungsstaat,$57C1,in Isensee/Kirchhof(Hrsg.)Handbuch des Staatsrechts,Bd.II,1988. 葛克昌,国家与社会二元论及其宪法意义,收入国家学与国家法,一九九六年,月旦,页八以下

2012 上海交大暑期培訓班講義 第五講 在我国经济日趋国际化之际,采同一方法较有利于国际租税调和。但在二十一国 中,采类似我国加征保留盈余税之「双轨税率法」之「混合法」者仅德国及冰岛 二国。在取舍上似与上述理由相矛盾6。 两税合一改革呼声在历经十二年沉淀后,我国所得税法终于选定「德国模式」之 混合法,究竟是「历史之偶然」?或为「逻辑之必然」?吾人自有必要,从比较 法上探究德国模式立法原意为何,其社经背景有何独特之处?更重要的是现代宪 政国家,对传统形式意义的法治国家,将宪法规范对象,自限于国家行为之程序 与程序,而不及于其目的与内容,宪法仅作为建构国家权力并规制其行使之架构 性规范,日益有所不满;现代宪法学发展,追求宪法成为整体国家社会基本规范, 对所有国家权力须具有指导与管制功能,所有立法,不仅在立法程序上,在实质 内容上亦要求与宪法基本价值观相一致,而须接受大法官之违宪审查。尤其课税 权此种权力怪兽,须驯服在宪法秩序之下。本文基于此观点,在两税合一制取得 形式上法律依据后,探讨在此制度下营利事业所得税实质正当性问题,并为大法 官对营利事业所得税作违宪审查之实质基准,提出个人观点;其次对两税合一制 之宪法问题与宪法界限,针对违宪审查有关问题提出检讨。主要目的,在两税合 一施行开始的历史时刻,对现代社会负担公平之所得税问题,试图营造以宪法为 共识之讨论情境。此种尝试在国内尚属少见,故不得不由税法之一般实质正当性 问题,展开以下之讨论。 贰、营所税之正当性与宪法 一、给付国家与税法正当性 人民有依法律纳税之义务,固为宪法第十九条所明定,但课予人民纳税义务之税 法,本身仍须具有正当性,始符合实质宪政国家要求7。按租税之征收作为国家 财政收入之手段,其需有实质正当性正如同国家本身亦须正当性8。税课仅为国 家谋取收入之手段,而非国家之目的,故租税需求之额度系于国家目标及任务9。 按国家目标者,系公共利益或公共福祉中,由国家所自行推动,并为有计划之施 行部分。国家目标,在内涵及范围上,均较公共利益为更具体、更狭隘,但国家 目标较国家任务为抽象,后者系特定之国家活动(行为)范围10,符合公共利益 之活动范围为公共任务。公共任务中,由社会自主达成者为社会任务;由国家以 达成者为国家任务,此为国家社会二元论应有之结论11。由于国家任务与社会任 6 工商协进会对「两税合一」税制反映意见,八十六年四月十八日;赋税革新小组委员林世铭教授书面意见, 八十六年四月十八日,林教授另指出,法国反而曾对保留盈余轻税,以促进企业储蓄。 7 Friauf, Verfassungsrechtliche Anforderungen an die Gesetzgebung über die Steuern von Einkommen und vom Ertrag, in Friauf (Hrsg.) Steuerrecht und Verfassungsrech, DStJG 12, 1989, S.4. 8 Tipke, Die Steuerrechtsordnung I, 2Aufl., 2000, S.236ff. 9 Friauf, Unser Steuerstaat als Rechtsstaat, StbJb, 1977/78, S.49. 10 Isensee, Gemeinwohl und Staatsaufgaben in Verfassungsstaat, §57C1, in Isensee/ Kirchhof (Hrsg.) Handbuch des Staatsrechts, Bd. II, 1988. 11 葛克昌,国家与社会二元论及其宪法意义,收入国家学与国家法,一九九六年,月旦,页八以下

2012上海交大暑期培訓班講義第五講 务当予区分,非属国家目标及任务,自不得收取租税。 根据我国宪法,我国本质上为租税国家12。由于我国宪法在经济体制上,实行利 伯维尔场经济制度,而以私有财产保障为中心(宪法第十五条)13。生产工具原 则上归私人所有,国家不自行为营利行为4,为了达成国家目标,遂行国家任务, 其中所需之财政需求主要依赖租税予以满足。虽然,二十世纪七十年代以后,主 要西方利伯维尔场经济国家,因民主政治发展,人民向国家要求给付日增,政党 与利益团体从而推波助澜,给付国家普遍面临财政赤字或「租税国危机」现象5。 主要收入来源,己达极限,租税改革,因既得利益难以放弃,实际效果未彰,急 需另辟财源,新自由主义理论趁时兴起,「民营化」、「私有化」、「回归市场」、「解 除管制」等呼声日起。在「受益者付费」、「使用者付费」、「污染者付费」等原则 下,规费征收日益受重视,重点亦由行政规费转至使用规费与管制规费16。是以 有学者主张传统之「租税国家」已转变有「公课国家」17,因除了规费及类似之 受益费外,「特别公课」18应用日广,均属公课范畴。但各种「非税公课」9或 2葛克昌,宪法之国体一租税国,收入国家法与国家学,页一三七以下。Isensee,Steuerstaat als Staatsform,in FS H P.Ispen,1977,S.409ff Kirchhof,Besteuerungsgewalt und Grundgesetz,1973,S.3f:Vogel,Der Finanz-und Steuerstaat,in Isensee/Kirchhof(Hrsg.)Handbuch der Staatsrechts,Bd.I,1987,$27 Rn.51ff. 3宪法第十五条关于人民财产权应予保障之规定,旨在确保个人依财产之存续状态行使其自由使用、收益及处 分之权能,并免于遭受公权力或第三人之侵害,俾能实现个人自由、发展人格及维护尊严。(释字第四OO号 解释前段) “国家原则上不从事营利活动,但非以营利为目的之公用事业,则以公营为原则,宪法第一百四十四条前段定 有明文。国家基于对人民生存照顾之义务,达成给付行政之功能,经营各类公用事业,期以合理之费率,普 遍而稳定提供人民所需之各项服务(释字第四二八号解释参照),但不以营利为目的:故国家财政收入,仰 赖租税收入,而为租税国家。 5蔡茂寅,公债的法律问题一兼论从「租税国家」至「债务国家」的巨变,律师通讯,第二O七期,一九九六 年:葛克昌,租税国危机及其宪法课题,收入国家学与国家法,页九六以下。 6规费与租税主要之不同,在于租税无对待给付之人民公法上债务,规费则以个别之公务服务为对待给付:由 于租税国家本质上不能从事营利活动,其所提供之个别服务,亦不得由此谋收额外利益。惟个别服务与公共 利益无关,故收取规费,但应严守「成本或费用填补原则」,由受益者负担成本费用,此种「使用者付费原 则」与租税之「量能原则」有所不同,使用者付费无法考虑负担能力,与给付国家精神有时不符,而须加以 更精致化之修正。管制规费本质上为「经济诱因」,以规费作为行为引导工具,故不受「成本填补原则」拘 束,惟管制规费既不反映成本,自然须受「法律保留」严格拘束,且依「比例原则」予以违宪审查,再者管 制规费与新自由主义之解除管制思想亦有未洽之处。Vgl.Rogosch,Der verfassungsrechtlichtliche Rang des gebuhrenrechtlichen Kostendeckungsprinzips,KStZ1988,S.Iff;Vogel,Vorteil und Verantwortlichkeit,Der doppel-gliedrige Gebuhrenbegriff des Grundgesetzes,in FS W.Geiger,1989,S.518ff. 7Kirchhof,Vom Steuerstaat zum Abgabenstaat,Die Verwaltung,1988,S.137. 8大法官承认除传统之租税、规费、受益费之公课(人民之公法上之金钱给付义务)外,另有特别公课,而认 为空气污染防制费「性质上属于特别公课,与税捐有别」(释字第四二六号解释)。此种勇于突破传统,承 认给付国家之新兴财政工具,并赋与其宪法意义,自有值得赞同之处。惟将空气污染防制费归类于特别公课, 似对特别公课制度未作深入理解。按将德国Sonderabgaben首先译为「特别公课」,即为笔者,(参见人民有 依法律纳税之义务(下),台大法学论丛,第十九卷,第二期,七十九年六月,页一二九以下)国内学者对 特别公课有特别研究者,为张娴安教授。张教授认为笔者称之为特别公课,而不从多数学者之「指定用途税」, 已属专家用语,难能可贵。但张教授以为「特别公课」应为税、规费、受益费以外之公法上金钱给付之总称, 而将Sonderabgaben称之为「特别捐」为宜(张娴安,特别捐与特种基金制度(下),辅仁法学,第十三期, 八十四年二月,页四四)本文以为税与捐在现行法制上往往子以并用,例如释字第三四六号解释则指出「宪 法第十九条规定人民有依法律纳税之义务,系指有关纳税之义务应以法律定之,并未限制其应规定于何种法 律。法律基于特定目的,而以内容具体、范围明确之方式,就征收税捐所为之授权规定,并非宪法所不许。」 并依此承认「教育捐」之合宪性。为表明特别公课之具有「非税公课」特性,仍以「特别公课」称之为宜

2012 上海交大暑期培訓班講義 第五講 务当予区分,非属国家目标及任务,自不得收取租税。 根据我国宪法,我国本质上为租税国家12。由于我国宪法在经济体制上,实行利 伯维尔场经济制度,而以私有财产保障为中心(宪法第十五条)13。生产工具原 则上归私人所有,国家不自行为营利行为14,为了达成国家目标,遂行国家任务, 其中所需之财政需求主要依赖租税予以满足。虽然,二十世纪七十年代以后,主 要西方利伯维尔场经济国家,因民主政治发展,人民向国家要求给付日增,政党 与利益团体从而推波助澜,给付国家普遍面临财政赤字或「租税国危机」现象15。 主要收入来源,己达极限,租税改革,因既得利益难以放弃,实际效果未彰,急 需另辟财源,新自由主义理论趁时兴起,「民营化」、「私有化」、「回归市场」、「解 除管制」等呼声日起。在「受益者付费」、「使用者付费」、「污染者付费」等原则 下,规费征收日益受重视,重点亦由行政规费转至使用规费与管制规费16。是以 有学者主张传统之「租税国家」已转变有「公课国家」17,因除了规费及类似之 受益费外,「特别公课」18 应用日广,均属公课范畴。但各种「非税公课」19 或 12 葛克昌,宪法之国体─租税国,收入国家法与国家学,页一三七以下。Isensee, Steuerstaat als Staatsform, in FS H. P. Ispen, 1977, S.409ff. Kirchhof, Besteuerungsgewalt und Grundgesetz, 1973, S.3f.; Vogel, Der Finanz- und Steuerstaat, in Isensee/Kirchhof (Hrsg.) Handbuch der Staatsrechts, Bd. I, 1987, §27 Rn.51ff. 13 宪法第十五条关于人民财产权应予保障之规定,旨在确保个人依财产之存续状态行使其自由使用、收益及处 分之权能,并免于遭受公权力或第三人之侵害,俾能实现个人自由、发展人格及维护尊严。(释字第四号 解释前段) 14 国家原则上不从事营利活动,但非以营利为目的之公用事业,则以公营为原则,宪法第一百四十四条前段定 有明文。国家基于对人民生存照顾之义务,达成给付行政之功能,经营各类公用事业,期以合理之费率,普 遍而稳定提供人民所需之各项服务(释字第四二八号解释参照),但不以营利为目的;故国家财政收入,仰 赖租税收入,而为租税国家。 15 蔡茂寅,公债的法律问题─兼论从「租税国家」至「债务国家」的巨变,律师通讯,第二七期,一九九六 年;葛克昌,租税国危机及其宪法课题,收入国家学与国家法,页九六以下。 16 规费与租税主要之不同,在于租税无对待给付之人民公法上债务,规费则以个别之公务服务为对待给付;由 于租税国家本质上不能从事营利活动,其所提供之个别服务,亦不得由此谋收额外利益。惟个别服务与公共 利益无关,故收取规费,但应严守「成本或费用填补原则」,由受益者负担成本费用,此种「使用者付费原 则」与租税之「量能原则」有所不同,使用者付费无法考虑负担能力,与给付国家精神有时不符,而须加以 更精致化之修正。管制规费本质上为「经济诱因」,以规费作为行为引导工具,故不受「成本填补原则」拘 束,惟管制规费既不反映成本,自然须受「法律保留」严格拘束,且依「比例原则」予以违宪审查,再者管 制规费与新自由主义之解除管制思想亦有未洽之处。Vgl. Rogosch, Der verfassungsrechtlichtliche Rang des gebührenrechtlichen Kostendeckungsprinzips, KStZ 1988, S.1ff.; Vogel, Vorteil und Verantwortlichkeit, Der doppel-gliedrige Gebührenbegriff des Grundgesetzes, in FS W. Geiger, 1989, S.518ff. 17 Kirchhof, Vom Steuerstaat zum Abgabenstaat, Die Verwaltung, 1988, S.137. 18 大法官承认除传统之租税、规费、受益费之公课(人民之公法上之金钱给付义务)外,另有特别公课,而认 为空气污染防制费「性质上属于特别公课,与税捐有别」(释字第四二六号解释)。此种勇于突破传统,承 认给付国家之新兴财政工具,并赋与其宪法意义,自有值得赞同之处。惟将空气污染防制费归类于特别公课, 似对特别公课制度未作深入理解。按将德国 Sonderabgaben 首先译为「特别公课」,即为笔者,(参见人民有 依法律纳税之义务(下),台大法学论丛,第十九卷,第二期,七十九年六月,页一二九以下)国内学者对 特别公课有特别研究者,为张娴安教授。张教授认为笔者称之为特别公课,而不从多数学者之「指定用途税」, 已属专家用语,难能可贵。但张教授以为「特别公课」应为税、规费、受益费以外之公法上金钱给付之总称, 而将 Sonderabgaben 称之为「特别捐」为宜(张娴安,特别捐与特种基金制度(下),辅仁法学,第十三期, 八十四年二月,页四四)本文以为税与捐在现行法制上往往予以并用,例如释字第三四六号解释则指出「宪 法第十九条规定人民有依法律纳税之义务,系指有关纳税之义务应以法律定之,并未限制其应规定于何种法 律。法律基于特定目的,而以内容具体、范围明确之方式,就征收税捐所为之授权规定,并非宪法所不许。」 并依此承认「教育捐」之合宪性。为表明特别公课之具有「非税公课」特性,仍以「特别公课」称之为宜

2012上海交大暑期培訓班講義第五溝 仅填补为特定人所支出之行政成本,或仅作为「经济诱因」之用,相较之下, 租税仍为国家之主要收入来源,「租税国家」在宪法上意义,仍值得吾人深入探 究。特别是现代社会法治国家,从支出面之给付国家,与收入面之租税国家有密 切关联性,国家没有充裕租税收入,即无法在维持治安、国防与法律秩序之外, 对人民生存照顾予以给付。越不信赖人民自我救助能力,越忽视国家救助仅具补 充性,对国民之幸福与休闲照顾越无微不至,人民之租税负担越沉重。且给付国 家之主要财源为租税,源于不符公平负担租税所为之社会给付,其规模越大,实 际结果反而距离社会正义越行越远。故现代社会给付国家,所以能够维持法治 国家基本理念,主要即以租税国家型态表现其特征22。 人民有依法律纳税义务,此种法律除了须受法律优位与法律保留原则形式审查 惟法律用语一如一般语言,乃基于约定俗成,虽然因其具有规范性拘束力,而较为严谨明确,但所重要者在 于其内涵而非名称。在释字第四二六号解释理由书中对特别公课有进一步说明:「系国家为一定政策目标之 需要,对于有特定关系之国民所课征之公法上之负担,并限定其课征所得之用途,在学理上称为特别公课, 乃现代工业先进国家常用之工具。」特别公课所以特别,在于其征收非为宪法所预见,在宪法及财政收支划 分法中,国家收入来源分类中无所归属,在财政宪法内收入分配体系中为一异类(ein Fremdkorper),与税、 规费、受益费之法律性质均不同。特别公课系为支应某一特定国家任务(如环境保护、身心障碍者福利), 而向国民中特定群体课征,在预算中保留为专款专用。按租税国家理念,国家既不自行从事营利活动,国家 任务推行所需经费,主要依赖人民依量能原则平等牺牲之租税充之。由于特别公课与租税平等负担原则不同, 且专款专用受国会监督程度较低,故给付国家之财源,仍以租税为主,仅在特殊事由极例外之情形下,始得 课征特别公课。引入特别公课之特别依据,在于预算周延性原则、全民负担平等性(量能原则)以及统筹统 支等基本理念,有所不足而须加以补充。特别公课之存在依据,其衡量标准完全系于其作用一创造财源、对 财产加以负担、以及行为之管制诱导一与一般公课完全不同之依据。换言之,此种作用只有一般租税无法达 成时,特别公课始有成立之必要。具体言之,以取得财源以供特定国家任务之特别公课,须具备以下要件: 诉课征义务人为具同构型之群体:诊此群体具有共同责任:述课征须对此特定群体有利:换言之,不得为他 人利益而课征。反之,以管制诱导为目的之特别公课,虽得为他人利益而课征,但须以先前(为公益)义务 违反为前提。例如身心障碍保护法第三十一条第三项:「…进用身心障碍者人数,未达前二项标准者,应 定期向机关(构)所在地之直辖市或县(市)劳工主管机关设立之身心障碍者就业基金专户缴纳差额补助 费:…」差额补助费缴纳义务人先前负有进用身心障碍者义务,其义务未履行而以补助费缴纳方式,以平 衡尽义务者之市场竞争力。由此观点,随油征收之「空气污染防治费」,如为取得防治空气污染之财源,看 不出对缴纳群体利益之关连性:如认为系管制诱导为目的之特别公课,先前又无义务违反在前。其征收之主 要目的,在于节约用油减少污染,性质上为环境保护目的租税,随油征收之依据只能从间接税之「量能原则」 寻得,依用油多寡间接推估其负担租税能力,而量能原则为租税重要特征。此种专款专用之间接税(指定用 途税),宪法上主要问题,在于其奖励诱导手段(租税)与其目的(防制空气污染)间是否符合比例原则: 以及课征在中央与地方权限划分上问题。按空气污染防制费难以归入现行税目中,勉强可归于地方「特别税 课」财政收支划分法第十六条第一项第六款),则与现行由中央课征不符。(张焖安,前揭注18文,页七O) 一般言之,指定用途税,或有余或不足,彼此无法融通,带来财政僵化,就负担合理分配观点亦有未治。但 地方为调度特定经费之财源,以汽机车所使用之汽油课以某程度负担,用以地方污染防治,容易得到纳税人 谅解。由以上讨论,吾人可见特定税法或公课法,除形式上法律依据,仍须具体衡量其课征实质依据(正当 性问题)。释字第四二六号解释,提出「显已违背公课公平负担之原则」,自有重大意义。 19 Isensee,Nichtsteuerliche Abgaben-ein weiBer Fleck in der Finanzverfassung,in:Hansmeyer (Hrsg ) Staatfinanzierung im Wandel,1983,S.435ff. 0叶俊荣,论环境政策上之经济诱因:理论依据,台大法学论丛,第二十卷,第一期,页八七以下:黄锦堂, 环境保护法中经济诱因手段之研究,收入台湾地区环境法之研究,页一六九以下:陈慈阳,论环境政策与环 境法中污染者付费原则,中兴法学,第三十八期,八十三年十月。MeBerschmidt,Umweltabgaben als Rechtsproblem,1986 1葛克昌,社会福利给付与租税正义,收入国家法与国家学,一九九七年,月旦,页四三以下。 22 Forsthoff,Begriff und Wessen des sozialen Rechtsstaates,VVDStRL 12(1954)S.31ff;Vogel,Der Sozialstaat als Steuerstaat in:Randelzhofer/SuB (Hrsg.)Konsens und Konflikt,1986,S.133f

2012 上海交大暑期培訓班講義 第五講 仅填补为特定人所支出之行政成本,或仅作为「经济诱因」之用20,相较之下, 租税仍为国家之主要收入来源,「租税国家」在宪法上意义,仍值得吾人深入探 究。特别是现代社会法治国家,从支出面之给付国家,与收入面之租税国家有密 切关联性,国家没有充裕租税收入,即无法在维持治安、国防与法律秩序之外, 对人民生存照顾予以给付。越不信赖人民自我救助能力,越忽视国家救助仅具补 充性,对国民之幸福与休闲照顾越无微不至,人民之租税负担越沉重。且给付国 家之主要财源为租税,源于不符公平负担租税所为之社会给付,其规模越大,实 际结果反而距离社会正义越行越远21。故现代社会给付国家,所以能够维持法治 国家基本理念,主要即以租税国家型态表现其特征22。 人民有依法律纳税义务,此种法律除了须受法律优位与法律保留原则形式审查 惟法律用语一如一般语言,乃基于约定俗成,虽然因其具有规范性拘束力,而较为严谨明确,但所重要者在 于其内涵而非名称。在释字第四二六号解释理由书中对特别公课有进一步说明:「系国家为一定政策目标之 需要,对于有特定关系之国民所课征之公法上之负担,并限定其课征所得之用途,在学理上称为特别公课, 乃现代工业先进国家常用之工具。」特别公课所以特别,在于其征收非为宪法所预见,在宪法及财政收支划 分法中,国家收入来源分类中无所归属,在财政宪法内收入分配体系中为一异类(ein Fremdkörper),与税、 规费、受益费之法律性质均不同。特别公课系为支应某一特定国家任务(如环境保护、身心障碍者福利), 而向国民中特定群体课征,在预算中保留为专款专用。按租税国家理念,国家既不自行从事营利活动,国家 任务推行所需经费,主要依赖人民依量能原则平等牺牲之租税充之。由于特别公课与租税平等负担原则不同, 且专款专用受国会监督程度较低,故给付国家之财源,仍以租税为主,仅在特殊事由极例外之情形下,始得 课征特别公课。引入特别公课之特别依据,在于预算周延性原则、全民负担平等性(量能原则)以及统筹统 支等基本理念,有所不足而须加以补充。特别公课之存在依据,其衡量标准完全系于其作用─创造财源、对 财产加以负担、以及行为之管制诱导─与一般公课完全不同之依据。换言之,此种作用只有一般租税无法达 成时,特别公课始有成立之必要。具体言之,以取得财源以供特定国家任务之特别公课,须具备以下要件: 泝课征义务人为具同构型之群体;沴此群体具有共同责任;沊课征须对此特定群体有利;换言之,不得为他 人利益而课征。反之,以管制诱导为目的之特别公课,虽得为他人利益而课征,但须以先前(为公益)义务 违反为前提。例如身心障碍保护法第三十一条第三项:「……进用身心障碍者人数,未达前二项标准者,应 定期向机关(构)所在地之直辖市或县(市)劳工主管机关设立之身心障碍者就业基金专户缴纳差额补助 费;……」差额补助费缴纳义务人先前负有进用身心障碍者义务,其义务未履行而以补助费缴纳方式,以平 衡尽义务者之市场竞争力。由此观点,随油征收之「空气污染防治费」,如为取得防治空气污染之财源,看 不出对缴纳群体利益之关连性;如认为系管制诱导为目的之特别公课,先前又无义务违反在前。其征收之主 要目的,在于节约用油减少污染,性质上为环境保护目的租税,随油征收之依据只能从间接税之「量能原则」 寻得,依用油多寡间接推估其负担租税能力,而量能原则为租税重要特征。此种专款专用之间接税(指定用 途税),宪法上主要问题,在于其奖励诱导手段(租税)与其目的(防制空气污染)间是否符合比例原则; 以及课征在中央与地方权限划分上问题。按空气污染防制费难以归入现行税目中,勉强可归于地方「特别税 课」财政收支划分法第十六条第一项第六款),则与现行由中央课征不符。(张娴安,前揭注 18 文,页七) 一般言之,指定用途税,或有余或不足,彼此无法融通,带来财政僵化,就负担合理分配观点亦有未洽。但 地方为调度特定经费之财源,以汽机车所使用之汽油课以某程度负担,用以地方污染防治,容易得到纳税人 谅解。由以上讨论,吾人可见特定税法或公课法,除形式上法律依据,仍须具体衡量其课征实质依据(正当 性问题)。释字第四二六号解释,提出「显已违背公课公平负担之原则」,自有重大意义。 19 Isensee, Nichtsteuerliche Abgaben - ein weiβer Fleck in der Finanzverfassung, in: Hansmeyer (Hrsg.), Staatfinanzierung im Wandel, 1983, S.435ff. 20 叶俊荣,论环境政策上之经济诱因:理论依据,台大法学论丛,第二十卷,第一期,页八七以下;黄锦堂, 环境保护法中经济诱因手段之研究,收入台湾地区环境法之研究,页一六九以下;陈慈阳,论环境政策与环 境法中污染者付费原则,中兴法学,第三十八期,八十三年十月。Meβerschmidt, Umweltabgaben als Rechtsproblem, 1986. 21 葛克昌,社会福利给付与租税正义,收入国家法与国家学,一九九七年,月旦,页四三以下。 22 Forsthoff, Begriff und Wessen des sozialen Rechtsstaates, VVDStRL 12 (1954) S.31ff.; Vogel, Der Sozialstaat als Steuerstaat in: Randelzhofer/Süβ (Hrsg.) Konsens und Konflikt, 1986, S.133f

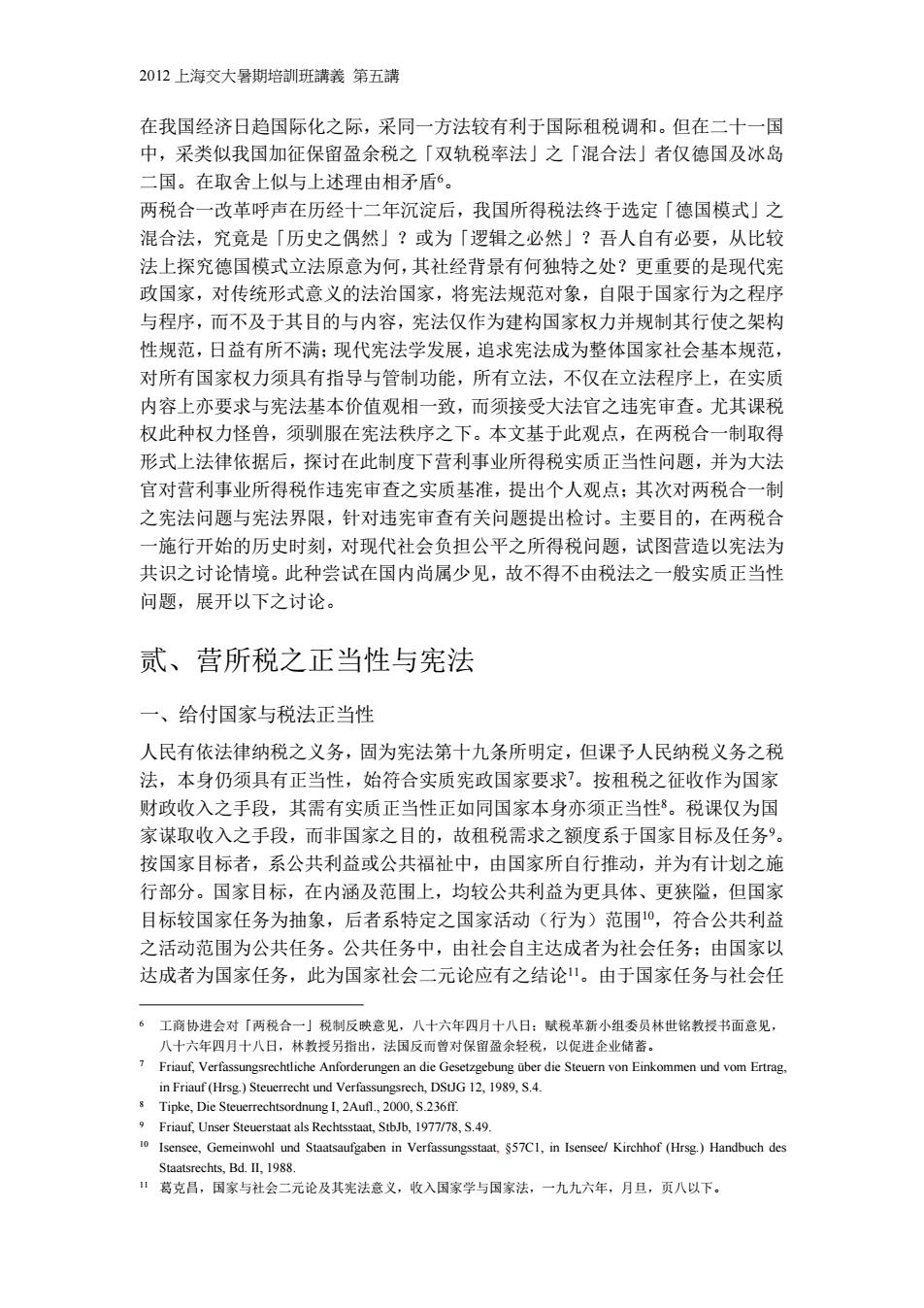

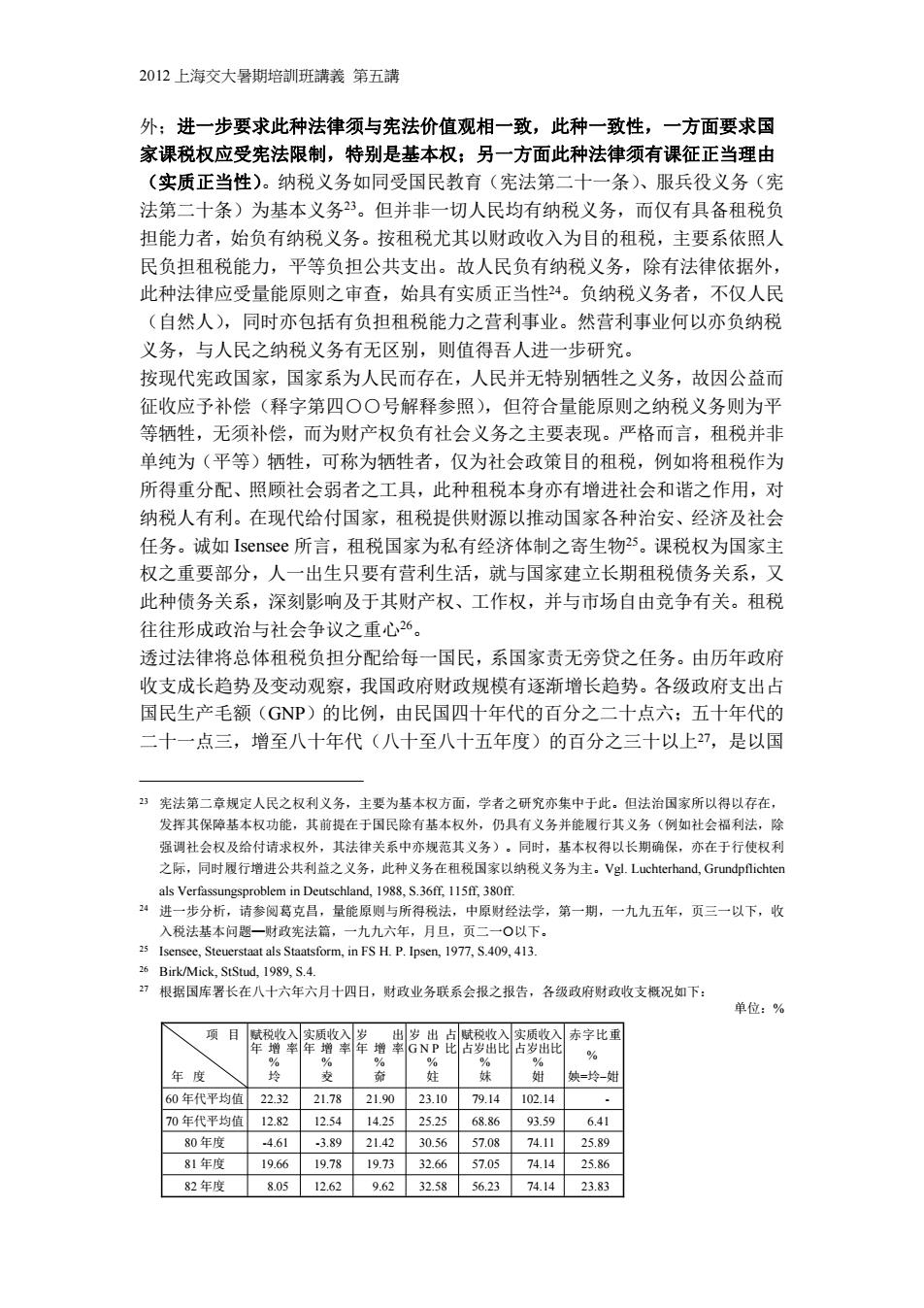

2012上海交大暑期培訓班講義第五講 外:进一步要求此种法律须与宪法价值观相一致,此种一致性,一方面要求国 家课税权应受宪法限制,特别是基本权;另一方面此种法律须有课征正当理由 (实质正当性)。纳税义务如同受国民教育(宪法第二十一条)、服兵役义务(宪 法第二十条)为基本义务23。但并非一切人民均有纳税义务,而仅有具备租税负 担能力者,始负有纳税义务。按租税尤其以财政收入为目的租税,主要系依照人 民负担租税能力,平等负担公共支出。故人民负有纳税义务,除有法律依据外, 此种法律应受量能原则之审查,始具有实质正当性24。负纳税义务者,不仅人民 (自然人),同时亦包括有负担租税能力之营利事业。然营利事业何以亦负纳税 义务,与人民之纳税义务有无区别,则值得吾人进一步研究。 按现代宪政国家,国家系为人民而存在,人民并无特别牺牲之义务,故因公益而 征收应予补偿(释字第四○○号解释参照),但符合量能原则之纳税义务则为平 等牺牲,无须补偿,而为财产权负有社会义务之主要表现。严格而言,租税并非 单纯为(平等)牺牲,可称为牺牲者,仅为社会政策目的租税,例如将租税作为 所得重分配、照顾社会弱者之工具,此种租税本身亦有增进社会和谐之作用,对 纳税人有利。在现代给付国家,租税提供财源以推动国家各种治安、经济及社会 任务。诚如Isensee所言,租税国家为私有经济体制之寄生物25。课税权为国家主 权之重要部分,人一出生只要有营利生活,就与国家建立长期租税债务关系,又 此种债务关系,深刻影响及于其财产权、工作权,并与市场自由竞争有关。租税 往往形成政治与社会争议之重心26。 透过法律将总体租税负担分配给每一国民,系国家责无旁贷之任务。由历年政府 收支成长趋势及变动观察,我国政府财政规模有逐渐增长趋势。各级政府支出占 国民生产毛额(GNP)的比例,由民国四十年代的百分之二十点六:五十年代的 二十一点三,增至八十年代(八十至八十五年度)的百分之三十以上2”,是以国 3宪法第二章规定人民之权利义务,主要为基本权方面,学者之研究亦集中于此。但法治国家所以得以存在, 发挥其保障基本权功能,其前提在于国民除有基本权外,仍具有义务并能履行其义务(例如社会福利法,除 强调社会权及给付请求权外,其法律关系中亦规范其义务)。同时,基本权得以长期确保,亦在于行使权利 之际,同时履行增进公共利益之义务,此种义务在租税国家以纳税义务为主。Vgl.Luchterhand,Grundpflichten als Verfassungsproblem in Deutschland,988,S.36ff,115f,380ff. 4进一步分析,请参阅葛克昌,量能原则与所得税法,中原财经法学,第一期,一九九五年,页三一以下,收 入税法基本问题一财政宪法篇,一九九六年,月旦,页二一O以下。 25 Isensee,Steuerstaat als Staatsform,in FS H.P.Ipsen,1977,S.409,413. 26 Birk/Mick,StStud,1989,S.4. ”根据国库署长在八十六年六月十四日,财政业务联系会报之报告,各级政府财政收支概况如下: 单位:% 项目 赋税收入实质收入岁 出岁出占赋税收入实质收入赤字比重 年增率年增率年增率GNP比占岁出比占岁出比 号 % % % % % 年度 麦 爺 娃 妹 姐 姎=坽-蚶 60年代平均值 22.32 21.78 21.90 23.10 79.14 102.14 70年代平均值 12.82 12.54 14.25 25.25 68.86 93.59 6.41 80年度 -4.61 -3.89 21.42 30.56 57.08 74.11 25.89 81年度 19.66 19.78 19.73 32.66 57.05 74.14 25.86 82年度 8.05 12.62 9.62 32.58 56.23 74.14 23.83

2012 上海交大暑期培訓班講義 第五講 外;进一步要求此种法律须与宪法价值观相一致,此种一致性,一方面要求国 家课税权应受宪法限制,特别是基本权;另一方面此种法律须有课征正当理由 (实质正当性)。纳税义务如同受国民教育(宪法第二十一条)、服兵役义务(宪 法第二十条)为基本义务23。但并非一切人民均有纳税义务,而仅有具备租税负 担能力者,始负有纳税义务。按租税尤其以财政收入为目的租税,主要系依照人 民负担租税能力,平等负担公共支出。故人民负有纳税义务,除有法律依据外, 此种法律应受量能原则之审查,始具有实质正当性24。负纳税义务者,不仅人民 (自然人),同时亦包括有负担租税能力之营利事业。然营利事业何以亦负纳税 义务,与人民之纳税义务有无区别,则值得吾人进一步研究。 按现代宪政国家,国家系为人民而存在,人民并无特别牺牲之义务,故因公益而 征收应予补偿(释字第四○○号解释参照),但符合量能原则之纳税义务则为平 等牺牲,无须补偿,而为财产权负有社会义务之主要表现。严格而言,租税并非 单纯为(平等)牺牲,可称为牺牲者,仅为社会政策目的租税,例如将租税作为 所得重分配、照顾社会弱者之工具,此种租税本身亦有增进社会和谐之作用,对 纳税人有利。在现代给付国家,租税提供财源以推动国家各种治安、经济及社会 任务。诚如 Isensee 所言,租税国家为私有经济体制之寄生物25。课税权为国家主 权之重要部分,人一出生只要有营利生活,就与国家建立长期租税债务关系,又 此种债务关系,深刻影响及于其财产权、工作权,并与市场自由竞争有关。租税 往往形成政治与社会争议之重心26。 透过法律将总体租税负担分配给每一国民,系国家责无旁贷之任务。由历年政府 收支成长趋势及变动观察,我国政府财政规模有逐渐增长趋势。各级政府支出占 国民生产毛额(GNP)的比例,由民国四十年代的百分之二十点六;五十年代的 二十一点三,增至八十年代(八十至八十五年度)的百分之三十以上27,是以国 23 宪法第二章规定人民之权利义务,主要为基本权方面,学者之研究亦集中于此。但法治国家所以得以存在, 发挥其保障基本权功能,其前提在于国民除有基本权外,仍具有义务并能履行其义务(例如社会福利法,除 强调社会权及给付请求权外,其法律关系中亦规范其义务)。同时,基本权得以长期确保,亦在于行使权利 之际,同时履行增进公共利益之义务,此种义务在租税国家以纳税义务为主。Vgl. Luchterhand, Grundpflichten als Verfassungsproblem in Deutschland, 1988, S.36ff, 115ff, 380ff. 24 进一步分析,请参阅葛克昌,量能原则与所得税法,中原财经法学,第一期,一九九五年,页三一以下,收 入税法基本问题─财政宪法篇,一九九六年,月旦,页二一以下。 25 Isensee, Steuerstaat als Staatsform, in FS H. P. Ipsen, 1977, S.409, 413. 26 Birk/Mick, StStud, 1989, S.4. 27 根据国库署长在八十六年六月十四日,财政业务联系会报之报告,各级政府财政收支概况如下: 单位:% 项 目 年 度 赋税收入 年 增 率 % 坽 实质收入 年 增 率 % 夌 岁 出 年 增 率 % 奅 岁 出 占 G N P 比 % 妵 赋税收入 占岁出比 % 妺 实质收入 占岁出比 % 姏 赤字比重 % 姎=坽姏 60 年代平均值 22.32 21.78 21.90 23.10 79.14 102.14 - 70 年代平均值 12.82 12.54 14.25 25.25 68.86 93.59 6.41 80 年度 -4.61 -3.89 21.42 30.56 57.08 74.11 25.89 81 年度 19.66 19.78 19.73 32.66 57.05 74.14 25.86 82 年度 8.05 12.62 9.62 32.58 56.23 74.14 23.83