第20卷第2期 同济大学学报(社会科学版) Vol.20 No.2 2009年4月 Tongji University Journal Social Science Section Apr.2009 话语分析与国际谈判研究 以基辛格秘密访华谈判为例 郑华 (上海交通大学国际与公共事务学院,上海200092) 摘要:本文基于美国解密的尼克松总统档案,运用国际关系研究中话语分析的研究方法,通过解读周 恩来与基辛格的谈判话语,探求基辛格北京秘密之行成功的原因。笔者将1971年7月周恩来与基辛格峰会成 功的原因归结为以下三个方面。首先,第135和136次中美大使级会谈和巴基斯坦“从首脑,经首脑,到首脑” 秘密渠道的信息传递扮演了“挑夫”的角色,“预备级会谈”为周基峰会铺平了道路。其次,双方的外事工作作 风令彼此感到舒服,周恩来强调天时地利、人和,而基辛格则信奉秘密外交。再次,彼此均认可对方独特的谈 判风格,并且不断地努力适应。 关键词:话语分析;国际谈判;基辛格;秘密访华 中图分类号:D830 文献标识码:A 文章编号:1009-3060(2009)02,0101-07 国际谈判是谈判双方或诸方之间话语的交 研究将以福柯、德里达有关话语的论述为指导, 锋。在谈判过程中,谈判者均试图运用有效的话 通过中美关系解冻过程中基辛格秘密访华时与 语构建自身的强势地位,削弱对方的权力,从而 周恩来的谈判,透视话语在曾经长期敌对国家解 能够主导会谈议程。同时,谈判的外围因素一 冻外交关系谈判中的重要作用。 天时地利、人和亦发挥了重要作用。此时,谈判 在1971年7月基辛格与周恩来会晤之前, 话语的内涵被扩大了,不再仅仅局限在传统语言 中美双方均有改善双边关系的良好意愿,但由 学所描述的“口头语言与书面语言”,而是与社会 于中美对峙长达22年之久,意识形态相左,中 实践紧密联系的一系列行为,包括肢体语言、行 美高层领导人无近距离接触,双方在一系列国 为语言,以及话语产生的背景等等。文本解读、 际问题上仍存有严重分歧,如何在会谈中弱化 话语分析是西方后现代国际关系理论倡导的主 分歧,强调共识,则是双方面临的共同挑战。笔 要研究方法之一。①其哲学基础是法国后现代主 者将基辛格访华成功的主要原因归结为以下三 义哲学家米歇尔福柯(Michel Foucault)有关“话 个方面:(1)第135和136次中美大使级会谈② 语与权力”、“话语与社会实践”的相关论述。但 和巴基斯坦“从首脑,经首脑,到首脑”秘密渠道 哲学家抽象的哲学思考并不适合作为具体的文 的信息传递®有效地扮演了“挑夫”的角色,“预 本解读方法使用,德里达O.Derrida)虽提出了 备级会谈”为周恩来与基辛格的峰会铺平了道 “双重阅读”和“解构”的方法,但只回答了“要解 路:(2)周恩来和基辛格均认可对方独特的谈判 构什么”,而没有解答“怎样解构”的问题。此项 风格,并且不断地努力适应,(3)双方的外事工 收稿日期:2008.05.19 基金项目:本文系教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目《冷战时期美国重大外交政策研究》(项目批准号: 06D0013)、上海交通大学文科科研青年创新项目(项目批准号:07QN003)阶段性成果。 作者简介:郑华(1973·),女,河北辛集人,上海交通大学国际与公共事务学院副教授,博士。 ①郑华:《话语分析与国际关系研究:福柯的“话语观"对后现代国际关系理论的影响》,《现代国际关系》,2005年第 4期,第56.62页。 ②郑华:《华沙渠道与中美关系解冻:华盛顿决策内幕》,《当代中国史研究》,2007年第2期,第94·101页。 ③郑华:《巴基斯坦渠道与中美关系解冻》,《史学集刊》,2008年第3期。 1994-2010 China Academie Journal Electronic Publishing House.All rights reserved.http://www.enki.net

第 20 卷第 2 期 2009 年 4 月 同 济 大 学 学 报 (社会科学版) Tongji University Journal Social Science Section Vol. 20 No. 2 Ap r. 2009 收稿日期 :2008 - 05 - 19 基金项目 :本文系教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目《冷战时期美国重大外交政策研究》(项目批准号 : 06J ZD0013) 、上海交通大学文科科研青年创新项目(项目批准号 :07QN003)阶段性成果。 作者简介 :郑华(1973 - ) ,女 ,河北辛集人 ,上海交通大学国际与公共事务学院副教授 ,博士。 ① 郑华《: 话语分析与国际关系研究 :福柯的“话语观”对后现代国际关系理论的影响》《, 现代国际关系》,2005 年第 4 期 ,第 56 - 62 页。 ② 郑华《: 华沙渠道与中美关系解冻 :华盛顿决策内幕》《, 当代中国史研究》,2007 年第 2 期 ,第 94 - 101 页。 ③ 郑华《: 巴基斯坦渠道与中美关系解冻》《, 史学集刊》,2008 年第 3 期。 话语分析与国际谈判研究 ———以基辛格秘密访华谈判为例 郑 华 (上海交通大学 国际与公共事务学院 , 上海 200092) 摘 要 : 本文基于美国解密的尼克松总统档案 ,运用国际关系研究中话语分析的研究方法 ,通过解读周 恩来与基辛格的谈判话语 ,探求基辛格北京秘密之行成功的原因。笔者将 1971 年 7 月周恩来与基辛格峰会成 功的原因归结为以下三个方面。首先 ,第 135 和 136 次中美大使级会谈和巴基斯坦“从首脑 ,经首脑 ,到首脑” 秘密渠道的信息传递扮演了“挑夫”的角色“, 预备级会谈”为周基峰会铺平了道路。其次 ,双方的外事工作作 风令彼此感到舒服 ,周恩来强调天时、地利、人和 ,而基辛格则信奉秘密外交。再次 ,彼此均认可对方独特的谈 判风格 ,并且不断地努力适应。 关键词 : 话语分析 ; 国际谈判 ; 基辛格 ; 秘密访华 中图分类号 :D830 文献标识码 :A 文章编号 :1009 - 3060 (2009) 02 - 0101 - 07 国际谈判是谈判双方或诸方之间话语的交 锋。在谈判过程中 ,谈判者均试图运用有效的话 语构建自身的强势地位 ,削弱对方的权力 ,从而 能够主导会谈议程。同时 ,谈判的外围因素 ——— 天时、地利、人和亦发挥了重要作用。此时 ,谈判 话语的内涵被扩大了 ,不再仅仅局限在传统语言 学所描述的“口头语言与书面语言”,而是与社会 实践紧密联系的一系列行为 ,包括肢体语言、行 为语言 ,以及话语产生的背景等等。文本解读、 话语分析是西方后现代国际关系理论倡导的主 要研究方法之一。①其哲学基础是法国后现代主 义哲学家米歇尔·福柯(Michel Foucault) 有关“话 语与权力”、“话语与社会实践”的相关论述。但 哲学家抽象的哲学思考并不适合作为具体的文 本解读方法使用 ,德里达 (J. Derrida) 虽提出了 “双重阅读”和“解构”的方法 ,但只回答了“要解 构什么”,而没有解答“怎样解构”的问题。此项 研究将以福柯、德里达有关话语的论述为指导 , 通过中美关系解冻过程中基辛格秘密访华时与 周恩来的谈判 ,透视话语在曾经长期敌对国家解 冻外交关系谈判中的重要作用。 在 1971 年 7 月基辛格与周恩来会晤之前 , 中美双方均有改善双边关系的良好意愿 ,但由 于中美对峙长达 22 年之久 ,意识形态相左 ,中 美高层领导人无近距离接触 ,双方在一系列国 际问题上仍存有严重分歧 ,如何在会谈中弱化 分歧 ,强调共识 ,则是双方面临的共同挑战。笔 者将基辛格访华成功的主要原因归结为以下三 个方面 : (1) 第 135 和 136 次中美大使级会谈② 和巴基斯坦“从首脑 ,经首脑 ,到首脑”秘密渠道 的信息传递③有效地扮演了“挑夫”的角色 “, 预 备级会谈”为周恩来与基辛格的峰会铺平了道 路 ; (2) 周恩来和基辛格均认可对方独特的谈判 风格 ,并且不断地努力适应 ; ( 3) 双方的外事工

102 同济大学学报(社会科学版) 第20卷 作作风令彼此感到舒服,中方强调天时、地利、 用国际关系研究中的一种微观研究方法话 人和,而美方则信奉秘密外交。本文将基于美 语分析,解读周恩来与基辛格在1971年7月的 国第二国家档案馆和国家安全档案馆解密的尼 谈判,从谈判话语的层面透视基辛格秘密访华 克松总统档案和有关历史当事人的回忆录,运 成功的原因。 一、话语内涵与接收效果的变化 在周恩来与基辛格首次近距离接触过程中, 严格保密"”的要求,基辛格乘坐的专车总是窗帘低 基辛格共在京停留四十八小时。其中周恩来和 垂;在基辛格参观紫禁城时,整个旅游景点停止向 基辛格共进行了四次、总长度达十七小时的谈 游客开放半天。这看似普通、平常的细节给基辛 判。谈判就是话语的交锋。敌视达22年之久的 格等人留下了中国人守信用、值得信赖的印象。 对手要改善双边关系,需通过话语拉近距离、减 周恩来会在基辛格的下属生病时,不顾级别差异, 少猜忌、增加互信。为了营造良好的会谈氛围, 亲自前去探望。双方的首次会谈在周恩来亲临基 美方善于运用直接、有声的话语手段来完成这一 辛格下榻处举行,这令基辛格感到亲切和从容:第 目标:在谈判中反复强调双方拥有“共同的基础” 二次会谈在人民大会堂举行,这又使基辛格感到 (common ground),会“共同努力”(work togeth- 了作为贵宾的荣耀:更重要的是,这中间体现的平 er);强调美方的态度是“绝对地”(absolutely)、 等观念令基辛格感到很舒服。同时,周恩来亲自 “完全地"(totally,fully)、“特别地”(extremely)、 为基辛格访华时起居和饮食做了细致的准备。在 “真诚”(sincere)、“坦率”(candid)、“坦白” 对基辛格下榻的房间进行重新粉刷和布置时,周 (frank)。然而,诚恳的措词不足以赢得中方的理 恩来让服务员把文革色彩很浓的工艺品换成了文 解和信任,所以,美方还运用了有力度的“话语事 物、国画等,他的细心和周到让他们美国人体味到 件”向周恩来提供驻台美军的详细数字:终 了中国源远流长的文化底蕴。在饮食方面,周恩 止了美第七舰队在台湾海峡的巡逻,从台湾撤出 了一个中队的空中加油机:将军事顾问团的规模 来特地安排准备了美国人爱吃的奶酪和海味,并 减小20%;准备在印度支那战事结束后,撤走与 事先亲自核定菜单。基辛格刚下飞机,就得到了 台湾防卫无关的2/3军队。① 叶剑英元帅的盛宴款待。此后,多餐如此。在基 中国人性格含蓄、内敛,很少像美方那样“信 辛格和周恩来两次长时间的会晤中,分别穿插了 誓旦旦”地使用感情色彩浓烈话语,但会更多地运 两次用餐,这看似自然、平常的用餐却起到了调节 用无声话语—肢体语言和行为语言来传递信 气氛、舒缓心情的作用。同时,中国博大精深的饮 息。周恩来②会派四名高级官员—张文晋、王海 食文化给基辛格留下了深刻的印象,以至于他在 容唐闻生、唐龙彬和三名领航员亲自到巴基斯坦 给尼克松的报告中着笔墨写到“中国饮食源于传 迎接基辛格:当基辛格离开中国时,所有参与会见 统文化精心手工烹制、用餐环境清新、盛宴菜式 基辛格的中国官员(周恩来除外)都到机场送行; 繁多、酸甜搭配得当。美餐之后,虽有心满意足之 会向基辛格赠送《毛泽东选集》英文版和连夜赶制 感,却无丝毫厌腻之心。”⑧在吃过精美的北京考鸭 的基辛格访华相册。在基辛格短暂的48个小时 之后,周恩来带领基辛格等人参观北京烤鸭的操 行程中,中方还应美方提出的“基辛格北京之行要 作间,并描述做烤鸭时用的果木。这段小插曲令 Memcon,Kissinger and Zhou,9 July1971,4:35-11:20 PM,,with cover memo by Lord,29 July 1971;Source box 1033,China HAK Memcons July 1971. ②有关周恩来在中美关系解冻过程中的重要作用,详见郑华:《周恩来谈判艺术解读:以中美关系解冻的系列谈判为 例1969.1972》.《当代中国史研究》,2008年第2期。 3 Kissinger to Nixon,"My Talks with Chou Errlai,"14 July 1971,Source:Box 1033,Miscellaneous Memoranda Rela- ting to HAK Trip to PRC,July 1971. 1994-2010 China Academic Journal Electronic Publishing House.All rights reserved.http://www.enki.net

同济大学学报(社会科学版) 第 20 卷 作作风令彼此感到舒服 ,中方强调天时、地利、 人和 ,而美方则信奉秘密外交。本文将基于美 国第二国家档案馆和国家安全档案馆解密的尼 克松总统档案和有关历史当事人的回忆录 ,运 用国际关系研究中的一种微观研究方法 ———话 语分析 ,解读周恩来与基辛格在 1971 年 7 月的 谈判 ,从谈判话语的层面透视基辛格秘密访华 成功的原因。 一、话语内涵与接收效果的变化 在周恩来与基辛格首次近距离接触过程中 , 基辛格共在京停留四十八小时。其中周恩来和 基辛格共进行了四次、总长度达十七小时的谈 判。谈判就是话语的交锋。敌视达 22 年之久的 对手要改善双边关系 ,需通过话语拉近距离、减 少猜忌、增加互信。为了营造良好的会谈氛围 , 美方善于运用直接、有声的话语手段来完成这一 目标 :在谈判中反复强调双方拥有“共同的基础” (common ground) ,会“共同努力”(work toget h2 er) ;强调美方的态度是“绝对地”( absolutely) 、 “完全地”(totally , f ully) “、特别地”(extremely) 、 “真 诚”( sincere ) 、“坦 率”( candid ) 、“坦 白” (frank) 。然而 ,诚恳的措词不足以赢得中方的理 解和信任 ,所以 ,美方还运用了有力度的“话语事 件”———向周恩来提供驻台美军的详细数字 ;终 止了美第七舰队在台湾海峡的巡逻 ;从台湾撤出 了一个中队的空中加油机 ;将军事顾问团的规模 减小 20 % ;准备在印度支那战事结束后 ,撤走与 台湾防卫无关的 2/ 3 军队。① 中国人性格含蓄、内敛 ,很少像美方那样“信 誓旦旦”地使用感情色彩浓烈话语 ,但会更多地运 用无声话语 ———肢体语言和行为语言来传递信 息。周恩来②会派四名高级官员 ———张文晋、王海 容、唐闻生、唐龙彬和三名领航员亲自到巴基斯坦 迎接基辛格 ;当基辛格离开中国时 ,所有参与会见 基辛格的中国官员(周恩来除外) 都到机场送行 ; 会向基辛格赠送《毛泽东选集》英文版和连夜赶制 的基辛格访华相册。在基辛格短暂的 48 个小时 行程中 ,中方还应美方提出的“基辛格北京之行要 严格保密”的要求 ,基辛格乘坐的专车总是窗帘低 垂 ;在基辛格参观紫禁城时 ,整个旅游景点停止向 游客开放半天。这看似普通、平常的细节给基辛 格等人留下了中国人守信用、值得信赖的印象。 周恩来会在基辛格的下属生病时 ,不顾级别差异 , 亲自前去探望。双方的首次会谈在周恩来亲临基 辛格下榻处举行 ,这令基辛格感到亲切和从容 ;第 二次会谈在人民大会堂举行 ,这又使基辛格感到 了作为贵宾的荣耀 ;更重要的是 ,这中间体现的平 等观念令基辛格感到很舒服。同时 ,周恩来亲自 为基辛格访华时起居和饮食做了细致的准备。在 对基辛格下榻的房间进行重新粉刷和布置时 ,周 恩来让服务员把文革色彩很浓的工艺品换成了文 物、国画等 ,他的细心和周到让他们美国人体味到 了中国源远流长的文化底蕴。在饮食方面 ,周恩 来特地安排准备了美国人爱吃的奶酪和海味 ,并 事先亲自核定菜单。基辛格刚下飞机 ,就得到了 叶剑英元帅的盛宴款待。此后 ,多餐如此。在基 辛格和周恩来两次长时间的会晤中 ,分别穿插了 两次用餐 ,这看似自然、平常的用餐却起到了调节 气氛、舒缓心情的作用。同时 ,中国博大精深的饮 食文化给基辛格留下了深刻的印象 ,以至于他在 给尼克松的报告中着笔墨写到“中国饮食源于传 统文化、精心手工烹制、用餐环境清新、盛宴菜式 繁多、酸甜搭配得当。美餐之后 ,虽有心满意足之 感 ,却无丝毫厌腻之心。”③在吃过精美的北京考鸭 之后 ,周恩来带领基辛格等人参观北京烤鸭的操 作间 ,并描述做烤鸭时用的果木。这段小插曲令 102 ① ② ③ Memcon , Kissinger and Zhou , 9 J uly1971 , 4 :35 - 11 :20 PM , , with cover memo by Lord , 29 J uly 1971 ;Source : box 1033 , China HA K Memcons J uly 1971. 有关周恩来在中美关系解冻过程中的重要作用 ,详见郑华《: 周恩来谈判艺术解读:以中美关系解冻的系列谈判为 例 1969 - 1972》《, 当代中国史研究》,2008 年第 2 期。 Kissinger to Nixon ,“My Talks with Chou En2lai ,”14 J uly 1971 , Source : Box 1033 , Miscellaneous Memoranda Rela2 ting to HA K Trip to PRC , J uly 1971

第2期 郑华:话语分析与国际谈判研究 103 美方感到周恩来的亲切、友善和为使客人感到舒 大跃进和文化大革命,更真实地了解了中国共产 适、自然而做的努力。①基辛格对以周恩来为核心 党人信仰的真实执着和坚韧。 的中国领导人和高级官员的认知还体现在对中方 中方这种悄无声息、有意识的“无声话语”对 高级官员无意识话语的捕捉上。在叶剑英送基辛 美国官员的震撼力,是美方“热情”、“火辣”有声 格到机场的路上,叶帅回忆自己的革命道路时不 话语望尘莫及的。因为,在中方“无声话语”中 经意地说“40多年前,他还是国民党军队里的一个 中方是主动的实施者,美方是主动的接受者。当 军官,他听说毛泽东带着两万人在山上,就加入了 美方官员带着好奇与困惑主动探求中方的行为 他们。他们在长征的道路上没曾想到会在有生之 时,得出的结论是主观积极认知的结果,观察者 年看到胜利。他想他们的奋斗是为了下一代。”② 会更相信自己的“眼晴”。而在美方“有声话语” 基辛格在向尼克松提交北京秘密之行的报告中, 中,美方是主动的实施者,中方是被动的接收者, 如实汇报了叶剑英的这段话语,因为基辛格感到 中方会对美方话语的“信度”和“效度"”提出质疑, 叶剑英朴素、自然的话语让他更深入地了解中国 不会百分百全部接受,更不会全部认可。换句话 共产党50年的奋斗历程,从长征、抗日、内战,到 说,中方是不会轻易相信美方“嘴巴”的。 二、话语事件与谈判议题的关系 话语是观念的反映。话语中反复被提及的 事情就构成了“话语事件”。在中美双方有声话 表1任务书一览表国(1971年7月) 语的交锋中,双方各自所持的若干“话语事件”体 议题 页数百分比 美方的立场 现了其在各自观念中的不同排序,并由此可以透 表达对中国的尊重和改善双边关系的 开场白 11 20% 视出双方对权力、利益、威胁、意识形态的不同认 良好愿望 知。换句话说,出现频率越高的“话语事件”体现 议程 8 14.5% 会谈中涉及的议题 美方或中方对这个问题的重视程度越高。出现 出访日期、会晤地点、停留时间、会谈 首脑会晤 5.5% 频率可以分为绝对频率和相对频率:绝对频率是 形式和议题等 台湾 5 9% 指某个议题在整个会谈中所占的比例:相对频率 美台关系、台湾的地位联合国代表权 是指某个议题在某次会谈中频繁出现的次数,虽 希望中国能对北越施加影响,帮助结 印度支那 6 10.1% 束战争 然占的比重并不一定大,但其频繁出现的次数表 大田关系 7 12.6% 美、苏、中、日之间的关系 明了这个议题在中方或美方议程中的重要性。 联络 3 5.5% 建议设立热线电话和秘密联络渠道 谈话者在提及这些议题时,有时是有意的、有时 贸易旅游 4 7.3% 建议发展贸易增加交流 是无意的行为,但它体现了谈话者内心深处对这 采取措施缓解南亚紧张局势,确保南 个议题的关注与焦虑。 印巴冲突 3 5.5% 亚大陆的稳定 早在1971年初春,美国国家安全委员会为 中美需要分别劝说北南双方采取克制 朝鲜半岛 3.6% 基辛格北京秘密之行准备任务书(Briefing 2 态度 Books)时,美方设置的谈判议题和比例分布详见 祝酒词 3 5.5% 表1所示。 (共55页) John H.Holdridge,Crossing the Divide:An Insider's Account of the Normalization of U.S.-China Relations,Bos ton:Rowman Littlefield Publishers,Inc.,1997:60. 2Kissinger to Nixon,"My Talks with Chou Errlai,"14 July 1971,Source:Box 1033,Miscellaneous Memoranda Rela- ting to HAK Trip to PRC,July 1971. ③议题的先后顺序是依据任务书的顺序排列,每个议题的页数不包括附加参考文件,其中台湾问题上附有5页美 在台的军事部属。Briefing Book for HAK Secret Visit to China,Source:NSC Files,Box850,Folder4. 1994-2010 China Academic Journal Electronic Publishing House.All rights reserved.http://www.cnki.net

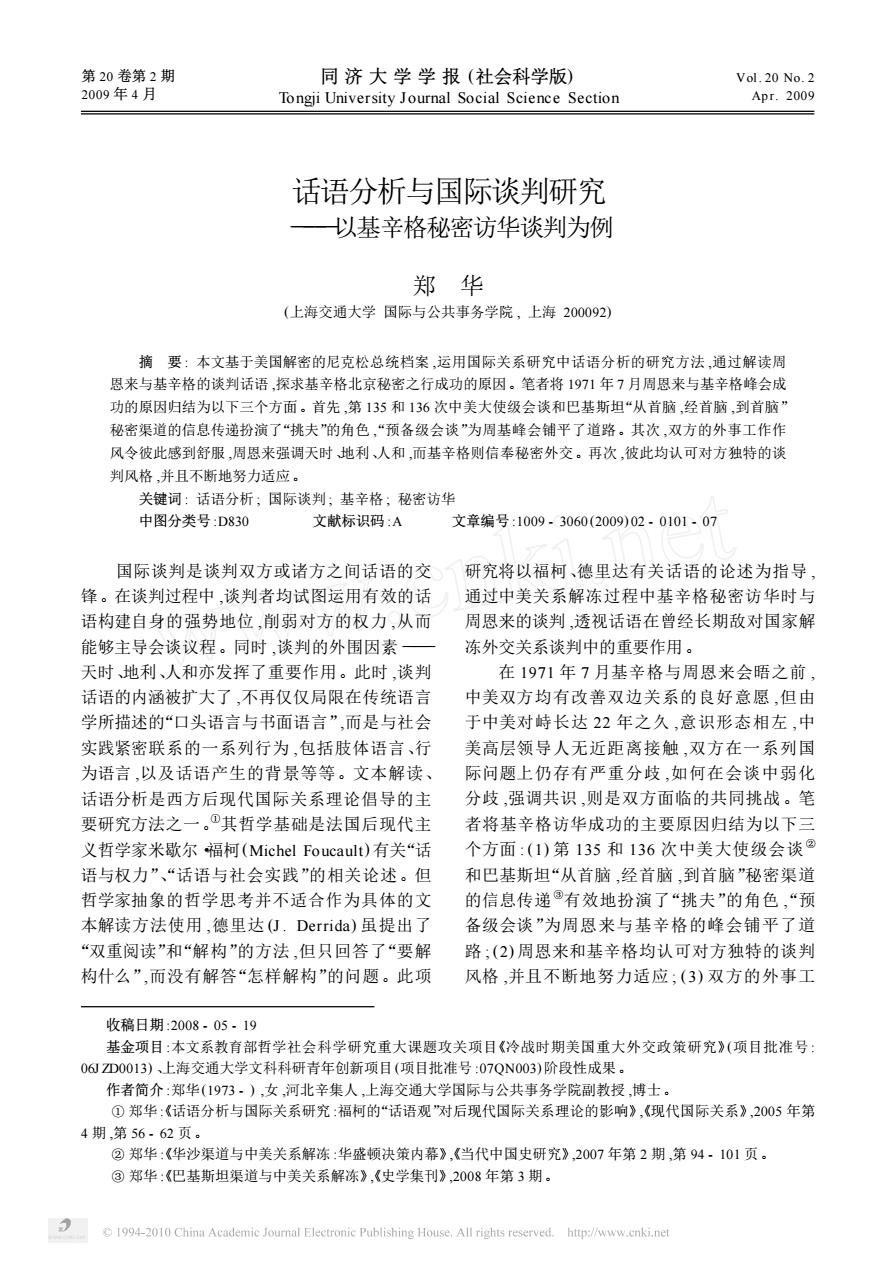

第 2 期 郑华 :话语分析与国际谈判研究 美方感到周恩来的亲切、友善和为使客人感到舒 适、自然而做的努力。① 基辛格对以周恩来为核心 的中国领导人和高级官员的认知还体现在对中方 高级官员无意识话语的捕捉上。在叶剑英送基辛 格到机场的路上 ,叶帅回忆自己的革命道路时不 经意地说“40 多年前 ,他还是国民党军队里的一个 军官 ,他听说毛泽东带着两万人在山上 ,就加入了 他们。他们在长征的道路上没曾想到会在有生之 年看到胜利。他想他们的奋斗是为了下一代。”② 基辛格在向尼克松提交北京秘密之行的报告中 , 如实汇报了叶剑英的这段话语 ,因为基辛格感到 叶剑英朴素、自然的话语让他更深入地了解中国 共产党 50 年的奋斗历程 ,从长征、抗日、内战 ,到 大跃进和文化大革命 ,更真实地了解了中国共产 党人信仰的真实、执着和坚韧。 中方这种悄无声息、有意识的“无声话语”对 美国官员的震撼力 ,是美方“热情”、“火辣”有声 话语望尘莫及的。因为 ,在中方“无声话语”中 , 中方是主动的实施者 ,美方是主动的接受者。当 美方官员带着好奇与困惑主动探求中方的行为 时 ,得出的结论是主观积极认知的结果 ,观察者 会更相信自己的“眼睛”。而在美方“有声话语” 中 ,美方是主动的实施者 ,中方是被动的接收者 , 中方会对美方话语的“信度”和“效度”提出质疑 , 不会百分百全部接受 ,更不会全部认可。换句话 说 ,中方是不会轻易相信美方“嘴巴”的。 二、话语事件与谈判议题的关系 话语是观念的反映。话语中反复被提及的 事情就构成了“话语事件”。在中美双方有声话 语的交锋中 ,双方各自所持的若干“话语事件”体 现了其在各自观念中的不同排序 ,并由此可以透 视出双方对权力、利益、威胁、意识形态的不同认 知。换句话说 ,出现频率越高的“话语事件”体现 美方或中方对这个问题的重视程度越高。出现 频率可以分为绝对频率和相对频率 :绝对频率是 指某个议题在整个会谈中所占的比例 ;相对频率 是指某个议题在某次会谈中频繁出现的次数 ,虽 然占的比重并不一定大 ,但其频繁出现的次数表 明了这个议题在中方或美方议程中的重要性。 谈话者在提及这些议题时 ,有时是有意的、有时 是无意的行为 ,但它体现了谈话者内心深处对这 个议题的关注与焦虑。 早在 1971 年初春 ,美国国家安全委员会为 基辛 格 北 京 秘 密 之 行 准 备 任 务 书 (Briefing Books) 时 ,美方设置的谈判议题和比例分布详见 表 1 所示。 表 1 任务书一览表 ③ (1971 年 7 月) 议题 页数 百分比 美方的立场 开场白 11 20 % 表达对中国的尊重和改善双边关系的 良好愿望 议程 8 14. 5 % 会谈中涉及的议题 首脑会晤 3 5. 5 % 出访日期、会晤地点、停留时间、会谈 形式和议题等 台湾 5 9 % 美台关系、台湾的地位、联合国代表权 印度支那 6 10. 1 % 希望中国能对北越施加影响 ,帮助结 束战争 大国关系 7 12. 6 % 美、苏、中、日之间的关系 联络 3 5. 5 % 建议设立热线电话和秘密联络渠道 贸易、旅游 4 7. 3 % 建议发展贸易、增加交流 印巴冲突 3 5. 5 % 采取措施缓解南亚紧张局势 ,确保南 亚大陆的稳定 朝鲜半岛 2 3. 6 % 中美需要分别劝说北南双方采取克制 态度 祝酒词 3 5. 5 % (共 55 页) 103 ① ② ③ John H. Holdridge , Crossing the Divi de : A n Insi derπs Account of the Normaliz ation of U. S. 2China Relations , Bos2 ton : Rowman & Littlefield Publishers , Inc. , 1997 :60. Kissinger to Nixon ,“My Talks with Chou En2lai ,”14 J uly 1971 , Source : Box 1033 , Miscellaneous Memoranda Rela2 ting to HA K Trip to PRC , J uly 1971. 议题的先后顺序是依据任务书的顺序排列 ,每个议题的页数不包括附加参考文件 ,其中台湾问题上附有 5 页美 在台的军事部属。Briefing Book for HA K Secret Visit to China , Source : NSC Files , Box 850 , Folder 4

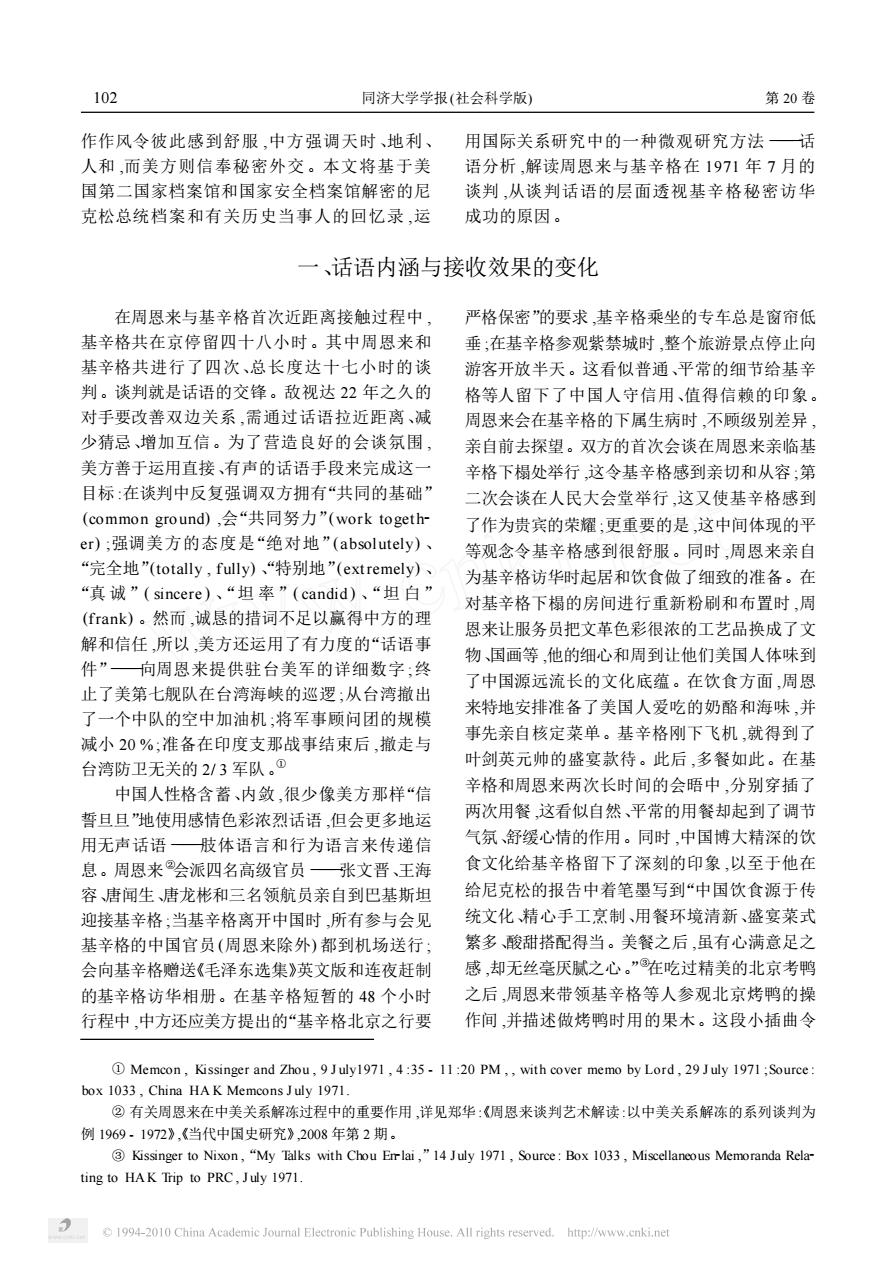

104 同济大学学报(社会科学版) 第20卷 由于这将是双方高层领导人的第一次近距 切心情,以及周恩来温文尔雅的待客之道有紧密 离接触,华盛顿并不非常了解北京的立场和观 的联系。同时,美为消除中方的误解,再三解释 点,任务书只能起到一种估计和预测的作用。 尼克松政府的对外政策与前任美国总统的对外 与基辛格第二次访华、黑格访华、尼克松访华的 政策不同,占6.5%,高于中方对外交政策的解释 任务书相比较而言,这份资料是最薄的。这在 (4.4%)。在中方最关心的台湾问题上,虽双方 一定程度上表明:当时美国对华的认知的有限 花费时间与精力较多,占15.2%,但远不如印度 性。同时,双方的初次会晤将会侧重于广泛地 支那问题(41.3%),并且,基辛格要将中美建交 交流意见,用于谈判开场寒暄和议程设置的比 和美在台湾问题上的立场分开谈,并将从台湾撤 例明显较高。在美方关注的印度支那问题和大 军和解决印度支那问题挂起勾来。中方静观其 国关系问题上,比例较高。而在中方最为关注 动,采取了克制的态度,未在这个问题上和美方 的台湾问题上,美方也意识到了这是一个不得 纠缠,从而确保了双方首次会谈的顺利进行。 不首先面对的问题,因而将其放在了正式谈判 周恩来在会谈结束后立即向毛泽东汇报。 议题的第一位。 毛指示说:“要给基辛格吹天下大乱,形势不好, 待到基辛格访华时,周恩来于7月9日下午 不要老谈具体问题。我们准备美国、苏联、日本 4点30分亲自来到基辛格的下榻处,同他进行了 近7个多小时的会谈。双方会谈议题和比例的 一起来瓜分中国。我们就是在这个基础上邀请 分布详见表2所示。 他们来的。”®毛泽东的此番话语奠定了第二天会 谈的基调。在周恩来与基辛格历时近6小时(包 表2中美会谈议题的比例分布示意图① 括午餐时间)的第二次会晤中,双方会谈议题的 (1971年7月9日) 比例分配如表3所示。 美对 中对 议题 开场白 台湾 印支 朝鲜 日本 外 外 其它 表3中美会谈议题的比例分布示意图 政策 政策 (1971年7月10日) 页数 19 2 中方 台湾 印度大国 南亚 军备 双方 总统 百分比17.4 议题开场白 15.2 41.3 6.5 6.5 6.5 4.4 2.2 陈述问题 支那关系大陆控制联络 访华 (共46页) 页数 1.5 11 5.5 2.50.5 0.5 3.5 4 由此表可以看出,由于这是中美高层领导人 比例 4.2 30.619.415.36.9 1.4 1.4 9.7 11.1 的首次会晤,双方花在“寒暄”、“热身”方面的时 (共36页) 间较多,占17.4%。在国际谈判中,若将大量的 谈判时间用于旁敲侧击,顾左右而言它的迂回表 由于这是双方领导人的第二次会晤,双方用 述,将被认为是一种“浪费”。®但由于这是长期 于客套、寒暄的时间明显减少,仅占4.2%。周恩 敌对国家高层领导人首次近距离、长时间会晤, 来谨遵毛泽东“要吹天下大乱”的指示,将世界局 所以,“预热”时间比较长。此外,尽管谈判是在 势、台湾、印度支那、南亚、日本、中美联络、军备 中国的“主场”进行,但双方在美国最为关心的印 控制等七大问题穿插在一起,充分地陈述中方的 度支那问题上花费的时间和精力最多,占 立场和观点,周恩来是滔滔不绝的演讲者,而基 41.3%,这和基辛格希望解决印度支那问题的急 辛格只充当了规规矩矩的听众的角色,周的陈述 1 Memcon,Kissinger and Zhou,9 July1971,4:35-11:20 PM,with cover memo by Lord,29 July 1971;Source box 1033,China HAK Memcons July 1971. 2Alvin L.Goldman Jacques Rojot,Negotiation:Theory and Practice,Hague:Kluwer Law Internation al,2003:325 ③魏史言:《基辛格秘密访华内幕》,《新中国外交风云》(第二辑),外交部外交史编辑室主编,北京:世界知识出版 社,1991年版,第42页。 C1994-2010 China Academic Journal Electronic Publishing House,All rights reserved.http://www.enki.net

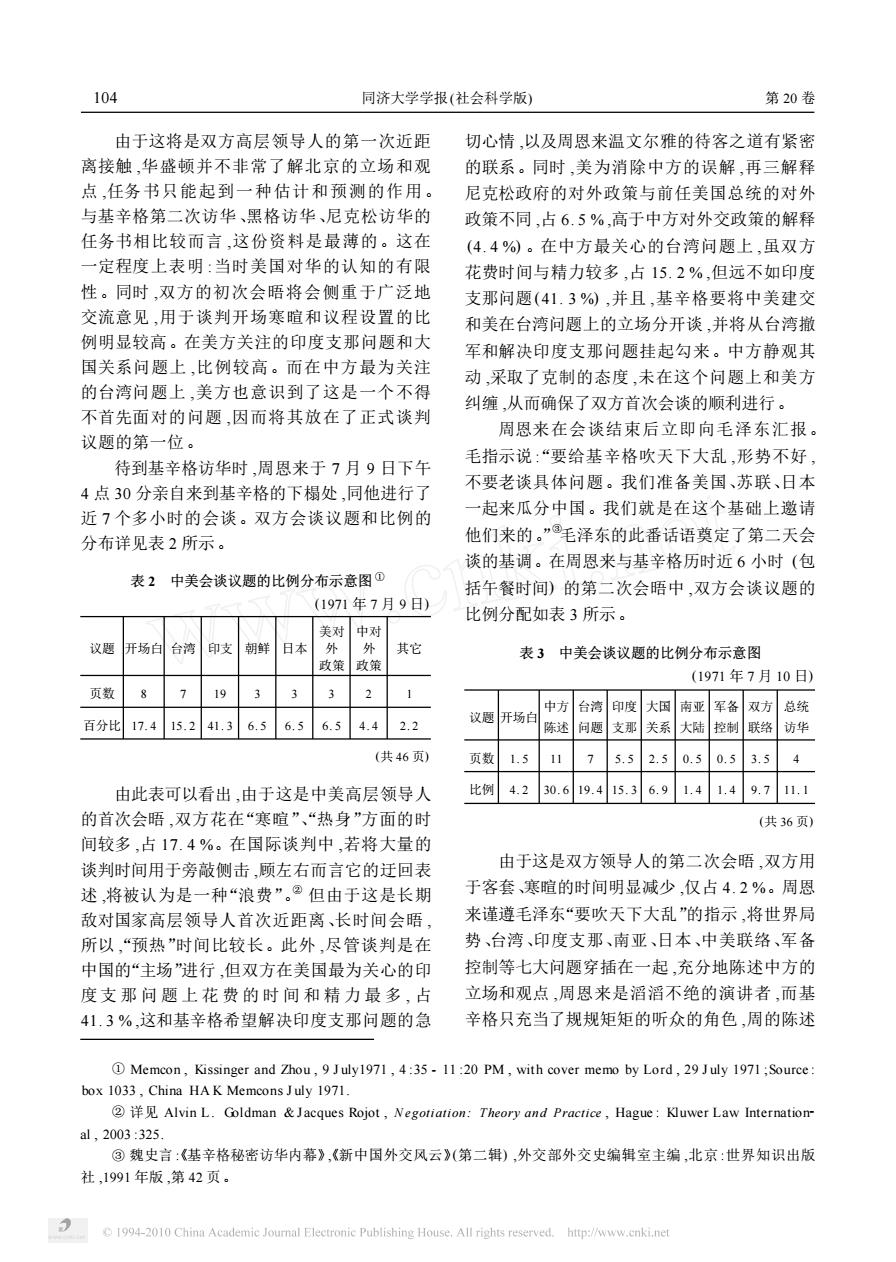

同济大学学报(社会科学版) 第 20 卷 由于这将是双方高层领导人的第一次近距 离接触 ,华盛顿并不非常了解北京的立场和观 点 ,任务书只能起到一种估计和预测的作用。 与基辛格第二次访华、黑格访华、尼克松访华的 任务书相比较而言 ,这份资料是最薄的。这在 一定程度上表明 :当时美国对华的认知的有限 性。同时 ,双方的初次会晤将会侧重于广泛地 交流意见 ,用于谈判开场寒暄和议程设置的比 例明显较高。在美方关注的印度支那问题和大 国关系问题上 ,比例较高。而在中方最为关注 的台湾问题上 ,美方也意识到了这是一个不得 不首先面对的问题 ,因而将其放在了正式谈判 议题的第一位。 待到基辛格访华时 ,周恩来于 7 月 9 日下午 4 点 30 分亲自来到基辛格的下榻处 ,同他进行了 近 7 个多小时的会谈。双方会谈议题和比例的 分布详见表 2 所示。 表 2 中美会谈议题的比例分布示意图 ① (1971 年 7 月 9 日) 议题 开场白 台湾 印支 朝鲜 日本 美对 外 政策 中对 外 政策 其它 页数 8 7 19 3 3 3 2 1 百分比 17. 4 15. 2 41. 3 6. 5 6. 5 6. 5 4. 4 2. 2 (共 46 页) 由此表可以看出 ,由于这是中美高层领导人 的首次会晤 ,双方花在“寒暄”、“热身”方面的时 间较多 ,占 17. 4 %。在国际谈判中 ,若将大量的 谈判时间用于旁敲侧击 ,顾左右而言它的迂回表 述 ,将被认为是一种“浪费”。② 但由于这是长期 敌对国家高层领导人首次近距离、长时间会晤 , 所以“, 预热”时间比较长。此外 ,尽管谈判是在 中国的“主场”进行 ,但双方在美国最为关心的印 度支 那 问 题 上 花 费 的 时 间 和 精 力 最 多 , 占 41. 3 % ,这和基辛格希望解决印度支那问题的急 切心情 ,以及周恩来温文尔雅的待客之道有紧密 的联系。同时 ,美为消除中方的误解 ,再三解释 尼克松政府的对外政策与前任美国总统的对外 政策不同 ,占 6. 5 % ,高于中方对外交政策的解释 (4. 4 %) 。在中方最关心的台湾问题上 ,虽双方 花费时间与精力较多 ,占 15. 2 % ,但远不如印度 支那问题(41. 3 %) ,并且 ,基辛格要将中美建交 和美在台湾问题上的立场分开谈 ,并将从台湾撤 军和解决印度支那问题挂起勾来。中方静观其 动 ,采取了克制的态度 ,未在这个问题上和美方 纠缠 ,从而确保了双方首次会谈的顺利进行。 周恩来在会谈结束后立即向毛泽东汇报。 毛指示说 “: 要给基辛格吹天下大乱 ,形势不好 , 不要老谈具体问题。我们准备美国、苏联、日本 一起来瓜分中国。我们就是在这个基础上邀请 他们来的。”③毛泽东的此番话语奠定了第二天会 谈的基调。在周恩来与基辛格历时近 6 小时 (包 括午餐时间) 的第二次会晤中 ,双方会谈议题的 比例分配如表 3 所示。 表 3 中美会谈议题的比例分布示意图 (1971 年 7 月 10 日) 议题 开场白 中方 陈述 台湾 问题 印度 支那 大国 关系 南亚 大陆 军备 控制 双方 联络 总统 访华 页数 1. 5 11 7 5. 5 2. 5 0. 5 0. 5 3. 5 4 比例 4. 2 30. 6 19. 4 15. 3 6. 9 1. 4 1. 4 9. 7 11. 1 (共 36 页) 由于这是双方领导人的第二次会晤 ,双方用 于客套、寒暄的时间明显减少 ,仅占 4. 2 %。周恩 来谨遵毛泽东“要吹天下大乱”的指示 ,将世界局 势、台湾、印度支那、南亚、日本、中美联络、军备 控制等七大问题穿插在一起 ,充分地陈述中方的 立场和观点 ,周恩来是滔滔不绝的演讲者 ,而基 辛格只充当了规规矩矩的听众的角色 ,周的陈述 104 ① ② ③ Memcon , Kissinger and Zhou , 9 J uly1971 , 4 :35 - 11 :20 PM , with cover memo by Lord , 29 J uly 1971 ;Source : box 1033 , China HA K Memcons J uly 1971. 详见 Alvin L. Goldman & J acques Rojot , Negotiation : Theory and Practice , Hague : Kluwer Law Internation2 al , 2003 :325. 魏史言《: 基辛格秘密访华内幕》《, 新中国外交风云》(第二辑) ,外交部外交史编辑室主编 ,北京 :世界知识出版 社 ,1991 年版 ,第 42 页

第2期 郑华:话语分析与国际谈判研究 105 占整个会谈的30.6%。同时,周描述的“天下大 问题、总统访华、双方联络,投入了较多的时间和 乱”隐隐地体现出中国领导人对中国国家安全状 精力,分别占15.3%,11.1%,和9.7%。非常值 况的担忧。虽然双方在台湾问题上占用的时间 得注意的一点是,对于“苏联的威胁”,这个中方 和精力高居所有会谈议题之首,占19.4%,但这 最关注的问题之一,中方并没有主动提出,也没 是周恩来用“挤牙膏”的办法“挤”出来用步 有深入地和基辛格谈,但是在整个会谈中,“苏 步紧逼、环环相扣的方法让基辛格表明美国政府 联”这个字眼会不时地闪烁出现。换句话说,“苏 在台湾问题上的明确立场,迫使基辛格谈他很想 联”出现的绝对频率并不高,但相对频率却很高。 回避的问题。周恩来充分地利用了“主场”的优 中方会提到“美、苏、日有可能勾结瓜分中国”; 势,用紧张、急切的节奏主导着整个谈判,以至于 “苏联侵略捷克斯洛伐克”;“苏联目前在蒙古人 基辛格先后四次说“我还没有说完我想说的”, 民共和国驻军”等等。①基辛格似乎对中国的担 “请让我来陈述一下我的观点”,“我就要谈这一 忧心领神会,清清楚楚地向中方表明美、苏、日不 点,总理总是比我领先一步”,“首先,请让我说” 会勾结瓜分中国,美会及时向中国通报军控谈判 等等。美方对于自己关注的话题,如:印度支那 信息。 三、话语的建构功能 在基辛格与周恩来的初次会晤中,基辛格运 统的“亲密助手”(close associate),多次提到自己 用了大量热诚的话语营造良好谈判氛围,并有意 是“代表尼克松总统”(on behalf of President 弱化双方在意识形态方面的分歧。基辛格先是 Nixon),是被“尼克松总统授权”(was authorized 运用大量的褒义词表达对中国古老文化的崇拜 by President Nixon)的。其言外之意就是:美方 和敬仰:他称赞中国“优越的文化”(cultural supe- 的观点是总统许可的,非基辛格的个人观点,是 riority),“美丽、神奇的土地”(beautiful and mys- 美国政府官方的态度。同时,基辛格多次频繁使 terious land),强调中国的“成就”(achievement)、 用形容词和程度副词表达“美方的态度是诚恳 “传统”(tradition)和“实力”(strength)。同时对 的”这个概念。基辛格会使用“绝对的坦率”(ab 中国历史上遭受外敌入侵寄予深切同情,称中国 solutely candid),“带着所有的诚意”(with full 是“外国压迫的受害者”(victims of foreign op candor),“绝对的尊重”(will be honored abso~ pression)。并谦虚地说:与中国相比,美国只是 lutely)等词汇表达美方严肃、认真、坦诚的会谈 一个“新兴的、发展中”(new and developing)国 态度。另一方面,基辛格在会谈中有意识地弱 家。此外,基辛格还时刻注意用话语提升中国的 化,甚至搁置意识形态因素,反复解释尼克松时 国际地位,强化“中国是一个强大的、发展中的国 期的对外政策与以往的政府不同,不以意识形态 家"(strong and developing)的概念。美国“热切 划线,强调在“相互尊重和平等的(mutual respect 盼望”(keen anticipation),并且“衷心希望”(keen and equality)基础上,在共同关心的事务上进行 awareness)中国“发挥应有的作用”(play appro- 合作(cooperate)。"基辛格承认双方在“意识形态 priate role),“分担国际责任”(share internation- 上存在着很大的差异”(deep ideological differ al responsibility)。并称“中美两国之间有如此悠 ences),但希望“由历史评判对错"(let history judge 久的友谊并非偶然”(It is no accident that our who is correct)。杜勒斯时期的对外政策是“在全 two countries have had such a long history of 世界与共产主义战斗,为了使美国成为主导力量, friendship)。为显示同周恩来谈话的可信性和权 美国要在任何时间,在世界的每一个地方,参加每 威性,基辛格不忘主动“垫高板凳”,称自己是总 一场战斗。而尼克松总统的对外政策则不同一 Memcon,Kissinger and Zhou,10 July 1971,Afternoon (12:10 p.m.-6:00 p.m.)with cover memo by Lord, 6 August 1971,Source:box 1033,China HAK Memcons July 1971 1994-2010 China Academic Journal Electronic Publishing House.All rights reserved.http://www.enki.net

第 2 期 郑华 :话语分析与国际谈判研究 占整个会谈的 30. 6 %。同时 ,周描述的“天下大 乱”隐隐地体现出中国领导人对中国国家安全状 况的担忧。虽然双方在台湾问题上占用的时间 和精力高居所有会谈议题之首 ,占 19. 4 % ,但这 是周恩来用“挤牙膏”的办法“挤”出来 ———用步 步紧逼、环环相扣的方法让基辛格表明美国政府 在台湾问题上的明确立场 ,迫使基辛格谈他很想 回避的问题。周恩来充分地利用了“主场”的优 势 ,用紧张、急切的节奏主导着整个谈判 ,以至于 基辛格先后四次说“我还没有说完我想说的”, “请让我来陈述一下我的观点”“, 我就要谈这一 点 ,总理总是比我领先一步”“, 首先 ,请让我说” 等等。美方对于自己关注的话题 ,如 :印度支那 问题、总统访华、双方联络 ,投入了较多的时间和 精力 ,分别占 15. 3 % ,11. 1 % ,和 9. 7 %。非常值 得注意的一点是 ,对于“苏联的威胁”,这个中方 最关注的问题之一 ,中方并没有主动提出 ,也没 有深入地和基辛格谈 ,但是在整个会谈中 “, 苏 联”这个字眼会不时地闪烁出现。换句话说 “, 苏 联”出现的绝对频率并不高 ,但相对频率却很高。 中方会提到“美、苏、日有可能勾结瓜分中国”; “苏联侵略捷克斯洛伐克”;“苏联目前在蒙古人 民共和国驻军”等等。① 基辛格似乎对中国的担 忧心领神会 ,清清楚楚地向中方表明美、苏、日不 会勾结瓜分中国 ,美会及时向中国通报军控谈判 信息。 三、话语的建构功能 在基辛格与周恩来的初次会晤中 ,基辛格运 用了大量热诚的话语营造良好谈判氛围 ,并有意 弱化双方在意识形态方面的分歧。基辛格先是 运用大量的褒义词表达对中国古老文化的崇拜 和敬仰 :他称赞中国“优越的文化”(cultural supe2 riority) “, 美丽、神奇的土地”(beautif ul and mys2 terious land) ,强调中国的“成就”(achievement) 、 “传统”(tradition) 和“实力”(strength) 。同时对 中国历史上遭受外敌入侵寄予深切同情 ,称中国 是“外国压迫的受害者”( victims of foreign op2 pression) 。并谦虚地说 :与中国相比 ,美国只是 一个“新兴的、发展中”( new and developing) 国 家。此外 ,基辛格还时刻注意用话语提升中国的 国际地位 ,强化“中国是一个强大的、发展中的国 家”(strong and developing) 的概念。美国“热切 盼望”(keen anticipation) ,并且“衷心希望”( keen awareness) 中国“发挥应有的作用”(play appro2 priate role) ,“分担国际责任”(share internation2 al responsibility) 。并称“中美两国之间有如此悠 久的友谊并非偶然”( It is no accident t hat our two countries have had such a long history of friendship) 。为显示同周恩来谈话的可信性和权 威性 ,基辛格不忘主动“垫高板凳”,称自己是总 统的“亲密助手”(close associate) ,多次提到自己 是“代表尼克松总统”(on behalf of President Nixon) ,是被“尼克松总统授权”(was aut horized by President Nixon) 的。其言外之意就是 :美方 的观点是总统许可的 ,非基辛格的个人观点 ,是 美国政府官方的态度。同时 ,基辛格多次频繁使 用形容词和程度副词表达“美方的态度是诚恳 的”这个概念。基辛格会使用“绝对的坦率”(ab2 solutely candid) “, 带着所有的诚意”( wit h f ull candor) “, 绝对的尊重”( will be honored abso2 lutely) 等词汇表达美方严肃、认真、坦诚的会谈 态度。另一方面 ,基辛格在会谈中有意识地弱 化 ,甚至搁置意识形态因素 ,反复解释尼克松时 期的对外政策与以往的政府不同 ,不以意识形态 划线 ,强调在“相互尊重和平等的(mut ual respect and equality) 基础上 ,在共同关心的事务上进行 合作(cooperate) 。”基辛格承认双方在“意识形态 上存在着很大的差异”( deep ideological differ2 ences) ,但希望“由历史评判对错”(let history judge who is correct) 。杜勒斯时期的对外政策是“在全 世界与共产主义战斗 ,为了使美国成为主导力量 , 美国要在任何时间 ,在世界的每一个地方 ,参加每 一场战斗。而尼克松总统的对外政策则不同 ——— 105 ① Memcon , Kissinger and Zhou , 10 J uly 1971 , Afternoon (12 :10 p. m. 26 :00 p. m. ) , with cover memo by Lord , 6 August 1971 ,Source : box 1033 , China HA K Memcons J uly 1971