第一章民俗旅游概述 第一节民俗的定义、类型、特征及功能 (第1次课2学时) 一、教学目的和要求:通过本讲的教学,了解民俗、民俗学、民俗旅游资源的定义及种 类:熟悉民俗与旅游的关系、民俗学的性质、范围及任务;掌握民俗旅游的含义、特征、 类型。 二、教学重点和难点:民俗旅游的含义、特征及类型;民俗、民俗学、旅游资源的定义及 种类 三、教学方法 讲授、启发、讨论、案例、课堂提问、PPT演示 四、教学过程: 1、教学内容:教学安排:民俗含义与特点;民俗的分类与功能。 2、教学设计 【背景分析】习近平总书记强调:“在5000多年文明发展中孕育的中华优秀传统文化,在党和人 民伟大斗争中孕育的革命文化和社会主义先进文化,积淀着中华民族最深层的精神追求,代表着中华 民族独特的精神标识。”讲解“文旅融合”的国家战略,既是课程背景,也是将来就业可以考虑的方 向。 依据该课程所归属或服务的学科和专业进行思政元素的挖掘。涉及的建筑、遗产等中国优秀传统 民俗文化,挖掘其中所蕴含的文化自信、使命感、责任感、爱国精神、奋斗精神、开拓创新精神等思 想政治教育元素,并使之内化为学生的精神追求、外化为学生的自觉行动。 【课程思政内容】 1.结合民俗类型,选取我国在服饰、居住、饮食、交通、人生礼仪、节日庆典等各方面取得的优 秀物质和非物质传统文化,以及中国特色社会主义在领域中的实践成果进行案例教学,分析阐释蕴含 其中的理论逻辑和实践逻辑,激发学生爱党、爱国、爱社会主义的深厚情怀,增强课堂的育人效果。 2.挖掘课程所蕴含的思想政治教育元素和所承载的思想政治教育功能,挖掘有利于培养和训练学 生科学思维方法和思维能力的内容进行教学,教会学生用正确的立场观点方法认识并分析问题,让学 生更深刻地认识世界、理解中国,增强民族自信心和社会贡任感,例如中美贸易战、新中国成立70 周年、英国“脱欧”、抗击新型冠状病毒肺炎疫情等。 3.挖掘民俗文化中服饰、饮食、民居等制作、建造技艺培养学生良好的职业素养和工匠精神,包 含职业道德、职业技能、职业行为、职业作风和职业意识等方面的内容。 首先:告知学生自己的联系方式,方便与学生沟通与辅导。 手机:13994999759:邮箱:285535189@q9.com 接下来,介绍教学安排及要求:

第一章 民俗旅游概述 第一节 民俗的定义、类型、特征及功能 (第 1 次课 2 学时) 一 、 教学目的和要求:通过本讲的教学,了解民俗、民俗学、民俗旅游资源的定义及种 类;熟悉民俗与旅游的关系、民俗学的性质、范围及任务;掌握民俗旅游的含义、特征、 类型。 二、教学重点和难点:民俗旅游的含义、特征及类型;民俗、民俗学、旅游资源的定义及 种类 三、教学方法 讲授、启发、讨论、案例、课堂提问、PPT 演示 四、教学过程: 1、教学内容:教学安排;民俗含义与特点;民俗的分类与功能。 2、教学设计 【背景分析】习近平总书记强调:“在 5000 多年文明发展中孕育的中华优秀传统文化,在党和人 民伟大斗争中孕育的革命文化和社会主义先进文化,积淀着中华民族最深层的精神追求,代表着中华 民族独特的精神标识。” 讲解“文旅融合”的国家战略,既是课程背景,也是将来就业可以考虑的方 向。 依据该课程所归属或服务的学科和专业进行思政元素的挖掘。涉及的建筑、遗产等中国优秀传统 民俗文化,挖掘其中所蕴含的文化自信、使命感、责任感、爱国精神、奋斗精神、开拓创新精神等思 想政治教育元素,并使之内化为学生的精神追求、外化为学生的自觉行动。 【课程思政内容】 1.结合民俗类型,选取我国在服饰、居住、饮食、交通、人生礼仪、节日庆典等各方面取得的优 秀物质和非物质传统文化,以及中国特色社会主义在领域中的实践成果进行案例教学,分析阐释蕴含 其中的理论逻辑和实践逻辑,激发学生爱党、爱国、爱社会主义的深厚情怀,增强课堂的育人效果。 2.挖掘课程所蕴含的思想政治教育元素和所承载的思想政治教育功能,挖掘有利于培养和训练学 生科学思维方法和思维能力的内容进行教学,教会学生用正确的立场观点方法认识并分析问题,让学 生更深刻地认识世界、理解中国,增强民族自信心和社会责任感,例如中美贸易战、新中国成立 70 周年、英国“脱欧”、抗击新型冠状病毒肺炎疫情等。 3.挖掘民俗文化中服饰、饮食、民居等制作、建造技艺培养学生良好的职业素养和工匠精神,包 含职业道德、职业技能、职业行为、职业作风和职业意识等方面的内容。 首先:告知学生自己的联系方式,方便与学生沟通与辅导。 手机:13994999759; 邮箱:285535189@qq.com 接下来,介绍教学安排及要求:

一、要求 1.每个同学阅读5篇本课程相关的论文,画出思维导图,并发表自己的观点。 2.随时准备动手操作,讲解完成分组作业。 3.积极参加课堂讨论 二、成绩构成 总成绩=课堂考勤+课堂表现+课堂讲解+期末考试 三、基本教学内容 1.民俗旅游资源:民俗旅游概述,饮食民俗旅游(茶艺、酒水)、服饰民俗旅游,居住、交通民 俗旅游,人生礼仪、节日民俗旅游,游艺、信仰民俗旅游。 2.民俗旅游资源开发:民俗旅游资源的开发,民俗旅游资源开发的模式,民俗旅游资源开发的 原则,民俗旅游的影响与可持续发展。 四、主要参考书目: 1.《中国民俗旅游》巴兆祥主编福建人民出版社2011年7月 2.《中国民俗旅游》余永霞主编华中科技大学出版社2011年7月 3.《中国民俗学》乌丙安著辽宁大学出版社2004年8月 第一章绪论 旅游是现代人们生活方式的重要组成部分,只要有条件,有机会,人们就会选择外出旅游去体验 不同的自然景观和人文情怀。民俗景观时刻伴随着我们的旅程,异域的风土民情吸引着旅游者不断探 知旅游的乐趣。世界范围内民俗旅游市场不断扩大,并未旅游业带来了丰厚的经济回报。民俗是旅游 业发展中重要的一环,那么到底什么是民俗?民俗与旅游有什么关系?这就是本章所阐述的问题。 第一节民俗的基本概念 民俗起源于人民满足生存的需要,起源于人类社会群体生活的需要,是人们在与自然环境、社会 环境相互适应的过程中应运而生的。 一、民俗的概念 请同学们注意:下列国内外各种民俗的定义有共同之处吗?如果有,请你找出它们的共同之处。 (一)传统意义上民俗的概念 1.《管子·正世》:“古之欲正世调天下者,必先观国政,料事务,察民俗,本治乱之所在,然后 从事。” 2.《礼记·淄衣》载有:“故君民者,章好以示民俗,慎恶以御民之淫,则民不惑矣。” 3.《汉书·董仲舒传》也说:“乐者,所以变民风,化民俗也。” 这些文献中的“民”均指:普通百姓。与《孟子·尽心下》中的“民为贵、社稷次之,君为轻” 中的“民”字含义基本相同。而是“俗”则指习惯、习尚。《说文解字》训为“习也”,《荀子·富国》 解释为“民之风俗也”。也即:某种行为经屡次、经常的重复或模式化、便演化为俗。所以,阮籍在《乐 论》中称:“习而行之谓之俗。”也即百姓习尚、民间习俗。 (二)现代意义上的民俗概念

一、要求 1.每个同学阅读 5 篇本课程相关的论文,画出思维导图,并发表自己的观点。 2.随时准备动手操作,讲解完成分组作业。 3.积极参加课堂讨论 二、成绩构成 总成绩=课堂考勤+课堂表现+课堂讲解+期末考试 三、基本教学内容 1.民俗旅游资源:民俗旅游概述,饮食民俗旅游(茶艺、酒水)、服饰民俗旅游,居住、交通民 俗旅游,人生礼仪、节日民俗旅游,游艺、信仰民俗旅游。 2. 民俗旅游资源开发:民俗旅游资源的开发,民俗旅游资源开发的模式,民俗旅游资源开发的 原则,民俗旅游的影响与可持续发展。 四、主要参考书目: 1.《中国民俗旅游》巴兆祥主编 福建人民出版社 2011 年 7 月 2.《中国民俗旅游》余永霞主编 华中科技大学出版社 2011 年 7 月 3.《中国民俗学》乌丙安著 辽宁大学出版社 2004 年 8 月 第一章 绪论 旅游是现代人们生活方式的重要组成部分,只要有条件,有机会,人们就会选择外出旅游去体验 不同的自然景观和人文情怀。民俗景观时刻伴随着我们的旅程,异域的风土民情吸引着旅游者不断探 知旅游的乐趣。世界范围内民俗旅游市场不断扩大,并未旅游业带来了丰厚的经济回报。民俗是旅游 业发展中重要的一环,那么到底什么是民俗?民俗与旅游有什么关系?这就是本章所阐述的问题。 第一节 民俗的基本概念 民俗起源于人民满足生存的需要,起源于人类社会群体生活的需要,是人们在与自然环境、社会 环境相互适应的过程中应运而生的。 一、民俗的概念 请同学们注意:下列国内外各种民俗的定义有共同之处吗?如果有,请你找出它们的共同之处。 (一)传统意义上民俗的概念 1.《管子·正世》:“古之欲正世调天下者,必先观国政,料事务,察民俗,本治乱之所在,然后 从事。” 2.《礼记·淄衣》载有:“故君民者,章好以示民俗,慎恶以御民之淫,则民不惑矣。” 3.《汉书·董仲舒传》也说:“乐者,所以变民风,化民俗也。” 这些文献中的“民”均指:普通百姓。与《孟子·尽心下》中的“民为贵、社稷次之,君为轻” 中的“民”字含义基本相同。而是“俗”则指习惯、习尚。《说文解字》训为“习也”,《荀子·富国》 解释为“民之风俗也”。也即:某种行为经屡次、经常的重复或模式化、便演化为俗。所以,阮籍在《乐 论》中称:“习而行之谓之俗。”也即百姓习尚、民间习俗。 (二)现代意义上的民俗概念

民俗一词作为专门学科术语,是对英文“folk1ore”的意译。这个词是英国学者汤姆斯1846年 创用的,他将“folk”(民众、民间)和“1ore”(风俗、知识、学问)合成为一个新词,既指民间风 俗现象民俗,就是民间的风俗习惯。 关于“民” 1.民一一民族一一民间故事、神话、传说一一针对民族主义和浪漫主义,防止外来文化冲击代表人: 格林兄弟(德国)民俗学学科的创始人: 2.民一一社会群体—一共同文化传统和思维方式一一代表人:迪尔凯姆 3.民一一古人一一野蛮人和半开化的人一一代表人:爱德华泰勒一一人类学之父 4.民一一农民(或文盲)一一19世纪 民一一贵族:民间文学一一精英文学:错误概念 5.民一一全民一一正确概念 关于“俗” 1、简单说:知识和学问 2、以口头、物质、风俗或行为等非正式和非官方的形式创造和传播的文化现象。 特征:约定俗成、自觉遵循和维护的行为规范、道德伦理、认知方式、思维模式 “民俗”定义中的共识: 民俗的主体是群体而非个人先行人物? 民俗是一种特殊文化与其他的文化现象的发展密不可分 民俗现象具有棋式性重复呈现 对于民俗的概念可谓是众说纷纭。20世纪40年代,美国出版的《民俗、神话与传说的标准辞典》 一书,记载有民俗一词概念的简明定义达21条之多。综合各种概念,可讲民俗的定义分为7类。 第一类:民俗是旧时的残存遗风。此观点将民俗一词的含义界定为:“古时候大众信仰、风俗及传 统的整个本体,它在文明社会内受教育较少的分子中一直残留到现在”:“民俗是不愿死的一种活化石。” 第二类:民俗是“俗民文化”的传统部分,包括原始民族的传统创造,或指说不出确实可信的发明 人或制作人而一代代传承下来的那些人类文化。 第三类:民俗是指含义广泛的传统现象。民俗比其他文化现象和社会现象更能表现传统文化特色, 其外延“包括舞蹈、歌谣、故事、传说和传统、信仰和迷信,以及任何地方的民族谚语”,还包括这个 民族的文学。 第四类:民俗是己经退化了的宗教,民间宗教是民俗的主要内容 第五类:民俗是指民间故事,是一种范围不能够予以明确界定、与神话和传说没有明显分别的故事。 第六类:民俗是一种主要靠口头流传的大众文学,包括口头流传的民间故事、神话、传说和谚语及 其他文学形式的东西。 第七类:民俗是“民俗文化”,是文明社会中受教育较少的平民所具有的文化表现,是民间传承的 生活文化现象。 有关民俗的概念的理论阐述,现代学者分歧较大,先选择几家颇具代表性的介绍如下: 美国民俗学家格特鲁德·普罗科西·裤拉撒认为,民俗实际上是一种公共的产品,是一代一代传下 来的

民俗一词作为专门学科术语,是对英文“folklore” 的意译。这个词是英国学者汤姆斯 1846 年 创用的,他将 “folk”(民众、民间)和“lore”(风俗、知识、学问)合成为一个新词,既指民间风 俗现象 民俗,就是民间的风俗习惯。 关于“民” 1.民——民族——民间故事、神话、传说——针对民族主义和浪漫主义,防止外来文化冲击代表人: 格林兄弟(德国) 民俗学学科的创始人: 2.民——社会群体——共同文化传统和思维方式——代表人:迪尔凯姆 3.民——古人——野蛮人和半开化的人——代表人:爱德华泰勒——人类学之父 4.民——农民(或文盲)——19 世纪 民——贵族;民间文学——精英文学;错误概念 5.民——全民——正确概念 关于“俗” 1、简单说:知识和学问 2、以口头、物质、风俗或行为等非正式和非官方的形式创造和传播的文化现象。 特征:约定俗成、自觉遵循和维护的行为规范、道德伦理、认知方式、思维模式 “民俗”定义中的共识: 民俗的主体是 群体而非个人 先行人物? 民俗是一种 特殊文化 与其他的文化现象的发展密不可分 民俗现象具有 模式性 重复呈现 对于民俗的概念可谓是众说纷纭。20 世纪 40 年代,美国出版的《民俗、神话与传说的标准辞典》 一书,记载有民俗一词概念的简明定义达 21 条之多。综合各种概念,可讲民俗的定义分为 7 类。 第一类:民俗是旧时的残存遗风。此观点将民俗一词的含义界定为:“古时候大众信仰、风俗及传 统的整个本体,它在文明社会内受教育较少的分子中一直残留到现在”;“民俗是不愿死的一种活化石。” 第二类:民俗是“俗民文化”的传统部分,包括原始民族的传统创造,或指说不出确实可信的发明 人或制作人而一代代传承下来的那些人类文化。 第三类:民俗是指含义广泛的传统现象。民俗比其他文化现象和社会现象更能表现传统文化特色, 其外延“包括舞蹈、歌谣、故事、传说和传统、信仰和迷信,以及任何地方的民族谚语”,还包括这个 民族的文学。 第四类:民俗是已经退化了的宗教,民间宗教是民俗的主要内容 第五类:民俗是指民间故事,是一种范围不能够予以明确界定、与神话和传说没有明显分别的故事。 第六类:民俗是一种主要靠口头流传的大众文学,包括口头流传的民间故事、神话、传说和谚语及 其他文学形式的东西。 第七类:民俗是“民俗文化”,是文明社会中受教育较少的平民所具有的文化表现,是民间传承的 生活文化现象。 有关民俗的概念的理论阐述,现代学者分歧较大,先选择几家颇具代表性的介绍如下: 美国民俗学家格特鲁德·普罗科西·裤拉撒认为,民俗实际上是一种公共的产品,是一代一代传下 来的

乌丙安认为,民俗是世代传袭下来的,同时继续在现实生活中有影响的事象,是形成了许多类型的 事象,是有比较稳定形式的事象,是表现在人们的行为上、口头上心理上的事象,是反复出现的深层 文化事象 陶立璠认为,民俗是一种悠久的历史文化传承,是一种相沿成习的东西,简言之,就是民间风俗 高丙中认为,民俗是具有普遍模式化的生活文化和文化生活 钟敬文在《民俗学概论》中的“民俗”定义为:民俗是人民大众创造、享用和传承的生活文化。 《新时代百科全书》:大多数人类学家、民俗学家所使用的,包括保存在口碑传承中的信仰、俗语、 诗歌、民歌、民谣、故事、谚语和谜语等。 《大英百科全书》:民俗是普通民众始终保存的,未受当代知识和宗教影响的,以片段的、变动的 或较为固定的形式继续存在的传统信仰、迷信、生活方式、习惯及仪式的总称。 《中国大百科全书》:早期含义指民众的知识和学问,包括传统的风俗习惯、信仰、民间故事、歌 谣、谚语等:后范围扩展到全部的社会生活和文化领域。 为什么民俗的概念学术界难以统一呢,一是不同学者受到各国不同政治制度、生活环境、不同时 代、学术观点和研究目的等多种因素的影响和制约:二是由于各国、各民族、各地区所拥有的民俗事 象千差万别,民俗学者对民俗概念的界定自然有着截然不同之处:三是这门学科是一门新兴学科,人 们对其还没有形成一个较为清晰和共同的认识,对民俗一词的内涵和外延的认识还处于有待深化的过 程之中。 通过对比我们也不难总结出共识性的东西: 第一,民俗的主体是群体而非个人: 第二,民俗是一种特殊文化,是被民众传承的一种文化现象: 第三,民俗具有模式性,其核心在于传承。 综上所述,民俗是在人类历史的发展过程中,一定的群体为适应生产实践和社会生活而逐渐形成的 种程式化的行为模式和生活惯制,以民族的群体为载体,以群体的心理结构依据,表现在广泛而富 有情趣的社会生产与生活领域的各个方面,是一种集体性的文化积淀,是人类物质文化与精神文化的 一个最基本的组成部分。它创造于民间,传承于社会,并世代延续承袭。 [思考]:请学生从自身的认识出发,谈谈对民俗的认识。 二、民俗的基本特征 (一)民俗的集体性与模式性 民俗的集体性(整体意识)又叫社会性,是指民俗在产生、流传过程中所体现出的基本特征。集 体性是民俗的本质特征。 一一民俗的本质特征、生命力所在 民俗是集体智慧的结晶(为什么?) 1、民俗是集体创造的 2、民俗的流传、完善和创新是依靠集体完成的 民俗的模式性 一一亦称类型性,共同的行为规范,按照稳定的程式或步骤有序地展开,成为大家的行为准则。 比如:?

乌丙安认为,民俗是世代传袭下来的,同时继续在现实生活中有影响的事象,是形成了许多类型的 事象,是有比较稳定形式的事象,是表现在人们的行为上、口头上心理上的事象,是反复出现的深层 文化事象 陶立璠认为,民俗是一种悠久的历史文化传承,是一种相沿成习的东西,简言之,就是民间风俗 高丙中认为,民俗是具有普遍模式化的生活文化和文化生活 钟敬文在《民俗学概论》中的“民俗”定义为:民俗是人民大众创造、享用和传承的生活文化。 《新时代百科全书》:大多数人类学家、民俗学家所使用的,包括保存在口碑传承中的信仰、俗语、 诗歌、民歌、民谣、故事、谚语和谜语等。 《大英百科全书》:民俗是普通民众始终保存的,未受当代知识和宗教影响的,以片段的、变动的 或较为固定的形式继续存在的传统信仰、迷信、生活方式、习惯及仪式的总称。 《中国大百科全书》:早期含义指民众的知识和学问,包括传统的风俗习惯、信仰、民间故事、歌 谣、谚语等;后范围扩展到全部的社会生活和文化领域。 为什么民俗的概念学术界难以统一呢,一是不同学者受到各国不同政治制度、生活环境、不同时 代、学术观点和研究目的等多种因素的影响和制约;二是由于各国、各民族、各地区所拥有的民俗事 象千差万别,民俗学者对民俗概念的界定自然有着截然不同之处;三是这门学科是一门新兴学科,人 们对其还没有形成一个较为清晰和共同的认识,对民俗一词的内涵和外延的认识还处于有待深化的过 程之中。 通过对比我们也不难总结出共识性的东西: 第一,民俗的主体是群体而非个人; 第二,民俗是一种特殊文化,是被民众传承的一种文化现象; 第三,民俗具有模式性,其核心在于传承。 综上所述,民俗是在人类历史的发展过程中,一定的群体为适应生产实践和社会生活而逐渐形成的 一种程式化的行为模式和生活惯制,以民族的群体为载体,以群体的心理结构依据,表现在广泛而富 有情趣的社会生产与生活领域的各个方面,是一种集体性的文化积淀,是人类物质文化与精神文化的 一个最基本的组成部分。它创造于民间,传承于社会,并世代延续承袭。 [思考]:请学生从自身的认识出发,谈谈对民俗的认识。 二、民俗的基本特征 (一)民俗的集体性与模式性 民俗的集体性(整体意识)又叫社会性,是指民俗在产生、流传过程中所体现出的基本特征。集 体性是民俗的本质特征。 ——民俗的本质特征、生命力所在 民俗是集体智慧的结晶(为什么?) 1、民俗是集体创造的 2、民俗的流传、完善和创新是依靠集体完成的 民俗的模式性 ——亦称类型性,共同的行为规范,按照稳定的程式或步骤有序地展开,成为大家的行为准则。 比如:?

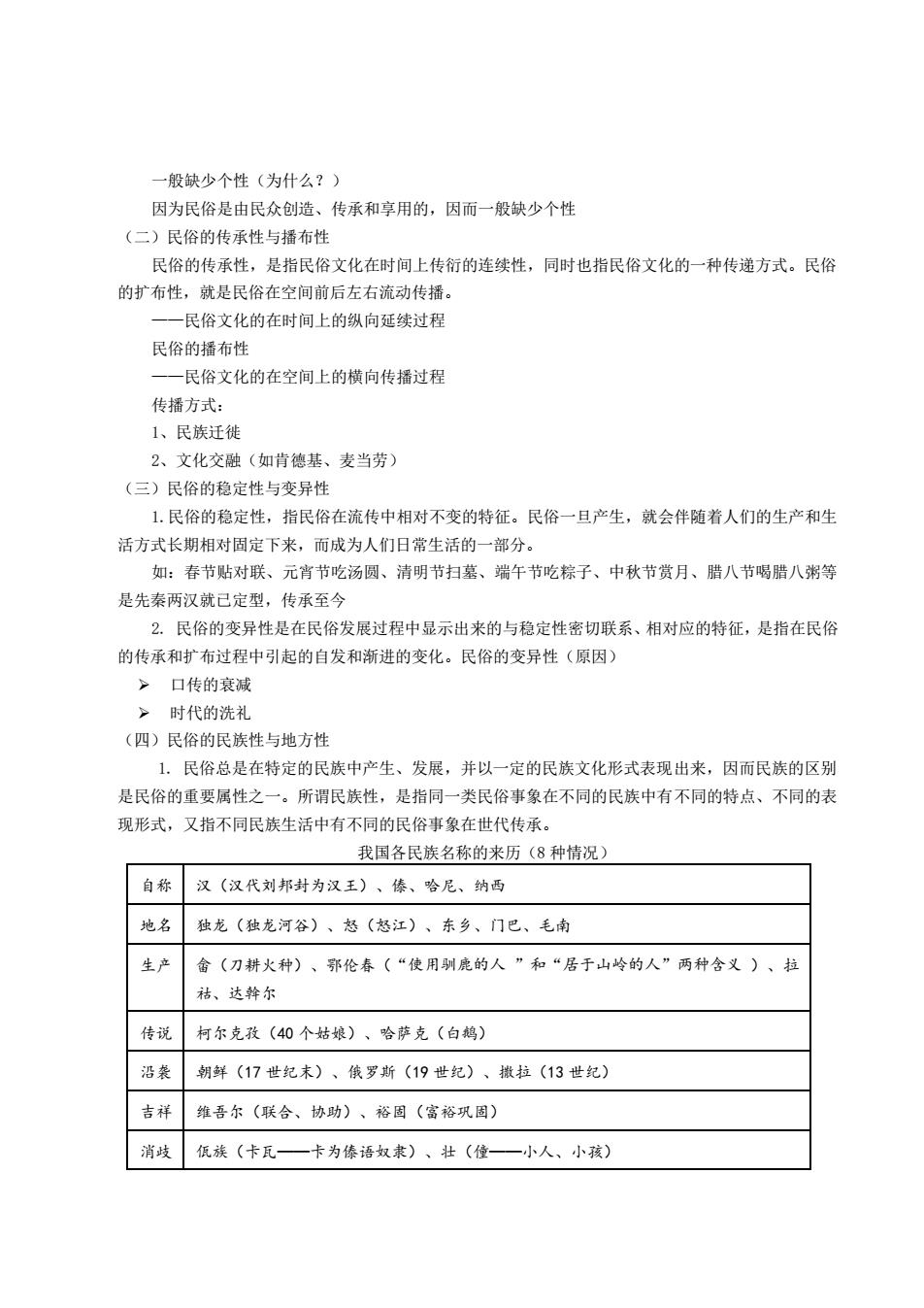

一般缺少个性(为什么?) 因为民俗是由民众创造、传承和享用的,因而一般缺少个性 (二)民俗的传承性与播布性 民俗的传承性,是指民俗文化在时间上传衍的连续性,同时也指民俗文化的一种传递方式。民俗 的扩布性,就是民俗在空间前后左右流动传播。 一一民俗文化的在时间上的纵向延续过程 民俗的播布性 一一民俗文化的在空间上的横向传播过程 传播方式: 1、民族迁徙 2、文化交融(如肯德基、麦当劳) (三)民俗的稳定性与变异性 1.民俗的稳定性,指民俗在流传中相对不变的特征。民俗一旦产生,就会伴随着人们的生产和生 活方式长期相对固定下来,而成为人们日常生活的一部分。 如:春节贴对联、元宵节吃汤圆、清明节扫墓、端午节吃粽子、中秋节赏月、腊八节喝腊八粥等 是先秦两汉就己定型,传承至今 2.民俗的变异性是在民俗发展过程中显示出来的与稳定性密切联系、相对应的特征,是指在民俗 的传承和扩布过程中引起的自发和渐进的变化。民俗的变异性(原因) >口传的衰减 >时代的洗礼 (四)民俗的民族性与地方性 1.民俗总是在特定的民族中产生、发展,并以一定的民族文化形式表现出来,因而民族的区别 是民俗的重要属性之一。所谓民族性,是指同一类民俗事象在不同的民族中有不同的特点、不同的表 现形式,又指不同民族生活中有不同的民俗事象在世代传承。 我国各民族名称的来历(8种情况) 自称 汉(汉代刘邦封为汉王)、傣、哈尼、纳西 地名 独龙(独龙河谷)、怒(怒江)、东乡、门巴、毛南 生产 舍(刀耕火种)、鄂伦春(“使用驯鹿的人”和“居于山岭的人”两种含义)、拉 祜、达斡尔 传说 柯尔克孜(40个姑娘)、哈萨克(白鹅) 沿袭 朝鲜(17世纪末)、俄罗斯(19世纪)、撒拉(13世纪) 吉祥 维吾尔(联合、协助)、裕固(富裕巩固) 消歧 佤族(卡瓦一卡为傣语奴隶)、壮(僮一一小人、小孩)

一般缺少个性(为什么?) 因为民俗是由民众创造、传承和享用的,因而一般缺少个性 (二)民俗的传承性与播布性 民俗的传承性,是指民俗文化在时间上传衍的连续性,同时也指民俗文化的一种传递方式。民俗 的扩布性,就是民俗在空间前后左右流动传播。 ——民俗文化的在时间上的纵向延续过程 民俗的播布性 ——民俗文化的在空间上的横向传播过程 传播方式: 1、民族迁徙 2、文化交融(如肯德基、麦当劳) (三)民俗的稳定性与变异性 1.民俗的稳定性,指民俗在流传中相对不变的特征。民俗一旦产生,就会伴随着人们的生产和生 活方式长期相对固定下来,而成为人们日常生活的一部分。 如:春节贴对联、元宵节吃汤圆、清明节扫墓、端午节吃粽子、中秋节赏月、腊八节喝腊八粥等 是先秦两汉就已定型,传承至今 2. 民俗的变异性是在民俗发展过程中显示出来的与稳定性密切联系、相对应的特征,是指在民俗 的传承和扩布过程中引起的自发和渐进的变化。民俗的变异性(原因) ➢ 口传的衰减 ➢ 时代的洗礼 (四)民俗的民族性与地方性 1. 民俗总是在特定的民族中产生、发展,并以一定的民族文化形式表现出来,因而民族的区别 是民俗的重要属性之一。所谓民族性,是指同一类民俗事象在不同的民族中有不同的特点、不同的表 现形式,又指不同民族生活中有不同的民俗事象在世代传承。 我国各民族名称的来历(8 种情况) 自称 汉(汉代刘邦封为汉王)、傣、哈尼、纳西 地名 独龙(独龙河谷)、怒(怒江)、东乡、门巴、毛南 生产 畲(刀耕火种)、鄂伦春(“使用驯鹿的人 ”和“居于山岭的人”两种含义 )、拉 祜、达斡尔 传说 柯尔克孜(40 个姑娘)、哈萨克(白鹅) 沿袭 朝鲜(17 世纪末)、俄罗斯(19 世纪)、撒拉(13 世纪) 吉祥 维吾尔(联合、协助)、裕固(富裕巩固) 消歧 佤族(卡瓦——卡为傣语奴隶)、壮(僮——小人、小孩)