(五) 其他 膳食中的脂肪可改善食物的感官性状,引起食欲,增加食物的风味,同时因脂肪在胃 中停留的时间长而给人以饱腹感。 五、脂肪代谢异常 脂肪代谢与碳水化合物密切相关,饥饿禁食或患糖尿病时糖代谢障碍,大量动用体 脂以致肝内生成大量酮体,并超过了肝外组织转化利用酮体的能力,体内酮体堆积引起酮血 症和酮尿症。由于酮体中的乙酰乙酸和 β—羟丁酸都是强酸性物质,在血中浓度过高可导 致代谢性酸中毒。 由于糖代谢紊乱,动用过多的体内的贮存脂肪使肝中脂肪含量增多,脂蛋白合成减 少,不能将脂肪运出,在肝脏积累形成脂肪肝,甚至发展成肝硬化,严重损害肝功能。 六、食用油脂的营养价值 油脂的营养价值,取决于它的消化率、稳定性、脂肪酸组成及维生素含量等。 (一) 消耗率 食物油脂的消化率与其熔点有密切关系。油脂中含不饱和脂酸多,熔点相对较低、消 化吸收率高;牛羊脂的熔点高于正常体温,在消化道中较难乳化和消化。黄油、奶油是乳融 性脂肪,容易吸收。 (二) 稳定性 油脂在空气中长时间放置或受理化因素影响产生刺鼻臭味发生变质酸败,变质酸败 的油脂不但有异味而且营养价值降低,因为其中的维生素、脂肪酸被破坏,发热量讲的,甚 至产生了有毒物质,不宜食用。 促进油脂变质的原因很多,与其本身所含脂肪酸的结构和所含天然抗氧化及有关,而 且油脂的贮存条件和加工方法也会影响其稳定性。 大豆中所含的维生素 E 和芝麻中所含的芝麻酚是油脂的天然抗氧化剂,有利于加强某 些植物油的稳定性。 在烹调过程中,在高温下油脂可受热分解或聚合,如在 200℃以上长时间加热还会生 成致癌烃,但一般烹调过程不易达到这样的高温。 (三) 必需脂肪酸含量 油脂中必需脂肪酸含量、脂溶性维生素含量高被认为营养价值较高。通常植物油中的 亚油酸高于动物脂肪,动物脂肪中鱼肝油、奶油、蛋黄油中含有较多维生素 A 和 D,也容 易消化吸收所有营养价值高。此外与油中含有丰富的二十碳五烯酸(EPA)和二十二碳六烯 酸(DHA),今年的研究表明以上两种多不饱和脂肪酸有降低血脂的功能,并提示吃鱼多的 居民和人群心脏病的发病率较低。 七、脂类的食物来源及供给量 膳食中的油脂主要来源于各种植物油及动物脂肪,各种食物中含有一定的油脂和类脂。 植物食品中如大豆、花生、芝麻等含油都较丰富,此外动物性食物如肉、鱼等因部位及体脂 含量的多少而有差异,动物的脑、心、肝、肾等富含磷脂,乳脂及蛋黄是婴幼儿脂类的良好 来源。核桃、葵瓜子等硬果或果仁中有脂含量也很高,但因人们进食量有限不能视为主要来 源。一般的谷物、蔬菜、水果类食物油脂含量很微,作为油脂的来源没有实际意义。 膳食中脂肪的供给量常因年龄、季节劳动性质和生活水平而定,但脂肪在总能量中占 的比例应保持适中。我国营养学会建议:儿童少年脂肪热比为 25~30%,成人为 20~25%、 老年人以不超过 20%为宜。目前我国随着人们生活水平提高,脂肪摄入量有逐渐升高的趋 势。西方发达国家膳食脂肪热比超过 40%,这样的高脂膳食常常造成肥胖, 而且冠心病的 发病率也较高。 摄入脂肪的种类一般认为动物脂与植物油混合食用对健康有利,可使油脂中饱和脂酸

(五) 其他 膳食中的脂肪可改善食物的感官性状,引起食欲,增加食物的风味,同时因脂肪在胃 中停留的时间长而给人以饱腹感。 五、脂肪代谢异常 脂肪代谢与碳水化合物密切相关,饥饿禁食或患糖尿病时糖代谢障碍,大量动用体 脂以致肝内生成大量酮体,并超过了肝外组织转化利用酮体的能力,体内酮体堆积引起酮血 症和酮尿症。由于酮体中的乙酰乙酸和 β—羟丁酸都是强酸性物质,在血中浓度过高可导 致代谢性酸中毒。 由于糖代谢紊乱,动用过多的体内的贮存脂肪使肝中脂肪含量增多,脂蛋白合成减 少,不能将脂肪运出,在肝脏积累形成脂肪肝,甚至发展成肝硬化,严重损害肝功能。 六、食用油脂的营养价值 油脂的营养价值,取决于它的消化率、稳定性、脂肪酸组成及维生素含量等。 (一) 消耗率 食物油脂的消化率与其熔点有密切关系。油脂中含不饱和脂酸多,熔点相对较低、消 化吸收率高;牛羊脂的熔点高于正常体温,在消化道中较难乳化和消化。黄油、奶油是乳融 性脂肪,容易吸收。 (二) 稳定性 油脂在空气中长时间放置或受理化因素影响产生刺鼻臭味发生变质酸败,变质酸败 的油脂不但有异味而且营养价值降低,因为其中的维生素、脂肪酸被破坏,发热量讲的,甚 至产生了有毒物质,不宜食用。 促进油脂变质的原因很多,与其本身所含脂肪酸的结构和所含天然抗氧化及有关,而 且油脂的贮存条件和加工方法也会影响其稳定性。 大豆中所含的维生素 E 和芝麻中所含的芝麻酚是油脂的天然抗氧化剂,有利于加强某 些植物油的稳定性。 在烹调过程中,在高温下油脂可受热分解或聚合,如在 200℃以上长时间加热还会生 成致癌烃,但一般烹调过程不易达到这样的高温。 (三) 必需脂肪酸含量 油脂中必需脂肪酸含量、脂溶性维生素含量高被认为营养价值较高。通常植物油中的 亚油酸高于动物脂肪,动物脂肪中鱼肝油、奶油、蛋黄油中含有较多维生素 A 和 D,也容 易消化吸收所有营养价值高。此外与油中含有丰富的二十碳五烯酸(EPA)和二十二碳六烯 酸(DHA),今年的研究表明以上两种多不饱和脂肪酸有降低血脂的功能,并提示吃鱼多的 居民和人群心脏病的发病率较低。 七、脂类的食物来源及供给量 膳食中的油脂主要来源于各种植物油及动物脂肪,各种食物中含有一定的油脂和类脂。 植物食品中如大豆、花生、芝麻等含油都较丰富,此外动物性食物如肉、鱼等因部位及体脂 含量的多少而有差异,动物的脑、心、肝、肾等富含磷脂,乳脂及蛋黄是婴幼儿脂类的良好 来源。核桃、葵瓜子等硬果或果仁中有脂含量也很高,但因人们进食量有限不能视为主要来 源。一般的谷物、蔬菜、水果类食物油脂含量很微,作为油脂的来源没有实际意义。 膳食中脂肪的供给量常因年龄、季节劳动性质和生活水平而定,但脂肪在总能量中占 的比例应保持适中。我国营养学会建议:儿童少年脂肪热比为 25~30%,成人为 20~25%、 老年人以不超过 20%为宜。目前我国随着人们生活水平提高,脂肪摄入量有逐渐升高的趋 势。西方发达国家膳食脂肪热比超过 40%,这样的高脂膳食常常造成肥胖, 而且冠心病的 发病率也较高。 摄入脂肪的种类一般认为动物脂与植物油混合食用对健康有利,可使油脂中饱和脂酸

单不饱和脂酸与多不饱和脂酸保持适当的比例 ,最好各占 1/3。这样及提供了一定数量的必 需脂肪酸又有利于脂溶性维生素的消化和吸收。 第三节 蛋白质 蛋白质是由许多α—氨基酸按不同比例、不同顺序、互相之间以肽键相连并具有一定 空间结构的一类高分子化合物,它是一切生物体的重要组成分,是生命活动中起关键作用的 物质。如:体内的各种酶、抗体、血红蛋白、肌肉蛋白、生物膜蛋白及某些激素等,其本质 均为蛋白质,而且蛋白质在遗传信息的控制、高等动物的记忆及识别机构等方面有十分重要 的作用。 蛋白质分子中除含碳、氢、氧元素外,还含有氮、有的蛋白质还含有硫和磷。因此蛋 白质是人体氮的唯一来源。 一、食物蛋白质的分类及必需氨基酸 蛋白质通常按其化学组成分为单纯蛋白质和结合蛋白质,按性状可分为球形蛋白和纤 维状蛋白等,但营养学上习惯把食物蛋白质按实验动物的生存、生长情况分为完全蛋白质、 半完全蛋白质及不完全蛋白质。 1、完全蛋白质 能维持动物的生存并能促进幼小动物的生长发育。如乳中的酪蛋白、乳白蛋白、蛋类 中卵黄磷蛋白;肉类中的白蛋白和肌蛋白;大豆的大豆蛋白;小麦的麦谷蛋白和玉米中的谷 蛋白等,都是完全蛋白质。 2、 完全蛋白质 这类蛋白质若作为膳食中唯一的蛋白质来源时可维持动物生存但不能促进生长发育。 如小麦、大麦中的麦胶蛋白。 3、 不完全蛋白质 当把这类蛋白质作为唯一的蛋白质来源时,它即不能促进生长发育,也不能维持其生 存。如玉米中的玉米胶蛋白,动物结缔组织,肉皮中的胶质蛋白,豌豆中的豆球蛋白等。 (二) 必需氨基酸 人体蛋白质有 20 多种氨基酸组成,其中大多数在人体内合成,但有 8 种是人体不能合 成必需由食物蛋白来供应,才能维持人体正常生理需要,这些氨基酸称为必需氨基酸。它们 是异亮氨酸、亮氨酸、赖氨酸、蛋氨酸、苯丙氨酸、苏氨酸、色氨酸及缬氨酸。组氨酸对婴 儿也是必需氨基酸。此外胱氨酸与酪氨酸可分别由蛋氨酸与苯丙氨酸转变而来。若膳食中胱 氨酸与酪氨酸充裕时,可节约必需氨基酸中的蛋氨酸与苯丙氨酸。所以有是考虑食物必需氨 基酸组成时,可将苯丙氨酸与酪氨酸、蛋氨酸与胱氨酸分别合并计算。 机体合成蛋白质时对各种必需氨基酸的种类和数量有一定要求,如果某一种氨基酸过 多或过少都会影响其他氨基酸的利用。WHO 和 FAO 等国际组织对必需氨基酸需要量研究 资料进行归纳如表 体内蛋白质在代谢中各种必需氨基酸之间存在着一个相对比值,即有一定的模式 (Pattern)才能适应人体蛋白质的合成需要。它们是以色氨酸为 1 进行比较的。 若食物蛋白质中必需氨基酸的相对比值达到或接近以上人体需要的模式被认为是营养 价值最好的蛋白质,如全鸡蛋蛋白的必需氨基酸模式与人体需要接近,选其作为参考蛋白 (reference Protein)以便其他食物蛋白质的比较。见表 有些食物蛋白质与参考蛋白比较,其中相对不足的必需氨基酸称为限制氨基酸(limiting amino acid),如谷类的限制氨基酸为赖氨酸其次为蛋氨酸、苯丙氨酸;而豆类的限制氨基酸 是含硫氨基酸其次为苯丙氨酸

单不饱和脂酸与多不饱和脂酸保持适当的比例 ,最好各占 1/3。这样及提供了一定数量的必 需脂肪酸又有利于脂溶性维生素的消化和吸收。 第三节 蛋白质 蛋白质是由许多α—氨基酸按不同比例、不同顺序、互相之间以肽键相连并具有一定 空间结构的一类高分子化合物,它是一切生物体的重要组成分,是生命活动中起关键作用的 物质。如:体内的各种酶、抗体、血红蛋白、肌肉蛋白、生物膜蛋白及某些激素等,其本质 均为蛋白质,而且蛋白质在遗传信息的控制、高等动物的记忆及识别机构等方面有十分重要 的作用。 蛋白质分子中除含碳、氢、氧元素外,还含有氮、有的蛋白质还含有硫和磷。因此蛋 白质是人体氮的唯一来源。 一、食物蛋白质的分类及必需氨基酸 蛋白质通常按其化学组成分为单纯蛋白质和结合蛋白质,按性状可分为球形蛋白和纤 维状蛋白等,但营养学上习惯把食物蛋白质按实验动物的生存、生长情况分为完全蛋白质、 半完全蛋白质及不完全蛋白质。 1、完全蛋白质 能维持动物的生存并能促进幼小动物的生长发育。如乳中的酪蛋白、乳白蛋白、蛋类 中卵黄磷蛋白;肉类中的白蛋白和肌蛋白;大豆的大豆蛋白;小麦的麦谷蛋白和玉米中的谷 蛋白等,都是完全蛋白质。 2、 完全蛋白质 这类蛋白质若作为膳食中唯一的蛋白质来源时可维持动物生存但不能促进生长发育。 如小麦、大麦中的麦胶蛋白。 3、 不完全蛋白质 当把这类蛋白质作为唯一的蛋白质来源时,它即不能促进生长发育,也不能维持其生 存。如玉米中的玉米胶蛋白,动物结缔组织,肉皮中的胶质蛋白,豌豆中的豆球蛋白等。 (二) 必需氨基酸 人体蛋白质有 20 多种氨基酸组成,其中大多数在人体内合成,但有 8 种是人体不能合 成必需由食物蛋白来供应,才能维持人体正常生理需要,这些氨基酸称为必需氨基酸。它们 是异亮氨酸、亮氨酸、赖氨酸、蛋氨酸、苯丙氨酸、苏氨酸、色氨酸及缬氨酸。组氨酸对婴 儿也是必需氨基酸。此外胱氨酸与酪氨酸可分别由蛋氨酸与苯丙氨酸转变而来。若膳食中胱 氨酸与酪氨酸充裕时,可节约必需氨基酸中的蛋氨酸与苯丙氨酸。所以有是考虑食物必需氨 基酸组成时,可将苯丙氨酸与酪氨酸、蛋氨酸与胱氨酸分别合并计算。 机体合成蛋白质时对各种必需氨基酸的种类和数量有一定要求,如果某一种氨基酸过 多或过少都会影响其他氨基酸的利用。WHO 和 FAO 等国际组织对必需氨基酸需要量研究 资料进行归纳如表 体内蛋白质在代谢中各种必需氨基酸之间存在着一个相对比值,即有一定的模式 (Pattern)才能适应人体蛋白质的合成需要。它们是以色氨酸为 1 进行比较的。 若食物蛋白质中必需氨基酸的相对比值达到或接近以上人体需要的模式被认为是营养 价值最好的蛋白质,如全鸡蛋蛋白的必需氨基酸模式与人体需要接近,选其作为参考蛋白 (reference Protein)以便其他食物蛋白质的比较。见表 有些食物蛋白质与参考蛋白比较,其中相对不足的必需氨基酸称为限制氨基酸(limiting amino acid),如谷类的限制氨基酸为赖氨酸其次为蛋氨酸、苯丙氨酸;而豆类的限制氨基酸 是含硫氨基酸其次为苯丙氨酸

食物蛋白质中的必需氨基酸的相互比值各有不同,若将不同食物蛋白质适当混合在食 用,使不同的食物蛋白质之间相对不足的氨基酸相互补偿,使其比值接近人体需要的模式从 而提供蛋白质的营养价值,也包括提高生物价,这种现象称为蛋白质的互补作用 (supplementary action)。 二、蛋白质在体内的动态变化 (一)氮平衡 氮平衡就是将摄入食物中所含蛋白质的氮与人体排泄出的氮加以对照,从而可以了解 整个人体蛋白的增加或损失情况。测定证明成人膳食中完全不含蛋白质的排出体外的含氮物 是恒定的,一个 65kg 体重的成人每日通过粪便、尿液、汗液等排除的氮约为 3.5g,相当于 22g 体蛋白质的分解丢失,这是一种不可避免的损失,为防治蛋白质的纯丢失,成人每日必 需至少摄入 22g 的优质蛋白质才能保持身体的氮平衡。氮平衡(nitrogen balance)可以用下 式表示 摄入 N=尿 N+粪 N+皮肤排出 N 如果摄入的氮与排泄氮相等,我们就认为这个人处于氮平衡状态,即说摄入的蛋白质 正好的可以修补或更新人体组织,但人体组织未增加或未长大。实际上成人进食 22g 的食物 蛋白质还是不足以维持以上氮平衡,因为食物蛋白质的组成与人体蛋白质组成不可能完全相 同,加上消化率的影响,根据实验成人每日约需进食 45g 蛋白质才能补偿体蛋白质的分解损 失。 如果摄入氮大于排泄,即会出现氮的正平衡,这是人体组织就会增加,人体组织中蛋 白质的合成速度超过其损失的速度。如生长期的儿童、少年;怀孕期和哺乳期的妇女;病后 恢复期的个体等都应保持这样正平衡。对于特殊生理需要的人群供给充足的蛋白质具有重要 的意义。 反之,如果排泄氮大于摄入氮,称为负氮平衡。如饥饿、消耗性疾病、膳食中缺乏蛋 白质等由于体蛋白质的分解超过摄入的蛋白质,可以出现日渐消瘦,抵抗力降低等。 (二)氨基酸在体内的运转、贮存和利用 食物蛋白在消化道中的多肽被小肠吸收。进入体内的氨基酸由门静脉进入肝脏,有肝 脏送至总的循环系统,最后送入各组织的细胞内进行利用。 食后血中氨基酸浓度立即升高,但通常每百毫升血液只升高数毫克,因为氨基酸从消 化道进入血后在 5~10 分钟内就被全体细胞所吸收,血中不可能有大量氨基酸堆积。血中氨 基酸的浓度相对较恒定,正常值为 35~65mg%,由于氨基酸的水溶液中可电离,而且大多数 氨基酸呈负离子,血中约有 2~3 毫当量的负离子是由它形成的。 血液氨基酸在进入人体细胞后,在细胞内酶的作用下几乎立即结合成细胞蛋白质,因此 细胞内氨基酸的浓度中比较低,即是说氨基酸并非以游离形式贮存于人体细胞内,而它们主要 是以蛋白质的形式贮存于细胞内的。许多细胞内的蛋白质在细胞内溶酶体消化酶类的作用下 可以很快的再次分解为氨基酸,并且这些氨基酸可再次运输处细胞回到血中。正常情况下, 氨基酸进入血液与其输送到组织细胞的速度几乎相等的。放射性同位素技术证实,人体蛋白 质实际上是处于动态平衡状态,组织与组织之间以及新吸收的氨基酸同原有的氨基酸之间组 成氨基酸代谢库,不断的互相交换。 各种组织的细胞能够贮存蛋白质的能量有一个最高限度,一旦细胞充满到它的限度, 多余的氨基酸则通过血液返回肝脏经过脱氨基作用后进行代谢或氧化产生能量,或转化为脂 肪贮存起来。 以上说明体内氨基酸的动态平衡是以血液氨基酸为平衡枢纽,肝脏则使血液氨基酸的 重要调节者。可用下图表示。 (三) 体蛋白质的周转量和周转率

食物蛋白质中的必需氨基酸的相互比值各有不同,若将不同食物蛋白质适当混合在食 用,使不同的食物蛋白质之间相对不足的氨基酸相互补偿,使其比值接近人体需要的模式从 而提供蛋白质的营养价值,也包括提高生物价,这种现象称为蛋白质的互补作用 (supplementary action)。 二、蛋白质在体内的动态变化 (一)氮平衡 氮平衡就是将摄入食物中所含蛋白质的氮与人体排泄出的氮加以对照,从而可以了解 整个人体蛋白的增加或损失情况。测定证明成人膳食中完全不含蛋白质的排出体外的含氮物 是恒定的,一个 65kg 体重的成人每日通过粪便、尿液、汗液等排除的氮约为 3.5g,相当于 22g 体蛋白质的分解丢失,这是一种不可避免的损失,为防治蛋白质的纯丢失,成人每日必 需至少摄入 22g 的优质蛋白质才能保持身体的氮平衡。氮平衡(nitrogen balance)可以用下 式表示 摄入 N=尿 N+粪 N+皮肤排出 N 如果摄入的氮与排泄氮相等,我们就认为这个人处于氮平衡状态,即说摄入的蛋白质 正好的可以修补或更新人体组织,但人体组织未增加或未长大。实际上成人进食 22g 的食物 蛋白质还是不足以维持以上氮平衡,因为食物蛋白质的组成与人体蛋白质组成不可能完全相 同,加上消化率的影响,根据实验成人每日约需进食 45g 蛋白质才能补偿体蛋白质的分解损 失。 如果摄入氮大于排泄,即会出现氮的正平衡,这是人体组织就会增加,人体组织中蛋 白质的合成速度超过其损失的速度。如生长期的儿童、少年;怀孕期和哺乳期的妇女;病后 恢复期的个体等都应保持这样正平衡。对于特殊生理需要的人群供给充足的蛋白质具有重要 的意义。 反之,如果排泄氮大于摄入氮,称为负氮平衡。如饥饿、消耗性疾病、膳食中缺乏蛋 白质等由于体蛋白质的分解超过摄入的蛋白质,可以出现日渐消瘦,抵抗力降低等。 (二)氨基酸在体内的运转、贮存和利用 食物蛋白在消化道中的多肽被小肠吸收。进入体内的氨基酸由门静脉进入肝脏,有肝 脏送至总的循环系统,最后送入各组织的细胞内进行利用。 食后血中氨基酸浓度立即升高,但通常每百毫升血液只升高数毫克,因为氨基酸从消 化道进入血后在 5~10 分钟内就被全体细胞所吸收,血中不可能有大量氨基酸堆积。血中氨 基酸的浓度相对较恒定,正常值为 35~65mg%,由于氨基酸的水溶液中可电离,而且大多数 氨基酸呈负离子,血中约有 2~3 毫当量的负离子是由它形成的。 血液氨基酸在进入人体细胞后,在细胞内酶的作用下几乎立即结合成细胞蛋白质,因此 细胞内氨基酸的浓度中比较低,即是说氨基酸并非以游离形式贮存于人体细胞内,而它们主要 是以蛋白质的形式贮存于细胞内的。许多细胞内的蛋白质在细胞内溶酶体消化酶类的作用下 可以很快的再次分解为氨基酸,并且这些氨基酸可再次运输处细胞回到血中。正常情况下, 氨基酸进入血液与其输送到组织细胞的速度几乎相等的。放射性同位素技术证实,人体蛋白 质实际上是处于动态平衡状态,组织与组织之间以及新吸收的氨基酸同原有的氨基酸之间组 成氨基酸代谢库,不断的互相交换。 各种组织的细胞能够贮存蛋白质的能量有一个最高限度,一旦细胞充满到它的限度, 多余的氨基酸则通过血液返回肝脏经过脱氨基作用后进行代谢或氧化产生能量,或转化为脂 肪贮存起来。 以上说明体内氨基酸的动态平衡是以血液氨基酸为平衡枢纽,肝脏则使血液氨基酸的 重要调节者。可用下图表示。 (三) 体蛋白质的周转量和周转率

体内每日合成和分解的蛋白质量是相当大的,一个成年男子体内约含 10kg 蛋白质,用 标记 15N 的氨基酸进行测试,每日约有 300g 的蛋白质被更新,这一数量相当于膳食中所含 蛋白质量的 4 倍。各种组织在身体蛋白质周转中的两个不相同,如每日大约有 70g 内源性 (endogenous)蛋白质分泌到肠道。约 20g 血浆蛋白质从肝内释放至大循环,肌肉组织在全 身蛋白质的周转中所占比重更大,具体的量因测定方法不同而较大的出入。 不同组织蛋白的周转率相差很大,小肠粘膜可能 1~2 天更新一次,红细胞寿命 120 天, 而胶元的更新则更慢,可长达几年,人体蛋白质的半衰期(half—life)可表示如下: 若蛋白质供给不足是蛋白质周转更新愈快的组织所受的影响愈大。肠粘膜及分泌消化液 的腺体首先受累,结果引起消化不良,导致腹泻、失水、失盐。这是蛋白质营养不良的早期 表现。进一步肝脏也受影响,表现出脂肪浸润,不能合成血浆蛋白,从而使血浆蛋白质含量 降低,最后导致水肿。以后骨骼肌正常结构不能维持,导致肌肉萎缩。骨骼也不正常,影响 血细胞的产生导致贫血。由于胶原破坏和更新率慢,因此对结缔组织影响较小。此外若蛋白 质严重缺乏,对幼儿还影响其智力的发育。 以上食物蛋白质供给不足,体内蛋白质的合成和分解速度也随之降低。如图,而且血浆 清蛋白的浓度也随着降低。 三、蛋白质的生理功能 (一)供给生长、更新和修补组织 蛋白质是构成生物组织的重要成分,成人体内约含蛋白质 16.3%,机体生长发育需要蛋 白质组成新的细胞组织,胶原蛋白和弹性蛋白等在骨骼、肌腱和结缔组织中成为身体的支架。 治愈外伤如烧伤、骨折、出血等都需要合成新的蛋白质。训练期间,运动员徐合成新的蛋白 质使体力增强,妊娠期和哺乳期妇女都需要额外的蛋白质来适应特殊的生理变化。虽然正常 成年人组织不继续长大,但需要每日补充一定量的蛋白质以维持机体的总氮平衡。 (二)参与调节生理功能 人体水平衡和渗透压平衡受血浆蛋白质调节,正常人血浆与组织液间不停的交流水分, 保持平衡状态,血浆胶体渗透压是由所含蛋白质的浓度决定的。缺乏蛋白质,血浆中蛋白质 含量减少,血浆胶体渗透压就会降低,组织间隙水分潴留过多。出现水肿。由于蛋白质具有 缓冲作用,它还可调节体液的酸碱平衡,维持人体中性。 在代谢中起催化作用的酶及调节人体代谢过程的激素如胰岛素、肾上腺素、生长激素及 胃肠道激素等其本质都是蛋白质。凝血机制也与蛋白质有关。 (三)运送营养素及其他物质 各种营养素透过肠道进入血液,从血液送到各组织再透过细胞膜进入细胞,这一切都 是通过蛋白质输送的。对呼吸极端重要的血红蛋白在体内担负运氧的任务。 (四) 增强免疫力 机体的体液免疫主要由抗体与补体完成,构成白细胞和抗体、补体需要有充分的蛋白 质。吞噬细胞的作用与摄入蛋白质有密切关系,长期缺乏蛋白质,这些组织显著萎缩,失去 制造白细胞和抗体的能力,从而使机体抗病能力下降。 (五)供给热量 当糖类和脂肪所供热能不足或蛋白质摄入量超过体内蛋白质更新的需要时,蛋白质也 是热能来源。人体每日所需热能约 10~15%来自蛋白质。 五、食物蛋白质的营养评价 评价食物中蛋白质的营养价值是个比较复杂的问题,通常可根据食物中蛋白质含量、 消化率及在体内的利用率等方面进行综合评价。 (一)食物中蛋白质含量 食物中蛋白质含量可用测定其含 N 量来进行推算。即:粗蛋白含量=含 N 量(%)×6.25

体内每日合成和分解的蛋白质量是相当大的,一个成年男子体内约含 10kg 蛋白质,用 标记 15N 的氨基酸进行测试,每日约有 300g 的蛋白质被更新,这一数量相当于膳食中所含 蛋白质量的 4 倍。各种组织在身体蛋白质周转中的两个不相同,如每日大约有 70g 内源性 (endogenous)蛋白质分泌到肠道。约 20g 血浆蛋白质从肝内释放至大循环,肌肉组织在全 身蛋白质的周转中所占比重更大,具体的量因测定方法不同而较大的出入。 不同组织蛋白的周转率相差很大,小肠粘膜可能 1~2 天更新一次,红细胞寿命 120 天, 而胶元的更新则更慢,可长达几年,人体蛋白质的半衰期(half—life)可表示如下: 若蛋白质供给不足是蛋白质周转更新愈快的组织所受的影响愈大。肠粘膜及分泌消化液 的腺体首先受累,结果引起消化不良,导致腹泻、失水、失盐。这是蛋白质营养不良的早期 表现。进一步肝脏也受影响,表现出脂肪浸润,不能合成血浆蛋白,从而使血浆蛋白质含量 降低,最后导致水肿。以后骨骼肌正常结构不能维持,导致肌肉萎缩。骨骼也不正常,影响 血细胞的产生导致贫血。由于胶原破坏和更新率慢,因此对结缔组织影响较小。此外若蛋白 质严重缺乏,对幼儿还影响其智力的发育。 以上食物蛋白质供给不足,体内蛋白质的合成和分解速度也随之降低。如图,而且血浆 清蛋白的浓度也随着降低。 三、蛋白质的生理功能 (一)供给生长、更新和修补组织 蛋白质是构成生物组织的重要成分,成人体内约含蛋白质 16.3%,机体生长发育需要蛋 白质组成新的细胞组织,胶原蛋白和弹性蛋白等在骨骼、肌腱和结缔组织中成为身体的支架。 治愈外伤如烧伤、骨折、出血等都需要合成新的蛋白质。训练期间,运动员徐合成新的蛋白 质使体力增强,妊娠期和哺乳期妇女都需要额外的蛋白质来适应特殊的生理变化。虽然正常 成年人组织不继续长大,但需要每日补充一定量的蛋白质以维持机体的总氮平衡。 (二)参与调节生理功能 人体水平衡和渗透压平衡受血浆蛋白质调节,正常人血浆与组织液间不停的交流水分, 保持平衡状态,血浆胶体渗透压是由所含蛋白质的浓度决定的。缺乏蛋白质,血浆中蛋白质 含量减少,血浆胶体渗透压就会降低,组织间隙水分潴留过多。出现水肿。由于蛋白质具有 缓冲作用,它还可调节体液的酸碱平衡,维持人体中性。 在代谢中起催化作用的酶及调节人体代谢过程的激素如胰岛素、肾上腺素、生长激素及 胃肠道激素等其本质都是蛋白质。凝血机制也与蛋白质有关。 (三)运送营养素及其他物质 各种营养素透过肠道进入血液,从血液送到各组织再透过细胞膜进入细胞,这一切都 是通过蛋白质输送的。对呼吸极端重要的血红蛋白在体内担负运氧的任务。 (四) 增强免疫力 机体的体液免疫主要由抗体与补体完成,构成白细胞和抗体、补体需要有充分的蛋白 质。吞噬细胞的作用与摄入蛋白质有密切关系,长期缺乏蛋白质,这些组织显著萎缩,失去 制造白细胞和抗体的能力,从而使机体抗病能力下降。 (五)供给热量 当糖类和脂肪所供热能不足或蛋白质摄入量超过体内蛋白质更新的需要时,蛋白质也 是热能来源。人体每日所需热能约 10~15%来自蛋白质。 五、食物蛋白质的营养评价 评价食物中蛋白质的营养价值是个比较复杂的问题,通常可根据食物中蛋白质含量、 消化率及在体内的利用率等方面进行综合评价。 (一)食物中蛋白质含量 食物中蛋白质含量可用测定其含 N 量来进行推算。即:粗蛋白含量=含 N 量(%)×6.25

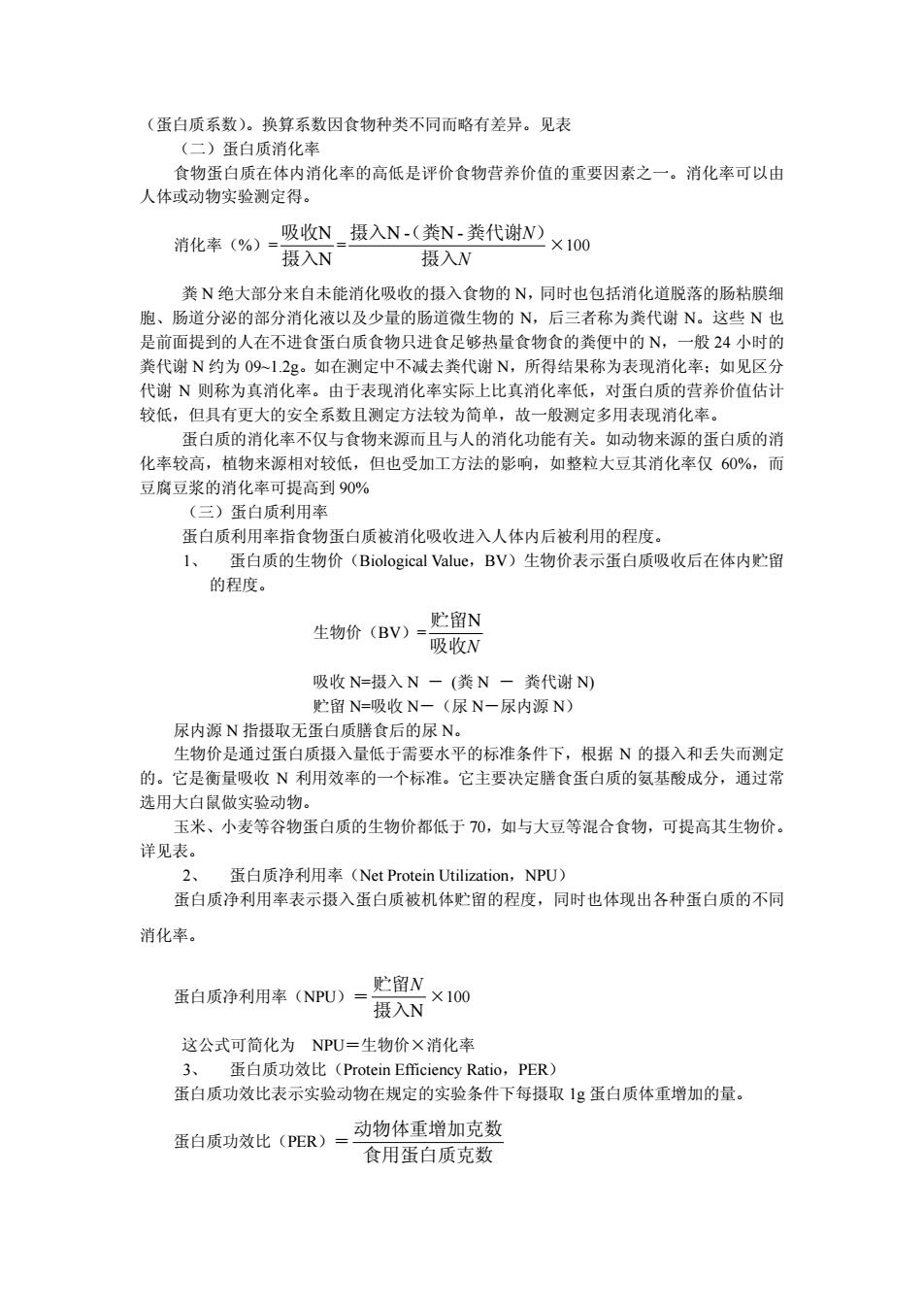

(蛋白质系数)。换算系数因食物种类不同而略有差异。见表 (二)蛋白质消化率 食物蛋白质在体内消化率的高低是评价食物营养价值的重要因素之一。消化率可以由 人体或动物实验测定得。 消化率(%)= N N 摄入 吸收 = N N 摄入 (粪摄入 -N-N )粪代谢 ×100 粪 N 绝大部分来自未能消化吸收的摄入食物的 N,同时也包括消化道脱落的肠粘膜细 胞、肠道分泌的部分消化液以及少量的肠道微生物的 N,后三者称为粪代谢 N。这些 N 也 是前面提到的人在不进食蛋白质食物只进食足够热量食物食的粪便中的 N,一般 24 小时的 粪代谢 N 约为 09~1.2g。如在测定中不减去粪代谢 N,所得结果称为表现消化率;如见区分 代谢 N 则称为真消化率。由于表现消化率实际上比真消化率低,对蛋白质的营养价值估计 较低,但具有更大的安全系数且测定方法较为简单,故一般测定多用表现消化率。 蛋白质的消化率不仅与食物来源而且与人的消化功能有关。如动物来源的蛋白质的消 化率较高,植物来源相对较低,但也受加工方法的影响,如整粒大豆其消化率仅 60%,而 豆腐豆浆的消化率可提高到 90% (三)蛋白质利用率 蛋白质利用率指食物蛋白质被消化吸收进入人体内后被利用的程度。 1、 蛋白质的生物价(Biological Value,BV)生物价表示蛋白质吸收后在体内贮留 的程度。 生物价(BV)= 吸收N 贮留N 吸收 N=摄入 N - (粪 N - 粪代谢 N) 贮留 N=吸收 N-(尿 N-尿内源 N) 尿内源 N 指摄取无蛋白质膳食后的尿 N。 生物价是通过蛋白质摄入量低于需要水平的标准条件下,根据 N 的摄入和丢失而测定 的。它是衡量吸收 N 利用效率的一个标准。它主要决定膳食蛋白质的氨基酸成分,通过常 选用大白鼠做实验动物。 玉米、小麦等谷物蛋白质的生物价都低于 70,如与大豆等混合食物,可提高其生物价。 详见表。 2、 蛋白质净利用率(Net Protein Utilization,NPU) 蛋白质净利用率表示摄入蛋白质被机体贮留的程度,同时也体现出各种蛋白质的不同 消化率。 蛋白质净利用率(NPU)= 摄入N 贮留N ×100 这公式可简化为 NPU=生物价×消化率 3、 蛋白质功效比(Protein Efficiency Ratio,PER) 蛋白质功效比表示实验动物在规定的实验条件下每摄取 1g 蛋白质体重增加的量。 蛋白质功效比(PER)= 食用蛋白质克数 动物体重增加克数

(蛋白质系数)。换算系数因食物种类不同而略有差异。见表 (二)蛋白质消化率 食物蛋白质在体内消化率的高低是评价食物营养价值的重要因素之一。消化率可以由 人体或动物实验测定得。 消化率(%)= N N 摄入 吸收 = N N 摄入 (粪摄入 -N-N )粪代谢 ×100 粪 N 绝大部分来自未能消化吸收的摄入食物的 N,同时也包括消化道脱落的肠粘膜细 胞、肠道分泌的部分消化液以及少量的肠道微生物的 N,后三者称为粪代谢 N。这些 N 也 是前面提到的人在不进食蛋白质食物只进食足够热量食物食的粪便中的 N,一般 24 小时的 粪代谢 N 约为 09~1.2g。如在测定中不减去粪代谢 N,所得结果称为表现消化率;如见区分 代谢 N 则称为真消化率。由于表现消化率实际上比真消化率低,对蛋白质的营养价值估计 较低,但具有更大的安全系数且测定方法较为简单,故一般测定多用表现消化率。 蛋白质的消化率不仅与食物来源而且与人的消化功能有关。如动物来源的蛋白质的消 化率较高,植物来源相对较低,但也受加工方法的影响,如整粒大豆其消化率仅 60%,而 豆腐豆浆的消化率可提高到 90% (三)蛋白质利用率 蛋白质利用率指食物蛋白质被消化吸收进入人体内后被利用的程度。 1、 蛋白质的生物价(Biological Value,BV)生物价表示蛋白质吸收后在体内贮留 的程度。 生物价(BV)= 吸收N 贮留N 吸收 N=摄入 N - (粪 N - 粪代谢 N) 贮留 N=吸收 N-(尿 N-尿内源 N) 尿内源 N 指摄取无蛋白质膳食后的尿 N。 生物价是通过蛋白质摄入量低于需要水平的标准条件下,根据 N 的摄入和丢失而测定 的。它是衡量吸收 N 利用效率的一个标准。它主要决定膳食蛋白质的氨基酸成分,通过常 选用大白鼠做实验动物。 玉米、小麦等谷物蛋白质的生物价都低于 70,如与大豆等混合食物,可提高其生物价。 详见表。 2、 蛋白质净利用率(Net Protein Utilization,NPU) 蛋白质净利用率表示摄入蛋白质被机体贮留的程度,同时也体现出各种蛋白质的不同 消化率。 蛋白质净利用率(NPU)= 摄入N 贮留N ×100 这公式可简化为 NPU=生物价×消化率 3、 蛋白质功效比(Protein Efficiency Ratio,PER) 蛋白质功效比表示实验动物在规定的实验条件下每摄取 1g 蛋白质体重增加的量。 蛋白质功效比(PER)= 食用蛋白质克数 动物体重增加克数