【教学方式】 理论讲授为主,多媒体教学。 第十二、十三章休克、DIC 【目的要求】 1.掌握休克的概念和分类。 2.掌握休克的分期及发病机制。 3.熟悉休克对机体代谢及重要器官功能的影响。 4.了解休克的原因和防治原则。 5.掌握弥散性血管内凝血(DIC)的概念,影响其发生发展的因素,以及DIC时机体的 功能代谢变化及其发生机制。 6.熟悉DIC的分期和分型。 7.了解DIC病因、发病机制。 【教学内容】 1.休克的病因和分类,休克的分期与发病机制,休克时机体代谢改变和器官功能障碍。 2.DIC的病因和发病机制,影响DIC发生发展的因素,DIC时机体代谢改变和临床 表现。 【散学方式】 理论讲授为主,多媒体教学。 第十五章心血管疾病 【目的要求】 1.掌握动脉粥样硬化的病理变化、冠心病的病变特征和临床病理联系。 2.掌握高血压病的类型、病理变化及后果。 3.掌握风湿病的基本病理变化和各器官的病变。 4.掌握心力衰竭的概念、原因、心力衰竭时机体的代偿功能和心力衰竭的发生机制。 5.熟悉感染性心内膜炎的病变和结局。 6.熟悉心瓣膜病的血流动力学变化。 7.熟悉心力衰竭的分类、心力衰竭时机体的主要功能、代谢变化。 8.了解动脉粥样硬化,高血压病、风湿病的病因,发病机理。 9.了解心力衰竭的防治原则。 【教学内容】 1.动脉粥样硬化的病因和发病机制,病理变化。 2.冠状动脉粥样硬化症、冠心病的病变特征及临床病理联系。 3.高血压病的病因、发病机制、类型和病理变化。 ·258·

·258· 【教学方式】 理论讲授为主,多媒体教学。 第十二、十三章 休克、DIC 【目的要求】 1.掌握休克的概念和分类。 2.掌握休克的分期及发病机制。 3.熟悉休克对机体代谢及重要器官功能的影响。 4.了解休克的原因和防治原则。 5.掌握弥散性血管内凝血(DIC)的概念,影响其发生发展的因素,以及 DIC 时机体的 功能代谢变化及其发生机制。 6.熟悉 DIC 的分期和分型。 7.了解 DIC 病因、发病机制。 【教学内容】 1.休克的病因和分类, 休克的分期与发病机制,休克时机体代谢改变和器官功能障碍。 2.DIC 的病因和发病机制,影响 DIC 发生发展的因素,DIC 时机体代谢改变和临床 表现。 【教学方式】 理论讲授为主,多媒体教学。 第十五章 心血管疾病 【目的要求】 1.掌握动脉粥样硬化的病理变化、冠心病的病变特征和临床病理联系。 2.掌握高血压病的类型、病理变化及后果。 3.掌握风湿病的基本病理变化和各器官的病变。 4.掌握心力衰竭的概念、原因、心力衰竭时机体的代偿功能和心力衰竭的发生机制。 5.熟悉感染性心内膜炎的病变和结局。 6.熟悉心瓣膜病的血流动力学变化。 7.熟悉心力衰竭的分类、心力衰竭时机体的主要功能、代谢变化。 8.了解动脉粥样硬化,高血压病、风湿病的病因,发病机理。 9.了解心力衰竭的防治原则。 【教学内容】 1.动脉粥样硬化的病因和发病机制,病理变化。 2.冠状动脉粥样硬化症、冠心病的病变特征及临床病理联系。 3.高血压病的病因、发病机制、类型和病理变化

4.风湿病的病因与发病机制、基本病变和各个器官病变。 5.感染性心内膜炎的常见类型和病理变化。 6.心瓣膜病的血流动力学变化。心力衰竭的概念、原因、诱因和分类。 7.心力衰竭发生的基本机制,心力衰竭时机体的代偿功能:心脏的代偿和心脏以外的 代偿。 8.心力衰竭时机体的主要功能、代谢变化。 【教学方式】 理论讲授为主,多媒体教学。 【实验内容】 1.大体标本观察:主动脉粥样硬化症,高血压病性固缩肾,风湿性心瓣膜病。 2.切片观察:动脉粥样硬化,风湿性心肌炎。 第十六章呼吸系统疾病 【目的要求】 1.掌握慢性阻塞性肺病(慢性支气管炎、肺气肿)的病理变化及临床病理联系。 2.掌握慢性肺源性心脏病的病理变化和临床病理联系。 3.掌握细菌性肺炎(大叶性肺炎和小叶性肺炎)的病变特点及临床病理联系。 4.掌握结核病的基本病变及其转化规律,原发性与继发性肺结核的病变特点。 5.掌握呼吸衰竭的概念、原因、和发病机制。 6.熟悉肺外器官(淋巴结、肠、腹膜、脑膜、肾、骨关节等)结核病的病变特点。 7.熟悉呼吸衰竭的主要功能代谢变化。了解间质性肺炎的病变和病理临床联系。 8.了解呼吸衰竭的的防治原则。 【教学内容】 1,慢性阻塞性肺疾病(慢性支气管炎,肺气肿)的病因,发病机理,病理变化及临床 病理联系。 2.慢性肺源性心脏病的病变和临床联系。 3.细菌性肺炎(大叶性肺炎、小叶性肺炎)的病因,发病机理,病理变化及临床病理联系。 4.结核病的基本病变及其转化规律,原发性肺结核、继发性肺结核的病变特点及临床 病理联系。 5.肺外器官(淋巴结、肠、腹膜、脑膜、肾、骨关节等)结核病的病变特点。 6.病毒性及支源体肺炎的病因和病理变化。 7.呼吸衰竭的概念、分类。 8.呼吸衰竭的原因、呼吸衰竭的发病机制:肺通气功能障碍和肺换气功能障碍。 9.呼吸衰竭时机体的主要功能代谢变化。 ·259·

·259· 4.风湿病的病因与发病机制、基本病变和各个器官病变。 5.感染性心内膜炎的常见类型和病理变化。 6.心瓣膜病的血流动力学变化。心力衰竭的概念、原因、诱因和分类。 7.心力衰竭发生的基本机制,心力衰竭时机体的代偿功能:心脏的代偿和心脏以外的 代偿。 8.心力衰竭时机体的主要功能、代谢变化。 【教学方式】 理论讲授为主,多媒体教学。 【实验内容】 1.大体标本观察:主动脉粥样硬化症,高血压病性固缩肾,风湿性心瓣膜病。 2.切片观察:动脉粥样硬化,风湿性心肌炎。 第十六章 呼吸系统疾病 【目的要求】 1.掌握慢性阻塞性肺病(慢性支气管炎、肺气肿)的病理变化及临床病理联系。 2.掌握慢性肺源性心脏病的病理变化和临床病理联系。 3.掌握细菌性肺炎(大叶性肺炎和小叶性肺炎)的病变特点及临床病理联系。 4.掌握结核病的基本病变及其转化规律,原发性与继发性肺结核的病变特点。 5.掌握呼吸衰竭的概念、原因、和发病机制。 6.熟悉肺外器官(淋巴结、肠、腹膜、脑膜、肾、骨关节等)结核病的病变特点。 7.熟悉呼吸衰竭的主要功能代谢变化。了解间质性肺炎的病变和病理临床联系。 8.了解呼吸衰竭的的防治原则。 【教学内容】 1.慢性阻塞性肺疾病(慢性支气管炎,肺气肿)的病因,发病机理,病理变化及临床 病理联系。 2.慢性肺源性心脏病的病变和临床联系。 3.细菌性肺炎(大叶性肺炎、小叶性肺炎)的病因,发病机理,病理变化及临床病理联系。 4.结核病的基本病变及其转化规律,原发性肺结核、继发性肺结核的病变特点及临床 病理联系。 5.肺外器官(淋巴结、肠、腹膜、脑膜、肾、骨关节等)结核病的病变特点。 6.病毒性及支源体肺炎的病因和病理变化。 7.呼吸衰竭的概念、分类。 8.呼吸衰竭的原因、呼吸衰竭的发病机制:肺通气功能障碍和肺换气功能障碍。 9.呼吸衰竭时机体的主要功能代谢变化

【教学方式】 理论讲授为主,多媒体教学。 【实验内容】 1.大体标本观察:大叶性肺炎,融合性小叶性肺炎,肾结核,肺结核。 2.切片观察:大叶性肺炎,小叶性肺炎。 第十七章消化系统疾病 【目的要求】 1.掌握慢性萎缩性胃炎的病变特点。 2.掌握慢性消化性溃疡病的病变特征及合并症。 3.掌握良恶性溃疡的区别要点。 4.掌握病毒性肝炎和门脉性肝硬变的病理变化和临床病理联系。 5.掌握肝性脑病的概念和发病机制。 6.熟悉急性胃炎慢性浅表性胃炎的基本病理变化。 7.熟悉消化性溃疡的病因及发病机制。 8.了解肝性脑病的诱因。 【教学内容】 1.急性胃炎与慢性胃炎的病变特点和类型。 2.消化性溃疡病发病机理、病理变化、结局及合并症。 3.病毒性肝炎的病因、发病机制、基本病变、临床病理类型。 4.门脉性肝硬变、坏死后性肝硬变的病因、发病机理、病理变化及临床病理联系。 5.肝性脑病的概念、原因和类型。 6.肝性脑病的发病机理:氨中毒学说、假神经递质学说、血浆氨基酸失衡学说、其它。 7.肝性脑病的诱因和防治原则。 【教学方式】 理论讲授为主,多媒体教学。 【实验内容】 1.大体标本观察:胃溃疡、门脉性肝硬变、坏死后性肝硬化。 2.切片观察:慢性胃溃疡、急性普通型肝炎、亚急性重型肝炎、门脉性肝变。 第十八章泌尿系统疾病 【目的要求】 1.掌握各型肾小球肾炎的光镜特点和临床病理联系。 2.掌握慢性肾盂肾炎的病因、病理变化和临床病理联系。 3.掌握急、慢性肾功能衰竭和尿毒症的概念、病因和发病机制。 ·260·

·260· 【教学方式】 理论讲授为主,多媒体教学。 【实验内容】 1.大体标本观察:大叶性肺炎,融合性小叶性肺炎,肾结核,肺结核。 2.切片观察:大叶性肺炎,小叶性肺炎。 第十七章 消化系统疾病 【目的要求】 1.掌握慢性萎缩性胃炎的病变特点。 2.掌握慢性消化性溃疡病的病变特征及合并症。 3.掌握良恶性溃疡的区别要点。 4.掌握病毒性肝炎和门脉性肝硬变的病理变化和临床病理联系。 5.掌握肝性脑病的概念和发病机制。 6.熟悉急性胃炎慢性浅表性胃炎的基本病理变化。 7.熟悉消化性溃疡的病因及发病机制。 8.了解肝性脑病的诱因。 【教学内容】 1.急性胃炎与慢性胃炎的病变特点和类型。 2.消化性溃疡病发病机理、病理变化、结局及合并症。 3.病毒性肝炎的病因、发病机制、基本病变、临床病理类型。 4.门脉性肝硬变、坏死后性肝硬变的病因、发病机理、病理变化及临床病理联系。 5.肝性脑病的概念、原因和类型。 6.肝性脑病的发病机理:氨中毒学说、假神经递质学说、血浆氨基酸失衡学说、其它。 7.肝性脑病的诱因和防治原则。 【教学方式】 理论讲授为主,多媒体教学。 【实验内容】 1.大体标本观察:胃溃疡、门脉性肝硬变、坏死后性肝硬化。 2.切片观察:慢性胃溃疡、急性普通型肝炎、亚急性重型肝炎、门脉性肝变。 第十八章 泌尿系统疾病 【目的要求】 1.掌握各型肾小球肾炎的光镜特点和临床病理联系。 2.掌握慢性肾盂肾炎的病因、病理变化和临床病理联系。 3.掌握急、慢性肾功能衰竭和尿毒症的概念、病因和发病机制

4.熟悉各型肾小球肾炎的发病机制,免疫荧光和电镜特征。 5.熟悉急、慢性肾功能衰竭的临床经过与表现,对机体的影响和功能代谢变化。 6.了解各型肾小球肾炎的发病机制。 7.了解急、慢性肾功能衰竭的防治原则。 【教学内容】 1.祕尿系统疾病概述。 2.肾小球肾炎的概念、病因及发病机理,病理类型,基本病理变化,临床病理联系和 结局。 3.急、慢性肾盂肾炎的病因和发病机理,感染途径,病理变化,临床病理联系和结局。 4.急性肾功能衰竭的概念、病因与分类。急性肾功能衰竭的发病机制。 5.急性肾功能衰竭的分型、分期、机能代谢变化及防治原则。 6.慢性肾功能衰竭的概念、病因。 7.慢性肾功能衰竭的发病过程及发病机制 8.尿毒症的概念、尿毒症毒素。 【教学方式】 理论讲授为主,多媒体教学。 【实验内容】 1.大体标本观察:慢性肾盂肾炎 2.切片标本观察项目:急性肾小球肾炎、慢性肾小球肾炎、新月体肾炎。 第二十章传染病和寄生虫病 【目的要求】 1.掌握伤寒、细菌性痢疾的病变特点及临床病理联系。 2.流脑及乙脑的病变特点及临床病理联系。 3.掌握血吸虫病病理变化及临床病理联系。 4.熟悉阿米巴病的基本病理变化、病变部位和临床病理联系。 5.了解流行性出血热、脊髓灰质炎的基本病变。 【教学内容】 1,传染病概述,流脑、乙脑、伤寒、细菌性痢疾的病因、发病机理、传染途径、病理 变化及临床病理联系。 2.阿米巴病,血吸虫病的病因,传染途径,发病机理,病理变化及临床病理联系。 【教学方式】 理论讲授为主,多媒体教学。 ·261·

·261· 4.熟悉各型肾小球肾炎的发病机制,免疫荧光和电镜特征。 5.熟悉急、慢性肾功能衰竭的临床经过与表现,对机体的影响和功能代谢变化。 6.了解各型肾小球肾炎的发病机制。 7.了解急、慢性肾功能衰竭的防治原则。 【教学内容】 1.泌尿系统疾病概述。 2.肾小球肾炎的概念、病因及发病机理,病理类型,基本病理变化,临床病理联系和 结局。 3.急、慢性肾盂肾炎的病因和发病机理,感染途径,病理变化,临床病理联系和结局。 4.急性肾功能衰竭的概念、病因与分类。急性肾功能衰竭的发病机制。 5.急性肾功能衰竭的分型、分期、机能代谢变化及防治原则。 6.慢性肾功能衰竭的概念、病因。 7.慢性肾功能衰竭的发病过程及发病机制。 8.尿毒症的概念、尿毒症毒素。 【教学方式】 理论讲授为主,多媒体教学。 【实验内容】 1.大体标本观察:慢性肾盂肾炎 2.切片标本观察项目:急性肾小球肾炎、慢性肾小球肾炎、新月体肾炎。 第二十章 传染病和寄生虫病 【目的要求】 1.掌握伤寒、细菌性痢疾的病变特点及临床病理联系。 2.流脑及乙脑的病变特点及临床病理联系。 3.掌握血吸虫病病理变化及临床病理联系。 4.熟悉阿米巴病的基本病理变化、病变部位和临床病理联系。 5.了解流行性出血热、脊髓灰质炎的基本病变。 【教学内容】 1.传染病概述,流脑、乙脑、伤寒、细菌性痢疾的病因、发病机理、传染途径、病理 变化及临床病理联系。 2.阿米巴病,血吸虫病的病因,传染途径,发病机理,病理变化及临床病理联系。 【教学方式】 理论讲授为主,多媒体教学

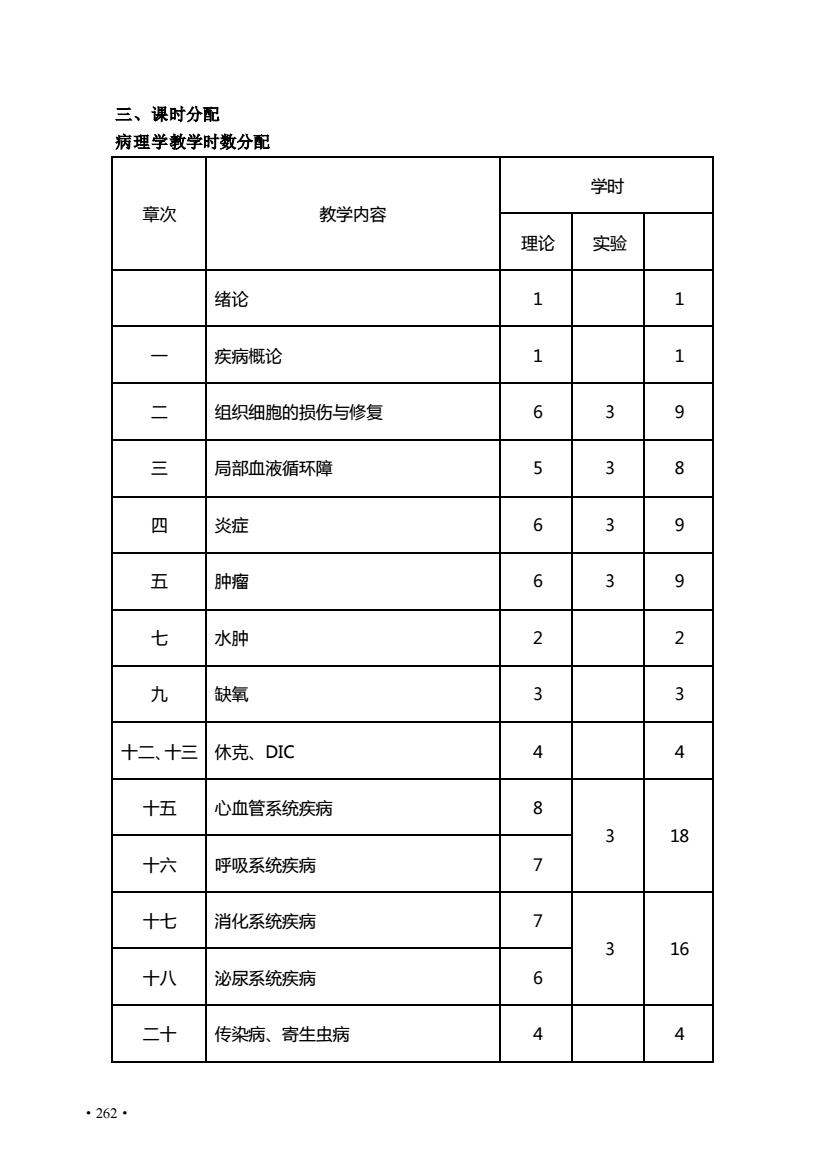

三、课时分配 病理学教学时数分配 学时 章次 教学内容 理论 实验 绪论 1 1 疾病概论 1 1 二 组织细胞的损伤与修复 6 心 9 三 局部血液循环障 5 3 8 四 炎症 6 3 9 五 肿瘤 6 3 9 七 水肿 2 2 九 缺氧 3 3 十二、十三 休克、DIC 4 4 十五 心血管系统疾病 8 3 18 十六 呼吸系统疾病 7 十七 消化系统疾病 7 3 16 十八 泌尿系统疾病 6 二十 传染病、寄生虫病 4 4 ·262·

·262· 三、课时分配 病理学教学时数分配 章次 教学内容 学时 理论 实验 绪论 1 1 一 疾病概论 1 1 二 组织细胞的损伤与修复 6 3 9 三 局部血液循环障 5 3 8 四 炎症 6 3 9 五 肿瘤 6 3 9 七 水肿 2 2 九 缺氧 3 3 十二、十三 休克、DIC 4 4 十五 心血管系统疾病 8 3 18 十六 呼吸系统疾病 7 十七 消化系统疾病 7 3 16 十八 泌尿系统疾病 6 二十 传染病、寄生虫病 4 4