第四章细菌和病毒的遗传分析 教学内容要点 病毒的遗传学分析 〡噬菌体的繁殖和突变型 2噬菌体突变的重组实验 3入噬黄体基因组 4环状排列和末端重复(自学) 细菌的遗传学分析 1细菌细胞和染色体 2大肠杆菌的突变型及筛选 3F因子和高频重组 4中断杂交与重组作图 5F'因子与性导 6转化与转导作图 难点 噬菌体突变的重组实验 F因子和高频重组 中断杂交与重组作图 F'因子与性导 转导 第一节病毒的遗传分析 4.11噬菌体的特点 ()结构简单: 蛋白质外壳、核酸、某些碳水化合物、脂肪等。 (2②)多样性。外壳的蛋白质种类、DNA分子类型和结构 (3)两大类: ①烈性噬菌体:T噬菌体系列(T17) ②温和性噬菌体:P1和入噬菌体。 4.11.2烈性噬菌体: (1)结构大同小异,外貌一般呈蝌蚪状:T偶列噬菌体:头部:双链DNA分子的染色 体:颈部:中空的针状结构及外鞘:末端:由基盘、尾针和尾丝组成。 T4呢 DNA ☒

第四章 细菌和病毒的遗传分析 教学内容要点 病毒的遗传学分析 1 噬菌体的繁殖和突变型 2 噬菌体突变的重组实验 3 λ噬菌体基因组 4 环状排列和末端重复(自学) 细菌的遗传学分析 1 细菌细胞和染色体 2 大肠杆菌的突变型及筛选 3 F 因子和高频重组 4 中断杂交与重组作图 5 F′因子与性导 6 转化与转导作图 难点 噬菌体突变的重组实验 F 因子和高频重组 中断杂交与重组作图 F′因子与性导 转导 第一节 病毒的遗传分析 4.1.1 噬菌体的特点 ⑴ 结构简单: 蛋白质外壳、核酸、某些碳水化合物、脂肪等。 ⑵ 多样性。外壳的蛋白质种类、DNA 分子类型和结构。 ⑶ 两大类: ① 烈性噬菌体:T 噬菌体系列(T1~T7); ② 温和性噬菌体: P1 和λ噬菌体。 4.1.1.2 烈性噬菌体: (1)结构大同小异,外貌一般呈蝌蚪状:T 偶列噬菌体; 头部:双链 DNA 分子的染色 体; 颈部:中空的针状结构及外鞘;末端:由基盘、尾针和尾丝组成

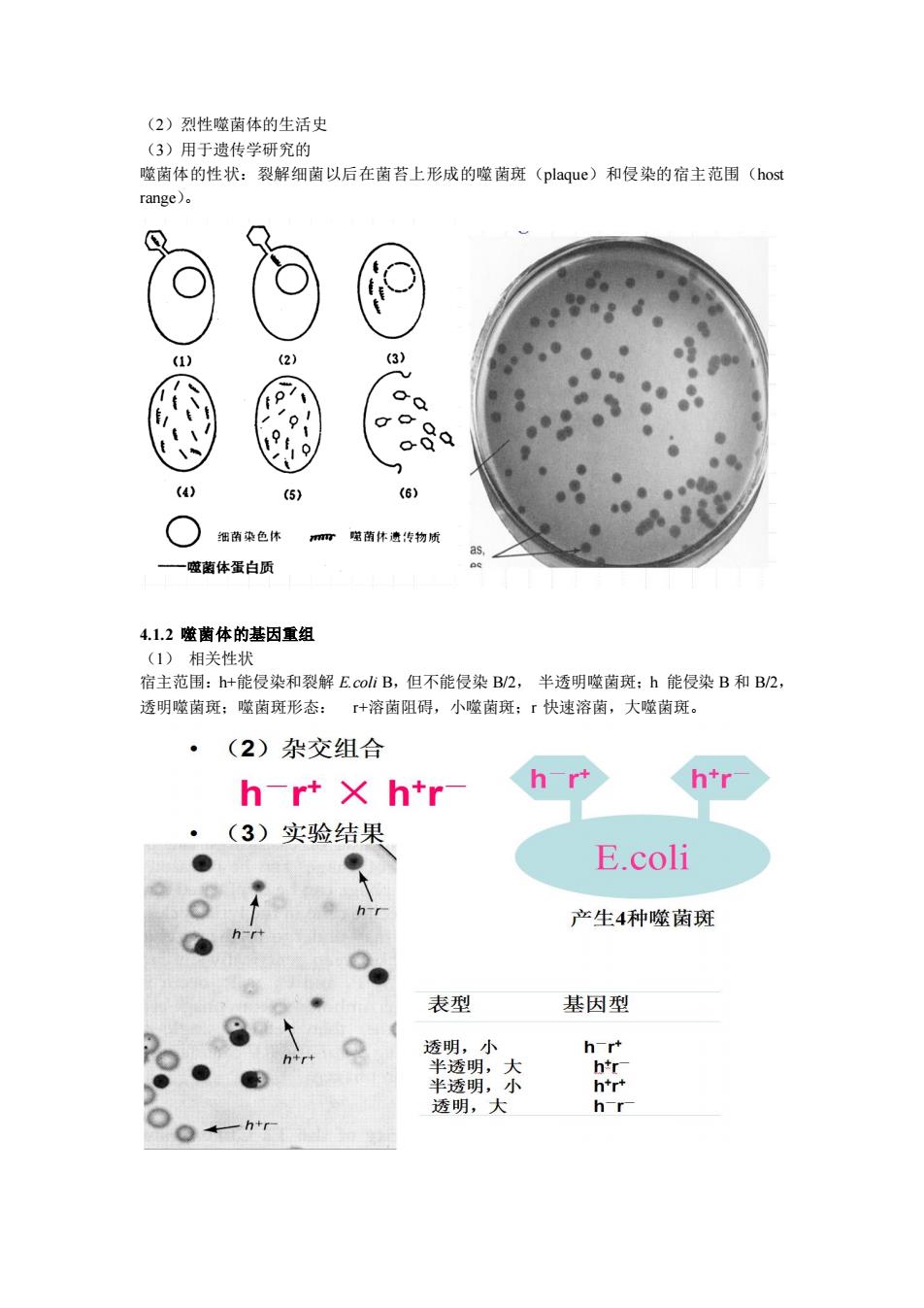

(2)烈性噬菌体的生活史 (3)用于遗传学研究的 噬菌体的性状:裂解细菌以后在菌苔上形成的噬菌斑(plaque)和侵染的宿主范围(hos range). 5 6 ○南染色休 一噬菌体蛋白质 4.1.2噬菌体的基因重组 (1)相关性状 宿主范围:h+能侵染和裂解EcoliB,但不能侵染B2,半透明噬菌斑:h能侵染B和B2, 透明噬菌斑:噬菌斑形态: 「+溶茵阻碍,小鉴菌斑:「快速溶菌,大噬菌斑 (2)杂交组合 h-r+X h'r hr+ h'r (3)实验结果 ● E.coli 产生4种噬菌斑 表型 基因型 h-r 'r 半透明, 小 h'r 透明,大 hr

(2)烈性噬菌体的生活史 (3)用于遗传学研究的 噬菌体的性状:裂解细菌以后在菌苔上形成的噬菌斑(plaque)和侵染的宿主范围(host range)。 4.1.2 噬菌体的基因重组 (1) 相关性状 宿主范围:h+能侵染和裂解 E.coli B,但不能侵染 B/2, 半透明噬菌斑;h 能侵染 B 和 B/2, 透明噬菌斑;噬菌斑形态: r+溶菌阻碍,小噬菌斑;r 快速溶菌,大噬菌斑

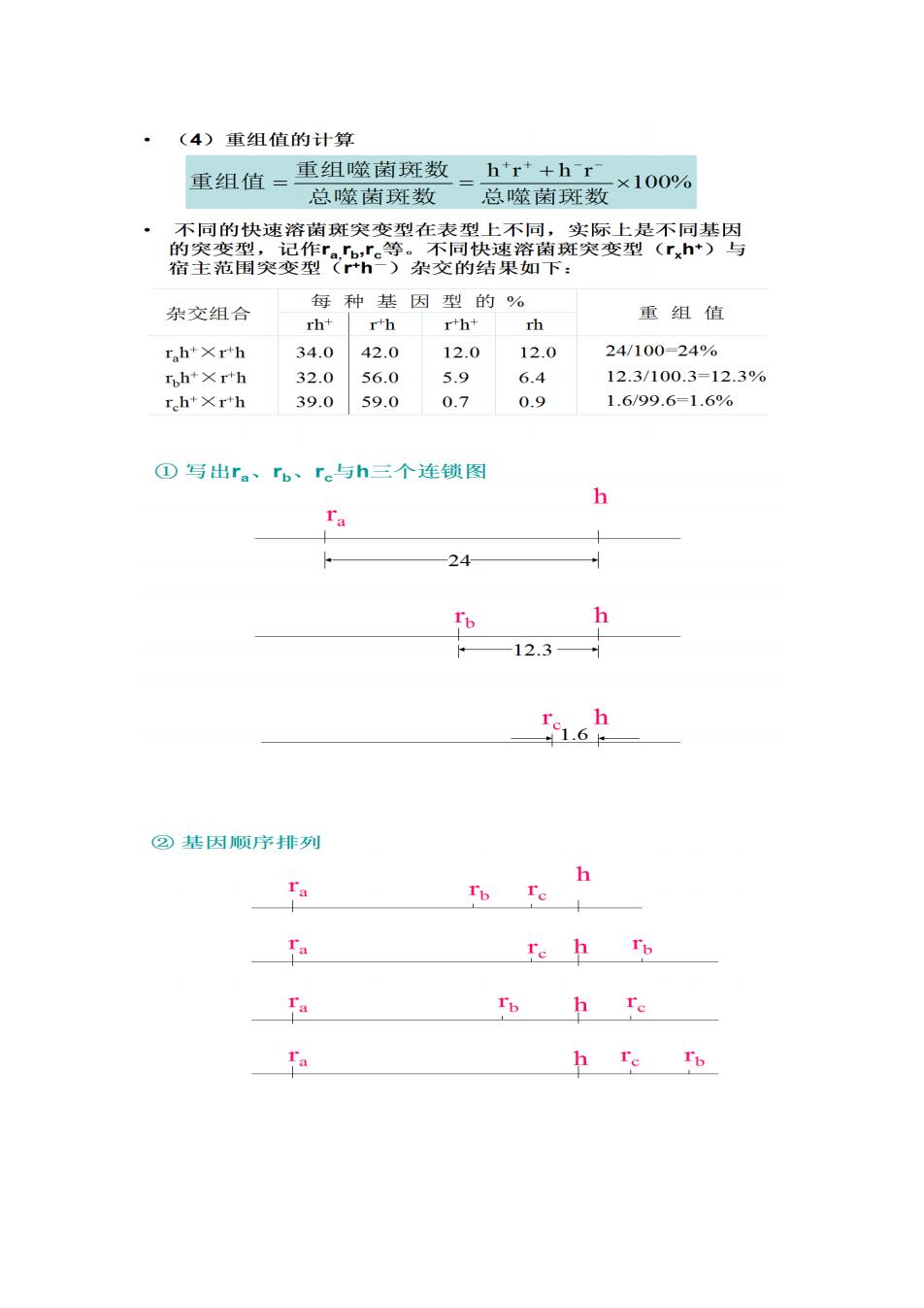

(4)重组值的计算 重组值= 重组噬菌斑数 h'r+hr 总噬菌斑数 总噬菌斑数×100% 的 不同快速 主范围突变型h°)杂交的结果如下: sh+) 每种基因型的% 杂交组合 重组值 rh+ rth rth+ rh rhrh 34.0 42.0 12.0 12.0 24/100-24% rh'Xrh 32.056.0 5.9 6.4 12.3/100.3=12.3% rh*×r+h 39.059.0 0.7 0.9 1.6/99.6=1.6% ①写出r。、rb、r。与h三个连锁图 -24 fb 6 人 123 516h ②基因顺序排列 h Ta Te Ia r。hrb Ta ro h re hrrb

③确定基因顺序 确定 重组型=13.9 说明h位于r,及re之间,所以顺序为r。h-r。 h 至于r。在h哪一边,是靠 r 近rb还是r 须再进 步确实 T2噬体的基因是环状的。 第二节细菌的遗传学分析 42.1细菌和病毒在遗传研究中的优越性 作为遗传研究材料具有独特优势。了解微生物遗传研究有助于理解分子生物学、分子遗 传学理论发展。 。繁殖快, 世代短。细菌20分钟,病毒几百个h 2.易管理、分析。繁殖快易于获得大量物质用于分析。 3.遗传物质简单,只含裸露的DNA或RNA,适于基因结构和功能研究。 4.便于研究基因突变。单倍体易于表现(隐性和显性都表现)。虽然突变率<105,至少需 上百个培养皿,但只要培养基上加所希望突变的抗性物质,就有望短期鉴定出来 5.便于研究恭因的作用 显隐性都表现,可设计各种营养缺陷型来研究基因的功能 6可用作研究高等生物的简单模型。高等生物复杂,可用细菌来代替某种研究。 7.在研究基因结构、功能与表达调控时较为简便。 同时: ■微生物的应用领域日益扩大、成就突出(微生物工程) ■在遗传工程(包括动植物中,作为重要研究材料 4.22细菌和病毒的拟有性过程 真核生物基因分离、自由组合及连锁交换均通过有性过程(减数分裂一受精)实现。细菌 和病毒均属于原核生物,不存在严格意义上的有性过程。 但细南细胞内除了染色体外还有一些寄生性复制因子(如噬菌体和质粒,也被称为核外或染 色体外因子),它们可以在细胞间传递,并且能形成细菌染色体间以及细菌染色体与核外遗 子间的重组体 这种重组体结构类似 真核生物减数分裂过程中形成的重组体结构 拟有性过程:引起细菌、病毒间遗传物质转移与重组的过程。拟有性过程的存在是细菌、病 毒的遗传学研究,特别是作为真核生物的模型研究遗传重组和基因结构的重要前提。 4.2.3细菌遗传的实验研究方法 4.2.3.1细胞计数(培养物细胞浓度)培养物中微生物计数方法是微生物学的基本实验技术,其 对原培养物进行连续稀释 进行平板涂抹培养: 每个细胞形成一个菌落,计数菌落:根据稀释倍数计算原培养物中的细胞浓度

第二节 细菌的遗传学分析 4.2.1 细菌和病毒在遗传研究中的优越性 作为遗传研究材料具有独特优势。了解微生物遗传研究有助于理解分子生物学、分子遗 传学理论发展。 1. 繁殖快, 世代短。 细菌 20 分钟,病毒几百个/h。 2. 易管理、分析。 繁殖快易于获得大量物质用于分析。 3. 遗传物质简单,只含裸露的 DNA 或 RNA,适于基因结构和功能研究。 4. 便于研究基因突变。单倍体易于表现(隐性和显性都表现)。虽然突变率<105 ,至少需 上百个培养皿,但只要培养基上加所希望突变的抗性物质,就有望短期鉴定出来。 5. 便于研究基因的作用。显隐性都表现,可设计各种营养缺陷型来研究基因的功能。 6.可用作研究高等生物的简单模型。高等生物复杂,可用细菌来代替某种研究。 7. 在研究基因结构、功能与表达调控时较为简便。 同时: ◼ 微生物的应用领域日益扩大、成就突出(微生物工程); ◼ 在遗传工程(包括动植物)中,作为重要研究材料. 4.2.2 细菌和病毒的拟有性过程 真核生物基因分离、自由组合及连锁交换均通过有性过程(减数分裂—受精)实现。细菌 和病毒均属于原核生物,不存在严格意义上的有性过程。 但细菌细胞内除了染色体外还有一些寄生性复制因子(如噬菌体和质粒,也被称为核外或染 色体外因子),它们可以在细胞间传递,并且能形成细菌染色体间以及细菌染色体与核外遗 传因子间的重组体。这种重组体结构类似于真核生物减数分裂过程中形成的重组体结构。 拟有性过程:引起细菌、病毒间遗传物质转移与重组的过程。拟有性过程的存在是细菌、病 毒的遗传学研究,特别是作为真核生物的模型研究遗传重组和基因结构的重要前提。 4.2.3 细菌遗传的实验研究方法 4.2.3.1 细胞计数(培养物细胞浓度)培养物中微生物计数方法是微生物学的基本实验技术,其 基本过程是: 对原培养物进行连续稀释; 进行平板涂抹培养; 每个细胞形成一个菌落, 计数菌落;根据稀释倍数计算原培养物中的细胞浓度

·4.2.3.2建立纯系的方法 一纯培养 ●挑取由单个细胞繁殖而 通常用板 焙养 倍养1一2写 ·有时琴果 从单细胞直接培养建立 肉见) 个是器的克 菌的平板培养 4.2.3.3选择培养法鉴定突变型与重组型 许多细菌的突变都与培养基营养成分及培养条件有关。 营养缺陷型的筛选与鉴定: 选择培养法。根据菌株在基本培养基和营养培养基上的生长表现将菌株分为原养型(也称为 原生营养型)与营养缺陷型(在基本培养基上不能正常生长,只能在相应的营养培养基上生 长)。营养突变型的筛选、鉴定方法与红色面包霉生化突变型的鉴定方法基本 一致 其它突变类型的筛选、鉴定:对于其它的突变类型(如温度敏感型),也可以通过培养条件的 选择培养来筛选与鉴定。 4.2.3.4突变型与重组型的批量筛选方法 选择培养法一次可鉴定、筛选一种突变型,但要检测分离含有多种突变型的混和菌株 仅采用选择培养法要进行多次试验才能够达到目的。 效率低 为高效分离、检测在混和群体中不同突变型,黎德伯格夫妇设计了影印培养法。该方法原理 与选择培养法一致,但采用影印法将在完全培养基上单菌落同时接种到不同选择培养基上同 时对所有茵落进行选择培养,鉴定效率大大提高

4.2.3.3 选择培养法鉴定突变型与重组型 许多细菌的突变都与培养基营养成分及培养条件有关。 营养缺陷型的筛选与鉴定: 选择培养法。根据菌株在基本培养基和营养培养基上的生长表现将菌株分为原养型(也称为 原生营养型)与营养缺陷型(在基本培养基上不能正常生长,只能在相应的营养培养基上生 长)。营养突变型的筛选、鉴定方法与红色面包霉生化突变型的鉴定方法基本一致。 其它突变类型的筛选、鉴定:对于其它的突变类型(如温度敏感型),也可以通过培养条件的 选择培养来筛选与鉴定。 4.2.3.4 突变型与重组型的批量筛选方法 选择培养法一次可鉴定、筛选一种突变型,但要检测分离含有多种突变型的混和菌株, 仅采用选择培养法要进行多次试验才能够达到目的,效率低。 为高效分离、检测在混和群体中不同突变型,黎德伯格夫妇设计了影印培养法。该方法原理 与选择培养法一致,但采用影印法将在完全培养基上单菌落同时接种到不同选择培养基上同 时对所有菌落进行选择培养,鉴定效率大大提高