注意:()最初的培养基是非选择性的,各种突变型都能够在其上生长: (2)采用适当的方法如涂布或划线法,以使培养物茵落之间要分开 影印培养法 菌落 68o 图7-3细菌的影印培养 4.2.2转化(tr nsformation) 转化 maton ) 是指某些细菌通过其细胞膜摄取供体的染色体片段,并将此外 源DNA片段通过重组掺入自身的染色体组的过程。只有当掺入DNA片段产生新的表现型 时,才能测知转化的发生。 如野生型肺炎双球菌(Sep-1 ococcus pneumoniae)茵落为光滑型,一种突变型为粗糙型, 两者根本差异在于荚膜形成:荚膜的主要成分是多糖,具特殊的抗原性:不同抗原型是遗传 的、稳定的, 一般情况下不发生互变。 (1)Griffith转化研究(1928) S-I capsules+● 8008 Dead R型 根据上述研究结果Griffith认为: 死细菌中的某种物质转移到活细菌中,使之具有毒性,导致小家鼠死亡。将这种细菌 一些研究者 重复上述试验,并且进行了体外培养试验,即:将加热杀死的S细菌与无毒R细菌混合培 养,然后注入小家鼠体内,同样导致家鼠死亡。表明:细菌在培养条件下也能够实现遗传类 型间的定向转化

注意:(1)最初的培养基是非选择性的,各种突变型都能 够在其上生长; (2)采用适当的方法如涂布或划线法,以使培养物菌落之间要分开。 4.2.2 转化(transformation) 转化(transformaton):是指某些细菌通过其细胞膜摄取供体的染色体片段,并将此外 源 DNA 片段通过重组掺入自身的染色体组的过程。只有当掺入 DNA 片段产生新的表现型 时,才能测知转化的发生。 如野生型肺炎双球菌(Strep-tococcus pneumoniae)菌落为光滑型,一种突变型为粗糙型, 两者根本差异在于荚膜形成;荚膜的主要成分是多糖,具特殊的抗原性;不同抗原型是遗传 的、稳定的,一般情况下不发生互变。 根据上述研究结果 Griffith 认为: 死细菌中的某种物质转移到活细菌中,使之具有毒性,导致小家鼠死亡。将这种细菌 遗传类型的转变称为转化,并将引起转化的物质称为转化因子(tranforming principle)。 当时的生化分析技术还无法鉴定杀死细菌中的成分,不知转化因子为何物。以后一些研究者 重复上述试验,并且进行了体外培养试验,即:将加热杀死的 S 细菌与无毒 R 细菌混合培 养,然后注入小家鼠体内,同样导致家鼠死亡。表明:细菌在培养条件下也能够实现遗传类 型间的定向转化

上述实验结果表明:来源于加热杀死的S细菌的某种转化因子使R细菌转化成为S型细菌。 Avry等人的实验实际上也表明:决定细菌遗传类型的物质是DNA,证明了DNA就是遗传 物质。转化定义为:某一基因型的细胞从周围介质中吸收来自另一基因型的DA而使它自 身的基因型和表现型发生相应变化的现象 (2)转化过程转化现象在细菌中是一种普遍现象。不同细菌转化过程有一定差异,但 都存在几个共同特征: ①感受春与成受态因子! 感受态指细菌能够从周围环境中吸收DNA分子进行转化的生理状态 感受态 一类蛋白质(感受态因子)影响,感受态因子可以在细菌间进行 转移,从感受态细菌中传递到非感受态细茵中,可以使后者变为感受态。 一般认为感受态出现在细菌对数生长后期,并且某些处理过程可以诱导或加 强感受态。以大肠杆茵为例,用Ca2+如CC12)处理对数生长后期的大肠杆 菌可以增强其感受能力 ②供体(dor or)DNA 与受体(())细胞结合结合发生在受体细胞特定部位结合)点 对供体DNA片段有一定要求 结合过程是一个可逆过程 ③DNA摄取: 一当细菌结合点饱和之后,细菌开始摄取外源DNA: 只有一条DNA单链进入细胞(单链摄入),另一条链在膜上降解。 ④联会(句napsis)):与外源DNA片段整合() 整合指单链转化DNA与受体DNA对应位点的置换,从而稳定地掺入到受 体DNA中的过程。 一是遗传重组的过程。研究整合的分子机制也是探过遗传重组的分子机制 细菌遗传转化的可能机制 供体DNA 进人 重组一 受体蘭 转化 B DNA鲜英 受体断裂 二分支迁移和修物 接 错配修复 二w (3)共转化与遗传图谱绘制 利用共转化绘制细菌连锁遗传图谱的基本原理 相邻基因发生共转化的概率与两者的距离间成正比,基因间距离越近,发生 共同转化的频率越高,反之越低

上述实验结果表明:来源于加热杀死的 S 细菌的某种转化因子使 R 细菌转化成为 S 型细菌。 Avery 等人的实验实际上也表明:决定细菌遗传类型的物质是 DNA,证明了 DNA 就是遗传 物质。转化定义为:某一基因型的细胞从周围介质中吸收来自另一基因型的 DNA 而使它自 身的基因型和表现型发生相应变化的现象。 (2) 转化过程 转化现象在细菌中是一种普遍现象。不同细菌转化过程有一定差异,但 都存在几个共同特征: ① 感受态与感受态因子: – 感受态指细菌能够从周围环境中吸收 DNA 分子进行转化的生理状态。 – 感受态主要受一类蛋白质(感受态因子)影响,感受态因子可以在细菌间进行 转移,从感受态细菌中传递到非感受态细菌中,可以使后者变为感受态。 – 一般认为感受态出现在细菌对数生长后期,并且某些处理过程可以诱导或加 强感受态。以大肠杆菌为例,用 Ca2+(如 CaCl2)处理对数生长后期的大肠杆 菌可以增强其感受能力。 ② 供体(donor)DNA 与受体(receptor)细胞结合 结合发生在受体细胞特定部位(结合点) – 对供体 DNA 片段有一定要求 – 结合过程是一个可逆过程 ③ DNA 摄取: – 当细菌结合点饱和之后,细菌开始摄取外源 DNA; – 只有一条 DNA 单链进入细胞(单链摄入),另一条链在膜上降解。 ④ 联会(synapsis):与外源 DNA 片段整合(integration) – 整合指单链转化 DNA 与受体 DNA 对应位点的置换,从而稳定地掺入到受 体 DNA 中的过程。 – 是遗传重组的过程。研究整合的分子机制也是探讨遗传重组的分子机制。 (3)共转化与遗传图谱绘制 利用共转化绘制细菌连锁遗传图谱的基本原理: – 相邻基因发生共转化的概率与两者的距离间成正比,基因间距离越近,发生 共同转化的频率越高,反之越低

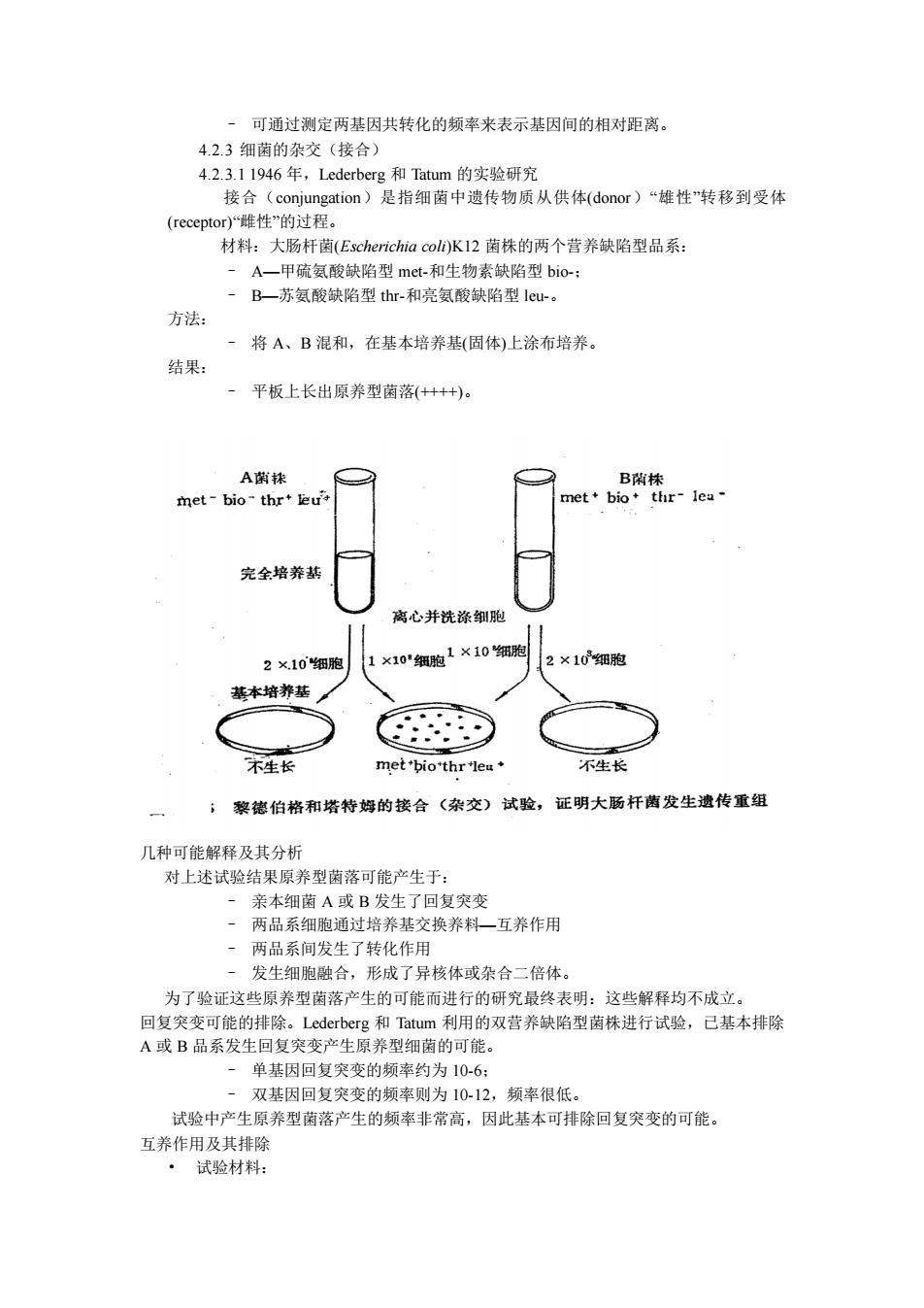

-可通过测定两基因共转化的频率来表示基因间的相对距离。 423细菌的杂交(接合) 42.31 1946年,Lederberg和Tatum的实验研究 接合(conjungation)是指细菌中遗传物质从供体(donor)“雄性"转移到受体 (receptor)雌性"的过程。 材料:大肠杆菌(Escherichia col)KI2茵株的两个营养缺陷型品系: A一甲硫氨酸缺陷型mct-和生物素缺陷型bio - B- 苏氨酸缺陷型hr-和亮氨酸缺陷型e 方法: 将A、B混和,在基本培养基(固体)上涂布培养。 结果: -平板上长出原养型菌落(++)。 A菌棒 B南株 met-bio-thr'eu net+bio·thr-lca 完全培养基 离心并洗涤细明 2X.10细明 0”细胞2×10 10细胞 基本培养 不生长 met'bio'thr"leu* 不生长 ;黎德伯格和塔特姆的接合(杂交)试验,证明大肠杆菌发生遗传重组 几种可能解释及其分析 对上述试验结果原养型菌落可能产生于: 亲本细菌A或B发生了回复突变 。两品系细胞通过培养基交换养料一互养作用 两品系间发生了转化作用 发生细胞融合,形成了异核体或杂合二倍体。 为了验证这些原养型菌落产生的可能而进行的研究最终表明:这些解释均不成立。 回复突变可能的排除。Lederberg和Tatum利用的双营养缺陷型菌株进行试验,已基本排除 A或B品系发生回复突变产生原养型细菌的可能。 单基因回复突变的频率约为10-6: 双基因回复突变的频率则为10-12,频率很低 试验中产生原养型菌落产生的频率非常高,因此基本可排除回复突变的可能。 互养作用及其排除 ·试脸材料:

– 可通过测定两基因共转化的频率来表示基因间的相对距离。 4.2.3 细菌的杂交(接合) 4.2.3.1 1946 年,Lederberg 和 Tatum 的实验研究 接合(conjungation)是指细菌中遗传物质从供体(donor)“雄性”转移到受体 (receptor)“雌性”的过程。 材料:大肠杆菌(Escherichia coli)K12 菌株的两个营养缺陷型品系: – A—甲硫氨酸缺陷型 met-和生物素缺陷型 bio-; – B—苏氨酸缺陷型 thr-和亮氨酸缺陷型 leu-。 方法: – 将 A、B 混和,在基本培养基(固体)上涂布培养。 结果: – 平板上长出原养型菌落(++++)。 几种可能解释及其分析 对上述试验结果原养型菌落可能产生于: – 亲本细菌 A 或 B 发生了回复突变 – 两品系细胞通过培养基交换养料—互养作用 – 两品系间发生了转化作用 – 发生细胞融合,形成了异核体或杂合二倍体。 为了验证这些原养型菌落产生的可能而进行的研究最终表明:这些解释均不成立。 回复突变可能的排除。Lederberg 和 Tatum 利用的双营养缺陷型菌株进行试验,已基本排除 A 或 B 品系发生回复突变产生原养型细菌的可能。 – 单基因回复突变的频率约为 10-6; – 双基因回复突变的频率则为 10-12,频率很低。 试验中产生原养型菌落产生的频率非常高,因此基本可排除回复突变的可能。 互养作用及其排除 • 试验材料: