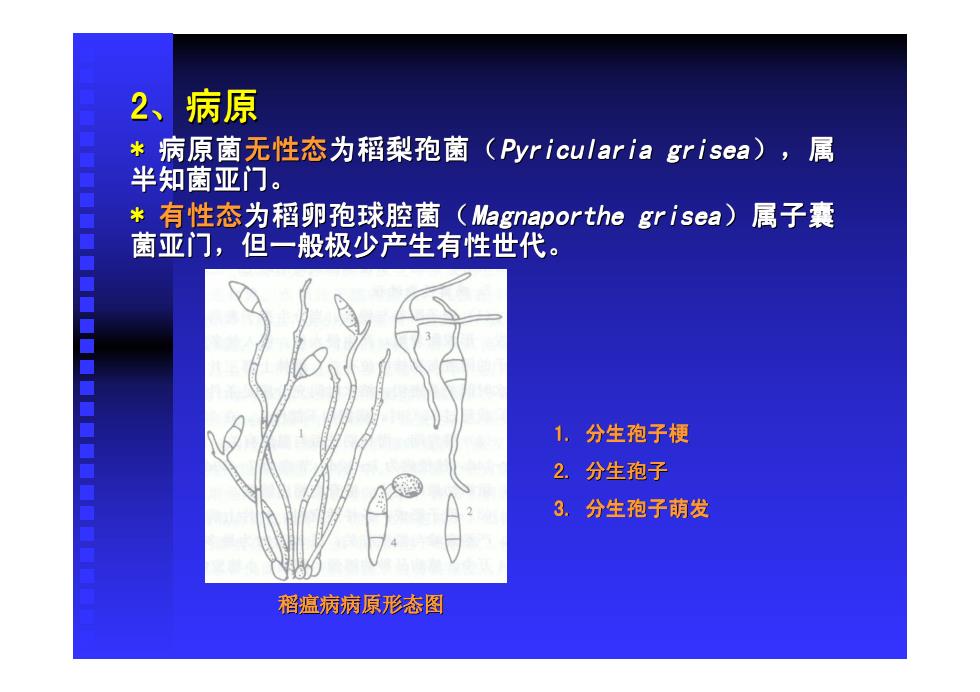

2 2 2 2 、病原 、病原 、病原 、病原 * * * * 病原菌 病原菌 病原菌 病原菌 无性态 无性态 无性态 无性态 为稻梨孢菌( 为稻梨孢菌( 为稻梨孢菌( 为稻梨孢菌( Pyricularia grisea Pyricularia grisea Pyricularia grisea Pyricularia grisea Pyricularia grisea Pyricularia grisea Pyricularia grisea Pyricularia grisea ),属 ),属 ),属 ),属 半知菌亚门。 半知菌亚门。 半知菌亚门。 半知菌亚门。 * * * * 有性态 有性态 有性态 有性态 为稻卵孢球腔菌( 为稻卵孢球腔菌( 为稻卵孢球腔菌( 为稻卵孢球腔菌( 为稻卵孢球腔菌( 为稻卵孢球腔菌( 为稻卵孢球腔菌( 为稻卵孢球腔菌( Magnaporthe grisea Magnaporthe grisea Magnaporthe grisea Magnaporthe grisea Magnaporthe grisea Magnaporthe grisea Magnaporthe grisea Magnaporthe grisea )属子囊 )属子囊 )属子囊 )属子囊 菌亚门,但一般极少产生有性世代。 菌亚门,但一般极少产生有性世代。 菌亚门,但一般极少产生有性世代。 菌亚门,但一般极少产生有性世代。 菌亚门,但一般极少产生有性世代。 菌亚门,但一般极少产生有性世代。 菌亚门,但一般极少产生有性世代。 菌亚门,但一般极少产生有性世代。 稻瘟病病原形态图 稻瘟病病原形态图 1. 1. 1. 1. 分生孢子梗 分生孢子梗 分生孢子梗 分生孢子梗 2. 2. 2. 2. 分生孢子 分生孢子 分生孢子 分生孢子 3. 3. 3. 3. 分生孢子萌发 分生孢子萌发 分生孢子萌发 分生孢子萌发

2 2 2 2 、病原 、病原 、病原 、病原 * * * * 病原菌 病原菌 病原菌 病原菌 无性态 无性态 无性态 无性态 为稻梨孢菌( 为稻梨孢菌( 为稻梨孢菌( 为稻梨孢菌( Pyricularia grisea Pyricularia grisea Pyricularia grisea Pyricularia grisea Pyricularia grisea Pyricularia grisea Pyricularia grisea Pyricularia grisea ),属 ),属 ),属 ),属 半知菌亚门。 半知菌亚门。 半知菌亚门。 半知菌亚门。 * * * * 有性态 有性态 有性态 有性态 为稻卵孢球腔菌( 为稻卵孢球腔菌( 为稻卵孢球腔菌( 为稻卵孢球腔菌( 为稻卵孢球腔菌( 为稻卵孢球腔菌( 为稻卵孢球腔菌( 为稻卵孢球腔菌( Magnaporthe grisea Magnaporthe grisea Magnaporthe grisea Magnaporthe grisea Magnaporthe grisea Magnaporthe grisea Magnaporthe grisea Magnaporthe grisea )属子囊 )属子囊 )属子囊 )属子囊 菌亚门,但一般极少产生有性世代。 菌亚门,但一般极少产生有性世代。 菌亚门,但一般极少产生有性世代。 菌亚门,但一般极少产生有性世代。 菌亚门,但一般极少产生有性世代。 菌亚门,但一般极少产生有性世代。 菌亚门,但一般极少产生有性世代。 菌亚门,但一般极少产生有性世代。 稻瘟病病原形态图 稻瘟病病原形态图 1. 1. 1. 1. 分生孢子梗 分生孢子梗 分生孢子梗 分生孢子梗 2. 2. 2. 2. 分生孢子 分生孢子 分生孢子 分生孢子 3. 3. 3. 3. 分生孢子萌发 分生孢子萌发 分生孢子萌发 分生孢子萌发

2.1 2.1 形态 形态 : : 无性态 无性态 分生孢子梗 分生孢子梗 从病组织的气孔或表皮成簇生 从病组织的气孔或表皮成簇生 从病组织的气孔或表皮成簇生 从病组织的气孔或表皮成簇生 出,很少单生,不分枝,一般有 出,很少单生,不分枝,一般有 出,很少单生,不分枝,一般有 出,很少单生,不分枝,一般有 2 2 ~ ~ 4 4 个隔膜,基部 个隔膜,基部 较粗,呈淡褐色,顶部较细,色较浅,顶部形成分 较粗,呈淡褐色,顶部较细,色较浅,顶部形成分 较粗,呈淡褐色,顶部较细,色较浅,顶部形成分 较粗,呈淡褐色,顶部较细,色较浅,顶部形成分 生孢子后,从其侧方生出短枝,再生分生孢子,如 生孢子后,从其侧方生出短枝,再生分生孢子,如 生孢子后,从其侧方生出短枝,再生分生孢子,如 生孢子后,从其侧方生出短枝,再生分生孢子,如 此连续多次,分生孢于脱落后,梗顶部成 此连续多次,分生孢于脱落后,梗顶部成 此连续多次,分生孢于脱落后,梗顶部成 此连续多次,分生孢于脱落后,梗顶部成 屈折状 屈折状 ; ; 分生孢子 分生孢子 无色或淡褐色,洋梨形或倒棍棒形,顶端 无色或淡褐色,洋梨形或倒棍棒形,顶端 无色或淡褐色,洋梨形或倒棍棒形,顶端 无色或淡褐色,洋梨形或倒棍棒形,顶端 钝尖,基部钝圆,有脚胞,成熟后常具 钝尖,基部钝圆,有脚胞,成熟后常具 钝尖,基部钝圆,有脚胞,成熟后常具 钝尖,基部钝圆,有脚胞,成熟后常具 2 2 个隔膜。 个隔膜。 有性态 有性态 病菌 病菌 子囊壳 子囊壳 黑色球形,有长喙,子囊圆柱 黑色球形,有长喙,子囊圆柱 黑色球形,有长喙,子囊圆柱 黑色球形,有长喙,子囊圆柱 形至棍棒形,多数子囊有 形至棍棒形,多数子囊有 形至棍棒形,多数子囊有 形至棍棒形,多数子囊有 8 8 个子囊孢子,少数 个子囊孢子,少数 个子囊孢子,少数 个子囊孢子,少数 1 1 ~ ~ 6 6 个, 个, 子囊孢子 子囊孢子 呈不规则排列,无色,呈梭形,略弯 呈不规则排列,无色,呈梭形,略弯 呈不规则排列,无色,呈梭形,略弯 呈不规则排列,无色,呈梭形,略弯 曲,有 曲,有 3 3 个隔膜。 个隔膜

2.1 2.1 形态 形态 : : 无性态 无性态 分生孢子梗 分生孢子梗 从病组织的气孔或表皮成簇生 从病组织的气孔或表皮成簇生 从病组织的气孔或表皮成簇生 从病组织的气孔或表皮成簇生 出,很少单生,不分枝,一般有 出,很少单生,不分枝,一般有 出,很少单生,不分枝,一般有 出,很少单生,不分枝,一般有 2 2 ~ ~ 4 4 个隔膜,基部 个隔膜,基部 较粗,呈淡褐色,顶部较细,色较浅,顶部形成分 较粗,呈淡褐色,顶部较细,色较浅,顶部形成分 较粗,呈淡褐色,顶部较细,色较浅,顶部形成分 较粗,呈淡褐色,顶部较细,色较浅,顶部形成分 生孢子后,从其侧方生出短枝,再生分生孢子,如 生孢子后,从其侧方生出短枝,再生分生孢子,如 生孢子后,从其侧方生出短枝,再生分生孢子,如 生孢子后,从其侧方生出短枝,再生分生孢子,如 此连续多次,分生孢于脱落后,梗顶部成 此连续多次,分生孢于脱落后,梗顶部成 此连续多次,分生孢于脱落后,梗顶部成 此连续多次,分生孢于脱落后,梗顶部成 屈折状 屈折状 ; ; 分生孢子 分生孢子 无色或淡褐色,洋梨形或倒棍棒形,顶端 无色或淡褐色,洋梨形或倒棍棒形,顶端 无色或淡褐色,洋梨形或倒棍棒形,顶端 无色或淡褐色,洋梨形或倒棍棒形,顶端 钝尖,基部钝圆,有脚胞,成熟后常具 钝尖,基部钝圆,有脚胞,成熟后常具 钝尖,基部钝圆,有脚胞,成熟后常具 钝尖,基部钝圆,有脚胞,成熟后常具 2 2 个隔膜。 个隔膜。 有性态 有性态 病菌 病菌 子囊壳 子囊壳 黑色球形,有长喙,子囊圆柱 黑色球形,有长喙,子囊圆柱 黑色球形,有长喙,子囊圆柱 黑色球形,有长喙,子囊圆柱 形至棍棒形,多数子囊有 形至棍棒形,多数子囊有 形至棍棒形,多数子囊有 形至棍棒形,多数子囊有 8 8 个子囊孢子,少数 个子囊孢子,少数 个子囊孢子,少数 个子囊孢子,少数 1 1 ~ ~ 6 6 个, 个, 子囊孢子 子囊孢子 呈不规则排列,无色,呈梭形,略弯 呈不规则排列,无色,呈梭形,略弯 呈不规则排列,无色,呈梭形,略弯 呈不规则排列,无色,呈梭形,略弯 曲,有 曲,有 3 3 个隔膜。 个隔膜

2.2 2.2 生理 生理 * 菌丝 菌丝 生长温度为 生长温度为 8 8 ~ ~ 37 37 ℃,适温为 ,适温为 26 26 ~ ~ 28 28 ℃。分生 。分生 孢子在 孢子在 10 10 ~ ~ 35 35 ℃范围内均可形成,以 范围内均可形成,以 范围内均可形成,以 范围内均可形成,以 25 25 ~ ~ 28 28 ℃为最 为最 适。 适。 萌发 萌发 温度范围为 温度范围为 15 15 ~ ~ 32 32 ℃,适温为 ,适温为 25 25 ~ ~ 28 28 ℃。 。 分生孢子致死温度:湿热为 分生孢子致死温度:湿热为 分生孢子致死温度:湿热为 分生孢子致死温度:湿热为 52 52 ℃(5 (5 ~ ~ 7min) 7min) ;病节内 ;病节内 的菌丝为 的菌丝为 55 55 ℃(10min) (10min) (10min) (10min) ;谷粒组织内为 ;谷粒组织内为 ;谷粒组织内为 ;谷粒组织内为 53 53 ℃(5min) (5min) 。 。 病菌对干热有较强的抵抗力。干燥条件下,分生孢 病菌对干热有较强的抵抗力。干燥条件下,分生孢 病菌对干热有较强的抵抗力。干燥条件下,分生孢 病菌对干热有较强的抵抗力。干燥条件下,分生孢 子在 子在 60 60 ℃经 经 30h 30h 仍有部分存活;于 仍有部分存活;于 仍有部分存活;于 仍有部分存活;于 4 4 ~ ~ 6 6 ℃条件下,经 条件下,经 过 过 50 50 ~ ~ 60d 60d ,仍有 ,仍有 20 20 %存活。病菌在速冻条件下, %存活。病菌在速冻条件下, %存活。病菌在速冻条件下, %存活。病菌在速冻条件下, - - 30 30 ℃下可存活 下可存活 18 18 个月。在室温条件下,稻节和麦粒 个月。在室温条件下,稻节和麦粒 个月。在室温条件下,稻节和麦粒 个月。在室温条件下,稻节和麦粒 上培养的菌。 上培养的菌。 分生孢子的形成 分生孢子的形成 分生孢子的形成 分生孢子的形成 ,要求相对湿度在 ,要求相对湿度在 ,要求相对湿度在 ,要求相对湿度在 93 93 %以上,并需有一定时间的光暗交替条件。 %以上,并需有一定时间的光暗交替条件。 %以上,并需有一定时间的光暗交替条件。 %以上,并需有一定时间的光暗交替条件。 萌发 萌发 要 要 求相对湿度在 求相对湿度在 90 90 %以上, %以上, 最好有水滴或水膜存在 最好有水滴或水膜存在 最好有水滴或水膜存在 最好有水滴或水膜存在 。

2.2 2.2 生理 生理 * 菌丝 菌丝 生长温度为 生长温度为 8 8 ~ ~ 37 37 ℃,适温为 ,适温为 26 26 ~ ~ 28 28 ℃。分生 。分生 孢子在 孢子在 10 10 ~ ~ 35 35 ℃范围内均可形成,以 范围内均可形成,以 范围内均可形成,以 范围内均可形成,以 25 25 ~ ~ 28 28 ℃为最 为最 适。 适。 萌发 萌发 温度范围为 温度范围为 15 15 ~ ~ 32 32 ℃,适温为 ,适温为 25 25 ~ ~ 28 28 ℃。 。 分生孢子致死温度:湿热为 分生孢子致死温度:湿热为 分生孢子致死温度:湿热为 分生孢子致死温度:湿热为 52 52 ℃(5 (5 ~ ~ 7min) 7min) ;病节内 ;病节内 的菌丝为 的菌丝为 55 55 ℃(10min) (10min) (10min) (10min) ;谷粒组织内为 ;谷粒组织内为 ;谷粒组织内为 ;谷粒组织内为 53 53 ℃(5min) (5min) 。 。 病菌对干热有较强的抵抗力。干燥条件下,分生孢 病菌对干热有较强的抵抗力。干燥条件下,分生孢 病菌对干热有较强的抵抗力。干燥条件下,分生孢 病菌对干热有较强的抵抗力。干燥条件下,分生孢 子在 子在 60 60 ℃经 经 30h 30h 仍有部分存活;于 仍有部分存活;于 仍有部分存活;于 仍有部分存活;于 4 4 ~ ~ 6 6 ℃条件下,经 条件下,经 过 过 50 50 ~ ~ 60d 60d ,仍有 ,仍有 20 20 %存活。病菌在速冻条件下, %存活。病菌在速冻条件下, %存活。病菌在速冻条件下, %存活。病菌在速冻条件下, - - 30 30 ℃下可存活 下可存活 18 18 个月。在室温条件下,稻节和麦粒 个月。在室温条件下,稻节和麦粒 个月。在室温条件下,稻节和麦粒 个月。在室温条件下,稻节和麦粒 上培养的菌。 上培养的菌。 分生孢子的形成 分生孢子的形成 分生孢子的形成 分生孢子的形成 ,要求相对湿度在 ,要求相对湿度在 ,要求相对湿度在 ,要求相对湿度在 93 93 %以上,并需有一定时间的光暗交替条件。 %以上,并需有一定时间的光暗交替条件。 %以上,并需有一定时间的光暗交替条件。 %以上,并需有一定时间的光暗交替条件。 萌发 萌发 要 要 求相对湿度在 求相对湿度在 90 90 %以上, %以上, 最好有水滴或水膜存在 最好有水滴或水膜存在 最好有水滴或水膜存在 最好有水滴或水膜存在 。

病 菌 可 产 生 病 菌 可 产 生 病 菌 可 产 生 病 菌 可 产 生 五 种 毒 素 五 种 毒 素 五 种 毒 素 五 种 毒 素 , 即 , 即 稻 瘟 菌 素 稻 瘟 菌 素 稻 瘟 菌 素 稻 瘟 菌 素 (piricularin) (piricularin) (piricularin) (piricularin) 、 、 σ σ - - 吡 啶 羧 酸 吡 啶 羧 酸 吡 啶 羧 酸 吡 啶 羧 酸 (picolinic (picolinic (picolinic (picolinic acid) acid) 、 、 细交链孢菌酮酸 细交链孢菌酮酸 细交链孢菌酮酸 细交链孢菌酮酸 (tenuazonic acid) (tenuazonic acid) (tenuazonic acid) (tenuazonic acid) 、 、 稻瘟醇 稻瘟醇 (piricculo1) (piricculo1) (piricculo1) (piricculo1) 及 及 香豆素 香豆素 (coumarin) (coumarin) (coumarin) (coumarin) 。 。 这些毒素对稻株有抑制呼吸和生长发育的作用。 这些毒素对稻株有抑制呼吸和生长发育的作用。 这些毒素对稻株有抑制呼吸和生长发育的作用。 这些毒素对稻株有抑制呼吸和生长发育的作用。 将提取的稻瘟菌素、吡啶羧酸、交链孢菌酮酸 将提取的稻瘟菌素、吡啶羧酸、交链孢菌酮酸 将提取的稻瘟菌素、吡啶羧酸、交链孢菌酮酸 将提取的稻瘟菌素、吡啶羧酸、交链孢菌酮酸 的稀释液,分别滴在叶片的机械伤口上,置适 的稀释液,分别滴在叶片的机械伤口上,置适 的稀释液,分别滴在叶片的机械伤口上,置适 的稀释液,分别滴在叶片的机械伤口上,置适 宜温度下都可引起叶片呈现与稻瘟病相似的病 宜温度下都可引起叶片呈现与稻瘟病相似的病 宜温度下都可引起叶片呈现与稻瘟病相似的病 宜温度下都可引起叶片呈现与稻瘟病相似的病 斑。 斑

病 菌 可 产 生 病 菌 可 产 生 病 菌 可 产 生 病 菌 可 产 生 五 种 毒 素 五 种 毒 素 五 种 毒 素 五 种 毒 素 , 即 , 即 稻 瘟 菌 素 稻 瘟 菌 素 稻 瘟 菌 素 稻 瘟 菌 素 (piricularin) (piricularin) (piricularin) (piricularin) 、 、 σ σ - - 吡 啶 羧 酸 吡 啶 羧 酸 吡 啶 羧 酸 吡 啶 羧 酸 (picolinic (picolinic (picolinic (picolinic acid) acid) 、 、 细交链孢菌酮酸 细交链孢菌酮酸 细交链孢菌酮酸 细交链孢菌酮酸 (tenuazonic acid) (tenuazonic acid) (tenuazonic acid) (tenuazonic acid) 、 、 稻瘟醇 稻瘟醇 (piricculo1) (piricculo1) (piricculo1) (piricculo1) 及 及 香豆素 香豆素 (coumarin) (coumarin) (coumarin) (coumarin) 。 。 这些毒素对稻株有抑制呼吸和生长发育的作用。 这些毒素对稻株有抑制呼吸和生长发育的作用。 这些毒素对稻株有抑制呼吸和生长发育的作用。 这些毒素对稻株有抑制呼吸和生长发育的作用。 将提取的稻瘟菌素、吡啶羧酸、交链孢菌酮酸 将提取的稻瘟菌素、吡啶羧酸、交链孢菌酮酸 将提取的稻瘟菌素、吡啶羧酸、交链孢菌酮酸 将提取的稻瘟菌素、吡啶羧酸、交链孢菌酮酸 的稀释液,分别滴在叶片的机械伤口上,置适 的稀释液,分别滴在叶片的机械伤口上,置适 的稀释液,分别滴在叶片的机械伤口上,置适 的稀释液,分别滴在叶片的机械伤口上,置适 宜温度下都可引起叶片呈现与稻瘟病相似的病 宜温度下都可引起叶片呈现与稻瘟病相似的病 宜温度下都可引起叶片呈现与稻瘟病相似的病 宜温度下都可引起叶片呈现与稻瘟病相似的病 斑。 斑

3 3 .生理分化 .生理分化 稻瘟病菌对不同品种的致 稻瘟病菌对不同品种的致 稻瘟病菌对不同品种的致 稻瘟病菌对不同品种的致 病性具明显的专化牲,据此区分为不同的生理 病性具明显的专化牲,据此区分为不同的生理 病性具明显的专化牲,据此区分为不同的生理 病性具明显的专化牲,据此区分为不同的生理 小种。我国稻瘟菌生理小种的鉴别寄主为特特 小种。我国稻瘟菌生理小种的鉴别寄主为特特 小种。我国稻瘟菌生理小种的鉴别寄主为特特 小种。我国稻瘟菌生理小种的鉴别寄主为特特 勃、珍龙 勃、珍龙 13 13 、四丰 、四丰 — — 43 43 、东农 、东农 363 363 、关东 、关东 51 51 、 、 合江 合江 18 18 和丽江新团黑谷 和丽江新团黑谷 和丽江新团黑谷 和丽江新团黑谷 7 7 个品种 个品种 。目前长江流 。目前长江流 域双季籼粳稻混栽区小种组成较为复杂,籼稻 域双季籼粳稻混栽区小种组成较为复杂,籼稻 域双季籼粳稻混栽区小种组成较为复杂,籼稻 域双季籼粳稻混栽区小种组成较为复杂,籼稻 品种上以 品种上以 ZB ZB 、 、 ZC ZC 群小种为主,粳稻上以 群小种为主,粳稻上以 群小种为主,粳稻上以 群小种为主,粳稻上以 ZF ZF 、 、 ZG ZG 群小种居多。 群小种居多

3 3 .生理分化 .生理分化 稻瘟病菌对不同品种的致 稻瘟病菌对不同品种的致 稻瘟病菌对不同品种的致 稻瘟病菌对不同品种的致 病性具明显的专化牲,据此区分为不同的生理 病性具明显的专化牲,据此区分为不同的生理 病性具明显的专化牲,据此区分为不同的生理 病性具明显的专化牲,据此区分为不同的生理 小种。我国稻瘟菌生理小种的鉴别寄主为特特 小种。我国稻瘟菌生理小种的鉴别寄主为特特 小种。我国稻瘟菌生理小种的鉴别寄主为特特 小种。我国稻瘟菌生理小种的鉴别寄主为特特 勃、珍龙 勃、珍龙 13 13 、四丰 、四丰 — — 43 43 、东农 、东农 363 363 、关东 、关东 51 51 、 、 合江 合江 18 18 和丽江新团黑谷 和丽江新团黑谷 和丽江新团黑谷 和丽江新团黑谷 7 7 个品种 个品种 。目前长江流 。目前长江流 域双季籼粳稻混栽区小种组成较为复杂,籼稻 域双季籼粳稻混栽区小种组成较为复杂,籼稻 域双季籼粳稻混栽区小种组成较为复杂,籼稻 域双季籼粳稻混栽区小种组成较为复杂,籼稻 品种上以 品种上以 ZB ZB 、 、 ZC ZC 群小种为主,粳稻上以 群小种为主,粳稻上以 群小种为主,粳稻上以 群小种为主,粳稻上以 ZF ZF 、 、 ZG ZG 群小种居多。 群小种居多