生物学 选择性必修2生物与环境 配人教版 获的鼠数量、性别等,进行标记后放归:3日后进行重捕与 A.甲属于人口稳定型国家,乙属于人口衰退型国家 调查。所得到的调查数据如下表所示,据表回答下列 B.甲属于人口增长型国家,乙属于人口稳定型国家 问题。 C.甲属于人口增长型国家,乙属于人口衰退型国家 比较 捕获 标记 雌性个 雄性个 D.甲属于人口衰退型国家,乙属于人口稳定型国家 项目 数/只 数/只 体数/只 体数/只 答案B 初捕 32 32 14 18 解析由题图可知,甲国家中,幼年人口数量远多于老年 重捕 6 18 18 人口,即出生率大于死亡率,因此甲属于人口增长型国家: 乙国家中,幼年人口、中年人口和老年人口数量的比例适 (1)该草地布氏田鼠的平均种群密度为」 只/hm2。 中,因此乙属于人口稳定型国家。 事实上田鼠在被捕捉过1次后更难捕捉,上述计算所得的 3.下图表示种群的各个特征之间的关系。下列叙述错误的 平均种群密度与实际种群密度相比可能会偏 是( (2)综合2次捕获情况,该田鼠种群的性别比例(♀:) 为 丙 (3)在进行上述调查的同时,还对样方中布氏田鼠的洞口 数进行了调查(假设样方中只有这一种鼠),平均每 甲中种群密度 100m2有3.6个洞口,洞口数与田鼠数的比例关系为 A.甲为死亡率,乙为出生率 0 答案(1)144大(2)8:9(3)2.5:1 B.丙为性别比例,主要通过影响出生率来间接影响种群 解析(1)该草地中布氏田鼠的平均密度=32X36÷4÷2 密度 =144(只/hm2)。再捕的田鼠中被标记个体数偏小,因此 C.丁为年龄结构,每种类型中通常都包括幼年、成年和老 计算所得的平均种群密度比实际偏大。 年3个年龄期 (2)根据2次捕获的田鼠中雌雄个体数可得种群中性 D.种群密度是种群最基本的数量特征,调查方法有标记 别比例(♀:1)为(14十18):(18+18)=32:36=8:9。 重捕法和样方法等 (3)平均每100m2有3.6个洞口,则1hm2有360个 答案A 洞口,则洞口数:田鼠数=360:144=2.5:1。 解析图中甲为出生率,乙为死亡率,丙为性别比例,丁为 拓展·提高 年龄结构,A项错误。性别比例可通过影响出生率间接影 响种群密度,B项正确。年龄结构的每种类型中通常都包 1.在一片约33hm2的林地内,调查者第一次捕获了25只大 括幼年、成年和老年3个年龄期,C项正确。种群密度的 山雀,将较重的铁环套在了大山雀的腿上作为标记,然后 调查方法有标记重捕法和样方法等,D项正确。 全部放掉。第二次捕获了33只大山雀,其中有5只是有 4.种群是一定空间内同种生物所有个体形成的集合,种群密 标记的。据此推算,该林地中大山雀的种群密度( 度是种群最基本的数量特征。请回答下列相关问题。 A.大于165只/hm B.小于165只/hm C.大于5只/hm2 D.小于5只/hm2 答案C 解析该林地中大山雀的种群数量一第一次捕获的数 量X第二次捕获的数量÷第二次捕获中被标记的数量= N/2 25×33÷5=165(只)。种群密度=165÷33= 5(只/hm2):由于将较重的铁环套在第一次捕获的大山雀 0 S2样方面积/m 的腿上作为标记,会影响被标记对象的正常生理活动,使 其容易被捕捉到,故第二次捕获的33只大山雀中有5只 (1)样方法常用于对植物种群密度的取样调查。常用的取 是有标记的,该数值是偏大的,导致求出的数值偏小,因此 样方法有」 和 。某同学采用样方法 实际数值应略大一些。 对某种植物进行计数,图甲是其中的一个样方中该植物的 2.根据甲、乙两个国家各年龄段的人口数量曲线图,判断下 分布情况(注:图中黑点表示该种植物)。对该样方中该种 列叙述正确的是( 植物进行计数时,应记录的数目是 株。 (2)图乙表示某区域物种数与样方面积的关系。若选取3 甲国家 40.5302 个合适的样方对某种植物进行计数,结果分别是1、2、 乙国家 n3,则该种植物的种群密度为 株/m2。 20 答案(1)五点取样法等距取样法8 10 (2)(n1+n2+ng)/(3So) 解析(1)采用样方法明查植物种群密度时,常用的取样 1020304050607080年龄/岁 方法有五点取样法和等距取样法。对某一个样方中该种

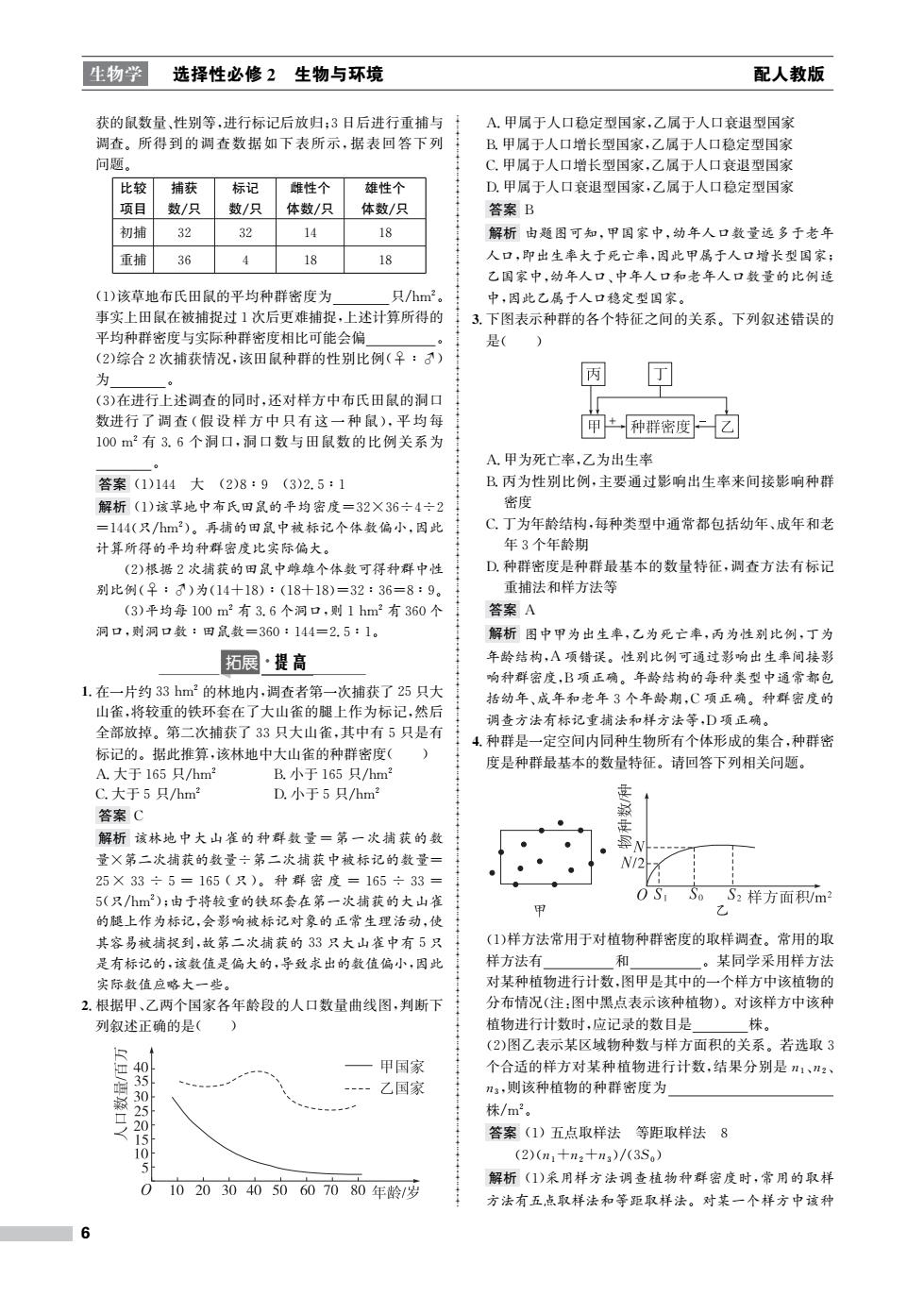

生物学 选择性必修2 生物与环境 配人教版 获的鼠数量、性别等,进行标记后放归;3日后进行重捕与 调查。所得到的调查数据如下表所示,据表回答下列 问题。 比较 项目 捕获 数/只 标记 数/只 雌性个 体数/只 雄性个 体数/只 初捕 32 32 14 18 重捕 36 4 18 18 (1)该草地布氏田鼠的平均种群密度为 只/hm2。 事实上田鼠在被捕捉过1次后更难捕捉,上述计算所得的 平均种群密度与实际种群密度相比可能会偏 。 (2)综合2次捕获情况,该田鼠种群的性别比例(♀∶♂) 为 。 (3)在进行上述调查的同时,还对样方中布氏田鼠的洞口 数进行 了 调 查 (假 设 样 方 中 只 有 这 一 种 鼠),平 均 每 100m2 有3.6个洞口,洞口数与田鼠数的比例关系为 。 答案 (1)144 大 (2)8∶9 (3)2.5∶1 解析 (1)该草地中布氏田鼠的平均密度=32×36÷4÷2 =144(只/hm2)。再捕的田鼠中被标记个体数偏小,因此 计算所得的平均种群密度比实际偏大。 (2)根据2次捕获的田鼠中雌雄个体数可得种群中性 别比例(♀∶♂)为(14+18)∶(18+18)=32∶36=8∶9。 (3)平均每100m2 有3.6个洞口,则1hm2 有360个 洞口,则洞口数∶田鼠数=360∶144=2.5∶1。 拓展 提高 1.在一片约33hm2 的林地内,调查者第一次捕获了25只大 山雀,将较重的铁环套在了大山雀的腿上作为标记,然后 全部放掉。第二次捕获了33只大山雀,其中有5只是有 标记的。据此推算,该林地中大山雀的种群密度( ) A.大于165只/hm2 B.小于165只/hm2 C.大于5只/hm2 D.小于5只/hm2 答案 C 解析 该林地中大山雀的种群数量=第一次捕获的数 量×第二次捕获的数量÷第二次捕获中被标记的数量= 25×33÷5=165(只 )。 种 群 密 度 =165÷33= 5(只/hm2);由于将较重的铁环套在第一次捕获的大山雀 的腿上作为标记,会影响被标记对象的正常生理活动,使 其容易被捕捉到,故第二次捕获的33只大山雀中有5只 是有标记的,该数值是偏大的,导致求出的数值偏小,因此 实际数值应略大一些。 2.根据甲、乙两个国家各年龄段的人口数量曲线图,判断下 列叙述正确的是( ) A.甲属于人口稳定型国家,乙属于人口衰退型国家 B.甲属于人口增长型国家,乙属于人口稳定型国家 C.甲属于人口增长型国家,乙属于人口衰退型国家 D.甲属于人口衰退型国家,乙属于人口稳定型国家 答案 B 解析 由题图可知,甲国家中,幼年人口数量远多于老年 人口,即出生率大于死亡率,因此甲属于人口增长型国家; 乙国家中,幼年人口、中年人口和老年人口数量的比例适 中,因此乙属于人口稳定型国家。 3.下图表示种群的各个特征之间的关系。下列叙述错误的 是( ) A.甲为死亡率,乙为出生率 B.丙为性别比例,主要通过影响出生率来间接影响种群 密度 C.丁为年龄结构,每种类型中通常都包括幼年、成年和老 年3个年龄期 D.种群密度是种群最基本的数量特征,调查方法有标记 重捕法和样方法等 答案 A 解析 图中甲为出生率,乙为死亡率,丙为性别比例,丁为 年龄结构,A项错误。性别比例可通过影响出生率间接影 响种群密度,B项正确。年龄结构的每种类型中通常都包 括幼年、成年和老年3个年龄期,C项正确。种群密度的 调查方法有标记重捕法和样方法等,D项正确。 4.种群是一定空间内同种生物所有个体形成的集合,种群密 度是种群最基本的数量特征。请回答下列相关问题。 (1)样方法常用于对植物种群密度的取样调查。常用的取 样方法有 和 。某同学采用样方法 对某种植物进行计数,图甲是其中的一个样方中该植物的 分布情况(注:图中黑点表示该种植物)。对该样方中该种 植物进行计数时,应记录的数目是 株。 (2)图乙表示某区域物种数与样方面积的关系。若选取3 个合适的样方对某种植物进行计数,结果分别是n1、n2、 n3,则该种植物的种群密度为 株/m2。 答案 (1)五点取样法 等距取样法 8 (2)(n1+n2+n3)/(3S0) 解析 (1)采用样方法调查植物种群密度时,常用的取样 方法有五点取样法和等距取样法。对某一个样方中该种 6

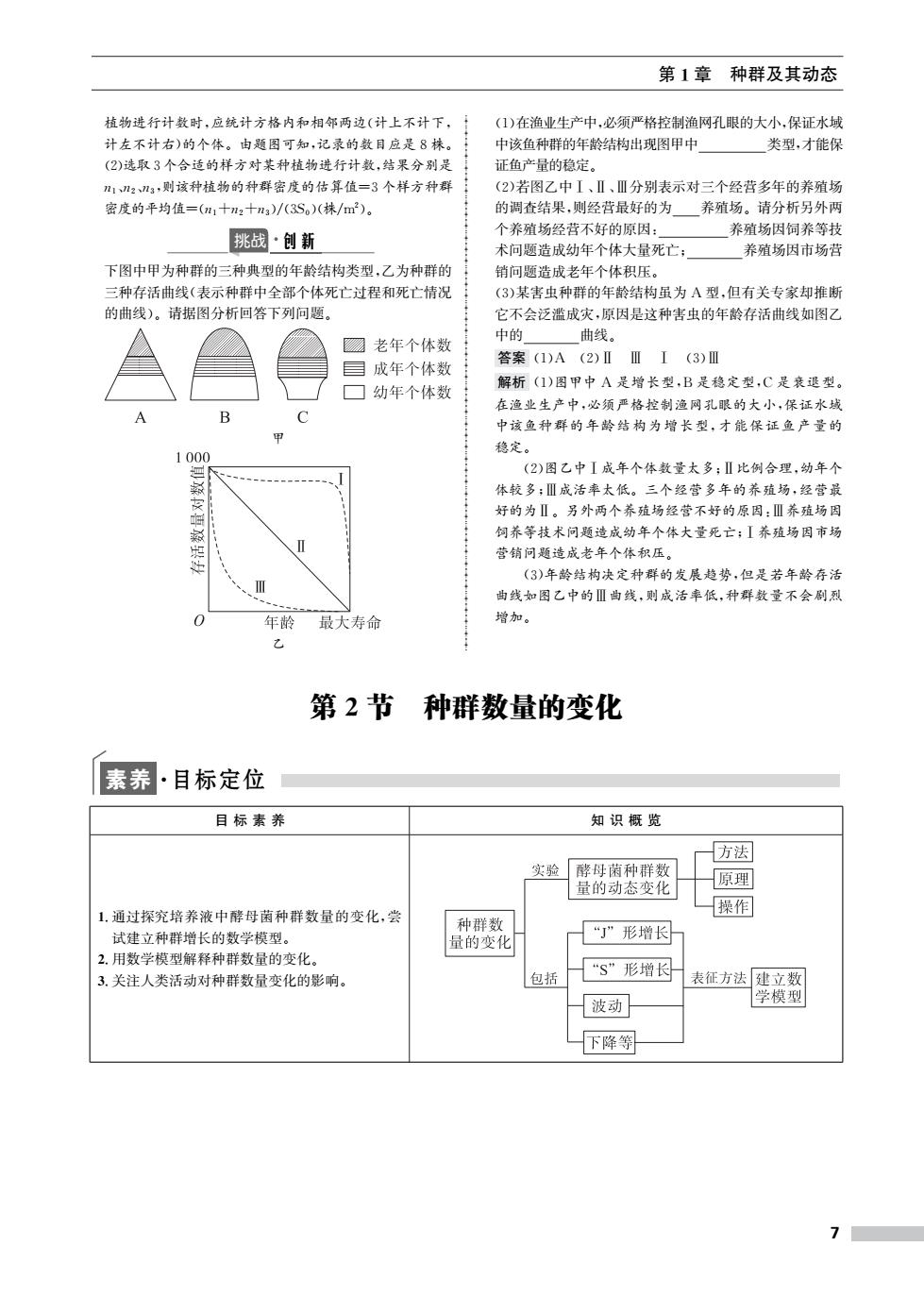

第1章种群及其动态 植物进行计数时,应统计方格内和相邻两边(计上不计下, (1)在渔业生产中,必须严格控制渔网孔眼的大小,保证水域 计左不计右)的个体。由题图可知,记录的数目应是8株。 中该鱼种群的年龄结构出现图甲中 类型,才能保 (2)选取3个合适的样方对某种植物进行计数,结果分别是 证鱼产量的稳定。 1n2a,则该种植物的种群密度的估算值=3个样方种群 (2)若图乙中工、Ⅱ、Ⅲ分别表示对三个经营多年的养殖场 密度的平均值=(m1十2十a)/(3So)(株/m2)。 的调查结果,则经营最好的为养殖场。请分析另外两 个养殖场经营不好的原因: 养殖场因饲养等技 挑战·创新 术问题造成幼年个体大量死亡: 养殖场因市场营 下图中甲为种群的三种典型的年龄结构类型,乙为种群的 销问题造成老年个体积压。 三种存活曲线(表示种群中全部个体死亡过程和死亡情况 (3)某害虫种群的年龄结构虽为A型,但有关专家却推断 的曲线)。请据图分析回答下列问题。 它不会泛滥成灾,原因是这种害虫的年龄存活曲线如图乙 ☑老年个体数 中的曲线。 答案(1)A(2)ⅡⅢI(3)Ⅲ 目成年个体数 解析(1)图甲中A是增长型,B是稳定型,C是衰退型。 幼年个体数 在渔业生产中,必须严格控制渔网孔眼的大小,保证水域 中该鱼种群的年龄结构为增长型,才能保证鱼产量的 稳定。 1000 (2)图乙中I成年个体数量太多;Ⅱ比例合理,幼年个 体较多;Ⅲ成活率太低。三个经营多年的养殖场,经营最 好的为Ⅱ。另外两个养殖场经营不好的原因:Ⅲ养殖场因 饲养等技术问题造成幼年个体大量死亡:I养殖场因市场 营销问题造成老年个体积压。 (3)年龄结枸决定种群的发展趋势,但是若年龄存活 曲线如图乙中的Ⅲ曲线,则成活率低,种群数量不会剧烈 年龄 最大寿命 增加。 第2节 种群数量的变化 素养·目标定位 目标素养 知识概览 方法 实验 酵母菌种群数 量的动态变化 原理 L,通过探究培养液中酵母菌种群数量的变化,尝 操作 种群数 试建立种群增长的数学模型。 量的变化 “J”形增长 2.用数学模型解释种群数量的变化。 3.关注人类活动对种群数量变化的影响。 包括 “s”形增长 表征方法建立数 波动 学模型 下降等

第1章 种群及其动态 植物进行计数时,应统计方格内和相邻两边(计上不计下, 计左不计右)的个体。由题图可知,记录的数目应是8株。 (2)选取3个合适的样方对某种植物进行计数,结果分别是 n1、n2、n3,则该种植物的种群密度的估算值=3个样方种群 密度的平均值=(n1+n2+n3)/(3S0)(株/m2)。 挑战 创新 下图中甲为种群的三种典型的年龄结构类型,乙为种群的 三种存活曲线(表示种群中全部个体死亡过程和死亡情况 的曲线)。请据图分析回答下列问题。 甲 乙 (1)在渔业生产中,必须严格控制渔网孔眼的大小,保证水域 中该鱼种群的年龄结构出现图甲中 类型,才能保 证鱼产量的稳定。 (2)若图乙中Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ分别表示对三个经营多年的养殖场 的调查结果,则经营最好的为 养殖场。请分析另外两 个养殖场经营不好的原因: 养殖场因饲养等技 术问题造成幼年个体大量死亡; 养殖场因市场营 销问题造成老年个体积压。 (3)某害虫种群的年龄结构虽为 A型,但有关专家却推断 它不会泛滥成灾,原因是这种害虫的年龄存活曲线如图乙 中的 曲线。 答案 (1)A (2)Ⅱ Ⅲ Ⅰ (3)Ⅲ 解析 (1)图甲中 A 是增长型,B是稳定型,C是衰退型。 在渔业生产中,必须严格控制渔网孔眼的大小,保证水域 中该鱼种群的年龄结构为增长型,才能保证鱼产量的 稳定。 (2)图乙中Ⅰ成年个体数量太多;Ⅱ比例合理,幼年个 体较多;Ⅲ成活率太低。三个经营多年的养殖场,经营最 好的为Ⅱ。另外两个养殖场经营不好的原因:Ⅲ养殖场因 饲养等技术问题造成幼年个体大量死亡;Ⅰ养殖场因市场 营销问题造成老年个体积压。 (3)年龄结构决定种群的发展趋势,但是若年龄存活 曲线如图乙中的Ⅲ曲线,则成活率低,种群数量不会剧烈 增加。 第2节 种群数量的变化 素养·目标定位 目 标 素 养 知 识 概 览 1.通过探究培养液中酵母菌种群数量的变化,尝 试建立种群增长的数学模型。 2.用数学模型解释种群数量的变化。 3.关注人类活动对种群数量变化的影响。 7

生物学 选择性必修2生物与环境 配人教版 课前·基础认知 一、建构种群增长模型的方法 三、种群的“S”形增长 1.数学模型:用来描述一个系统或它的性质的数学 1.条件:自然界中的资源和空间总是有限的。 形式。 2.形成原因。 2.研究方法及实例。 ①种内竞争 ②出生 研究实例 研究方法 种群 就会加剧 率降低 密度 当⑤出生率=死亡率 细菌每20min分裂 增大 时,达到K值 捕食者数量 ④死亡 次,怎样计算细菌繁 观察研究对象,提出问题 ③增加 率升高 殖n代后的数量? 3.K值,又称环境容纳量,是指一定的环境条件所能维 持的种群最大数量。 在资源和生存空间没 4应用。 有限制的条件下,细 菌种群的增长不会受 提出合理的假设 以野生大熊猫种群为例,建立自然保护区,从而提高环 种群密度增加的影响 境容纳量,是保护大熊猫的根本措施。 微思考3同一种群的K值是固定不变的吗? 提示同一种群的K值不是固定不变的,会受到环境 Nn=2" 根据实验数据,用适当的 数学形式对事物的性质进 N代表细菌数量,n 等因素的影响。 表示第几代 行表达,即建立数学模型 微训练 1.一个新的物种进入某地后,下列有关其种群数量变化 观察、统计细菌数量 的说法,错误的是() 通过进一步实验或观察等 对自己所建立的模型 A先大致呈“S”形增长,后大致呈“J”形增长 进行检验或修正 对模型进行检验或修正 B.先大致呈“J”形增长,后大致呈“S”形增长 C.种群数量达到K值后会保持相对稳定 3.数学模型常见的表现形式有数学公式和曲线图。 D.K值是一定的环境条件所能维持的种群最大数量 微思考在一个培养瓶中,细菌的数量会按照 答案A N。=2”这个公式描述的趋势增长吗?如何验证你的 解析一个新的物种进入某地后,其种群数量先大致呈 观点? “”形增长,后大致呈“S”形增长,A项错误,B项正确。种群 提示细菌数量不会一直按这个公式增长。可以用实 数量达到K值时,种群的出生率等于死亡率,种群数量保持 验计数法来验证。 相对稳定,C项正确。一定的环境条件所能维持的种群最大 二、种群的“J”形增长 数量称为环境容纳量,又称K值,D项正确。 1.含义:在理想条件下种群增长的形式,如果以时间为 2.在什么条件下种群数量才会呈“”形增长?() 横坐标,种群数量为纵坐标画出曲线来表示,曲线则大致呈 A.只有食物受到限制 “J”形。 B.在气候适宜的环境中食物开始出现不足,但不至于 2.数学模型。 影响该物种在这里生存 (1)模型假设。 C.只是没有天敌 ①条件:食物和空间条件充裕、气候适宜、没有天敌和其 D.理想环境 他竞争物种等。 答案D ②数量变化:种群的数量每年以一定的停数增长,第二 解析食物受到限制时,种内竞争加剧,种群数量不可 年的数量是第一年的入倍。 能持续增加,A项不符合题意。在气候适宜的环境中食物开 (2)建立模型:t年后种群数量为N,=NoA‘。 始出现不足,但不至于影响到该物种在这里生存,种群增长 (3)模型中各参数的意义:N。为该种群的起始数量,t 曲线呈“S”形,B项不符合题意。没有捕食者,但其他资源和 为时间(单位为年),N,表示t年后该种群的数量,入表示该 空间有限时,种群增长曲线也会呈“S”形,C项不符合题意。 种群数量是前一年种群数量的倍数。 在理想条件下,食物和空间条件充裕、气候适宜且没有敌害, 澈思考2自然状态下,种群会一直呈“J”形增长吗? 种群数量持续增加,D项符合题意。 提示不会

生物学 选择性必修2 生物与环境 配人教版 课前·基础认知 一、建构种群增长模型的方法 1.数学模型:用来描述一个系统或它的性质的 数学 形式。 2.研究方法及实例。 3.数学模型常见的表现形式有数学公式和曲线图。 微思考 1 在一 个 培 养 瓶 中,细 菌 的 数 量 会 按 照 Nn=2n 这 个 公 式 描 述 的 趋 势 增 长 吗? 如 何 验 证 你 的 观点? 提示 细菌数量不会一直按这个公式增长。可以用实 验计数法来验证。 二、种群的“J”形增长 1.含义:在理想条件下种群增长的形式,如果以时间为 横坐标,种群数量为纵坐标画出曲线来表示,曲线则大致呈 “J”形。 2.数学模型。 (1)模型假设。 ①条件:食物和空间条件充裕、气候适宜、没有天敌和其 他竞争物种等。 ②数量变化:种群的数量每年以一定的倍数增长,第二 年的数量是第一年的λ倍。 (2)建立模型:t年后种群数量为Nt=N0λt。 (3)模型中各参数的意义:N0 为该种群的起始数量,t 为时间(单位为年),Nt 表示t年后该种群的数量,λ表示该 种群数量是前一年种群数量的倍数。 微思考 2 自然状态下,种群会一直呈“J”形增长吗? 提示 不会。 三、种群的“S”形增长 1.条件:自然界中的资源和空间总是有限的。 2.形成原因。 3.K 值,又称环境容纳量,是指一定的环境条件所能维 持的种群最大数量。 4.应用。 以野生大熊猫种群为例,建立自然保护区,从而提高环 境容纳量,是保护大熊猫的根本措施。 微思考 3 同一种群的K 值是固定不变的吗? 提示 同一种群的 K 值不是固定不变的,会受到环境 等因素的影响。 微训练 1.一个新的物种进入某地后,下列有关其种群数量变化 的说法,错误的是( ) A.先大致呈“S”形增长,后大致呈“J”形增长 B.先大致呈“J”形增长,后大致呈“S”形增长 C.种群数量达到K 值后会保持相对稳定 D.K 值是一定的环境条件所能维持的种群最大数量 答案 A 解析 一个新的物种进入某地后,其种群数量先大致呈 “J”形增长,后大致呈“S”形增长,A项错误,B项正确。种群 数量达到K 值时,种群的出生率等于死亡率,种群数量保持 相对稳定,C项正确。一定的环境条件所能维持的种群最大 数量称为环境容纳量,又称K 值,D项正确。 2.在什么条件下种群数量才会呈“J”形增长? ( ) A.只有食物受到限制 B.在气候适宜的环境中食物开始出现不足,但不至于 影响该物种在这里生存 C.只是没有天敌 D.理想环境 答案 D 解析 食物受到限制时,种内竞争加剧,种群数量不可 能持续增加,A项不符合题意。在气候适宜的环境中食物开 始出现不足,但不至于影响到该物种在这里生存,种群增长 曲线呈“S”形,B项不符合题意。没有捕食者,但其他资源和 空间有限时,种群增长曲线也会呈“S”形,C项不符合题意。 在理想条件下,食物和空间条件充裕、气候适宜且没有敌害, 种群数量持续增加,D项符合题意。 8

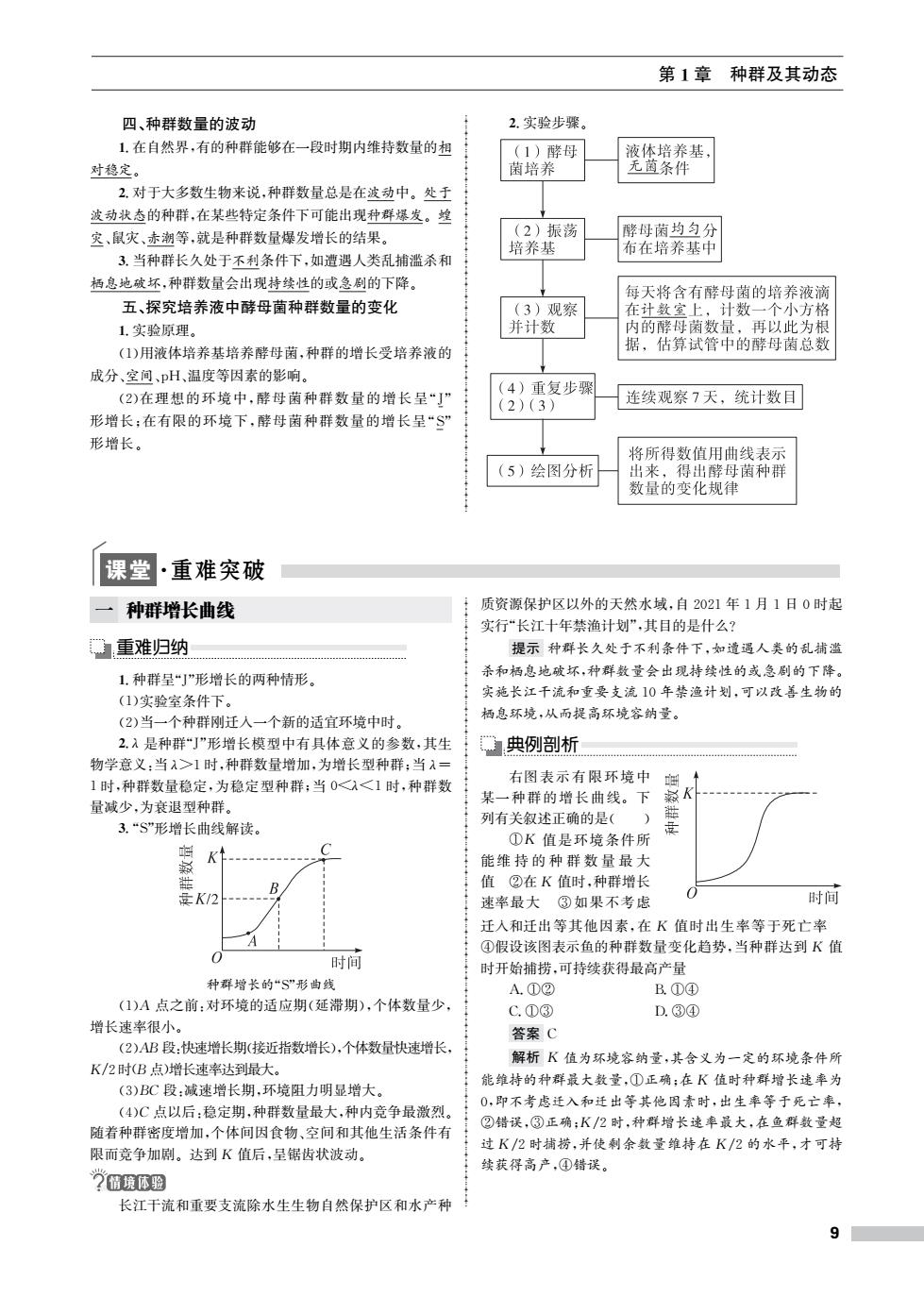

第1章种群及其动态 四、种群数量的波动 2.实验步骤。 1在自然界,有的种群能够在一段时期内维持数量的相 (1)酵母 液体培养基 对稳定。 菌培养 无菌条件 2.对于大多数生物来说,种群数量总是在波动中。处于 波动状态的种群,在某些特定条件下可能出现种群爆发。蝗 突、鼠灾、赤潮等,就是种群数量爆发增长的结果。 (2)振荡 酵母菌均匀分 培养基 布在培养基中 3.当种群长久处于不利条件下,如遭遇人类乱捕滥杀和 栖息地破坏,种群数量会出现持续性的或急剧的下降。 每天将含有酵母菌的培养液滴 五、探究培养液中酵母菌种群数量的变化 (3)观察 在计数室上,计数一个小方格 1.实验原理。 并计数 内的酵母菌数量,再以此为根 (1)用液体培养基培养酵母菌,种群的增长受培养液的 据,估算试管中的酵母菌总数 成分、空间、pH、温度等因素的影响。 (4)重复步骤 (2)在理想的环境中,酵母菌种群数量的增长呈“」” (2)(3) 连续观察7天,统计数目 形增长;在有限的环境下,酵母菌种群数量的增长呈“$” 形增长。 将所得数值用曲线表示 (5)绘图分析 出来,得出酵母菌种群 数量的变化规律 课堂·重难突破 种群增长曲线 质资源保护区以外的天然水域,自2021年1月1日0时起 实行“长江十年禁渔计划”,其目的是什么? 重难归纳 提示种群长久处于不利条件下,如遭遇人类的乱捕滥 1.种群呈“J”形增长的两种情形。 杀和栖息地破坏,种群数量会出现持续性的或急剧的下降。 (1)实验室条件下。 实施长江千流和重要支流10年禁渔计划,可以改善生物的 (2)当一个种群刚迁入一个新的适宜环境中时。 栖息环境,从而提高环境容纳量。 2.入是种群“J”形增长模型中有具体意义的参数,其生 典例剖析 物学意义:当λ>1时,种群数量增加,为增长型种群:当入= 右图表示有限环境中 1时,种群数量稳定,为稳定型种群:当0入<1时,种群数 量减少,为衰退型种群。 某一种群的增长曲线。下 列有关叙述正确的是() 3.“”形增长曲线解读。 ①K值是环境条件所 能维持的种群数量最大 批 值②在K值时,种群增长 :K/2 速率最大③如果不考虑 时间 迁入和迁出等其他因素,在K值时出生率等于死亡率 ④假设该图表示鱼的种群数量变化趋势,当种群达到K值 时间 时开始捕捞,可持续获得最高产量 种群增长的“S”形曲线 A.①② B.①④ (1)A点之前:对环境的适应期(延滞期),个体数量少, C.①③ D.③④ 增长速率很小。 答案C (2)AB段:快速增长期(接近指数增长),个体数量快速增长, 解析K值为环境容纳量,其含义为一定的环境条件所 K/2时(B点)增长速率达到最大。 能维持的种群最大数量,①正确:在K值时种群增长速率为 (3)BC段:减速增长期,环境阻力明显增大。 0,即不考虑迁入和迁出等其他因素时,出生率等于死亡率, (4)C点以后:稳定期,种群数量最大,种内竞争最激烈。 ②错误,③正确:K/2时,种群增长速率最大,在鱼群数量超 随着种群密度增加,个体间因食物、空间和其他生活条件有 过K/2时捕捞,并使剩余数量雏持在K/2的水平,才可持 限而竞争加剧。达到K值后,呈锯齿状波动。 续获得高产,④错误。 ?情境体验 长江干流和重要支流除水生生物自然保护区和水产种

第1章 种群及其动态 四、种群数量的波动 1.在自然界,有的种群能够在一段时期内维持数量的相 对稳定。 2.对于大多数生物来说,种群数量总是在波动中。处于 波动状态的种群,在某些特定条件下可能出现种群爆发。蝗 灾、鼠灾、赤潮等,就是种群数量爆发增长的结果。 3.当种群长久处于不利条件下,如遭遇人类乱捕滥杀和 栖息地破坏,种群数量会出现持续性的或急剧的下降。 五、探究培养液中酵母菌种群数量的变化 1.实验原理。 (1)用液体培养基培养酵母菌,种群的增长受培养液的 成分、空间、pH、温度等因素的影响。 (2)在理想的环境中,酵母菌种群数量的增长呈“J” 形增长;在有限的环境下,酵母菌种群数量的增长呈“S” 形增长。 2.实验步骤。 课堂·重难突破 一 种群增长曲线 重难归纳 1.种群呈“J”形增长的两种情形。 (1)实验室条件下。 (2)当一个种群刚迁入一个新的适宜环境中时。 2.λ是种群“J”形增长模型中有具体意义的参数,其生 物学意义:当λ>1时,种群数量增加,为增长型种群;当λ= 1时,种群数量稳定,为稳定型种群;当0<λ<1时,种群数 量减少,为衰退型种群。 3.“S”形增长曲线解读。 种群增长的“S”形曲线 (1)A 点之前:对环境的适应期(延滞期),个体数量少, 增长速率很小。 (2)AB段:快速增长期(接近指数增长),个体数量快速增长, K/2时(B点)增长速率达到最大。 (3)BC 段:减速增长期,环境阻力明显增大。 (4)C 点以后:稳定期,种群数量最大,种内竞争最激烈。 随着种群密度增加,个体间因食物、空间和其他生活条件有 限而竞争加剧。达到K 值后,呈锯齿状波动。 长江干流和重要支流除水生生物自然保护区和水产种 质资源保护区以外的天然水域,自2021年1月1日0时起 实行“长江十年禁渔计划”,其目的是什么? 提示 种群长久处于不利条件下,如遭遇人类的乱捕滥 杀和栖息地破坏,种群数量会出现持续性的或急剧的下降。 实施长江干流和重要支流10年禁渔计划,可以改善生物的 栖息环境,从而提高环境容纳量。 典例剖析 右图表示有限环境中 某一种群的增长曲线。下 列有关叙述正确的是( ) ①K 值是环境条件所 能维 持 的 种 群 数 量 最 大 值 ②在K 值时,种群增长 速率最大 ③如果不考虑 迁入和迁出等其他因素,在 K 值时出生率等于死亡率 ④假设该图表示鱼的种群数量变化趋势,当种群达到 K 值 时开始捕捞,可持续获得最高产量 A.①② B.①④ C.①③ D.③④ 答案 C 解析 K 值为环境容纳量,其含义为一定的环境条件所 能维持的种群最大数量,①正确;在K 值时种群增长速率为 0,即不考虑迁入和迁出等其他因素时,出生率等于死亡率, ②错误,③正确;K/2时,种群增长速率最大,在鱼群数量超 过K/2时捕捞,并使剩余数量维持在 K/2的水平,才可持 续获得高产,④错误。 9

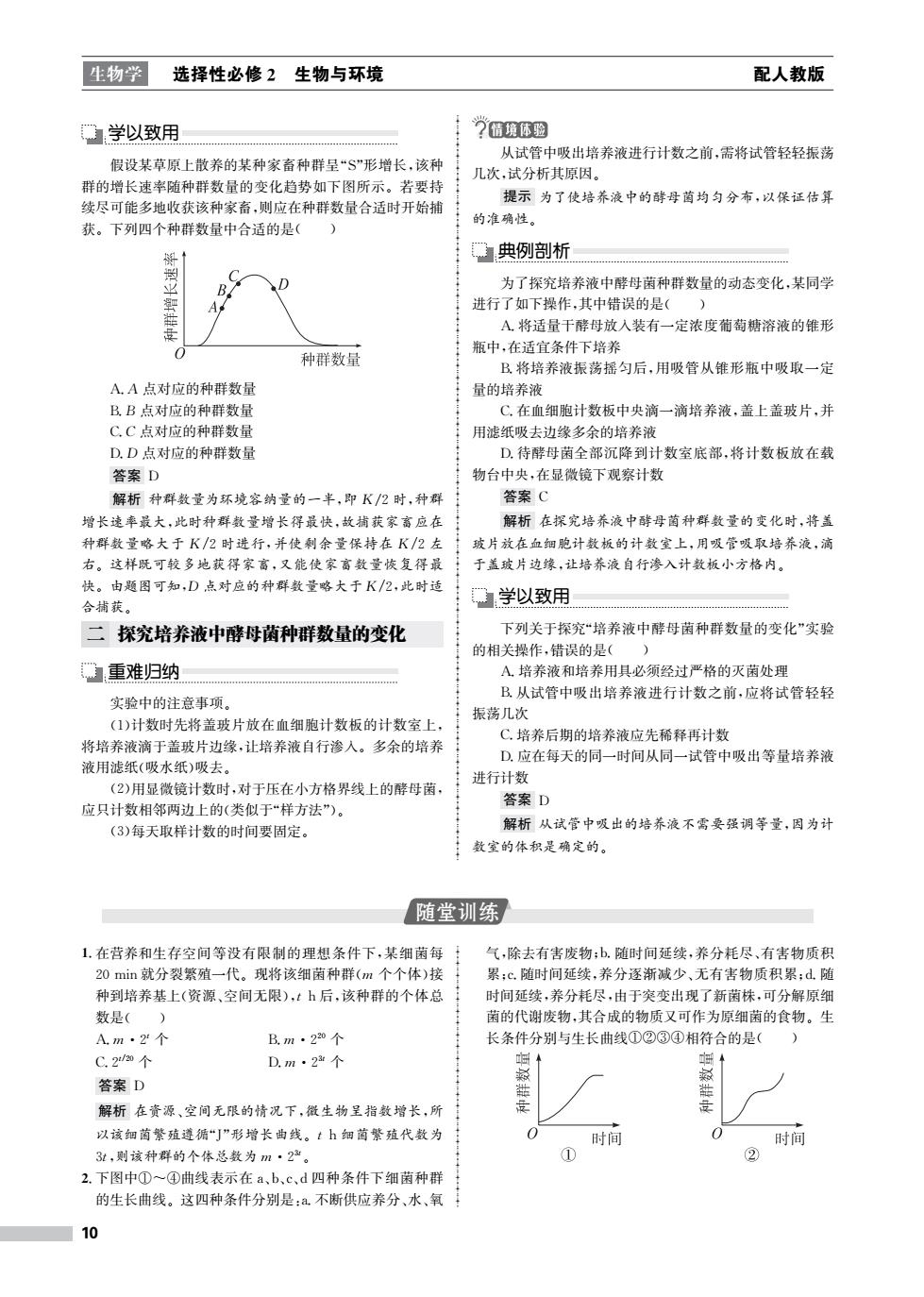

生物学 选择性必修2生物与环境 配人教版 学以致用 ”情境体羽 从试管中吸出培养液进行计数之前,需将试管轻轻振荡 假设某草原上散养的某种家畜种群呈“$”形增长,该种 几次,试分析其原因。 群的增长速率随种群数量的变化趋势如下图所示。若要持 提示为了使培养液中的酵母菌均匀分布,以保证估算 续尽可能多地收获该种家畜,则应在种群数量合适时开始捕 的准确性。 获。下列四个种群数量中合适的是() 解1 典例剖析 B 为了探究培养液中酵母菌种群数量的动态变化,某同学 进行了如下操作,其中错误的是() A.将适量干酵母放入装有一定浓度葡萄糖溶液的锥形 瓶中,在适宜条件下培养 种群数量 B.将培养液振荡摇匀后,用吸管从锥形瓶中吸取一定 A.A点对应的种群数量 量的培养液 B.B点对应的种群数量 C.在血细胞计数板中央滴一滴培养液,盖上盖玻片,并 C.C点对应的种群数量 用滤纸吸去边缘多余的培养液 D.D点对应的种群数量 D.待酵母菌全部沉降到计数室底部,将计数板放在载 答案D 物台中央,在显微镜下观察计数 解析种群数量为环境容纳量的一半,即K/2时,种群 答案C 增长速率最大,此时种群数量增长得最快,故捕获家畜应在 解析在探究培养液中酵母菌种群数量的变化时,将盖 种群数量略大于K/2时进行,并使剩余量保持在K/2左 玻片放在血细胞计数板的计数室上,用吸管吸取培养液,滴 右。这样既可较多地获得家畜,又能使家斋数量恢复得最 于盖玻片边缘,让培养液自行渗入计数板小方格内。 快。由题图可知,D点对应的种群数量略大于K/2,此时适 合捕获。 学以致用 二探究培养液中酵母菌种群数量的变化 下列关于探究“培养液中酵母菌种群数量的变化”实验 的相关操作,错误的是() 重难归纳 A培养液和培养用具必须经过严格的灭菌处理 实验中的注意事项。 B.从试管中吸出培养液进行计数之前,应将试管轻轻 振荡几次 (1)计数时先将盖玻片放在血细胞计数板的计数室上, C,培养后期的培养液应先稀释再计数 将培养液滴于盖玻片边缘,让培养液自行渗入。多余的培养 D.应在每天的同一时间从同一试管中吸出等量培养液 液用滤纸(吸水纸)吸去。 进行计数 (2)用显微镜计数时,对于压在小方格界线上的酵母菌, 应只计数相邻两边上的(类似于“样方法”)。 答案D (3)每天取样计数的时间要固定。 解析从试管中吸出的培养液不需要强调等量,因为计 数室的体积是确定的。 随堂训练 1.在营养和生存空间等没有限制的理想条件下,某细菌每 气,除去有害废物;b.随时间延续,养分耗尽、有害物质积 20min就分裂繁殖一代。现将该细菌种群(m个个体)接 累:c.随时间延续,养分逐渐减少、无有害物质积累:d随 种到培养基上(资源、空间无限),th后,该种群的个体总 时间延续,养分耗尽,由于突变出现了新菌株,可分解原细 数是() 菌的代谢废物,其合成的物质又可作为原细菌的食物。生 Am·2个 B.m·220个 长条件分别与生长曲线①②③④相符合的是( C.2m个 D.m·2个 答案D 解析在资源、空间无限的情况下,微生物呈指数增长,所 以该细菌繁殖遵循“J”形增长曲线。th细菌繁殖代数为 时间 时间 3t,则该种群的个体总数为m·2。 ① ② 2.下图中①~④曲线表示在a、b、c、d四种条件下细菌种群 的生长曲线。这四种条件分别是:a不断供应养分、水、氧 10

生物学 选择性必修2 生物与环境 配人教版 学以致用 假设某草原上散养的某种家畜种群呈“S”形增长,该种 群的增长速率随种群数量的变化趋势如下图所示。若要持 续尽可能多地收获该种家畜,则应在种群数量合适时开始捕 获。下列四个种群数量中合适的是( ) A.A 点对应的种群数量 B.B 点对应的种群数量 C.C 点对应的种群数量 D.D 点对应的种群数量 答案 D 解析 种群数量为环境容纳量的一半,即K/2时,种群 增长速率最大,此时种群数量增长得最快,故捕获家畜应在 种群数量略大于 K/2时进行,并使剩余量保持在 K/2左 右。这样既可较多地获得家畜,又能使家畜数量恢复得最 快。由题图可知,D 点对应的种群数量略大于K/2,此时适 合捕获。 二 探究培养液中酵母菌种群数量的变化 重难归纳 实验中的注意事项。 (1)计数时先将盖玻片放在血细胞计数板的计数室上, 将培养液滴于盖玻片边缘,让培养液自行渗入。多余的培养 液用滤纸(吸水纸)吸去。 (2)用显微镜计数时,对于压在小方格界线上的酵母菌, 应只计数相邻两边上的(类似于“样方法”)。 (3)每天取样计数的时间要固定。 从试管中吸出培养液进行计数之前,需将试管轻轻振荡 几次,试分析其原因。 提示 为了使培养液中的酵母菌均匀分布,以保证估算 的准确性。 典例剖析 为了探究培养液中酵母菌种群数量的动态变化,某同学 进行了如下操作,其中错误的是( ) A.将适量干酵母放入装有一定浓度葡萄糖溶液的锥形 瓶中,在适宜条件下培养 B.将培养液振荡摇匀后,用吸管从锥形瓶中吸取一定 量的培养液 C.在血细胞计数板中央滴一滴培养液,盖上盖玻片,并 用滤纸吸去边缘多余的培养液 D.待酵母菌全部沉降到计数室底部,将计数板放在载 物台中央,在显微镜下观察计数 答案 C 解析 在探究培养液中酵母菌种群数量的变化时,将盖 玻片放在血细胞计数板的计数室上,用吸管吸取培养液,滴 于盖玻片边缘,让培养液自行渗入计数板小方格内。 学以致用 下列关于探究“培养液中酵母菌种群数量的变化”实验 的相关操作,错误的是( ) A.培养液和培养用具必须经过严格的灭菌处理 B.从试管中吸出培养液进行计数之前,应将试管轻轻 振荡几次 C.培养后期的培养液应先稀释再计数 D.应在每天的同一时间从同一试管中吸出等量培养液 进行计数 答案 D 解析 从试管中吸出的培养液不需要强调等量,因为计 数室的体积是确定的。 随堂训练 1.在营养和生存空间等没有限制的理想条件下,某细菌每 20min就分裂繁殖一代。现将该细菌种群(m 个个体)接 种到培养基上(资源、空间无限),th后,该种群的个体总 数是( ) A.m·2t 个 B.m·220 个 C.2t/20 个 D.m·23t 个 答案 D 解析 在资源、空间无限的情况下,微生物呈指数增长,所 以该细菌繁殖遵循“J”形增长曲线。th细菌繁殖代数为 3t,则该种群的个体总数为m·23t。 2.下图中①~④曲线表示在a、b、c、d四种条件下细菌种群 的生长曲线。这四种条件分别是:a.不断供应养分、水、氧 气,除去有害废物;b.随时间延续,养分耗尽、有害物质积 累;c.随时间延续,养分逐渐减少、无有害物质积累;d.随 时间延续,养分耗尽,由于突变出现了新菌株,可分解原细 菌的代谢废物,其合成的物质又可作为原细菌的食物。生 长条件分别与生长曲线①②③④相符合的是( ) 10