普遍正义与特殊正义 “统治”仅意味着一般性规则的实施,亦即不考虑特定的情形 且须平等适用于所有的人的一般性规则的实施。因为在这里,亦即 在这类规则适用于其中的绝大多数的案件中,并不要求人们根据自 己的意志进行栽决:甚至当法院不得不就一般性规则如何被适用于 某一特定案件的问题做出决定的时候,也是由人们所公认的整个规 则体系所内含的意义来决定的,而不是由法院的意志来决定的。 一[英]哈耶克 阅读材料 Classic:《法律的概念》第一、二、三、四章 Leading cases *反抗家庭暴力故意杀人案 *周国平诉华鹏公司拒发工龄补偿金劳动争议案 *尹建文等诉友好公司出租车承包经营案 Leading papers: *陆学艺:《当代中国社会分层研究报告》,社会科学文献出版社2002年1月出版,第一部分。 *江山:《再说正义》,《中国社会科学》2001年第4期。 *杨力:《司法特殊正义及其运作机制研究》,《法学家》2008年第4期。/《新华文摘》2009年第1期转载。 Mattew N.Smith,"The Law as a Social Practice:Are Shared Activities at the Foundations of Law",Legal Theory,Vol.12 2006 Leslie Green,"General Jurisprudence:A 25th Anniversity Essay",Oxford Journal of Legal Studies,Vol.25,2005. Jules Coleman,"Rules and Social Facts",Harvard Journal of Law and Public Policy,Vol.14,1991 第一节什么是法律上的正义 一、普遍正义优先的理由 从法学经典的进阶阅读看,前面精读《法律的概念》第二、三、四章后展开指向本我、超我和自我法 律的解析,目的在于通过以权利义务为主线的法律思维,描述作为法律概念的内容表达方式,让人获得初 步的知识背景,了解法律指令理论对于解释“法律是什么”和“法律应当是什么”两大核心问题的苍白乏 力。而本章目的是展现普遍正义与特殊正义的法律思维,剖析作为法律概念的正义目标理念,通过转化上 述两个核心问题,进一步澄清法律指令理论的价值困境。 事实上,无论是从自我法律去解答“法律是什么”的问题,还是从超我和本我法律去探究“法律应当 是什么”的问题,都旨在作出这样的启示,就是把法律等同于主权者的强制命令或指令。但是,这种说法

普遍正义与特殊正义 “统治”仅意味着一般性规则的实施,亦即不考虑特定的情形 且须平等适用于所有的人的一般性规则的实施。因为在这里,亦即 在这类规则适用于其中的绝大多数的案件中,并不要求人们根据自 己的意志进行裁决;甚至当法院不得不就一般性规则如何被适用于 某一特定案件的问题做出决定的时候,也是由人们所公认的整个规 则体系所内含的意义来决定的,而不是由法院的意志来决定的。 ── [英]哈耶克 阅读材料 Classic:《法律的概念》第一、二、三、四章 Leading cases: * 反抗家庭暴力故意杀人案 * 周国平诉华鹏公司拒发工龄补偿金劳动争议案 * 尹建文等诉友好公司出租车承包经营案 Leading papers: * 陆学艺:《当代中国社会分层研究报告》,社会科学文献出版社 2002 年 1 月出版,第一部分。 * 江山:《再说正义》,《中国社会科学》2001 年第 4 期。 * 杨力:《司法特殊正义及其运作机制研究》,《法学家》2008 年第 4 期。/《新华文摘》2009 年第 1 期转载。 * Mattew N. Smith, “The Law as a Social Practice: Are Shared Activities at the Foundations of Law”, Legal Theory, Vol.12, 2006. * Leslie Green, “General Jurisprudence: A 25 th Anniversity Essay”, Oxford Journal of Legal Studies, Vol.25, 2005. * Jules Coleman, “Rules and Social Facts”, Harvard Journal of Law and Public Policy, Vol.14, 1991. 第一节 什么是法律上的正义 一、普遍正义优先的理由 从法学经典的进阶阅读看,前面精读《法律的概念》第二、三、四章后展开指向本我、超我和自我法 律的解析,目的在于通过以权利义务为主线的法律思维,描述作为法律概念的内容表达方式,让人获得初 步的知识背景,了解法律指令理论对于解释“法律是什么”和“法律应当是什么”两大核心问题的苍白乏 力。而本章目的是展现普遍正义与特殊正义的法律思维,剖析作为法律概念的正义目标理念,通过转化上 述两个核心问题,进一步澄清法律指令理论的价值困境。 事实上,无论是从自我法律去解答“法律是什么”的问题,还是从超我和本我法律去探究“法律应当 是什么”的问题,都旨在作出这样的启示,就是把法律等同于主权者的强制命令或指令。但是,这种说法

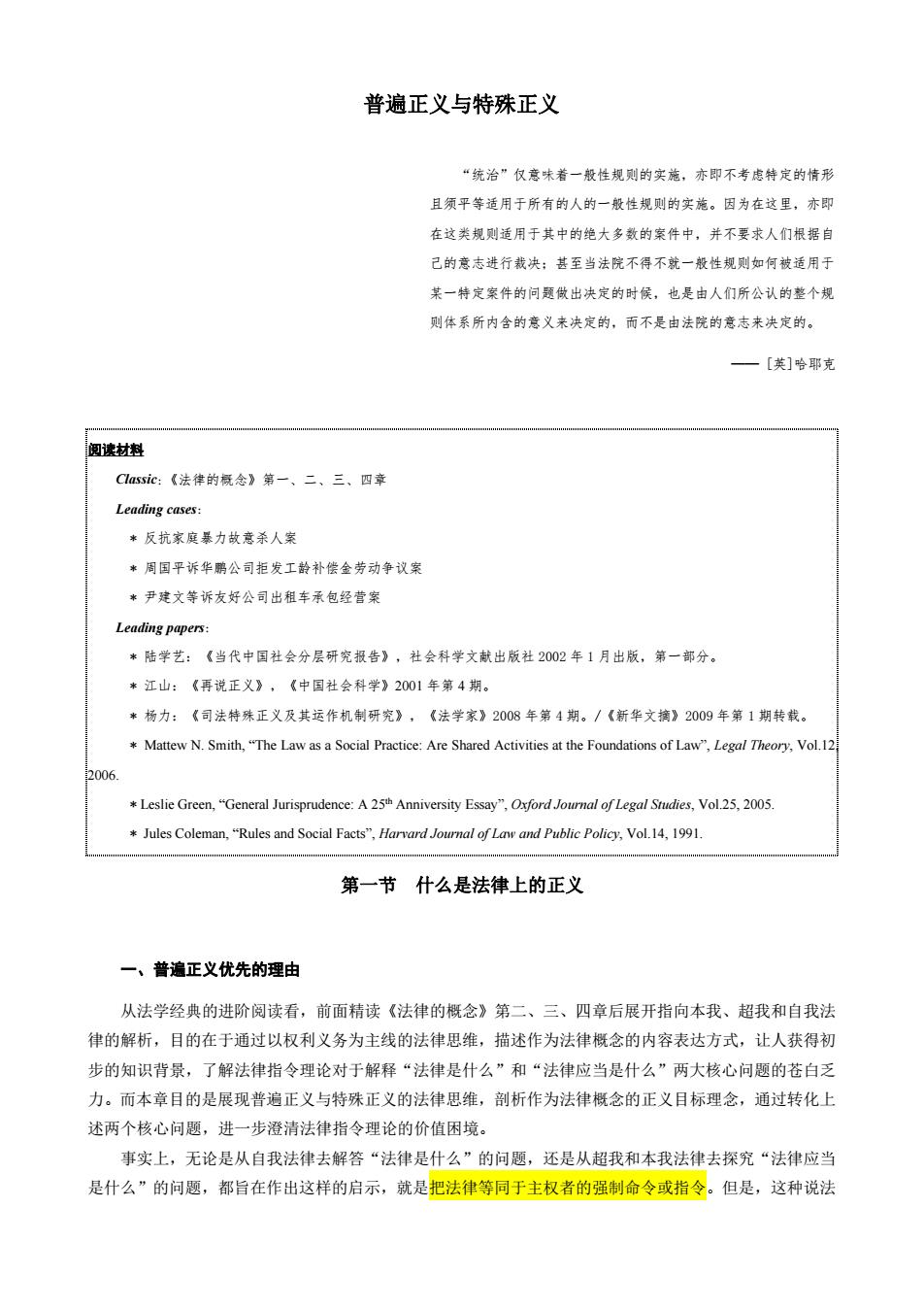

在各个关节点上都没有能准确反映出法律的特征。因为这一模式偏面地认为遵守法律,是为了避免遭受惩 罚或灾祸,忽视了多样性的法律试图获得整个社会的长久持续认同,还要具有被社会广泛接受的正义品质, 同时这种追求的正义还应符合宪法和立法规则。(比如, 刘雪娟诉苏宁化妆品案)沿着这一思路,上述两 个问题就转化为法律上应当遵循什么样的“正义” 通常认为,法治而非人治的衡量标准,起码必须符合两个条件: 一是立法者并不知道他所制定的法律 将适用于什么特定的案件:同时,法官除了根据现行法律与案件事实作出裁判,别无其他选择。二是这种 法律应当是能够平等适用于每个人的一般性规则。显然,现代法治的这两个条件都是要求法律一般不考虑 特定案件的状况,而是要求同样情况能被同样对待,类似案件能被类似处理,以形成普遍的正义。可以说, 法律上的正义最突出的一个品质,就是寻求这种普遍正义优先。否则,将丧失法律之所以被称为法律的起 码底限。换句话说,法律公正与否的一个重要标尺,就是考察能否把普遍正义的标准前后一致、一视同仁 地适用于按其内容应该适用的一切场合。 那么,法律能够形成普遍正义的理由是什么?既然法律不是简单的命令或指令,就不能让人们只是为 了避免违反法律可能面临不利,被动地服从法律,而是出于自愿主动地接受法律(比如,汽车抢黄灯的修 法被叫停)。应当承认,法治秩序的本质,除了类似命令或指令等强制因素,更多强调的是社会主体之间 的相互调适,以及对于那些直接作用于他们事件的良性回应,特别是能够从法律立场来看待本人和他人行 为,形成法治秩序的可预见性。实际上,这一法治秩序的本质,决定了能从内在立场而让人服膺接受的法 律,在绝大多数情况下不像强制命令或指令那样是被主观琢磨出来的,而是通过穿梭往返于规则与事件之 间的互动过程渐进发展起来的(涵摄中的利益衡量,比如,开瓶收取服务费的两案)。正是这种社会自生 力量对秩序的内在建构,为立法者将自生秩序转为法律秩序创造了条件,进而也为普遍正义的产生提供了 可靠的现实来源。因为接受这样的法律,人们不是单纯地出于强制不得不同样情况同样对待,而是从整体 上出于对法律的认可,哪怕面对的是法律疑难或法律漏洞,也仍然期待同样情况同样对待,以寻求行为的 可预见性。 实质性平等不能构成歧视性强制的理由因为任何人都不具备最终确知其他人潜力的能力,故而不应当相信任何人可 以确定无疑地具备这样一种能力;同时,任何人获得做某些可能有价值的事情的新的能力,都应当被视为是从其所在社会获 得的收益。所以,普遍正义的形成必然不是立法者在立法前主观琢磨出来的,而是秩序自生自发的结果,法律只是提供了普 遍正义的确认条件(比如,建筑物区分所有权案)。出于这个理由,国家虽说出于其他理由而必须在某些场合使用强制, 而且在实施强制的场合里,国家应当平等地对待人民,但是,普遍正义的要求绝不允许因此而把那种力图使人们的状况更加 平等化的欲望,视为国家可以行使更大的且歧视性强制的合理依据(比如,不能以平等健康权为由而让乙肝病毒携带者失去 正常工作的机会,公务员录用已取消该歧视规定)。比如,我们不反对法律上的平等,但有时也会遇到这样的情况,即对于 平等的要求,乃是大多数试图把预先设计好的分配模式强加给社会的人士所宣称的动机。这里,所反对的是一切将那种经由 主观思考而选定的分配模式强加给社会的企图,而不论它是一项平等的措施,还是一项不平等的措施。就像在财产继承制度 中,如果一种规定比另一种规定对平等更具助益,那么这就可能是人们更倾向于采取前者规定的强理由。不过,如果为了实 质性平等而放弃以法律适用平等来限制一切强制的原则,那就是一个完全不同的问题。· :参见[英]哈耶克:《自由秩序原理》,邓正来译,北京三联书店1997年版,第104-112页

在各个关节点上都没有能准确反映出法律的特征。因为这一模式偏面地认为遵守法律,是为了避免遭受惩 罚或灾祸,忽视了多样性的法律试图获得整个社会的长久持续认同,还要具有被社会广泛接受的正义品质, 同时这种追求的正义还应符合宪法和立法规则。(比如,刘雪娟诉苏宁化妆品案)沿着这一思路,上述两 个问题就转化为法律上应当遵循什么样的“正义”。 通常认为,法治而非人治的衡量标准,起码必须符合两个条件:一是立法者并不知道他所制定的法律 将适用于什么特定的案件;同时,法官除了根据现行法律与案件事实作出裁判,别无其他选择。二是这种 法律应当是能够平等适用于每个人的一般性规则。显然,现代法治的这两个条件都是要求法律一般不考虑 特定案件的状况,而是要求同样情况能被同样对待,类似案件能被类似处理,以形成普遍的正义。可以说, 法律上的正义最突出的一个品质,就是寻求这种普遍正义优先。否则,将丧失法律之所以被称为法律的起 码底限。换句话说,法律公正与否的一个重要标尺,就是考察能否把普遍正义的标准前后一致、一视同仁 地适用于按其内容应该适用的一切场合。 那么,法律能够形成普遍正义的理由是什么?既然法律不是简单的命令或指令,就不能让人们只是为 了避免违反法律可能面临不利,被动地服从法律,而是出于自愿主动地接受法律(比如,汽车抢黄灯的修 法被叫停)。应当承认,法治秩序的本质,除了类似命令或指令等强制因素,更多强调的是社会主体之间 的相互调适,以及对于那些直接作用于他们事件的良性回应,特别是能够从法律立场来看待本人和他人行 为,形成法治秩序的可预见性。实际上,这一法治秩序的本质,决定了能从内在立场而让人服膺接受的法 律,在绝大多数情况下不像强制命令或指令那样是被主观琢磨出来的,而是通过穿梭往返于规则与事件之 间的互动过程渐进发展起来的(涵摄中的利益衡量,比如,开瓶收取服务费的两案)。正是这种社会自生 力量对秩序的内在建构,为立法者将自生秩序转为法律秩序创造了条件,进而也为普遍正义的产生提供了 可靠的现实来源。因为接受这样的法律,人们不是单纯地出于强制不得不同样情况同样对待,而是从整体 上出于对法律的认可,哪怕面对的是法律疑难或法律漏洞,也仍然期待同样情况同样对待,以寻求行为的 可预见性。 实质性平等不能构成歧视性强制的理由 因为任何人都不具备最终确知其他人潜力的能力,故而不应当相信任何人可 以确定无疑地具备这样一种能力;同时,任何人获得做某些可能有价值的事情的新的能力,都应当被视为是从其所在社会获 得的收益。所以,普遍正义的形成必然不是立法者在立法前主观琢磨出来的,而是秩序自生自发的结果,法律只是提供了普 遍正义的确认条件(比如,建筑物区分所有权案)。出于这个理由,国家虽说出于其他理由而必须在某些场合使用强制, 而且在实施强制的场合里,国家应当平等地对待人民,但是,普遍正义的要求绝不允许因此而把那种力图使人们的状况更加 平等化的欲望,视为国家可以行使更大的且歧视性强制的合理依据(比如,不能以平等健康权为由而让乙肝病毒携带者失去 正常工作的机会,公务员录用已取消该歧视规定)。比如,我们不反对法律上的平等,但有时也会遇到这样的情况,即对于 平等的要求,乃是大多数试图把预先设计好的分配模式强加给社会的人士所宣称的动机。这里,所反对的是一切将那种经由 主观思考而选定的分配模式强加给社会的企图,而不论它是一项平等的措施,还是一项不平等的措施。就像在财产继承制度 中,如果一种规定比另一种规定对平等更具助益,那么这就可能是人们更倾向于采取前者规定的强理由。不过,如果为了实 质性平等而放弃以法律适用平等来限制一切强制的原则,那就是一个完全不同的问题。 1 1 参见[英]哈耶克:《自由秩序原理》,邓正来译,北京三联书店 1997 年版,第 104-112 页

19.6的 ★ C0n1请1b的的网on4oeuo 不能以平等健康权而让乙肝病毒携带者失去工作 中国知产标志·不能以平等竞争权妨碍知产保护 二、特殊正义优先的理由 一般意义上,法律上的正义实现,需要的是普遍正义优先。不过,问题随之而来,既然法律是通过穿 梭往返于规则与事件之间的互动过程,渐进发展起来的,就难以避免可能遭遇到形形色色的个案中的特殊 正义问题。从哲学意义的角度,没有任何两个个案的事实是完全相同的,就像两只脚不能同时踏进同一条 河流里(比如,两起持借记卡受贿案的区别)。其实,每一案件的事实都有它与众不同的特殊地方。诚然, 当个案实现的特殊正义与普遍正义基本一致时,两者会被兼顾到。可是,当个案的特殊正义与普遍正义不 能一致,甚至有所抵触时,根据普遍正义优先的法律思维,牺牲个案的特殊正义而维护普遍正义,就应当 成为一个决定取舍的基本原则。可是问题在于,这一基本原则有时又不是绝对的,因为一律把代表普遍正 义的一般性规则适用于带有特殊性的个案,现实生活里难免出现圆凿方枘的情况(比如, 许霆法定刑以下 减轻量刑、 流动民工的两个司法解释、家庭暴力案件的倾斜性保护) 起点与辍学 平等与羸弱 市容与生存 商品与教有 于是,给出实现特殊正义的理由,就成为一个棘手问题摆在了我们面前。如果说普遍正义是基于制度 的语境,目的在于形成让人信服的一般性规则,那么,特殊正义则是基于现实的语境,就事论事地具体问 题具体分析,把何为正义的问题限定在特定的具体利害相关者之间予以考量,同时,又不是单纯地就特殊 性考虑特殊性,而是从普遍正义的高度来考虑特殊性(换句话说,实现的制度化的利益,例如宪法性价值 般性常理、刚性规则注疏等。比如,先买权是否迳行判决的四个权衡维度,包括先买权的民通意见118 条和物权法冲突、房价的涨跌、先买权性质是形成权还是撤销权、租赁双方的主观过错与否)。显然,从 本质上讲,普遍正义是为所有人提供相同的正义,依此分配正义,看上去是平等、统一的,而且也可能不 是没有照顾特殊正义。但是,恐怕只有普遍正义是不够的,普遍正义最多只能算是基本的、初步的、有时 甚至是简陋的正义。法律思维中无论立法思维还是司法思维,只有普遍正义都无力承担起那种万能钥匙的

不能以平等健康权而让乙肝病毒携带者失去工作 中国知产标志·不能以平等竞争权妨碍知产保护 二、特殊正义优先的理由 一般意义上,法律上的正义实现,需要的是普遍正义优先。不过,问题随之而来,既然法律是通过穿 梭往返于规则与事件之间的互动过程,渐进发展起来的,就难以避免可能遭遇到形形色色的个案中的特殊 正义问题。从哲学意义的角度,没有任何两个个案的事实是完全相同的,就像两只脚不能同时踏进同一条 河流里(比如,两起持借记卡受贿案的区别)。其实,每一案件的事实都有它与众不同的特殊地方。诚然, 当个案实现的特殊正义与普遍正义基本一致时,两者会被兼顾到。可是,当个案的特殊正义与普遍正义不 能一致,甚至有所抵触时,根据普遍正义优先的法律思维,牺牲个案的特殊正义而维护普遍正义,就应当 成为一个决定取舍的基本原则。可是问题在于,这一基本原则有时又不是绝对的,因为一律把代表普遍正 义的一般性规则适用于带有特殊性的个案,现实生活里难免出现圆凿方枘的情况(比如,许霆法定刑以下 减轻量刑、流动民工的两个司法解释、家庭暴力案件的倾斜性保护)。 起点与辍学 平等与羸弱 市容与生存 商品与教育 于是,给出实现特殊正义的理由,就成为一个棘手问题摆在了我们面前。如果说普遍正义是基于制度 的语境,目的在于形成让人信服的一般性规则,那么,特殊正义则是基于现实的语境,就事论事地具体问 题具体分析,把何为正义的问题限定在特定的具体利害相关者之间予以考量,同时,又不是单纯地就特殊 性考虑特殊性,而是从普遍正义的高度来考虑特殊性(换句话说,实现的制度化的利益,例如宪法性价值、 一般性常理、刚性规则注疏等。比如,先买权是否迳行判决的四个权衡维度,包括先买权的民通意见 118 条和物权法冲突、房价的涨跌、先买权性质是形成权还是撤销权、租赁双方的主观过错与否)。显然,从 本质上讲,普遍正义是为所有人提供相同的正义,依此分配正义,看上去是平等、统一的,而且也可能不 是没有照顾特殊正义。但是,恐怕只有普遍正义是不够的,普遍正义最多只能算是基本的、初步的、有时 甚至是简陋的正义。法律思维中无论立法思维还是司法思维,只有普遍正义都无力承担起那种万能钥匙的

功能,它只是解决了作为底线的同样情况同样对待的均码正义问题,而没有在个案的特殊正义需求上给予 适度的关照。当然,普遍正义和特殊正义的标准在基本方向上是有所不同的,有利于实现个人之善的不 定有利于制度之善的实现,所以,普遍正义还会在某些场合限制特殊正义的伸张,否则作为法律底线的普 遍正义就会难以维系。 所以,从整体意义上来看, (1) 法律思维仍然应是强调普遍正义优先,即使需要牺牲个案的特殊正义来保全普遍正义,这种 正义之善的减损也是立法者预料之中的事情,因为这属于制度理性计划内必须付出的成本。 (2) 不过,如果对于个案的特殊正义牺牲已经明显超出立法者预计的范围,特别是突破了制度理 性的整合性所能够允许的善的底限,实现个案的特殊正义的正当性就值得认真考虑。 三、反抗家庭暴力故意杀人案 Famous Leading case 反抗家暴故意杀死施虐丈夫被判缓刑被告人与被害人系夫妻,婚后有有一女。婚后六年时间里,身为丈夫的被害人 好逸恶劳,且经常酗酒,完全依赖成为被告人的妻子打工维计。长期以来,丈夫酗酒后经常打骂妻子,妻子无法忍受,多次 提出离婚,均遭拒绝,甚至被以威胁报复妻子家人而无果。某日,丈夫酒后到妻子打工场所无端责骂,并当场施以暴力,甚 至将汽油淋遍妻子全身,准备点火。妻子不得已趁隙报警,警方到场调处后方暂息事端。事后,包括丈夫父母、亲友在内的 多方规劝丈夫,仍未能奏效,妻子黯然携女儿返还老家。可是不久丈夫酒后回到老家,无故挑衅责骂妻子不应报警,并再次 当场对妻子反复施暴,甚至扬言要烧掉房屋,并将妻子从楼上扔下,施虐完毕后便熟睡在床。妻子坐于床边,想及无数过往 被施虐惨状及多次离婚不能,不由悲从心起,绝望之下当场勒死丈夫,随后立即自首。 审判过程该案一审以故意杀人罪定罪,同时念及自首及反暴原由,判处作为妻子的被告人有期徒刑十二年。被告人 不服上诉,二审法院基于被害人父母主动提出对被告人从轻处罚,并考虑到子女抚养等社会问题,改判被告人获刑三年、缓 刑四年。 案例来源:长沙市中级人民法院[2006]长中刑一初字0135号,湖南省高级人民法院[2007]湘高法刑终字43号。 此案的一审判决从“普遍正义”的角度量刑十二年,可以说己充分考虑本案特殊性,并无不当。一方 面,在我国,任何公民的生命都受法律保护,非经人民法院严格依照法定程序作出死刑判决,不得被剥夺, 即法律不允许任何人以任何理由私自处死他人。具体到本案,被告人在不堪忍受长期施暴而“以暴制暴” 剥夺他人生命,已构成故意杀人罪,应当受刑罚处罚。另一方面,刑法第232条故意杀人罪规定的“情节 较轻”,包括了因受被害人长期迫害而杀人的情形。从本案起因上,一审法院己经考虑到被害人有重大过 错,被告人的主观恶性相对较轻,同时被告人能够主动自首,所以 ,一审法院从轻判处12年有期徒刑, 并无不当。 然而,如果我们继续考察本案的具体语境,深入拷问本案的极为特殊之处,从轻量刑的幅度问题仍然 值得推敲。 1.除了一般家庭暴力案件受害人以暴制暴的行为具有被迫性之外,本案被告人曾经尝试民事离婚 (《婚姻法》)、行政治安报警(《治安管理处罚法》)、刑事追责(《刑法》)三种途径,都得不到有 效解决,以暴制暴的方式似乎成为唯一选择。事实上,婚姻法规定作为离婚理由之一的家庭暴力,须由原 告充分举证证明,导致了受虐方举证往往异常艰难:同时,警察又通常认为干预家庭暴力非自身职责所在

功能,它只是解决了作为底线的同样情况同样对待的均码正义问题,而没有在个案的特殊正义需求上给予 适度的关照。当然,普遍正义和特殊正义的标准在基本方向上是有所不同的,有利于实现个人之善的不一 定有利于制度之善的实现,所以,普遍正义还会在某些场合限制特殊正义的伸张,否则作为法律底线的普 遍正义就会难以维系。 所以,从整体意义上来看, (1) 法律思维仍然应是强调普遍正义优先,即使需要牺牲个案的特殊正义来保全普遍正义,这种 正义之善的减损也是立法者预料之中的事情,因为这属于制度理性计划内必须付出的成本。 (2) 不过,如果对于个案的特殊正义牺牲已经明显超出立法者预计的范围,特别是突破了制度理 性的整合性所能够允许的善的底限,实现个案的特殊正义的正当性就值得认真考虑。 三、反抗家庭暴力故意杀人案 Famous Leading case 反抗家暴故意杀死施虐丈夫被判缓刑 被告人与被害人系夫妻,婚后育有一女。婚后六年时间里,身为丈夫的被害人 好逸恶劳,且经常酗酒,完全依赖成为被告人的妻子打工维计。长期以来,丈夫酗酒后经常打骂妻子,妻子无法忍受,多次 提出离婚,均遭拒绝,甚至被以威胁报复妻子家人而无果。某日,丈夫酒后到妻子打工场所无端责骂,并当场施以暴力,甚 至将汽油淋遍妻子全身,准备点火。妻子不得已趁隙报警,警方到场调处后方暂息事端。事后,包括丈夫父母、亲友在内的 多方规劝丈夫,仍未能奏效,妻子黯然携女儿返还老家。可是不久丈夫酒后回到老家,无故挑衅责骂妻子不应报警,并再次 当场对妻子反复施暴,甚至扬言要烧掉房屋,并将妻子从楼上扔下,施虐完毕后便熟睡在床。妻子坐于床边,想及无数过往 被施虐惨状及多次离婚不能,不由悲从心起,绝望之下当场勒死丈夫,随后立即自首。 审判过程 该案一审以故意杀人罪定罪,同时念及自首及反暴原由,判处作为妻子的被告人有期徒刑十二年。被告人 不服上诉,二审法院基于被害人父母主动提出对被告人从轻处罚,并考虑到子女抚养等社会问题,改判被告人获刑三年、缓 刑四年。 案例来源:长沙市中级人民法院[2006]长中刑一初字 0135 号,湖南省高级人民法院[2007]湘高法刑终字 43 号。 此案的一审判决从“普遍正义”的角度量刑十二年,可以说已充分考虑本案特殊性,并无不当。一方 面,在我国,任何公民的生命都受法律保护,非经人民法院严格依照法定程序作出死刑判决,不得被剥夺, 即法律不允许任何人以任何理由私自处死他人。具体到本案,被告人在不堪忍受长期施暴而“以暴制暴” 剥夺他人生命,已构成故意杀人罪,应当受刑罚处罚。另一方面,刑法第 232 条故意杀人罪规定的“情节 较轻”,包括了因受被害人长期迫害而杀人的情形。从本案起因上,一审法院已经考虑到被害人有重大过 错,被告人的主观恶性相对较轻,同时被告人能够主动自首,所以,一审法院从轻判处 12 年有期徒刑, 并无不当。 然而,如果我们继续考察本案的具体语境,深入拷问本案的极为特殊之处,从轻量刑的幅度问题仍然 值得推敲。 1. 除了一般家庭暴力案件受害人以暴制暴的行为具有被迫性之外,本案被告人曾经尝试民事离婚 (《婚姻法》)、行政治安报警(《治安管理处罚法》)、刑事追责(《刑法》)三种途径,都得不到有 效解决,以暴制暴的方式似乎成为唯一选择。事实上,婚姻法规定作为离婚理由之一的家庭暴力,须由原 告充分举证证明,导致了受虐方举证往往异常艰难;同时,警察又通常认为干预家庭暴力非自身职责所在

又经常姑息怠于介入处理;相应地,家庭暴力产生的轻伤害案件,也往往很难得到警察的及时立案处理。 本案中,被害人以妻子家人生命安全相威胁,强行拒绝离婚:甚至以更大程度的暴力威逼妻子放弃治安及 刑事追究,致使事态日趋严重,即使妻子远走他乡,仍无法幸免。显然,此时继续一味要求妻子寻求法律 手段以摆脱暴力,期待实现的可能性较小,一旦无法继续忍耐下去,留给她的唯一选择,似乎只有以暴制 暴。 2.被告人选择趁被害人不备而将其杀死,是出于被害人与被告人之间的体力悬殊差异所致,应属无 奈而并非刻意预谋,情有可恕。本案中的被告人作为女性,与作为丈夫的被害人之间体力悬殊,且被害人 生性又极端残忍。因此,被告人反对家庭暴力,根本无法通过正常的对抗展开,只能选择趁被害人不备或 熟睡时为之。这种反抗模式,在北美被称为“家庭暴力受害人的正当防卫”,显然,本案中要求作为家庭 暴力受害人的妻子必须等待下一次受害时才能反抗,无异于判处她慢慢地被家庭暴力折磨而死。所以,本 案被告人趁被害人不备而将其杀死,不能与普通的有准备的预谋杀人恶性等同而喻。 3.许多国家将以暴制暴杀死施暴人的情形,视为正当防卫或具有正当防卫的行为。本案中的被告人 长期经受被害人极端恐怖的威胁恐吓以及周期性施暴,显然已处于“习得性无助”的心理状态:后来发展 到最后主动远离被害人,仍被追打上门继续施暴,足以认定她的心理上已经达到忍耐极限,极可能出现被 告人因受虐而被打残或伤害致死。设身处地站在女性角度,根据案发当时的特殊情境及以往的受虐经历, 进一步从轻或减轻处罚具有相当的合理性。 综合以上理由,再结合本案的一些特殊情况,比如,被告人的反抗暴力行为指向只是施暴的被害人, 即人身危险性仅仅是针对施暴的被害人,一旦施暴力消失,被告人再次实施犯罪的可能性微乎其微:被害 人的父母已经对于被告人给予谅解;同时考虑到今后子女的教育抚养的社会问题,等等,上诉法院从实现 个案的特殊正义考虑而进一步减轻量刑,改判被告人缓刑,具备更高程度的正当性。 第二节普遍正义的优先实现 一、法律连续性与普遍正义 从理论上讲,普遍正义优先的法律思维,暗合于哈特在第四章起始提及的“法律的连续性”。同等情 况同等对待,从本质上喻示着对于连续性的法律权威的服从,而不仅仅是简单地服从以威胁为后盾的命令 或指令。这里,哈特假设了一个绝对君主统治下的简单国家,这个国家经历了一次又一次的造反与镇压后, 国君一世取得了该社会中绝大多数臣民的普遍服从,哪怕臣民们对这样做的正确性没有任何想法,可是该 社会就是这样形成了某种统一性,即所有的成员服从国君一世。很显然,这里的臣民们是通过服从君主的 命令或指令而习惯性地服从国君一世,不过如果国君一世死去,其继任者不能继续取得臣民们的习惯性服 从。因为从理论上,习惯性服从的概念不能解释每逢一个立法者继承另一个立法者时,所能观察到的那种 连续性。换句话说,习惯性服从的关系只是限于每个臣民与君主之间的关系。于是,法律便成为必需品, 它为继任者的继位赋予了合法性,并为继承前任的立法权提供了依据。 可见,法律比它的制定者和习惯于服从的那些人具有更长时间的持续生命力,这就好比前文提到的哈 特所举的1735年的英国《巫术法》例子,它历经数百年后,在1944年所发生的一起案件中,仍然被作为 了起诉的依据。所以,同等情况同等对待的法律连续性之所以可能,不是强制命令或指令使然,也不是习 惯性的服从使然,而是人们在不断实践的经验中寻找到了正当性的表达,它能让人们认为接受这种普遍正

又经常姑息怠于介入处理;相应地,家庭暴力产生的轻伤害案件,也往往很难得到警察的及时立案处理。 本案中,被害人以妻子家人生命安全相威胁,强行拒绝离婚;甚至以更大程度的暴力威逼妻子放弃治安及 刑事追究,致使事态日趋严重,即使妻子远走他乡,仍无法幸免。显然,此时继续一味要求妻子寻求法律 手段以摆脱暴力,期待实现的可能性较小,一旦无法继续忍耐下去,留给她的唯一选择,似乎只有以暴制 暴。 2. 被告人选择趁被害人不备而将其杀死,是出于被害人与被告人之间的体力悬殊差异所致,应属无 奈而并非刻意预谋,情有可恕。本案中的被告人作为女性,与作为丈夫的被害人之间体力悬殊,且被害人 生性又极端残忍。因此,被告人反对家庭暴力,根本无法通过正常的对抗展开,只能选择趁被害人不备或 熟睡时为之。这种反抗模式,在北美被称为“家庭暴力受害人的正当防卫”,显然,本案中要求作为家庭 暴力受害人的妻子必须等待下一次受害时才能反抗,无异于判处她慢慢地被家庭暴力折磨而死。所以,本 案被告人趁被害人不备而将其杀死,不能与普通的有准备的预谋杀人恶性等同而喻。 3. 许多国家将以暴制暴杀死施暴人的情形,视为正当防卫或具有正当防卫的行为。本案中的被告人 长期经受被害人极端恐怖的威胁恐吓以及周期性施暴,显然已处于“习得性无助”的心理状态;后来发展 到最后主动远离被害人,仍被追打上门继续施暴,足以认定她的心理上已经达到忍耐极限,极可能出现被 告人因受虐而被打残或伤害致死。设身处地站在女性角度,根据案发当时的特殊情境及以往的受虐经历, 进一步从轻或减轻处罚具有相当的合理性。 综合以上理由,再结合本案的一些特殊情况,比如,被告人的反抗暴力行为指向只是施暴的被害人, 即人身危险性仅仅是针对施暴的被害人,一旦施暴力消失,被告人再次实施犯罪的可能性微乎其微;被害 人的父母已经对于被告人给予谅解;同时考虑到今后子女的教育抚养的社会问题,等等,上诉法院从实现 个案的特殊正义考虑而进一步减轻量刑,改判被告人缓刑,具备更高程度的正当性。 第二节 普遍正义的优先实现 一、法律连续性与普遍正义 从理论上讲,普遍正义优先的法律思维,暗合于哈特在第四章起始提及的“法律的连续性”。同等情 况同等对待,从本质上喻示着对于连续性的法律权威的服从,而不仅仅是简单地服从以威胁为后盾的命令 或指令。这里,哈特假设了一个绝对君主统治下的简单国家,这个国家经历了一次又一次的造反与镇压后, 国君一世取得了该社会中绝大多数臣民的普遍服从,哪怕臣民们对这样做的正确性没有任何想法,可是该 社会就是这样形成了某种统一性,即所有的成员服从国君一世。很显然,这里的臣民们是通过服从君主的 命令或指令而习惯性地服从国君一世,不过如果国君一世死去,其继任者不能继续取得臣民们的习惯性服 从。因为从理论上,习惯性服从的概念不能解释每逢一个立法者继承另一个立法者时,所能观察到的那种 连续性。换句话说,习惯性服从的关系只是限于每个臣民与君主之间的关系。于是,法律便成为必需品, 它为继任者的继位赋予了合法性,并为继承前任的立法权提供了依据。 可见,法律比它的制定者和习惯于服从的那些人具有更长时间的持续生命力,这就好比前文提到的哈 特所举的 1735 年的英国《巫术法》例子,它历经数百年后,在 1944 年所发生的一起案件中,仍然被作为 了起诉的依据。所以,同等情况同等对待的法律连续性之所以可能,不是强制命令或指令使然,也不是习 惯性的服从使然,而是人们在不断实践的经验中寻找到了正当性的表达,它能让人们认为接受这种普遍正