形式理性/价值理性 我们已拥有过多的法律定义,但是在把法律同道德相比较的时 候,人们似乎假定每一个人都知道道德的含义是什么。因此,法律 心智从总体上看一直在耗尽心力地去思考法律本身,但却满足于对 法律与之相关且与之区分的道德不闻不问。我们需要尝试恢复它们 之间的平衡。 一[美]富勒 阅读材料 Classic:《法律的概念》第八、九章 Leading cases *二战后的德国告密者案 *蒲连升、王明成安乐死案 *张学英诉蒋伦芳遗属继承案 *里格斯案与张学英案的法律论证对比 *纽伦堡审判的困境 Leading papers: *[德]拉德布鲁赫:《法律的不法与超法律的法》,舒国滢译,郑永流主编:《法哲学与法社会学论丛》(四),中 国政法大学出版社2001年版。 *H.L.A Hart,Positivism and the Separation of Law and Morals,Harvard Law Review,Vol.71,1958 *Lon.L.Fuller,Positivism and Fidelity to Law-A Reply to Professor Hart,Harvard Law Review,Vol.71,1958. *H.L.A Hart,Book Review of the Morality of Law by Fuller,Harward Law Press,Vol.78,1964. *[美]富勒:《法律的道德性》,郑戈译,商务印书馆2005年版,第五章。 Joseph Raz,The Problem about the Nature of Law,in Ethics in the Public Domain:Essays in the Morality of Law and P olitics Revisited Edition),Clarendon Press,1994. Robert Alexy,A Defence of Radbruch's Formula,in David Dyzenhaus,ed.Recrafting the Rule of Law:The Limits of Lega Order,Oxford:Hart Publishing 1999. *郑成良:《法律之内的正义》,法律出版社2002年版。 *郑成良、杨力、宾凯、李学尧等:《司法推理与法官思维》,法律出版社2010年版。 *强世功:《哈特与富勒的论战一一场表演》,北大法律信息网。 *柯岚:《拉德布鲁赫公式与告密者困境》,《政法论坛》2009年第5期。/《新华文摘》2009年第23期转载。 第一节法治化与形式理性

形式理性/价值理性 我们已拥有过多的法律定义,但是在把法律同道德相比较的时 候,人们似乎假定每一个人都知道道德的含义是什么。因此,法律 心智从总体上看一直在耗尽心力地去思考法律本身,但却满足于对 法律与之相关且与之区分的道德不闻不问。我们需要尝试恢复它们 之间的平衡。 ── [美]富勒 阅读材料 Classic:《法律的概念》第八、九章 Leading cases: * 二战后的德国告密者案 * 蒲连升、王明成安乐死案 * 张学英诉蒋伦芳遗嘱继承案 * 里格斯案与张学英案的法律论证对比 * 纽伦堡审判的困境 Leading papers: * [德]拉德布鲁赫:《法律的不法与超法律的法》,舒国滢译,郑永流主编:《法哲学与法社会学论丛》(四),中 国政法大学出版社 2001 年版。 * H.L.A Hart, Positivism and the Separation of Law and Morals, Harvard Law Review, Vol.71, 1958. * Lon.L.Fuller, Positivism and Fidelity to Law – A Reply to Professor Hart, Harvard Law Review, Vol.71, 1958. * H.L.A Hart, Book Review of the Morality of Law by Fuller, Harward Law Press, Vol.78, 1964. * [美]富勒:《法律的道德性》,郑戈译,商务印书馆 2005 年版,第五章。 * Joseph Raz, The Problem about the Nature of Law, in Ethics in the Public Domain: Essays in the Morality of Law and P olitics ( Revisited Edition) , Clarendon Press, 1994. * Robert Alexy, A Defence of Radbruch’s Formula, in David Dyzenhaus, ed. Recrafting the Rule of Law: The Limits of Legal Order, Oxford: Hart Publishing 1999. * 郑成良:《法律之内的正义》,法律出版社 2002 年版。 * 郑成良、杨力、宾凯、李学尧等:《司法推理与法官思维》,法律出版社 2010 年版。 * 强世功:《哈特与富勒的论战——一场表演》,北大法律信息网。 * 柯岚:《拉德布鲁赫公式与告密者困境》,《政法论坛》2009 年第 5 期。/《新华文摘》2009 年第 23 期转载。 第一节 法治化与形式理性

一、论证的有限理性及应对 (一)决策的理性限度 法律论证被放在优于获取结论的地位,这是法律理性决策的基本思维。不过,法律论证本身是一个极 其复杂的过程,除了从论证过程与论证结果的外在视角考量,其实,那种从内在视角出发的论证过程本身, 更是经久不绝地引起争议。 1.沿着内在视角,不同主体作出法律理性决策的前后 都以各种方式获得论证信息 这样做的目的, 无非在于提供论证的充分信息,以让作出的决策不容质疑。 比如,立法的意见和建议征集、 行政的听证会和调研,以及司法的后果论辩、制度利益和体系解释的考量等。 2.信息是策略而非中立的,信息量的增加并不意味决策质量的提高。过于理想的所谓充分信息下的决 策模式根本不存在: (1)供以决策的信息是不完备的,即使运用概率决策也要考虑许多意想不到的复杂因素: 比如,拉圾箱决策理论,法律从颁布之始即落后了,效率下的帕累托最优决策 帕罩托定律(又淼80/20法则) 在任何国家收入分配都一样,都不是平均分配。帕累托定律表明要使一个国家的贫困阶层收入增加的唯一办法是提高整 个国家的收入。但对收入实行重新分配是不可能的。 1.帕累托定律的内容:假设A为一定的收入颜,而B为收入大于A的人数,如果将A和B的对数分别在Y轴和X轴上 标明,那么,不管考察哪一个国家,所形成的曲线总是与Y轴大体成56度角。因此,社会福利的目标至多只是令这个函数 变得尽量扁平,不是那么陡峭,令财富的分配不那么极端。 2.帕累托定律的机理:原因和结果、投入和产出、努力和报酬之间本来存在着无法解释的不平衡。一般来说,投入和 务力可以分为两种不同的类型:()多数,它们只能造成少许的影响:(2)少数,它们造成主要的、重大的影响。这 说明少量的原因、投入和努力会有大量的收获、产出或回报。只有几件事情是重要的,大部分都微不足道。 3.帕累托定律的意义: (1)80/20关系提供了一个较好的基准。一个典型的模式表明,80%的产出源自20%的投入:80%的结论源自20%的起因: 80%的收获源自20%的努力。 (2)大多数的社会及经济活动中,只需要把80%的资源投入到重要的20%的事件活动中去,即可产生出100%结果。例如, 社会中20%的人占有了80%的社会财富:公司中管理层占20%而一般人员占80%:我们在工作中决策时,把80%的精力投入到20% 认为最重要的事情中去,等等。 (2)供以决策的信息是不对称的,参与决策的各方可以策略地使用信息实现自己的利益。 比如,决策参与度与拥有实力成正比(利益集团的立法游说、机构长官的人大政协指定席位、推选代表是以省为单位还 是以人口数量为标准),决策时的专家话语霸权与利益群体的参与有限性(黄宏的人大提议遭质疑),经济管理学家与法律 学家的立法、决策话语权不平衡(法学家的决策参与度不高), 3.任何人都不能假设自己是一个完备的理性决策者,于是,需要比较分析各种不同的论证方案,并指 出不同方案的优势和缺陷:需要从法律与社会的横断交叉面,判断论证是否会产生预期效果及产生哪些效 果,仍然存在什么问题、问题如何产生以及如何解决问题。 (二)有限理性下的决策 1.什么是有限理性? “有限理性”成为法律论证的一个关键词。有限理性,是美国学者赫伯特·西 蒙在上世纪50年代,为解决经济理论中有关充分理性假设的难题提出的。它的基本思想是:人们信息加 工的能力是有限的,所以,人们无法按照理性模式去行为,即他们没有能力同时考虑所面临的所有选择 无法总是在决策中实现效益最大化

一、论证的有限理性及应对 (一)决策的理性限度 法律论证被放在优于获取结论的地位,这是法律理性决策的基本思维。不过,法律论证本身是一个极 其复杂的过程,除了从论证过程与论证结果的外在视角考量,其实,那种从内在视角出发的论证过程本身, 更是经久不绝地引起争议。 1. 沿着内在视角,不同主体作出法律理性决策的前后,都以各种方式获得论证信息。这样做的目的, 无非在于提供论证的充分信息,以让作出的决策不容质疑。 比如,立法的意见和建议征集、行政的听证会和调研,以及司法的后果论辩、制度利益和体系解释的考量等。 2. 信息是策略而非中立的,信息量的增加并不意味决策质量的提高。过于理想的所谓充分信息下的决 策模式根本不存在: (1)供以决策的信息是不完备的,即使运用概率决策也要考虑许多意想不到的复杂因素; 比如,垃圾箱决策理论,法律从颁布之始即落后了,效率下的帕累托最优决策 帕累托定律(又称 80/20 法则) 在任何国家收入分配都一样,都不是平均分配。帕累托定律表明要使一个国家的贫困阶层收入增加的唯一办法是提高整 个国家的收入。但对收入实行重新分配是不可能的。 1. 帕累托定律的内容:假设 A 为一定的收入额,而 B 为收入大于 A 的人数,如果将 A 和 B 的对数分别在 Y 轴和 X 轴上 标明,那么,不管考察哪一个国家,所形成的曲线总是与 Y 轴大体成 56 度角。因此,社会福利的目标至多只是令这个函数 变得尽量扁平,不是那么陡峭,令财富的分配不那么极端。 2. 帕累托定律的机理:原因和结果、投入和产出、努力和报酬之间本来存在着无法解释的不平衡。一般来说,投入和 努力可以分为两种不同的类型: (1)多数,它们只能造成少许的影响; (2)少数,它们造成主要的、重大的影响。 这 说明少量的原因、投入和努力会有大量的收获、产出或回报。只有几件事情是重要的,大部分都微不足道。 3. 帕累托定律的意义: (1)80/20 关系提供了一个较好的基准。一个典型的模式表明,80%的产出源自 20%的投入;80%的结论源自 20%的起因; 80%的收获源自 20%的努力。 (2)大多数的社会及经济活动中,只需要把 80%的资源投入到重要的 20%的事件活动中去,即可产生出 100%结果。例如, 社会中 20%的人占有了 80%的社会财富;公司中管理层占 20%而一般人员占 80%;我们在工作中决策时,把 80%的精力投入到 20% 认为最重要的事情中去,等等。 (2)供以决策的信息是不对称的,参与决策的各方可以策略地使用信息实现自己的利益。 比如,决策参与度与拥有实力成正比(利益集团的立法游说、机构长官的人大政协指定席位、推选代表是以省为单位还 是以人口数量为标准),决策时的专家话语霸权与利益群体的参与有限性(黄宏的人大提议遭质疑),经济管理学家与法律 学家的立法、决策话语权不平衡(法学家的决策参与度不高), 3. 任何人都不能假设自己是一个完备的理性决策者,于是,需要比较分析各种不同的论证方案,并指 出不同方案的优势和缺陷;需要从法律与社会的横断交叉面,判断论证是否会产生预期效果及产生哪些效 果,仍然存在什么问题、问题如何产生以及如何解决问题。 (二)有限理性下的决策 1. 什么是有限理性? “有限理性”成为法律论证的一个关键词。有限理性,是美国学者赫伯特·西 蒙在上世纪 50 年代,为解决经济理论中有关充分理性假设的难题提出的。它的基本思想是:人们信息加 工的能力是有限的,所以,人们无法按照理性模式去行为,即他们没有能力同时考虑所面临的所有选择, 无法总是在决策中实现效益最大化

比如,效率与公平、 普遒正义与特殊正义 公共利益与个人权利 国家本位与个人本位 二战中日本是“北上侵苏”还是“南下太平洋” 2.如何应对有限理性?实际上,马克斯·韦伯很早就提出了形式理性和价值理性相互分离的方法: (1)所谓形式理性,就是让论证具有精确计算的外在结构、逻辑推理和固定程式等特点。其内在理 路是,如果决策前无法借助充分信息获得确定性,那么,挽救不确定性的方案就是通过合乎标准的论证, 依靠预测性增强作出信息反应的能力,提高决策效益。 (2)所谓价值理性,就是通过论证伦理的、政治的、功利主义的、享乐主义的、等级的、平均主义 的或者某些其他的要求,衡量决策的合理性。显然,它的论证标准是多元的,不具有形式理性那样精确计 算的属性。相对于形式理性的内在理路,价值理性认为,既然存在缺乏充分信息的不确定性,人们还不知 道未来会发生什么,那么,试图通过法律形式化以对信息作出反应,事实上不能提高决策效益。所以,不 宜对形式理性寄予太多寄托,否则会影响思维的适应性。 (3)基于有限理性的法律论证,形成了形式理性与价值理性两条线路。它们谁先谁后,长期以来成 为法律论证领域中极其重要的争议性问题。从核心命题的角度,形式理性回答的是“法律是什么”的问题, 而价值理性回答的则是“法律应当是什么”的问题。 二、道德与法律的再认识 从法律论证的内在视角廓清法律与道德的关系之前,有必要先澄清它们的概念是什么。 (一)法律应当是什么 《法律的概念》第八章伊始,哈特就开门见山地再次重申,法律是第一性规则和第二性规则的结合。 一个法律是否有效,不在于它是否有道德基础,而在于它是否获得作为第二性规则核心的承认规则认可。 可见,批驳了奥斯丁的法律效力来源于主权者命令的学说后,哈特没有退向自然法的那种让道德成为法律 基础的立场,而是仍从法律实证主义的框架,富有创见地为法律效力提供一个新的标准,此乃对法律实证 主义的最大贡献。可是,只是结合第一性规则和第二性规则,尚不足以说明法律概念的全部。 事实上,法律还受道德影响。根据哈特对于规则的内在方面和外在方面的区分,民众可分为从内心服 膺于法律的人与被迫接受法律的人,法律作为强制权力的存在,只有让前者居多才能被称为是好的法律, 才能保持底线正义的平衡。其根本原因在于,从简化的第一性义务规则控制的社会,到拥有立法、审判的 第二性规则控制的世界,虽然带来了变革、确定和效率,同时所付出的代价是,依赖第二性的立法和审判 规则所集中起来的权力,有可能会压制住民众,保证法律离开民众支持仍可施行。一旦这种可能成为现实, 就像滑坡效应那样,法律很可能会走向邪恶,出现德国纳粹、日本军国主义那样的灾难性后果。所以,法 律的概念包含了道德因素,它让接受法律权威的人是从内在方面出发来看待这些权威,并能以法律和道德 共同的规范性语言来表达他们对这种权威的看法。 哈特的胡竞与赛利对话为了说明法律中隐含的道德因素,哈特在《法律的概念》第九章第三部分举了一个特定环境的 道德体系下,奴隶不被视为法律上的人的例子。源于奴隶社会奴隶在法律上只是物品,而不具有人格,所以,这种看法在奴 泉主集团的道德上被作为习惯,长期保留了下来。于是,哈特例举胡克当被问到轮船锅炉的爆炸是否伤着人时,他回答到: “没有,只炸死一个黑鬼。”赛利接着说:“好,这很幸运,因为有时人们会受伤的。”上述回答和评论暗含了传承下来当 时流行的一种习惯道德体系。直到胡克吃苦后才发现,时过境迁,这种造留下来的不把黑人当作人的想法,已被看作是严重 的道德过错, 随之而来的可能是面临道德过错导致的一系列不利后果

比如,效率与公平、普遍正义与特殊正义、公共利益与个人权利、国家本位与个人本位 二战中日本是“北上侵苏”还是“南下太平洋” 2. 如何应对有限理性?实际上,马克斯·韦伯很早就提出了形式理性和价值理性相互分离的方法: (1)所谓形式理性,就是让论证具有精确计算的外在结构、逻辑推理和固定程式等特点。其内在理 路是,如果决策前无法借助充分信息获得确定性,那么,挽救不确定性的方案就是通过合乎标准的论证, 依靠预测性增强作出信息反应的能力,提高决策效益。 (2)所谓价值理性,就是通过论证伦理的、政治的、功利主义的、享乐主义的、等级的、平均主义 的或者某些其他的要求,衡量决策的合理性。显然,它的论证标准是多元的,不具有形式理性那样精确计 算的属性。相对于形式理性的内在理路,价值理性认为,既然存在缺乏充分信息的不确定性,人们还不知 道未来会发生什么,那么,试图通过法律形式化以对信息作出反应,事实上不能提高决策效益。所以,不 宜对形式理性寄予太多寄托,否则会影响思维的适应性。 (3)基于有限理性的法律论证,形成了形式理性与价值理性两条线路。它们谁先谁后,长期以来成 为法律论证领域中极其重要的争议性问题。从核心命题的角度,形式理性回答的是“法律是什么”的问题, 而价值理性回答的则是“法律应当是什么”的问题。 二、道德与法律的再认识 从法律论证的内在视角廓清法律与道德的关系之前,有必要先澄清它们的概念是什么。 (一)法律应当是什么 《法律的概念》第八章伊始,哈特就开门见山地再次重申,法律是第一性规则和第二性规则的结合。 一个法律是否有效,不在于它是否有道德基础,而在于它是否获得作为第二性规则核心的承认规则认可。 可见,批驳了奥斯丁的法律效力来源于主权者命令的学说后,哈特没有退向自然法的那种让道德成为法律 基础的立场,而是仍从法律实证主义的框架,富有创见地为法律效力提供一个新的标准,此乃对法律实证 主义的最大贡献。可是,只是结合第一性规则和第二性规则,尚不足以说明法律概念的全部。 事实上,法律还受道德影响。根据哈特对于规则的内在方面和外在方面的区分,民众可分为从内心服 膺于法律的人与被迫接受法律的人,法律作为强制权力的存在,只有让前者居多才能被称为是好的法律, 才能保持底线正义的平衡。其根本原因在于,从简化的第一性义务规则控制的社会,到拥有立法、审判的 第二性规则控制的世界,虽然带来了变革、确定和效率,同时所付出的代价是,依赖第二性的立法和审判 规则所集中起来的权力,有可能会压制住民众,保证法律离开民众支持仍可施行。一旦这种可能成为现实, 就像滑坡效应那样,法律很可能会走向邪恶,出现德国纳粹、日本军国主义那样的灾难性后果。所以,法 律的概念包含了道德因素,它让接受法律权威的人是从内在方面出发来看待这些权威,并能以法律和道德 共同的规范性语言来表达他们对这种权威的看法。 哈特的胡克与赛利对话 为了说明法律中隐含的道德因素,哈特在《法律的概念》第九章第三部分举了一个特定环境的 道德体系下,奴隶不被视为法律上的人的例子。源于奴隶社会奴隶在法律上只是物品,而不具有人格,所以,这种看法在奴 隶主集团的道德上被作为习惯,长期保留了下来。于是,哈特例举胡克当被问到轮船锅炉的爆炸是否伤着人时,他回答到: “没有,只炸死一个黑鬼。”赛利接着说:“好,这很幸运,因为有时人们会受伤的。”上述回答和评论暗含了传承下来当 时流行的一种习惯道德体系。直到胡克吃苦后才发现,时过境迁,这种遗留下来的不把黑人当作人的想法,已被看作是严重 的道德过错,随之而来的可能是面临道德过错导致的一系列不利后果

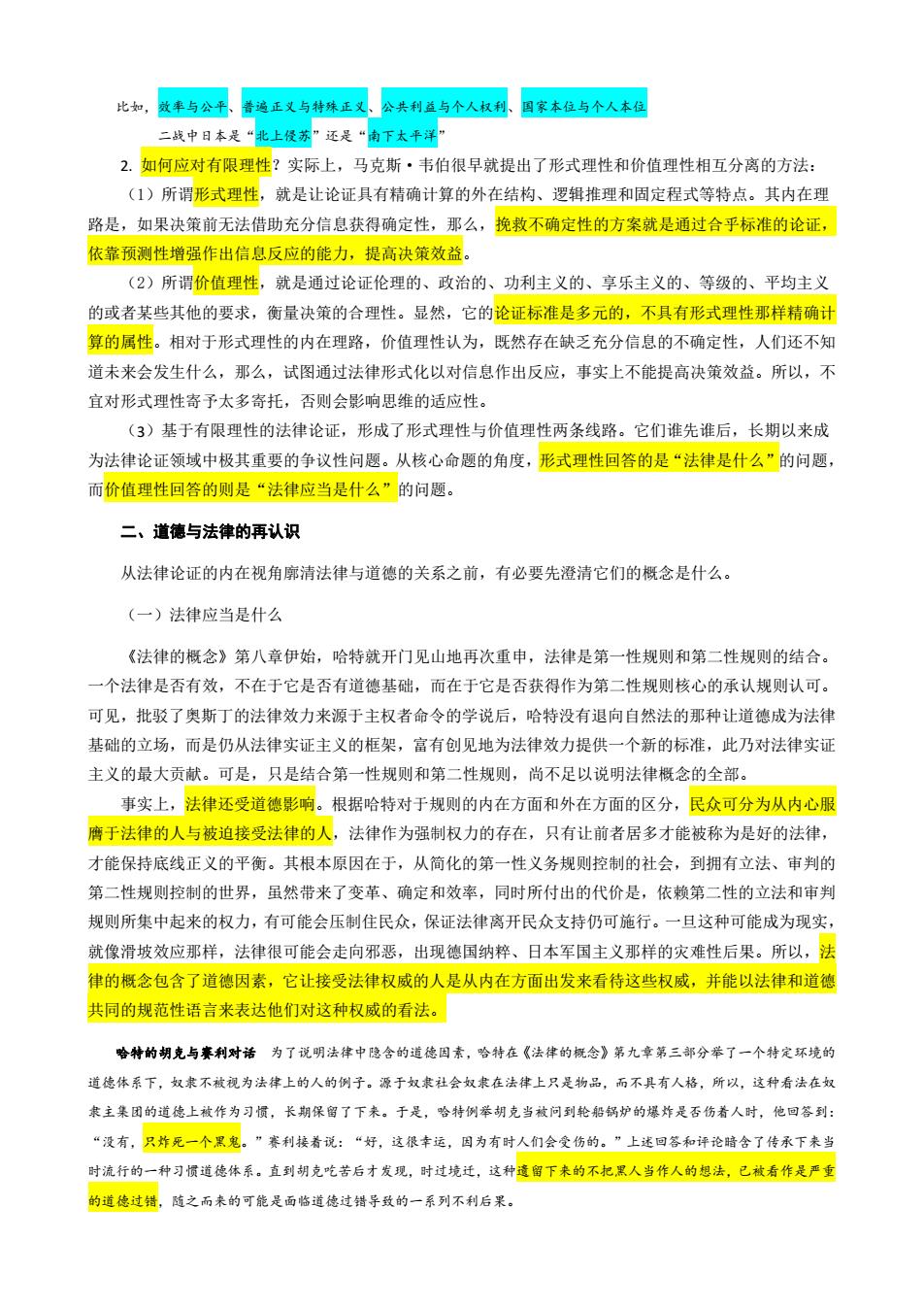

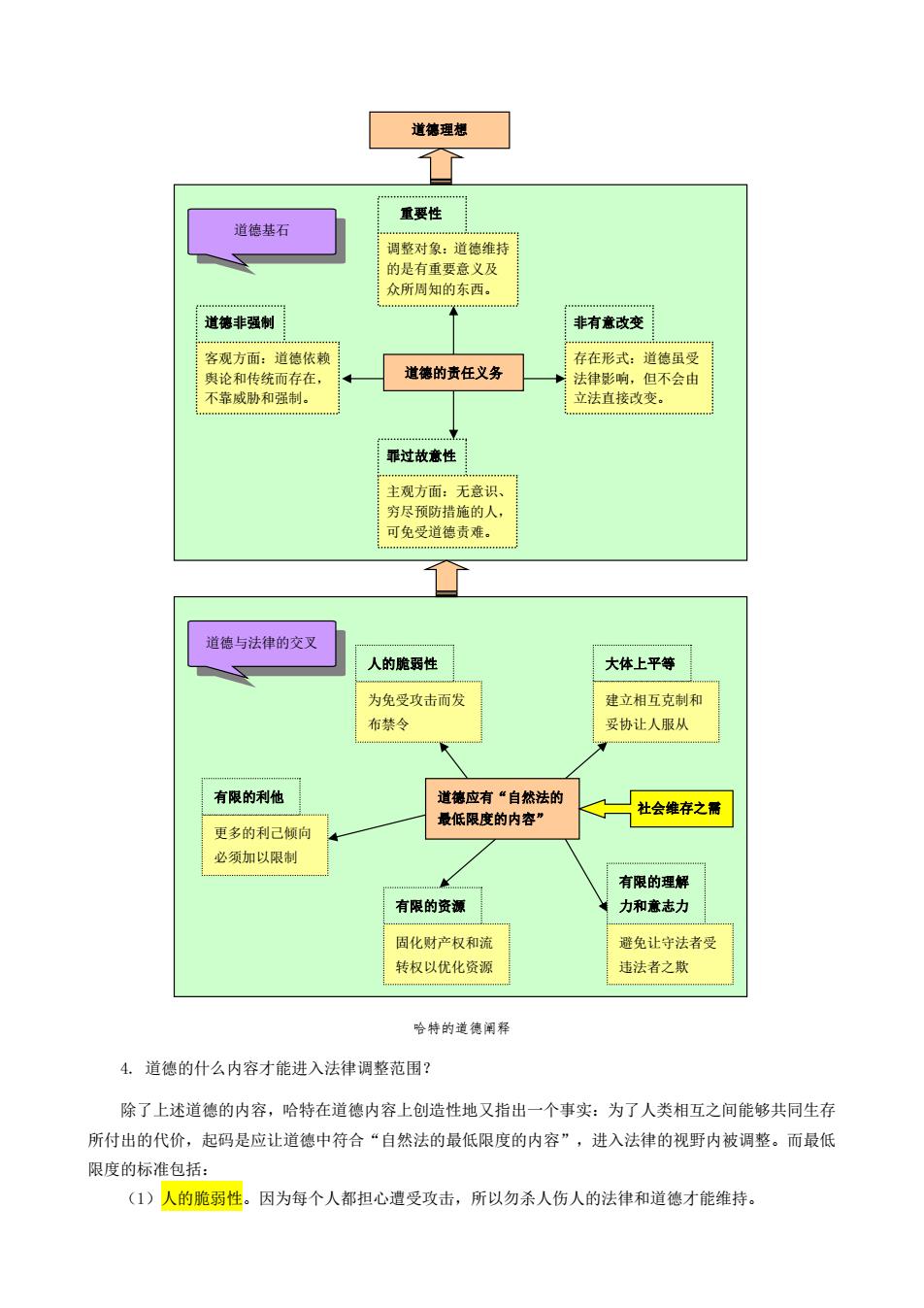

(二)道德应当是什么 1.道德是否等同正义? (1)正义只是道德的一个片面。 正义与公平是同位语, 是指在相互关系中个人享有平等或不平等的 份额或地位,其通俗的表达就是“同样情况同样对待、不同情况不同对待”。 (2)道德的蕴涵远比正义更为广阔,它不仅可以用来确定个人的相似性和差异性 (正义),而且可 以对这种个人的相似性和差异性加以肯定或否定评价(善恶)。 比如,即使纳粹法可以做到对治下民众一视同仁,它在道德的善恶标准上也会被加以否定评价。 2.道德与法律的范畴是什么? (1)法律属于制度范畴,道德属于社会意识范畴。 (2)道德所调整的范围比法律广泛得多,它不仅调整人的行为,而且包括人的思想、品格和动机等: (3)道德的内容侧重于义务而不是权利,但法律的内容是权利和义务并重: (4)道德的内容约定俗成,相对原则和抽象,不像法律强调国家制定和认可,要求精准、确定。 与此同时,道德与法律的范畴也有许多重合,甚至可以说大部分的道德都为法律所承认,所以,就会 出现“履行道德义务仍像服从法律一样,不是一个应受赞扬的问题”。 道德与法律的范畴图示道德与法律既有各自独立的范畴,又有重合的部分。所以,不能把道德与法律筒单混淆,把 属于道德的问题当作法律问题处理,抑或把法律问题当作道德问题对待。否则,就会导致将不道德行为与违法行为、道德责 任与法律责任混为一谈。当然,也不能把道德与法律的区别绝对化,甚至否认它们之间的必然联系。 道德自然法的最低限度的内容法律 3.道德不同于法律的特性是什么? 哈特把道德形式分为狭义和广义,狭义的“道德责任与义务”是被作为道德的基石, 它主要包括四点 要义: (1)重要性。道德被视为是应予维持的具有重要意义的东西,它为全社会所周知(比如屠杀、侵略、 虐待等) (2)非有意改变。 虽然法律变动会影响道德,但道德不能由立法直接改变,甚至是法律往往输掉与根 深蒂固的道德较量(对法律中同命不同价的质问等)。 (3)道德罪过的故意性。对于无意识(精神病人、梦游杀人等)和尽力采取了预防措施的人(正当防 卫等),他们即使违反道德也可免受道德责罚。 (4)道德强制的形式。道德的实施是靠舆论和传统(良知、悔恨、唾弃、仇视、乡规民约、样板模范 等),而不是像法律那样依赖强制力执行。与此同时,广义的“道德理想”,不像义务那样被视为当然, 而是被当作值得褒扬的成就(仁爱、慈善等),英雄和圣人是做得比义务更多的那些人中的典范

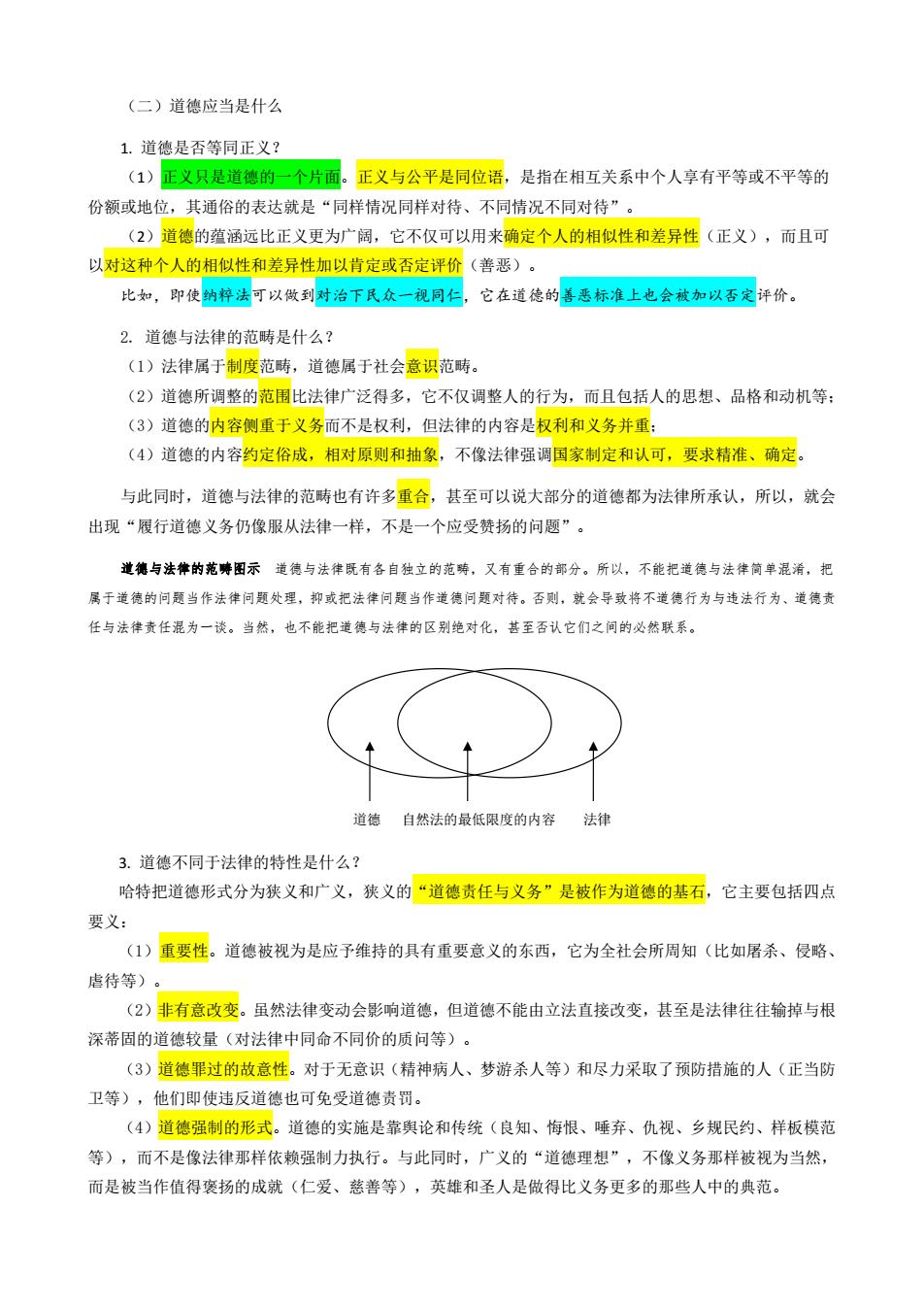

(二)道德应当是什么 1. 道德是否等同正义? (1)正义只是道德的一个片面。正义与公平是同位语,是指在相互关系中个人享有平等或不平等的 份额或地位,其通俗的表达就是“同样情况同样对待、不同情况不同对待”。 (2)道德的蕴涵远比正义更为广阔,它不仅可以用来确定个人的相似性和差异性(正义),而且可 以对这种个人的相似性和差异性加以肯定或否定评价(善恶)。 比如,即使纳粹法可以做到对治下民众一视同仁,它在道德的善恶标准上也会被加以否定评价。 2. 道德与法律的范畴是什么? (1)法律属于制度范畴,道德属于社会意识范畴。 (2)道德所调整的范围比法律广泛得多,它不仅调整人的行为,而且包括人的思想、品格和动机等; (3)道德的内容侧重于义务而不是权利,但法律的内容是权利和义务并重; (4)道德的内容约定俗成,相对原则和抽象,不像法律强调国家制定和认可,要求精准、确定。 与此同时,道德与法律的范畴也有许多重合,甚至可以说大部分的道德都为法律所承认,所以,就会 出现“履行道德义务仍像服从法律一样,不是一个应受赞扬的问题”。 道德与法律的范畴图示 道德与法律既有各自独立的范畴,又有重合的部分。所以,不能把道德与法律简单混淆,把 属于道德的问题当作法律问题处理,抑或把法律问题当作道德问题对待。否则,就会导致将不道德行为与违法行为、道德责 任与法律责任混为一谈。当然,也不能把道德与法律的区别绝对化,甚至否认它们之间的必然联系。 道德 自然法的最低限度的内容 法律 3. 道德不同于法律的特性是什么? 哈特把道德形式分为狭义和广义,狭义的“道德责任与义务”是被作为道德的基石,它主要包括四点 要义: (1)重要性。道德被视为是应予维持的具有重要意义的东西,它为全社会所周知(比如屠杀、侵略、 虐待等)。 (2)非有意改变。虽然法律变动会影响道德,但道德不能由立法直接改变,甚至是法律往往输掉与根 深蒂固的道德较量(对法律中同命不同价的质问等)。 (3)道德罪过的故意性。对于无意识(精神病人、梦游杀人等)和尽力采取了预防措施的人(正当防 卫等),他们即使违反道德也可免受道德责罚。 (4)道德强制的形式。道德的实施是靠舆论和传统(良知、悔恨、唾弃、仇视、乡规民约、样板模范 等),而不是像法律那样依赖强制力执行。与此同时,广义的“道德理想”,不像义务那样被视为当然, 而是被当作值得褒扬的成就(仁爱、慈善等),英雄和圣人是做得比义务更多的那些人中的典范

道德理想 重要性 道德基石 调整对象:道德维持 的是有重要意义及 众所周知的东西。 E8A8831E8844EE 道德非强制 非有意改变 客观方面:道德依赖 存在形式:道德虽受 舆论和传统而存在, 道德的责任义务 法律影响,但不会由 不靠威胁和强制。 立法直接改变。 罪过故意性 主观方面:无意识、 穷尽预防措施的人, 可免受道德责难。 道德与法律的交叉 人的脆弱性 大体上平等 为免受攻击而发 建立相互克制和 布禁令 妥协让人服从 有限的利他 道德应有“自然法的 最低限度的内容” 社会维存之需 更多的利己倾向 必须加以限制 有限的理解 有限的资源 力和意志力 固化财产权和流 避免让守法者受 转权以优化资源 违法者之欺 哈特的道德阐释 4.道德的什么内容才能进入法律调整范围? 除了上述道德的内容,哈特在道德内容上创造性地又指出一个事实:为了人类相互之间能够共同生存 所付出的代价,起码是应让道德中符合“自然法的最低限度的内容”,进入法律的视野内被调整。而最低 限度的标准包括: (1)人的脆弱性。 因为每个人都担心遭受攻击,所以勿杀人伤人的法律和道德才能维持

重要性 调整对象:道德维持 的是有重要意义及 众所周知的东西。 罪过故意性 主观方面:无意识、 穷尽预防措施的人, 可免受道德责难。 道德非强制 客观方面:道德依赖 舆论和传统而存在, 不靠威胁和强制。 非有意改变 存在形式:道德虽受 法律影响,但不会由 立法直接改变。 为免受攻击而发 布禁令 道德理想 人的脆弱性 道德基石 大体上平等 建立相互克制和 妥协让人服从 更多的利己倾向 必须加以限制 有限的利他 固化财产权和流 转权以优化资源 有限的资源 避免让守法者受 违法者之欺 有限的理解 力和意志力 道德的责任义务 道德应有“自然法的 最低限度的内容” 道德与法律的交叉 社会维存之需 哈特的道德阐释 4. 道德的什么内容才能进入法律调整范围? 除了上述道德的内容,哈特在道德内容上创造性地又指出一个事实:为了人类相互之间能够共同生存 所付出的代价,起码是应让道德中符合“自然法的最低限度的内容”,进入法律的视野内被调整。而最低 限度的标准包括: (1)人的脆弱性。因为每个人都担心遭受攻击,所以勿杀人伤人的法律和道德才能维持