图6-8睡液腺的神经支配 垂液分泌的初级中枢在廷髓 其高级中枢分布于下丘脑和大脑皮层等处 支配睡液的传 交感神经为王 如弟9对脑神经到调银,第7对脑神 经的鼓索支到领下腺。刺激这些神经可引起量多而固体少的 唾液分泌.副交感 经的对无 的作用是 过其未稍样放乙酰胆碱而 ,因此,用对机年胆城 的的移 用乙酰 或其类似药物时,可引起大量的连液分泌。副交感神经兴奋时,还可使建 腺的血管舒张,进一步促进液的分论。目前认为,副 交感神经引起液豫 近血官动的件 经纤维是肽能神经纤维,其末稍释放血管活性肠 支配唾液象的交感神经是肽能神经纤维,在颈上神经节换神经元后,发出节后纤维分布在唾液腺的血管和分泌细跑上,刺激这些神经引起 血管收缩,也可引起唾液分池,但其分论作用则随不同的唾液豫而有不同,例如,刺激人的颈交感神经。只引起领下腺分论,却不引起腮腺分 人在进食时,食物的形状。颜色、气味,以及进食的环境,都能形成条件反射,引起液分泌。“望梅止渴”就是日常生活中条件反射性 液分论的一个例子。成年人的哑液分诊,通常都包括条件反射和非条件反射两种成分在内。 二、咀嚼 口腔通过组嚼运动对食物进行机械性加工。咀密是由各姐嚼肌有顺序地收缩所组成的复杂的反射性动作。目嚼肌包括咬肌、翼内肌、翼外 肌和额肌等,它们的收缩可使下领向上、向下、向左右及向前方运动,这时,上牙列与下牙列相互接触,可以产生很大的压力以磨粹食物。咀 嚼还使食物与画液充分混合,以形成食团,任于吞咽。 咀嚼肌是骨酪肌,可作随意运动,但在正常情况下,它的运动还受口腔感受器和咀嚼肌内的本体感受器传来的冲动的制约。在咀嚼运动 中,颊肌和舌肌的收缩具有重要作用,它们的收缩可将食物置于上下牙列之间,以便于咀嚼。 吸吮也是一个反射动作,吸吮时,口腔壁肌肉和舌肌收缩,使口腔内空气稀薄,压力降低到比大气压力为低0.981.47Pa10-15cmH20. 凭着口腔内的这个低压条件,液体便可进入口腔 T ,为 程 和化 它还能的反射性地引起胃、胰、肝、囊等的活动,以及引起 准备有利条件 三、吞咽 春咽是一种复杂的反射性动作,它使食团从口腔进入周。根据食团在吞咽时所经过的部位,可将天咽动作分为下列三期: 第一期:由口腔到咽,这是在来自大脑皮层的冲动的影响下随意开始的。开始时舌尖上举及硬得,然后主要由下领舌骨肌的收缩,把食团 推向软污后方而至咽部。舌的运动对于这一期的吞咽动作是非常重受的。 第二期:由咽到合管上端。这是通过一系列急速的反射动作而实现的。由于合团刺激了软羽部的感受器,引起一系列肌肉的反射性收缩。 结果使软等上升,咽后壁向前突出,封闭了鼻回通路:声带内收,喉头升高并向并紧贴会厌,封闭了咽与气管的通路:呼吸暂时停止:由于喉 头前移,食首上口张开,食团就从咽被挤入食管。这一期进行得极快,通常约需0.1, 第三期:沿食管下行至骨。这是由食管肌肉的顺序收缩而实现的。食管肌肉的顺序收缩又称螺动(peristalsis),它是一种向前推进的波形 运动。在食团的下端为一舒张波,上端为一收缩波,这样,食团就很自然地被推送前进(图69)·

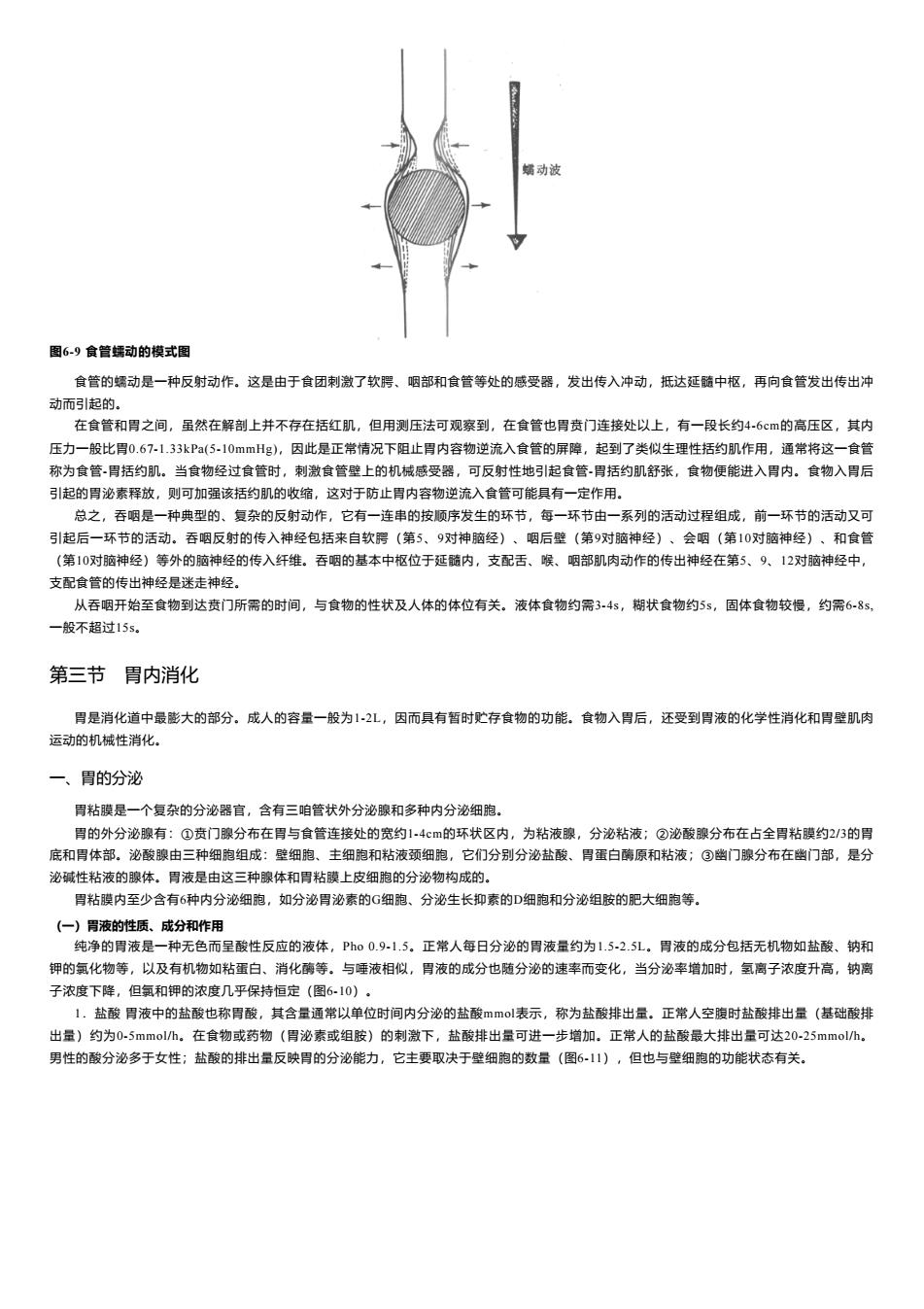

图6-8 唾液腺的神经支配 唾液分泌的初级中枢在延髓,其高级中枢分布于下丘脑和大脑皮层等处。 支配唾液腺的传出神经以副交感神经为主,如第9对脑神经到腮腺,第7对脑神经的鼓索支到颌下腺。刺激这些神经可引起量多而固体少的 唾液分泌。副交感神经的对唾液腺的作用是通过其末稍释放乙酰胆碱而实现的,因此,用对抗乙酢胆碱的药物如阿托品,能抑制唾液分泌,而 用乙酰胆碱或其类似药物时,可引起大量的唾液分泌。副交感神经兴奋时,还可使唾液腺的血管舒张,进一步促进唾液的分泌。目前认为,副 交感神经引起唾液腺附近血管舒张的神经纤维是肽能神经纤维,其末稍释放血管活性肠肽。 支配唾液腺的交感神经是肽能神经纤维,在颈上神经节换神经元后,发出节后纤维分布在唾液腺的血管和分泌细胞上。刺激这些神经引起 血管收缩,也可引起唾液分泌,但其分泌作用则随不同的唾液腺而有不同,例如,刺激人的颈交感神经,只引起颌下腺分泌,却不引起腮腺分 泌。 人在进食时,食物的形状、颜色、气味,以及进食的环境,都能形成条件反射,引起唾液分泌。“望梅止渴”就是日常生活中条件反射性唾 液分泌的一个例子。成年人的唾液分泌,通常都包括条件反射和非条件反射两种成分在内。 二、咀嚼 口腔通过咀嚼运动对食物进行机械性加工。咀嚼是由各咀嚼肌有顺序地收缩所组成的复杂的反射性动作。咀嚼肌包括咬肌、翼内肌、翼外 肌和颞肌等,它们的收缩可使下颌向上、向下、向左右及向前方运动,这时,上牙列与下牙列相互接触,可以产生很大的压力以磨粹食物。咀 嚼还使食物与唾液充分混合,以形成食团,便于吞咽。 咀嚼肌是骨骼肌,可作随意运动,但在正常情况下,它的运动还受口腔感受器和咀嚼肌内的本体感受器传来的冲动的制约。在咀嚼运动 中,颊肌和舌肌的收缩具有重要作用,它们的收缩可将食物置于上下牙列之间,以便于咀嚼。 吸吮也是一个反射动作,吸吮时,口腔壁肌肉和舌肌收缩,使口腔内空气稀薄,压力降低到比大气压力为低0.98-1.47kPa(10-15cmH2O)。 凭着口腔内的这个低压条件,液体便可进入口腔。 应当指出,口腔内消化过程不仅完成口腔内食物的机械性和化学性加工,它还能的反射性地引起胃、胰、肝、胆囊等的活动,以及引起胰 岛素的分泌等等变化,为以后的消化过程及紧随消化过程的代谢过程,准备有利条件。 三、吞咽 吞咽是一种复杂的反射性动作,它使食团从口腔进入胃。根据食团在吞咽时所经过的部位,可将天咽动作分为下列三期: 第一期:由口腔到咽。这是在来自大脑皮层的冲动的影响下随意开始的。开始时舌尖上举及硬腭,然后主要由下颌舌骨肌的收缩,把食团 推向软腭后方而至咽部。舌的运动对于这一期的吞咽动作是非常重要的。 第二期:由咽到食管上端。这是通过一系列急速的反射动作而实现的。由于食团刺激了软腭部的感受器,引起一系列肌肉的反射性收缩, 结果使软腭上升,咽后壁向前突出,封闭了鼻回通路;声带内收,喉头升高并向并紧贴会厌,封闭了咽与气管的通路;呼吸暂时停止;由于喉 头前移,食管上口张开,食团就从咽被挤入食管。这一期进行得极快,通常约需 0.1s。 第三期:沿食管下行至胃。这是由食管肌肉的顺序收缩而实现的。食管肌肉的顺序收缩又称蠕动(peristalsis),它是一种向前推进的波形 运动。在食团的下端为一舒张波,上端为一收缩波,这样,食团就很自然地被推送前进(图6-9)

图69食管动的模式回 食管的螺动是一种反射动作,这是由于食团制微了软弱、国部和贪管等处的感受器,发出传入冲动,抵达延髓中枢,再向合管发出传出冲 动而引起的。 在食管和胃之间,虽然在解剖上并不存在括红肌,但用测压法可观察到,在食管也胃贲门连接处以上,有一段长约46m的高压区,其内 压力一龄比胃0.67.1.33kP(5.10mmHg),因此是正常情况下阻止胃内容物逆流入食管的屏障,起到了类似生理性括约肌作用,通常将这一食管 称为食管胃括约肌。当食物经过食管时,刺激食管壁上的机械感受器,可反射性地写引起食管胃括约肌舒张,食物使能进入胃内。食物入胃后 引起的胃论素释放,则可加强该括的肌的收缩,这对于防止胃内容物逆流入管可能具有 总之,吞明是一种典型的。复杂的反射动作,它有一连串的按顺序发生的环节,每一环节由 一系列的活动过程组成,前一环节的活动又可 引起后一环节的活动,吞咽反射的传入神经包括来自软聘(第5,9对神脑经)、国后壁(第9对 神经)会明(第10对脑神经),和食管 (第10对脑神经)等外的脑神经的传入纤维,吞咽的基本中枢位于延髓内,支配舌、暖、国部肌肉动作的传出神经在第5、9、12对脑神经中】 支配食管的传出神经是迷走神经 从吞咽开始至食物到达责门所需的时间,与食物的性状及人体的体位有关,液体食物约需345,糊状食物约5,固体食物较慢,约需68 一般不超过15。 第三节胃内消化 一、胃的分泌 胃粘膜是一个复杂的分池器官,含有三咱管状外分泌腺和多种内分泌细胞。 胃的外分论腺有:@喷门腺分布在胃与食管连接处的宽约14m的环状区内,为粘液腺,分泌粘液:②泌酸豫分布在占全胃粘膜约2/3的胃 底和胃体都。泌酸讓由三种细跑组成:空细跑、主细胞和粘液颈细胞,它们分别分论盐酸、胃蛋白跨原和粘液:③幽门腺分布在幽门部,是分 论碱性粘液的腺体,胃液是由这三种腺体和円粘读上皮细孢的分论物构成的。 胃粘膜内至少含有6种内分论细胞,如分论胃泌素的G细胞、分沦生长抑素的D细胞和分论组胺的肥大细胞等。 一)胃液的性质,成分和作用 纯净的胃液是一种无色而显酸性反应的液体,Ph00.91.5。正常人每日分泌的胃液量约为1.5-2.5L,胃液的成分包括无机物如盐酸、钠和 钾的氧化物等,以及有机物如粘蛋白、消化裤等。与唾液相似,胃液的成分也随分论的速率而变化,当分泌率增加时,氢离子浓度升高,钠离 子浓度下降,但氯和钾的浓度几乎保持恒定(图610), 1.盐酸胃液中的盐酸也称胃酸,其含量通常以单位时间内分泌的盐酸mm表示,称为盐酸排出量。正常人空腹时盐酸排出量(基础酸排 出量)约为0-5mmol.在食物或药物(胃泌素或组胺)的刺激下,盐酸排出量可进一步增加.正常人的盐酸最大排出量可达2025 mmol/h. 男性的酸分论多于女性:盐酸的排出量反映胃的分泌能力,它主要取决于壁细跑的数量(卧611),但也与壁细胞的功能状态有关

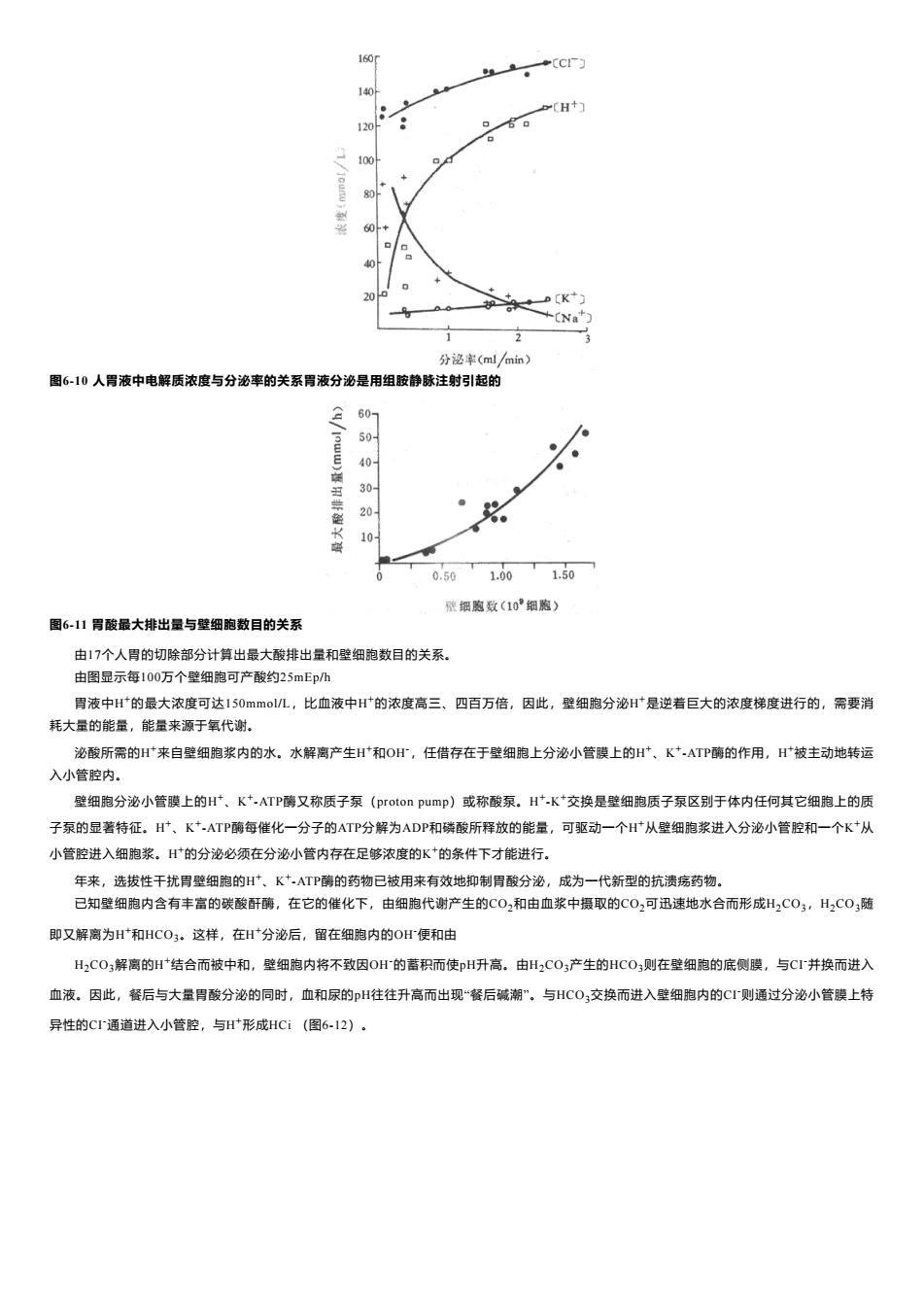

图6-9 食管蠕动的模式图 食管的蠕动是一种反射动作。这是由于食团刺激了软腭、咽部和食管等处的感受器,发出传入冲动,抵达延髓中枢,再向食管发出传出冲 动而引起的。 在食管和胃之间,虽然在解剖上并不存在括红肌,但用测压法可观察到,在食管也胃贲门连接处以上,有一段长约4-6cm的高压区,其内 压力一般比胃0.67-1.33kPa(5-10mmHg),因此是正常情况下阻止胃内容物逆流入食管的屏障,起到了类似生理性括约肌作用,通常将这一食管 称为食管-胃括约肌。当食物经过食管时,刺激食管壁上的机械感受器,可反射性地引起食管-胃括约肌舒张,食物便能进入胃内。食物入胃后 引起的胃泌素释放,则可加强该括约肌的收缩,这对于防止胃内容物逆流入食管可能具有一定作用。 总之,吞咽是一种典型的、复杂的反射动作,它有一连串的按顺序发生的环节,每一环节由一系列的活动过程组成,前一环节的活动又可 引起后一环节的活动。吞咽反射的传入神经包括来自软腭(第5、9对神脑经)、咽后壁(第9对脑神经)、会咽(第10对脑神经)、和食管 (第10对脑神经)等外的脑神经的传入纤维。吞咽的基本中枢位于延髓内,支配舌、喉、咽部肌肉动作的传出神经在第5、9、12对脑神经中, 支配食管的传出神经是迷走神经。 从吞咽开始至食物到达贲门所需的时间,与食物的性状及人体的体位有关。液体食物约需3-4s,糊状食物约5s,固体食物较慢,约需6-8s, 一般不超过15s。 第三节 胃内消化 胃是消化道中最膨大的部分。成人的容量一般为1-2L,因而具有暂时贮存食物的功能。食物入胃后,还受到胃液的化学性消化和胃壁肌肉 运动的机械性消化。 一、胃的分泌 胃粘膜是一个复杂的分泌器官,含有三咱管状外分泌腺和多种内分泌细胞。 胃的外分泌腺有:①贲门腺分布在胃与食管连接处的宽约1-4cm的环状区内,为粘液腺,分泌粘液;②泌酸腺分布在占全胃粘膜约2/3的胃 底和胃体部。泌酸腺由三种细胞组成:壁细胞、主细胞和粘液颈细胞,它们分别分泌盐酸、胃蛋白酶原和粘液;③幽门腺分布在幽门部,是分 泌碱性粘液的腺体。胃液是由这三种腺体和胃粘膜上皮细胞的分泌物构成的。 胃粘膜内至少含有6种内分泌细胞,如分泌胃泌素的G细胞、分泌生长抑素的D细胞和分泌组胺的肥大细胞等。 (一)胃液的性质、成分和作用 纯净的胃液是一种无色而呈酸性反应的液体,Pho 0.9-1.5。正常人每日分泌的胃液量约为1.5-2.5L。胃液的成分包括无机物如盐酸、钠和 钾的氯化物等,以及有机物如粘蛋白、消化酶等。与唾液相似,胃液的成分也随分泌的速率而变化,当分泌率增加时,氢离子浓度升高,钠离 子浓度下降,但氯和钾的浓度几乎保持恒定(图6-10)。 1.盐酸 胃液中的盐酸也称胃酸,其含量通常以单位时间内分泌的盐酸mmol表示,称为盐酸排出量。正常人空腹时盐酸排出量(基础酸排 出量)约为0-5mmol/h。在食物或药物(胃泌素或组胺)的刺激下,盐酸排出量可进一步增加。正常人的盐酸最大排出量可达20-25mmol/h。 男性的酸分泌多于女性;盐酸的排出量反映胃的分泌能力,它主要取决于壁细胞的数量(图6-11),但也与壁细胞的功能状态有关

图6-10人胃液中电解质浓度与分论率的关系胃液分泌是用组胺静脉注射引起的 201 0.50T1.00T150 胞致(10'细) 圈6.11胃酸最大排出量与壁细胞数目的关系 由17个人胃的切除部分计算出最大酸排出量和壁细胞数目的关系 由图显示每100万个壁细胞可产酸约25 mEp/h 胃液中的最大浓度可达150mmo,比血液中广的浓度高三.四百万倍,因此,壁细分泌是逆着巨大的浓度梯度进行的,需要消 耗大量的能量,能量来源于氧代谢。 滂酸所需的H来自壁细胞浆内的水。水解离产生H和OH”,任借存在于壁细孢上分泌小管膜上的H广、K-ATP确的作用,H被主动地转运 入小管腔内。 壁细胞分泌小管膜上的H广、K+,ATP酶又称质子泵(proton pump)或称酸泵.H.K*交换是壁细胞质子泵区别于体内任何其它细孢上的质 子泵的显著特征.H、K*ATP酶每化一分子的ATP分解为ADP和磷酸所释放的能量,可驱 一个H从壁细胞浆进入分论小管腔和一个K*从 小管腔进入细胞浆。H的分瓷必须在分泌小管内存在足够浓度的K的条件下才能进行。 年来,选拔性干扰壁细的H、K+.ATP的药物已被用来有效地制酸分洛,成为 已知壁细胞内含有丰富的碳酸研,在它的化下,由细代谢产生的C0,和由血浆中摄取的C0,可迅速地水合而形成H,C0,H,C0 即又解离为H和1CO3.这样,在分论后,留在细胞内的OHr便和由 H,C0;解离的H结合而被中和,壁细孢内将不致因OH的蓄积而使pH升高,由H,C03产生的HC0则在壁细孢的底侧膜,与CT并换而进入 血液。因此,餐后与大量胃酸分泌的同时,血和尿的H性往升高而出现餐后碱潮”,与HC0交换而进入壁细胞内的C则通过分泌小管膜上特 异性的C通道进入小管腔,与H十形成HCi(图6.12)

图6-10 人胃液中电解质浓度与分泌率的关系胃液分泌是用组胺静脉注射引起的 图6-11 胃酸最大排出量与壁细胞数目的关系 由17个人胃的切除部分计算出最大酸排出量和壁细胞数目的关系。 由图显示每100万个壁细胞可产酸约25mEp/h 胃液中H +的最大浓度可达150mmol/L,比血液中H +的浓度高三、四百万倍,因此,壁细胞分泌H +是逆着巨大的浓度梯度进行的,需要消 耗大量的能量,能量来源于氧代谢。 泌酸所需的H +来自壁细胞浆内的水。水解离产生H +和OH -,任借存在于壁细胞上分泌小管膜上的H +、K + -ATP酶的作用,H +被主动地转运 入小管腔内。 壁细胞分泌小管膜上的H +、K + -ATP酶又称质子泵(proton pump)或称酸泵。H + -K +交换是壁细胞质子泵区别于体内任何其它细胞上的质 子泵的显著特征。H +、K + -ATP酶每催化一分子的ATP分解为ADP和磷酸所释放的能量,可驱动一个H +从壁细胞浆进入分泌小管腔和一个K +从 小管腔进入细胞浆。H +的分泌必须在分泌小管内存在足够浓度的K +的条件下才能进行。 年来,选拔性干扰胃壁细胞的H +、K + -ATP酶的药物已被用来有效地抑制胃酸分泌,成为一代新型的抗溃疡药物。 已知壁细胞内含有丰富的碳酸酐酶,在它的催化下,由细胞代谢产生的CO2和由血浆中摄取的CO2可迅速地水合而形成H2CO3,H2CO3随 即又解离为H +和HCO3。这样,在H +分泌后,留在细胞内的OH -便和由 H2CO3解离的H +结合而被中和,壁细胞内将不致因OH -的蓄积而使pH升高。由H2CO3产生的HCO3则在壁细胞的底侧膜,与CI -并换而进入 血液。因此,餐后与大量胃酸分泌的同时,血和尿的pH往往升高而出现“餐后碱潮”。与HCO3交换而进入壁细胞内的CI -则通过分泌小管膜上特 异性的CI -通道进入小管腔,与H +形成HCi (图6-12)