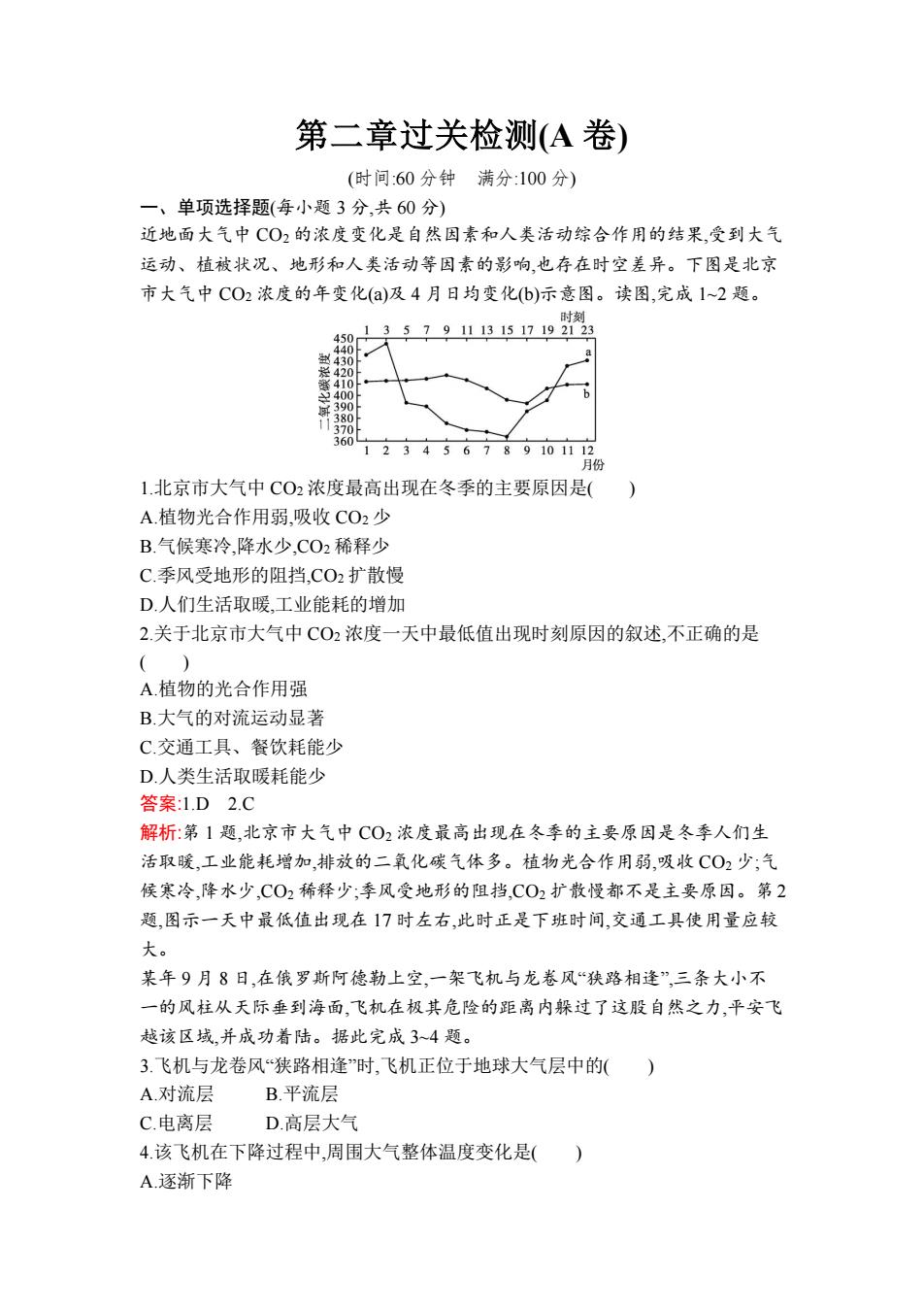

第二章过关检测(A卷) (时间:60分钟满分:100分) 一、单项选择题(每小题3分,共60分) 近地面大气中CO2的浓度变化是自然因素和人类活动综合作用的结果,受到大气 运动、植被状况、地形和人类活动等因素的影响,也存在时空差异。下图是北京 市大气中CO2浓度的年变化(a)及4月日均变化(b)示意图。读图,完成1~2题。 时刻 1357911131517192123 450 440 430 紫420 400 370 360 123456789101112 月份 1.北京市大气中CO2浓度最高出现在冬季的主要原因是() A.植物光合作用弱,吸收CO2少 B.气候寒冷,降水少,CO2稀释少 C.季风受地形的阻挡,CO2扩散慢 D.人们生活取暖,工业能耗的增加 2.关于北京市大气中CO2浓度一天中最低值出现时刻原因的叙述,不正确的是 () A.植物的光合作用强 B.大气的对流运动显著 C.交通工具、餐饮耗能少 D.人类生活取暖耗能少 答案1.D2.C 解析:第1题,北京市大气中CO2浓度最高出现在冬季的主要原因是冬季人们生 活取暖,工业能耗增加,排放的二氧化碳气体多。植物光合作用弱,吸收CO2少;气 候寒冷,降水少,CO2稀释少;季风受地形的阻挡,CO2扩散慢都不是主要原因。第2 题,图示一天中最低值出现在17时左右,此时正是下班时间,交通工具使用量应较 大。 某年9月8日,在俄罗斯阿德勒上空,一架飞机与龙卷风“狭路相逢”,三条大小不 一的风柱从天际垂到海面,飞机在极其危险的距离内躲过了这股自然之力,平安飞 越该区域,并成功着陆。据此完成3~4题。 3.飞机与龙卷风“狭路相逢”时,飞机正位于地球大气层中的() A.对流层 B.平流层 C.电离层 D.高层大气 4.该飞机在下降过程中,周围大气整体温度变化是( A.逐渐下降

第二章过关检测(A 卷) (时间:60 分钟 满分:100 分) 一、单项选择题(每小题 3 分,共 60 分) 近地面大气中 CO2 的浓度变化是自然因素和人类活动综合作用的结果,受到大气 运动、植被状况、地形和人类活动等因素的影响,也存在时空差异。下图是北京 市大气中 CO2 浓度的年变化(a)及 4 月日均变化(b)示意图。读图,完成 1~2 题。 1.北京市大气中 CO2 浓度最高出现在冬季的主要原因是( ) A.植物光合作用弱,吸收 CO2 少 B.气候寒冷,降水少,CO2 稀释少 C.季风受地形的阻挡,CO2 扩散慢 D.人们生活取暖,工业能耗的增加 2.关于北京市大气中 CO2 浓度一天中最低值出现时刻原因的叙述,不正确的是 ( ) A.植物的光合作用强 B.大气的对流运动显著 C.交通工具、餐饮耗能少 D.人类生活取暖耗能少 答案:1.D 2.C 解析:第 1 题,北京市大气中 CO2 浓度最高出现在冬季的主要原因是冬季人们生 活取暖,工业能耗增加,排放的二氧化碳气体多。植物光合作用弱,吸收 CO2 少;气 候寒冷,降水少,CO2 稀释少;季风受地形的阻挡,CO2 扩散慢都不是主要原因。第 2 题,图示一天中最低值出现在 17 时左右,此时正是下班时间,交通工具使用量应较 大。 某年 9 月 8 日,在俄罗斯阿德勒上空,一架飞机与龙卷风“狭路相逢”,三条大小不 一的风柱从天际垂到海面,飞机在极其危险的距离内躲过了这股自然之力,平安飞 越该区域,并成功着陆。据此完成 3~4 题。 3.飞机与龙卷风“狭路相逢”时,飞机正位于地球大气层中的( ) A.对流层 B.平流层 C.电离层 D.高层大气 4.该飞机在下降过程中,周围大气整体温度变化是( ) A.逐渐下降

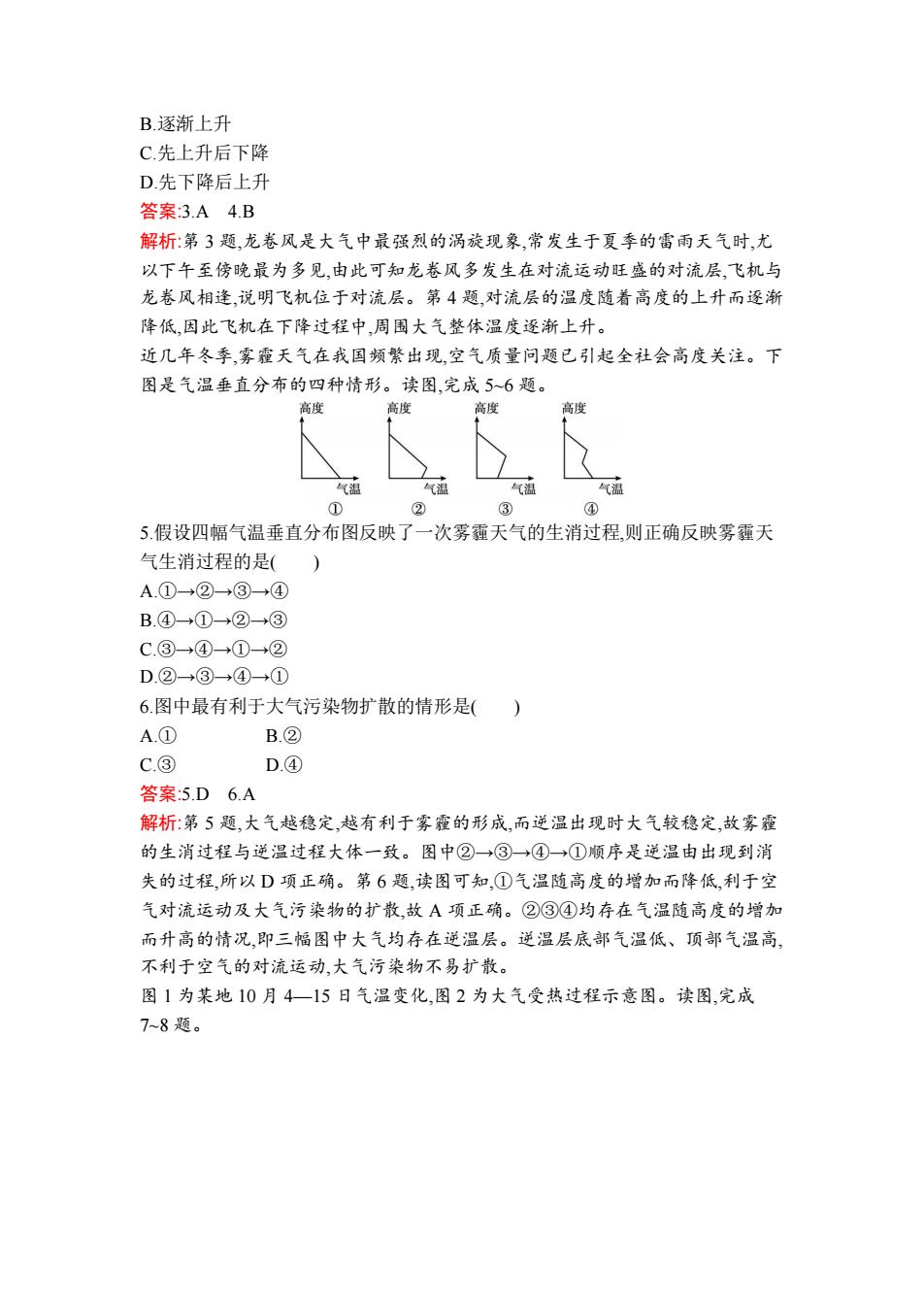

B.逐渐上升 C.先上升后下降 D.先下降后上升 答案:3.A4.B 解析:第3题,龙卷风是大气中最强烈的涡旋现象,常发生于夏季的雷雨天气时,尤 以下午至傍晚最为多见,由此可知龙卷风多发生在对流运动旺盛的对流层,飞机与 龙卷风相逢,说明飞机位于对流层。第4题,对流层的温度随着高度的上升而逐渐 降低,因此飞机在下降过程中,周围大气整体温度逐渐上升。 近几年冬季,雾霾天气在我国频繁出现,空气质量问题已引起全社会高度关注。下 图是气温垂直分布的四种情形。读图,完成5~6题。 高度 高度 高度 气温 气温 气温 气温 ① ② ③ ④ 5假设四幅气温垂直分布图反映了一次雾霾天气的生消过程,则正确反映雾霾天 气生消过程的是( A.①→②→③→④ B.④→①→②→③ C.③→④→①→② D.②→③→④→① 6.图中最有利于大气污染物扩散的情形是() A.① B.② Cc.③ D.④ 答案:5D6.A 解析:第5题,大气越稳定,越有利于雾霾的形成,而逆温出现时大气较稳定,故雾霾 的生消过程与逆温过程大体一致。图中②→③→④→①顺序是逆温由出现到消 失的过程,所以D项正确。第6题,读图可知,①气温随高度的增加而降低,利于空 气对流运动及大气污染物的扩散,故A项正确。②③④均存在气温随高度的增加 而升高的情况,即三幅图中大气均存在逆温层。逆温层底部气温低、顶部气温高, 不利于空气的对流运动,大气污染物不易扩散。 图1为某地10月4一15日气温变化,图2为大气受热过程示意图。读图,完成 7~8题

B.逐渐上升 C.先上升后下降 D.先下降后上升 答案:3.A 4.B 解析:第 3 题,龙卷风是大气中最强烈的涡旋现象,常发生于夏季的雷雨天气时,尤 以下午至傍晚最为多见,由此可知龙卷风多发生在对流运动旺盛的对流层,飞机与 龙卷风相逢,说明飞机位于对流层。第 4 题,对流层的温度随着高度的上升而逐渐 降低,因此飞机在下降过程中,周围大气整体温度逐渐上升。 近几年冬季,雾霾天气在我国频繁出现,空气质量问题已引起全社会高度关注。下 图是气温垂直分布的四种情形。读图,完成 5~6 题。 5.假设四幅气温垂直分布图反映了一次雾霾天气的生消过程,则正确反映雾霾天 气生消过程的是( ) A.①→②→③→④ B.④→①→②→③ C.③→④→①→② D.②→③→④→① 6.图中最有利于大气污染物扩散的情形是( ) A.① B.② C.③ D.④ 答案:5.D 6.A 解析:第 5 题,大气越稳定,越有利于雾霾的形成,而逆温出现时大气较稳定,故雾霾 的生消过程与逆温过程大体一致。图中②→③→④→①顺序是逆温由出现到消 失的过程,所以 D 项正确。第 6 题,读图可知,①气温随高度的增加而降低,利于空 气对流运动及大气污染物的扩散,故 A 项正确。②③④均存在气温随高度的增加 而升高的情况,即三幅图中大气均存在逆温层。逆温层底部气温低、顶部气温高, 不利于空气的对流运动,大气污染物不易扩散。 图 1 为某地 10 月 4—15 日气温变化,图 2 为大气受热过程示意图。读图,完成 7~8 题

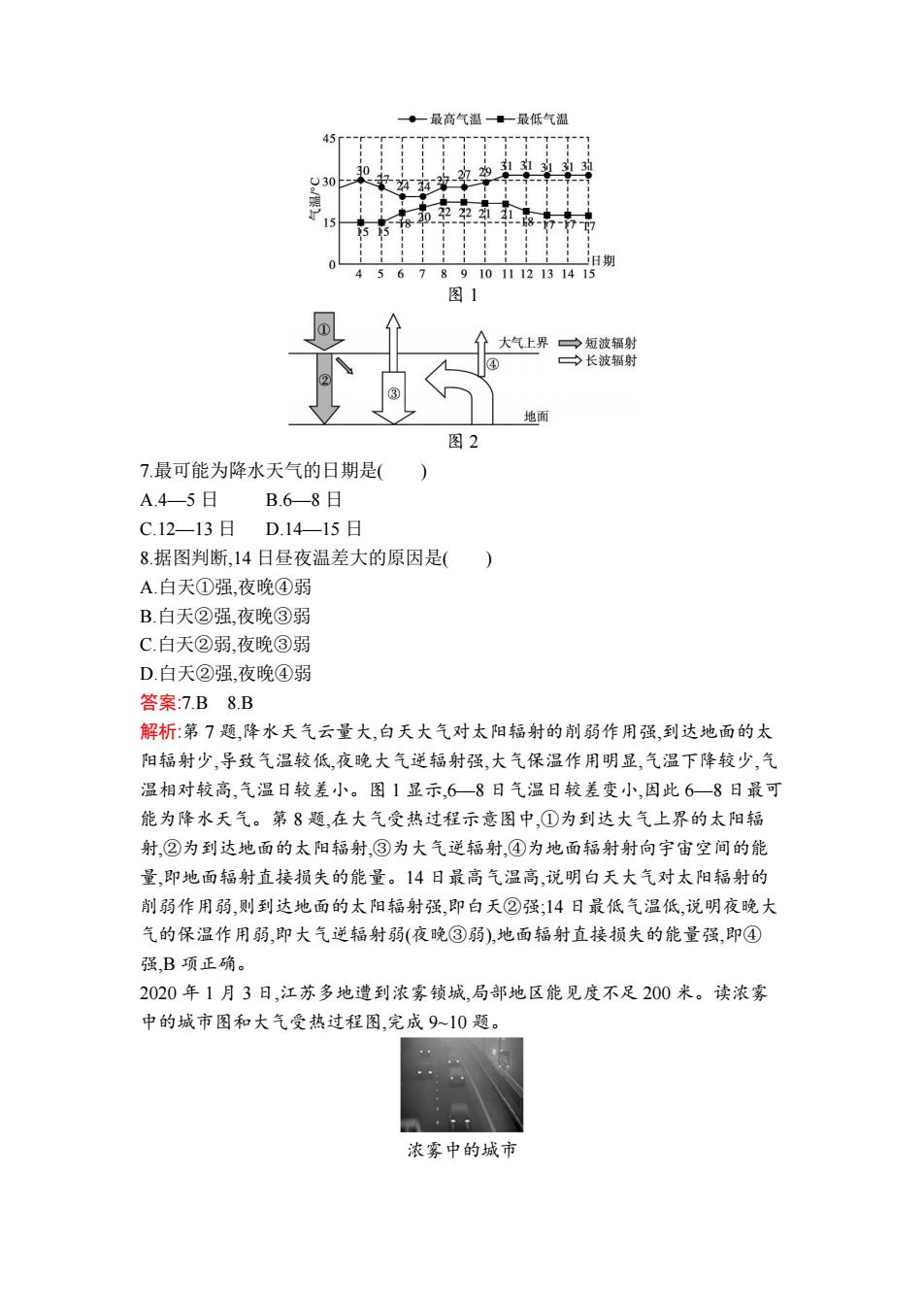

·一最高气温一最低气温 45 121 30 3] 31 27 30 2449 30 222221 日期 56789101112131415 图1 大气上界 →短波辐射 →长波辐射 地面 图2 7.最可能为降水天气的日期是( A.4-5日 B.6-8日 C.12-13日 D.14-15日 8.据图判断,14日昼夜温差大的原因是( A.白天①强,夜晚④弱 B.白天②强,夜晚③弱 C.白天②弱,夜晚③弱 D.白天②强,夜晚④弱 答案7.B8B 解析:第7题,降水天气云量大,白天大气对太阳辐射的削弱作用强,到达地面的太 阳辐射少,导致气温较低,夜晚大气逆辐射强,大气保温作用明显,气温下降较少,气 温相对较高,气温日较差小。图1显示,6一8日气温日较差变小,因此6一8日最可 能为降水天气。第8题,在大气受热过程示意图中,①为到达大气上界的太阳辐 射,②为到达地面的太阳辐射,③为大气逆辐射,④为地面辐射射向宇宙空间的能 量,即地面辐射直接损失的能量。14日最高气温高,说明白天大气对太阳辐射的 削弱作用弱,则到达地面的太阳辐射强,即白天②强:14日最低气温低,说明夜晚大 气的保温作用弱,即大气逆辐射弱(夜晚③弱),地面辐射直接损失的能量强,即④ 强,B项正确。 2020年1月3日,江苏多地遭到浓雾锁城,局部地区能见度不足200米。读浓雾 中的城市图和大气受热过程图,完成9~10题。 浓雾中的城市

图 1 图 2 7.最可能为降水天气的日期是( ) A.4—5 日 B.6—8 日 C.12—13 日 D.14—15 日 8.据图判断,14 日昼夜温差大的原因是( ) A.白天①强,夜晚④弱 B.白天②强,夜晚③弱 C.白天②弱,夜晚③弱 D.白天②强,夜晚④弱 答案:7.B 8.B 解析:第 7 题,降水天气云量大,白天大气对太阳辐射的削弱作用强,到达地面的太 阳辐射少,导致气温较低,夜晚大气逆辐射强,大气保温作用明显,气温下降较少,气 温相对较高,气温日较差小。图 1 显示,6—8 日气温日较差变小,因此 6—8 日最可 能为降水天气。第 8 题,在大气受热过程示意图中,①为到达大气上界的太阳辐 射,②为到达地面的太阳辐射,③为大气逆辐射,④为地面辐射射向宇宙空间的能 量,即地面辐射直接损失的能量。14 日最高气温高,说明白天大气对太阳辐射的 削弱作用弱,则到达地面的太阳辐射强,即白天②强;14 日最低气温低,说明夜晚大 气的保温作用弱,即大气逆辐射弱(夜晚③弱),地面辐射直接损失的能量强,即④ 强,B 项正确。 2020 年 1 月 3 日,江苏多地遭到浓雾锁城,局部地区能见度不足 200 米。读浓雾 中的城市图和大气受热过程图,完成 9~10 题。 浓雾中的城市

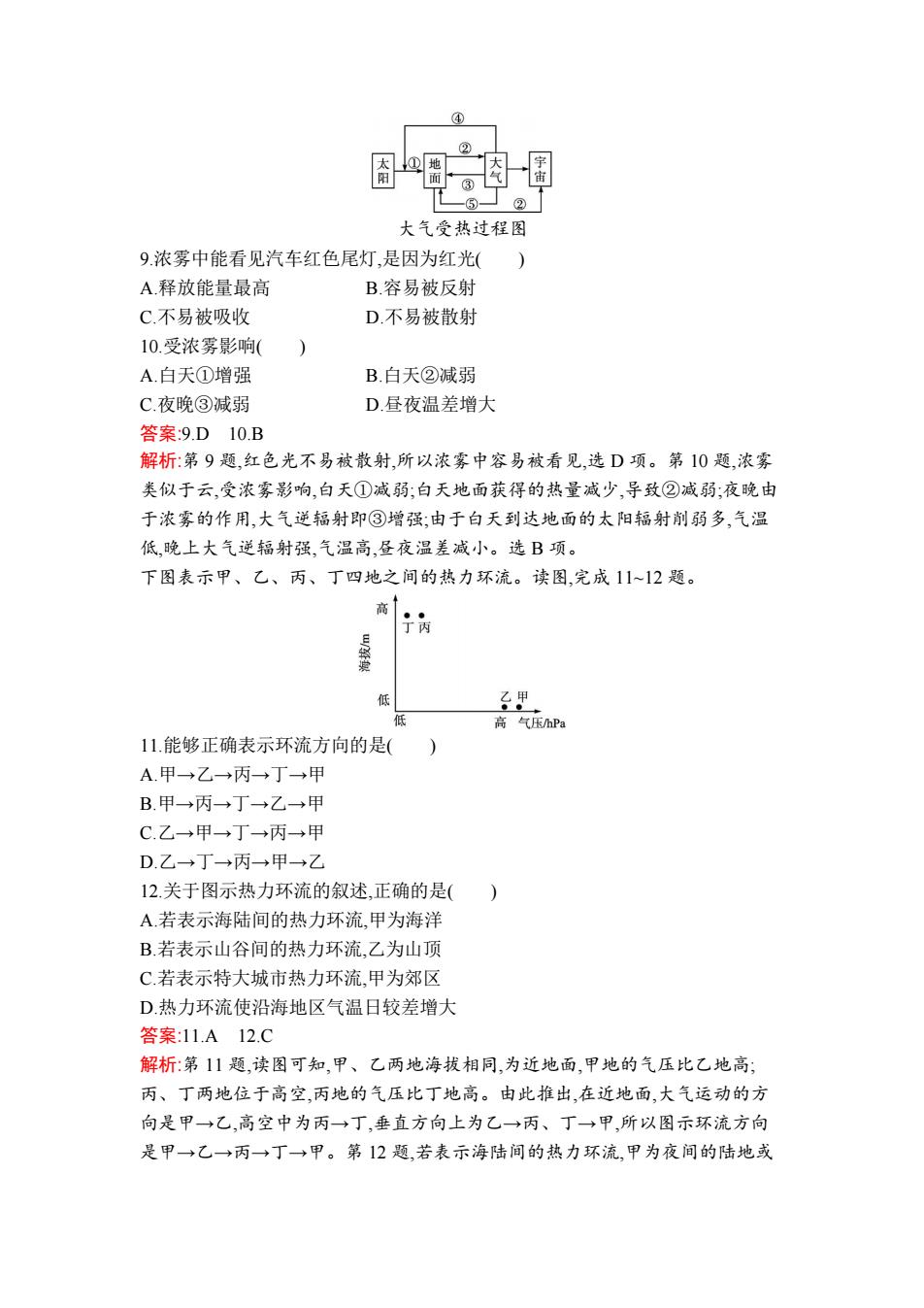

④ 太四地 面 ⑤☐② 大气受热过程图 9.浓雾中能看见汽车红色尾灯,是因为红光( A.释放能量最高 B.容易被反射 C.不易被吸收 D.不易被散射 10.受浓雾影响( A.白天①增强 B.白天②减弱 C.夜晚③减弱 D.昼夜温差增大 答案:9.D10.B 解析:第9题,红色光不易被散射,所以浓雾中容易被看见,选D项。第10题,浓雾 类似于云,受浓雾影响,白天①减弱;白天地面获得的热量减少,导致②减弱;夜晚由 于浓雾的作用,大气逆辐射即③增强:由于白天到达地面的太阳辐射削弱多,气温 低,晚上大气逆辐射强,气温高,昼夜温差减小。选B项。 下图表示甲、乙、丙、丁四地之间的热力环流。读图,完成11~12题。 高 丁丙 低 甲 低 高气压hPa 11.能够正确表示环流方向的是( A.甲→乙→丙→丁→甲 B.甲→丙→丁→乙→甲 C.乙→甲→丁→丙→甲 D.乙→丁→丙→甲→乙 12.关于图示热力环流的叙述,正确的是( A.若表示海陆间的热力环流,甲为海洋 B.若表示山谷间的热力环流,乙为山顶 C.若表示特大城市热力环流,甲为郊区 D.热力环流使沿海地区气温日较差增大 答案11.A12.C 解析:第11题,读图可知,甲、乙两地海拔相同,为近地面,甲地的气压比乙地高; 丙、丁两地位于高空,丙地的气压比丁地高。由此推出,在近地面,大气运动的方 向是甲→乙,高空中为丙→丁,垂直方向上为乙→丙、丁→甲,所以图示环流方向 是甲→乙→丙→丁→甲。第12题,若表示海陆间的热力环流,甲为夜间的陆地或

大气受热过程图 9.浓雾中能看见汽车红色尾灯,是因为红光( ) A.释放能量最高 B.容易被反射 C.不易被吸收 D.不易被散射 10.受浓雾影响( ) A.白天①增强 B.白天②减弱 C.夜晚③减弱 D.昼夜温差增大 答案:9.D 10.B 解析:第 9 题,红色光不易被散射,所以浓雾中容易被看见,选 D 项。第 10 题,浓雾 类似于云,受浓雾影响,白天①减弱;白天地面获得的热量减少,导致②减弱;夜晚由 于浓雾的作用,大气逆辐射即③增强;由于白天到达地面的太阳辐射削弱多,气温 低,晚上大气逆辐射强,气温高,昼夜温差减小。选 B 项。 下图表示甲、乙、丙、丁四地之间的热力环流。读图,完成 11~12 题。 11.能够正确表示环流方向的是( ) A.甲→乙→丙→丁→甲 B.甲→丙→丁→乙→甲 C.乙→甲→丁→丙→甲 D.乙→丁→丙→甲→乙 12.关于图示热力环流的叙述,正确的是( ) A.若表示海陆间的热力环流,甲为海洋 B.若表示山谷间的热力环流,乙为山顶 C.若表示特大城市热力环流,甲为郊区 D.热力环流使沿海地区气温日较差增大 答案:11.A 12.C 解析:第 11 题,读图可知,甲、乙两地海拔相同,为近地面,甲地的气压比乙地高; 丙、丁两地位于高空,丙地的气压比丁地高。由此推出,在近地面,大气运动的方 向是甲→乙,高空中为丙→丁,垂直方向上为乙→丙、丁→甲,所以图示环流方向 是甲→乙→丙→丁→甲。第 12 题,若表示海陆间的热力环流,甲为夜间的陆地或

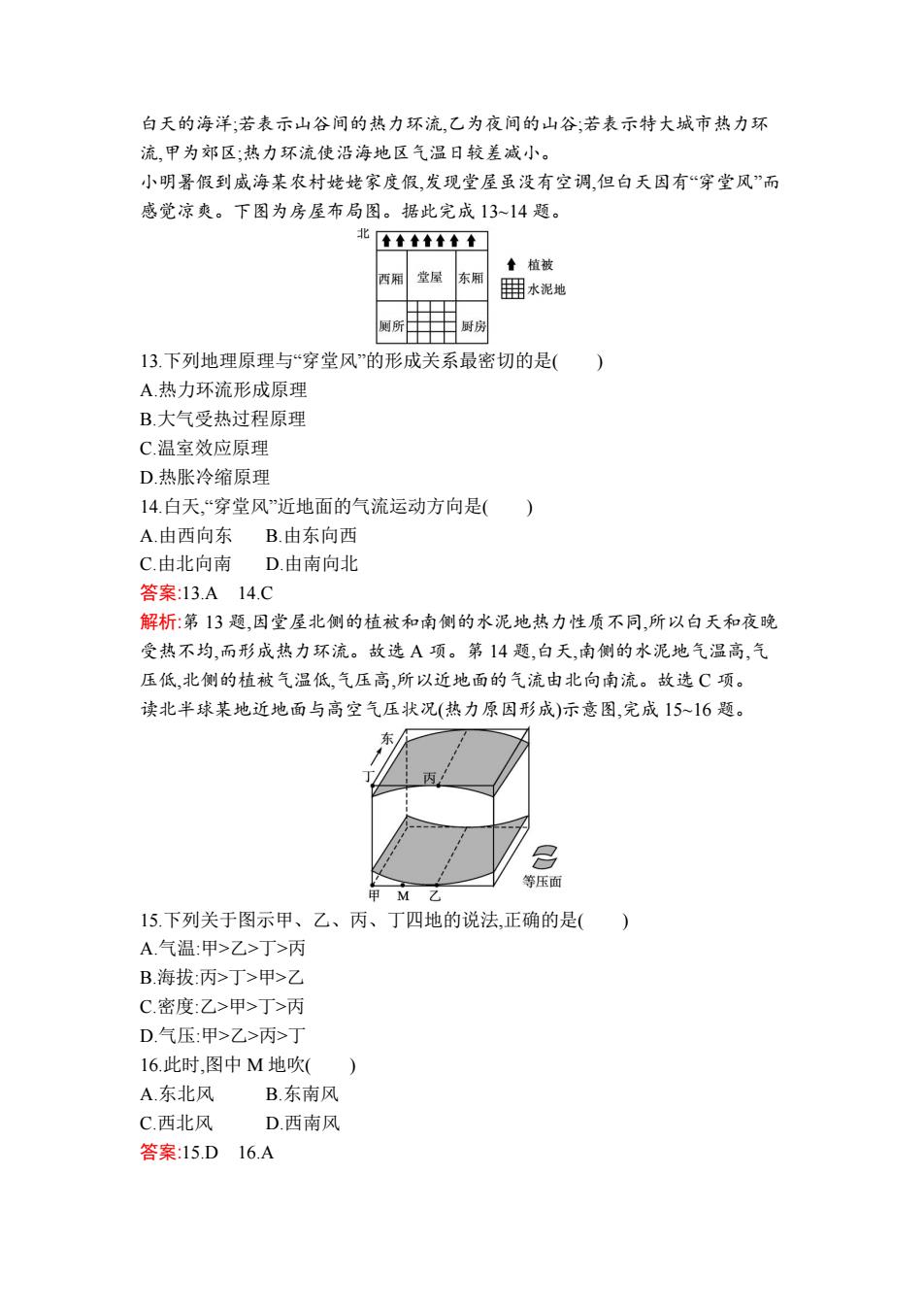

白天的海洋;若表示山谷间的热力环流,乙为夜间的山谷;若表示特大城市热力环 流,甲为郊区;热力环流使沿海地区气温日较差减小。 小明暑假到威海某农村姥姥家度假,发现堂屋虽没有空调,但白天因有“穿堂风”而 感觉凉爽。下图为房屋布局图。据此完成13~14题。 t金合个↑台台 ◆植被 西厢 堂屋 东厢 里水泥地 厨房 13.下列地理原理与“穿堂风”的形成关系最密切的是( A.热力环流形成原理 B.大气受热过程原理 C温室效应原理 D.热胀冷缩原理 14.白天,“穿堂风”近地面的气流运动方向是() A.由西向东B.由东向西 C由北向南D.由南向北 答案:13.A14.C 解析:第13题,因堂屋北侧的植被和南侧的水泥地热力性质不同,所以白天和夜晚 受热不均,而形成热力环流。故选A项。第14题,白天,南侧的水泥地气温高,气 压低,北侧的植被气温低,气压高,所以近地面的气流由北向南流。故选C项。 读北半球某地近地面与高空气压状况(热力原因形成)示意图,完成15~16题。 等压面 甲M乙 15.下列关于图示甲、乙、丙、丁四地的说法,正确的是( A.气温甲>乙>丁>丙 B.海拔:丙>丁>甲>乙 C.密度:乙>甲>丁>丙 D气压:甲>乙>丙>丁 16.此时,图中M地吹( A东北风 B.东南风 C.西北风 D西南风 答案:15.D16.A

白天的海洋;若表示山谷间的热力环流,乙为夜间的山谷;若表示特大城市热力环 流,甲为郊区;热力环流使沿海地区气温日较差减小。 小明暑假到威海某农村姥姥家度假,发现堂屋虽没有空调,但白天因有“穿堂风”而 感觉凉爽。下图为房屋布局图。据此完成 13~14 题。 13.下列地理原理与“穿堂风”的形成关系最密切的是( ) A.热力环流形成原理 B.大气受热过程原理 C.温室效应原理 D.热胀冷缩原理 14.白天,“穿堂风”近地面的气流运动方向是( ) A.由西向东 B.由东向西 C.由北向南 D.由南向北 答案:13.A 14.C 解析:第 13 题,因堂屋北侧的植被和南侧的水泥地热力性质不同,所以白天和夜晚 受热不均,而形成热力环流。故选 A 项。第 14 题,白天,南侧的水泥地气温高,气 压低,北侧的植被气温低,气压高,所以近地面的气流由北向南流。故选 C 项。 读北半球某地近地面与高空气压状况(热力原因形成)示意图,完成 15~16 题。 15.下列关于图示甲、乙、丙、丁四地的说法,正确的是( ) A.气温:甲>乙>丁>丙 B.海拔:丙>丁>甲>乙 C.密度:乙>甲>丁>丙 D.气压:甲>乙>丙>丁 16.此时,图中 M 地吹( ) A.东北风 B.东南风 C.西北风 D.西南风 答案:15.D 16.A