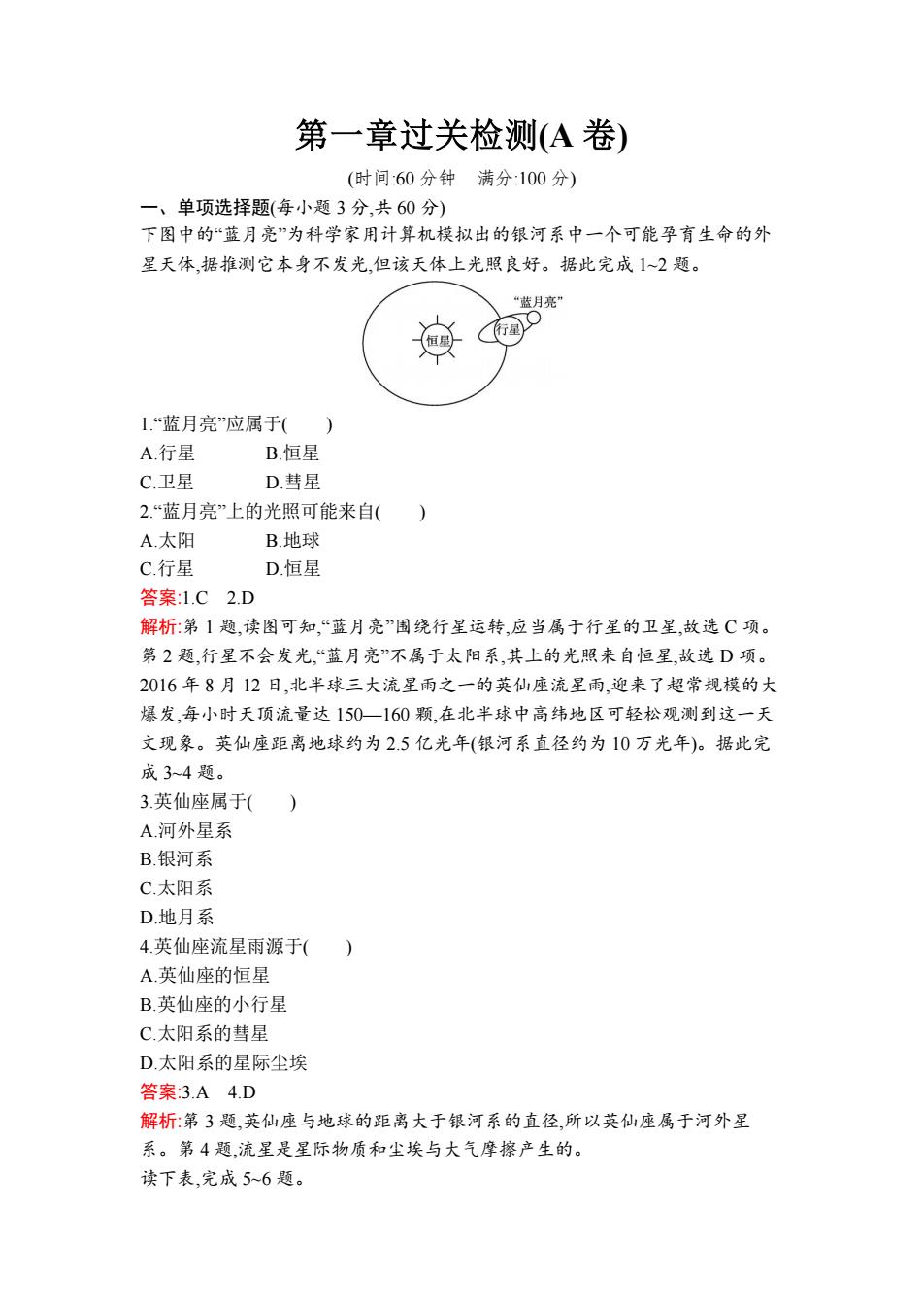

第一章过关检测(公卷) (时间:60分钟满分:100分) 一、单项选择题(每小题3分,共60分) 下图中的“蓝月亮”为科学家用计算机模拟出的银河系中一个可能孕育生命的外 星天体,据推测它本身不发光,但该天体上光照良好。据此完成1~2题。 “蓝月亮” 1.“蓝月亮”应属于()》 A.行星 B.恒星 C.卫星 D.彗星 2.“蓝月亮”上的光照可能来自( A.太阳 B.地球 C.行星 D.恒星 答案:1.C2.D 解析:第1题,读图可知,“蓝月亮”围绕行星运转,应当属于行星的卫星,故选C项。 第2题,行星不会发光,“蓝月亮”不属于太阳系,其上的光照来自恒星,故选D项。 2016年8月12日,北半球三大流星雨之一的英仙座流星雨,迎来了超常规模的大 爆发,每小时天顶流量达150一160颗,在北半球中高纬地区可轻松观测到这一天 文现象。英仙座距离地球约为2.5亿光年(银河系直径约为10万光年)。据此完 成3~4题。 3.英仙座属于( A.河外星系 B银河系 C.太阳系 D地月系 4.英仙座流星雨源于() A.英仙座的恒星 B.英仙座的小行星 C.太阳系的彗星 D太阳系的星际尘埃 答案:3.A4.D 解析:第3题,英仙座与地球的距离大于银河系的直径,所以英仙座属于河外星 系。第4题,流星是星际物质和尘埃与大气摩擦产生的。 读下表,完成5~6题

第一章过关检测(A 卷) (时间:60 分钟 满分:100 分) 一、单项选择题(每小题 3 分,共 60 分) 下图中的“蓝月亮”为科学家用计算机模拟出的银河系中一个可能孕育生命的外 星天体,据推测它本身不发光,但该天体上光照良好。据此完成 1~2 题。 1.“蓝月亮”应属于( ) A.行星 B.恒星 C.卫星 D.彗星 2.“蓝月亮”上的光照可能来自( ) A.太阳 B.地球 C.行星 D.恒星 答案:1.C 2.D 解析:第 1 题,读图可知,“蓝月亮”围绕行星运转,应当属于行星的卫星,故选 C 项。 第 2 题,行星不会发光,“蓝月亮”不属于太阳系,其上的光照来自恒星,故选 D 项。 2016 年 8 月 12 日,北半球三大流星雨之一的英仙座流星雨,迎来了超常规模的大 爆发,每小时天顶流量达 150—160 颗,在北半球中高纬地区可轻松观测到这一天 文现象。英仙座距离地球约为 2.5 亿光年(银河系直径约为 10 万光年)。据此完 成 3~4 题。 3.英仙座属于( ) A.河外星系 B.银河系 C.太阳系 D.地月系 4.英仙座流星雨源于( ) A.英仙座的恒星 B.英仙座的小行星 C.太阳系的彗星 D.太阳系的星际尘埃 答案:3.A 4.D 解析:第 3 题,英仙座与地球的距离大于银河系的直径,所以英仙座属于河外星 系。第 4 题,流星是星际物质和尘埃与大气摩擦产生的。 读下表,完成 5~6 题

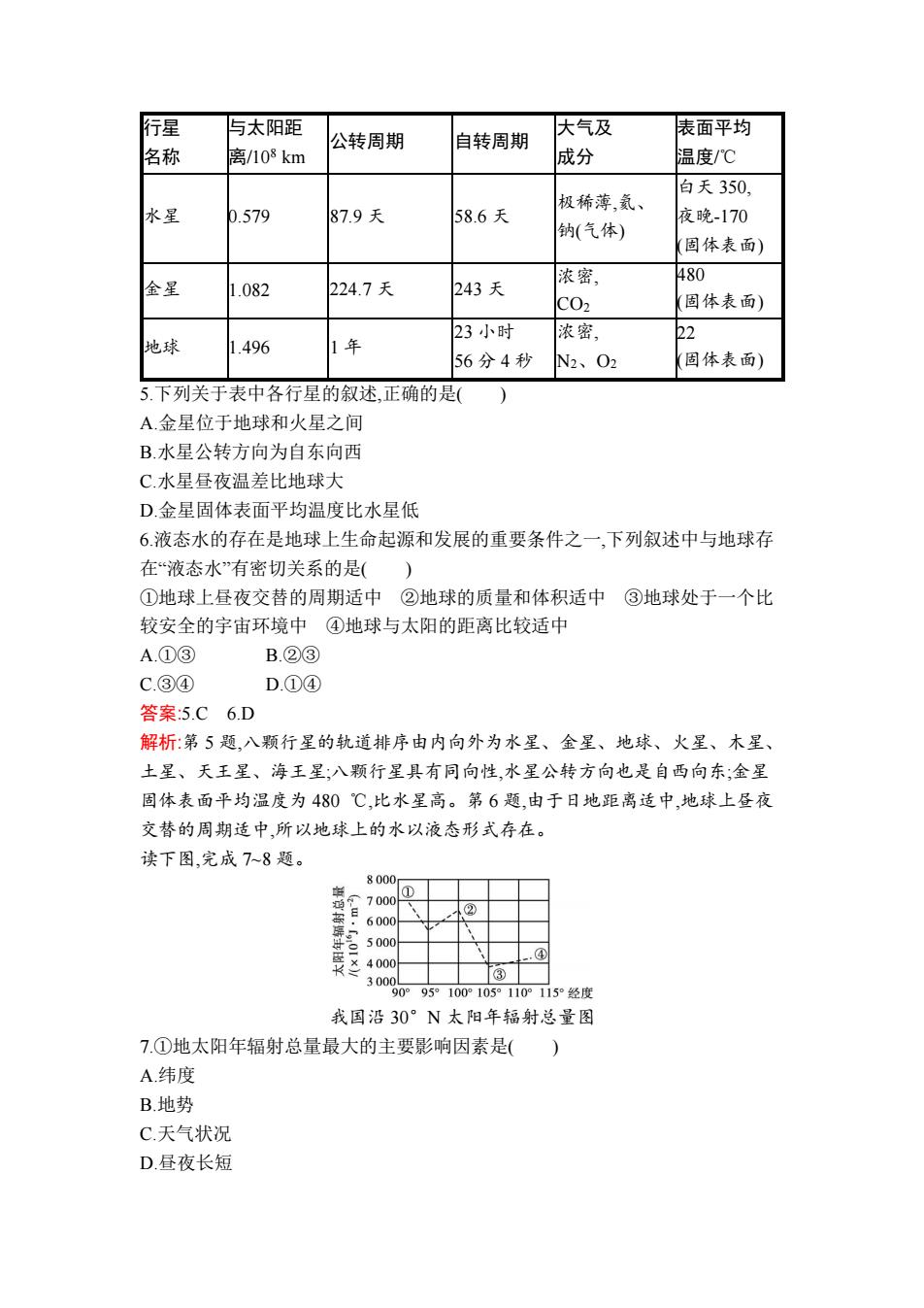

行星 与太阳距 大气及 表面平均 公转周期 自转周期 名称 离/108km 成分 温度/℃ 白天350, 极稀薄,氦、 水星 0.579 87.9天 58.6天 夜晚-170 钠(气体) (固体表面) 浓密, 480 金星 1.082 224.7天 243天 C02 (固体表面) 23小时 浓密, 22 地球 1.496 1年 56分4秒 N2、O2 固体表面) 5.下列关于表中各行星的叙述,正确的是( A.金星位于地球和火星之间 B.水星公转方向为自东向西 C.水星昼夜温差比地球大 D.金星固体表面平均温度比水星低 6液态水的存在是地球上生命起源和发展的重要条件之一,下列叙述中与地球存 在“液态水”有密切关系的是() ①地球上昼夜交替的周期适中②地球的质量和体积适中③地球处于一个比 较安全的宇宙环境中④地球与太阳的距离比较适中 A.①③ B.②③ C.③④ D.①④ 答案:5.C6D 解析:第5题,八颗行星的轨道排序由内向外为水星、金星、地球、火星、木星、 土星、天王星、海王星:八颗行星具有同向性,水星公转方向也是自西向东:金星 固体表面平均温度为480℃,比水星高。第6题,由于日地距离适中,地球上昼夜 交替的周期适中,所以地球上的水以液态形式存在。 读下图,完成7~8题。 8000 ① 7000 ② 6000 .5000 .④ 3000 ③ 90°95°100°105°110°115°经度 我国沿30°N太阳年辐射总量图 7.①地太阳年辐射总量最大的主要影响因素是() A.纬度 B.地势 C.天气状况 D.昼夜长短

行星 名称 与太阳距 离/108 km 公转周期 自转周期 大气及 成分 表面平均 温度/℃ 水星 0.579 87.9 天 58.6 天 极稀薄,氦、 钠(气体) 白天 350, 夜晚-170 (固体表面) 金星 1.082 224.7 天 243 天 浓密, CO2 480 (固体表面) 地球 1.496 1 年 23 小时 56 分 4 秒 浓密, N2、O2 22 (固体表面) 5.下列关于表中各行星的叙述,正确的是( ) A.金星位于地球和火星之间 B.水星公转方向为自东向西 C.水星昼夜温差比地球大 D.金星固体表面平均温度比水星低 6.液态水的存在是地球上生命起源和发展的重要条件之一,下列叙述中与地球存 在“液态水”有密切关系的是( ) ①地球上昼夜交替的周期适中 ②地球的质量和体积适中 ③地球处于一个比 较安全的宇宙环境中 ④地球与太阳的距离比较适中 A.①③ B.②③ C.③④ D.①④ 答案:5.C 6.D 解析:第 5 题,八颗行星的轨道排序由内向外为水星、金星、地球、火星、木星、 土星、天王星、海王星;八颗行星具有同向性,水星公转方向也是自西向东;金星 固体表面平均温度为 480 ℃,比水星高。第 6 题,由于日地距离适中,地球上昼夜 交替的周期适中,所以地球上的水以液态形式存在。 读下图,完成 7~8 题。 我国沿 30°N 太阳年辐射总量图 7.①地太阳年辐射总量最大的主要影响因素是( ) A.纬度 B.地势 C.天气状况 D.昼夜长短

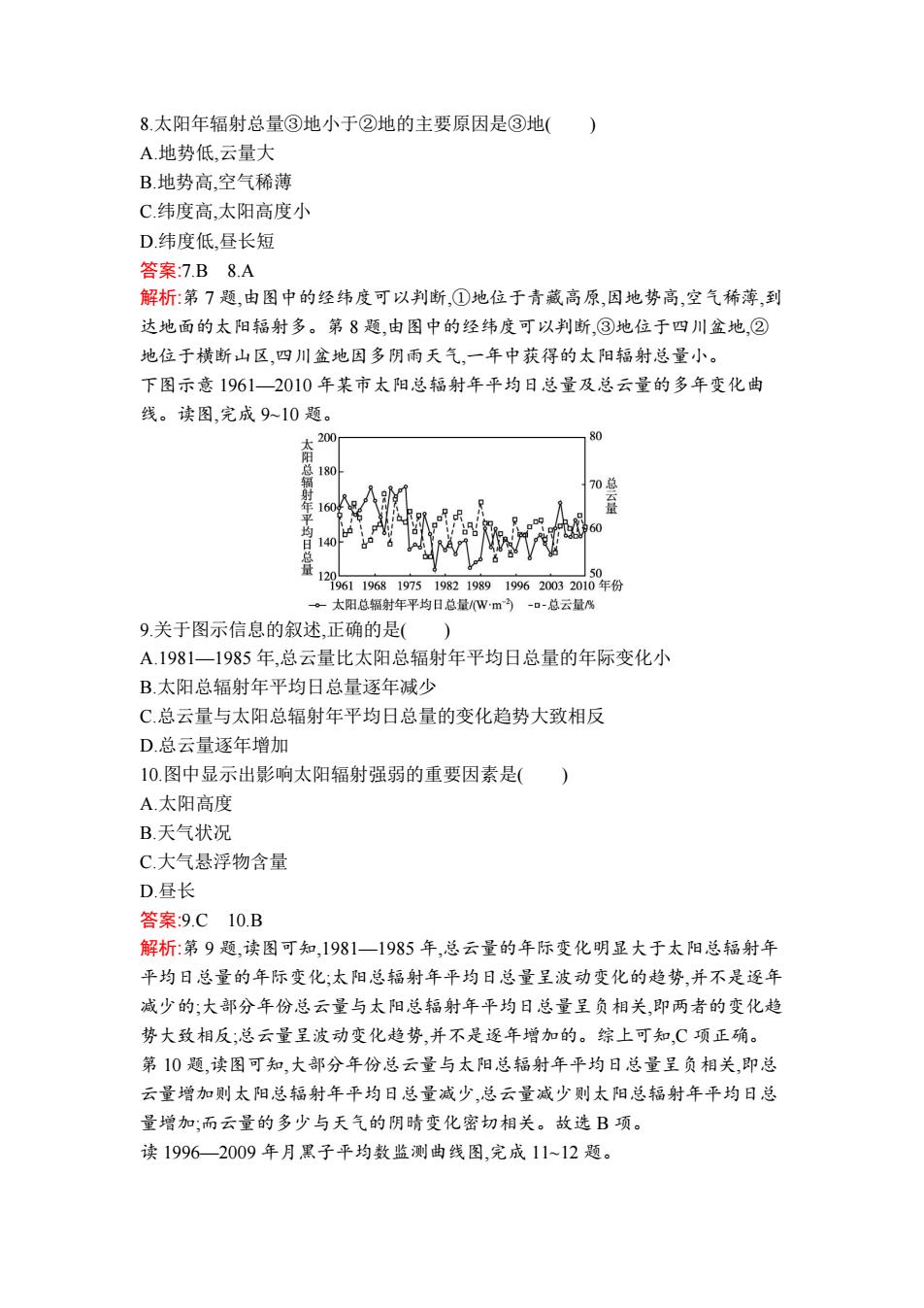

8.太阳年辐射总量③地小于②地的主要原因是③地( A.地势低,云量大 B.地势高,空气稀薄 C纬度高,太阳高度小 D.纬度低,昼长短 答案7.B8.A 解析:第7题,由图中的经纬度可以判断,①地位于青藏高原,因地势高,空气稀薄,到 达地面的太阳辐射多。第8题,由图中的经纬度可以判断,③地位于四川盆地,② 地位于横断山区,四川盆地因多阴雨天气,一年中获得的太阳辐射总量小。 下图示意1961一2010年某市太阳总辐射年平均日总量及总云量的多年变化曲 线。读图,完成9~10题。 200 80 总180 70总 年1605 140A 1 50 19611968197519821989199620032010年份 太阳总辐射年平均日总量/Wm)-o-总云量% 9.关于图示信息的叙述,正确的是( A.1981一1985年,总云量比太阳总辐射年平均日总量的年际变化小 B.太阳总辐射年平均日总量逐年减少 C.总云量与太阳总辐射年平均日总量的变化趋势大致相反 D.总云量逐年增加 10.图中显示出影响太阳辐射强弱的重要因素是( A.太阳高度 B.天气状况 C.大气悬浮物含量 D.昼长 答案:9.C10.B 解析:第9题,读图可知,1981一1985年,总云量的年际变化明显大于太阳总辐射年 平均日总量的年际变化:太阳总辐射年平均日总量呈波动变化的趋势,并不是逐年 减少的;大部分年份总云量与太阳总辐射年平均日总量呈负相关,即两者的变化趋 势大致相反;总云量呈波动变化趋势,并不是逐年增加的。综上可知,C项正确。 第10题,读图可知,大部分年份总云量与太阳总辐射年平均日总量呈负相关,即总 云量增加则太阳总辐射年平均日总量减少,总云量减少则太阳总辐射年平均日总 量增加:而云量的多少与天气的阴晴变化密切相关。故选B项。 读1996—2009年月黑子平均数监测曲线图,完成11~12题

8.太阳年辐射总量③地小于②地的主要原因是③地( ) A.地势低,云量大 B.地势高,空气稀薄 C.纬度高,太阳高度小 D.纬度低,昼长短 答案:7.B 8.A 解析:第 7 题,由图中的经纬度可以判断,①地位于青藏高原,因地势高,空气稀薄,到 达地面的太阳辐射多。第 8 题,由图中的经纬度可以判断,③地位于四川盆地,② 地位于横断山区,四川盆地因多阴雨天气,一年中获得的太阳辐射总量小。 下图示意 1961—2010 年某市太阳总辐射年平均日总量及总云量的多年变化曲 线。读图,完成 9~10 题。 9.关于图示信息的叙述,正确的是( ) A.1981—1985 年,总云量比太阳总辐射年平均日总量的年际变化小 B.太阳总辐射年平均日总量逐年减少 C.总云量与太阳总辐射年平均日总量的变化趋势大致相反 D.总云量逐年增加 10.图中显示出影响太阳辐射强弱的重要因素是( ) A.太阳高度 B.天气状况 C.大气悬浮物含量 D.昼长 答案:9.C 10.B 解析:第 9 题,读图可知,1981—1985 年,总云量的年际变化明显大于太阳总辐射年 平均日总量的年际变化;太阳总辐射年平均日总量呈波动变化的趋势,并不是逐年 减少的;大部分年份总云量与太阳总辐射年平均日总量呈负相关,即两者的变化趋 势大致相反;总云量呈波动变化趋势,并不是逐年增加的。综上可知,C 项正确。 第 10 题,读图可知,大部分年份总云量与太阳总辐射年平均日总量呈负相关,即总 云量增加则太阳总辐射年平均日总量减少,总云量减少则太阳总辐射年平均日总 量增加;而云量的多少与天气的阴晴变化密切相关。故选 B 项。 读 1996—2009 年月黑子平均数监测曲线图,完成 11~12 题

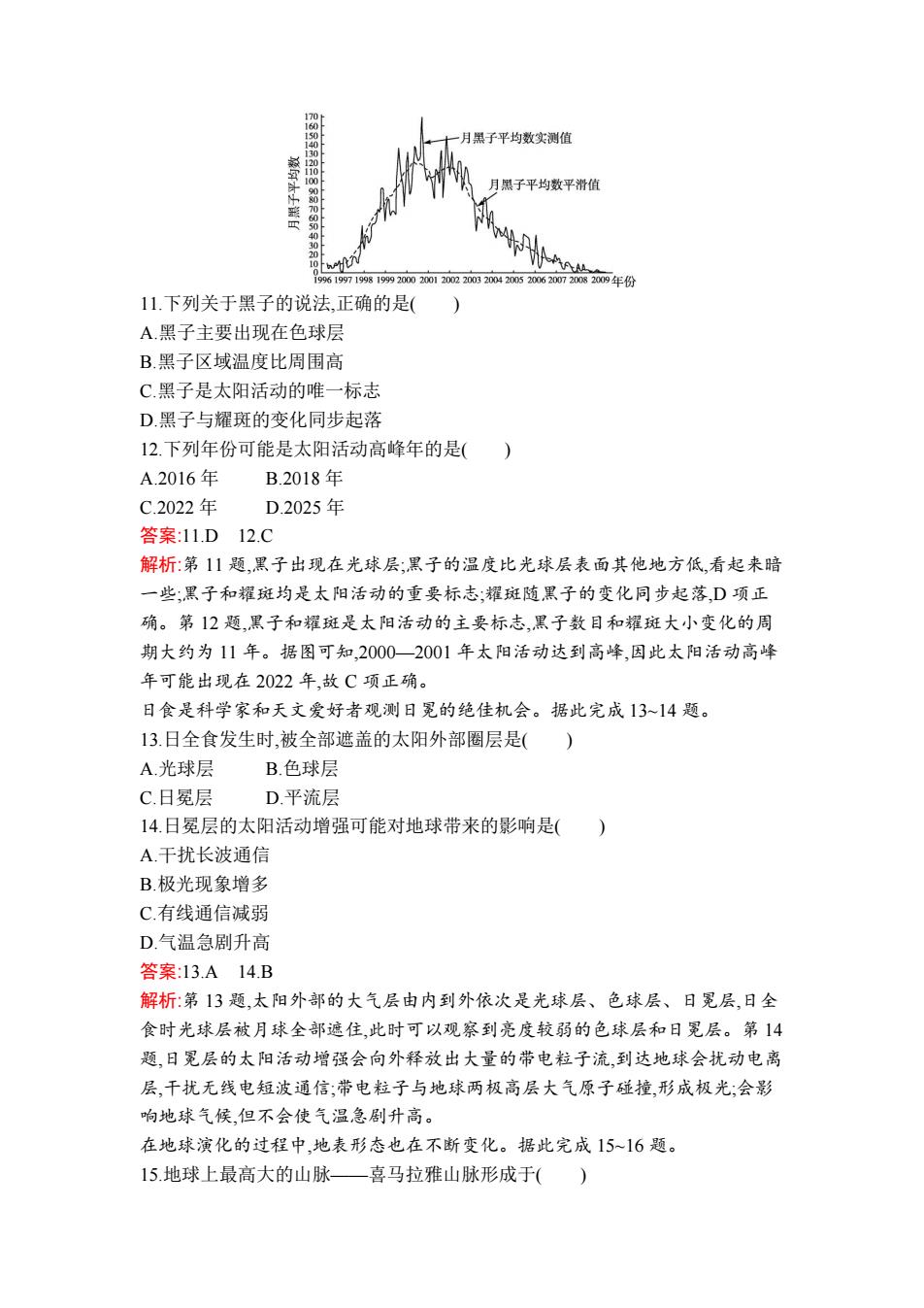

06401010000008 月黑子平均数实测值 月黑子平均数平滑值 四 9961997199819992000200120022003200420052006200720082009年份 11.下列关于黑子的说法,正确的是( A.黑子主要出现在色球层 B.黑子区域温度比周围高 C.黑子是太阳活动的唯一标志 D.黑子与耀斑的变化同步起落 12.下列年份可能是太阳活动高峰年的是( A.2016年 B.2018年 C.2022年 D.2025年 答案:11.D12.C 解析:第11题,黑子出现在光球层;黑子的温度比光球层表面其他地方低,看起来暗 一些,黑子和耀斑均是太阳活动的重要标志;耀斑随黑子的变化同步起落,D项正 确。第12题,黑子和耀斑是太阳活动的主要标志,黑子数目和耀斑大小变化的周 期大约为11年。据图可知,2000一2001年太阳活动达到高峰,因此太阳活动高峰 年可能出现在2022年,故C项正确。 日食是科学家和天文爱好者观测日冕的绝佳机会。据此完成13~14题。 13.日全食发生时,被全部遮盖的太阳外部圈层是() A.光球层 B.色球层 C.日冕层 D.平流层 14.日冕层的太阳活动增强可能对地球带来的影响是() A.干扰长波通信 B.极光现象增多 C.有线通信减弱 D.气温急剧升高 答案:13.A14.B 解析:第13题,太阳外部的大气层由内到外依次是光球层、色球层、日冕层,日全 食时光球层被月球全部遮住,此时可以观察到亮度较弱的色球层和日冕层。第14 题,日冕层的太阳活动增强会向外释放出大量的带电粒子流,到达地球会扰动电离 层,干扰无线电短波通信;带电粒子与地球两极高层大气原子碰撞形成极光;会影 响地球气候,但不会使气温急剧升高。 在地球演化的过程中,地表形态也在不断变化。据此完成15~16题。 15.地球上最高大的山脉—喜马拉雅山脉形成于()

11.下列关于黑子的说法,正确的是( ) A.黑子主要出现在色球层 B.黑子区域温度比周围高 C.黑子是太阳活动的唯一标志 D.黑子与耀斑的变化同步起落 12.下列年份可能是太阳活动高峰年的是( ) A.2016 年 B.2018 年 C.2022 年 D.2025 年 答案:11.D 12.C 解析:第 11 题,黑子出现在光球层;黑子的温度比光球层表面其他地方低,看起来暗 一些;黑子和耀斑均是太阳活动的重要标志;耀斑随黑子的变化同步起落,D 项正 确。第 12 题,黑子和耀斑是太阳活动的主要标志,黑子数目和耀斑大小变化的周 期大约为 11 年。据图可知,2000—2001 年太阳活动达到高峰,因此太阳活动高峰 年可能出现在 2022 年,故 C 项正确。 日食是科学家和天文爱好者观测日冕的绝佳机会。据此完成 13~14 题。 13.日全食发生时,被全部遮盖的太阳外部圈层是( ) A.光球层 B.色球层 C.日冕层 D.平流层 14.日冕层的太阳活动增强可能对地球带来的影响是( ) A.干扰长波通信 B.极光现象增多 C.有线通信减弱 D.气温急剧升高 答案:13.A 14.B 解析:第 13 题,太阳外部的大气层由内到外依次是光球层、色球层、日冕层,日全 食时光球层被月球全部遮住,此时可以观察到亮度较弱的色球层和日冕层。第 14 题,日冕层的太阳活动增强会向外释放出大量的带电粒子流,到达地球会扰动电离 层,干扰无线电短波通信;带电粒子与地球两极高层大气原子碰撞,形成极光;会影 响地球气候,但不会使气温急剧升高。 在地球演化的过程中,地表形态也在不断变化。据此完成 15~16 题。 15.地球上最高大的山脉——喜马拉雅山脉形成于( )

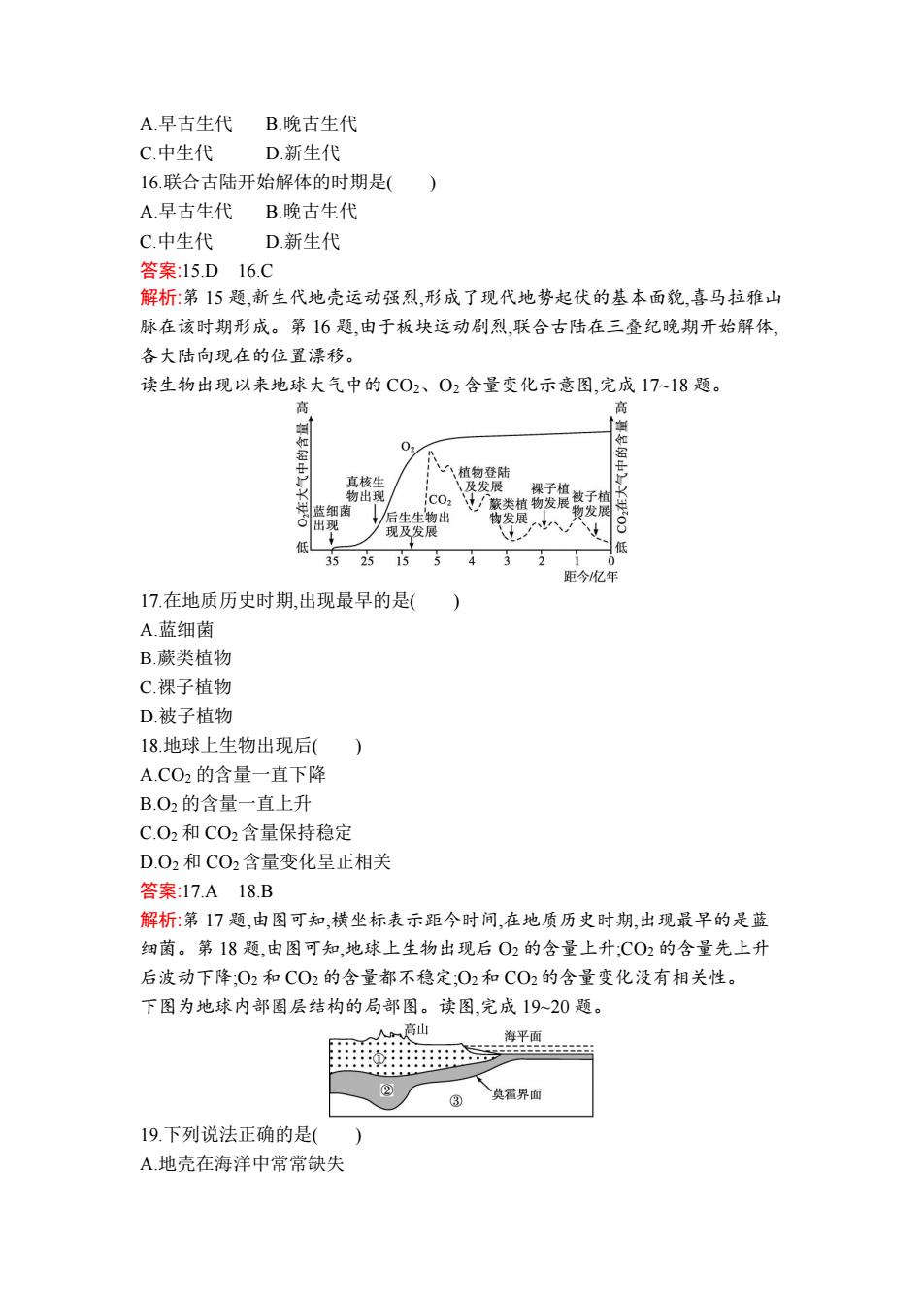

A.早古生代B.晚古生代 C.中生代 D.新生代 16.联合古陆开始解体的时期是( A.早古生代B.晚古生代 C.中生代 D.新生代 答案:15.D16.C 解析:第15题,新生代地壳运动强烈,形成了现代地势起伏的基本面貌,喜马拉雅山 脉在该时期形成。第16题,由于板块运动剧烈,联合古陆在三叠纪晚期开始解体, 各大陆向现在的位置漂移。 读生物出现以来地球大气中的C02、O2含量变化示意图,完成17~18题。 高 高 真核生 植物登陆 及发展 物出现 C02 裸子植被子植 蓝细菌 后生生物出 篆类植物发展物发展 出现 现及发展 物发展八八 低 35 23 15 5 3 2 0 距今亿年 17.在地质历史时期,出现最早的是( A.蓝细菌 B.蕨类植物 C.裸子植物 D.被子植物 18.地球上生物出现后() A.CO2的含量一直下降 B.O2的含量一直上升 C.O2和CO2含量保持稳定 D.O2和CO2含量变化呈正相关 答案:17.A18.B 解析:第17题,由图可知,横坐标表示距今时间,在地质历史时期,出现最早的是蓝 细菌。第18题,由图可知,地球上生物出现后O2的含量上升:C02的含量先上升 后波动下降;O2和CO2的含量都不稳定;O2和CO2的含量变化没有相关性。 下图为地球内部圈层结构的局部图。读图,完成19~20题。 商山 海平面 ② ③ 莫霍界面 19.下列说法正确的是( A地壳在海洋中常常缺失

A.早古生代 B.晚古生代 C.中生代 D.新生代 16.联合古陆开始解体的时期是( ) A.早古生代 B.晚古生代 C.中生代 D.新生代 答案:15.D 16.C 解析:第 15 题,新生代地壳运动强烈,形成了现代地势起伏的基本面貌,喜马拉雅山 脉在该时期形成。第 16 题,由于板块运动剧烈,联合古陆在三叠纪晚期开始解体, 各大陆向现在的位置漂移。 读生物出现以来地球大气中的 CO2、O2 含量变化示意图,完成 17~18 题。 17.在地质历史时期,出现最早的是( ) A.蓝细菌 B.蕨类植物 C.裸子植物 D.被子植物 18.地球上生物出现后( ) A.CO2 的含量一直下降 B.O2 的含量一直上升 C.O2 和 CO2含量保持稳定 D.O2 和 CO2含量变化呈正相关 答案:17.A 18.B 解析:第 17 题,由图可知,横坐标表示距今时间,在地质历史时期,出现最早的是蓝 细菌。第 18 题,由图可知,地球上生物出现后 O2 的含量上升;CO2 的含量先上升 后波动下降;O2 和 CO2 的含量都不稳定;O2和 CO2的含量变化没有相关性。 下图为地球内部圈层结构的局部图。读图,完成 19~20 题。 19.下列说法正确的是( ) A.地壳在海洋中常常缺失