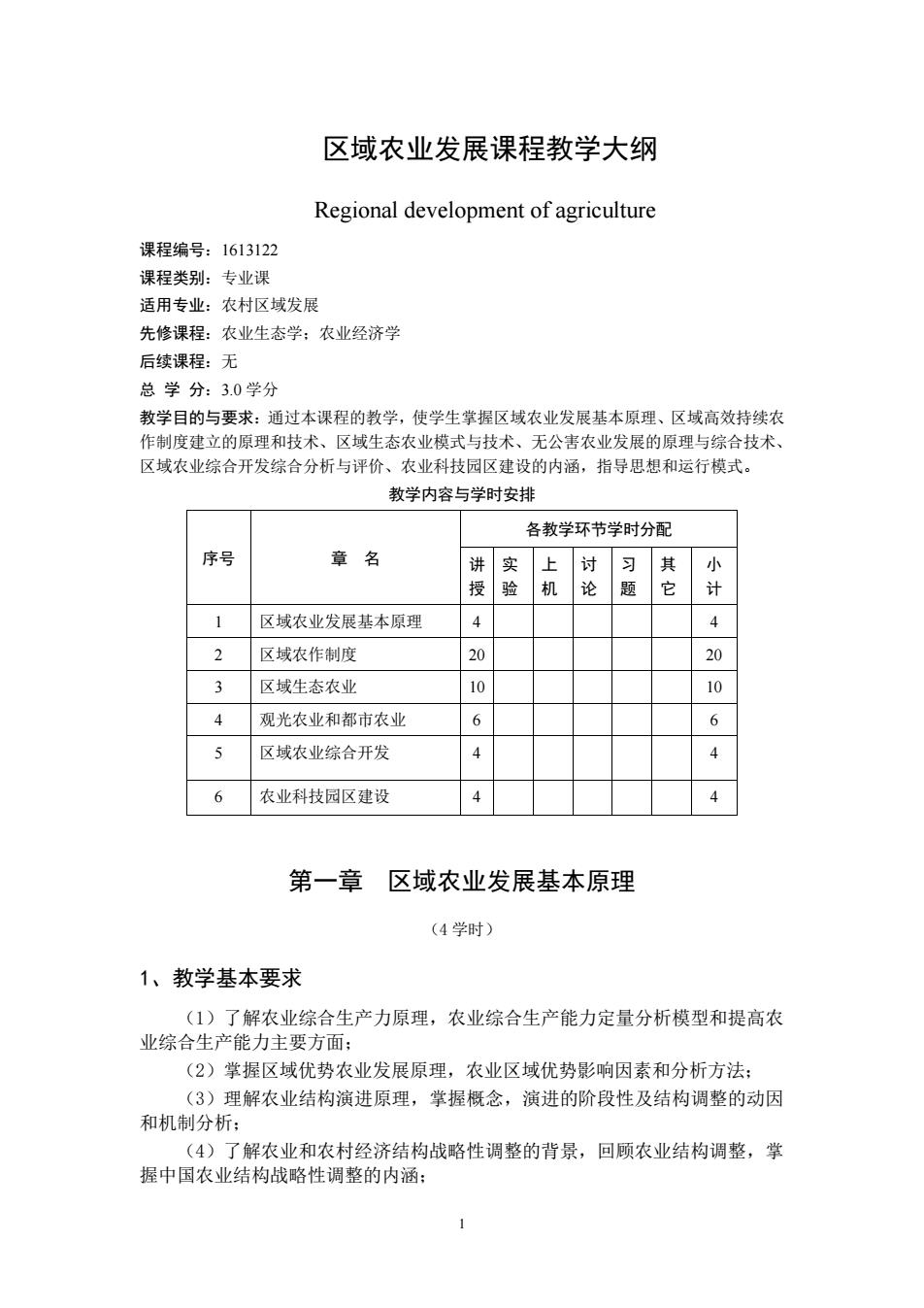

区域农业发展课程教学大纲 Regional development of agriculture 课程编号:1613122 课程类别:专业课 适用专业:农村区域发展 先修课程:农业生态学:农业经济学 后续课程:无 总学分:3.0学分 教学目的与要求:通过本课程的教学,使学生掌握区域农业发展基本原理、区域高效持续农 作制度建立的原理和技术、区域生态农业模式与技术、无公害农业发展的原理与综合技术、 区域农业综合开发综合分析与评价、农业科技园区建设的内涵,指导思想和运行模式。 教学内容与学时安排 各教学环节学时分配 序号 名 讲实 上讨习其小 授验机论题它 计 1 区域农业发展基本原理 4 2 区域农作制度 20 20 3 区域生态农业 10 1o 4 观光农业和都市农业 6 6 5 区域农业综合开发 4 6 农业科技园区建设 4 第一章区域农业发展基本原理 (4学时) 1、教学基本要求 (1)了解农业综合生产力原理,农业综合生产能力定量分析模型和提高农 业综合生产能力主要方面: (2)掌握区域优势农业发展原理,农业区域优势影响因素和分析方法: (3)理解农业结构演进原理,掌握概念,演进的阶段性及结构调整的动因 和机制分析: (4)了解农业和农村经济结构战略性调整的背景,回顾农业结构调整,掌 握中国农业结构战略性调整的内涵: 1

1 区域农业发展课程教学大纲 Regional development of agriculture 课程编号:1613122 课程类别:专业课 适用专业:农村区域发展 先修课程:农业生态学;农业经济学 后续课程:无 总 学 分:3.0 学分 教学目的与要求:通过本课程的教学,使学生掌握区域农业发展基本原理、区域高效持续农 作制度建立的原理和技术、区域生态农业模式与技术、无公害农业发展的原理与综合技术、 区域农业综合开发综合分析与评价、农业科技园区建设的内涵,指导思想和运行模式。 教学内容与学时安排 序号 章 名 各教学环节学时分配 讲 授 实 验 上 机 讨 论 习 题 其 它 小 计 1 区域农业发展基本原理 4 4 2 区域农作制度 20 20 3 区域生态农业 10 10 4 观光农业和都市农业 6 6 5 区域农业综合开发 4 4 6 农业科技园区建设 4 4 第一章 区域农业发展基本原理 (4 学时) 1、教学基本要求 (1)了解农业综合生产力原理,农业综合生产能力定量分析模型和提高农 业综合生产能力主要方面; (2)掌握区域优势农业发展原理,农业区域优势影响因素和分析方法; (3)理解农业结构演进原理,掌握概念,演进的阶段性及结构调整的动因 和机制分析; (4)了解农业和农村经济结构战略性调整的背景,回顾农业结构调整,掌 握中国农业结构战略性调整的内涵;

(5)了解新阶段对农业和农村经济结构战略性调整的思路与目标及种植业 结构调整区域模式。 (6)掌握农业可持续发展概念,发展模式,基本方向与特征。 2、教学基本内容 第一节农业综合生产力原理 一、农业综合生产力的概念 农业综合生产力定义:农业综合生产力的重要性。 二、衣业综合生产能力定量分析模型 缘合评价模型:生产函数模型:种层次递阶模型。 三、提高农业综合生产能力主要方面 耕地保护制度:深化农业结构调整:提高农业科技含量:提高农业现代化物质装备水平: 加快农业产业化经营,*加快农业“七大体系”建设。 第二节区域优势农业发展原理 一、农业区域优势影响因素 *农业区域优势的概念和认识:种区域农产品比较优势的决定因素:区域农产品比较优 势的影响因素。 二、农业区域优势的分析方法 规模优势指数:生产优势指数:效率优势指数:*综合比较优势。 第三节农业结构演进原理 一、农业结构概念 农场结构:农业产业结构 二、农业发展的阶段性 国外农业发展阶段的划分,我国农业发展阶段的探讨:*农业和农村经济结构变化的 般规律。 三、结构调整的动因和机制分析 *需求拉动:资源诱导:科技推动:制度动力。 四、中国衣业结构战略性调整 *农业结构调整的回顾;衣业和农村经济结构战略性调整的背景;农业和农村经济结构 战略性调整的思路和目标。 第四节衣业可持续发展原理 一、农业可持续发展的基本概念 *可持续发展的定义:农业可持续发展的内涵。 二、衣业可持续衣业发展模式 低投入的可持续农业:高效率可持续农业:降低购买性资源投入的可持续农业:综合型 可持续农业:环境保全型可持续农业:土地集约型可持续农业模式:劳动集约型可持续农 业技术模式

2 (5)了解新阶段对农业和农村经济结构战略性调整的思路与目标及种植业 结构调整区域模式。 (6)掌握农业可持续发展概念,发展模式,基本方向与特征。 2、教学基本内容 第一节 农业综合生产力原理 一、农业综合生产力的概念 农业综合生产力定义;农业综合生产力的重要性。 二、农业综合生产能力定量分析模型 *综合评价模型;生产函数模型;*#层次递阶模型。 三、提高农业综合生产能力主要方面 耕地保护制度;深化农业结构调整;提高农业科技含量;提高农业现代化物质装备水平; 加快农业产业化经营,*加快农业“七大体系”建设。 第二节 区域优势农业发展原理 一、农业区域优势影响因素 *农业区域优势的概念和认识;*#区域农产品比较优势的决定因素;区域农产品比较优 势的影响因素。 二、农业区域优势的分析方法 规模优势指数;生产优势指数;效率优势指数;* 综合比较优势。 第三节 农业结构演进原理 一、农业结构概念 农场结构;农业产业结构。 二、农业发展的阶段性 国外农业发展阶段的划分,我国农业发展阶段的探讨; *农业和农村经济结构变化的一 般规律。 三、结构调整的动因和机制分析 *需求拉动;资源诱导;科技推动;制度动力。 四、中国农业结构战略性调整 *农业结构调整的回顾;农业和农村经济结构战略性调整的背景;农业和农村经济结构 战略性调整的思路和目标。 第四节 农业可持续发展原理 一、农业可持续发展的基本概念 *可持续发展的定义;农业可持续发展的内涵。 二、农业可持续农业发展模式 低投入的可持续农业;高效率可持续农业;降低购买性资源投入的可持续农业;综合型 可持续农业;环境保全型可持续农业;土地集约型可持续农业模式;*#劳动集约型可持续农 业技术模式

三、中国可持续农业的基本方向与特征 *基本方向:基本特征, 第二章区域农作制度 (20学时) 1、教学基本要求 (1)掌握农作制度的概念和功能: (2)掌握作物布局的含义,原则与步骤,了解作物的生态适应性: (3)掌握复种的意义,熟练进行复种增产作用分析,掌握热量条件与复种 的关系和提高复种指数的技术,了解江苏主要复种方式与发展潜力: (4)了解间、套作的概念、类型,掌握间套作中的互补与竞争关系,掌握 间套作的原理和主要技术。 2、教学基本内容 第一节农作制度概念与功能 一、耕作制度 *耕作制度:农作制度 二、农作制度的功能 主体技术功能:宏观布局功能:*耕作制度研究特点 第二节作物布局 一、作物布局的含义与内容 作物布局定义:*作物布局内容 二、作物布局重要意义 合理农业生态系统结构的基础:农业生产布局的重要内容:*整个种植制度与耕作制度 的基础。 三、作物布局的原则 从政府部门的宏观角度:从生产单位角度:专业化与多样化问题:*大宗作物与小宗作 物的比较优势。 四、作物布局的内容与步骤 *作物布局工作的主要任务:料布局的过程。 五、作物的生态适应性 作物的生态因子与作用规律:作物的生态话应性:作物分布规律 六、江苏种植结构调整 江苏作物布局调整方向:种江苏种植结构调整方向与内容。 第三节复种的意义 一、复种及其有关概念 3

3 三、中国可持续农业的基本方向与特征 *基本方向;基本特征。 第二章 区域农作制度 (20 学时) 1、教学基本要求 (1)掌握农作制度的概念和功能; (2)掌握作物布局的含义,原则与步骤,了解作物的生态适应性; (3)掌握复种的意义,熟练进行复种增产作用分析,掌握热量条件与复种 的关系和提高复种指数的技术,了解江苏主要复种方式与发展潜力; (4)了解间、套作的概念、类型,掌握间套作中的互补与竞争关系,掌握 间套作的原理和主要技术。 2、教学基本内容 第一节 农作制度概念与功能 一、耕作制度 *耕作制度;农作制度 二、农作制度的功能 主体技术功能;宏观布局功能;*耕作制度研究特点 第二节 作物布局 一、作物布局的含义与内容 作物布局定义;*作物布局内容 二、作物布局重要意义 合理农业生态系统结构的基础;农业生产布局的重要内容;*整个种植制度与耕作制度 的基础。 三、作物布局的原则 从政府部门的宏观角度;从生产单位角度;专业化与多样化问题;*大宗作物与小宗作 物的比较优势。 四、作物布局的内容与步骤 *作物布局工作的主要任务;*#布局的过程。 五、作物的生态适应性 作物的生态因子与作用规律;作物的生态适应性;作物分布规律。 六、江苏种植结构调整 *江苏作物布局调整方向;*#江苏种植结构调整方向与内容。 第三节 复种的意义 一、复种及其有关概念

复种概念:复种形式。 二、复种的作用 增加年单产:协调耕地矛话 三、复种增产作用分析 复种增产机制:复种条件分析 四、热量条件与复种的关系及提高复种指数的技术 热量条件与复种的关系:提高复种指数、充分利用热量资源的技术 五、江苏主要复种方式与发展潜力 江苏各农区主要复种方式:复种发展潜力。 第四节间、套作的概念、类型和效果 一、概念和类型 *间作定义:*套作定义:间套作类型 二、效应评价 增产效应:增效:稳产保收:协调作物争地矛盾 三、间套作中的互补与竞争关系 对生活因素的互补与竞争作用:代谢产物的影响:病虫草害的影响, 四、间套作的技术原理 间套技术的理论依据一一生态位原理与经济效果原理:间套作的主要技术。 第三章中国生态农业 (10学时) 1、教学基本要求 (1)了解生态农业的产生的背景与含义,理解中国生态农业的概念与特点, 掌握中国生态农业的主要技术与模式: (2)了解我国无公害农业生产的问题和发展对策,掌握无公害食品的概念 与标准,了解无公害农业的发展前景: (3)掌握我国绿色食品与有机食品的概念与发展特点,了解绿色食品发展 历史,综合运用紧密结合市场优势的前提和基础。 (4)了解有机农业的背景、意义和市场前景,掌握有机农业生产原理和有 机农业技术,综合有机农业的管理和产业化经营及认证程序。 2、教学基本内容 第一节生态农业的产生与含义 一、生态衣业产生的背景 石油农业弊湍:各种替代农业模式。 二、国外生态农业的含义

4 复种概念;复种形式。 二、复种的作用 *增加年单产;协调耕地矛盾。 三、复种增产作用分析 复种增产机制;复种条件分析。 四、热量条件与复种的关系及提高复种指数的技术 热量条件与复种的关系;提高复种指数、充分利用热量资源的技术。 五、江苏主要复种方式与发展潜力 江苏各农区主要复种方式;复种发展潜力。 第四节 间、套作的概念、类型和效果 一、概念和类型 *间作定义;*套作定义;间套作类型。 二、效应评价 *增产效应;增效;稳产保收;协调作物争地矛盾。 三、间套作中的互补与竞争关系 对生活因素的互补与竞争作用;代谢产物的影响;病虫草害的影响。 四、间套作的技术原理 *间套技术的理论依据——生态位原理与经济效果原理;间套作的主要技术。 第三章 中国生态农业 (10 学时) 1、教学基本要求 (1)了解生态农业的产生的背景与含义,理解中国生态农业的概念与特点, 掌握中国生态农业的主要技术与模式; (2)了解我国无公害农业生产的问题和发展对策,掌握无公害食品的概念 与标准,了解无公害农业的发展前景; (3)掌握我国绿色食品与有机食品的概念与发展特点,了解绿色食品发展 历史,综合运用紧密结合市场优势的前提和基础。 (4)了解有机农业的背景、意义和市场前景,掌握有机农业生产原理和有 机农业技术,综合有机农业的管理和产业化经营及认证程序。 2、教学基本内容 第一节 生态农业的产生与含义 一、生态农业产生的背景 石油农业弊端;各种替代农业模式。 二、国外生态农业的含义

国外生态农业特征:生态农业的技术措施。 第二节中国生态农业 一、中国生态衣业的概念与特点 中国生态农业概念:中国生态农业特点。 二、中国生态农业的主要模式与技术 *中国生态农业的主要模式的概念与分类方法:中国生态农业的主要十大模式:中国生 态农业的主要技术。 三、生态农业规划 生态农业规划的意义:生态农业规划的过程 第三节生态农业产业化一无公害农业 一、无公害农业的发展背景 国际背景:国内背景。 二、无公害食品的概念与标准 无公害食品的定义:*无公害农产品标志必须具备的条件 三、我国无公害农业生产存在问题和发展对策 我国无公苦农业生产存在问题:*无公苦农业发展对策。 第四节绿色食品生产 一、绿色食品 *绿色食品的概念:我国绿色食品的发展历史与特点。 二、绿色食品标准体系 *绿色食品环境标准:投入品使用标准:产品标准。 三、绿色食品产业化体系 基地建设:生产技术:市场体系建设。 第五节有机农业 一、有机衣业及相关概念 *有机农业与有机食品:有机食品和其它无公苦食品的比较。 二、有机衣业发展历史 国外发展历史:国内发展历史 三、发展有机农业的意义 增强农产品在国际竞争力:生态环境保护功能:食品安全功能。 四、有机衣业生产原理 有机农业基地建设:*生产方式的转换计划:*有机农业的生产原理。 五、有机农业技术 *有机种植技术:有机养殖技术:有机水产养殖 六、有机农业管理和产业化经营 有机农业的企业管理体系:有机农产品的市场体系建设

5 国外生态农业特征;*生态农业的技术措施。 第二节 中国生态农业 一、中国生态农业的概念与特点 中国生态农业概念;中国生态农业特点。 二、中国生态农业的主要模式与技术 *中国生态农业的主要模式的概念与分类方法;中国生态农业的主要十大模式;中国生 态农业的主要技术。 三、生态农业规划 生态农业规划的意义;生态农业规划的过程。 第三节 生态农业产业化—无公害农业 一、无公害农业的发展背景 国际背景;*国内背景。 二、无公害食品的概念与标准 无公害食品的定义;*无公害农产品标志必须具备的条件。 三、我国无公害农业生产存在问题和发展对策 我国无公害农业生产存在问题;*无公害农业发展对策。 第四节 绿色食品生产 一、绿色食品 * 绿色食品的概念;我国绿色食品的发展历史与特点。 二、绿色食品标准体系 *绿色食品环境标准;投入品使用标准;产品标准。 三、绿色食品产业化体系 基地建设;生产技术;市场体系建设。 第五节 有机农业 一、有机农业及相关概念 *有机农业与有机食品;有机食品和其它无公害食品的比较。 二、有机农业发展历史 国外发展历史;国内发展历史。 三、发展有机农业的意义 *增强农产品在国际竞争力;生态环境保护功能;食品安全功能。 四、有机农业生产原理 有机农业基地建设;#*生产方式的转换计划;*有机农业的生产原理。 五、有机农业技术 *有机种植技术;有机养殖技术;有机水产养殖。 六、有机农业管理和产业化经营 有机农业的企业管理体系; *有机农产品的市场体系建设