672食品工程原理 )为膜的临界孔径。当膜孔径在临界孔径的范围内时,孔隙中充满纯水,溶质 无法通过;如孔隙大于临界孔径,就会有部分孔隙让溶质通过。 水流经毛细孔可以认为是层流流动,所以通过膜的水渗透通量可用下式表 示: Jw=A(△P-△π) (10-7) 式中:Jw为水的渗透通量,mol/m2s;A为纯水的透过常数,mol/(msPa)。 纯水透过常数A反映纯水透过膜的特性,它与膜材料和膜的结构形态以及 操作温度和压力有关,可以用纯水进行实验来测定。 压力 主体溶液 带6流活 H-O 1-H0 =H0 界面 H2 H2O H2OH2O H2O H2O 临界孔径 多孔膜」 膜表面 膜表面 界面上的脱盐水 多孔膜 多孔膜 J(在膜界面处的流动) 界面上膜的临界孔径 图10-4优先吸附毛细孔流动机理 实际上在反渗透过程中有少量溶质透过膜。可以把溶质通过膜的过程看作是 通过膜孔的分子扩散过程,所以溶质的渗透通量可以用通过膜的分子扩散方程推 得: (10-8) 式中:cAu为料液侧膜表面溶质A的浓度,olm3;c2为透过液中溶质A的浓

第10章膜分离673 度,mol/m3 朵需反映溶质透过膜的特性,它的数值小,说明溶质透过膜的速率小,膜对 溶质的分离效率高。器与溶质、膜材料的物化性质、膜的结构形态以及操作条 件有关,可以通过实验测定。 2.2.3溶解-扩散模型 Lonsdale和Riley等提出用溶解扩散模型来说明反渗透过程。该模型认为反 渗透膜具有完全致密的界面,水和溶质透过膜不是空隙作用,而是水和溶质与膜 相互作用并溶解在膜中,然后在化学位梯度的推动下在膜中扩散并透过膜。溶剂 与溶质透过膜的过程可分为三步: 第一步,溶剂在高压侧吸附和溶解于膜中; 第二步,在化学位差的推动下溶剂以分子扩散透过膜; 第三步,溶剂在膜的透过液侧表面解吸 第一步和第三步进行得很快,水透过膜的速率取决于第二步。根据费克定 律,水透过膜的渗透通量为: J.=DMV(△P-△x) Rδ =(△P-△x)=A(△P-△T) (10-9) 式中:DMw为水在膜中的扩散系数,m/s;cMw为水在膜中的浓度,mol/m3; Vw为溶液中水的偏体积,m/mol;Qw为溶质在膜中的渗透率,mol/(m·s· Pa)。 (10-9)式即为溶解扩散模型水的渗透通量的关系式。 对于溶质可得类似的关系式: JA-(CAI-CN) (10-10) 式中Qs为溶质在膜中的渗透率,mol/m-s.Pa.。 溶解扩散模型是目前描述均质膜中物质传递比较流行的模型。但它忽略了膜 结构对传递性能的重要影响,也无法解释某些膜材料对水具有高吸附性和膜对水 的低渗透性

674食品工程原理 2.3反渗透的浓差极化现象 2.3.1浓差极化现象 由于反渗透膜的选择性,只允许溶剂通 膜 过,溶质不能或只能极少量的通过,这样在 膜的高压侧表面上的溶质逐渐积累,当其浓 度增大到超过溶液主体中溶质的浓度时,就 形成了膜表面与溶液主体的浓度梯度,引起 w 溶质从膜表面向溶液主体的扩散,这一现象 Cp 6(z) 称为浓差极化。 发生浓差极化现象时膜表面的情况如图 图10-5膜面情况 10-5,膜表面处的浓度cw高于主体溶液浓 度cb,这两种浓度的比率cw/cb称为浓差极化度,符号为M。 此时水的渗透通量关系式可用下式表示: Jw=A(△P-M△π) (10-11) 2.3.2浓差极化对反渗透操作的影响 浓差极化对反渗透操作有以下几个方面的影响: ①膜表面溶质浓度增大,使溶质的渗透通量增多,导致分离效率降低,产品 质量下降。 ②膜表面溶质浓度增大,使膜表面溶质渗透压增高,极化度增大,根据 (10-11)式可知,水的滲透通量将下降,生产能力降低。 ③膜表面局部浓度增大,使膜表面溶液浓度趋于饱和,在一定条件将析出结 晶或形成凝胶,将膜孔堵塞,使膜有效面积减小,溶剂渗透通量下降。 ④严重时会使膜表面形成一层两次薄膜,使溶剂渗透通量完全丧失。 总之,浓差极化对反渗透过程有不利影响,但由于反渗透膜的选择性,它又 是不可避免的现象。所以,重要的是了解其产生的机理和影响因素,以便采取措 施减轻浓差极化的影响

第10章膜分离675 2.4反渗透的渗透通量 高的渗透通量是膜性能的一个主要指标。从式(10-9)和式(10-10)可知 反渗透过程的渗透通量主要与以下因素有关。 (1)操作压差压差是反渗透的过程的推动力,压差愈大,渗透通量愈大。 但是同时压差增大,浓差极化度也随之增大,膜表面处溶液渗透压增高,所以有 效压差(△P-△π)并不能按相应的比例增大。另一方面压差增加,能耗增大, 并有可能导致沉淀。所以需要综合考虑,选择最佳的操作压差,一般反渗透的操 作压差为2~10MPa。 (2)操作温度温度升高,纯水透过常数A增大,同时浓差极化度减小 膜表面处溶液渗透压降低,有效压差增大,故渗透通量增大。但升高温度受到膜 热稳定性的限制。 (3)料液流速 流速增大,传质系数加大,浓差极化度减小,渗透通量增 大。 (4)料液的浓缩程度对于盐水淡化,浓缩程度也可表示为水的回收率。浓 缩程度高(回收率高),则料液浓度高,渗透压高,有效压差减小,渗透通量减 小。此外料液浓度高还会引起膜污染加剧等问题。所以需合理确定水的回收 率。 (5)膜材料与结构这是决定膜的渗透通量的基本因素。研制性能好的膜材 料与制膜工艺是目前反渗透研究的一个主要方向。 随着运行时间的延长,反渗透的渗透通量将逐渐降低,降低的程度与物料的 性质有关。 3 超滤 超滤技术是目前应用最为广泛的膜分离技术,它应用的领域涉及到电子、化 工、食品、医药、生化、环境保护等各个部门。在食品行业,超滤技术主要应用 于纯水制造、废水处理、乳清浓缩、果汁澄清等操作过程

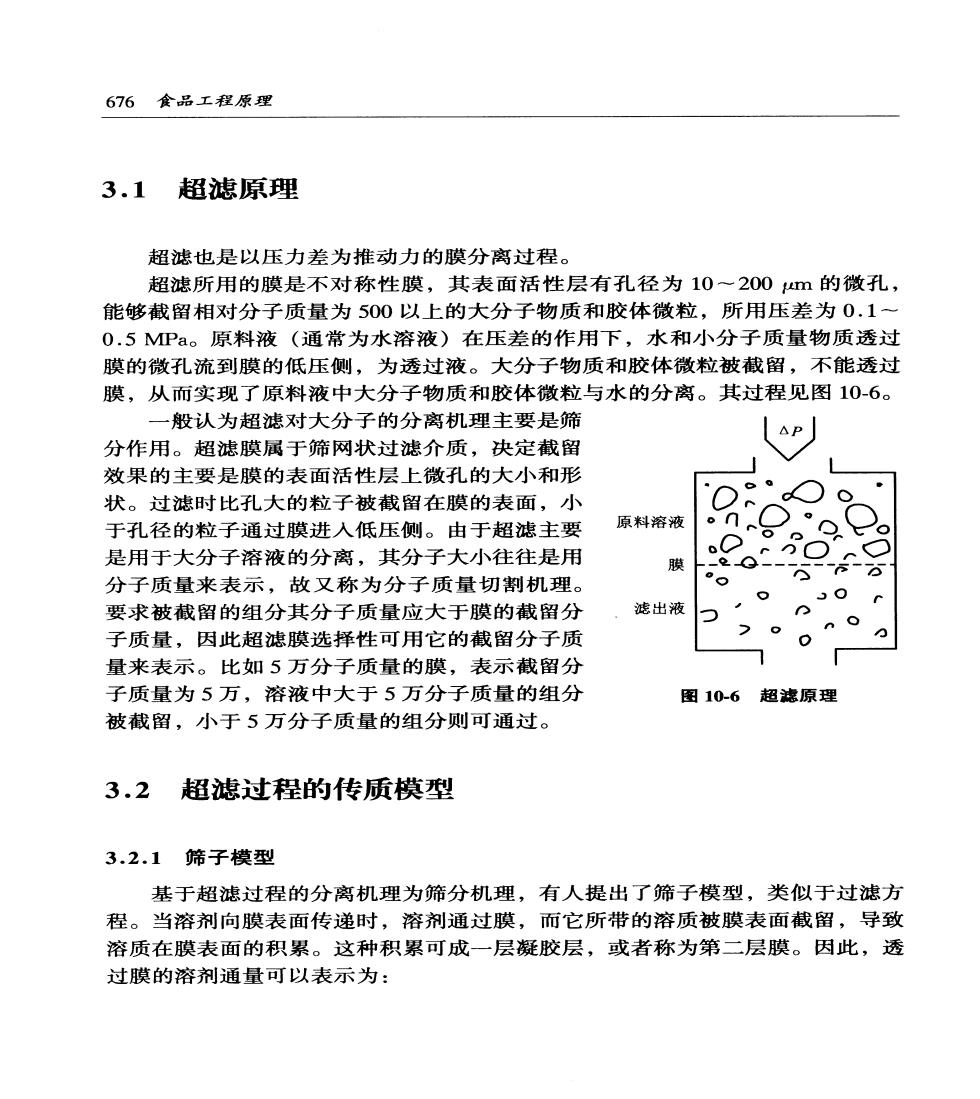

676食品工程原理 3.1 超滤原理 超滤也是以压力差为推动力的膜分离过程。 超滤所用的膜是不对称性膜,其表面活性层有孔径为10~200m的微孔, 能够截留相对分子质量为500以上的大分子物质和胶体微粒,所用压差为0.1一 0.5MP。原料液(通常为水溶液)在压差的作用下,水和小分子质量物质透过 膜的微孔流到膜的低压侧,为透过液。大分子物质和胶体微粒被截留,不能透过 膜,从而实现了原料液中大分子物质和胶体微粒与水的分离。其过程见图10-6。 一般认为超滤对大分子的分离机理主要是筛 AP 分作用。超滤膜属于筛网状过滤介质,决定截留 效果的主要是膜的表面活性层上微孔的大小和形 状。过滤时比孔大的粒子被截留在膜的表面,小 于孔径的粒子通过膜进入低压侧。由于超滤主要 原料溶液 是用于大分子溶液的分离,其分子大小往往是用 分子质量来表示,故又称为分子质量切割机理。 要求被截留的组分其分子质量应大于膜的截留分 滤出液 子质量,因此超滤膜选择性可用它的截留分子质 量来表示。比如5万分子质量的膜,表示截留分 子质量为5万,溶液中大于5万分子质量的组分 图10-6超滤原理 被截留,小于5万分子质量的组分则可通过。 3.2超滤过程的传质模型 3.2.1筛子模型 基于超滤过程的分离机理为筛分机理,有人提出了筛子模型,类似于过滤方 程。当溶剂向膜表面传递时,溶剂通过膜,而它所带的溶质被膜表面截留,导致 溶质在膜表面的积累。这种积累可成一层凝胶层,或者称为第二层膜。因此,透 过膜的溶剂通量可以表示为: