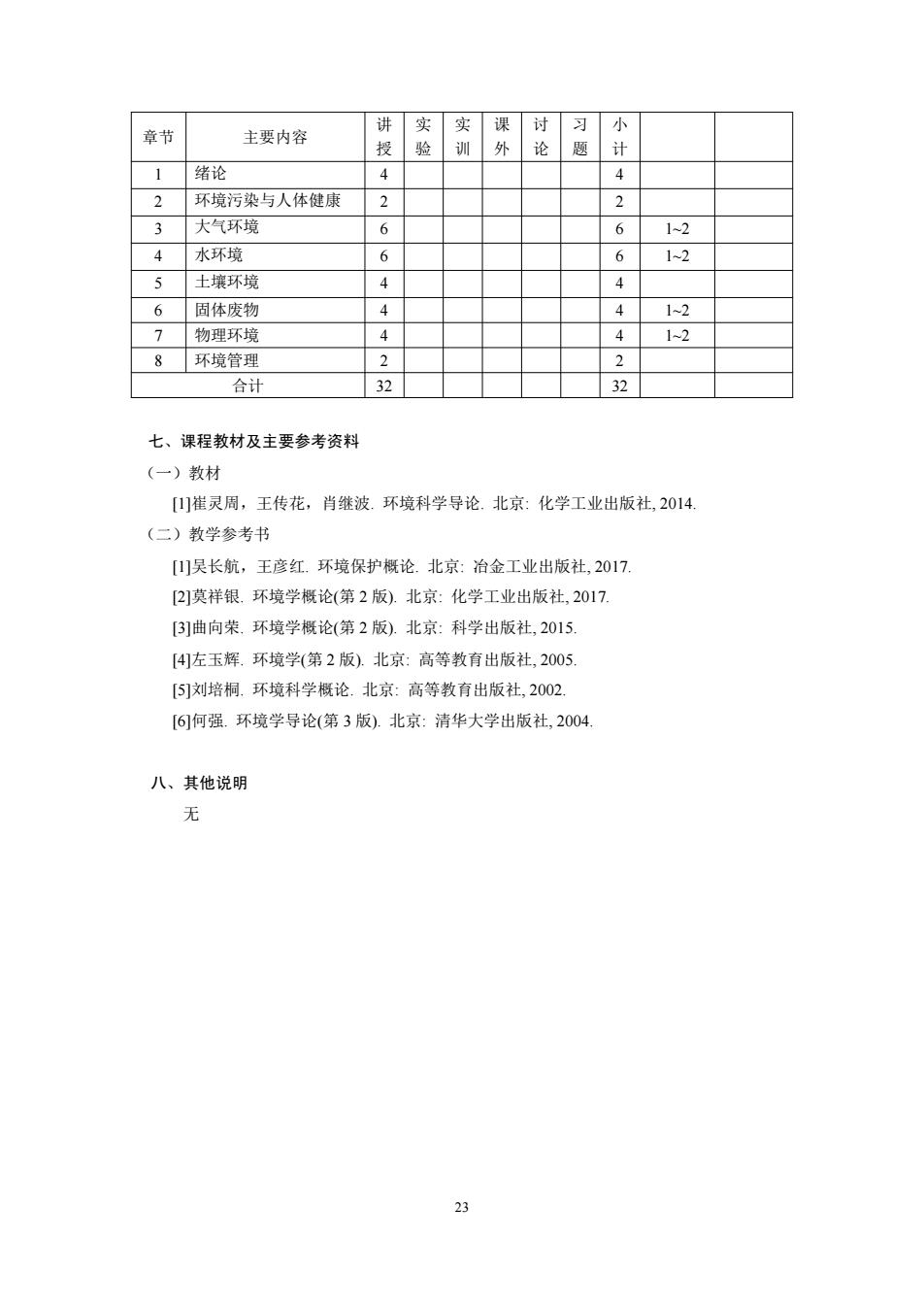

讲 实 实课 讨习 小 章节 主要内容 授 验 训 外 论 题 计 1 绪论 4 2 环境污染与人体健康 2 2 3 大气环境 6 6 1-2 4 水环境 6 6 1-2 5 土壤环境 4 4 6 固体废物 4 4 12 > 物理环境 4 4 1-2 环境管理 2 2 合计 32 32 七、课程教材及主要参考资料 (一)教材 [1]崔灵周,王传花,肖继波.环境科学导论.北京:化学工业出版社,2014. (二)教学参考书 [1]吴长航,王彦红.环境保护概论.北京:治金工业出版社,2017. [2]莫祥银.环境学概论(第2版).北京:化学工业出版社,2017 [3]曲向荣.环境学概论(第2版).北京:科学出版社,2015 [4]左玉辉.环境学(第2版).北京:高等教育出版社,2005 [5]刘培桐.环境科学概论.北京:高等教育出版社,2002. [6]何强.环境学导论(第3版).北京:清华大学出版社,2004. 八、其他说明 无 23

23 章节 主要内容 讲 授 实 验 实 训 课 外 讨 论 习 题 小 计 1 绪论 4 4 2 环境污染与人体健康 2 2 3 大气环境 6 6 1~2 4 水环境 6 6 1~2 5 土壤环境 4 4 6 固体废物 4 4 1~2 7 物理环境 4 4 1~2 8 环境管理 2 2 合计 32 32 七、课程教材及主要参考资料 (一)教材 [1]崔灵周,王传花,肖继波. 环境科学导论. 北京: 化学工业出版社, 2014. (二)教学参考书 [1]吴长航,王彦红. 环境保护概论. 北京: 冶金工业出版社, 2017. [2]莫祥银. 环境学概论(第 2 版). 北京: 化学工业出版社, 2017. [3]曲向荣. 环境学概论(第 2 版). 北京: 科学出版社, 2015. [4]左玉辉. 环境学(第 2 版). 北京: 高等教育出版社, 2005. [5]刘培桐. 环境科学概论. 北京: 高等教育出版社, 2002. [6]何强. 环境学导论(第 3 版). 北京: 清华大学出版社, 2004. 八、其他说明 无

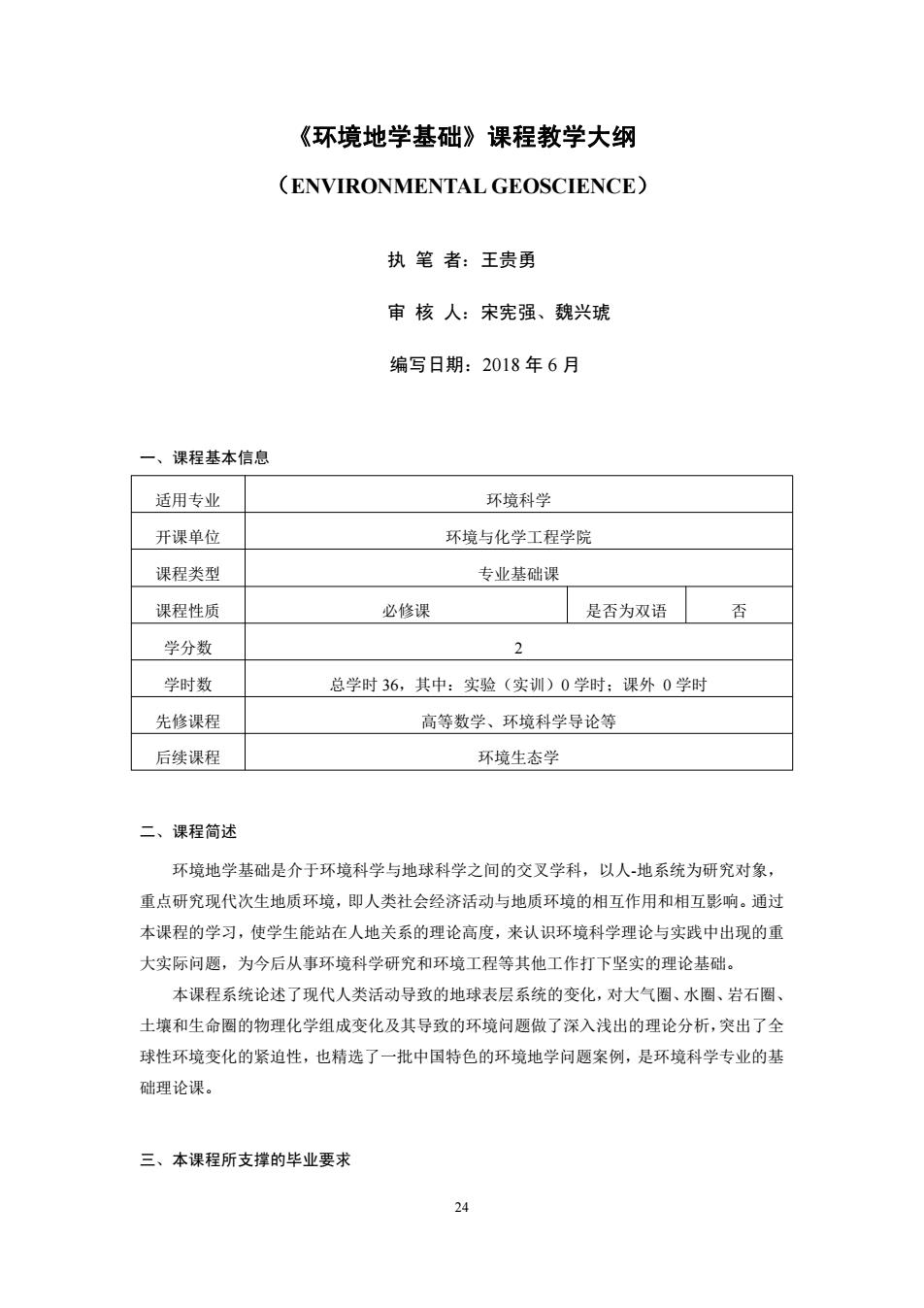

《环境地学基础》课程教学大纲 (ENVIRONMENTAL GEOSCIENCE) 执笔者:王贵勇 审核人:宋宪强、魏兴琥 编写日期:2018年6月 一、课程基本信息 适用专业 环境科学 开课单位 环境与化学工程学院 课程类型 专业基础课 课程性质 必修课 是否为双语 否 学分数 2 学时数 总学时36,其中:实验(实训)0学时:课外0学时 先修课程 高等数学、环境科学导论等 后续课程 环境生态学 二、课程简述 环境地学基础是介于环境科学与地球科学之间的交叉学科,以人-地系统为研究对象, 重点研究现代次生地质环境,即人类社会经济活动与地质环境的相互作用和相互影响。通过 本课程的学习,使学生能站在人地关系的理论高度,来认识环境科学理论与实践中出现的重 大实际问题,为今后从事环境科学研究和环境工程等其他工作打下坚实的理论基础。 本课程系统论述了现代人类活动导致的地球表层系统的变化,对大气圈、水圈、岩石圈、 土壤和生命圈的物理化学组成变化及其导致的环境问题做了深入浅出的理论分析,突出了全 球性环境变化的紧迫性,也精选了一批中国特色的环境地学问题案例,是环境科学专业的基 础理论课。 三、本课程所支撑的毕业要求 24

24 《环境地学基础》课程教学大纲 (ENVIRONMENTAL GEOSCIENCE) 执 笔 者:王贵勇 审 核 人:宋宪强、魏兴琥 编写日期:2018 年 6 月 一、课程基本信息 适用专业 环境科学 开课单位 环境与化学工程学院 课程类型 专业基础课 课程性质 必修课 是否为双语 否 学分数 2 学时数 总学时 36,其中:实验(实训)0 学时;课外 0 学时 先修课程 高等数学、环境科学导论等 后续课程 环境生态学 二、课程简述 环境地学基础是介于环境科学与地球科学之间的交叉学科,以人-地系统为研究对象, 重点研究现代次生地质环境,即人类社会经济活动与地质环境的相互作用和相互影响。通过 本课程的学习,使学生能站在人地关系的理论高度,来认识环境科学理论与实践中出现的重 大实际问题,为今后从事环境科学研究和环境工程等其他工作打下坚实的理论基础。 本课程系统论述了现代人类活动导致的地球表层系统的变化,对大气圈、水圈、岩石圈、 土壤和生命圈的物理化学组成变化及其导致的环境问题做了深入浅出的理论分析,突出了全 球性环境变化的紧迫性,也精选了一批中国特色的环境地学问题案例,是环境科学专业的基 础理论课。 三、本课程所支撑的毕业要求

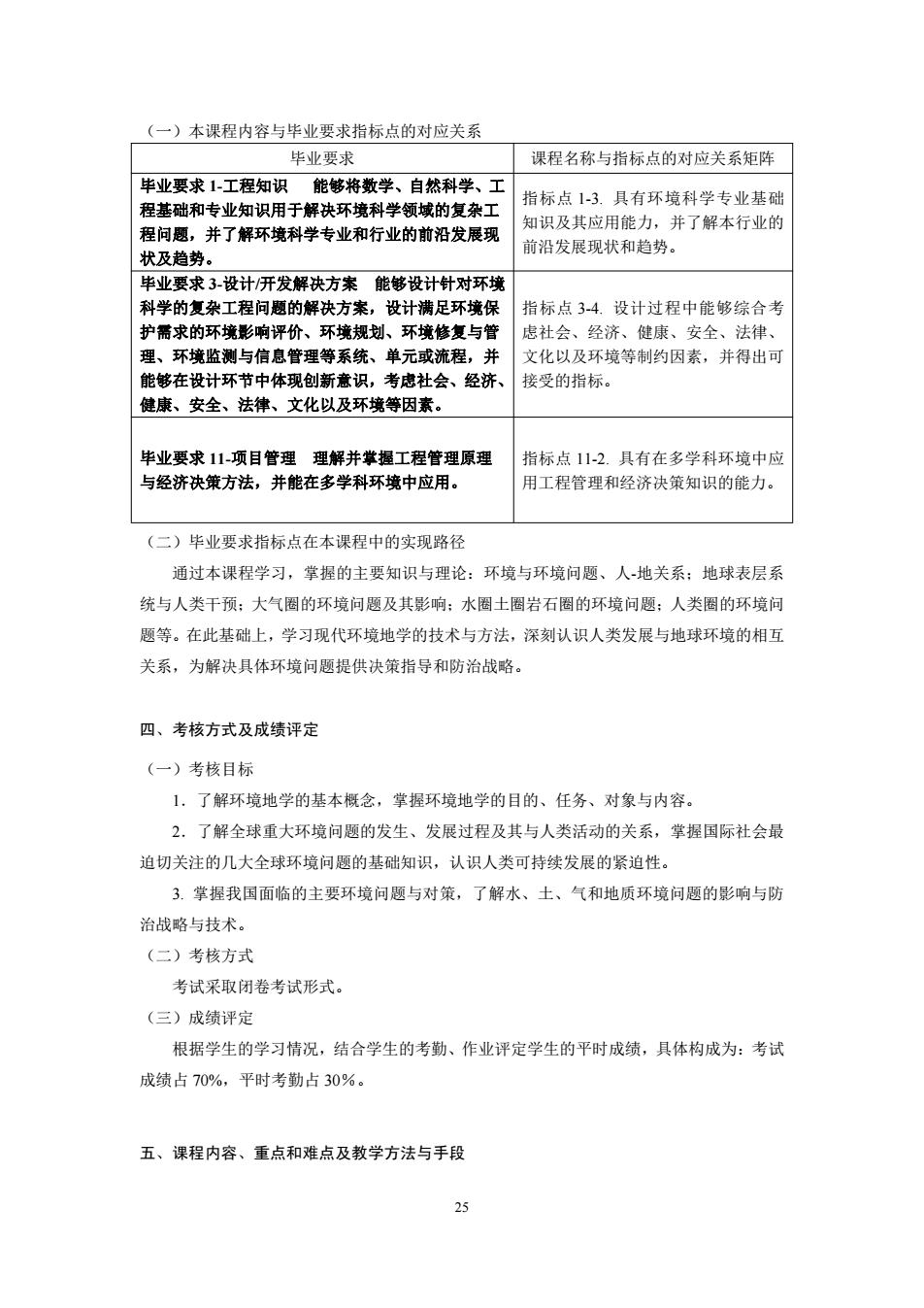

(一)本课程内容与毕业要求指标点的对应关系 毕业要求 课程名称与指标点的对应关系矩阵 毕业要求1工程知识能够将数学、自然科学、工 指标点1-3.具有环境科学专业基础 程基础和专业知识用于解决环境科学领域的复杂工 知识及其应用能力,并了解本行业的 程问题,并了解环境科学专业和行业的前沿发展现 前沿发展现状和趋势。 状及趋势。 毕业要求3设计开发解决方案能够设计针对环境 科学的复杂工程问题的解决方案,设计满足环境保 指标点3-4.设计过程中能够综合考 护需求的环境影响评价、环境规划、环境修复与管 虑社会、经济、健康、安全、法律、 理、环境监测与信息管理等系统、单元或流程,并 文化以及环境等制约因素,并得出可 能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、经济、 接受的指标。 健康、安全、法律、文化以及环境等因素。 毕业要求11-项目管理理解并掌握工程管理原理 指标点11-2.具有在多学科环境中应 与经济决策方法,并能在多学科环境中应用。 用工程管理和经济决策知识的能力。 (二)毕业要求指标点在本课程中的实现路径 通过本课程学习,掌握的主要知识与理论:环境与环境问题、人-地关系:地球表层系 统与人类干预:大气圈的环境问题及其影响:水圈土圈岩石圈的环境问题:人类圈的环境问 题等。在此基础上,学习现代环境地学的技术与方法,深刻认识人类发展与地球环境的相互 关系,为解决具体环境问题提供决策指导和防治战略。 四、考核方式及成绩评定 (一)考核目标 1.了解环境地学的基本概念,掌握环境地学的目的、任务、对象与内容。 2.了解全球重大环境问题的发生、发展过程及其与人类活动的关系,掌握国际社会最 迫切关注的几大全球环境问题的基础知识,认识人类可持续发展的紧迫性。 3.掌握我国面临的主要环境问题与对策,了解水、土、气和地质环境问题的影响与防 治战略与技术。 (二)考核方式 考试采取闭卷考试形式。 (三)成绩评定 根据学生的学习情况,结合学生的考勤、作业评定学生的平时成绩,具体构成为:考试 成绩占70%,平时考勤占30%。 五、课程内容、重点和难点及教学方法与手段 25

25 (一)本课程内容与毕业要求指标点的对应关系 毕业要求 课程名称与指标点的对应关系矩阵 毕业要求 1-工程知识 能够将数学、自然科学、工 程基础和专业知识用于解决环境科学领域的复杂工 程问题,并了解环境科学专业和行业的前沿发展现 状及趋势。 指标点 1-3. 具有环境科学专业基础 知识及其应用能力,并了解本行业的 前沿发展现状和趋势。 毕业要求 3-设计/开发解决方案 能够设计针对环境 科学的复杂工程问题的解决方案,设计满足环境保 护需求的环境影响评价、环境规划、环境修复与管 理、环境监测与信息管理等系统、单元或流程,并 能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、经济、 健康、安全、法律、文化以及环境等因素。 指标点 3-4. 设计过程中能够综合考 虑社会、经济、健康、安全、法律、 文化以及环境等制约因素,并得出可 接受的指标。 毕业要求 11-项目管理 理解并掌握工程管理原理 与经济决策方法,并能在多学科环境中应用。 指标点 11-2. 具有在多学科环境中应 用工程管理和经济决策知识的能力。 (二)毕业要求指标点在本课程中的实现路径 通过本课程学习,掌握的主要知识与理论:环境与环境问题、人-地关系;地球表层系 统与人类干预;大气圈的环境问题及其影响;水圈土圈岩石圈的环境问题;人类圈的环境问 题等。在此基础上,学习现代环境地学的技术与方法,深刻认识人类发展与地球环境的相互 关系,为解决具体环境问题提供决策指导和防治战略。 四、考核方式及成绩评定 (一)考核目标 1.了解环境地学的基本概念,掌握环境地学的目的、任务、对象与内容。 2.了解全球重大环境问题的发生、发展过程及其与人类活动的关系,掌握国际社会最 迫切关注的几大全球环境问题的基础知识,认识人类可持续发展的紧迫性。 3. 掌握我国面临的主要环境问题与对策,了解水、土、气和地质环境问题的影响与防 治战略与技术。 (二)考核方式 考试采取闭卷考试形式。 (三)成绩评定 根据学生的学习情况,结合学生的考勤、作业评定学生的平时成绩,具体构成为:考试 成绩占 70%,平时考勤占 30%。 五、课程内容、重点和难点及教学方法与手段

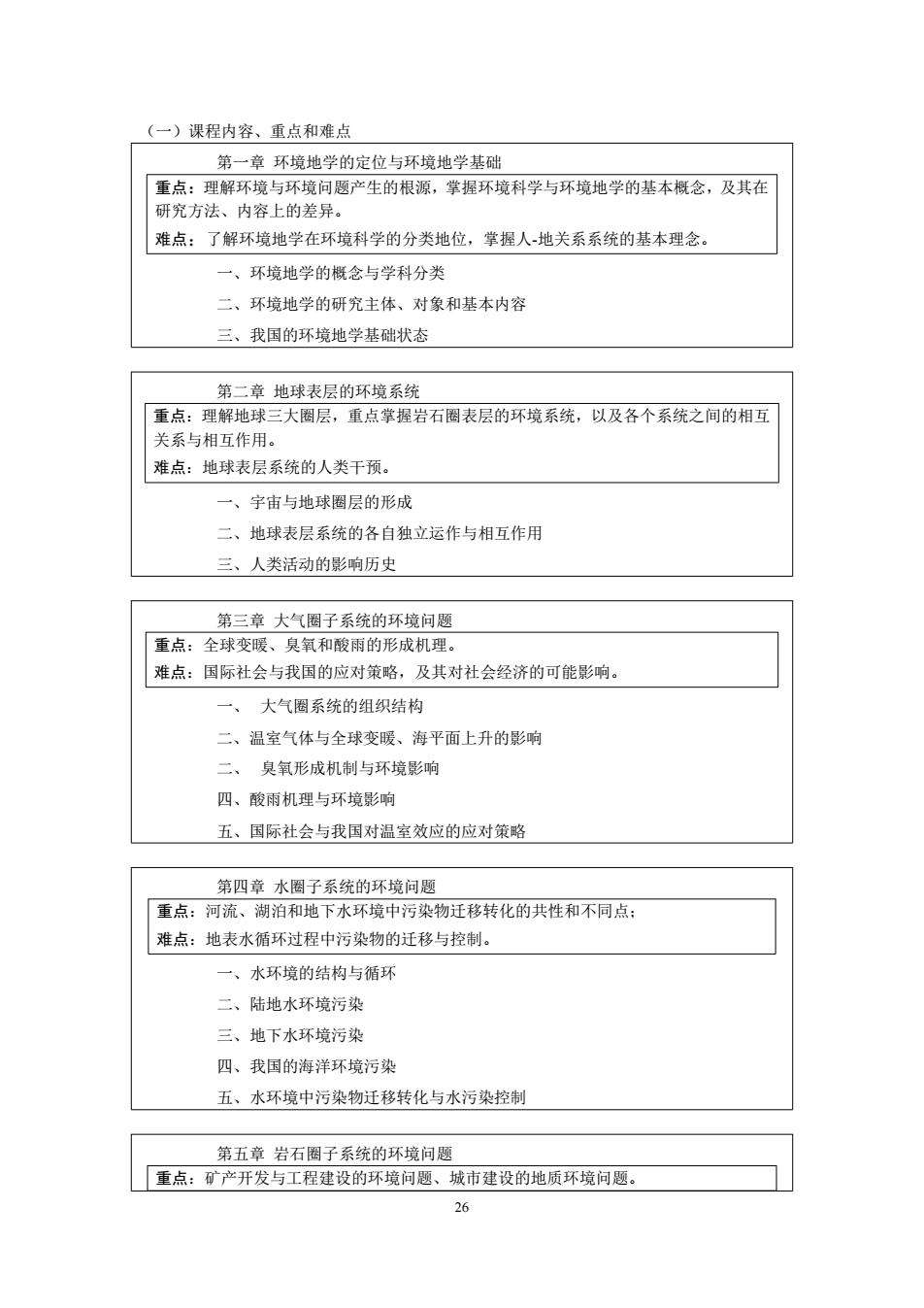

(一)课程内容、重点和难点 第一章环境地学的定位与环境地学基础 重点:理解环境与环境问题产生的根源,掌握环境科学与环境地学的基本概念,及其在 研究方法、内容上的差异。 难点:了解环境地学在环境科学的分类地位,掌握人-地关系系统的基本理念。 一、环境地学的概念与学科分类 二、环境地学的研究主体、对象和基本内容 三、我国的环境地学基础状态 第二章地球表层的环境系统 重点:理解地球三大圈层,重点掌握岩石圈表层的环境系统,以及各个系统之间的相互 关系与相互作用。 难点:地球表层系统的人类干预。 一、宇宙与地球圈层的形成 二、地球表层系统的各自独立运作与相互作用 三、人类活动的影响历史 第三章大气圈子系统的环境问题 重点:全球变暖、臭氧和酸雨的形成机理。 难点:国际社会与我国的应对策略,及其对社会经济的可能影响。 一、 大气圈系统的组织结构 二、温室气体与全球变暖、海平面上升的影响 二、臭氧形成机制与环境影响 四、酸雨机理与环境影响 五、国际社会与我国对温室效应的应对策略 第四章水圈子系统的环境问题 重点:河流、湖泊和地下水环境中污染物迁移转化的共性和不同点: 难点:地表水循环过程中污染物的迁移与控制。 一、水环境的结构与循环 二、陆地水环境污染 三、地下水环境污染 四、我国的海洋环境污染 五、水环境中污染物迁移转化与水污染控制 第五章岩石圈子系统的环境问题 重点:矿产开发与工程建设的环境问题、城市建设的地质环境问题。 26

26 (一)课程内容、重点和难点 第一章 环境地学的定位与环境地学基础 重点:理解环境与环境问题产生的根源,掌握环境科学与环境地学的基本概念,及其在 研究方法、内容上的差异。 难点:了解环境地学在环境科学的分类地位,掌握人-地关系系统的基本理念。 一、环境地学的概念与学科分类 二、环境地学的研究主体、对象和基本内容 三、我国的环境地学基础状态 第二章 地球表层的环境系统 重点:理解地球三大圈层,重点掌握岩石圈表层的环境系统,以及各个系统之间的相互 关系与相互作用。 难点:地球表层系统的人类干预。 一、宇宙与地球圈层的形成 二、地球表层系统的各自独立运作与相互作用 三、人类活动的影响历史 第三章 大气圈子系统的环境问题 重点:全球变暖、臭氧和酸雨的形成机理。 难点:国际社会与我国的应对策略,及其对社会经济的可能影响。 一、 大气圈系统的组织结构 二、温室气体与全球变暖、海平面上升的影响 二、 臭氧形成机制与环境影响 四、酸雨机理与环境影响 五、国际社会与我国对温室效应的应对策略 第四章 水圈子系统的环境问题 重点:河流、湖泊和地下水环境中污染物迁移转化的共性和不同点; 难点:地表水循环过程中污染物的迁移与控制。 一、水环境的结构与循环 二、陆地水环境污染 三、地下水环境污染 四、我国的海洋环境污染 五、水环境中污染物迁移转化与水污染控制 第五章 岩石圈子系统的环境问题 重点:矿产开发与工程建设的环境问题、城市建设的地质环境问题

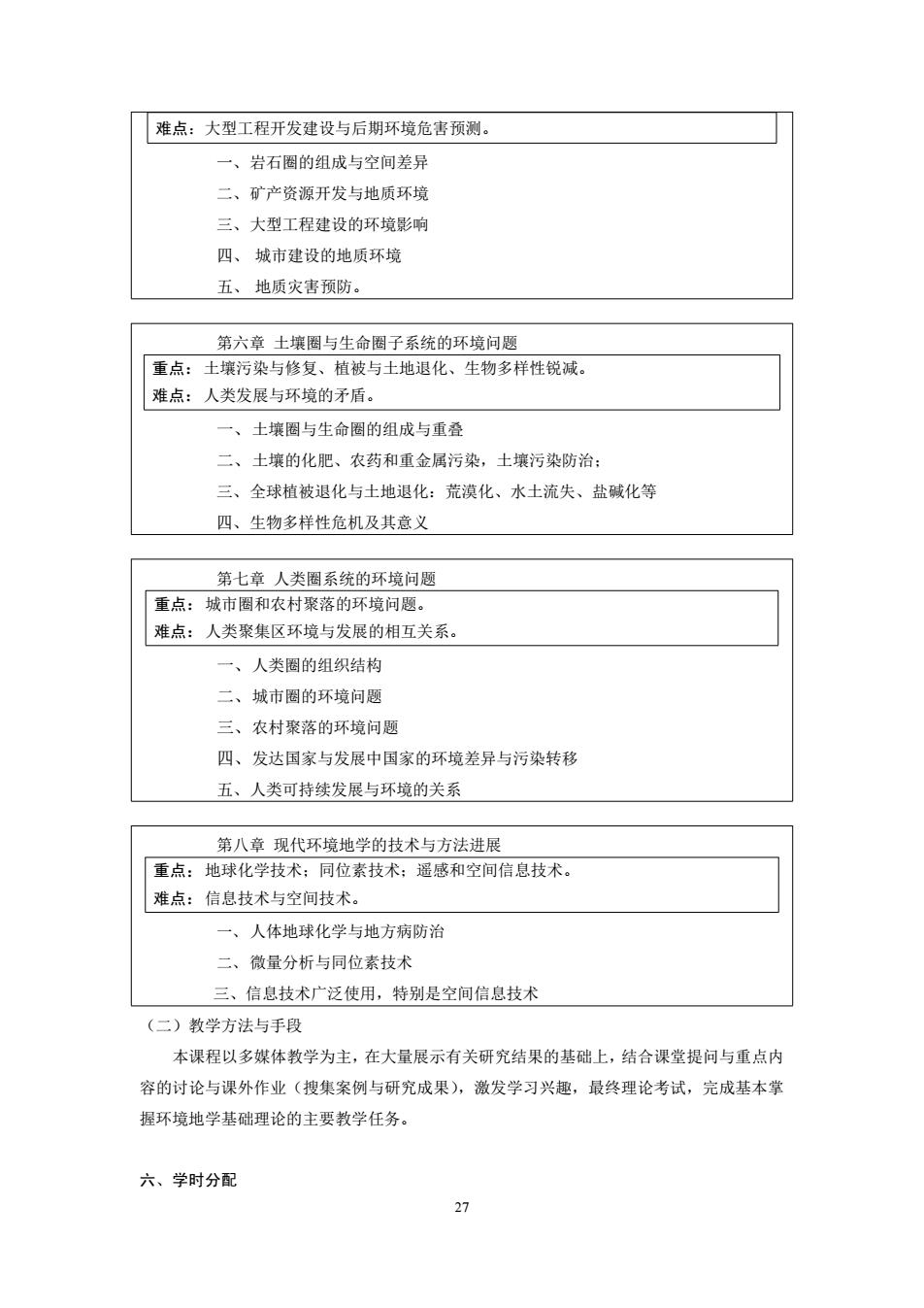

难点:大型工程开发建设与后期环境危害预测。 一、岩石圈的组成与空间差异 二、矿产资源开发与地质环境 三、大型工程建设的环境影响 四、城市建设的地质环境 五、地质灾害预防。 第六章土壤圈与生命圈子系统的环境问题 重点:土壤污染与修复、植被与土地退化、生物多样性锐减。 难点:人类发展与环境的矛盾。 一、土壤圈与生命圈的组成与重叠 二、土壤的化肥、农药和重金属污染,土壤污染防治: 三、全球植被退化与土地退化:荒漠化、水土流失、盐碱化等 四、生物多样性危机及其意义 第七章人类圈系统的环境问题 重点:城市圈和农村聚落的环境问题。 难点:人类聚集区环境与发展的相互关系。 一、人类圈的组织结构 二、城市圈的环境问题 三、农村聚落的环境问题 四、发达国家与发展中国家的环境差异与污染转移 五、人类可持续发展与环境的关系 第八章现代环境地学的技术与方法进展 重点:地球化学技术;同位素技术:遥感和空间信息技术。 难点:信息技术与空间技术。 一、人体地球化学与地方病防治 二、微量分析与同位素技术 三、信息技术广泛使用,特别是空间信息技术 (二)教学方法与手段 本课程以多媒体教学为主,在大量展示有关研究结果的基础上,结合课堂提问与重点内 容的讨论与课外作业(搜集案例与研究成果),激发学习兴趣,最终理论考试,完成基本掌 握环境地学基础理论的主要教学任务。 六、学时分配 27

27 难点:大型工程开发建设与后期环境危害预测。 一、岩石圈的组成与空间差异 二、矿产资源开发与地质环境 三、大型工程建设的环境影响 四、 城市建设的地质环境 五、 地质灾害预防。 第六章 土壤圈与生命圈子系统的环境问题 重点:土壤污染与修复、植被与土地退化、生物多样性锐减。 难点:人类发展与环境的矛盾。 一、土壤圈与生命圈的组成与重叠 二、土壤的化肥、农药和重金属污染,土壤污染防治; 三、全球植被退化与土地退化:荒漠化、水土流失、盐碱化等 四、生物多样性危机及其意义 第七章 人类圈系统的环境问题 重点:城市圈和农村聚落的环境问题。 难点:人类聚集区环境与发展的相互关系。 一、人类圈的组织结构 二、城市圈的环境问题 三、农村聚落的环境问题 四、发达国家与发展中国家的环境差异与污染转移 五、人类可持续发展与环境的关系 第八章 现代环境地学的技术与方法进展 重点:地球化学技术;同位素技术;遥感和空间信息技术。 难点:信息技术与空间技术。 一、人体地球化学与地方病防治 二、微量分析与同位素技术 三、信息技术广泛使用,特别是空间信息技术 (二)教学方法与手段 本课程以多媒体教学为主,在大量展示有关研究结果的基础上,结合课堂提问与重点内 容的讨论与课外作业(搜集案例与研究成果),激发学习兴趣,最终理论考试,完成基本掌 握环境地学基础理论的主要教学任务。 六、学时分配