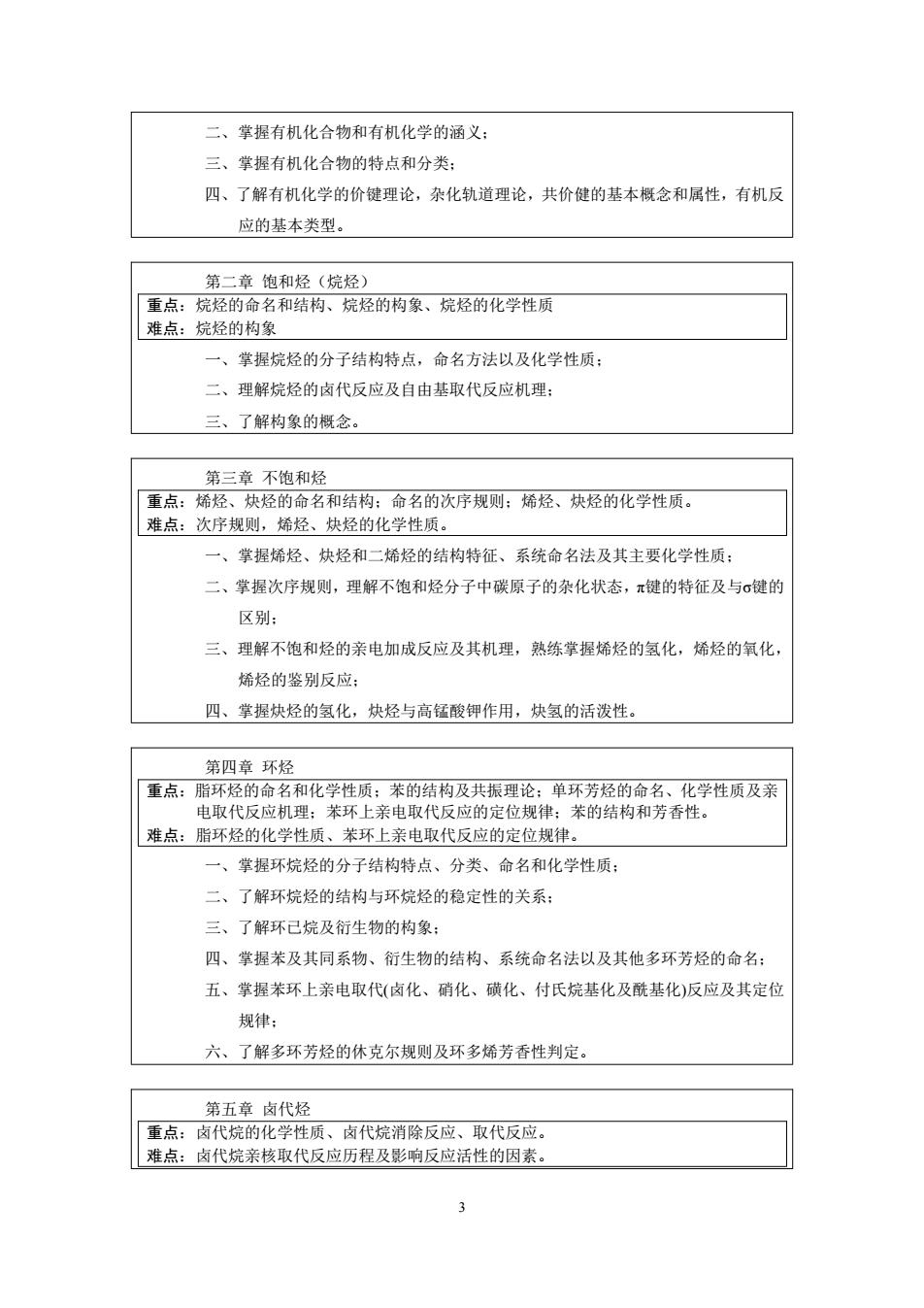

二、掌握有机化合物和有机化学的涵义: 三、掌握有机化合物的特点和分类: 四、了解有机化学的价键理论,杂化轨道理论,共价健的基本概念和属性,有机反 应的基本类型。 第二章饱和烃(烷烃) 重点:烷烃的命名和结构、烷烃的构象、烷烃的化学性质 难点:烷烃的构象 一、 掌握烷烃的分子结构特点,命名方法以及化学性质: 二、理解烷烃的卤代反应及自由基取代反应机理: 三、了解构象的概念。 第三章不饱和烃 重点:烯烃、炔烃的命名和结构:命名的次序规则:烯烃、炔烃的化学性质。 难点:次序规则,烯烃、炔烃的化学性质。 一、 掌握烯烃、炔烃和二烯烃的结构特征、系统命名法及其主要化学性质: 二、掌握次序规则,理解不饱和烃分子中碳原子的杂化状态,π键的特征及与σ键的 区别: 三、理解不饱和烃的亲电加成反应及其机理,熟练掌握烯烃的氢化,烯烃的氧化, 烯烃的鉴别反应: 四、掌握炔烃的氢化,炔烃与高锰酸钾作用,炔氢的活泼性。 第四章环烃 重点:脂环烃的命名和化学性质;苯的结构及共振理论:单环芳烃的命名、化学性质及亲 电取代反应机理:苯环上亲电取代反应的定位规律:苯的结构和芳香性。 难点:脂环烃的化学性质、苯环上亲电取代反应的定位规律。 一、掌握环烷烃的分子结构特点、分类、命名和化学性质: 二、了解环烷烃的结构与环烷烃的稳定性的关系: 三、了解环已烷及衍生物的构象: 四、掌握苯及其同系物、衍生物的结构、系统命名法以及其他多环芳烃的命名: 五、掌握苯环上亲电取代(卤化、硝化、磺化、付氏烷基化及酰基化)反应及其定位 规律 六、了解多环芳烃的休克尔规则及环多烯芳香性判定。 第五章卤代烃 重点:卤代烷的化学性质、卤代烷消除反应、取代反应。 难点:卤代烷亲核取代反应历程及影响反应活性的因素。 3

3 二、掌握有机化合物和有机化学的涵义; 三、掌握有机化合物的特点和分类; 四、了解有机化学的价键理论,杂化轨道理论,共价健的基本概念和属性,有机反 应的基本类型。 第二章 饱和烃(烷烃) 一、掌握烷烃的分子结构特点,命名方法以及化学性质; 二、理解烷烃的卤代反应及自由基取代反应机理; 三、了解构象的概念。 重点:烷烃的命名和结构、烷烃的构象、烷烃的化学性质 难点:烷烃的构象 第三章 不饱和烃 一、掌握烯烃、炔烃和二烯烃的结构特征、系统命名法及其主要化学性质; 二、掌握次序规则,理解不饱和烃分子中碳原子的杂化状态,π键的特征及与σ键的 区别; 三、理解不饱和烃的亲电加成反应及其机理,熟练掌握烯烃的氢化,烯烃的氧化, 烯烃的鉴别反应; 四、掌握炔烃的氢化,炔烃与高锰酸钾作用,炔氢的活泼性。 重点:烯烃、炔烃的命名和结构;命名的次序规则;烯烃、炔烃的化学性质。 难点:次序规则,烯烃、炔烃的化学性质。 第四章 环烃 一、掌握环烷烃的分子结构特点、分类、命名和化学性质; 二、了解环烷烃的结构与环烷烃的稳定性的关系; 三、了解环已烷及衍生物的构象; 四、掌握苯及其同系物、衍生物的结构、系统命名法以及其他多环芳烃的命名; 五、掌握苯环上亲电取代(卤化、硝化、磺化、付氏烷基化及酰基化)反应及其定位 规律; 六、了解多环芳烃的休克尔规则及环多烯芳香性判定。 重点:脂环烃的命名和化学性质;苯的结构及共振理论;单环芳烃的命名、化学性质及亲 电取代反应机理;苯环上亲电取代反应的定位规律;苯的结构和芳香性。 难点:脂环烃的化学性质、苯环上亲电取代反应的定位规律。 第五章 卤代烃 重点:卤代烷的化学性质、卤代烷消除反应、取代反应。 难点:卤代烷亲核取代反应历程及影响反应活性的因素

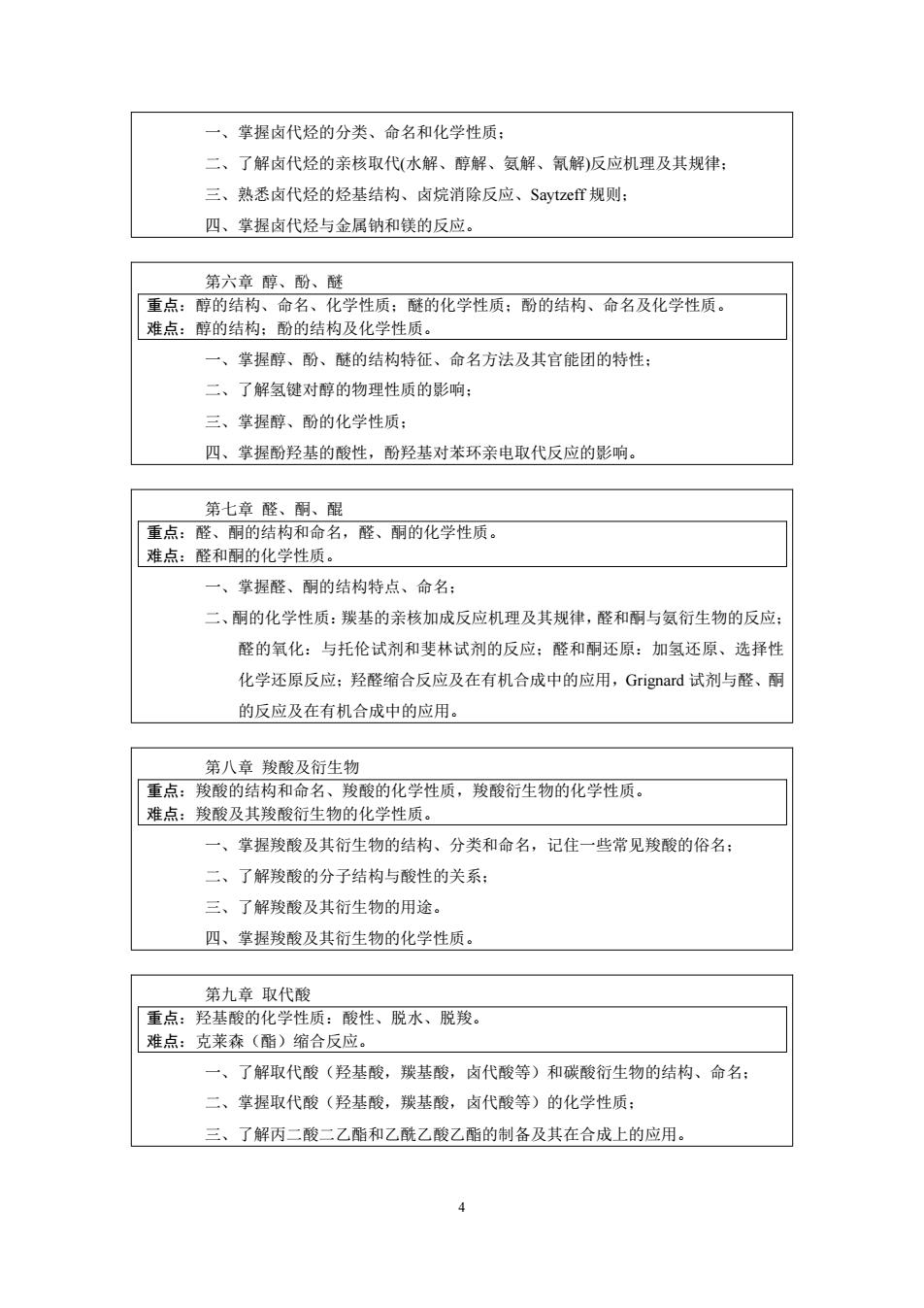

一、 掌握卤代烃的分类、命名和化学性质: 二、了解卤代烃的亲核取代(水解、醇解、氨解、氰解)反应机理及其规律: 三、熟悉卤代烃的烃基结构、卤烷消除反应、Saytzeff规则: 四、掌握卤代烃与金属钠和镁的反应。 第六章醇、酚、醚 重点:醇的结构、命名、化学性质:醚的化学性质:酚的结构、命名及化学性质。 难点:醇的结构:酚的结构及化学性质。 一、 掌握醇、酚、醚的结构特征、命名方法及其官能团的特性: 二、了解氢键对醇的物理性质的影响: 三、掌握醇、酚的化学性质: 四、掌握酚羟基的酸性,酚羟基对苯环亲电取代反应的影响。 第七章醛、酮、醌 重点:醛、酮的结构和命名,醛、酮的化学性质。 难点:醛和酮的化学性质。 一、掌握醛、酮的结构特点、命名: 二、酮的化学性质:羰基的亲核加成反应机理及其规律,醛和酮与氨衍生物的反应: 醛的氧化:与托伦试剂和斐林试剂的反应:醛和酮还原:加氢还原、选择性 化学还原反应;羟醛缩合反应及在有机合成中的应用,Grignard试剂与醛、酮 的反应及在有机合成中的应用。 第八章羧酸及衍生物 重点:羧酸的结构和命名、羧酸的化学性质,羧酸衍生物的化学性质。 难点:羧酸及其羧酸衍生物的化学性质。 一、掌握羧酸及其衍生物的结构、分类和命名,记住一些常见羧酸的俗名: 二、了解羧酸的分子结构与酸性的关系: 三、了解羧酸及其衍生物的用途。 四、掌握羧酸及其衍生物的化学性质。 第九章取代酸 重点:羟基酸的化学性质:酸性、脱水、脱羧。 难点:克莱森(酯)缩合反应。 一、了解取代酸(羟基酸,羰基酸,卤代酸等)和碳酸衍生物的结构、命名: 二、掌握取代酸(羟基酸,羰基酸,卤代酸等)的化学性质: 三、了解丙二酸二乙酯和乙酰乙酸乙酯的制备及其在合成上的应用。 4

4 一、掌握卤代烃的分类、命名和化学性质; 二、了解卤代烃的亲核取代(水解、醇解、氨解、氰解)反应机理及其规律; 三、熟悉卤代烃的烃基结构、卤烷消除反应、Saytzeff 规则; 四、掌握卤代烃与金属钠和镁的反应。 第六章 醇、酚、醚 一、掌握醇、酚、醚的结构特征、命名方法及其官能团的特性; 二、了解氢键对醇的物理性质的影响; 三、掌握醇、酚的化学性质; 四、掌握酚羟基的酸性,酚羟基对苯环亲电取代反应的影响。 重点:醇的结构、命名、化学性质;醚的化学性质;酚的结构、命名及化学性质。 难点:醇的结构;酚的结构及化学性质。 第七章 醛、酮、醌 一、掌握醛、酮的结构特点、命名; 二、酮的化学性质:羰基的亲核加成反应机理及其规律,醛和酮与氨衍生物的反应; 醛的氧化:与托伦试剂和斐林试剂的反应;醛和酮还原:加氢还原、选择性 化学还原反应;羟醛缩合反应及在有机合成中的应用,Grignard 试剂与醛、酮 的反应及在有机合成中的应用。 重点:醛、酮的结构和命名,醛、酮的化学性质。 难点:醛和酮的化学性质。 第八章 羧酸及衍生物 一、掌握羧酸及其衍生物的结构、分类和命名,记住一些常见羧酸的俗名; 二、了解羧酸的分子结构与酸性的关系; 三、了解羧酸及其衍生物的用途。 四、掌握羧酸及其衍生物的化学性质。 重点:羧酸的结构和命名、羧酸的化学性质,羧酸衍生物的化学性质。 难点:羧酸及其羧酸衍生物的化学性质。 第九章 取代酸 一、了解取代酸(羟基酸,羰基酸,卤代酸等)和碳酸衍生物的结构、命名; 二、掌握取代酸(羟基酸,羰基酸,卤代酸等)的化学性质; 三、了解丙二酸二乙酯和乙酰乙酸乙酯的制备及其在合成上的应用。 重点:羟基酸的化学性质:酸性、脱水、脱羧。 难点:克莱森(酯)缩合反应

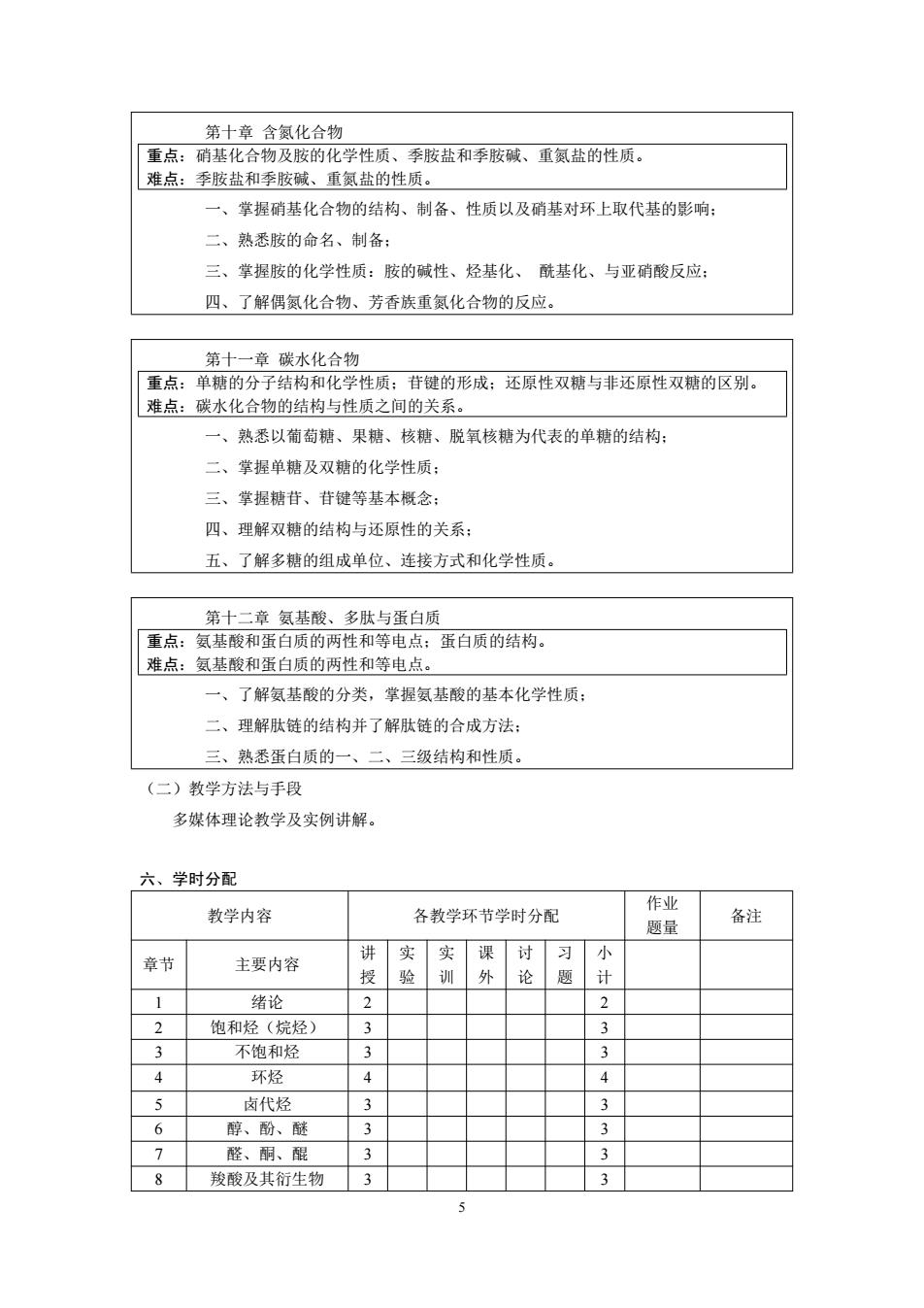

第十章含氮化合物 重点:硝基化合物及胺的化学性质、季胺盐和季胺碱、重氮盐的性质。 难点:季胺盐和季胺碱、重氮盐的性质。 一、 掌握硝基化合物的结构、制备、性质以及硝基对环上取代基的影响: 二、熟悉胺的命名、制备: 三、掌握胺的化学性质:胺的碱性、烃基化、酰基化、与亚硝酸反应: 四、了解偶氮化合物、芳香族重氮化合物的反应。 第十一章碳水化合物 重点:单糖的分子结构和化学性质:苷键的形成:还原性双糖与非还原性双糖的区别。 难点:碳水化合物的结构与性质之间的关系。 一、熟悉以葡萄糖、果糖、核糖、脱氧核糖为代表的单糖的结构: 二、掌握单糖及双糖的化学性质: 三、掌握糖苷、苷键等基本概念: 四、理解双糖的结构与还原性的关系: 五、了解多糖的组成单位、连接方式和化学性质。 第十二章氨基酸、多肽与蛋白质 重点:氨基酸和蛋白质的两性和等电点:蛋白质的结构。 难点:氨基酸和蛋白质的两性和等电点。 一、了解氨基酸的分类,掌握氨基酸的基本化学性质: 二、理解肽链的结构并了解肽链的合成方法: 三、熟悉蛋白质的一、二、三级结构和性质。 (二)教学方法与手段 多媒体理论教学及实例讲解。 六、学时分配 作业 教学内容 各教学环节学时分配 题量 备注 章节 主要内容 讲 实 实 课 讨 习 小 授 验 训 外 论 题 计 1 绪论 2 2 饱和烃(烷烃) 3 3 3 不饱和烃 3 3 4 环烃 4 4 5 卤代烃 3 3 6 醇、酚、醚 3 醛、酮、醌 3 3 8 羧酸及其衍生物 5

5 第十章 含氮化合物 一、掌握硝基化合物的结构、制备、性质以及硝基对环上取代基的影响; 二、熟悉胺的命名、制备; 三、掌握胺的化学性质:胺的碱性、烃基化、 酰基化、与亚硝酸反应; 四、了解偶氮化合物、芳香族重氮化合物的反应。 重点:硝基化合物及胺的化学性质、季胺盐和季胺碱、重氮盐的性质。 难点:季胺盐和季胺碱、重氮盐的性质。 第十一章 碳水化合物 一、熟悉以葡萄糖、果糖、核糖、脱氧核糖为代表的单糖的结构; 二、掌握单糖及双糖的化学性质; 三、掌握糖苷、苷键等基本概念; 四、理解双糖的结构与还原性的关系; 五、了解多糖的组成单位、连接方式和化学性质。 重点:单糖的分子结构和化学性质;苷键的形成;还原性双糖与非还原性双糖的区别。 难点:碳水化合物的结构与性质之间的关系。 第十二章 氨基酸、多肽与蛋白质 一、了解氨基酸的分类,掌握氨基酸的基本化学性质; 二、理解肽链的结构并了解肽链的合成方法; 三、熟悉蛋白质的一、二、三级结构和性质。 重点:氨基酸和蛋白质的两性和等电点;蛋白质的结构。 难点:氨基酸和蛋白质的两性和等电点。 (二)教学方法与手段 多媒体理论教学及实例讲解。 六、学时分配 教学内容 各教学环节学时分配 作业 题量 备注 章节 主要内容 讲 授 实 验 实 训 课 外 讨 论 习 题 小 计 1 绪论 2 2 2 饱和烃(烷烃) 3 3 3 不饱和烃 3 3 4 环烃 4 4 5 卤代烃 3 3 6 醇、酚、醚 3 3 7 醛、酮、醌 3 3 8 羧酸及其衍生物 3 3

9 取代酸 2 2 10 含氮化合物 2 11 碳水化合物 2 2 12 氨基酸、多肽与蛋白 2 质 合计 32 32 七、课程教材及主要参考资料 (一)教材 [1]汪小兰.有机化学.北京:高等教育出版社,2005 (二)教学参考书 [1]吕以仙.有机化学.北京:人民卫生出版社,2005 [2]陈洪超.有机化学自学指导.北京:高等教育出版社,2004 八、其他说明 每一章理论知识点讲授完毕后,布置课后作业4-6次,每次作业习题量2-5道。 6

6 9 取代酸 2 2 10 含氮化合物 2 2 11 碳水化合物 2 2 12 氨基酸、多肽与蛋白 质 2 2 合计 32 32 七、课程教材及主要参考资料 (一)教材 [1]汪小兰. 有机化学. 北京: 高等教育出版社, 2005. (二)教学参考书 [1]吕以仙.有机化学.北京: 人民卫生出版社, 2005. [2]陈洪超.有机化学自学指导.北京: 高等教育出版社, 2004. 八、其他说明 每一章理论知识点讲授完毕后,布置课后作业 4-6 次,每次作业习题量 2-5 道

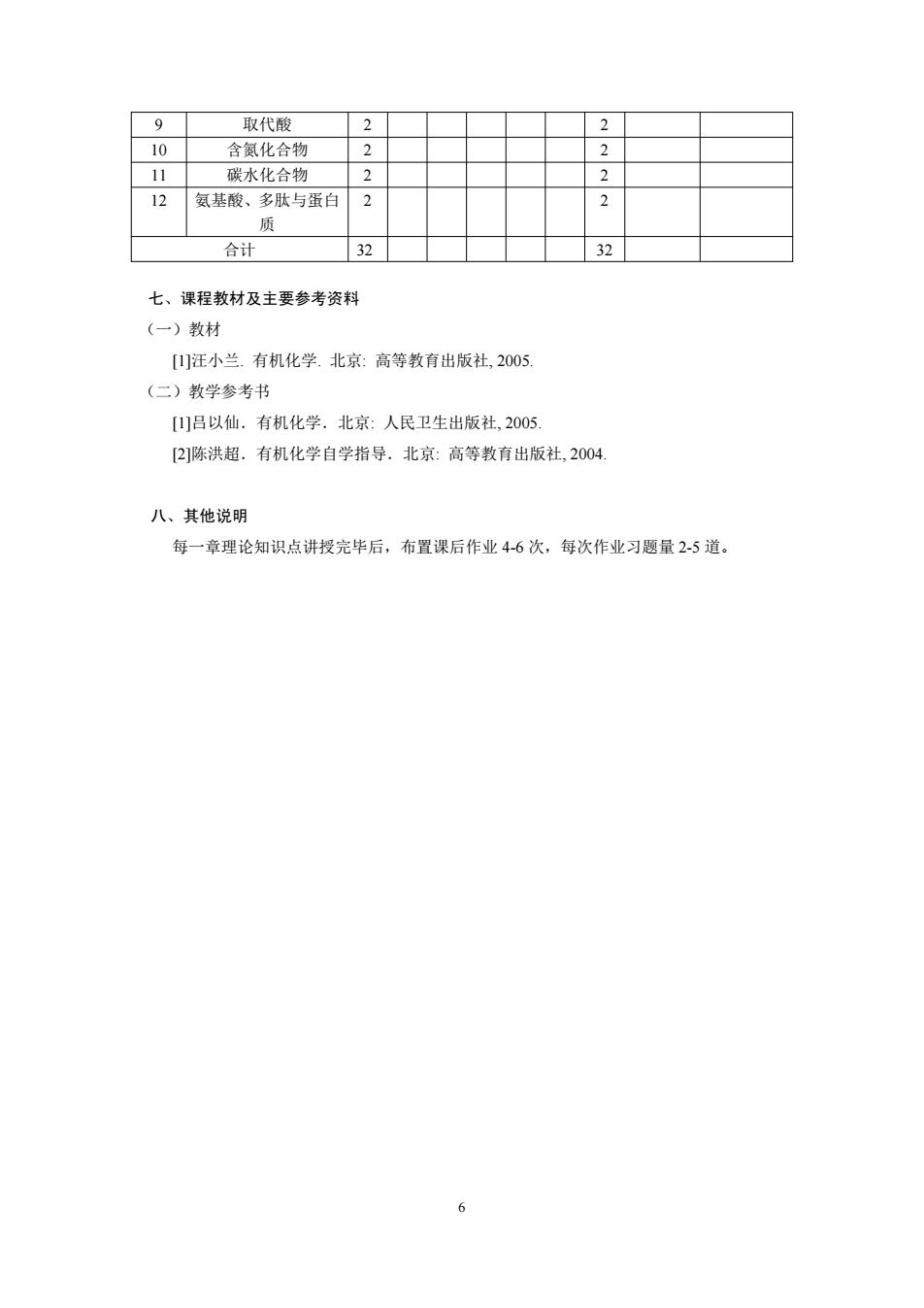

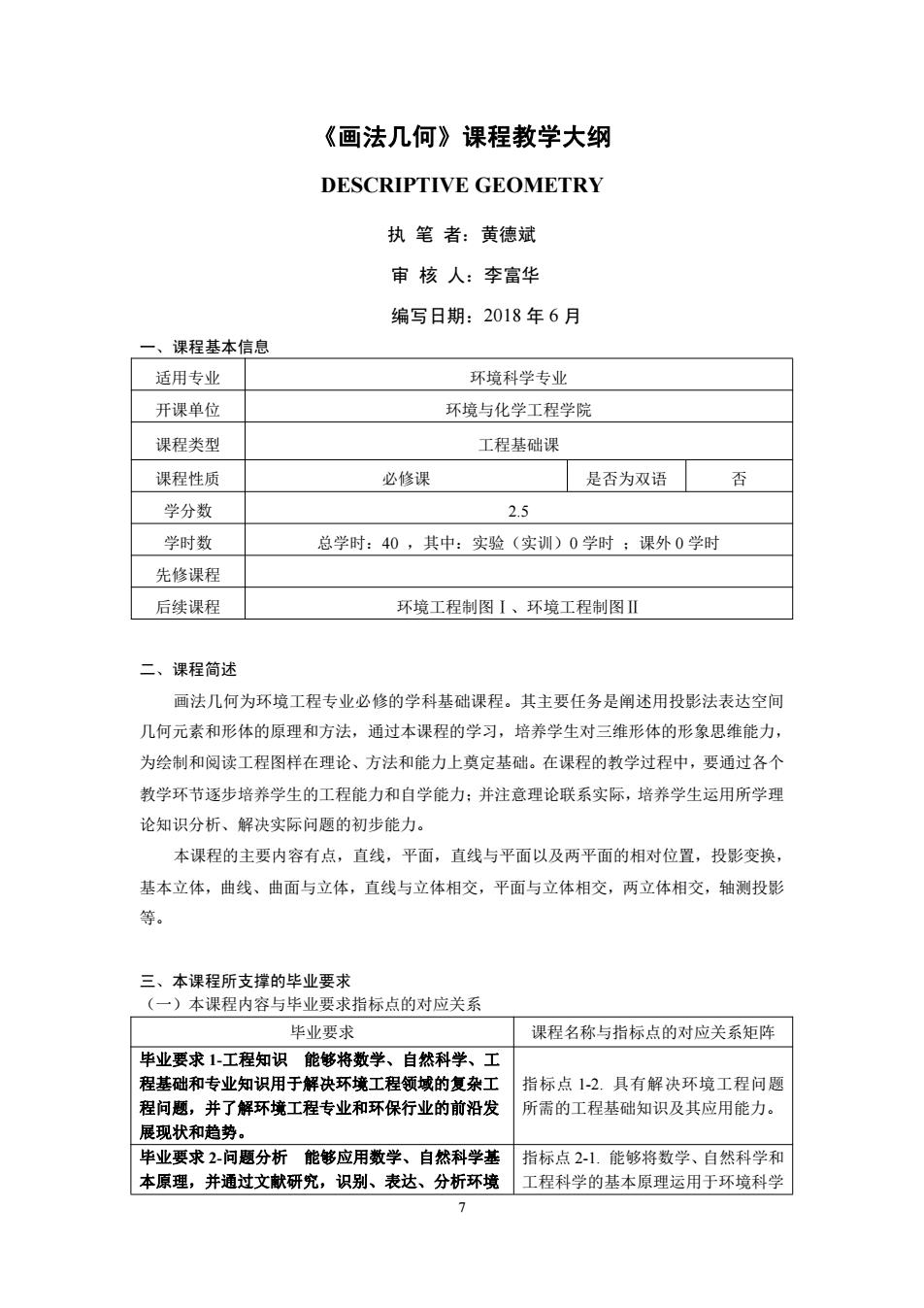

《画法几何》课程教学大纲 DESCRIPTIVE GEOMETRY 执笔者:黄德斌 审核人:李富华 编写日期:2018年6月 一、课程基本信息 适用专业 环境科学专业 开课单位 环境与化学工程学院 课程类型 工程基础课 课程性质 必修课 是否为双语 否 学分数 2.5 学时数 总学时:40,其中:实验(实训)0学时;课外0学时 先修课程 后续课程 环境工程制图】、环境工程制图Ⅱ 二、课程简述 画法几何为环境工程专业必修的学科基础课程。其主要任务是阐述用投影法表达空间 几何元素和形体的原理和方法,通过本课程的学习,培养学生对三维形体的形象思维能力, 为绘制和阅读工程图样在理论、方法和能力上奠定基础。在课程的教学过程中,要通过各个 教学环节逐步培养学生的工程能力和自学能力:并注意理论联系实际,培养学生运用所学理 论知识分析、解决实际问题的初步能力。 本课程的主要内容有点,直线,平面,直线与平面以及两平面的相对位置,投影变换, 基本立体,曲线、曲面与立体,直线与立体相交,平面与立体相交,两立体相交,轴测投影 等。 三、本课程所支撑的毕业要求 (一)本课程内容与毕业要求指标点的对应关系 毕业要求 课程名称与指标点的对应关系矩阵 毕业要求1-工程知识能够将数学、自然科学、工 程基础和专业知识用于解决环境工程领域的复杂工 指标点1-2.具有解决环境工程问题 程问题,并了解环境工程专业和环保行业的前沿发 所需的工程基础知识及其应用能力。 展现状和趋势。 毕业要求2-问题分析能够应用数学、自然科学基 指标点2-1.能够将数学、自然科学和 本原理,并通过文献研究,识别、表达、分析环境 工程科学的基本原理运用于环境科学

7 《画法几何》课程教学大纲 DESCRIPTIVE GEOMETRY 执 笔 者:黄德斌 审 核 人:李富华 编写日期:2018 年 6 月 一、课程基本信息 适用专业 环境科学专业 开课单位 环境与化学工程学院 课程类型 工程基础课 课程性质 必修课 是否为双语 否 学分数 2.5 学时数 总学时:40 ,其中:实验(实训)0 学时 ;课外 0 学时 先修课程 后续课程 环境工程制图Ⅰ、环境工程制图Ⅱ 二、课程简述 画法几何为环境工程专业必修的学科基础课程。其主要任务是阐述用投影法表达空间 几何元素和形体的原理和方法,通过本课程的学习,培养学生对三维形体的形象思维能力, 为绘制和阅读工程图样在理论、方法和能力上奠定基础。在课程的教学过程中,要通过各个 教学环节逐步培养学生的工程能力和自学能力;并注意理论联系实际,培养学生运用所学理 论知识分析、解决实际问题的初步能力。 本课程的主要内容有点,直线,平面,直线与平面以及两平面的相对位置,投影变换, 基本立体,曲线、曲面与立体,直线与立体相交,平面与立体相交,两立体相交,轴测投影 等。 三、本课程所支撑的毕业要求 (一)本课程内容与毕业要求指标点的对应关系 毕业要求 课程名称与指标点的对应关系矩阵 毕业要求 1-工程知识 能够将数学、自然科学、工 程基础和专业知识用于解决环境工程领域的复杂工 程问题,并了解环境工程专业和环保行业的前沿发 展现状和趋势。 指标点 1-2. 具有解决环境工程问题 所需的工程基础知识及其应用能力。 毕业要求 2-问题分析 能够应用数学、自然科学基 本原理,并通过文献研究,识别、表达、分析环境 指标点 2-1. 能够将数学、自然科学和 工程科学的基本原理运用于环境科学