表2.10 国际分工后 毛呢 酒 萄萄牙 (90+80)÷80=2125 英国 (100+120)÷100=2.2 葡萄牙专门酿酒而英国专门生产毛呢的情况下,两国的一年劳动总量,即葡萄牙的 (90+80)人/年和英国的(100+120)人/年,就能生产比分工前更多的产量。具体地说,正 如表2.10所示 葡萄牙生产出2.125单位酒,比原先总共的2单位多出(2.125-2)0.125 单位酒,英国生产出2.2单位毛呢,比原先的2单位增加(2.2-2)=0.2单位毛呢。显然 按照比较优势进行国际分工,一定的劳动总量就能创造出更多的财富或使用价值。现在假定 国际市场上按照1单位毛呢换1单位酒的交换比例进行交换,则交换后两国各自消费的两种 商品的数量如表2.11。 表2.11 分工后贸易利益 毛呢 酒 萄苟牙1.1单位 1.025单位 英国1.1单位 1.1单位 至于两国从贸易中获得利益的多寡,则取决于这两种商品的国际市场交换比率。李嘉图 假定这里的交换比率为1单位毛呢与1单位酒相交换。按照这一贸易条件,如果简萄牙用 1.1单位酒与英国1.1单位毛呢相交换,两国所得的易利益可用表2.11说明,即:萄萄 牙增加(1.1-1=)0.1单位毛呢和(1.025-1=)0.025单位酒,英国增加(1.1-1=)0. 单位毛呢和(1.1-1=)0.1单位酒, 可以看到,李嘉图的“比较优势贸易理论”不仅论述了国际贸易能够互惠互利,而且阐 明这种国际贸易利益具有适用于所有国家的普遍意义。更重要的是,他指明了取得国际贸易 利益的关键所在,那就是在自由贸易条件下扬长避短、发挥自己的相对优势。这是其国际贸 易理论的核心思想,它准确地概括出国际贸易的基本原则,极具启迪意义 必须指出 李嘉图的“比较利益说”是个简化了的理论模式,有若许多重要的假定作为 前提条件。大致说来,主要有如下八条: 1、世界上只有两个国家,它们只生产两种产品。此即所谓的两个国家、两种产品模型 或2×2模型: 两种产品的生产都只有一种要素投入:劳动: 两国在不同产品上的生产技术不同 存在着劳动生产率上的差异 给定生产要素的供给量,要素可以在国内不同部门流动但不能在国家之间流动: 规模报酬不变: 完全竞争市场: 无坛输成本 两国之间的贸易是平衡的 以上八个假设条件对正确理解“比较优势说”十分重要。 李嘉图实际上还提出了国际价值论问题。他是一个比较彻底的劳动价值论者,但又认为 价值规律的国际作用与国内交换不同,依他所见,国内商品的价值是由社会必要劳动时间所 决定的,但国际贸易中两种商品的交换比率决定于两种产品的比较优势即比较成本。因此

表 2.10 国际分工后 毛呢 酒 葡萄牙 / (90+80)÷80=2.125 英 国 (100+120)÷100=2.2 / 葡萄牙专门酿酒而英国专门生产毛呢的情况下,两国的一年劳动总量,即葡萄牙的 (90+80)人/年和英国的(100+120)人/年,就能生产比分工前更多的产量。具体地说,正 如表 2.10 所示,葡萄牙生产出 2.125 单位酒,比原先总共的 2 单位多出(2.125-2)0.125 单位酒,英国生产出 2.2 单位毛呢,比原先的 2 单位增加(2.2-2)=0.2 单位毛呢。显然, 按照比较优势进行国际分工,一定的劳动总量就能创造出更多的财富或使用价值。现在假定 国际市场上按照 1 单位毛呢换 1 单位酒的交换比例进行交换,则交换后两国各自消费的两种 商品的数量如表 2.11。 表 2.11 分工后贸易利益 毛呢 酒 葡萄牙 1.1 单位 1.025 单位 英 国 1.1 单位 1.1 单位 至于两国从贸易中获得利益的多寡,则取决于这两种商品的国际市场交换比率。李嘉图 假定这里的交换比率为 1 单位毛呢与 1 单位酒相交换。按照这一贸易条件,如果葡萄牙用 1.1 单位酒与英国 1.1 单位毛呢相交换,两国所得的贸易利益可用表 2.11 说明,即:葡萄 牙增加(1.1-1=)0.1 单位毛呢和(1.025-1=)0.025 单位酒,英国增加(1.1-1=)0.1 单位毛呢和(1.1-1=)0.1 单位酒。 可以看到,李嘉图的“比较优势贸易理论”不仅论述了国际贸易能够互惠互利,而且阐 明这种国际贸易利益具有适用于所有国家的普遍意义。更重要的是,他指明了取得国际贸易 利益的关键所在,那就是在自由贸易条件下扬长避短、发挥自己的相对优势。这是其国际贸 易理论的核心思想,它准确地概括出国际贸易的基本原则,极具启迪意义。 必须指出,李嘉图的“比较利益说”是个简化了的理论模式,有着许多重要的假定作为 前提条件。大致说来,主要有如下八条: 1、世界上只有两个国家,它们只生产两种产品。此即所谓的两个国家、两种产品模型 或 2×2 模型; 两种产品的生产都只有一种要素投入:劳动; 两国在不同产品上的生产技术不同,存在着劳动生产率上的差异; 给定生产要素的供给量,要素可以在国内不同部门流动但不能在国家之间流动; 规模报酬不变; 完全竞争市场; 无运输成本; 两国之间的贸易是平衡的。 以上八个假设条件对正确理解“比较优势说”十分重要。 李嘉图实际上还提出了国际价值论问题。他是一个比较彻底的劳动价值论者,但又认为 价值规律的国际作用与国内交换不同,依他所见,国内商品的价值是由社会必要劳动时间所 决定的,但国际贸易中两种商品的交换比率决定于两种产品的比较优势即比较成本。因此

国际商品交换虽则对交换双方都有利益,却可能是不等量劳动的交换,它反映出两国生产力 发展水平的差异。他的这些论述给后人如何正确决定国际交换标准和建立科学的国际价值 论,留下了经久不衰的讨论话题。 李嘉图的“比较优势贸易理论”不仅在历史上起着重要的进步作用,而且对西方贸易理 论产生了广泛深远的影响。进行国际贸易要扬长避短、将劣势转为优势的思想,也显然具有 很重大的现实意义。不过,单纯强调取得比较利益主要是一种静态的微观的分析,而出于整 体利益和长远发展的考虑,有些外贸活动(如进口生活必需品、对外援助等)并不能把经济 利益放在首位,因此,不加分析地对待比较成本说,也是不恰当的。 四、比较优势贸易理论的发展 古典国际贸易理论主要是指亚当·斯密和李嘉图的学说,它们的核心思想是自由贸易和 比较利益。两位古典经济学派大师提出和阐发的自由贸易学说,始终得到极大多数西方学 的赞成和拥护。“比较优势贸易理论”不断地得到补充、发展和修正,从中演化出许多新的 理论学说。本章下面所涉及的一般是20世纪30年代以前提出的理论内容。 相互需求说 约翰·穆勒通常被看作是“最后一个古典主义者”,他也自称为斯密、李嘉图的追随者 由于李嘉图没有阐明国际商品交换比率究竟如何确定以及贸易利益将怎样分配的问题,也未 考虑需求因素对国际贸易的重要影响。于是约翰·穆勒在其代表作《政治经济学原理》(1848) 中作了讲一步的阐发,提出了他的“相瓦需求学说”(Reciprocal Demand doctrine)。 同李嘉图一样,约·稳勒也认为:国际交换的产生基于两国比较成本的差别 国际贸 易的利益表现在可以进口廉价的商品,节约本国的劳动力,并且促进全世界的生产效率的提 高:价值规律在国际交换中的作用又明显不同于国内。他进一步认为,国际商品的价值取决 于为了得到该商品所须支付给外国的本国商品的数量,换言之,外国商品的价值由国际贸易 条件所决定。为此,他明确提出了“国际价值”概念,并第一个作了详尽的考察。约翰·移 物的国际贸易理论主要是关于国际价值论的分析。但是,穆勒的所谓国际价值是指国际交换 中商品的交换价值或交换比率,实际上就是贸易条件。其理论涉及的是物质产品的增加和分 配问题,即讨论国际贸易利益问题,并不研究劳动所创造的价值有否增加的问题。 稳勒讨论了国际商品交换比率的上下限问题。他举了一个有名的例子来说明(见表 2.12)。假定英国每生产10码毛呢所消耗的劳动和生产15码麻布的相等,德国每生产10 码毛呢所消耗的劳动则等于生产20码麻布的耗费劳动。这样10码毛呢在英国换到15码麻 布 在德国见 换到20码麻布, 中商品的 国内交换比率分别是10码 毛呢 15码麻布 和10码毛呢:20码麻布。按照比较成本说,英国出口毛呢,德国出口麻布。如按10:15 交换,全部利益都归德国,按10:20交换,利益全归英国。显然在这两种情况下必有一方 对贸易失去兴趣。所以,只有当英国用10码毛呢换到15码以上的麻布和德国用少于20码 的麻布艳到10码毛眼,即两国都分亨到留易利款时,茧德双方大可能讲行交换。10码毛眼 交换到的麻布介乎15码与0码之间,是双方贸易得以发生的限定范围。这表明 ,国际交换 比率的上下限是由两国国内交换比率所决定的。 表2.12 英国 德国 麻布 15码 20 毛呢 10码 10码 那么,10码毛呢到底能换回多少码麻布呢?穆勒认为,双方消费者对对方商品的需求

国际商品交换虽则对交换双方都有利益,却可能是不等量劳动的交换,它反映出两国生产力 发展水平的差异。他的这些论述给后人如何正确决定国际交换标准和建立科学的国际价值 论,留下了经久不衰的讨论话题。 李嘉图的“比较优势贸易理论”不仅在历史上起着重要的进步作用,而且对西方贸易理 论产生了广泛深远的影响。进行国际贸易要扬长避短、将劣势转为优势的思想,也显然具有 很重大的现实意义。不过,单纯强调取得比较利益主要是一种静态的微观的分析,而出于整 体利益和长远发展的考虑,有些外贸活动(如进口生活必需品、对外援助等)并不能把经济 利益放在首位,因此,不加分析地对待比较成本说,也是不恰当的。 四、比较优势贸易理论的发展 古典国际贸易理论主要是指亚当·斯密和李嘉图的学说,它们的核心思想是自由贸易和 比较利益。两位古典经济学派大师提出和阐发的自由贸易学说,始终得到极大多数西方学者 的赞成和拥护。“比较优势贸易理论”不断地得到补充、发展和修正,从中演化出许多新的 理论学说。本章下面所涉及的一般是 20 世纪 30 年代以前提出的理论内容。 相互需求说 约翰·穆勒通常被看作是“最后一个古典主义者”,他也自称为斯密、李嘉图的追随者。 由于李嘉图没有阐明国际商品交换比率究竟如何确定以及贸易利益将怎样分配的问题,也未 考虑需求因素对国际贸易的重要影响。于是约翰·穆勒在其代表作《政治经济学原理》(1848) 中作了进一步的阐发,提出了他的“相互需求学说”(Reciprocal Demand Doctrine)。 同李嘉图一样,约翰·穆勒也认为:国际交换的产生基于两国比较成本的差别;国际贸 易的利益表现在可以进口廉价的商品,节约本国的劳动力,并且促进全世界的生产效率的提 高;价值规律在国际交换中的作用又明显不同于国内。他进一步认为,国际商品的价值取决 于为了得到该商品所须支付给外国的本国商品的数量,换言之,外国商品的价值由国际贸易 条件所决定。为此,他明确提出了“国际价值”概念,并第一个作了详尽的考察。约翰·穆 勒的国际贸易理论主要是关于国际价值论的分析。但是,穆勒的所谓国际价值是指国际交换 中商品的交换价值或交换比率,实际上就是贸易条件。其理论涉及的是物质产品的增加和分 配问题,即讨论国际贸易利益问题,并不研究劳动所创造的价值有否增加的问题。 穆勒讨论了国际商品交换比率的上下限问题。他举了一个有名的例子来说明(见表 2.12)。假定英国每生产 10 码毛呢所消耗的劳动和生产 15 码麻布的相等,德国每生产 10 码毛呢所消耗的劳动则等于生产 20 码麻布的耗费劳动。这样 10 码毛呢在英国换到 15 码麻 布,在德国则可换到 20 码麻布,即两种商品的国内交换比率分别是 10 码毛呢:15 码麻布 和 10 码毛呢:20 码麻布。按照比较成本说,英国出口毛呢,德国出口麻布。如按 10:15 交换,全部利益都归德国,按 10:20 交换,利益全归英国。显然在这两种情况下必有一方 对贸易失去兴趣。所以,只有当英国用 10 码毛呢换到 15 码以上的麻布和德国用少于 20 码 的麻布换到 10 码毛呢,即两国都分享到贸易利益时,英德双方才可能进行交换。10 码毛呢 交换到的麻布介乎 15 码与 20 码之间,是双方贸易得以发生的限定范围。这表明,国际交换 比率的上下限是由两国国内交换比率所决定的。 表 2.12 英国 德国 麻布 15 码 20 码 毛呢 10 码 10 码 那么,10 码毛呢到底能换回多少码麻布呢?穆勒认为,双方消费者对对方商品的需求

确定了这种实际的贸易条件。例如在一个讨价还价的市场中,两国先以10码毛呢换17码麻 布开始。按照这个交换比率,英国愿用1.000×10码毛呢换进1,000×17码麻布,德国属用 1,000×17码麻布换进1,000×10码毛呢。此时双方的需求正好吸收掉对方的供给,于是它 们会按10:17的比例继续进行贸易。然而,如果英国认为10:17的比例太高,将麻布的需 求量降低为800×17码,从而只出口800×10码毛呢。而德国对毛呢的需求量没有变化,只 好提高毛呢的价格(即用多于17码的麻布换取10码毛呢)米吸收尚未获得的(1,000×10 一800×10=)200×10码毛呢。于是,双方的需求再一次与对方的供给相等,双方将维续按 新的贸易条件(10:18)把贸易进行下去。 再假定发生相反的情况,即英国感到10:17的交换比率十分合算,想购买1,200×17 码麻布。可是在这种价格水平下德国没有充分满足英国的需求。于是麻布的价格开始上涨, 即10码毛呢的价格跌至17码麻布以下。同时,两者的交换比率将不断地自行调整,直至双 方的需求又一次吸收掉对方的供给时为止。可见,两种商品的贸易条件是根据双方消费者需 求情况的变动自行调整的,实际贸易条件就是使双方进出口都达到均衡时的那种交换比率。 换句话说 实际贸易条件就是均衡贸易条件 它是由两国的相互需求决定的 穆勒又进一步指明了相互需求对国际贸易利益的影响国际贸易利益的大小取决于贸易 交换比率的范围的大小。两国国内交换比率的差异越大,可能获得的贸易利益也越大。这种 贸易利益在两国之间分配的多寡,则决定于具体的交换比率。如上所述,10:17的比例将 使国获利益。10:16的比例对德国更为有利。同时这个只体交换出率(即均衡留易条 件)又决定于两国各自对对方商品需求的相对强度。外国对本国商品的需求强度越是大于本 国对外国商品的需求强度,实际贸易条件就越接近外国的那种国内交换比率,这个比率会使 贸易利益的分配对本国越是有利。反之亦然,上述内容就是稳勒的相互需求学说,用他自己 的提法,叫做“国际需求方程式”或“价值法则”。 稳勒明确论证了国际贸易条件变动的范围和贸易利益分配各为多少,对完善和发展比较 利益论不失为 个重要贡献。力图从需求方面深化有关的认识和分析,本身也是不可取的 但是,商品价格虽然受到供求关系的重要影响,毕竟不能脱离劳动价值论的基础,因而穆勒 所解释的比较利益和国际价值背离了劳动价值论的方向,并产生重大的错误影响 提供曲线分析 “国际价值”的供求分析在英国新古典经济学创始人艾尔弗雷德·马歇尔(A Marshall 1842-1924)的著作《货币、信用与商业》中得到了进一步的阐释。马歇尔指出,“相互需求 说”就是供求均衡分析,不过穆物的论述比较简单粗糙。无法精确指明两国供求均衡时的具 体交换比率,于是进一步采用几何图形加以阐发,提出了有名的提供曲线(Offer Curve) 图。 按照相互需求说,两国商品的交换形成了 一个国际交换比率,它就是互利的贸易条件 必定在两国国内交换比率所规定的上下限之间。例如,用毛呢交换麻布,英国国内交换比率 是10:15,德国的国内交换率为10:20,所以两国互利的贸易条件限定在10:15与10: 20的范围。现用图2.1表示。横座标X代表麻布量,纵座标Y代表毛呢量,两国国内的交 换率用从原占引伸出来的线的網率(即射线仁一占到X轴的距离和到y轴的距离之比)加 以表 代表英国 换比率的射线 两国 易下限,代表德国 内 比率的射线为两 国贸易的上限,它们之间的区域即为互利贸易区。这样,从原点引伸出的射线,只要在互 贸易区内,都代表着互利的贸易条件,其中某一条即为一定时点上两国的实际贸易条件线。 这条实际贸易条件线决定若贸易利益的分享状况,它越接近下限,对英国越不利而对德国越 有利,反之,它越接近上限,对德国越不利而对英国越有利

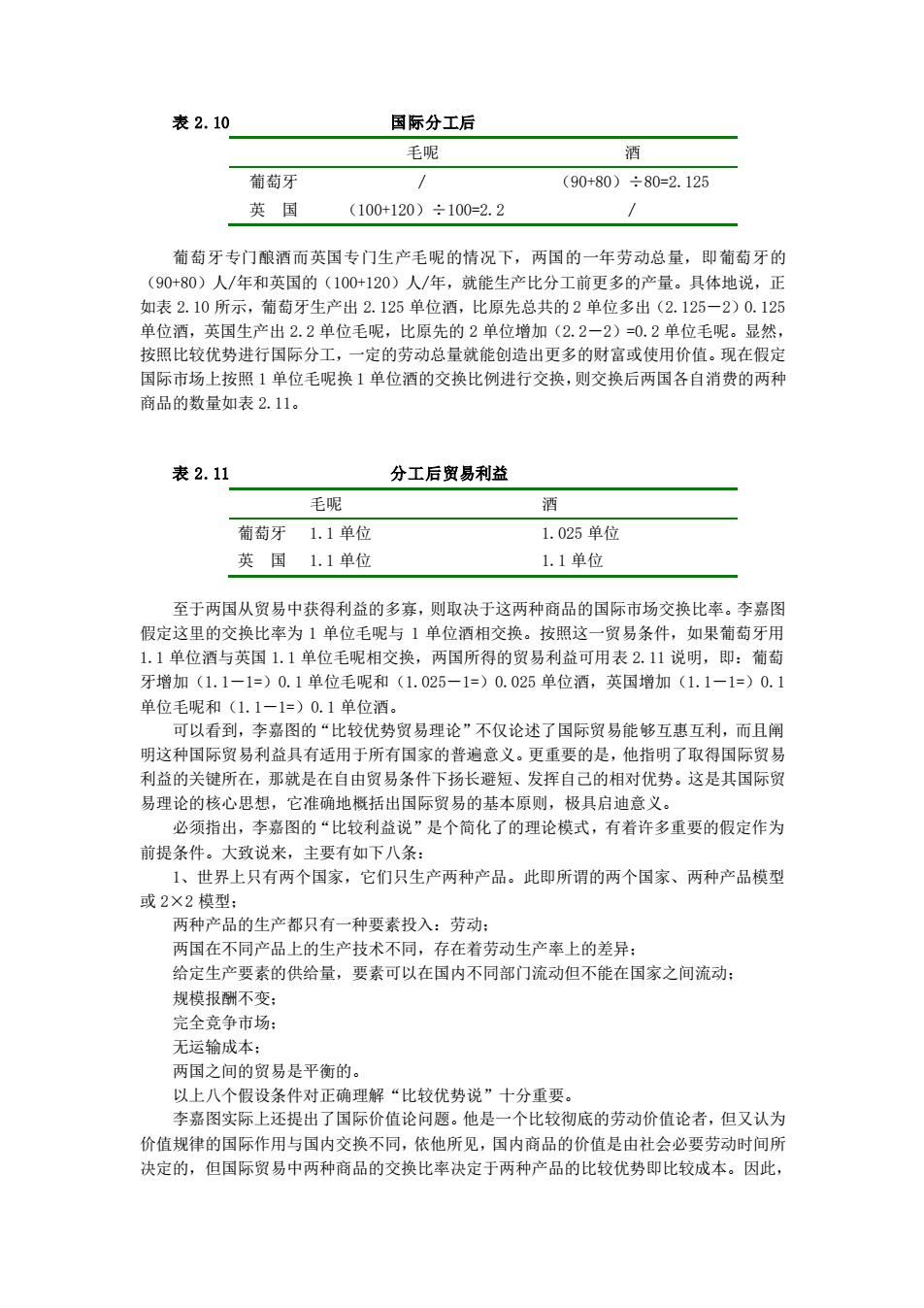

确定了这种实际的贸易条件。例如在一个讨价还价的市场中,两国先以 10 码毛呢换 17 码麻 布开始。按照这个交换比率,英国愿用 1,000×10 码毛呢换进 1,000×17 码麻布,德国愿用 1,000×17 码麻布换进 1,000×10 码毛呢。此时双方的需求正好吸收掉对方的供给,于是它 们会按 10:17 的比例继续进行贸易。然而,如果英国认为 10:17 的比例太高,将麻布的需 求量降低为 800×17 码,从而只出口 800×10 码毛呢。而德国对毛呢的需求量没有变化,只 好提高毛呢的价格(即用多于 17 码的麻布换取 10 码毛呢)来吸收尚未获得的(1,000×10 -800×10=)200×10 码毛呢。于是,双方的需求再一次与对方的供给相等,双方将继续按 新的贸易条件(10:18)把贸易进行下去。 再假定发生相反的情况,即英国感到 10:17 的交换比率十分合算,想购买 1,200×17 码麻布。可是在这种价格水平下德国没有充分满足英国的需求。于是麻布的价格开始上涨, 即 10 码毛呢的价格跌至 17 码麻布以下。同时,两者的交换比率将不断地自行调整,直至双 方的需求又一次吸收掉对方的供给时为止。可见,两种商品的贸易条件是根据双方消费者需 求情况的变动自行调整的,实际贸易条件就是使双方进出口都达到均衡时的那种交换比率。 换句话说,实际贸易条件就是均衡贸易条件,它是由两国的相互需求决定的。 穆勒又进一步指明了相互需求对国际贸易利益的影响。国际贸易利益的大小取决于贸易 交换比率的范围的大小。两国国内交换比率的差异越大,可能获得的贸易利益也越大。这种 贸易利益在两国之间分配的多寡,则决定于具体的交换比率。如上所述,10:17 的比例将 使美国多获利益。10:16 的比例对德国更为有利。同时这个具体交换比率(即均衡贸易条 件)又决定于两国各自对对方商品需求的相对强度。外国对本国商品的需求强度越是大于本 国对外国商品的需求强度,实际贸易条件就越接近外国的那种国内交换比率,这个比率会使 贸易利益的分配对本国越是有利。反之亦然,上述内容就是穆勒的相互需求学说,用他自己 的提法,叫做“国际需求方程式”或“价值法则”。 穆勒明确论证了国际贸易条件变动的范围和贸易利益分配各为多少,对完善和发展比较 利益论不失为一个重要贡献。力图从需求方面深化有关的认识和分析,本身也是不可取的。 但是,商品价格虽然受到供求关系的重要影响,毕竟不能脱离劳动价值论的基础,因而穆勒 所解释的比较利益和国际价值背离了劳动价值论的方向,并产生重大的错误影响。 提供曲线分析 “国际价值”的供求分析在英国新古典经济学创始人艾尔弗雷德·马歇尔(A·Marshall, 1842-1924)的著作《货币、信用与商业》中得到了进一步的阐释。马歇尔指出,“相互需求 说”就是供求均衡分析,不过穆勒的论述比较简单粗糙。无法精确指明两国供求均衡时的具 体交换比率,于是进一步采用几何图形加以阐发,提出了有名的提供曲线(Offer Curve) 图。 按照相互需求说,两国商品的交换形成了一个国际交换比率,它就是互利的贸易条件, 必定在两国国内交换比率所规定的上下限之间。例如,用毛呢交换麻布,英国国内交换比率 是 10:15,德国的国内交换率为 10:20,所以两国互利的贸易条件限定在 10:15 与 10: 20 的范围。现用图 2.1 表示。横座标 X 代表麻布量,纵座标 Y 代表毛呢量,两国国内的交 换率用从原点引伸出来的射线的斜率(即射线任一点到 X 轴的距离和到 Y 轴的距离之比)加 以表示。代表英国国内交换比率的射线为两国贸易下限,代表德国国内交换比率的射线为两 国贸易的上限,它们之间的区域即为互利贸易区。这样,从原点引伸出的射线,只要在互利 贸易区内,都代表着互利的贸易条件,其中某一条即为一定时点上两国的实际贸易条件线。 这条实际贸易条件线决定着贸易利益的分享状况,它越接近下限,对英国越不利而对德国越 有利,反之,它越接近上限,对德国越不利而对英国越有利

笔呢 英国不进行贸易区 翠的产鹅 德国不进行贸易区 0 Qx(麻布) 图2.1互利贸易区 留易条件在不同的情况下是会发生变动的,两国愿意讲出口的商品数量也就随之变动 先以德国为例。如图2.2所示,当贸易条件为t时,德国愿意出口0麻布换进O毛呢 当贸易条件为t,时,愿意出口OM麻布换进ON毛呢:当贸易条件为时,愿意出口OM 布换进O心毛呢。对德国人来说,与相比,t的贸易条件有所改善,z改善得更多,这意 味者它用一定量的麻布能换回的毛呢量更多。因此,贸易条件对德国越有利时,它就愿意出 口更多的麻布量以换回更多的毛呢量。现在将代表to、t、t:时德国进出口数量的A、B、C 点连接起来,其所形成的这条曲线G就称为“提供曲线”或“相互供求曲线”。同时,也可 求得英国的提供曲线0呢(见图2.3) 必须看到,提供曲线E和0G既是需求曲线,又是供线曲线。这就是说,它们分别表示 英德两国在一定的交换比例条件下,需求进口货的数量和供给出口货的数量。同时,它们实 际上还是一种相互供求的曲线。这是因为,在易货交易的2×2模型里,一国对他国商品发 生需求就意味着同时向对方供给本国商品,进口一定量商品必须出口一定量本国商品来换 得。所以需求和供给是互为依存的 OG t 2 Qx麻布 图2.2德国的提供曲线

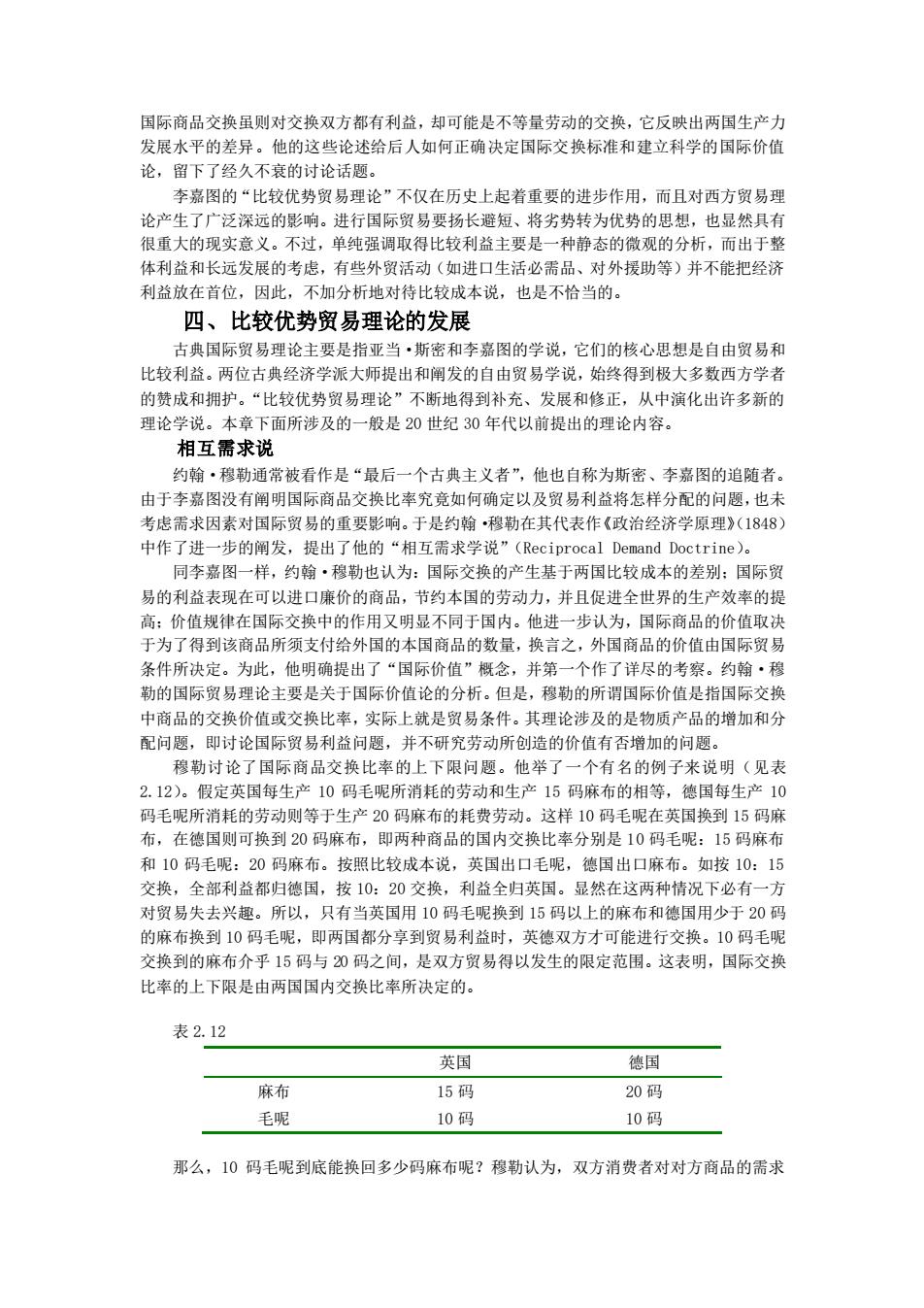

图 2.1 互利贸易区 贸易条件在不同的情况下是会发生变动的,两国愿意进出口的商品数量也就随之变动。 先以德国为例。如图 2.2 所示,当贸易条件为 t0 时,德国愿意出口 OM0 麻布换进 ON0 毛呢; 当贸易条件为 t1 时,愿意出口 OM1 麻布换进 ON1 毛呢;当贸易条件为 t2 时,愿意出口 OM2麻 布换进 ON2 毛呢。对德国人来说,与 to 相比,t1 的贸易条件有所改善,t2 改善得更多,这意 味着它用一定量的麻布能换回的毛呢量更多。因此,贸易条件对德国越有利时,它就愿意出 口更多的麻布量以换回更多的毛呢量。现在将代表 t0、t1、t2 时德国进出口数量的 A、B、C 点连接起来,其所形成的这条曲线 OG 就称为“提供曲线”或“相互供求曲线”。同时,也可 求得英国的提供曲线 OE(见图 2.3)。 必须看到,提供曲线 OE 和 OG 既是需求曲线,又是供线曲线。这就是说,它们分别表示 英德两国在一定的交换比例条件下,需求进口货的数量和供给出口货的数量。同时,它们实 际上还是一种相互供求的曲线。这是因为,在易货交易的 2×2 模型里,一国对他国商品发 生需求就意味着同时向对方供给本国商品,进口一定量商品必须出口一定量本国商品来换 得。所以需求和供给是互为依存的。 图 2.2 德国的提供曲线

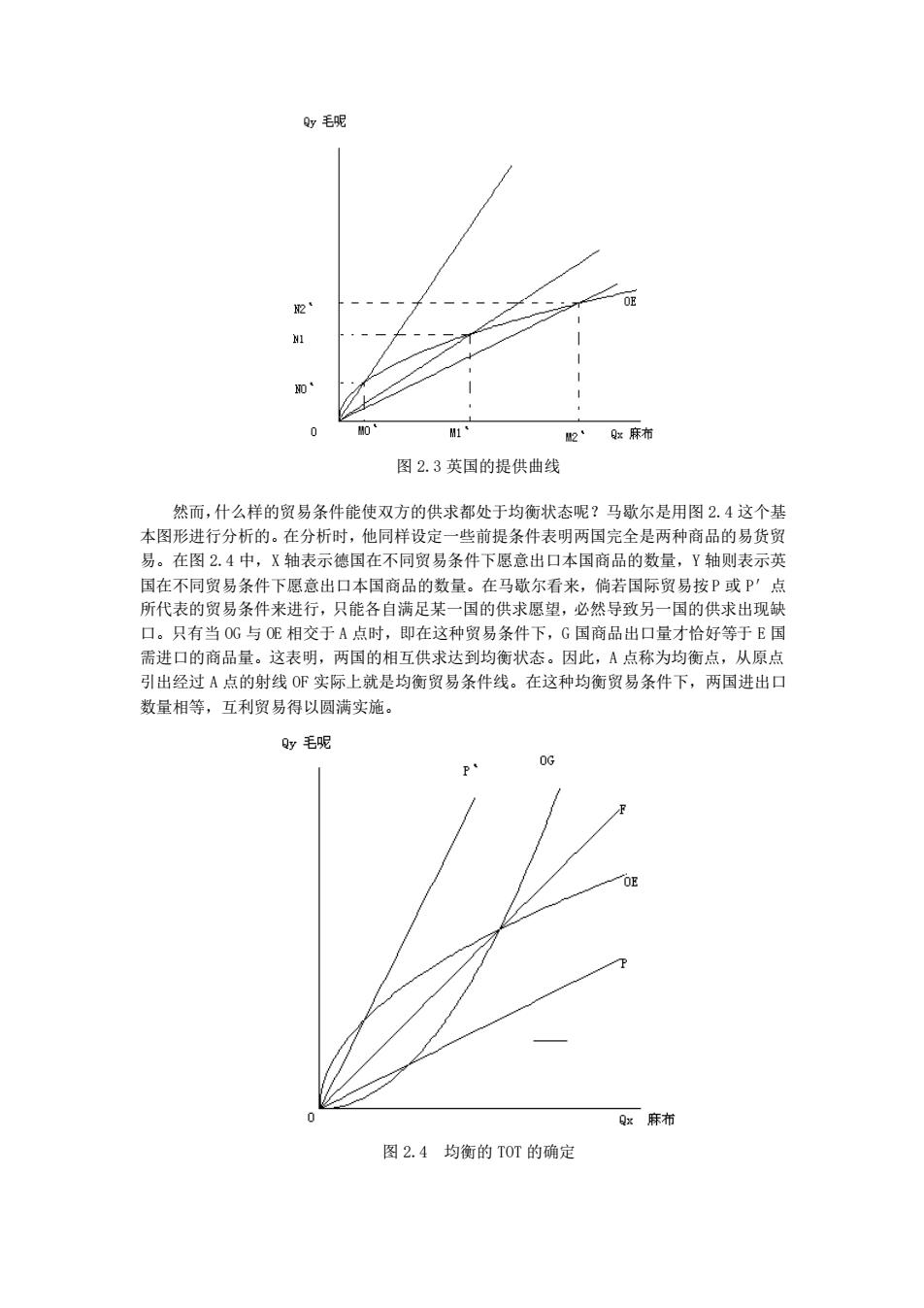

y毛呢 2 n 0 0 寐布 图2.3英国的提供曲线 然而,什么样的贸易条件能使双方的供求都处于均衡状态呢?马歇尔是用图2.4这个基 本图形进行分析的。在分析时,他同样设定一些前提条件表明两国完全是两种商品的易货贸 易。在图2.4中,X轴表示德国在不同贸易条件下意出口本国商品的数量,Y轴则表示英 国在不同贸易条件下愿意出口本国商品的数量。在马歇尔看来,倘若国际贸易按P或P' 所代表的贸易条件来进行,只能各自满足某一国的供求愿望,必然导致另一国的供求出现缺 口。只有当0G与OE相交于A点时,即在这种贸易条件下,G国商品出口量才恰好等于E国 需进口的商品量。这表明,两国的相互供求达到均衡状态。因此,A点称为均衡点,从原点 引出经过A点的射线O吓实际上就是均衡贸易条件线。在这种均衡贸易条件下,两国进出口 数量相等,互利贸易得以圆满实施。 Qy毛呢 9g麻布 图2.4均衡的T0T的确定

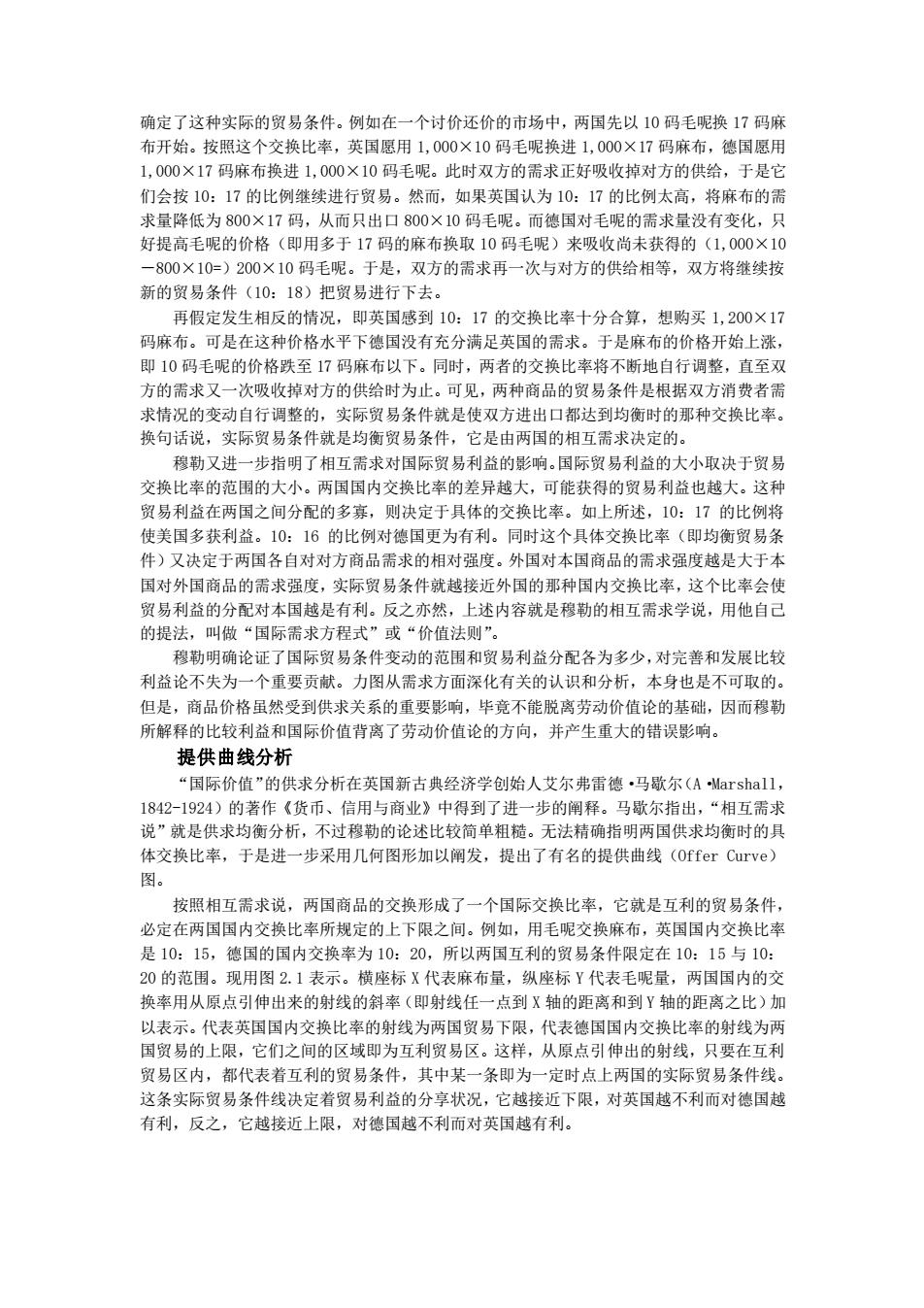

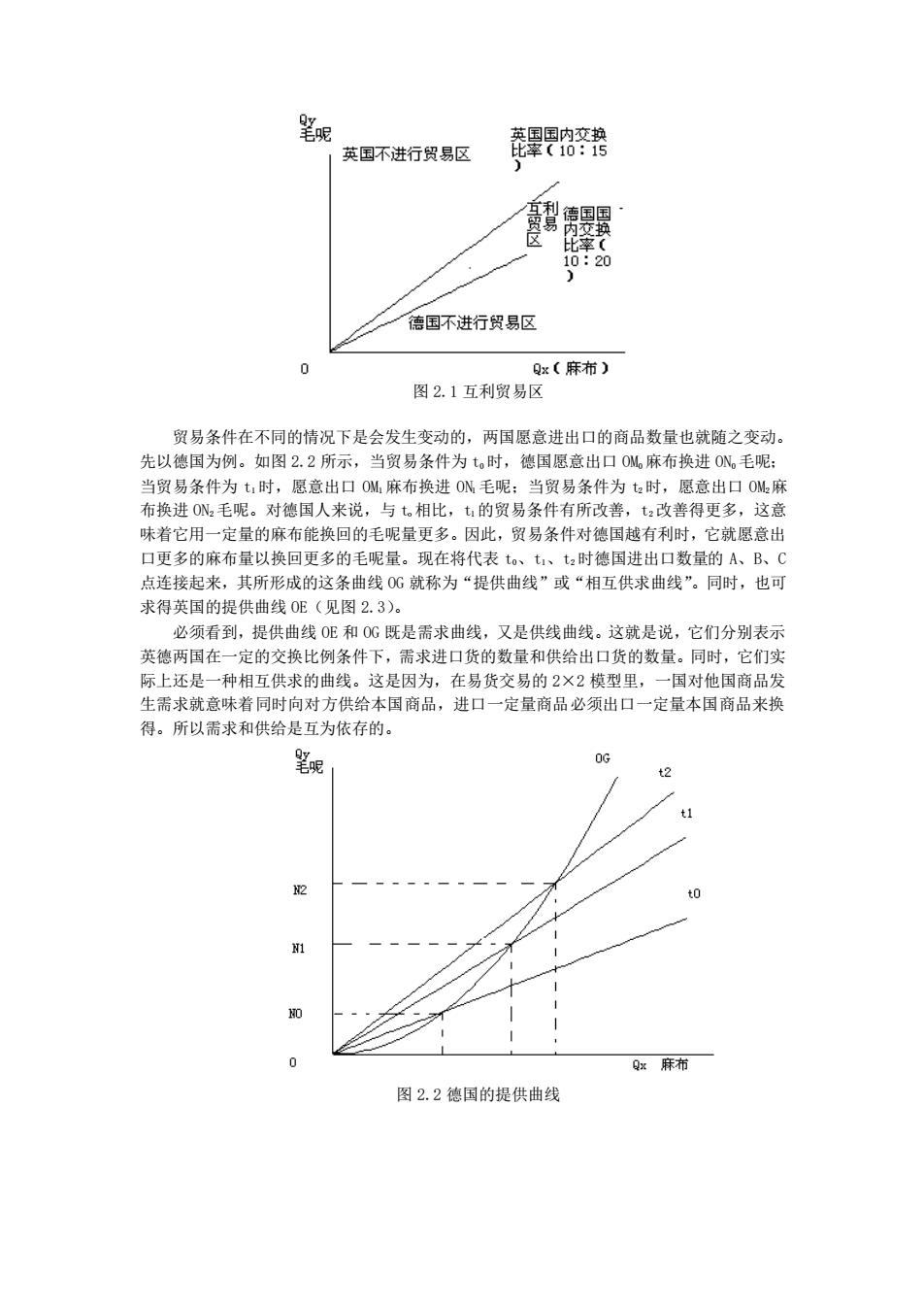

图 2.3 英国的提供曲线 然而,什么样的贸易条件能使双方的供求都处于均衡状态呢?马歇尔是用图 2.4 这个基 本图形进行分析的。在分析时,他同样设定一些前提条件表明两国完全是两种商品的易货贸 易。在图 2.4 中,X 轴表示德国在不同贸易条件下愿意出口本国商品的数量,Y 轴则表示英 国在不同贸易条件下愿意出口本国商品的数量。在马歇尔看来,倘若国际贸易按 P 或 P′点 所代表的贸易条件来进行,只能各自满足某一国的供求愿望,必然导致另一国的供求出现缺 口。只有当 OG 与 OE 相交于 A 点时,即在这种贸易条件下,G 国商品出口量才恰好等于 E 国 需进口的商品量。这表明,两国的相互供求达到均衡状态。因此,A 点称为均衡点,从原点 引出经过 A 点的射线 OF 实际上就是均衡贸易条件线。在这种均衡贸易条件下,两国进出口 数量相等,互利贸易得以圆满实施。 图 2.4 均衡的 TOT 的确定