第6章国际贸易理论的发展 第6章国际贸易理论的发展 【本章关键术语】 1.产业内贸易2.产业间贸易3.水平型产业内贸易4.垂直型产业内贸易 5.差异产品 6.新赫克歇尔一俄林模型7.新张伯伦模型8.兰卡斯特模型 9.相互倾销 10.重叠需求 20世纪中期后,第三次科技革命的蓬勃兴起推动了生产力的巨大发展,促进了世界经 济的迅速发展。国际分工的广度和深度也得到了空前发展。分工的形式由原来的产业间、垂 直型分工转化为产业内、水平型分工。作为国际分工表现形式的国际贸易也由产业间贸易向 产业内贸易转化。产业内贸易更多是在发达国家间进行,表现出来了新的贸易特点。因此, 解释新贸易特征的产业内贸易理论应运而生,从而大大丰富了国际贸易理论的内容。 6.1产业内贸易概述 6.1.1产业内贸易的概念 产业内贸易(Intra-industryTrade)是产业内国际贸易的简称,是指一个国家或地区, 在一段时间内,同一产业部门产品既进口又出口的现象。比如日本向美国出口轿车,同时又 从美国进口轿车的现象:中国向韩国出口某种品牌的村农,同时又从韩国进口某种T恤衫的 这种贸易活动。产业内贸易还包括中间产品的贸易,即是某项产品的半制成品、零部件在两 国间的贸易。 在产业间贸易(Inter-industry Trade)中,同一产业产品基本上是单向流动,即要么进 口,要么出口:而产业内贸易是双向流动的,因此产业内贸易又叫双向贸易(Two-way Trade)。 产业间贸易是不同产业间产品的贸易,如一国生产的工业品和另外国家生产的农产品进行交 易,而产业内贸易则主要是工业产品中的某一类产品间的贸易。传统的产业间贸易,一般是 通过分别处于不同国家的独立厂商交易来完成,而产业内贸易则通过内部和外部两个市场来 实现。现在,由于跨国公司的兴起和快速发展,使国际贸易的很大一部分贸易是在跨国公司 的子公司和子公司、子公司和母公司之间进行的。这种跨国公司利用特殊优势所形成的内部 化交易机制被称为内部市场'。与此相对应的买卖双方独立进行交易所形成的市场称为外部 跨因公司通内部化市场以克服中佩品中的中场缺争交品用内实现产由的 贸易中的作用非常明显,根据联合因有关资料统计 十世纪90年代,全球鸭 内部 7年有人 易在其总出口中的此重。计算机行业为91.。3%,汽车为62.4%,机械为52·6%,石油为51%,电子为 6.5%、医药化工为35%

第 6 章 国际贸易理论的发展 1 第6章 国际贸易理论的发展 【本章关键术语】 1.产业内贸易 2.产业间贸易 3.水平型产业内贸易 4.垂直型产业内贸易 5.差异产品 6.新赫克歇尔—俄林模型 7.新张伯伦模型 8.兰卡斯特模型 9.相互倾销 10.重叠需求 20 世纪中期后,第三次科技革命的蓬勃兴起推动了生产力的巨大发展,促进了世界经 济的迅速发展。国际分工的广度和深度也得到了空前发展。分工的形式由原来的产业间、垂 直型分工转化为产业内、水平型分工。作为国际分工表现形式的国际贸易也由产业间贸易向 产业内贸易转化。产业内贸易更多是在发达国家间进行,表现出来了新的贸易特点。因此, 解释新贸易特征的产业内贸易理论应运而生,从而大大丰富了国际贸易理论的内容。 6.1 产业内贸易概述 6.1.1 产业内贸易的概念 产业内贸易(Intra-industry Trade)是产业内国际贸易的简称,是指一个国家或地区, 在一段时间内,同一产业部门产品既进口又出口的现象。比如日本向美国出口轿车,同时又 从美国进口轿车的现象;中国向韩国出口某种品牌的衬衣,同时又从韩国进口某种 T 恤衫的 这种贸易活动。产业内贸易还包括中间产品的贸易,即是某项产品的半制成品、零部件在两 国间的贸易。 在产业间贸易(Inter-industry Trade)中,同一产业产品基本上是单向流动,即要么进 口,要么出口;而产业内贸易是双向流动的,因此产业内贸易又叫双向贸易(Two-way Trade)。 产业间贸易是不同产业间产品的贸易,如一国生产的工业品和另外国家生产的农产品进行交 易,而产业内贸易则主要是工业产品中的某一类产品间的贸易。传统的产业间贸易,一般是 通过分别处于不同国家的独立厂商交易来完成,而产业内贸易则通过内部和外部两个市场来 实现。现在,由于跨国公司的兴起和快速发展,使国际贸易的很大一部分贸易是在跨国公司 的子公司和子公司、子公司和母公司之间进行的。这种跨国公司利用特殊优势所形成的内部 化交易机制被称为内部市场1。与此相对应的买卖双方独立进行交易所形成的市场称为外部 1 跨国公司通过内部化市场以克服中间产品交易中的市场缺陷,减少交易费用,实现生产、经营资源的合 理配置,以此来实现利润的最大化。这样就形成了区别公开竞争的外部市场的内部市场。由于跨国公司实 力强大,其内部市场在国际贸易中的作用非常明显,根据联合国有关资料统计,二十世纪 90 年代,全球跨 国公司内部贸易占世界贸易总额的比例为 33%,美国跨国公司的内部贸易达到 36%,日本和德国分别为 23% 和 33%。1987 年有人对 32 个国家不同行业的跨国公司内部贸易进行调查的结果显示:母公司内部出口贸 易在其总出口中的比重,计算机行业为 91。3%,汽车为 62。4%,机械为 52。6%,石油为 51%,电子为 36。5%、医药化工为 35%

第6章国际贸易理论的发展 市场。 由此可知,产业内贸易可以更精确地表述为:同一产业内的产品,主要是制成品通过外 部市场与内部市场在不同的国家或地区间的双向流动。 6.1.2产业内贸易的分类 为了深入研究和分析产业内贸易,需要对商品和劳务的生产、贸易和消费进行分类。 根据贸易是发生在不同生产阶段之间还是发生在同一生产过程的不同阶段之间,产业内 贸易可以分为水平型产业内贸易和垂直型产业内贸易。水平型产业内贸易不包括中间产品的 贸易,而垂直型产业内贸易包括中间产品的贸易。 根据美国学者格鲁贝尔和澳大利亚学者劳埃德(H.G.Grubel and P.J.Leoyd)在其《产 业内贸易一一差别产品的国际贸易理论和度量》专著中的研究,把产业内贸易分为同质产品 的产业内贸易和差异产品的产业内贸易两大类。 同质产品(Homogeneous Products)是指:(1)产品可以完全相互替代:(2)生产区位不 同:(3)制造时间不同。 同质产品的产业内贸易大体包括以下情况: 1.大宗原材料的国际贸易。例如水泥、黄沙和砖瓦等等,这些产品的运输成本占整个 产品成本的比重非常大,从而使这些产品的贸易半径比较小,这种产品的消费者会从最近的 原料生产点来获得这些产品,而自然资源的可得性决定了这些产品生产的区位。因此会出现 一个国家同时进口和出口这些产品的情况。例如中国在其边境贸易中,在北部边境向某国出 口某一产品,在南部边境从邻国进口这一产品,而不必花费非常大的成本在国内将此产品从 北部运到南部。这样便出现了同质产品的产业内贸易。 2.转口贸易和再出口贸易活动。一些国家和地区例如香港和新加坡,进行大量的转口 贸易和再出口贸易,这种进出口贸易商品的基本形式没有发生变化,只是通过提供仓储、运 输等服务来实现商品的增值,成为同质产品产业内贸易的一种形式。 3.产量的季节性差别导致的国际贸易。一国供给和需求的不一致及其自然灾害可能会 引起一个国家进口一些其他时候出口的产品,简单的事例如一个南半球的国家可能在他的农 产品收获之前从北半球国家进口,而在收获之后向北半球的那个国家进行出口。这同样出现 了产业内同质产品的贸易。 4.由于合作生产和特殊的技术条件,引起了一些完全同质的服务进行了国际贸易,如 在金融全球化和服务贸易的自由化中的金融部门等经常同时“进口”与“出口”。 此外,还可能会由于政府干预造成了国内价格扭曲,而作为以实现利润最大化为目标的 企业便从事同时进口和出口的活动。 差异产品(Differentiated Products)又叫异质产品,是产品具有差别性特征。产品 差别可具体表现在同类产品的质量性能差别、规格型号差别、使用材料的差别、色彩及商标

第 6 章 国际贸易理论的发展 2 市场。 由此可知,产业内贸易可以更精确地表述为:同一产业内的产品,主要是制成品通过外 部市场与内部市场在不同的国家或地区间的双向流动。 6.1.2 产业内贸易的分类 为了深入研究和分析产业内贸易,需要对商品和劳务的生产、贸易和消费进行分类。 根据贸易是发生在不同生产阶段之间还是发生在同一生产过程的不同阶段之间,产业内 贸易可以分为水平型产业内贸易和垂直型产业内贸易。水平型产业内贸易不包括中间产品的 贸易,而垂直型产业内贸易包括中间产品的贸易。 根据美国学者格鲁贝尔和澳大利亚学者劳埃德(H.G.Grubel and P.J.Leoyd)在其《产 业内贸易——差别产品的国际贸易理论和度量》专著中的研究,把产业内贸易分为同质产品 的产业内贸易和差异产品的产业内贸易两大类。 同质产品(Homogeneous Products)是指:(1)产品可以完全相互替代;(2)生产区位不 同:(3)制造时间不同。 同质产品的产业内贸易大体包括以下情况: 1.大宗原材料的国际贸易。例如水泥、黄沙和砖瓦等等,这些产品的运输成本占整个 产品成本的比重非常大,从而使这些产品的贸易半径比较小,这种产品的消费者会从最近的 原料生产点来获得这些产品,而自然资源的可得性决定了这些产品生产的区位。因此会出现 一个国家同时进口和出口这些产品的情况。例如中国在其边境贸易中,在北部边境向某国出 口某一产品,在南部边境从邻国进口这一产品,而不必花费非常大的成本在国内将此产品从 北部运到南部。这样便出现了同质产品的产业内贸易。 2.转口贸易和再出口贸易活动。一些国家和地区例如香港和新加坡,进行大量的转口 贸易和再出口贸易,这种进出口贸易商品的基本形式没有发生变化,只是通过提供仓储、运 输等服务来实现商品的增值,成为同质产品产业内贸易的一种形式。 3.产量的季节性差别导致的国际贸易。一国供给和需求的不一致及其自然灾害可能会 引起一个国家进口一些其他时候出口的产品,简单的事例如一个南半球的国家可能在他的农 产品收获之前从北半球国家进口,而在收获之后向北半球的那个国家进行出口。这同样出现 了产业内同质产品的贸易。 4.由于合作生产和特殊的技术条件,引起了一些完全同质的服务进行了国际贸易,如 在金融全球化和服务贸易的自由化中的金融部门等经常同时“进口”与“出口”。 此外,还可能会由于政府干预造成了国内价格扭曲,而作为以实现利润最大化为目标的 企业便从事同时进口和出口的活动。 差异产品(Differentiated Products)又叫异质产品,是产品具有差别性特征。产品 差别可具体表现在同类产品的质量性能差别、规格型号差别、使用材料的差别、色彩及商标

第6章国际贸易理论的发展 牌号的差别、包装装潢的差别、广告、售前、售后服务的差别、企业形象与企业信誉的差别 等等方面,如中国国产的红旗牌轿车与丰田、大众、沃尔沃、雷诺牌轿车是不完全一样的, 即便是碳酸饮料因不同厂家生产的品牌不同也被认为是差异产品。 差异产品又分为垂直差异产品和水平差异产品。垂直差异产品是指仅仅在质量上存在差 异的产品。水平差异产品是指有若同样质量,但其特色(Characteristic)或特质不同的产品。 比如,不同质量的同一品牌的电视机即为垂直差异产品,同样质量的电视机在款式和外观色 彩上的不同即为水平差异产品。实际上,差异产品往往既表现出垂直差异的特点,又表现出 水平差异的性质。这种差异产品的区分对运用模型进行产业内贸易的理论分析非常重要。 对于同质产品产业内贸易做出理论解释比较简单,对于差异产品产业内贸易的理论探讨 是产业内留易理论的重点。 根据贸易中不同的市场途径,产业内贸易可分为通过外部市场的产业内贸易和通过内部 市场的产业内贸易。 通过外部市场的产业内贸易是通常意义上的产业内贸易,这种贸易是指在没有跨国公司 直接投资条件下的,通过外部市场在各个独立的企业间进行的产业内贸易。这种形式的产业 内贸易可分为两种情况。一种是南北贸易即发达国家和发展中国家之间的贸易,这反映了生 产要素构成相异的产品间所进行的产业内贸易,往往表现为发展中国家生产和出口劳动密集 型产品,比如将原料或原材料出口到发达国家,而发达国家则是生产和出口技术、资本密集 型产品,比如将原料进行加工,然后再出口到发展中国家。这类贸易占总体产业内贸易的比 重大约为30%一40%:另一种是在发达国家之间进行的贸易,反映得使生产要素禀赋程度相 似,生产结构也相应比较接近的产品渐进性的产业内贸易。该类贸易占总体产业内贸易的比 重大约为60%一70%。此种产业内贸易的原因主要是由于规模经济效应、产品的异质性以及 发达国家在高水平收入条件下的消费需求偏好相似所造成的。 通过内部市场的产业内贸易是由于跨国公司的迅速发展,推动了产业内贸易在跨国公司 内部的开展,形成了公司内产业内贸易所导致的。跨国公司通过其内部市场进行产业内贸易 有许多优势:(1)跨国公司的所有权优势使得其在系列产品和异质产品的生产和销售方面更 具有垄断优势。这种垄断优势有利于形成更多的品牌,开发更多的新产品,最终导致要素构 成相似的产品在公司内的产业内贸易大大增加:(2)跨国公司使外部市场内部化,就使得外 部市场的不确定性大大减少,更容易实现库存控制和交易成本的降低:(3)通过产业内贸易 更有利于实现垂直一体化的规模经济:(4)由于接受跨国公司投资的东道国在生产和成本方 面对跨国公司吸引中的区位优势,使得跨国公司能更好地利用世界各个区位在生产要素方面 的特定优势,按其全球经营战略安排最佳生产点,使要素构成相异的产品的产业内贸易和垂 直一体化进一步发展。 内部市场的产业内贸易表现出这样以下特点:()一般来说,跨国公司的母公司与子公 司及子公司之间距离越近,公司内的产业内贸易量就越大,反之就小:(②)公司内的产业内

第 6 章 国际贸易理论的发展 3 牌号的差别、包装装潢的差别、广告、售前、售后服务的差别、企业形象与企业信誉的差别 等等方面,如中国国产的红旗牌轿车与丰田、大众、沃尔沃、雷诺牌轿车是不完全一样的, 即便是碳酸饮料因不同厂家生产的品牌不同也被认为是差异产品。 差异产品又分为垂直差异产品和水平差异产品。垂直差异产品是指仅仅在质量上存在差 异的产品。水平差异产品是指有着同样质量,但其特色(Characteristic)或特质不同的产品。 比如,不同质量的同一品牌的电视机即为垂直差异产品,同样质量的电视机在款式和外观色 彩上的不同即为水平差异产品。实际上,差异产品往往既表现出垂直差异的特点,又表现出 水平差异的性质。这种差异产品的区分对运用模型进行产业内贸易的理论分析非常重要。 对于同质产品产业内贸易做出理论解释比较简单,对于差异产品产业内贸易的理论探讨 是产业内贸易理论的重点。 根据贸易中不同的市场途径,产业内贸易可分为通过外部市场的产业内贸易和通过内部 市场的产业内贸易。 通过外部市场的产业内贸易是通常意义上的产业内贸易,这种贸易是指在没有跨国公司 直接投资条件下的,通过外部市场在各个独立的企业间进行的产业内贸易。这种形式的产业 内贸易可分为两种情况。一种是南北贸易即发达国家和发展中国家之间的贸易,这反映了生 产要素构成相异的产品间所进行的产业内贸易,往往表现为发展中国家生产和出口劳动密集 型产品,比如将原料或原材料出口到发达国家,而发达国家则是生产和出口技术、资本密集 型产品,比如将原料进行加工,然后再出口到发展中国家。这类贸易占总体产业内贸易的比 重大约为 30%—40%;另一种是在发达国家之间进行的贸易,反映得使生产要素禀赋程度相 似,生产结构也相应比较接近的产品渐进性的产业内贸易。该类贸易占总体产业内贸易的比 重大约为 60%—70%。此种产业内贸易的原因主要是由于规模经济效应、产品的异质性以及 发达国家在高水平收入条件下的消费需求偏好相似所造成的。 通过内部市场的产业内贸易是由于跨国公司的迅速发展,推动了产业内贸易在跨国公司 内部的开展,形成了公司内产业内贸易所导致的。跨国公司通过其内部市场进行产业内贸易 有许多优势:(1)跨国公司的所有权优势使得其在系列产品和异质产品的生产和销售方面更 具有垄断优势。这种垄断优势有利于形成更多的品牌,开发更多的新产品,最终导致要素构 成相似的产品在公司内的产业内贸易大大增加;(2)跨国公司使外部市场内部化,就使得外 部市场的不确定性大大减少,更容易实现库存控制和交易成本的降低;(3)通过产业内贸易 更有利于实现垂直一体化的规模经济;(4)由于接受跨国公司投资的东道国在生产和成本方 面对跨国公司吸引中的区位优势,使得跨国公司能更好地利用世界各个区位在生产要素方面 的特定优势,按其全球经营战略安排最佳生产点,使要素构成相异的产品的产业内贸易和垂 直一体化进一步发展。 内部市场的产业内贸易表现出这样以下特点:(1)一般来说,跨国公司的母公司与子公 司及子公司之间距离越近,公司内的产业内贸易量就越大,反之就小;(2)公司内的产业内

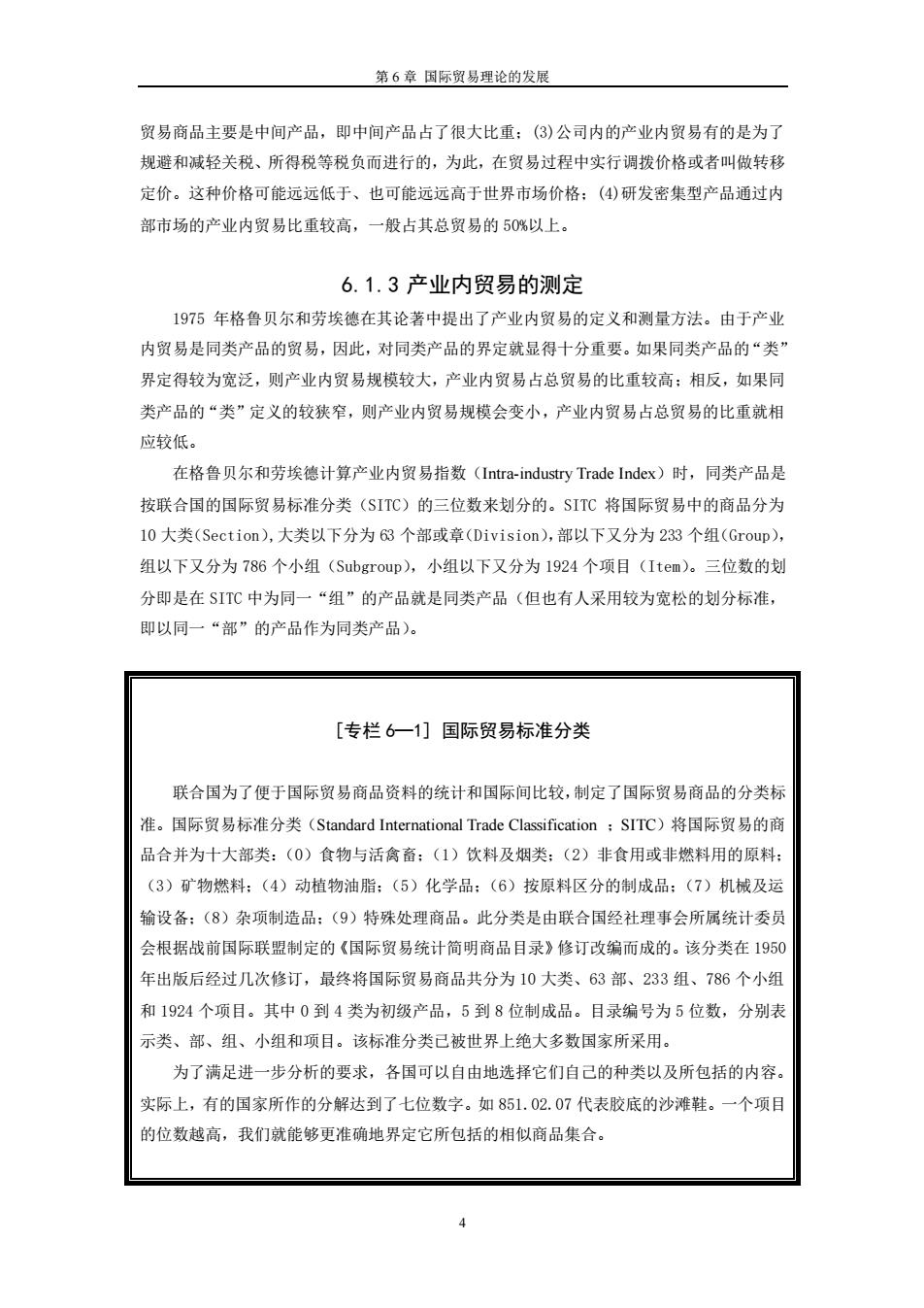

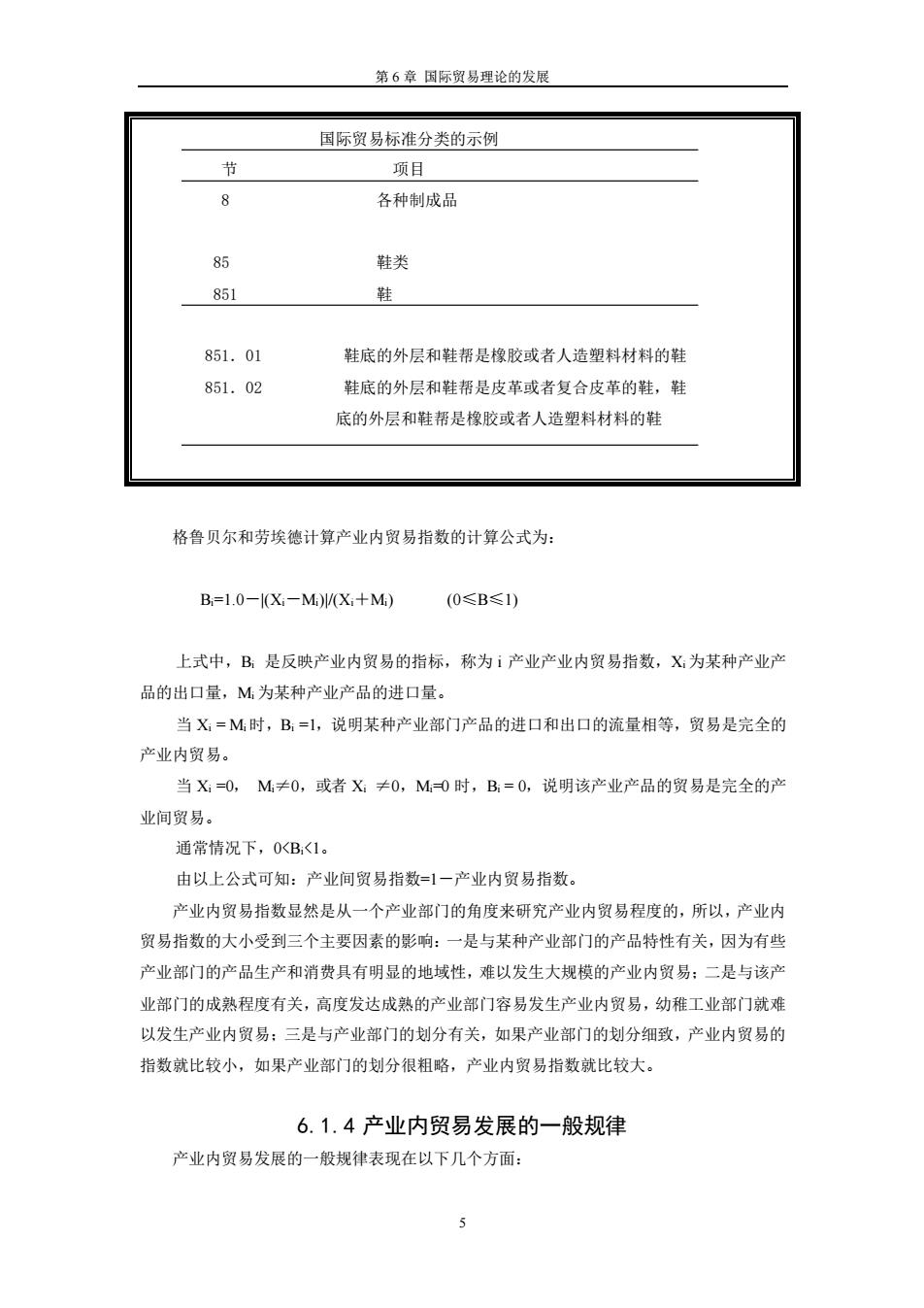

第6章因际贸易理论的发展 贸易商品主要是中间产品,即中间产品占了很大比重:(3)公司内的产业内贸易有的是为了 规避和减轻关税、所得税等税负而进行的,为此,在贸易过程中实行调拨价格或者叫做转移 定价。这种价格可能远远低于、也可能远远高于世界市场价格:(④)研发密集型产品通过内 部市场的产业内留易比重较高,一般占其总留易的50%以上。 6.1.3产业内贸易的测定 1975年格鲁贝尔和劳埃德在其论著中提出了产业内贸易的定义和测量方法。由于产业 内贸易是同类产品的贸易,因此,对同类产品的界定就显得十分重要。如果同类产品的“类” 界定得较为宽泛,则产业内贸易规模较大,产业内贸易占总贸易的比重较高:相反,如果同 类产品的“类”定义的较狭窄,则产业内贸易规模会变小,产业内贸易占总贸易的比重就相 应较低。 在格鲁贝尔和劳埃德计算产业内贸易指数(Intra-industry Trade Index)时,同类产品是 按联合国的国际贸易标准分类(SITC)的三位数来划分的。SITC将国际贸易中的商品分为 10大类(Section),大类以下分为63个部或章(Division),部以下又分为233个组(Group), 组以下又分为786个小组(Subgroup),小组以下又分为1924个项目(Item)。三位数的划 分即是在STC中为同一“组”的产品就是同类产品(但也有人采用较为宽松的划分标准。 即以同一“部”的产品作为同类产品)。 [专栏6一1]国际贸易标准分类 联合国为了便于国际贸易商品资料的统计和国际间比较,制定了国际贸易商品的分类标 准。国际贸易标准分类(Standard Interational Trade Classification:SITC)将国际贸易的商 品合并为十大部类:(0)食物与活禽备:(1)饮料及烟类:(2)非食用或非燃料用的原料: (3)矿物燃料:(4)动植物油脂:(5)化学品:(6)按原料区分的制成品:(7)机械及运 输设备:(8)杂项制造品:(9)特殊处理商品。此分类是由联合国经社理事会所属统计委员 会根据战前国际联盟制定的《国际贸易统计简明商品目录》修订改编而成的。该分类在1950 年出版后经过几次修订,最终将国际贸易商品共分为10大类、63部、233组、786个小组 和1924个项目。其中0到4类为初级产品,5到8位制成品。目录编号为5位数,分别表 示类、部、组、小组和项目。该标准分类已被世界上绝大多数国家所采用。 为了满足进一步分析的要求,各国可以自由地选择它们自己的种类以及所包括的内容 实际上,有的国家所作的分解达到了七位数字。如851.02.07代表胶底的沙滩鞋。一个项目 的位数越高,我们就能够更准确地界定它所包括的相似商品集合

第 6 章 国际贸易理论的发展 4 贸易商品主要是中间产品,即中间产品占了很大比重;(3)公司内的产业内贸易有的是为了 规避和减轻关税、所得税等税负而进行的,为此,在贸易过程中实行调拨价格或者叫做转移 定价。这种价格可能远远低于、也可能远远高于世界市场价格;(4)研发密集型产品通过内 部市场的产业内贸易比重较高,一般占其总贸易的 50%以上。 6.1.3 产业内贸易的测定 1975 年格鲁贝尔和劳埃德在其论著中提出了产业内贸易的定义和测量方法。由于产业 内贸易是同类产品的贸易,因此,对同类产品的界定就显得十分重要。如果同类产品的“类” 界定得较为宽泛,则产业内贸易规模较大,产业内贸易占总贸易的比重较高;相反,如果同 类产品的“类”定义的较狭窄,则产业内贸易规模会变小,产业内贸易占总贸易的比重就相 应较低。 在格鲁贝尔和劳埃德计算产业内贸易指数(Intra-industry Trade Index)时,同类产品是 按联合国的国际贸易标准分类(SITC)的三位数来划分的。SITC 将国际贸易中的商品分为 10 大类(Section),大类以下分为 63 个部或章(Division),部以下又分为 233 个组(Group), 组以下又分为 786 个小组(Subgroup),小组以下又分为 1924 个项目(Item)。三位数的划 分即是在 SITC 中为同一“组”的产品就是同类产品(但也有人采用较为宽松的划分标准, 即以同一“部”的产品作为同类产品)。 [专栏 6—1] 国际贸易标准分类 联合国为了便于国际贸易商品资料的统计和国际间比较,制定了国际贸易商品的分类标 准。国际贸易标准分类(Standard International Trade Classification ;SITC)将国际贸易的商 品合并为十大部类:(0)食物与活禽畜;(1)饮料及烟类;(2)非食用或非燃料用的原料; (3)矿物燃料;(4)动植物油脂;(5)化学品;(6)按原料区分的制成品;(7)机械及运 输设备;(8)杂项制造品;(9)特殊处理商品。此分类是由联合国经社理事会所属统计委员 会根据战前国际联盟制定的《国际贸易统计简明商品目录》修订改编而成的。该分类在 1950 年出版后经过几次修订,最终将国际贸易商品共分为 10 大类、63 部、233 组、786 个小组 和 1924 个项目。其中 0 到 4 类为初级产品,5 到 8 位制成品。目录编号为 5 位数,分别表 示类、部、组、小组和项目。该标准分类已被世界上绝大多数国家所采用。 为了满足进一步分析的要求,各国可以自由地选择它们自己的种类以及所包括的内容。 实际上,有的国家所作的分解达到了七位数字。如 851.02.07 代表胶底的沙滩鞋。一个项目 的位数越高,我们就能够更准确地界定它所包括的相似商品集合

第6章国际贸易理论的发展 国际贸易标准分类的示例 节 项目 8 各种制成品 85 鞋类 851 鞋 851.01 鞋底的外层和鞋帮是橡胶或者人造塑料材料的鞋 851.02 鞋底的外层和鞋帮是皮革或者复合皮革的鞋,鞋 底的外层和鞋帮是橡胶或者人造塑料材料的鞋 格鲁贝尔和劳埃德计算产业内贸易指数的计算公式为: B=1.0-1(X:-M)WX+M) (0≤B≤1) 上式中,B是反映产业内贸易的指标,称为i产业产业内贸易指数,X为某种产业产 品的出口量,M为某种产业产品的进口量。 当X=M时,B,=1,说明某种产业部门产品的进口和出口的流量相等,贸易是完全的 产业内贸易。 当X=0,M≠0,或者X≠0,M0时,B=0,说明该产业产品的贸易是完全的产 业间贸易。 通常情况下,0<B<1。 由以上公式可知:产业间贸易指数=1一产业内贸易指数。 产业内贸易指数显然是从一个产业部门的角度来研究产业内贸易程度的,所以,产业内 贸易指数的大小受到三个主要因素的影响:一是与某种产业部门的产品特性有关,因为有些 产业部门的产品生产和消费具有明显的地域性,难以发生大规模的产业内贸易:二是与该产 业部门的成熟程度有关,高度发达成熟的产业部门容易发生产业内贸易,幼稚工业部门就难 以发生产业内贸易:三是与产业部门的划分有关,如果产业部门的划分细致,产业内贸易的 指数就比较小,如果产业部门的划分很粗略,产业内贸易指数就比较大。 6.1.4产业内贸易发展的一般规律 产业内贸易发展的一般规律表现在以下几个方面:

第 6 章 国际贸易理论的发展 5 国际贸易标准分类的示例 节 项目 8 各种制成品 85 鞋类 851 鞋 851.01 鞋底的外层和鞋帮是橡胶或者人造塑料材料的鞋 851.02 鞋底的外层和鞋帮是皮革或者复合皮革的鞋,鞋 底的外层和鞋帮是橡胶或者人造塑料材料的鞋 格鲁贝尔和劳埃德计算产业内贸易指数的计算公式为: Bi=1.0-|(Xi-Mi)|/(Xi+Mi) (0≤B≤1) 上式中,Bi 是反映产业内贸易的指标,称为 i 产业产业内贸易指数,Xi 为某种产业产 品的出口量,Mi 为某种产业产品的进口量。 当 Xi = Mi 时,Bi =1,说明某种产业部门产品的进口和出口的流量相等,贸易是完全的 产业内贸易。 当 Xi =0, Mi≠0,或者 Xi ≠0,Mi=0 时,Bi = 0,说明该产业产品的贸易是完全的产 业间贸易。 通常情况下,0<Bi<1。 由以上公式可知:产业间贸易指数=1-产业内贸易指数。 产业内贸易指数显然是从一个产业部门的角度来研究产业内贸易程度的,所以,产业内 贸易指数的大小受到三个主要因素的影响:一是与某种产业部门的产品特性有关,因为有些 产业部门的产品生产和消费具有明显的地域性,难以发生大规模的产业内贸易;二是与该产 业部门的成熟程度有关,高度发达成熟的产业部门容易发生产业内贸易,幼稚工业部门就难 以发生产业内贸易;三是与产业部门的划分有关,如果产业部门的划分细致,产业内贸易的 指数就比较小,如果产业部门的划分很粗略,产业内贸易指数就比较大。 6.1.4 产业内贸易发展的一般规律 产业内贸易发展的一般规律表现在以下几个方面: