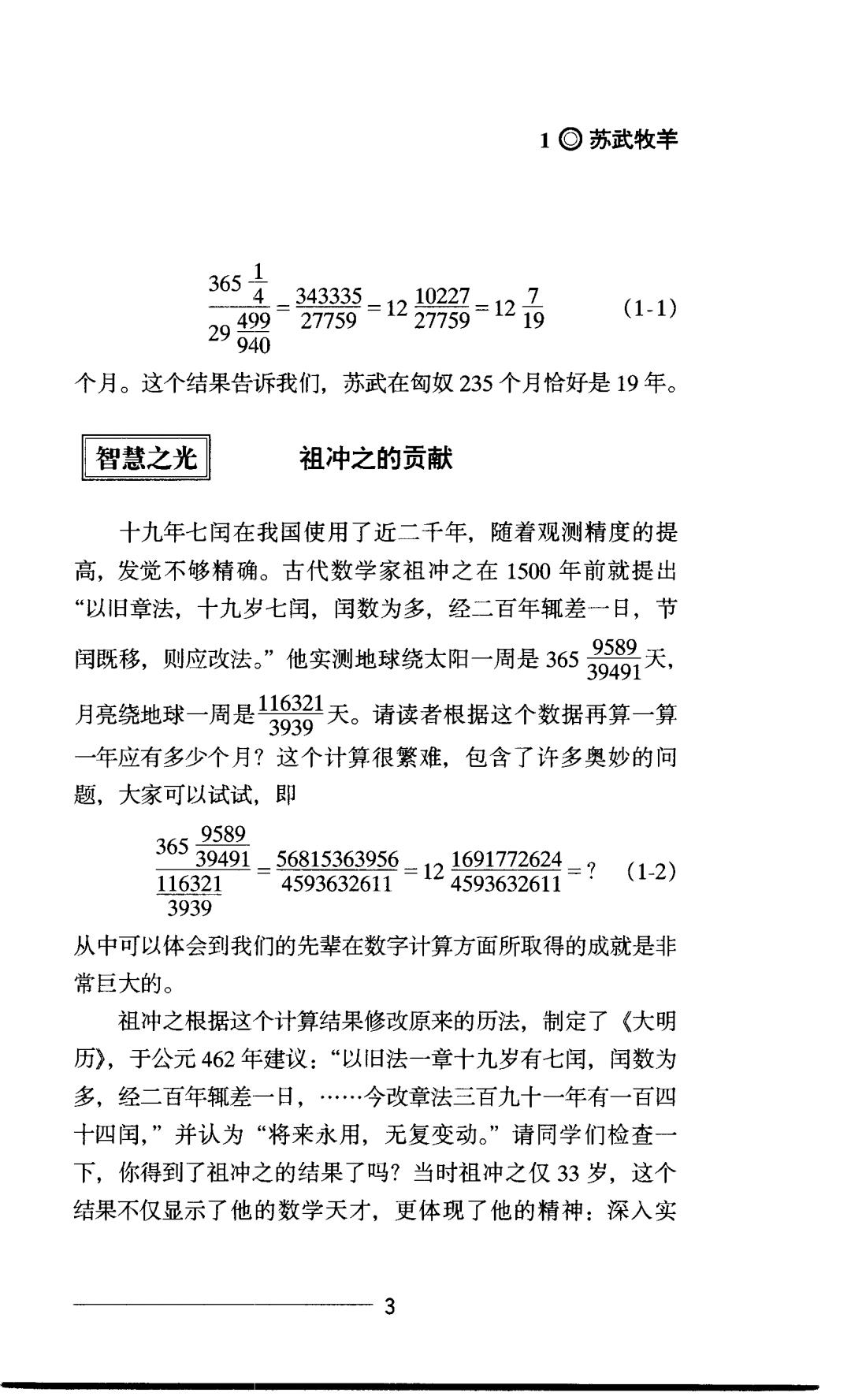

1©苏武牧羊 3651 29499 85-2器-2名 27759 (1-1) 940 个月。这个结果告诉我们,苏武在匈奴235个月恰好是19年。 智慧之光 祖冲之的贡献 十九年七闰在我国使用了近二千年,随着观测精度的提 高,发觉不够精确。古代数学家祖冲之在1500年前就提出 “以旧章法,十九岁七闰,闰数为多,经二百年辄差一日,节 国既移,则应政法,”他实调地球绕太阳一周是365天 月亮绕地球一周是163天。请读者根据这个数据再算一算 一年应有多少个月?这个计算很繁难,包含了许多奥妙的问 题,大家可以试试,即 9589 3653949_56815363956-12168177624-?(1-2) 116321 4593632611 4593632611 3939 从中可以体会到我们的先辈在数字计算方面所取得的成就是非 常巨大的。 祖冲之根据这个计算结果修改原来的历法,制定了《大明 历》,于公元462年建议:“以旧法一章十九岁有七闰,闰数为 多,经二百年辄差一日,…今改章法三百九十一年有一百四 十四闰,”并认为“将来永用,无复变动。”请同学们检查一 下,你得到了祖冲之的结果了吗?当时祖冲之仅33岁,这个 结果不仅显示了他的数学天才,更体现了他的精神:深入实 3

好玩的数学 中国古算解趣 际,精确测量,认真钻研,改革算法,既不虚推古人,也不迷 信权威,这都是值得我们学习的。 我国古代数学素以计算见长,通过直接的途径把理论和实 践结合起来,奠定了正确反映现实世界的理论基础。从这个简 单的例子就可以看出我国传统数学的特有风格。 读读练练 练习题 约简下列分数: 10227 1.27759 2. 1691772624 4593632611 爷案:10: 2 提示:参看“更相减损法”。 4

2粒米求程 庐山山高八十里 山峰顶上一粒米 黍米一转只三分几转转到山脚底 答曰:四百八十万转 选自《算法统宗》 本题是说庐山从山顶到山脚有一条80里长的道路,山顶 上有一粒黍米,滚动一周,行程3分,问沿着这条路滚到山脚 底,共转了多少周? 需要说明的是,这是一个明代的题,取明朝的度量制度, 1步=5尺,1里=360步。 解因为,1里=360步,1步=5尺=500分 80×360×500÷3=4800000(转) 所以,黍米转了480万转。 中算典故 积黍起度 这是一个很简单的四则趣题。为什么借“黍米”来命题 呢?这与我国度量衡制度形成的历史背景有关。这里我们讲一 个“积黍起度”的典故。 数学源于生活,度量衡制度的建立是生活的需要。何谓度 量衡?“度,乃分别长短之法也”。“量,乃分别多寡之法也”。 5

好玩的数学 中国古算解趣 “衡,乃分别轻重之法也”。古代建立度量衡制度的“标准参照 物”是什么呢?《说苑·辨物篇》:“度量权衡,以黍生之。十黍 为一分,十分为一寸,十寸为一尺,十尺为一丈。”《汉书律 历志》云:“以子谷柜()黍中者度之,九十分为黄钟之长, 十黍为分,十分为寸,十寸为尺。”当时,还确定以山西上党 境内者为佳。所谓“积黍为度”,就是以一定数量的中等秬黍 积累起来,作为度量的基本单位。 量的单位是以中等柜黍一千二百粒为一勺,十勺为一合 (g),十合为一升,十升为一斗,十斗为一斛(hu)。 衡的单位是定一勺重十二铢,二十四铢为一两,十六两为 一斤,三十斤为一钧,四钧为一石(dàn)。 需要说明的是度量衡起源的标准并不统一。在人类社会的 早期,各人群、部落约定不同的标准是可能的。传说我国夏禹 以自己身高定为一丈。又如《孙子算经》载:“度之所起于忽, 欲知其忽,蚕吐丝为忽,十忽为一丝,十丝为一毫,十毫为 厘,十厘为一分,十分为一寸,…。称之所起,起于黍,十 黍为一垒,十垒为一铢,二十四铢为一两,…。量之所起于 粟,六粟为一圭(gi),十圭为一撮,十撮为一抄,十抄为一 勺,”。起源之说虽然不一,从中可以看出,我国以农立 国,度量权衡,无一不与农业有关,但最终要靠国家立法,定 为制度。 春秋战国时代,各国各自为政,度量制度很不统一,秦始 皇统一六国以后,规范了文字,统一了货币和度量衡。这样秦 制就成了我国度量制度的基础,一直延续下来。 6

2◎粒米求程 读读练练 练习题 1.今有屋基,南北三丈,东西六丈,欲以砖砌之。凡积 二尺,用砖五枚,问计几何? 答日:四千五百枚。 2.今有索长五千七百九十四步,欲使作方问几何? 答日:一千四百四十八步三尺。 选自《孙子算经》 提示:求正方形边长。1步=6尺。 7