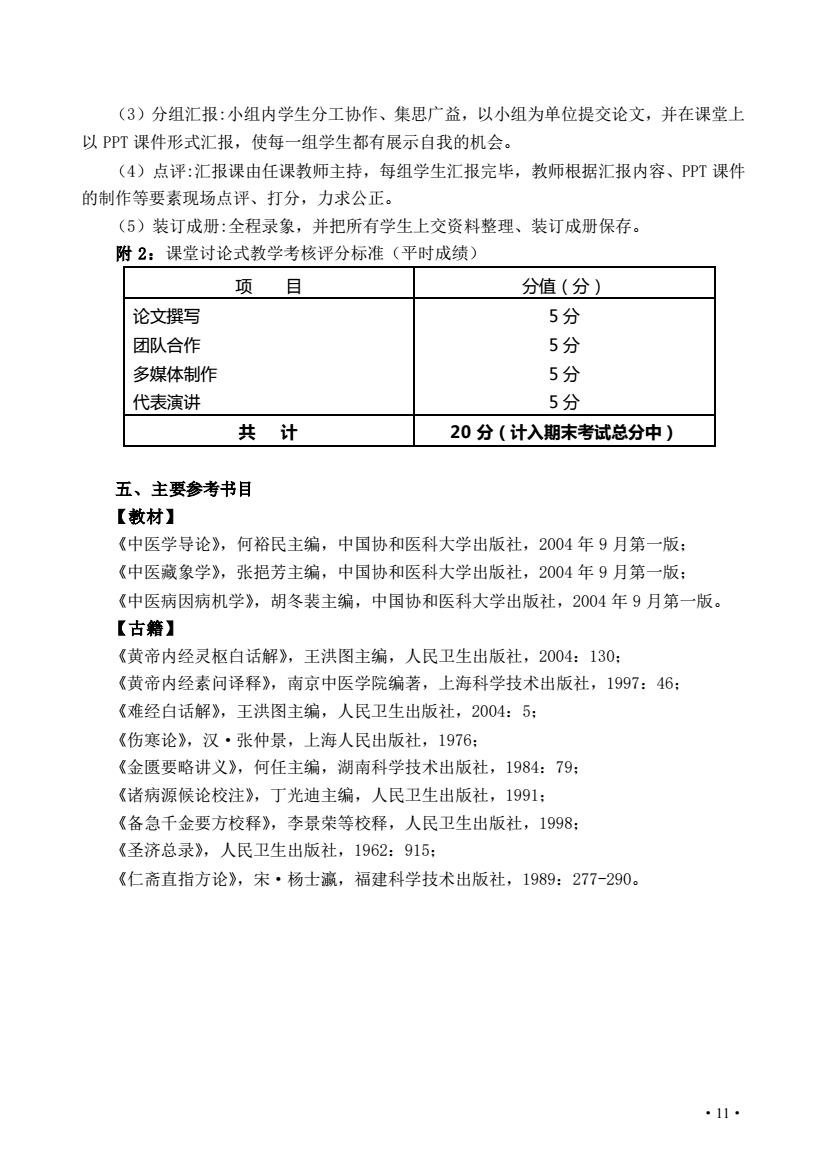

(3)分组汇报:小组内学生分工协作、集思广益,以小组为单位提交论文,并在课堂上 以PPT课件形式汇报,使每一组学生都有展示自我的机会。 (4)点评:汇报课由任课教师主持,每组学生汇报完毕,教师根据汇报内容、PPT课件 的制作等要素现场点评、打分,力求公正。 (5)装订成册:全程录象,并把所有学生上交资料整理、装订成册保存。 附2:课堂讨论式教学考核评分标准(平时成绩) 项目 分值(分) 论文撰写 5分 团队合作 5分 多媒体制作 5分 代表演讲 5分 共计 20分(计入期末考试总分中) 五、主要参考书目 【教材】 《中医学导论》,何裕民主编,中国协和医科大学出版社,2004年9月第一版: 《中医藏象学》,张挹芳主编,中国协和医科大学出版社,2004年9月第一版: 《中医病因病机学》,胡冬裴主编,中国协和医科大学出版社,2004年9月第一版。 【古籍】 《黄帝内经灵枢白话解》,王洪图主编,人民卫生出版社,2004:130: 《黄帝内经素问译释》,南京中医学院编著,上海科学技术出版社,1997:46: 《难经白话解》,王洪图主编,人民卫生出版社,2004:5: 《伤寒论》,汉·张仲景,上海人民出版社,1976: 《金匮要略讲义》,何任主编,湖南科学技术出版社,1984:79: 《诸病源候论校注》,丁光迪主编,人民卫生出版社,1991: 《备急千金要方校释》,李景荣等校释,人民卫生出版社,1998: 《圣济总录》,人民卫生出版社,1962:915: 《仁斋直指方论》,宋·杨士赢,福建科学技术出版社,1989:277-290。 ·11·

·11· (3)分组汇报:小组内学生分工协作、集思广益,以小组为单位提交论文,并在课堂上 以 PPT 课件形式汇报,使每一组学生都有展示自我的机会。 (4)点评:汇报课由任课教师主持,每组学生汇报完毕,教师根据汇报内容、PPT 课件 的制作等要素现场点评、打分,力求公正。 (5)装订成册:全程录象,并把所有学生上交资料整理、装订成册保存。 附 2:课堂讨论式教学考核评分标准(平时成绩) 项 目 分值(分) 论文撰写 团队合作 多媒体制作 代表演讲 5 分 5 分 5 分 5 分 共 计 20 分(计入期末考试总分中) 五、主要参考书目 【教材】 《中医学导论》,何裕民主编,中国协和医科大学出版社,2004 年 9 月第一版; 《中医藏象学》,张挹芳主编,中国协和医科大学出版社,2004 年 9 月第一版; 《中医病因病机学》,胡冬裴主编,中国协和医科大学出版社,2004 年 9 月第一版。 【古籍】 《黄帝内经灵枢白话解》,王洪图主编,人民卫生出版社,2004:130; 《黄帝内经素问译释》,南京中医学院编著,上海科学技术出版社,1997:46; 《难经白话解》,王洪图主编,人民卫生出版社,2004:5; 《伤寒论》,汉·张仲景,上海人民出版社,1976; 《金匮要略讲义》,何任主编,湖南科学技术出版社,1984:79; 《诸病源候论校注》,丁光迪主编,人民卫生出版社,1991; 《备急千金要方校释》,李景荣等校释,人民卫生出版社,1998; 《圣济总录》,人民卫生出版社,1962:915; 《仁斋直指方论》,宋·杨士瀛,福建科学技术出版社,1989:277-290

《中医基础理论》教学大纲 课程编号:01.021.3.1 课程名称:中医基础理论 The Basic Theory of Traditional Chinese Medicine 开课(二级)学院:基础医学院 课程性质:必修课 学分:4学分 学时:56学时 本课程总学时为56学时,以课堂讲授为主,结合多媒体教学。 前期课程:无要求 授课对象:护理、管理、卫生、中药本科专业 考核方式:考试、考查(论文),其中期末考试占80%,平时成绩占20%,平时成绩主要 通过论文进行评定。平时成绩占总成绩的20%。 课程基本要求(或课程简介): 《中医基础理论》是学习中医学的一门必修的基础理论课程。其内容具体包括《中医 学导论》、《中医藏象学》、《中医病因病机学》三个板块。《中医学导论》主要介绍中医学理 论体系的形成与发展、中医学与古代哲学的关系等基本知识。《中医藏象学》主要论述人的 形态组织结构、生理功能活动的规律及其相互关系。《中医病因病机学》介绍了中医研究和 ·12·

·12· 《中医基础理论》教学大纲 课程编号:01.021.3.1 课程名称:中医基础理论 The Basic Theory of Traditional Chinese Medicine 开课(二级)学院:基础医学院 课程性质:必修课 学分:4 学分 学时:56 学时 本课程总学时为 56 学时,以课堂讲授为主,结合多媒体教学。 前期课程:无要求 授课对象:护理、管理、卫生、中药本科专业 考核方式:考试、考查(论文),其中期末考试占 80%,平时成绩占 20%,平时成绩主要 通过论文进行评定。平时成绩占总成绩的 20%。 课程基本要求(或课程简介): 《中医基础理论》是学习中医学的一门必修的基础理论课程。其内容具体包括《中医 学导论》、《中医藏象学》、《中医病因病机学》三个板块。《中医学导论》主要介绍中医学理 论体系的形成与发展、中医学与古代哲学的关系等基本知识。《中医藏象学》主要论述人的 形态组织结构、生理功能活动的规律及其相互关系。《中医病因病机学》介绍了中医研究和

阐释人类疾病的起因及其发生、发展和转归规律。 The Basic Theory of Traditional Chinese Medicine mainly introduces the formation and development of TCM theory,the relationship between TCM and Ancient Philosophy,the structures and functions of the human body,etiology and pathogenesis,the treatment and prevention of the diseases and so on.It is a compulsory course of basic TCM 大纲内容: 一、前言 【课程目的】 通过本课程的学习,要求学员基本掌握、熟悉或了解中医学的基本理论、基本知识等内 容,为学习中医其他课程打下必要的基础。 【教学要求】 教学方法上,要求教师必须贯彻理论联系实际的原则,用通俗的语言,由浅入深、循序 渐进地讲述各部分的基本概念和基础理论、基本知识内容,做到重点突出,讲清难点,并 可适当安排小组讨论,以巩固课堂所学的重点内容。教学过程中,要尽量把抽象的概念具 体化、形象化,以提高课堂教学效果。 二、教学要求和内容、方法 第一章绪论 【目的要求】 1.了解中医药的起源。 2.了解中医学理论体系的形成。 3.熟悉中医学的基本特点。 【教学内容】 第一节中医学理论体系的形成与发展 第二节中医学的基本特点 1.整体观念。 2.辨证论治。 【教学方式】 以课堂讲授为主,结合多媒体教学以及自学讨论。 第二章中医学的哲学基础 【目的要求】 1.了解中医学与古代哲学的关系。 2.掌握元气论、阴阳学说、五行学说的基本内容。 ·13·

·13· 阐释人类疾病的起因及其发生、发展和转归规律。 The Basic Theory of Traditional Chinese Medicine mainly introduces the formation and development of TCM theory,the relationship between TCM and Ancient Philosophy, the structures and functions of the human body, etiology and pathogenesis, the treatment and prevention of the diseases and so on. It is a compulsory course of basic TCM. 大纲内容: 一、前言 【课程目的】 通过本课程的学习,要求学员基本掌握、熟悉或了解中医学的基本理论、基本知识等内 容,为学习中医其他课程打下必要的基础。 【教学要求】 教学方法上,要求教师必须贯彻理论联系实际的原则,用通俗的语言,由浅入深、循序 渐进地讲述各部分的基本概念和基础理论、基本知识内容,做到重点突出,讲清难点,并 可适当安排小组讨论,以巩固课堂所学的重点内容。教学过程中,要尽量把抽象的概念具 体化、形象化,以提高课堂教学效果。 二、教学要求和内容、方法 第一章 绪论 【目的要求】 1.了解中医药的起源。 2.了解中医学理论体系的形成。 3. 熟悉中医学的基本特点。 【教学内容】 第一节 中医学理论体系的形成与发展 第二节 中医学的基本特点 1.整体观念。 2.辨证论治。 【教学方式】 以课堂讲授为主,结合多媒体教学以及自学讨论。 第二章 中医学的哲学基础 【目的要求】 1.了解中医学与古代哲学的关系。 2.掌握元气论、阴阳学说、五行学说的基本内容

3.了解元气论、阴阳和五行学说在中医学中的应用概况。 【教学内容】 第一节元气论 1.气的起源和概念。 2.元气论的主要内容。 3.元气论在中医学中的应用。 第二节阴阳学说 1.阴阳的概念。 2.阴阳的属性区分。 3.阴阳之间的相互关系。 (1)对立制约 (2)互根互用 (3)消长平衡 (4)相互转化 4.阴阳学说在中医学中的应用。 (1)说明组织结构 (2)说明生理活动 (3)说明病理变化 (4)用于疾病诊断 (5)用于疾病治疗 第三节五行学说 1.五行的概念。 2.五行的特性。 3.事物属性的五行分类。 4.五行相生相克。 5.五行之间的生克异常。 6.五行学说在中医学中的应用。 (1)说明五脏的生理功能及其相互关系 (2)说明五脏病变的相互影响 (3)用于疾病诊断 (4)用于疾病治疗 第四节中医学的主要思维方法 1.中医学思维方法的特点。 2.中医学的主要思维方法。 【教学方式】 ·14…

·14· 3.了解元气论、阴阳和五行学说在中医学中的应用概况。 【教学内容】 第一节 元气论 1.气的起源和概念。 2.元气论的主要内容。 3.元气论在中医学中的应用。 第二节 阴阳学说 1.阴阳的概念。 2.阴阳的属性区分。 3.阴阳之间的相互关系。 (1)对立制约 (2)互根互用 (3)消长平衡 (4)相互转化 4.阴阳学说在中医学中的应用。 (1)说明组织结构 (2)说明生理活动 (3)说明病理变化 (4)用于疾病诊断 (5)用于疾病治疗 第三节 五行学说 1.五行的概念。 2.五行的特性。 3.事物属性的五行分类。 4.五行相生相克。 5.五行之间的生克异常。 6.五行学说在中医学中的应用。 (1)说明五脏的生理功能及其相互关系 (2)说明五脏病变的相互影响 (3)用于疾病诊断 (4)用于疾病治疗 第四节 中医学的主要思维方法 1.中医学思维方法的特点。 2.中医学的主要思维方法。 【教学方式】

以课堂讲授为主,结合多媒体教学以及自学讨论。 第三章气血津液 【目的要求】 1.熟悉气血津液的概念。 2.掌握气的生成、功能和运动形式: 3.了解元气、宗气、营气、卫气的生成、分布和功能特点。 4.掌握血的生成、功能和运行规律。 5.了解津液的生成、功能以及输布与排泄过程。 6.了解气血津液之间的相互关系。 【教学内容】 第一节气 1.气的生成。 2.气的功能。 (1)推动作用 (2)固摄作用 (3)温煦作用 (4)防御作用 (5)气化作用 3.气的运动。 4.气的分类。 (1)元气 (2)宗气 (3)营气、卫气 第二节血 1.血的生成。 2.血的功能。 (1)营养滋润作用 (2)血是精神活动的主要物质基础 (3)载气 3.血的运行 第三节津液 1.津液的生成。 2.津液的功能。 (1)滋润和营养作用 ·15·

·15· 以课堂讲授为主,结合多媒体教学以及自学讨论。 第三章 气血津液 【目的要求】 1.熟悉气血津液的概念。 2.掌握气的生成、功能和运动形式。 3.了解元气、宗气、营气、卫气的生成、分布和功能特点。 4.掌握血的生成、功能和运行规律。 5.了解津液的生成、功能以及输布与排泄过程。 6.了解气血津液之间的相互关系。 【教学内容】 第一节 气 1.气的生成。 2.气的功能。 (1)推动作用 (2)固摄作用 (3)温煦作用 (4)防御作用 (5)气化作用 3.气的运动。 4.气的分类。 (1)元气 (2)宗气 (3)营气、卫气 第二节 血 1.血的生成。 2.血的功能。 (1)营养滋润作用 (2)血是精神活动的主要物质基础 (3)载气 3.血的运行 第三节 津液 1.津液的生成。 2.津液的功能。 (1)滋润和营养作用