第三节 奇恒之腑 1.脑。 2.女子胞。 第四节脏腑之间的关系 1.脏与脏的关系。 2.脏与腑的关系。 3.腑与腑的关系。 【教学方式】 以课堂讲授为主,结合多媒体教学以及自学讨论。 第五章经络 【目的要求】 1.了解经络和经络学说的概念。 2.熟悉经络系统的内容 3.熟悉十二经脉的走向、交接、表里相合、流注次序、分布规律。 4.熟悉奇经八脉的名称、分布及其各自的生理功能。 5.了解经络的生理功能。 【教学内容】 第一节经络系统的组成 1.经脉。 2.络脉。 3.连属部。 第二节十二经脉 1.走向和交接。 2.表里相合。 3.流注次序。 4.分布规律。 第三节奇经八脉 1.生理功能。 2.循行分布及功能特点。 (1)督脉 (2)任脉 (3)冲脉 (4)带脉 ·6

·6· 第三节 奇恒之腑 1.脑。 2.女子胞。 第四节 脏腑之间的关系 1.脏与脏的关系。 2.脏与腑的关系。 3.腑与腑的关系。 【教学方式】 以课堂讲授为主,结合多媒体教学以及自学讨论。 第五章 经络 【目的要求】 1.了解经络和经络学说的概念。 2.熟悉经络系统的内容。 3.熟悉十二经脉的走向、交接、表里相合、流注次序、分布规律。 4.熟悉奇经八脉的名称、分布及其各自的生理功能。 5.了解经络的生理功能。 【教学内容】 第一节 经络系统的组成 1.经脉。 2.络脉。 3.连属部。 第二节 十二经脉 1.走向和交接。 2.表里相合。 3.流注次序。 4.分布规律。 第三节 奇经八脉 1.生理功能。 2.循行分布及功能特点。 (1)督脉 (2)任脉 (3)冲脉 (4)带脉

第四节经络的生理功能 1.联络组织器官、沟通表里上下。 2.通行气血阴阳。 3.感应与传导。 4.调节机能活动。 【教学方式】 以课堂讲授为主,结合多媒体教学以及自学讨论。 第六章病因 【目的要求】 1.了解病因的概念及其内容分类。 2.掌握六淫及疫疠之邪各自的性质和致病特点。 3.掌握七情与五脏的关系及其各自致病特点。 4.熟悉饮食失宜与疾病的关系 5.熟悉劳逸失当与疾病的关系。 6.掌握痰饮和瘀血的概念、形成及其致病特点。 【教学内容】 第一节外感病因 1.六淫。 (1)风邪 (2)寒邪 (3)暑邪 (4)湿邪 (5)燥邪 (6)火(热)之邪 2.疠气。 (1)疠气的性质和致病特点 (2)影响疠气发生与流行的因素 第二节内伤病因 1.内伤七情。 (1)喜 (2)怒 (3)忧 (4)思 (5)悲 。7

·7· 第四节 经络的生理功能 1.联络组织器官、沟通表里上下。 2.通行气血阴阳。 3.感应与传导。 4.调节机能活动。 【教学方式】 以课堂讲授为主,结合多媒体教学以及自学讨论。 第六章 病因 【目的要求】 1.了解病因的概念及其内容分类。 2.掌握六淫及疫疠之邪各自的性质和致病特点。 3.掌握七情与五脏的关系及其各自致病特点。 4.熟悉饮食失宜与疾病的关系。 5.熟悉劳逸失当与疾病的关系。 6.掌握痰饮和瘀血的概念、形成及其致病特点。 【教学内容】 第一节 外感病因 1.六淫。 (1)风邪 (2)寒邪 (3)暑邪 (4)湿邪 (5)燥邪 (6)火(热)之邪 2.疠气。 (1)疠气的性质和致病特点 (2)影响疠气发生与流行的因素 第二节 内伤病因 1.内伤七情。 (1)喜 (2)怒 (3)忧 (4)思 (5)悲

(6)恐 (7)惊 2.饮食失宜。 (1)饥饱失常 (2)饮食不洁 (3)饮食偏嗜 3.劳逸失当。 (1)过劳 (2)过逸 第三节病理产物形成的病因 1.痰饮 2.瘀血 【教学方式】 以课堂讲授为主,结合多媒体教学以及自学讨论。 第七章病机 【目的要求】 1.熟悉邪正的概念。 2.熟悉发病的基本原理。 3.掌握邪正盛衰的病理变化。 4.掌握阴阳失调的病理变化。 5.熟悉气血津液失常的基本病理变化。 【教学内容】 第一节发病机理 1.正气在疾病发生中的作用。 2.邪气在疾病发生中的作用。 3.邪正斗争与发病缓急。 第二节病变机理 1.邪正盛衰。 (1)邪正盛衰与虚实变化 (2)邪正盛衰与疾病转归 2.阴阳失调。 (1)阴阳偏盛 (2)阴阳偏衰 3.气血津液失常。 。84

·8· (6)恐 (7)惊 2.饮食失宜。 (1)饥饱失常 (2)饮食不洁 (3)饮食偏嗜 3.劳逸失当。 (1)过劳 (2)过逸 第三节 病理产物形成的病因 1.痰饮 2.瘀血 【教学方式】 以课堂讲授为主,结合多媒体教学以及自学讨论。 第七章 病机 【目的要求】 1.熟悉邪正的概念。 2.熟悉发病的基本原理。 3.掌握邪正盛衰的病理变化。 4.掌握阴阳失调的病理变化。 5.熟悉气血津液失常的基本病理变化。 【教学内容】 第一节 发病机理 1.正气在疾病发生中的作用。 2.邪气在疾病发生中的作用。 3.邪正斗争与发病缓急。 第二节 病变机理 1.邪正盛衰。 (1)邪正盛衰与虚实变化 (2)邪正盛衰与疾病转归 2.阴阳失调。 (1)阴阳偏盛 (2)阴阳偏衰 3.气血津液失常

(1)气失常 (2)血失常 (3)津液失常 【教学方式】 以课堂讲授为主,结合多媒体教学以及自学讨论。 第八章养生与治则 【目的要求】 1.了解养生的基本原则。 2.了解养生的主要方法。 3.了解未病先防、既病防变的方法 4.了解治则的概念及其与治法的关系。 5.掌握扶正祛邪的概念及其应用原则。 6.掌握标本先后的概念及其应用原则。 7.掌握正治、反治的概念及其常用治法。 8.熟悉因人因地因时制宜的概念及其应用原则。 【教学内容】 第一节养生 1.养生的基本原则。 2.养生的主要方法。 第二节治则 1.正治与反治。 2.治标与治本。 3.扶正与祛邪。 4.调整阴阳。 5.调理脏腑。 6.因人因时因地制宜。 。9

·9· (1)气失常 (2)血失常 (3)津液失常 【教学方式】 以课堂讲授为主,结合多媒体教学以及自学讨论。 第八章 养生与治则 【目的要求】 1.了解养生的基本原则。 2.了解养生的主要方法。 3.了解未病先防、既病防变的方法 4.了解治则的概念及其与治法的关系。 5.掌握扶正祛邪的概念及其应用原则。 6.掌握标本先后的概念及其应用原则。 7.掌握正治、反治的概念及其常用治法。 8.熟悉因人因地因时制宜的概念及其应用原则。 【教学内容】 第一节 养生 1.养生的基本原则。 2.养生的主要方法。 第二节 治则 1.正治与反治。 2.治标与治本。 3.扶正与祛邪。 4.调整阴阳。 5.调理脏腑。 6.因人因时因地制宜

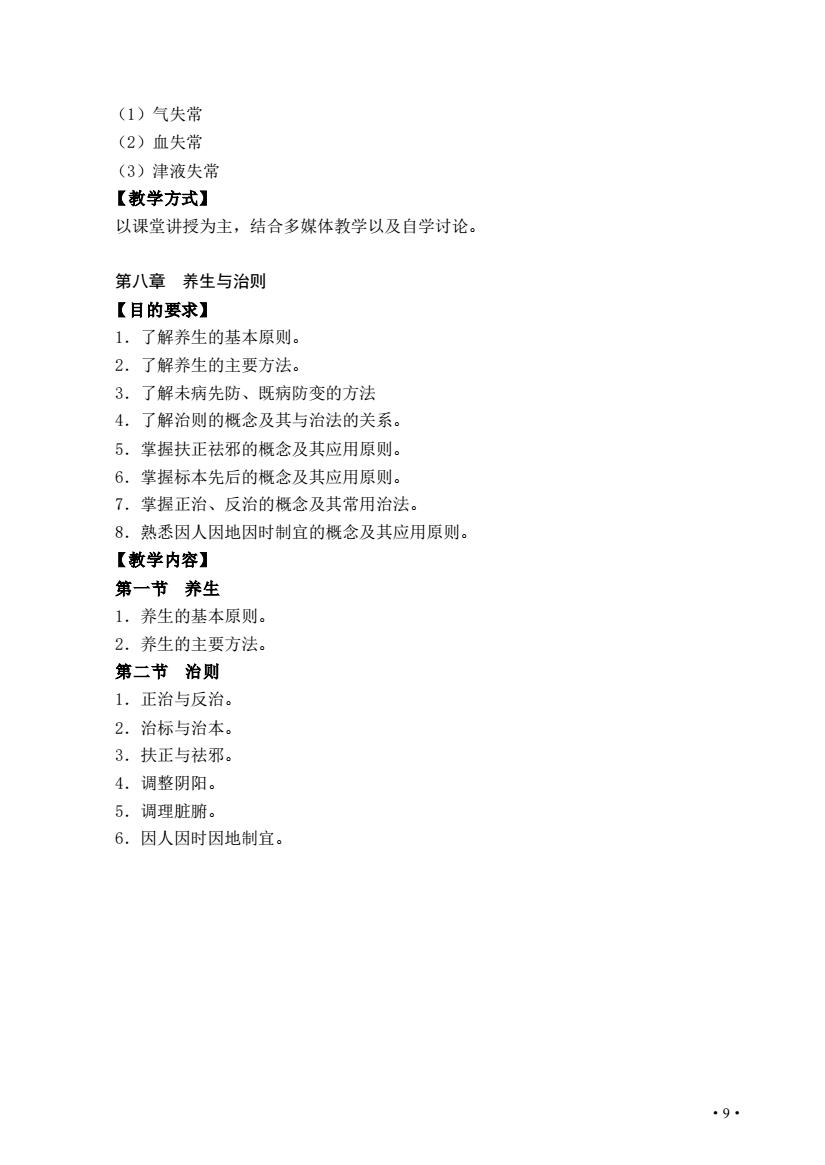

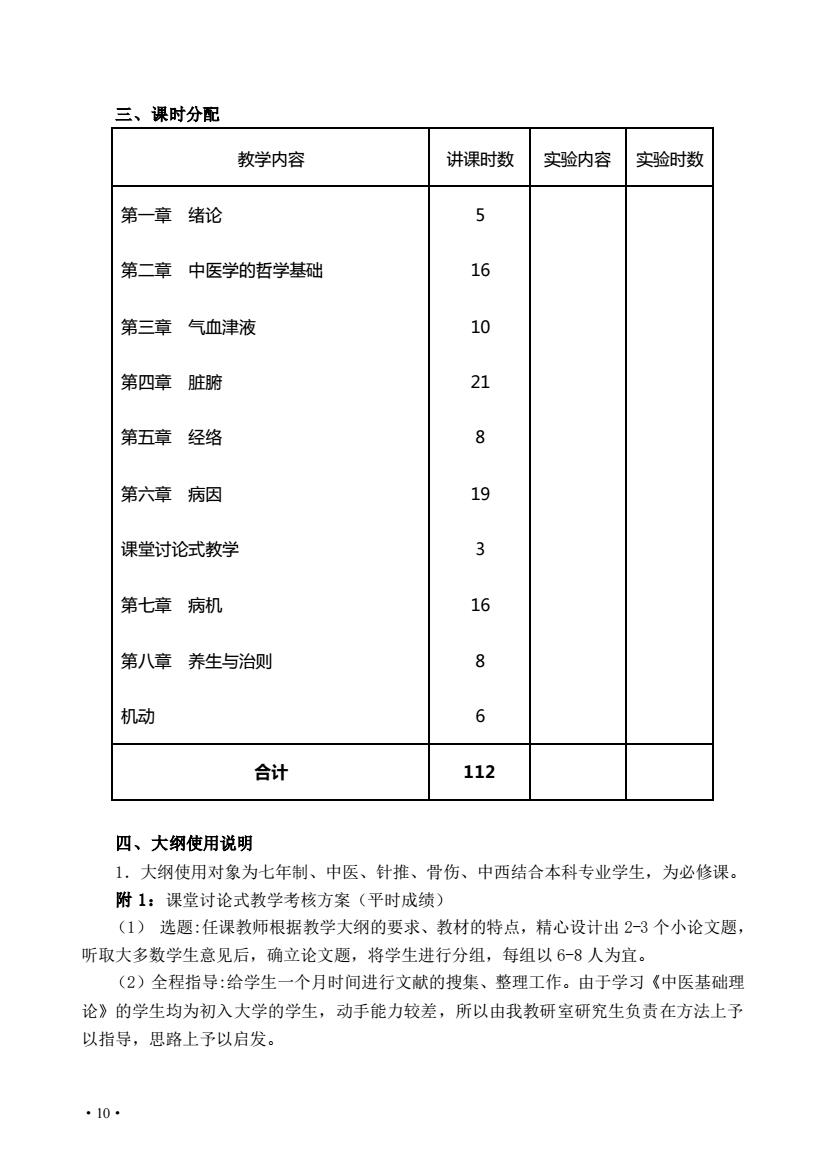

三、课时分配 教学内容 讲课时数 实验内容 实验时数 第一章绪论 5 第二章中医学的哲学基础 16 第三章气血津液 10 第四章脏腑 21 第五章经络 8 第六章病因 19 课堂讨论式教学 3 第七章病机 16 第八章养生与治则侧 8 机动 6 合计 112 四、大纲使用说明 1.大纲使用对象为七年制、中医、针推、骨伤、中西结合本科专业学生,为必修课。 附1:课堂讨论式教学考核方案(平时成绩) (1)选题:任课教师根据教学大纲的要求、教材的特点,精心设计出2-3个小论文题, 听取大多数学生意见后,确立论文题,将学生进行分组,每组以6-8人为宜。 (2)全程指导:给学生一个月时间进行文献的搜集、整理工作。由于学习《中医基础理 论》的学生均为初入大学的学生,动手能力较差,所以由我教研室研究生负责在方法上予 以指导,思路上予以启发。 ·10·

·10· 三、课时分配 教学内容 讲课时数 实验内容 实验时数 第一章 绪论 第二章 中医学的哲学基础 第三章 气血津液 第四章 脏腑 第五章 经络 第六章 病因 课堂讨论式教学 第七章 病机 第八章 养生与治则 机动 5 16 10 21 8 19 3 16 8 6 合计 112 四、大纲使用说明 1.大纲使用对象为七年制、中医、针推、骨伤、中西结合本科专业学生,为必修课。 附 1:课堂讨论式教学考核方案(平时成绩) (1) 选题:任课教师根据教学大纲的要求、教材的特点,精心设计出 2-3 个小论文题, 听取大多数学生意见后,确立论文题,将学生进行分组,每组以 6-8 人为宜。 (2)全程指导:给学生一个月时间进行文献的搜集、整理工作。由于学习《中医基础理 论》的学生均为初入大学的学生,动手能力较差,所以由我教研室研究生负责在方法上予 以指导,思路上予以启发