编号⑴ 培训前⑵ 培训后⑶ 差值d ⑷ 秩次⑸ 1 7 10 3 9 2 7 9 2 6.5 3 7 7 0 - 4 6 7 1 3 5 7 10 3 9 6 7 6 -1 -3 7 8 9 1 3 8 2 6 4 11 9 9 8 -1 -3 10 6 9 3 9 11 4 6 2 6.5 12 6 6 0 - 13 6 7 1 3 T+=60 T-=-6

编号⑴ 培训前⑵ 培训后⑶ 差值d ⑷ 秩次⑸ 1 7 10 3 9 2 7 9 2 6.5 3 7 7 0 - 4 6 7 1 3 5 7 10 3 9 6 7 6 -1 -3 7 8 9 1 3 8 2 6 4 11 9 9 8 -1 -3 10 6 9 3 9 11 4 6 2 6.5 12 6 6 0 - 13 6 7 1 3 T+=60 T-=-6

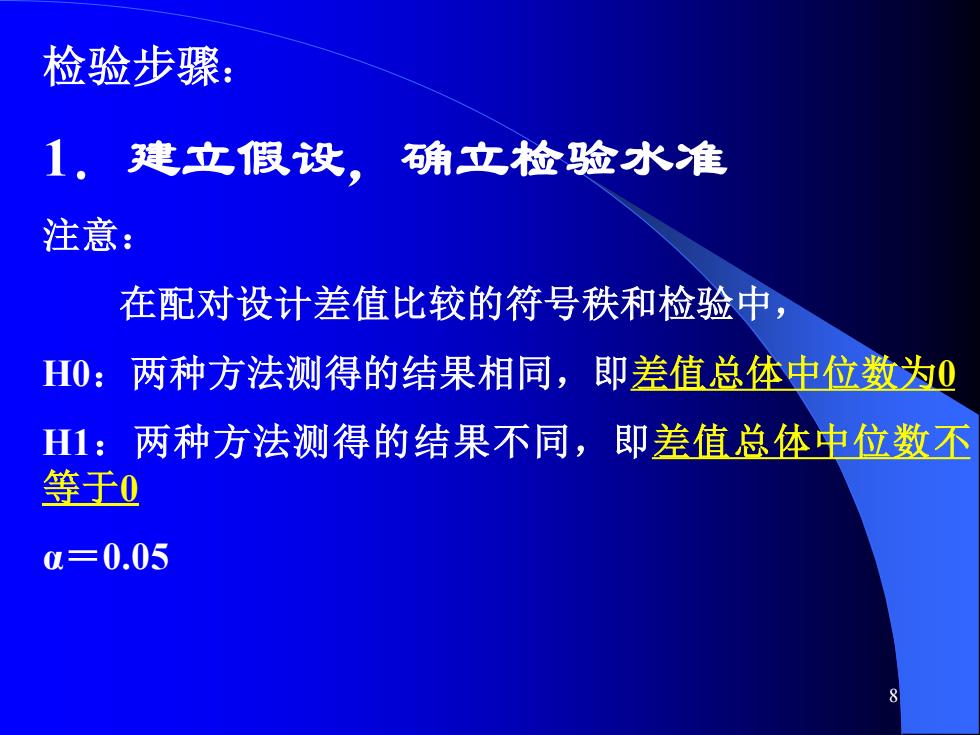

8 检验步骤: 1.建立假设,确立检验水准 注意: 在配对设计差值比较的符号秩和检验中, H0:两种方法测得的结果相同,即差值总体中位数为0 H1:两种方法测得的结果不同,即差值总体中位数不 等于0 α=0.05

8 检验步骤: 1.建立假设,确立检验水准 注意: 在配对设计差值比较的符号秩和检验中, H0:两种方法测得的结果相同,即差值总体中位数为0 H1:两种方法测得的结果不同,即差值总体中位数不 等于0 α=0.05

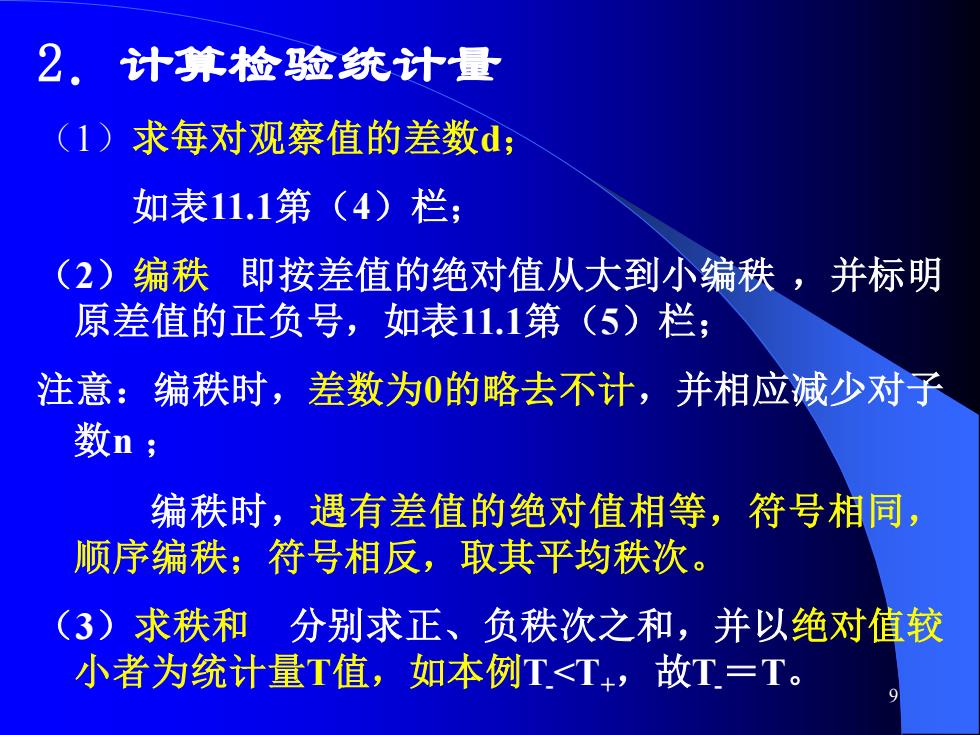

9 2.计算检验统计量 (1)求每对观察值的差数d; 如表11.1第(4)栏; (2)编秩 即按差值的绝对值从大到小编秩 ,并标明 原差值的正负号,如表11.1第(5)栏; 注意:编秩时,差数为0的略去不计,并相应减少对子 数n ; 编秩时,遇有差值的绝对值相等,符号相同, 顺序编秩;符号相反,取其平均秩次。 (3)求秩和 分别求正、负秩次之和,并以绝对值较 小者为统计量T值,如本例T-<T+,故T-=T

9 2.计算检验统计量 (1)求每对观察值的差数d; 如表11.1第(4)栏; (2)编秩 即按差值的绝对值从大到小编秩 ,并标明 原差值的正负号,如表11.1第(5)栏; 注意:编秩时,差数为0的略去不计,并相应减少对子 数n ; 编秩时,遇有差值的绝对值相等,符号相同, 顺序编秩;符号相反,取其平均秩次。 (3)求秩和 分别求正、负秩次之和,并以绝对值较 小者为统计量T值,如本例T-<T+,故T-=T

10 3.确定P值,做出推断结论 (1)查表法 当n≤50时,查T界值表(附表 9)(配对比较的秩和检验界值表),得P值, 按所取检验水准作出推断结论。 T值落在范围内,P> 界值P T值落在范围外,P< 界值P 本例n=13, T-=6,查附表T界值表(配对比较的符 号秩和检验用),T落在α=0.05的T界值范围外,按 α=0.05水准拒绝H0,接受H1。故可认为培训前后护理 质量评分有差别,培训后高于培训前,培训有利于提 高护理质量

10 3.确定P值,做出推断结论 (1)查表法 当n≤50时,查T界值表(附表 9)(配对比较的秩和检验界值表),得P值, 按所取检验水准作出推断结论。 T值落在范围内,P> 界值P T值落在范围外,P< 界值P 本例n=13, T-=6,查附表T界值表(配对比较的符 号秩和检验用),T落在α=0.05的T界值范围外,按 α=0.05水准拒绝H0,接受H1。故可认为培训前后护理 质量评分有差别,培训后高于培训前,培训有利于提 高护理质量

(2)正态近似法:如 n>50,可按下式正 态近似检验: ( 1)( 2 1) / 24 ( 1) / 4 0 .5 + + − + − = n n n T n n u 如果有相同秩次,应用下面的校正公式: ( ) 4 8 1 2 4 ( 1)(2 1) ( 1)/ 4 0.5 3 i i t t n n n T n n u − − + + − + − = 式中 ti为 第 i 个相同秩次的个数。如有相同秩次:3.5,3.5,6,6,6, 则∑(t 3 i-ti)=(23 -2)+(33 -3) 连续性校 正数 校正数

(2)正态近似法:如 n>50,可按下式正 态近似检验: ( 1)( 2 1) / 24 ( 1) / 4 0 .5 + + − + − = n n n T n n u 如果有相同秩次,应用下面的校正公式: ( ) 4 8 1 2 4 ( 1)(2 1) ( 1)/ 4 0.5 3 i i t t n n n T n n u − − + + − + − = 式中 ti为 第 i 个相同秩次的个数。如有相同秩次:3.5,3.5,6,6,6, 则∑(t 3 i-ti)=(23 -2)+(33 -3) 连续性校 正数 校正数