第四十三章 人工合成抗菌药

第四十三章 人工合成抗菌药

÷喹诺酮类药物概述 √简史 √抗菌作用机理 √细菌耐药性机理 √喹诺酮类药理学共同特点 √代表药物及其应用 。磺胺类药物 ÷其他合成抗菌药

❖ 喹诺酮类药物概述 ✓简史 ✓抗菌作用机理 ✓细菌耐药性机理 ✓喹诺酮类药理学共同特点 ✓代表药物及其应用 ❖ 磺胺类药物 ❖ 其他合成抗菌药

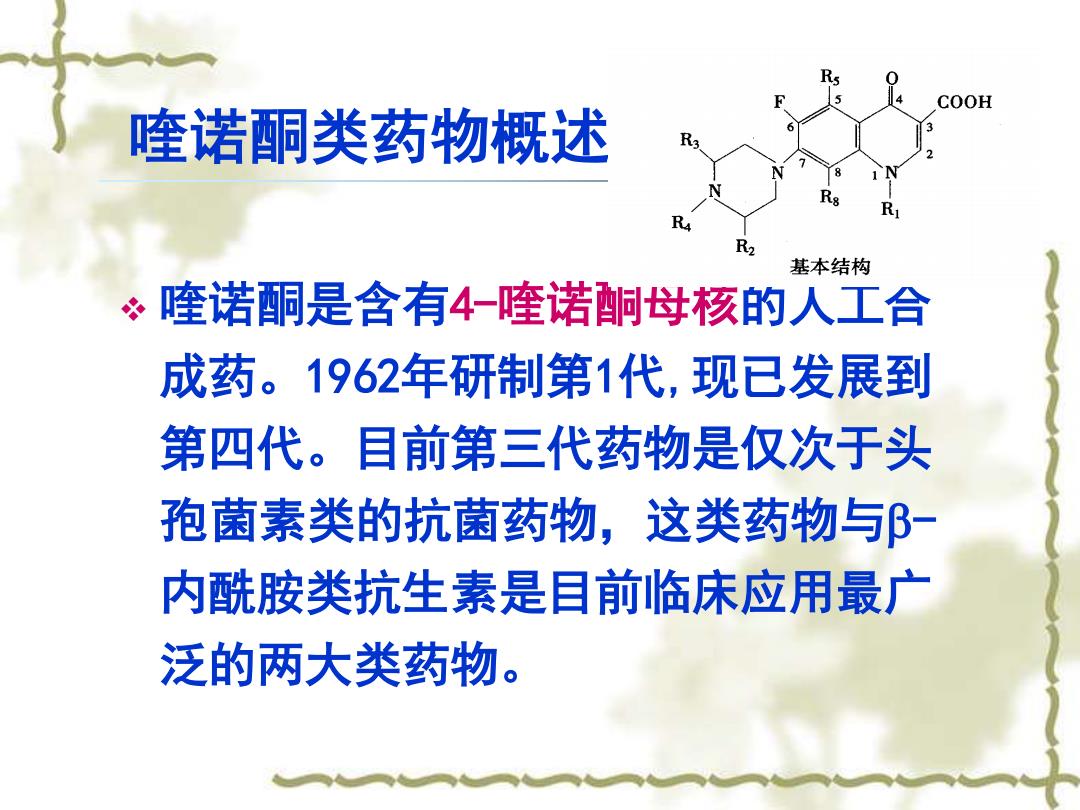

R COOH 喹诺酮类药物概述 基本结构 ÷喹诺酮是含有4-喹诺酮母核的人工合 成药。1962年研制第1代,现已发展到 第四代。目前第三代药物是仅次于头 孢菌素类的抗菌药物,这类药物与β 内酰胺类抗生素是目前临床应用最广 泛的两大类药物

喹诺酮类药物概述 ❖ 喹诺酮是含有4-喹诺酮母核的人工合 成药。1962年研制第1代,现已发展到 第四代。目前第三代药物是仅次于头 孢菌素类的抗菌药物,这类药物与- 内酰胺类抗生素是目前临床应用最广 泛的两大类药物

简史 ÷第一代萘啶酸于1962年应用于临床,能抑制部 分G菌感染。因其抗菌谱窄、口服吸收差、血药 浓度低、易产生耐药性及不良反应多等缺点,仅 用于敏感细菌所致泌尿道感染 ÷第二代以吡哌酸为代表(1973年),对G杆菌 有较强的作用。产生耐药性较少、口服吸收良好, 分布较广,但血中药浓低,尿中药浓高,临床用 于尿路感染和肠道感染

简史 ❖ 第一代 萘啶酸于1962年应用于临床,能抑制部 分G-菌感染。因其抗菌谱窄、口服吸收差、血药 浓度低、易产生耐药性及不良反应多等缺点,仅 用于敏感细菌所致泌尿道感染 ❖ 第二代 以吡哌酸为代表(1973年),对G-杆菌 有较强的作用。产生耐药性较少、口服吸收良好, 分布较广,但血中药浓低,尿中药浓高,临床用 于尿路感染和肠道感染

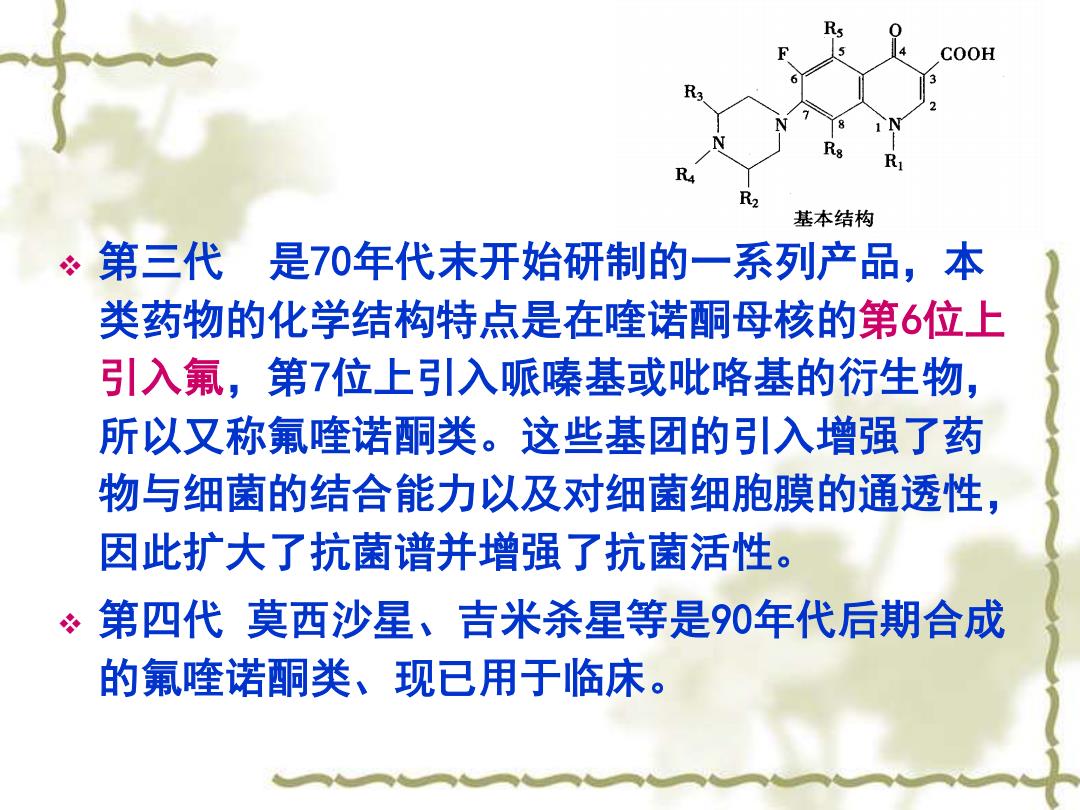

COOH 基本结构 ÷第三代是70年代末开始研制的一系列产品,本 类药物的化学结构特点是在喹诺酮母核的第6位上 引入氟,第7位上引入哌嗪基或吡咯基的衍生物, 所以又称氟喹诺酮类。这些基团的引入增强了药 物与细菌的结合能力以及对细菌细胞膜的通透性, 因此扩大了抗菌谱并增强了抗菌活性。 ·第四代莫西沙星、吉米杀星等是90年代后期合成 的氟喹诺酮类、现已用于临床

❖ 第三代 是70年代末开始研制的一系列产品,本 类药物的化学结构特点是在喹诺酮母核的第6位上 引入氟,第7位上引入哌嗪基或吡咯基的衍生物, 所以又称氟喹诺酮类。这些基团的引入增强了药 物与细菌的结合能力以及对细菌细胞膜的通透性, 因此扩大了抗菌谱并增强了抗菌活性。 ❖ 第四代 莫西沙星、吉米杀星等是90年代后期合成 的氟喹诺酮类、现已用于临床