至于媒介文本制作、传播和消费的过程以及社会情境,媒介形式对于内容表达的 影响等等,基本不在其视野之内:二是过于注重价值批判,总是试图给学生好与 坏、对与错的标准答案。”① 此后,伴随不同媒介形态的交替诞生,各种新的问题不断出现,不同社会诉 求相应产生,人们对于媒介、对于大众文化的认知也慢慢趋于理性和专业性,媒 介素养的内涵与外延则随之不断变化。“在新的信息与传播技术影响下,当符号 文本的物质性不仅仅只依靠纸质的文字听说读写,而更依赖视听和计算机为基础 的技能时,素养不仅指使用者所具有的种种特性,更是技术与使用者之间依赖于 媒介共同生产的相互关系。相应的,媒介素养定义也必然要扩展为参与、批判。” ② 二、媒介素养的四次“范式转移” 按照美国学者爱德华·萨义德关于“理论旅行”的说法,“各种观念和理论也 在人与人、境域与境域,以及时代与时代之间旅行。”®在过去的几十年间,“媒 介素养”在全球范围内历经了四次可称之为“范式转移”的变化: 1.20世纪30年代的保护主义立场:第一代范式以比较精英的观点视大众 媒介为“下九流”的“带菌者”,传播对社会、高尚文化尤其是对青少年有害的 信息,媒介素养教育的职责是给公众打预防针,防止侵害。 2.20世纪60年代强调提升对媒介内容的选择和辨别力:第二代范式认为 并不是所有的媒介内容都是有害的,关键是如何引导受众进行明智的选择,在接 触媒介时,去其糟粕取其精华。 3.上世纪80年代重点对媒介文本的批判性解读:第三代范式转而强调大众 媒介制造假性意识(false consciousness)的巨大潜力,使受众在不知不觉中 接受一种由外部文化强加的价值观念,而媒介正好代表了这种占统治地位的主流 文化,所以媒介素养的首要任务是培养批判解读能力。 4.上世纪90年代以来的参与式社区行动:第四代范式的主要内涵是参与式 的社区行动,即由对媒介的批判性思考转为通过“赋权”“促成健康的媒介社区, 而非仅仅指责媒介的不是”。2004年,美国学者Potter发展了批判性解读,提 出媒介素养认知理论,将研究重点放在了头脑复杂和大脑信息处理方面,可以说 是对媒介素养“第四范式”极有价值的拓展。同时,在实践领域,媒介素养在健 康素养和健康社区运动中,尤其基于新媒介技术及互动性,业已发挥出积极的作 用。④ 从早期对媒介内容的一边倒的抵制到趋于理性、建设性的态度,从对媒介文 本的关注到参与式社区行动的倡导,从最初相对被动的“保护主义”到后期主动 的“赋权解放”,媒介素养的这四次“范式转移”背后不仅凸显了社会发展、媒 介演进背景下社会需要的变迁,也展示了媒介素养理念的内涵与外延、媒介素养 教育的内容与方法等多个层面的历时性变化。 三、媒介素养的定义 作为一个地道的“舶来品”,“媒介素养”出自英文“Media Literacy”, ①黄且、郭丽华:《媒介教育教什么?一一20世纪西方媒介素养理念的变迁》,载《现代传播》,2008(3)。 ⑧黄旦、郭丽华:《媒介教育教什么?一一20世纪西方媒介素养理念的变迁》,载《现代传播》,2008(3). ⑧[美]爱德华·萨义德,李自修译:《世界·文本·批评家》,440页,北京,生活读者新知三联书店,2009。 ⑧参见陆晔:《媒介素养:理念、认知、参与》,3-5页,北京,经济科学出版社,2010。 11

11 至于媒介文本制作、传播和消费的过程以及社会情境, 媒介形式对于内容表达的 影响等等, 基本不在其视野之内; 二是过于注重价值批判,总是试图给学生好与 坏、对与错的标准答案。”① 此后,伴随不同媒介形态的交替诞生,各种新的问题不断出现,不同社会诉 求相应产生,人们对于媒介、对于大众文化的认知也慢慢趋于理性和专业性,媒 介素养的内涵与外延则随之不断变化。“在新的信息与传播技术影响下,当符号 文本的物质性不仅仅只依靠纸质的文字听说读写,而更依赖视听和计算机为基础 的技能时,素养不仅指使用者所具有的种种特性,更是技术与使用者之间依赖于 媒介共同生产的相互关系。相应的,媒介素养定义也必然要扩展为参与、批判。” ② 二、媒介素养的四次“范式转移” 按照美国学者爱德华•萨义德关于“理论旅行”的说法,“各种观念和理论也 在人与人、境域与境域,以及时代与时代之间旅行。”③在过去的几十年间,“媒 介素养”在全球范围内历经了四次可称之为“范式转移”的变化: 1.20 世纪 30 年代的保护主义立场:第一代范式以比较精英的观点视大众 媒介为“下九流”的“带菌者”,传播对社会、高尚文化尤其是对青少年有害的 信息,媒介素养教育的职责是给公众打预防针,防止侵害。 2.20 世纪 60 年代强调提升对媒介内容的选择和辨别力:第二代范式认为 并不是所有的媒介内容都是有害的,关键是如何引导受众进行明智的选择,在接 触媒介时,去其糟粕取其精华。 3.上世纪 80 年代重点对媒介文本的批判性解读:第三代范式转而强调大众 媒介制造假性意识(false consciousness)的巨大潜力,使受众在不知不觉中 接受一种由外部文化强加的价值观念,而媒介正好代表了这种占统治地位的主流 文化,所以媒介素养的首要任务是培养批判解读能力。 4.上世纪 90 年代以来的参与式社区行动:第四代范式的主要内涵是参与式 的社区行动,即由对媒介的批判性思考转为通过“赋权”“促成健康的媒介社区, 而非仅仅指责媒介的不是”。2004 年,美国学者 Potter 发展了批判性解读,提 出媒介素养认知理论,将研究重点放在了头脑复杂和大脑信息处理方面,可以说 是对媒介素养“第四范式”极有价值的拓展。同时,在实践领域,媒介素养在健 康素养和健康社区运动中,尤其基于新媒介技术及互动性,业已发挥出积极的作 用。④ 从早期对媒介内容的一边倒的抵制到趋于理性、建设性的态度,从对媒介文 本的关注到参与式社区行动的倡导,从最初相对被动的“保护主义”到后期主动 的“赋权解放”,媒介素养的这四次“范式转移”背后不仅凸显了社会发展、媒 介演进背景下社会需要的变迁,也展示了媒介素养理念的内涵与外延、媒介素养 教育的内容与方法等多个层面的历时性变化。 三、媒介素养的定义 作为一个地道的“舶来品”,“媒介素养”出自英文“Media Literacy”, ① 黄旦、郭丽华:《媒介教育教什么?——20 世纪西方媒介素养理念的变迁》,载《现代传播》,2008(3)。 ② 黄旦、郭丽华:《媒介教育教什么?——20 世纪西方媒介素养理念的变迁》,载《现代传播》,2008(3)。 ③ [美]爱德华·萨义德,李自修译:《世界·文本·批评家》,440 页,北京,生活读者新知三联书店,2009。 ④ 参见陆晔:《媒介素养:理念、认知、参与》,3-5 页,北京,经济科学出版社,2010

中文表达也包括“传媒素养”、“媒体素养”、“媒介认知能力”、“媒介识读 能力”等,其传统的意涵与读书、看报、写作等密切相关,意指“一种能读会写 的能力”。随着传播媒介的不断发展,媒介素养的外延、内涵也得以不断拓展。 “有的人把素养一词和印刷媒体联系在一起,称之为阅读素养:有的人把素养和 电影、电视联系在一起,称之为视觉素养:有的人把素养和计算机联系在一起, 称之为计算机素养。但这三者都不是媒介素养的同义词,他们仅仅是组成部分。 媒介素养除了这三个方面外还包括很多。但是这三者也必不可少。”①关于媒介素 养的界定,目前比较有代表性的表述如下: 媒介素养指使用和解读媒介信息所需要的知识、技巧和能力。② 媒介素养就是指人们正确地判断和估价媒介信息的意义和作用,有效地创造 和传播信息的素养。随着计算机及其互联网络的普及,人们又提出了计算机素养、 信息素养和网络素养。信息时代的媒介素养不仅包括判断信息的能力,还包括有 效地创造和传播信息的能力。® 媒介素养是指人们面对媒介的各种讯息的选择能力、理解能力、质疑能力、 评估能力、思辨性应变能力,以及创造和制作媒介讯息能力。也可再简化为获取、 分析、传播和运用各种形式媒介讯息的能力。⑧ 所谓传媒素养,就是人们认识、利用和参与大众传媒方面的素养。传媒素养 不仅有个人的,还包括社会环境、社会组织、传媒机构、权力机构的传媒素养。 媒介素养就是理解一种大众媒介的影响,并且主动地以多角度的、批判性的 方式,接近、分析、评价和响应大众媒介的素质。@ 媒介素养包括三个层面的意义,第一个层面是个人能够简单地意识到媒介 “饮食”平衡和管理的重要性,即如何合理地选择及分配媒介使用时间;第二个 层面是掌握具体的、批判性的媒介使用能力,如学会分析和质疑传媒的构架和信 息;第三个层面是能够深入到传媒表层框架之内,进一步挖掘媒介信息之所以被 生产出来的目的。⑦ 媒介素养是我们经常使用的对媒介信息的洞察能力。我们在知识结构上建构 这种洞察力。我们需要工具和原材料来建构我们的知识结构。这些工具就是我们 的技能。原材料来源于媒体和现实世界。积极运用意味着我们能正确理解媒介信 息以及能和它们形成互动。® 1992年,美国“阿斯彭媒介素养领袖会议”将媒介素养界定为“近用、分析、 评判和创作各种媒介的能力”(Media literacy is the ability to access, analyze,evaluate and create media in a variety of forms). 2001年,美国煤介素养联盟给媒介素养下的定义是:通过利用越来越广泛的 图像,语言和声音等媒介信息,使人们能够成为具有批判意识的思考者和具有创 新性的创造者。 W.James Potter,Media Literacy.Sage Publications,Thousand Oaks,2001,p.3. ②转引自张艳秋:《理解媒介素养:起源、范式与路径》,80页,北京,人民出版社,2012。 ⑧张冠文、于健:《浅论媒介素养教育》,载《中国远程教育》,2003(7)。 ④张开:《媒介素养概论》,99页,北京,中国传媒大学出版社,2006。 。谢金文:《新闻与传播通论》,77-78页,上海,复旦大学出版社,2006。 0[美]朱莉娅·伍德,董璐译:《生活中的传播》,340页,北京,北京大学出版社,2009。 ⑦张艳秋:《国外媒介教育发展探析》,载《国际新闻界》,2005(2)。 W.James Potter,Media Literacy.Sage Publications,Thousand Oaks,2001,P.3. 。张艳秋:《理解媒介素养:起源、范式与路径》,81页,北京,人民出版社,2012。 。转引自陈晓慧、王晓来、张博:《美国媒介素养定义的演变和会议主题的变革》,载《中国电化教育》,2012 12

12 中文表达也包括“传媒素养”、“媒体素养”、“媒介认知能力”、“媒介识读 能力”等,其传统的意涵与读书、看报、写作等密切相关,意指“一种能读会写 的能力”。随着传播媒介的不断发展,媒介素养的外延、内涵也得以不断拓展。 “有的人把素养一词和印刷媒体联系在一起,称之为阅读素养;有的人把素养和 电影、电视联系在一起,称之为视觉素养;有的人把素养和计算机联系在一起, 称之为计算机素养。但这三者都不是媒介素养的同义词,他们仅仅是组成部分。 媒介素养除了这三个方面外还包括很多。但是这三者也必不可少。”①关于媒介素 养的界定,目前比较有代表性的表述如下: 媒介素养指使用和解读媒介信息所需要的知识、技巧和能力。② 媒介素养就是指人们正确地判断和估价媒介信息的意义和作用,有效地创造 和传播信息的素养。随着计算机及其互联网络的普及,人们又提出了计算机素养、 信息素养和网络素养。信息时代的媒介素养不仅包括判断信息的能力,还包括有 效地创造和传播信息的能力。③ 媒介素养是指人们面对媒介的各种讯息的选择能力、理解能力、质疑能力、 评估能力、思辨性应变能力,以及创造和制作媒介讯息能力。也可再简化为获取、 分析、传播和运用各种形式媒介讯息的能力。④ 所谓传媒素养,就是人们认识、利用和参与大众传媒方面的素养。传媒素养 不仅有个人的,还包括社会环境、社会组织、传媒机构、权力机构的传媒素养。 ⑤ 媒介素养就是理解一种大众媒介的影响,并且主动地以多角度的、批判性的 方式,接近、分析、评价和响应大众媒介的素质。⑥ 媒介素养包括三个层面的意义,第一个层面是个人能够简单地意识到媒介 “饮食”平衡和管理的重要性,即如何合理地选择及分配媒介使用时间;第二个 层面是掌握具体的、批判性的媒介使用能力,如学会分析和质疑传媒的构架和信 息;第三个层面是能够深入到传媒表层框架之内,进一步挖掘媒介信息之所以被 生产出来的目的。⑦ 媒介素养是我们经常使用的对媒介信息的洞察能力。我们在知识结构上建构 这种洞察力。我们需要工具和原材料来建构我们的知识结构。这些工具就是我们 的技能。原材料来源于媒体和现实世界。积极运用意味着我们能正确理解媒介信 息以及能和它们形成互动。⑧ 1992年,美国“阿斯彭媒介素养领袖会议”将媒介素养界定为“近用、分析、 评判和创作各种媒介的能力”(Media literacy is the ability to access, analyze, evaluate and create media in a variety of forms)。⑨ 2001年,美国媒介素养联盟给媒介素养下的定义是:通过利用越来越广泛的 图像,语言和声音等媒介信息,使人们能够成为具有批判意识的思考者和具有创 新性的创造者。⑩ ① W.James Potter,Media Literacy. Sage Publications, Thousand Oaks,2001, p.3. ② 转引自张艳秋:《理解媒介素养:起源、范式与路径》,80 页,北京,人民出版社,2012。 ③ 张冠文、于健:《浅论媒介素养教育》,载《中国远程教育》,2003(7)。 ④ 张开:《媒介素养概论》,99 页,北京,中国传媒大学出版社,2006。 ⑤ 谢金文:《新闻与传播通论》,77-78 页,上海,复旦大学出版社,2006。 ⑥ [美]朱莉娅·伍德,董璐译:《生活中的传播》,340 页,北京,北京大学出版社,2009。 ⑦ 张艳秋:《国外媒介教育发展探析》,载《国际新闻界》,2005(2)。 ⑧ W.James Potter,Media Literacy. Sage Publications, Thousand Oaks,2001, p.3. ⑨ 张艳秋:《理解媒介素养:起源、范式与路径》,81 页,北京,人民出版社,2012。 ⑩ 转引自陈晓慧、王晓来、张博:《美国媒介素养定义的演变和会议主题的变革》,载《中国电化教育》,2012

综合中外研究者的相关表述,不难看出,媒介素养首先是一种能力,一种当 代公民必须掌握的能力,这种能力涉及三个有机组成部分:全面认识媒介、批判 性理解媒介、积极参与和使用媒介。对于现代公民而言,只有在全面认识媒介的 基础上,才能对媒介内容与媒介现象进行有的放矢的批判性理解,最终才能利用 媒介“为我所用”。 据此,本书给媒介素养下的定义是,所谓媒介素养就是人们对不同媒介的特 质与功能的认知能力,对媒介传播信息的解读与批判能力,以及参与媒介、运用 媒介及其信息为个人生存发展和社会进步服务的能力。 2012(7)。 13

13 综合中外研究者的相关表述,不难看出,媒介素养首先是一种能力,一种当 代公民必须掌握的能力,这种能力涉及三个有机组成部分:全面认识媒介、批判 性理解媒介、积极参与和使用媒介。对于现代公民而言,只有在全面认识媒介的 基础上,才能对媒介内容与媒介现象进行有的放矢的批判性理解,最终才能利用 媒介“为我所用”。 据此,本书给媒介素养下的定义是,所谓媒介素养就是人们对不同媒介的特 质与功能的认知能力,对媒介传播信息的解读与批判能力,以及参与媒介、运用 媒介及其信息为个人生存发展和社会进步服务的能力。 2012(7)

第二节媒介素养何以如此重要? 从内涵上厘清了媒介素养的基本概念之后,我们需要明确的另一个基本而重 要的问题即是:“媒介素养之于现代公民的意义究竟在哪里”。之所以说其“基本 而重要”,是因为这个问题直接关涉到了开设本门课程的必要性。我们认为,对 于现代公民而言,媒介素养主要具有三个方面的意义: 一、媒介素养决定了人们能否保持敏锐的洞察力来分辨“媒介世 界”和“现实世界”的界限。 如前所述,无处不在的媒介为我们建构了一个五彩斑斓的“媒介世界”。表 面看来,经由这个“媒介世界”,我们似乎对“现实世界”无所不知,循着这个 逻辑,你也许会认为媒介向我们展示的就是一个实在世界的真实状况,因此,“媒 介世界”与“现实世界”没有区别。然而,事实真是如此吗?反观历史,媒体歪 曲反映“现实世界”的例子不胜枚举。“大跃进”时期,我们的传媒无视积贫积 弱、自然灾害严重的国内实际以及科技日新月异的国际形势,报道的却是国内千 军万马“大炼钢铁”、“大放卫星”的热烈景象。这其中,两个世界的差别又何止 千万,简直是天壤之别。对此,李普曼曾一针见血地指出:“偶然的事实,创造 性的想象,情不自禁地信以为真,这三个因素便会产生一种虚假的现实,导致人 们做出激烈的本能反应。显而易见,在某些情况下,人们会像对待现实那样对虚 构的东西做出有力的反应,而在许多场合,他们还会制造这种虚构的东西并做出 反应。”①从这个意义上讲,仅仅依靠“媒介世界”获得的信息并不意味着我们就 能全面理解和把握“现实世界”的所有问题,也并不意味着我们据此就能够知道 应该如何去处理和解决这些问题。 那么,无法明辨两个世界的区别,究竟会带来怎样的后果?美国社会学者迈 克尔·舒德森在其论著《新闻社会学》的开篇即为我们讲述了这样一个真实的故 事 美国著名揭黑记者林肯·斯蒂芬斯在其自传中曾以“我制造了犯罪高潮”为 题讲述了自己的一段经历。那是在19世纪90年代的一天,在纽约一家报纸当记者 的斯蒂芬斯假装睡着,偷听到身边几位警察正在悄悄谈论的一个有关某名人的有 趣案件,随后,他为其所在的报纸写了一篇报道。接着,一家与之竞争的报纸的 市政栏目编辑训斥了他的记者雅各布·里斯,因为他没有挖到同样具有爆炸性的 新闻。很快,不甘示弱的里斯迎头赶上,也报道出了斯蒂芬斯没有发现的犯罪新 闻。竞争就此在两个记者之间展开,并迅速引发了整个纽约新闻界深挖轰动犯罪 新闻的浪潮,不知内情的纽约市民开始担心他们所生活的这个城市的治安问题。 “似乎在那几周里,纽约的门锁和看门狗都有了可观的销量,人们上街更加小心, 或者比平时回家更早了。”倍感压力的还有警察总长特迪·罗斯福,当获知真相 后,他直截了当地要求他的记者朋友们停止这种“没有意义的事情”,于是,“犯 罪高潮结束了,纽约人又可以轻松地呼吸了”。 这个故事中,纽约市民之所以会对城市的治安状况产生错觉,不是源自纽约 的社会现实,而是由于记者们争先恐后报道犯罪新闻的“竞赛”。所以,舒德森 对此的评价是一一“新闻记者不仅报道现实,而且创造现实。”但是,这并不意 味着记者可以随心所欲地编造事实,“我们认为新闻从业者建构了世界,不等于 ①[美]沃尔特·李普曼,阁克文、江红译:《公众舆论》,12页,上海:上海人民出版社,2002。 14

14 第二节 媒介素养何以如此重要? 从内涵上厘清了媒介素养的基本概念之后,我们需要明确的另一个基本而重 要的问题即是:“媒介素养之于现代公民的意义究竟在哪里”。之所以说其“基本 而重要”,是因为这个问题直接关涉到了开设本门课程的必要性。我们认为,对 于现代公民而言,媒介素养主要具有三个方面的意义: 一、媒介素养决定了人们能否保持敏锐的洞察力来分辨“媒介世 界”和“现实世界”的界限。 如前所述,无处不在的媒介为我们建构了一个五彩斑斓的“媒介世界”。表 面看来,经由这个“媒介世界”,我们似乎对“现实世界”无所不知,循着这个 逻辑,你也许会认为媒介向我们展示的就是一个实在世界的真实状况,因此,“媒 介世界”与“现实世界”没有区别。然而,事实真是如此吗?反观历史,媒体歪 曲反映“现实世界”的例子不胜枚举。“大跃进”时期,我们的传媒无视积贫积 弱、自然灾害严重的国内实际以及科技日新月异的国际形势,报道的却是国内千 军万马“大炼钢铁”、“大放卫星”的热烈景象。这其中,两个世界的差别又何止 千万,简直是天壤之别。对此,李普曼曾一针见血地指出:“偶然的事实,创造 性的想象,情不自禁地信以为真,这三个因素便会产生一种虚假的现实,导致人 们做出激烈的本能反应。显而易见,在某些情况下,人们会像对待现实那样对虚 构的东西做出有力的反应,而在许多场合,他们还会制造这种虚构的东西并做出 反应。”①从这个意义上讲,仅仅依靠“媒介世界”获得的信息并不意味着我们就 能全面理解和把握“现实世界”的所有问题,也并不意味着我们据此就能够知道 应该如何去处理和解决这些问题。 那么,无法明辨两个世界的区别,究竟会带来怎样的后果?美国社会学者迈 克尔·舒德森在其论著《新闻社会学》的开篇即为我们讲述了这样一个真实的故 事—— 美国著名揭黑记者林肯·斯蒂芬斯在其自传中曾以“我制造了犯罪高潮”为 题讲述了自己的一段经历。那是在19世纪90年代的一天,在纽约一家报纸当记者 的斯蒂芬斯假装睡着,偷听到身边几位警察正在悄悄谈论的一个有关某名人的有 趣案件,随后,他为其所在的报纸写了一篇报道。接着,一家与之竞争的报纸的 市政栏目编辑训斥了他的记者雅各布·里斯,因为他没有挖到同样具有爆炸性的 新闻。很快,不甘示弱的里斯迎头赶上,也报道出了斯蒂芬斯没有发现的犯罪新 闻。竞争就此在两个记者之间展开,并迅速引发了整个纽约新闻界深挖轰动犯罪 新闻的浪潮,不知内情的纽约市民开始担心他们所生活的这个城市的治安问题。 “似乎在那几周里,纽约的门锁和看门狗都有了可观的销量,人们上街更加小心, 或者比平时回家更早了。”倍感压力的还有警察总长特迪·罗斯福,当获知真相 后,他直截了当地要求他的记者朋友们停止这种“没有意义的事情”,于是,“犯 罪高潮结束了,纽约人又可以轻松地呼吸了”。 这个故事中,纽约市民之所以会对城市的治安状况产生错觉,不是源自纽约 的社会现实,而是由于记者们争先恐后报道犯罪新闻的“竞赛”。所以,舒德森 对此的评价是——“新闻记者不仅报道现实,而且创造现实。”但是,这并不意 味着记者可以随心所欲地编造事实,“我们认为新闻从业者建构了世界,不等于 ① [美]沃尔特·李普曼,阎克文、江红译:《公众舆论》,12 页,上海:上海人民出版社,2002

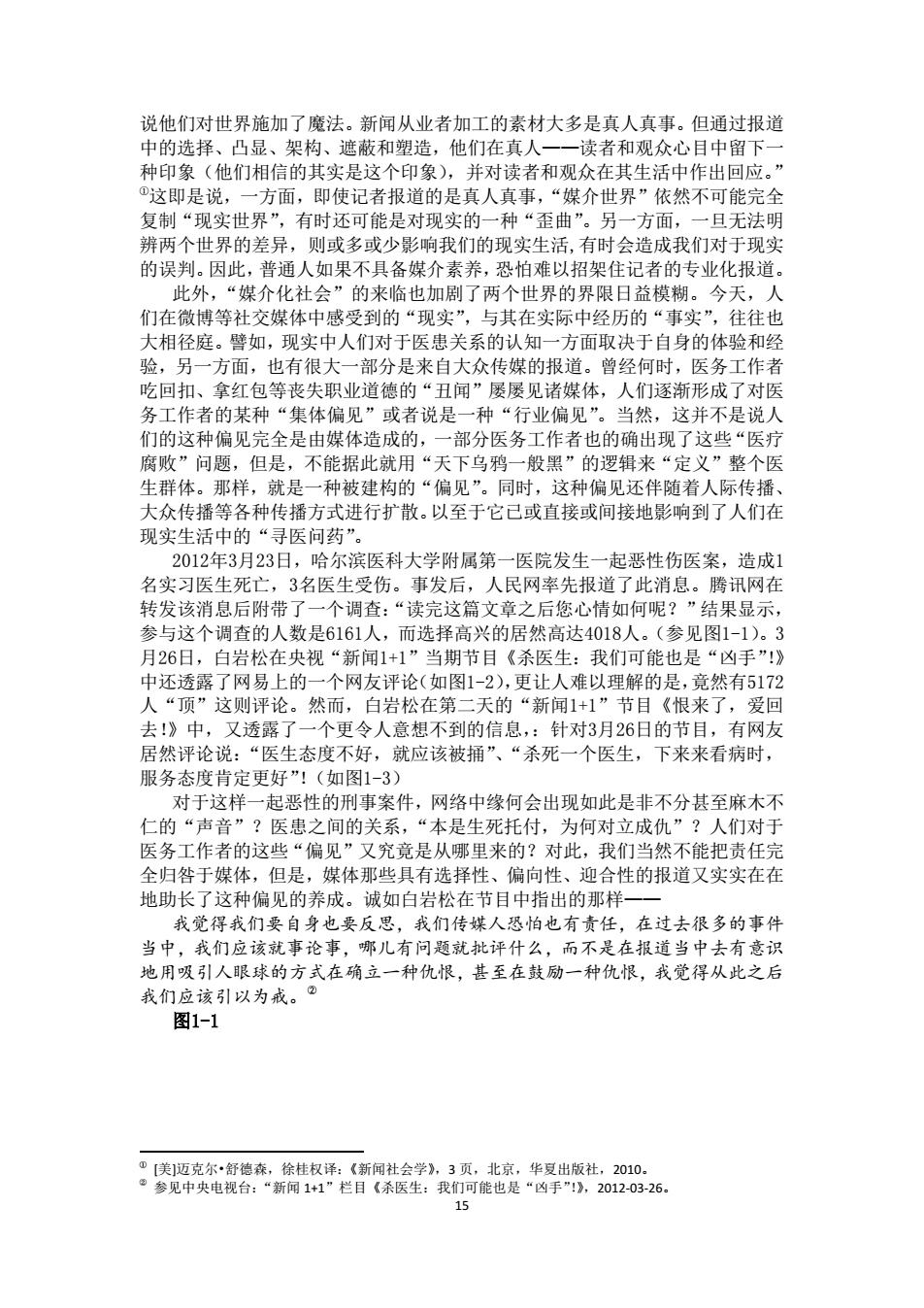

说他们对世界施加了魔法。新闻从业者加工的素材大多是真人真事。但通过报道 中的选择、凸显、架构、遮蔽和塑造,他们在真人一一读者和观众心目中留下一 种印象(他们相信的其实是这个印象),并对读者和观众在其生活中作出回应。” ①这即是说,一方面,即使记者报道的是真人真事,“媒介世界”依然不可能完全 复制“现实世界”,有时还可能是对现实的一种“歪曲”。另一方面,一旦无法明 辨两个世界的差异,则或多或少影响我们的现实生活,有时会造成我们对于现实 的误判。因此,普通人如果不具备媒介素养,恐怕难以招架住记者的专业化报道。 此外,“媒介化社会”的来临也加剧了两个世界的界限日益模糊。今天,人 们在微博等社交媒体中感受到的“现实”,与其在实际中经历的“事实”,往往也 大相径庭。譬如,现实中人们对于医患关系的认知一方面取决于自身的体验和经 验,另一方面,也有很大一部分是来自大众传媒的报道。曾经何时,医务工作者 吃回扣、拿红包等丧失职业道德的“丑闻”屡屡见诸媒体,人们逐渐形成了对医 务工作者的某种“集体偏见”或者说是一种“行业偏见”。当然,这并不是说人 们的这种偏见完全是由媒体造成的,一部分医务工作者也的确出现了这些“医疗 腐败”问题,但是,不能据此就用“天下乌鸦一般黑”的逻辑来“定义”整个医 生群体。那样,就是一种被建构的“偏见”。同时,这种偏见还伴随着人际传播、 大众传播等各种传播方式进行扩散。以至于它已或直接或间接地影响到了人们在 现实生活中的“寻医问药”。 2012年3月23日,哈尔滨医科大学附属第一医院发生一起恶性伤医案,造成1 名实习医生死亡,3名医生受伤。事发后,人民网率先报道了此消息。腾讯网在 转发该消息后附带了一个调查:“读完这篇文章之后您心情如何呢?”结果显示, 参与这个调查的人数是6161人,而选择高兴的居然高达4018人。(参见图1-1)。3 月26日,白岩松在央视“新闻1+1”当期节目《杀医生:我们可能也是“凶手”!》 中还透露了网易上的一个网友评论(如图1-2),更让人难以理解的是,竟然有5172 人“顶”这则评论。然而,白岩松在第二天的“新闻1+1”节目《恨来了,爱回 去!》中,又透露了一个更令人意想不到的信息,:针对3月26日的节目,有网友 居然评论说:“医生态度不好,就应该被捅”、“杀死一个医生,下来来看病时, 服务态度肯定更好”!(如图1-3) 对于这样一起恶性的刑事案件,网络中缘何会出现如此是非不分甚至麻木不 仁的“声音”?医患之间的关系,“本是生死托付,为何对立成仇”?人们对于 医务工作者的这些“偏见”又究竟是从哪里来的?对此,我们当然不能把责任完 全归咎于媒体,但是,媒体那些具有选择性、偏向性、迎合性的报道又实实在在 地助长了这种偏见的养成。诚如白岩松在节目中指出的那样一一 我觉得我们要自身也要反思,我们传媒人恐怕也有责任,在过去很多的事件 当中,我们应该就事论事,哪儿有问题就批评什么,而不是在报道当中去有意识 地用吸引人眼球的方式在确立一种仇恨,甚至在鼓励一种仇恨,我觉得从此之后 我们应该引以为戒。⑦ 图1-1 ”[美]迈克尔·舒德森,徐桂权译:《新闻社会学》,3页,北京,华夏出版社,2010。 ⑧参见中央电视台:“新闻1+1”栏日《杀医生:我们可能也是“凶手”!》,2012-03-26。 15

15 说他们对世界施加了魔法。新闻从业者加工的素材大多是真人真事。但通过报道 中的选择、凸显、架构、遮蔽和塑造,他们在真人——读者和观众心目中留下一 种印象(他们相信的其实是这个印象),并对读者和观众在其生活中作出回应。” ①这即是说,一方面,即使记者报道的是真人真事,“媒介世界”依然不可能完全 复制“现实世界”,有时还可能是对现实的一种“歪曲”。另一方面,一旦无法明 辨两个世界的差异,则或多或少影响我们的现实生活,有时会造成我们对于现实 的误判。因此,普通人如果不具备媒介素养,恐怕难以招架住记者的专业化报道。 此外,“媒介化社会”的来临也加剧了两个世界的界限日益模糊。今天,人 们在微博等社交媒体中感受到的“现实”,与其在实际中经历的“事实”,往往也 大相径庭。譬如,现实中人们对于医患关系的认知一方面取决于自身的体验和经 验,另一方面,也有很大一部分是来自大众传媒的报道。曾经何时,医务工作者 吃回扣、拿红包等丧失职业道德的“丑闻”屡屡见诸媒体,人们逐渐形成了对医 务工作者的某种“集体偏见”或者说是一种“行业偏见”。当然,这并不是说人 们的这种偏见完全是由媒体造成的,一部分医务工作者也的确出现了这些“医疗 腐败”问题,但是,不能据此就用“天下乌鸦一般黑”的逻辑来“定义”整个医 生群体。那样,就是一种被建构的“偏见”。同时,这种偏见还伴随着人际传播、 大众传播等各种传播方式进行扩散。以至于它已或直接或间接地影响到了人们在 现实生活中的“寻医问药”。 2012年3月23日,哈尔滨医科大学附属第一医院发生一起恶性伤医案,造成1 名实习医生死亡,3名医生受伤。事发后,人民网率先报道了此消息。腾讯网在 转发该消息后附带了一个调查:“读完这篇文章之后您心情如何呢?”结果显示, 参与这个调查的人数是6161人,而选择高兴的居然高达4018人。(参见图1-1)。3 月26日,白岩松在央视“新闻1+1”当期节目《杀医生:我们可能也是“凶手”!》 中还透露了网易上的一个网友评论(如图1-2),更让人难以理解的是,竟然有5172 人“顶”这则评论。然而,白岩松在第二天的“新闻1+1”节目《恨来了,爱回 去!》中,又透露了一个更令人意想不到的信息,:针对3月26日的节目,有网友 居然评论说:“医生态度不好,就应该被捅”、“杀死一个医生,下来来看病时, 服务态度肯定更好”!(如图1-3) 对于这样一起恶性的刑事案件,网络中缘何会出现如此是非不分甚至麻木不 仁的“声音”?医患之间的关系,“本是生死托付,为何对立成仇”?人们对于 医务工作者的这些“偏见”又究竟是从哪里来的?对此,我们当然不能把责任完 全归咎于媒体,但是,媒体那些具有选择性、偏向性、迎合性的报道又实实在在 地助长了这种偏见的养成。诚如白岩松在节目中指出的那样—— 我觉得我们要自身也要反思,我们传媒人恐怕也有责任,在过去很多的事件 当中,我们应该就事论事,哪儿有问题就批评什么,而不是在报道当中去有意识 地用吸引人眼球的方式在确立一种仇恨,甚至在鼓励一种仇恨,我觉得从此之后 我们应该引以为戒。② 图1-1 ① [美]迈克尔•舒德森,徐桂权译:《新闻社会学》,3 页,北京,华夏出版社,2010。 ② 参见中央电视台:“新闻 1+1”栏目《杀医生:我们可能也是“凶手”!》,2012-03-26