月接待多达8亿的访客,平均每一秒钟就会有一段长度在一小时以上的视频上 传。Twitter上的信息量几乎每年翻一倍,截至2012年每天都会发布4亿条微博。” ①另一方面,媒介也潜移默化地影响着人们思考信息的方式与习惯一一“也许媒 体在决定人们态度改变方面影响有限,但在决定人们应该知道什么和应该怎么去 想方面却显现出很强的力量。”② 与此同时,我们还应该看到,任何事物都具有两面性,“媒介化社会”一方 面从技术层面打破了人们使用媒介的时空限制,带来了媒介接触的普及和媒介使 用的便捷,藉此媒介也成为人们认知“真实世界”的基本工具;另一方面,无处 不在的媒介造成了信息的超载,真假难辨、良莠不齐的“信息洪流”常常令我们 茫然困惑,有时甚至会引发危机,制造风险一一“在一个混沌复杂的社会中,大 众传媒在预警风险、报告风险、化解风险之外,也有可能放大风险、转嫁风险甚 至制造风险。”@ “媒介化社会”的实质表明,媒介已不仅仅是我们认知世界的“中介”,媒 介已经成为我们这个时代的重要特征。20世纪60年代加拿大著名传播学者麦克卢 汉关于“地球村”的预言伴随媒介化社会的进程而逐步得到印证。经由媒介,我 们似乎无所不知,与此同时,我们又似乎一无所知,因为海量的信息并不能让我 们真正辨别周遭环境的真伪虚实。基于此,我们首先必须了解并理解我们所面对 的“两个世界”。 我们所有人都生活在“两个世界”中:“现实世界”和“媒介世界”。“现实 世界”就是我们直接与他人、事件发生关联的世界,即我们直接生活其中的世界。 “媒介世界”指的是媒介向我们展示的世界。毫无疑问,我们相当多的直接经验 和知识都是从“现实世界”中获得的,“理论是灰色的,生活之树常青”、“生活 是最好的老师”、“实践出真知”等格言警句所强调的正是这个道理。但是,人的 精力和能力都是有限的,人的感官和身体总要受到时空条件的限制,人类不断发 展的历程表明:我们不可能从“现实世界”中直接获得所有的经验和信息,为了 更好地生存与发展,我们必须走进“媒介世界”,借助甚至依赖媒介来了解世界 认知自我、与他人交流。更何况“一个人对于并未亲身经历的事件所能产生的唯 一情感,就是被他内心对那个事件的想象所激发起来的情感。”①而“媒介世界” 可以为我们提供生存所必须的“间接经验”,并以此来勾连我们对于未亲历事件 的“想象”与“情感”。这也恰恰契合了“媒介化社会”的一个重要特征一一“媒 介影响力对社会的全方位渗透,在真实世界之外,媒介营造出一个虚拟的无限扩 张的媒介世界,人们通过媒介来获取对于世界的认知,甚至依据从媒介获取的信 息来指导现实生活。@其实,我们在日常生活中总是不断地穿梭于两个世界之间。 我们常常带着“现实世界”中的体验与感受去理解“媒介世界”,又频繁地带着 从“媒介世界”获取的信息与情感投身到“现实世界”之中。换言之,两个世界 构成了人类经验与知识的主要来源。 从理论上说,“现实世界”和“媒介世界”原本就应该存在着明显的界限。 譬如,如果你亲身参加了学校的一场博士学位授予仪式,你始终“在场”,那么 ①维克托·迈尔-舍恩伯格、肯尼斯·库克耶,盛杨燕、周涛译:《大数据时代》,11页,杭州,浙江人民出 版社,2013. 。英]詹姆斯·卡瑞、珍·辛顿,栾轶玫译:《英国新闻史》(第六版),277页,北京,清华大学出版社, 2005。 ⑧马凌:《媒介化社会与风险社会》,载《中国传媒报告》,2008(2)。 ①[美]沃尔特·李普曼,阎克文、江红译:《公众舆论》,11页,上海,上海人民出版社,2002年。 ⑧孟建、赵元珂:《媒介融合:粘聚并造就新型的媒介化社会》,载《国际新闻界》,2006(7)。 6

6 月接待多达 8 亿的访客,平均每一秒钟就会有一段长度在一小时以上的视频上 传。Twitter 上的信息量几乎每年翻一倍,截至 2012 年每天都会发布 4 亿条微博。” ①另一方面,媒介也潜移默化地影响着人们思考信息的方式与习惯——“也许媒 体在决定人们态度改变方面影响有限,但在决定人们应该知道什么和应该怎么去 想方面却显现出很强的力量。”② 与此同时,我们还应该看到,任何事物都具有两面性,“媒介化社会”一方 面从技术层面打破了人们使用媒介的时空限制,带来了媒介接触的普及和媒介使 用的便捷,藉此媒介也成为人们认知“真实世界”的基本工具;另一方面,无处 不在的媒介造成了信息的超载,真假难辨、良莠不齐的“信息洪流”常常令我们 茫然困惑,有时甚至会引发危机,制造风险——“在一个混沌复杂的社会中,大 众传媒在预警风险、报告风险、化解风险之外,也有可能放大风险、转嫁风险甚 至制造风险。”③ “媒介化社会”的实质表明,媒介已不仅仅是我们认知世界的“中介”,媒 介已经成为我们这个时代的重要特征。20世纪60年代加拿大著名传播学者麦克卢 汉关于“地球村”的预言伴随媒介化社会的进程而逐步得到印证。经由媒介,我 们似乎无所不知,与此同时,我们又似乎一无所知,因为海量的信息并不能让我 们真正辨别周遭环境的真伪虚实。基于此,我们首先必须了解并理解我们所面对 的“两个世界”。 我们所有人都生活在“两个世界”中:“现实世界”和“媒介世界”。“现实 世界”就是我们直接与他人、事件发生关联的世界,即我们直接生活其中的世界。 “媒介世界”指的是媒介向我们展示的世界。毫无疑问,我们相当多的直接经验 和知识都是从“现实世界”中获得的,“理论是灰色的,生活之树常青”、“生活 是最好的老师”、“实践出真知”等格言警句所强调的正是这个道理。但是,人的 精力和能力都是有限的,人的感官和身体总要受到时空条件的限制,人类不断发 展的历程表明:我们不可能从“现实世界”中直接获得所有的经验和信息,为了 更好地生存与发展,我们必须走进“媒介世界”,借助甚至依赖媒介来了解世界、 认知自我、与他人交流。更何况“一个人对于并未亲身经历的事件所能产生的唯 一情感,就是被他内心对那个事件的想象所激发起来的情感。”④而“媒介世界” 可以为我们提供生存所必须的“间接经验”,并以此来勾连我们对于未亲历事件 的“想象”与“情感”。这也恰恰契合了“媒介化社会”的一个重要特征——“媒 介影响力对社会的全方位渗透, 在真实世界之外,媒介营造出一个虚拟的无限扩 张的媒介世界,人们通过媒介来获取对于世界的认知, 甚至依据从媒介获取的信 息来指导现实生活。”⑤其实,我们在日常生活中总是不断地穿梭于两个世界之间。 我们常常带着“现实世界”中的体验与感受去理解“媒介世界”,又频繁地带着 从“媒介世界”获取的信息与情感投身到“现实世界”之中。换言之,两个世界 构成了人类经验与知识的主要来源。 从理论上说,“现实世界”和“媒介世界”原本就应该存在着明显的界限。 譬如,如果你亲身参加了学校的一场博士学位授予仪式,你始终“在场”,那么 ① 维克托·迈尔-舍恩伯格、肯尼斯·库克耶,盛杨燕、周涛译:《大数据时代》,11 页,杭州,浙江人民出 版社,2013。 ② [英]詹姆斯·卡瑞、珍·辛顿,栾轶玫译:《英国新闻史》(第六版),277 页,北京,清华大学出版社, 2005。 ③ 马凌:《媒介化社会与风险社会》,载《中国传媒报告》,2008(2)。 ④ [美]沃尔特·李普曼,阎克文、江红译:《公众舆论》,11 页,上海,上海人民出版社,2002 年。 ⑤ 孟建、赵元珂:《媒介融合:粘聚并造就新型的媒介化社会》,载《国际新闻界》,2006(7)

这个“仪式”就存在于你的“现实世界”中。相反,如果你是从电视上观看了这 个“仪式”,那么,对你而言,尽管会有“身临其境”的感觉,但这个“仪式” 实质还是发生在你的“媒介世界”里。事实上,两个世界的界限又往往不是那么 泾渭分明,以至我们常常难以将二者截然区分。譬如,很多人秉持“眼见为实” 的信念,完全相信报纸上“白纸黑字”以及电视里“现场直播”的就是“真实世 界”本身。其实,这种看法未免过于想当然。现实世界里发生的事件与大众传媒 的报道常常并不完全吻合。倘若你先亲身经历一个有新闻价值的事件,然后再从 报纸上读到(或广播中听到、视频里看到)关于这个事件的新闻报道,那么,“现 实世界”与“媒介世界”的界限就会相对清晰地呈现在你的面前。但是,如果你 没有亲历,而仅仅是从新闻报道中获知这个事件呢?此时,“媒介世界”代替了 “现实世界”,你又将如何判断真假?如何分辨这两个世界的界限?对此,李普 曼曾不无悲观说道: 自以为是地根据人的表面作为去谈论人的来龙去脉,或者自以为是地谈论社 会环境必然如何如何,都是毫无用处的。我们并不知道人们在对真实的“大社会” 做出反应时将会如何表现。我们所知道的不过是他们在对—一可以公正地说 极为残破的“大社会”图象做出反应时的表现,指望这样的证据不可能对人或“大 社会”做出可靠的结论。① 如此看来,很多时候,我们所面对的并不是“现实世界”本身,我们所做出 反馈、发表评价的那个世界可能更多的指向“媒介世界”,或者说,是经由媒介 建构、“妆点”的世界。用媒介环境学派的代表人物尼尔·波兹曼的话说:媒介 就是一种隐喻,“它们更像是一种隐喻,用一种隐藏但有力的暗示来定义现实世 界。”②尤其在今天这样一个“媒介化社会”中,我们几乎完全处于媒介的包围之 中:广场上LED显示屏、电梯里的“楼宇电视”、公交车与地铁上随处可见的液晶 电视、手机里由运营商推送的新闻与广告,种类繁多,不胜枚举。海量的媒介信 息以不受我们控制的方式涌入到我们的“现实世界”中,真实与虚拟之间的界限 瞬间被打破,世界变得越来越扑朔迷离。 基于此,我国传播学者陈卫星教授总结的传媒现实对日常现实渗透的三个特 征,对我们理解两个世界的关系就具有相当的启发性一一 首先是传媒内容成为日常生活的标志性印记。惟有可以传达的东西,方被视 为现实。作为历史掠影的大事记,都不得不采用媒介纪录的素材作为凭据。 其次,日常生活内容按照传媒的显现方式来进行,如视觉化、节奏化和碎片 化等。甚至电子世界中人们的行为模式与日俱增地孕育着日常行为,尤其是在流 行文化领域。 第三,现实世界中某些内容的安排和某些事件的产生,一开始就考虑到传媒 表达的可能性,举凡军事冲突、游行示威、体育赛事、文化庆典、企业包装、个 人形象乃至恐怖行为等等。③ 1998年,美国派拉蒙影业公司出品了电影《楚门的世界》(The Truman Show)。 这部电影的主人公楚门是一位30岁的保险经纪人,他从小到大都生活在一个叫 “桃源岛”的小城,表面上过着无异于常人的生活。然而,事实远非如此。30 年前,一家电视制作公司收养了一个婴儿,该公司制作人遂决定为这个婴儿度身 打造了一部全球最受欢迎的电视真人秀《楚门的世界》,这个婴儿就是剧中唯一 ①[美]沃尔特·李普曼,阎克文、江红译:《公众舆论》,20页,上海,上海人民出版社,2002年。 。[美]尼尔·波兹曼,章艳译:《娱乐至死》,13页,桂林,广西师范大学出版社,2004。 ⑧陈卫星:《传播的观念》,192页,北京,人民出版社,2004。 7

7 这个“仪式”就存在于你的“现实世界”中。相反,如果你是从电视上观看了这 个“仪式”,那么,对你而言,尽管会有“身临其境”的感觉,但这个“仪式” 实质还是发生在你的“媒介世界”里。事实上,两个世界的界限又往往不是那么 泾渭分明,以至我们常常难以将二者截然区分。譬如,很多人秉持“眼见为实” 的信念,完全相信报纸上“白纸黑字”以及电视里“现场直播”的就是“真实世 界”本身。其实,这种看法未免过于想当然。现实世界里发生的事件与大众传媒 的报道常常并不完全吻合。倘若你先亲身经历一个有新闻价值的事件,然后再从 报纸上读到(或广播中听到、视频里看到)关于这个事件的新闻报道,那么,“现 实世界”与“媒介世界”的界限就会相对清晰地呈现在你的面前。但是,如果你 没有亲历,而仅仅是从新闻报道中获知这个事件呢?此时,“媒介世界”代替了 “现实世界”,你又将如何判断真假?如何分辨这两个世界的界限?对此,李普 曼曾不无悲观说道: 自以为是地根据人的表面作为去谈论人的来龙去脉,或者自以为是地谈论社 会环境必然如何如何,都是毫无用处的。我们并不知道人们在对真实的“大社会” 做出反应时将会如何表现。我们所知道的不过是他们在对——可以公正地说—— 极为残破的“大社会”图象做出反应时的表现,指望这样的证据不可能对人或“大 社会”做出可靠的结论。① 如此看来,很多时候,我们所面对的并不是“现实世界”本身,我们所做出 反馈、发表评价的那个世界可能更多的指向“媒介世界”,或者说,是经由媒介 建构、“妆点”的世界。用媒介环境学派的代表人物尼尔·波兹曼的话说:媒介 就是一种隐喻,“它们更像是一种隐喻,用一种隐藏但有力的暗示来定义现实世 界。”②尤其在今天这样一个“媒介化社会”中,我们几乎完全处于媒介的包围之 中:广场上LED显示屏、电梯里的“楼宇电视”、公交车与地铁上随处可见的液晶 电视、手机里由运营商推送的新闻与广告,种类繁多,不胜枚举。海量的媒介信 息以不受我们控制的方式涌入到我们的“现实世界”中,真实与虚拟之间的界限 瞬间被打破,世界变得越来越扑朔迷离。 基于此,我国传播学者陈卫星教授总结的传媒现实对日常现实渗透的三个特 征,对我们理解两个世界的关系就具有相当的启发性—— 首先是传媒内容成为日常生活的标志性印记。惟有可以传达的东西,方被视 为现实。作为历史掠影的大事记,都不得不采用媒介纪录的素材作为凭据。 其次,日常生活内容按照传媒的显现方式来进行,如视觉化、节奏化和碎片 化等。甚至电子世界中人们的行为模式与日俱增地孕育着日常行为,尤其是在流 行文化领域。 第三,现实世界中某些内容的安排和某些事件的产生,一开始就考虑到传媒 表达的可能性,举凡军事冲突、游行示威、体育赛事、文化庆典、企业包装、个 人形象乃至恐怖行为等等。③ 1998 年,美国派拉蒙影业公司出品了电影《楚门的世界》(The Truman Show)。 这部电影的主人公楚门是一位 30 岁的保险经纪人,他从小到大都生活在一个叫 “桃源岛”的小城,表面上过着无异于常人的生活。然而,事实远非如此。30 年前,一家电视制作公司收养了一个婴儿,该公司制作人遂决定为这个婴儿度身 打造了一部全球最受欢迎的电视真人秀《楚门的世界》,这个婴儿就是剧中唯一 ① [美]沃尔特·李普曼,阎克文、江红译:《公众舆论》,20 页,上海,上海人民出版社,2002 年。 ② [美]尼尔•波兹曼,章艳译:《娱乐至死》,13 页,桂林,广西师范大学出版社,2004。 ③ 陈卫星:《传播的观念》,192 页,北京,人民出版社,2004

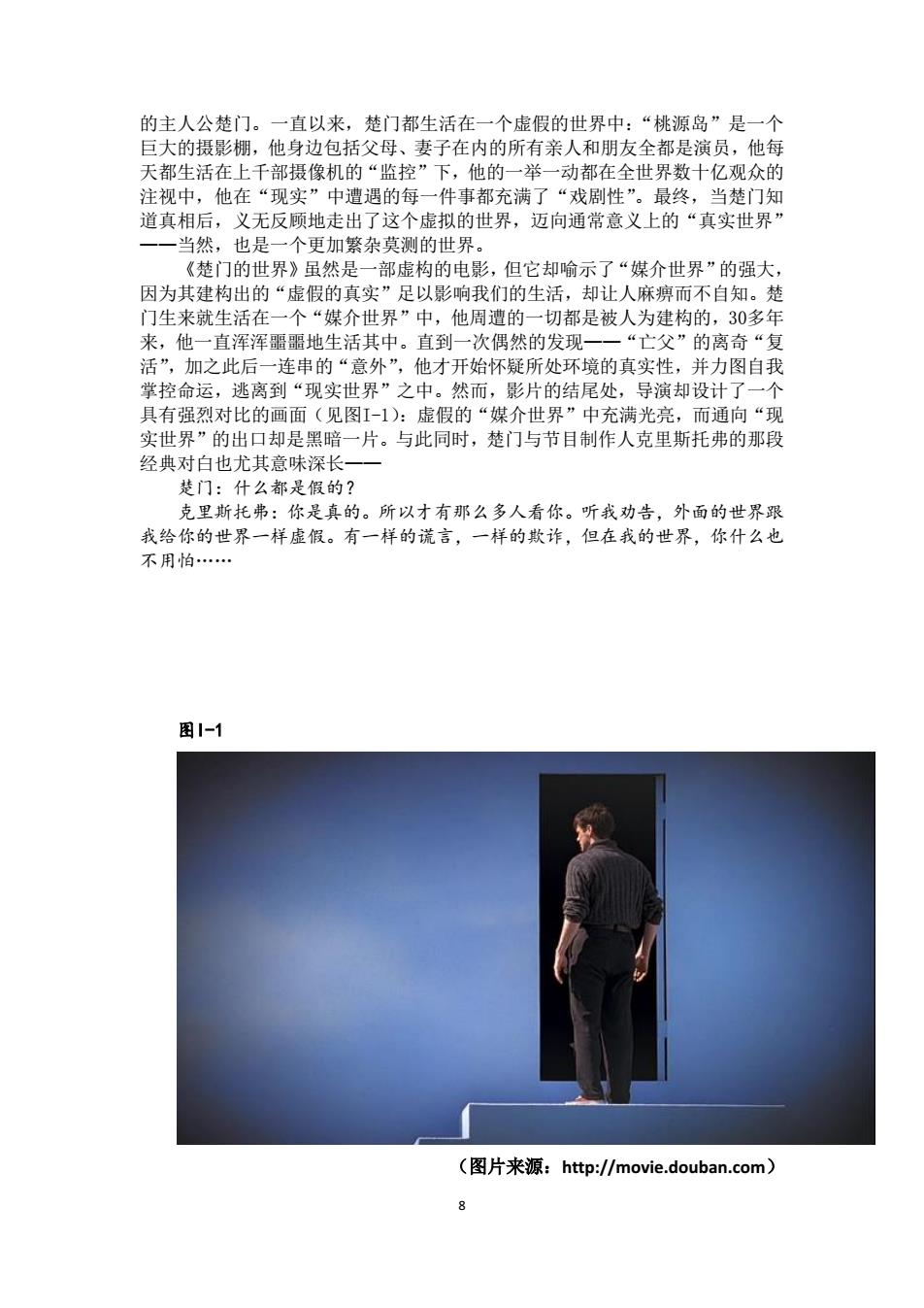

的主人公楚门。一直以来,楚门都生活在一个虚假的世界中:“桃源岛”是一个 巨大的摄影棚,他身边包括父母、妻子在内的所有亲人和朋友全都是演员,他每 天都生活在上千部摄像机的“监控”下,他的一举一动都在全世界数十亿观众的 注视中,他在“现实”中遭遇的每一件事都充满了“戏剧性”。最终,当楚门知 道真相后,义无反顾地走出了这个虚拟的世界,迈向通常意义上的“真实世界” 一一当然,也是一个更加繁杂莫测的世界。 《楚门的世界》虽然是一部虚构的电影,但它却喻示了“媒介世界”的强大, 因为其建构出的“虚假的真实”足以影响我们的生活,却让人麻痹而不自知。楚 门生来就生活在一个“媒介世界”中,他周遭的一切都是被人为建构的,30多年 来,他一直浑浑噩噩地生活其中。直到一次偶然的发现一一“亡父”的离奇“复 活”,加之此后一连串的“意外”,他才开始怀疑所处环境的真实性,并力图自我 掌控命运,逃离到“现实世界”之中。然而,影片的结尾处,导演却设计了一个 具有强烈对比的画面(见图I-1):虚假的“媒介世界”中充满光亮,而通向“现 实世界”的出口却是黑暗一片。与此同时,楚门与节目制作人克里斯托弗的那段 经典对白也尤其意味深长一一 楚门:什么都是假的? 克里斯托弗:你是真的。所以才有那么多人看你。听我劝告,外面的世界跟 我给你的世界一样虚假。有一样的谎言,一样的欺诈,但在我的世界,你什么也 不用怕. 图1-1 (图片来源:http:/movie.douban.com)

8 的主人公楚门。一直以来,楚门都生活在一个虚假的世界中:“桃源岛”是一个 巨大的摄影棚,他身边包括父母、妻子在内的所有亲人和朋友全都是演员,他每 天都生活在上千部摄像机的“监控”下,他的一举一动都在全世界数十亿观众的 注视中,他在“现实”中遭遇的每一件事都充满了“戏剧性”。最终,当楚门知 道真相后,义无反顾地走出了这个虚拟的世界,迈向通常意义上的“真实世界” ——当然,也是一个更加繁杂莫测的世界。 《楚门的世界》虽然是一部虚构的电影,但它却喻示了“媒介世界”的强大, 因为其建构出的“虚假的真实”足以影响我们的生活,却让人麻痹而不自知。楚 门生来就生活在一个“媒介世界”中,他周遭的一切都是被人为建构的,30多年 来,他一直浑浑噩噩地生活其中。直到一次偶然的发现——“亡父”的离奇“复 活”,加之此后一连串的“意外”,他才开始怀疑所处环境的真实性,并力图自我 掌控命运,逃离到“现实世界”之中。然而,影片的结尾处,导演却设计了一个 具有强烈对比的画面(见图I-1):虚假的“媒介世界”中充满光亮,而通向“现 实世界”的出口却是黑暗一片。与此同时,楚门与节目制作人克里斯托弗的那段 经典对白也尤其意味深长—— 楚门:什么都是假的? 克里斯托弗:你是真的。所以才有那么多人看你。听我劝告,外面的世界跟 我给你的世界一样虚假。有一样的谎言,一样的欺诈,但在我的世界,你什么也 不用怕. 图I-1 (图片来源:http://movie.douban.com)

这样的设计独具匠心,发人深省:这个世界究竟什么是真实?什么是虚假? 逃离“媒介世界”的楚门真的就能进入真实的“现实世界”获得他想要的真实生 活吗?藉此他是否能够分辨出“媒介世界”与“现实世界”的区别?.凡此种 种的疑问足以提醒身处“媒介化社会”中的我们:媒介的影响正与日俱增,而且 这种影响往往又不易为我们所觉察:“传播媒介的影响并不是出现于有意识的意 见和观念的层次上,而是在感觉比例和知觉类型的下意识层次上。麦克卢汉的著 名论断‘媒介即是信息',指的就是由传播技术的任何进展引起人类事务的规模、 步伐或类型上的变化。然而,每一种扩展都带来了麻木或麻醉的效果,使人们看 不到它的真正意义。①这种情形之下,我们每个人都可能成为雾里看花的“楚门”。 那么,我们该怎么办?诚如有学者追问的那样一一“传播技术发展的最终效 果是公民掌握了更多信息。在21世纪,获取信息的途径达到了新的历史高度。我 们现在所面临的问题是接下来该如何做:掌握新工具和选择权后,我们该如何辨 别哪些信息值得信赖?”②是顺其自然,任其发展,偶尔感慨一下“不是我不明 白,这世界变化快”,最终为媒介所左右,在媒介建构的世界中迷失方向、失去 自我?还是主动寻找一双“慧眼”,明辨“现实世界”与“媒介世界”的界限, 专业地判断、高效地运用媒介为我们提供的信息,进而自主掌握我们的生活? 1982年,联合国教科文组织在德国慕尼黑召开了国际媒介教育会议,会议中公布 的《媒介素养宣言》为我们提供了答案:“我们生活在一个媒介无处不在的社会, 与其单纯谴责媒介的强大势力,不如接受媒介对世界产生巨大影响这一事实,承 认媒介作为文化要素的重要性。”③当然,“承认媒介作为文化要素的重要性”只 是个前提,更重要的是,应该以此为起点,面向全社会开展媒介素养教育,提升 公民的媒介素养。 现在,让我们一起出发去寻找那双“慧眼”吧! 你准备好了吗? 一、思考与训练 1.什么是“媒介化社会”?其基本特质有哪些? 2.“现实世界”与“媒介世界”的联系与区别有哪些? 3.媒介对我们生活有哪些影响?试举例说明。 4.观看电影《楚门的世界》,写一篇600字左右的影评。 二、延伸阅读 1.[美]尼尔·波兹曼,章艳译:《娱乐至死》,桂林:广西师范大学出版社,2004。 2.[美]斯坦利」·巴伦,刘鸿英译:《大众传播概论一一媒介认知与文化》(第 三版),北京:中国人民大学出版社,2005。 3维克托·迈尔-舍恩伯格、肯尼斯·库克耶,盛杨燕、周涛译:《大数据时 代》,杭州:浙江人民出版社,2013。 4.[美]比尔·科瓦齐、汤姆·罗森斯蒂尔,陆佳怡、孙志刚译:《真相:信息 超载时代如何知道该相信什么》,北京:中国人民大学出版社,2014。 ①美]丹尼尔·杰·切特罗姆,曹静生、黄艾禾译:《传播媒介与美国人的思想》,191页,北京,中国广播 电视出版社,1991。 ⑧[美]比尔·科瓦齐、汤姆·罗森斯蒂尔,陆佳怡、孙志刚译:《真相:信息超载时代如何知道该相信什么》, 25页,北京,中国人民大学出版社,2014。 ⑧转引自张艳秋:《国外媒介教育发展探析》,载《国际新闻界》,2005(2)

9 这样的设计独具匠心,发人深省:这个世界究竟什么是真实?什么是虚假? 逃离“媒介世界”的楚门真的就能进入真实的“现实世界”获得他想要的真实生 活吗?藉此他是否能够分辨出“媒介世界”与“现实世界”的区别?.凡此种 种的疑问足以提醒身处“媒介化社会”中的我们:媒介的影响正与日俱增,而且 这种影响往往又不易为我们所觉察:“传播媒介的影响并不是出现于有意识的意 见和观念的层次上,而是在感觉比例和知觉类型的下意识层次上。麦克卢汉的著 名论断‘媒介即是信息’,指的就是由传播技术的任何进展引起人类事务的规模、 步伐或类型上的变化。然而,每一种扩展都带来了麻木或麻醉的效果,使人们看 不到它的真正意义。”①这种情形之下,我们每个人都可能成为雾里看花的“楚门”。 那么,我们该怎么办?诚如有学者追问的那样——“传播技术发展的最终效 果是公民掌握了更多信息。在21世纪,获取信息的途径达到了新的历史高度。我 们现在所面临的问题是接下来该如何做:掌握新工具和选择权后,我们该如何辨 别哪些信息值得信赖?”②是顺其自然,任其发展,偶尔感慨一下“不是我不明 白,这世界变化快”,最终为媒介所左右,在媒介建构的世界中迷失方向、失去 自我?还是主动寻找一双“慧眼”,明辨“现实世界”与“媒介世界”的界限, 专业地判断、高效地运用媒介为我们提供的信息,进而自主掌握我们的生活? 1982年,联合国教科文组织在德国慕尼黑召开了国际媒介教育会议,会议中公布 的《媒介素养宣言》为我们提供了答案:“我们生活在一个媒介无处不在的社会, 与其单纯谴责媒介的强大势力,不如接受媒介对世界产生巨大影响这一事实,承 认媒介作为文化要素的重要性。”③当然,“承认媒介作为文化要素的重要性”只 是个前提,更重要的是,应该以此为起点,面向全社会开展媒介素养教育,提升 公民的媒介素养。 现在,让我们一起出发去寻找那双“慧眼”吧! 你准备好了吗? 一、思考与训练 1.什么是“媒介化社会”?其基本特质有哪些? 2.“现实世界”与“媒介世界”的联系与区别有哪些? 3.媒介对我们生活有哪些影响?试举例说明。 4.观看电影《楚门的世界》,写一篇 600 字左右的影评。 二、延伸阅读 1.[美]尼尔•波兹曼,章艳译:《娱乐至死》,桂林:广西师范大学出版社,2004。 2.[美]斯坦利·J·巴伦,刘鸿英译:《大众传播概论——媒介认知与文化》(第 三版),北京:中国人民大学出版社,2005。 3.维克托·迈尔-舍恩伯格、肯尼斯·库克耶,盛杨燕、周涛译:《大数据时 代》,杭州:浙江人民出版社,2013。 4.[美]比尔·科瓦齐、汤姆·罗森斯蒂尔,陆佳怡、孙志刚译:《真相:信息 超载时代如何知道该相信什么》,北京:中国人民大学出版社,2014。 ① [美]丹尼尔·杰·切特罗姆,曹静生、黄艾禾译:《传播媒介与美国人的思想》,191 页,北京,中国广播 电视出版社,1991。 ② [美]比尔·科瓦齐、汤姆·罗森斯蒂尔,陆佳怡、孙志刚译:《真相:信息超载时代如何知道该相信什么》, 25 页,北京,中国人民大学出版社,2014。 ③ 转引自张艳秋:《国外媒介教育发展探析》,载《国际新闻界》,2005(2)

第一章媒介素养 【本章学习要点】 熟悉媒介素养的基本内涵,明确媒介素养对于现代公民的重要意义。理解新 传播革命的内涵以及在此背景下媒介素养的内涵延展,能够有效区分事实与真 相、事实与观点、“固定成见”与“群体极化”的关系,由此检视自身的媒介素 养。 第一节媒介素养的观念演进与范式转移 任何一种新概念的诞生,总是因应了某些新的变化与新的社会需要。媒介素 养概念的提出就具备这个特点。“媒介”(media)是信息传输的中介,“素养” (literacy)原指“阅读与写作”的能力,这两个词的结合,其背后彰显了媒介 力量对于人类社会各个领域的渗透与影响,同时,也暗合了一种新的社会诉求一 一“批判性地媒体读解能力的获得乃是个人与国民在学习如何应对具有诱惑力的 文化环境时的一种重要的资源。学会如何读解、批判和抵制社会一文化方面的操 纵,可以帮助人们在涉及主流的媒体和文化形式时获得力量。它可以提升个人在 面对媒体文化时的独立性,同时赋予人们以更多的权力管理自身的文化环境。”① 一、媒介素养概念的提出 20世纪30年代,以电影和广播等大众媒介为代表的流行文化的泛滥几乎中断 了文明一文化传统所珍视的思想和感觉方式,传统精英文化受到了前所未有的冲 击。为了避免英国青少年受到不良媒介环境的影响,1933年,英国文学批评家F.R 利维斯(Frank Raymond Leais)和他学生丹尼斯·汤普森(Denys Thompson) 共同出版了《文化与环境:批判意识的培养》(Culture and Environment:The Training of Critical Awareness)一书,他们认为,电影追求的是“最廉价的 情感诉求”,只是“一种消极的消遣手段”,因此所谓“批评意识的训练”,目的 就是培养学生养成一种“非同寻常的意识”亦即“电影、报纸,任何这种形式的 宣传品,以及商业化的小说都只是提供一种低水平的满足”。②媒介素养的概念正 是在这一背景下被提出并逐渐引起社会各界的关注,利维斯也由此被视为媒介素 养教育的鼻祖之一。 事实上,利维斯们之所以提出“媒介素养”,主要是源于他们坚定地认为, 由大众传媒传播的大众文化对于传统文化是一种巨大的侵蚀与破坏,因此他们的 核心观念是文化保护,即“保持本国文化传统、语言、价值观和民族精神的纯正 和健康,从这种观念出发,有关大众文化教育的目的被理解为鼓励学生去‘甄辨 与抵制'(Discrimination and Resist)。通过这种教育,使得学生能够防范大 众传媒的错误影响和腐蚀,自觉追求符合传统精神的美德和价值观。这种教育、 强化学生具备甄辨和批判意识的方法被后来的批评家们称之为‘免疫法' (Inoculation)。”⑧不难看出,这种观念带有浓厚的精英主义色彩,对当时的大 众文化与媒介亦怀有某种先在的“偏见”。诚如有学者评析地那样:“始于列维 斯的这种辨别式媒介教育,还暴露出两个问题:孤立分析评判媒介内容文本, ①美道格拉斯·凯尔纳,丁宁译:《媒体文化:介于现代与后现代之间的文化研究、认同性与政治》,2 页,北京,商务印书馆,2013。 ②杨击:《传播文化社会一一英国大众传播理论透视》,15-16页,上海,复旦大学出版社,2006。 ⑧[英]大卫·帕金翰,宋小卫摘译:《英国的媒介素养教育:超越保护主义》,载《新闻与传播研究》,2000 (2)。 10

10 第一章 媒介素养 【本章学习要点】 熟悉媒介素养的基本内涵,明确媒介素养对于现代公民的重要意义。理解新 传播革命的内涵以及在此背景下媒介素养的内涵延展,能够有效区分事实与真 相、事实与观点、“固定成见”与“群体极化”的关系,由此检视自身的媒介素 养。 第一节 媒介素养的观念演进与范式转移 任何一种新概念的诞生,总是因应了某些新的变化与新的社会需要。媒介素 养概念的提出就具备这个特点。“媒介”(media)是信息传输的中介,“素养” (literacy)原指“阅读与写作”的能力,这两个词的结合,其背后彰显了媒介 力量对于人类社会各个领域的渗透与影响,同时,也暗合了一种新的社会诉求— —“批判性地媒体读解能力的获得乃是个人与国民在学习如何应对具有诱惑力的 文化环境时的一种重要的资源。学会如何读解、批判和抵制社会—文化方面的操 纵,可以帮助人们在涉及主流的媒体和文化形式时获得力量。它可以提升个人在 面对媒体文化时的独立性,同时赋予人们以更多的权力管理自身的文化环境。”① 一、媒介素养概念的提出 20世纪30年代,以电影和广播等大众媒介为代表的流行文化的泛滥几乎中断 了文明—文化传统所珍视的思想和感觉方式,传统精英文化受到了前所未有的冲 击。为了避免英国青少年受到不良媒介环境的影响,1933年,英国文学批评家F.R. 利维斯(Frank Raymond Leais)和他学生丹尼斯·汤普森(Denys Thompson) 共同出版了《文化与环境:批判意识的培养》(Culture and Environment: The Training of Critical Awareness)一书,他们认为,电影追求的是“最廉价的 情感诉求”,只是“一种消极的消遣手段”,因此所谓“批评意识的训练”,目的 就是培养学生养成一种“非同寻常的意识”亦即“电影、报纸,任何这种形式的 宣传品,以及商业化的小说都只是提供一种低水平的满足”。②媒介素养的概念正 是在这一背景下被提出并逐渐引起社会各界的关注,利维斯也由此被视为媒介素 养教育的鼻祖之一。 事实上,利维斯们之所以提出“媒介素养”,主要是源于他们坚定地认为, 由大众传媒传播的大众文化对于传统文化是一种巨大的侵蚀与破坏,因此他们的 核心观念是文化保护, 即“保持本国文化传统、语言、价值观和民族精神的纯正 和健康, 从这种观念出发, 有关大众文化教育的目的被理解为鼓励学生去‘甄辨 与抵制’(Discrimination and Resist)。通过这种教育, 使得学生能够防范大 众传媒的错误影响和腐蚀, 自觉追求符合传统精神的美德和价值观。这种教育、 强化学生具备甄辨和批判意识的方法被后来的批评家们称之为‘免疫法’ (Inoculation)。”③不难看出,这种观念带有浓厚的精英主义色彩,对当时的大 众文化与媒介亦怀有某种先在的“偏见”。诚如有学者评析地那样:“始于列维 斯的这种辨别式媒介教育, 还暴露出两个问题: 孤立分析评判媒介内容文本, ① [美]道格拉斯·凯尔纳,丁宁译:《媒体文化:介于现代与后现代之间的文化研究、认同性与政治》, 2 页,北京,商务印书馆,2013。 ② 杨击:《传播文化社会——英国大众传播理论透视》,15-16 页,上海,复旦大学出版社,2006。 ③ [英]大卫·帕金翰,宋小卫摘译:《英国的媒介素养教育:超越保护主义》,载《新闻与传播研究》,2000 (2)