痰饮 (1)痰饮的概念(重点):包括有形之痰和无形之痰。水湿痰饮的区别 (2)痰饮的形成原因(重点):包括原因和机理。 (3)痰饮的致病特点(难点):随气流行,无处不到:变幻多端,错综复杂:病势缠绵,病程较 长:阻滞气血流通,妨碍脏腑功能:蒙蔽清窍,扰乱神明。 瘀血 (1)瘀血的概念(重点):注意与血瘀概念的区别。 (2)瘀血的形成原因(重点):病因和机理。 (3)瘀血的致病特点(难点):疼痛:出血:肿块:舌诊:脉诊。 结石 (1)结石的概念 (2)结石的形成原因 (3)结石的致病特点 其他致病因 素(1)外伤 (2)虫兽伤 (3)寄生虫 (4)药邪 【教学方 式】 采用多媒体教学,结石和其他致病因素部分采用学生自主学习的方式,出题优进行随堂测试及学生 课后练习。 第八章病机 第一节发病 【目的要求】 把握邪正的概念。 阐释发病的基本原理。 辨析影响发病的因 素【教学内容】 第一节发病机理 正气不足是发病的内在根 据(1)正气的基本概念(重 点)(2)正气在发病中的主 导地位(3)正气抗邪的机理 邪气是发病的重要条 件(1)邪气的基本概念 (2)邪气在发病中的地 位(3)邪气伤正的机理 正邪斗争的胜负决定发病与否(重点) 影响发病的因素 (1)外环境:气候变化、地域特点、生活、工作条件 (2)内环境:体质、精神、营养、锻炼 发病的类型 9

痰饮 (1)痰饮的概念(重点):包括有形之痰和无形之痰。水湿痰饮的区别 (2)痰饮的形成原因(重点):包括原因和机理。 (3)痰饮的致病特点(难点):随气流行,无处不到;变幻多端,错综复杂;病势缠绵,病程较 长;阻滞气血流通,妨碍脏腑功能;蒙蔽清窍,扰乱神明。 瘀血 (1)瘀血的概念(重点):注意与血瘀概念的区别。 (2)瘀血的形成原因(重点):病因和机理。 (3)瘀血的致病特点(难点):疼痛;出血;肿块;舌诊;脉诊。 结石 (1)结石的概念 (2)结石的形成原因 (3)结石的致病特点 其他致病因 素(1)外伤 (2)虫兽伤 (3)寄生虫 (4)药邪 【教学方 式】 采用多媒体教学,结石和其他致病因素部分采用学生自主学习的方式,出题优进行随堂测试及学生 课后练习。 第八章 病机 第一节 发病 【目的要求】 把握邪正的概念。 阐释发病的基本原理。 辨析影响发病的因 素【教学内容】 第一节 发病机理 正气不足是发病的内在根 据(1)正气的基本概念(重 点)(2)正气在发病中的主 导地位(3)正气抗邪的机理 邪气是发病的重要条 件(1)邪气的基本概念 (2)邪气在发病中的地 位(3)邪气伤正的机理 正邪斗争的胜负决定发病与否(重点) 影响发病的因素 (1)外环境:气候变化、地域特点、生活、工作条件 (2)内环境:体质、精神、营养、锻炼 发病的类型 - 9 -

【教学方式】 多媒体教学为主,发病类型部分采用学生自主学习的方式,出题优进行随堂测试及学生课后练习。 第二节基本病机 【目的要求】 分析邪正盛衰与虚实变化和疾病发展转归的关系 理解阴阳偏盛、偏衰、互损、格拒、亡失的病机。 解释气虚、气机失调、血虚、血热、血瘀、血寒和气血关系失调的病机。 知晓津液代谢失常、内生“五邪”的病机。 【教学内容】 邪正盛衰 (1)邪正盛衰与虚实变化(难点) (2)邪正盛衰与疾病转归 阴阳失调(难 点)(1)阴阳偏盛 (2)阴阳偏衰 (3)阴阳互损 (4)阴阳格拒 (5)阴阳亡失 (6)阴阳转化 气血津液失常 (1)气的失常:气虚与气机失调的病机(重点) (2)血的失常:血虚、血瘀、血热、血寒(出血)的病机(重点) (3)津液代谢失常 (4)气血津液关系失调的病机 内生五邪 (1)风气内动 (2)寒从中生 (3)湿浊内生 (4)津伤化燥 (5)火热内生 【教学方式】 多媒体教学为主,内生五邪部分采用学生自主学习的方式,出题优进行随堂测试及学生课后练习。 第九章养生与治则 第一节预防 【目的要求】 概述预防的基本概念和基本原则。 明白养生的基本原则: 知道养生的主要方法。 了解未病先防、既病防变的方法,并能结合临床举 例。【教学内容】 预防的概念、治未病的概念及养生的关系。 预防的基本原则:(重点) 10-

【教学方式】 多媒体教学为主,发病类型部分采用学生自主学习的方式,出题优进行随堂测试及学生课后练习。 第二节 基本病机 【目的要求】 分析邪正盛衰与虚实变化和疾病发展转归的关系 理解阴阳偏盛、偏衰、互损、格拒、亡失的病机。 解释气虚、气机失调、血虚、血热、血瘀、血寒和气血关系失调的病机。 知晓津液代谢失常、内生“五邪”的病机。 【教学内容】 邪正盛衰 (1)邪正盛衰与虚实变化(难点) (2)邪正盛衰与疾病转归 阴阳失调(难 点)(1)阴阳偏盛 (2)阴阳偏衰 (3)阴阳互损 (4)阴阳格拒 (5)阴阳亡失 (6)阴阳转化 气血津液失常 (1)气的失常:气虚与气机失调的病机(重点) (2)血的失常:血虚、血瘀、血热、血寒(出血)的病机(重点) (3)津液代谢失常 (4)气血津液关系失调的病机 内生五邪 (1)风气内动 (2)寒从中生 (3)湿浊内生 (4)津伤化燥 (5)火热内生 【教学方式】 多媒体教学为主,内生五邪部分采用学生自主学习的方式,出题优进行随堂测试及学生课后练习。 第九章 养生与治则 第一节 预防 【目的要求】 概述预防的基本概念和基本原则。 明白养生的基本原则。 知道养生的主要方法。 了解未病先防、既病防变的方法,并能结合临床举 例。【教学内容】 预防的概念、治未病的概念及养生的关系。 预防的基本原则:(重点) 10 -

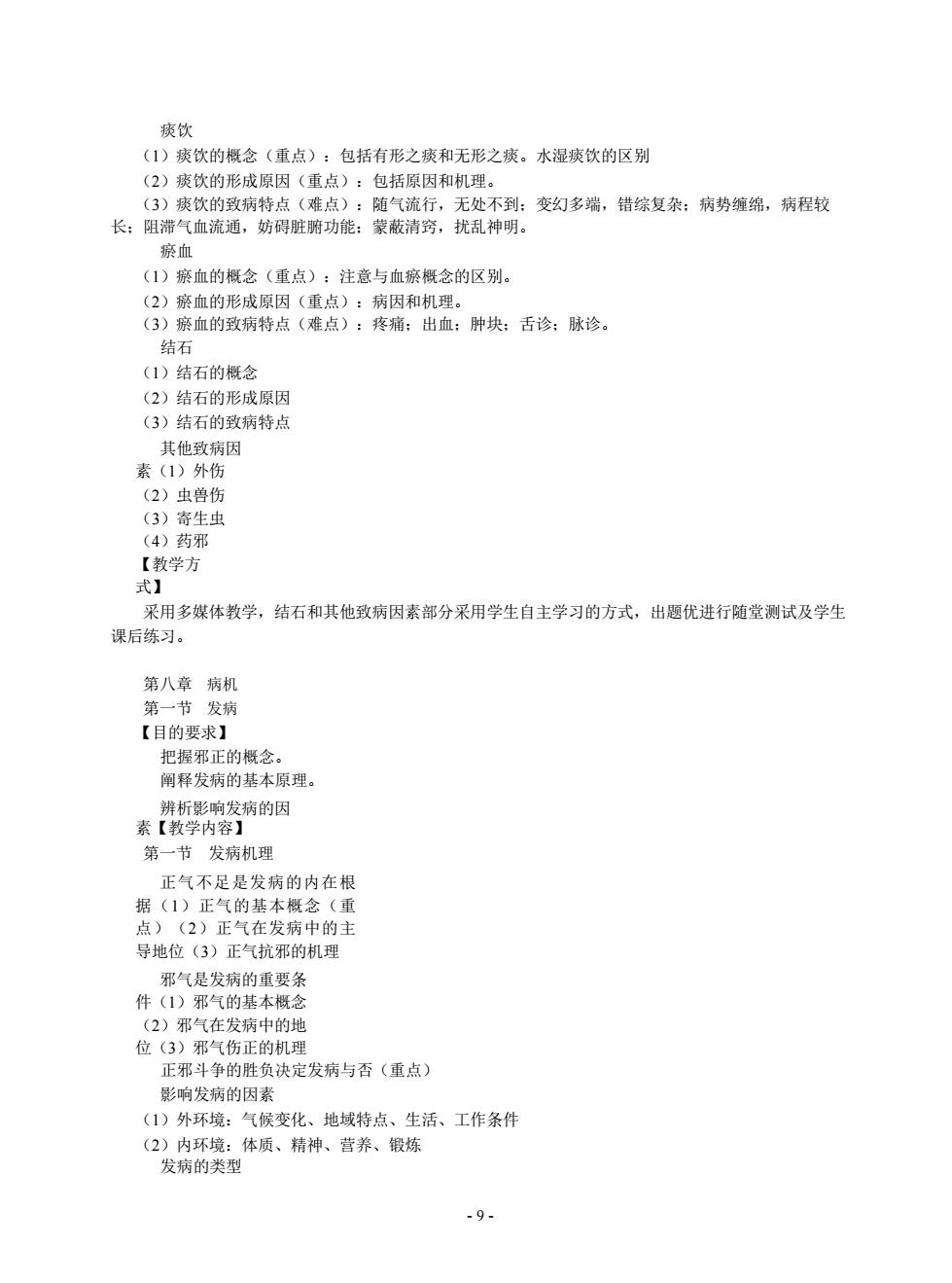

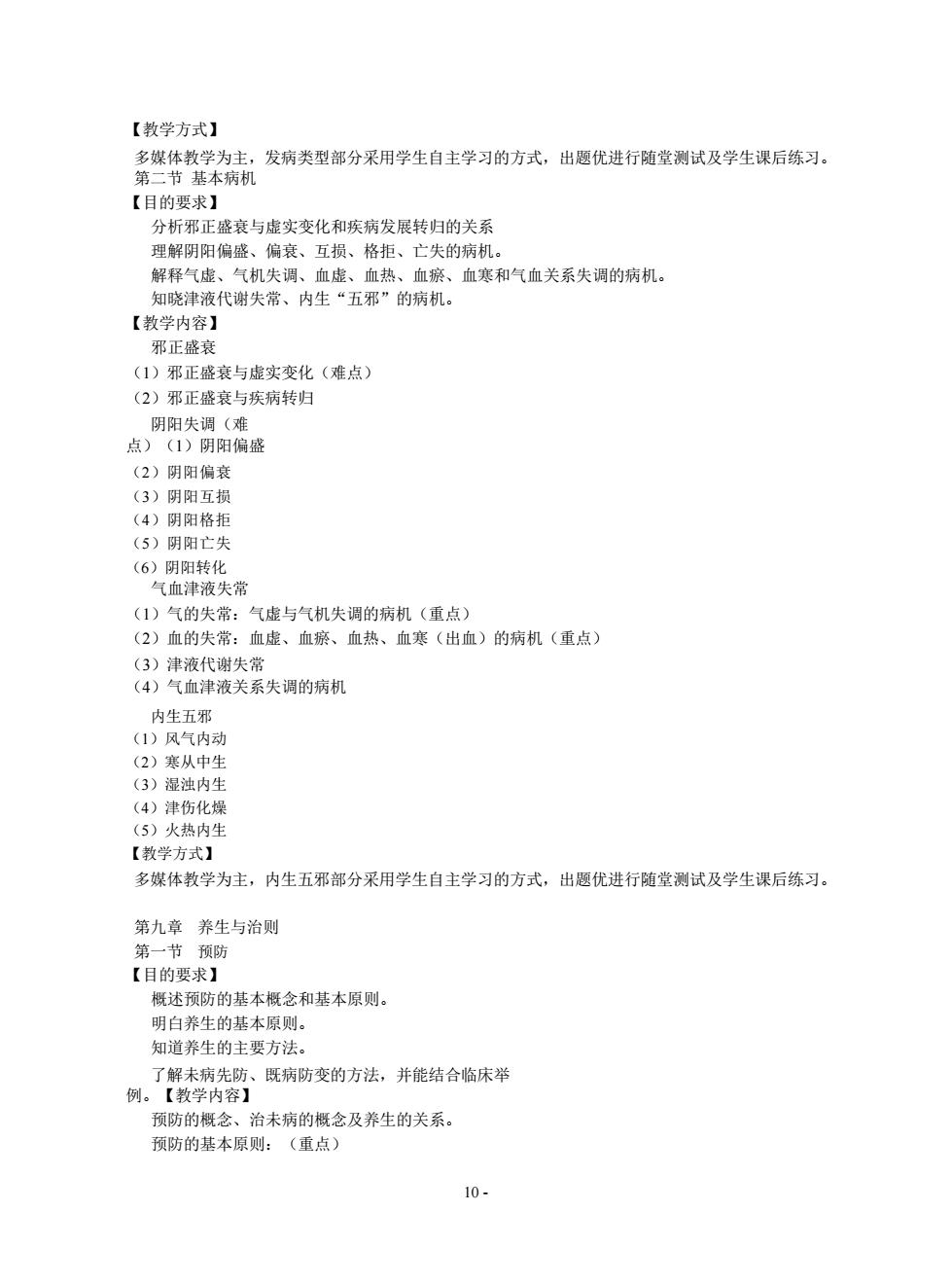

(1)未病先防:养生以增强正气,并避免邪气侵害 (2)既病防变:早期诊治和先安未受邪之地。 第二节治则 【目的要求】 明确治则的概念及治病求本的概念。 理解正治、反治的概念,分析常用治法特点。 明晰标本的概念及其应用原则。 把握扶正祛邪的概念及其应用原则。 熟悉三因制宜的概念及其应用原则。 知道调理阴阳、调理脏腑、调理气血津液等治 则。【教学内容】 治则的基本概念,治则与治法的区别,治则与治法的层次结构: 治病求本:是治病的主导思想,是整体观念和辨证论治的体现,求本即是辨病因病机和证。 治则的基本内容: (1)正治与反治(重 点)(2)治标与治本 (3)扶正与祛邪 (4)调整阴阳 (5)调理气血津 液(6)调理脏腑 (7)三因制宜 【教学方式】 多媒体教学为主,调整阴阳、调理气血津液、调理脏腑学生自学,出题优进行随堂测试及学生课后 练习。 四、课时分配表 教学内容 理论课时数 实验、实践课时数 自主学习时数 第一章绪论 6 0 0 第二章中医学的哲学基础 10 0 2 第三章气血津液 0 0 第四章脏腑 21 0 3 第五章经络 & 0 2 第六章体质 0 0 3 第七章病因 19 0 3 第八章病机 16 0 2 第九章养生与治则 8 0 1 合计 96 0 16 五、学习资源 【课程选用教材】 何裕民主编.普通高等教育“十五”国家级规划教材《中医学导论》,北京:中国协和医科大学出 版社,2004年. 张挹芳主编.普通高等教育“十五”国家级规划教材《中医藏象学》,北京:中国协和医科大学出 -11-

(1)未病先防:养生以增强正气,并避免邪气侵害 (2)既病防变:早期诊治和先安未受邪之地。 第二节 治则 【目的要求】 明确治则的概念及治病求本的概念。 理解正治、反治的概念,分析常用治法特点。 明晰标本的概念及其应用原则。 把握扶正祛邪的概念及其应用原则。 熟悉三因制宜的概念及其应用原则。 知道调理阴阳、调理脏腑、调理气血津液等治 则。【教学内容】 治则的基本概念,治则与治法的区别,治则与治法的层次结构; 治病求本:是治病的主导思想,是整体观念和辨证论治的体现,求本即是辨病因病机和证。 治则的基本内容: (1)正治与反治(重 点)(2)治标与治本 (3)扶正与祛邪 (4)调整阴阳 (5)调理气血津 液(6)调理脏腑 (7)三因制宜 【教学方式】 多媒体教学为主,调整阴阳、调理气血津液、调理脏腑学生自学,出题优进行随堂测试及学生课后 练习。 四、课时分配表 教学内容 理论课时数 实验、实践课时数 自主学习时数 第一章 绪论 6 0 0 第二章 中医学的哲学基础 10 0 2 第三章 气血津液 8 0 0 第四章 脏腑 21 0 3 第五章 经络 8 0 2 第六章 体质 0 0 3 第七章 病因 19 0 3 第八章 病机 16 0 2 第九章 养生与治则 8 0 1 合计 96 0 16 五、学习资源 【课程选用教材】 何裕民主编 . 普通高等教育“十五”国家级规划教材《中医学导论》. 北京:中国协和医科大学出 版社,2004 年 . 张挹芳主编 . 普通高等教育“十五”国家级规划教材《中医藏象学》. 北京:中国协和医科大学出 - 11 -

版社,2004年 胡冬裴主编.普通高等教育“十五”国家级规划教材《中医病因病机学》.北京:中国协和医科大 学出版社,2004年. 【学生参考书目】 童瑶主编.中医基础理论高级教学参考书.北京:人民卫生出版社,2001年 李其忠主编.中医基础理论精解.上海:上海中医学院出版社,1995年 胡冬裴主编.中医基础理论考试常见错误及对策.北京:北京协和医科大学出版社,2002年 张挺、李其忠主编.中医基础理论学习记忆手册.上海:上海中医药大学出版社,2005. 李其忠主编.中医基础理论研究.上海:上海中医药大学出版社,2002年 何裕民主编.新编中医基础理论.北京:北京协和医科大学出版社,2004年 李其忠副主编.中医哲学基础.北京:中国中医药出版社,2004年. 张挺主编.《中医基础理论习题与解析》,北京:化学工业出版社,2007年. -12-

版社,2004 年 . 胡冬裴主编 . 普通高等教育“十五”国家级规划教材《中医病因病机学》. 北京:中国协和医科大 学出版社,2004 年 . 【学生参考书目】 童瑶主编 . 中医基础理论高级教学参考书 . 北京:人民卫生出版社,2001 年 . 李其忠主编 . 中医基础理论精解 . 上海:上海中医学院出版社,1995 年 . 胡冬裴主编 . 中医基础理论考试常见错误及对策 . 北京:北京协和医科大学出版社,2002 年 . 张挺、李其忠主编 . 中医基础理论学习记忆手册 . 上海:上海中医药大学出版社,2005. 李其忠主编 . 中医基础理论研究 . 上海:上海中医药大学出版社,2002 年 . 何裕民主编 . 新编中医基础理论 . 北京:北京协和医科大学出版社,2004 年 . 李其忠副主编 . 中医哲学基础 . 北京:中国中医药出版社,2004 年 . 张挺主编 .《中医基础理论习题与解析》. 北京:化学工业出版社,2007 年 . - 12 -

《中医基础理论》教学大纲 一、课程一般信息 课程编号:01.021.3.1 课程名称:中医基础理论 开课学院:基础医学院 课程类型:专业基础课 学分:4分 学时:56学时 前期课程:无 授课对象:生物医学工程(中医信息与工程方向)、中药学 二、课程基本要求(或课程简介) 《中医基础理论》是中药专业、生物工程专业的专业基础课,亦是中医诸多学科中最基本的课程。本 门课程内容分为绪论、中医学的哲学基础、气血津液、脏腑、经络、病因、病机、养生与治则等共八个 部分。其中,绪论部分主要阐述了中医学理论体系的形成与发展、中医学的基本特点;中医学的哲学内 容着重介绍阴阳学说、五行学说的基本内容及对中医学的影响:脏腑、气血津液、经络等内容为中医学 对正常人体的认识:病因、病机部分则主要阐述中医学对于疾病发生与发展变化的认识:养生与治则主 要反映中医学丰富多彩、卓有疗效的防治思想与方法体系。藏象学说是中医理论体系的核心,辨证论治 是中医学的精髓和特色。故《中医基础理论》的教学以之为导,使其成为专业基础与专业教学内容综合 的轴心,纲举目张,以较好地反映中医学的学术特色,体现中医临床思维。 Fundamental theory of Traditional Chinese Medicine is specialized core course of Chinese materia medica and biotechnology specialty.This course has eight parts:introduction,philosophical basis,qi &blood &body fluid,visceral manifestations,meridians and collaterals,etiology,pathogenesis,health preservation and treatment principles.Introduction explores origin and development of traditional Chinese Medicine,and the main characters of TCM theoretical system.The philosophical part introduces yin-yang and five-xing doctrine and its influence on TCM.Physiology (such as chapter of qi,blood and body fluid;Visceral Manifestation; collaterals and channels;constitutions)mainly aims to normal human.Pathology (such as etiology,onset of disease and pathogenesis)mainly aims to patients and disease rules.Health preservation and treatment principles reflect rich and effective TCM thinking and methodology.Visceral Manifestation is the core thinking of TCM, pattern identification is the essence of feature of TCM.Hence,the teaching of Fundamental theory of Traditional Chinese Medicine should reflect academic features and clinical thinking by teaching content axis of visceral manifestation and pattern identification. 三、教学大纲内容 (一)课程总体目标 通过本课程的教学,帮助学生明确中医学理论体系的形成发展概况、中医学的基本特点、人体生理、病 理特点、疾病发生与发展变化的规律以及疾病治疗原则与养生预防康复等内容。并通过联系中医学在当下中国 医疗体系中的作用、地位与应用,继而激发学生学习中医基础理论的兴趣和热情,巩固其专业思想,增强其传 扬中医药文化的信心和责任感。同时,在教学中,注重培育和践行社会主义核心价值观。 (二)教学策略设计 -13-

《中医基础理论》教学大纲 一、课程一般信息 课程编号 :01.021.3.1 课程名称:中医基础理论 开课学院:基础医学院 课程类型:专业基础课 学分:4 分 学时:56 学时 前期课程:无 授课对象:生物医学工程(中医信息与工程方向)、中药学 二、课程基本要求(或课程简介) 《中医基础理论》是中药专业、生物工程专业的专业基础课,亦是中医诸多学科中最基本的课程。本 门课程内容分为绪论、中医学的哲学基础、气血津液、脏腑、经络、病因、病机、养生与治则等共八个 部分。其中,绪论部分主要阐述了中医学理论体系的形成与发展、中医学的基本特点;中医学的哲学内 容着重介绍阴阳学说、五行学说的基本内容及对中医学的影响;脏腑、气血津液、经络等内容为中医学 对正常人体的认识;病因、病机部分则主要阐述中医学对于疾病发生与发展变化的认识;养生与治则主 要反映中医学丰富多彩、卓有疗效的防治思想与方法体系。藏象学说是中医理论体系的核心,辨证论治 是中医学的精髓和特色。故《中医基础理论》的教学以之为导,使其成为专业基础与专业教学内容综合 的轴心,纲举目张,以较好地反映中医学的学术特色,体现中医临床思维。 Fundamental theory of Traditional Chinese Medicine is specialized core course of Chinese materia medica and biotechnology specialty. This course has eight parts: introduction, philosophical basis, qi &blood &body fluid, visceral manifestations, meridians and collaterals, etiology, pathogenesis, health preservation and treatment principles. Introduction explores origin and development of traditional Chinese Medicine, and the main characters of TCM theoretical system. The philosophical part introduces yin-yang and five-xing doctrine and its influence on TCM. Physiology (such as chapter of qi, blood and body fluid; Visceral Manifestation; collaterals and channels; constitutions) mainly aims to normal human. Pathology (such as etiology, onset of disease and pathogenesis) mainly aims to patients and disease rules. Health preservation and treatment principles reflect rich and effective TCM thinking and methodology. Visceral Manifestation is the core thinking of TCM, pattern identification is the essence of feature of TCM. Hence, the teaching of Fundamental theory of Traditional Chinese Medicine should reflect academic features and clinical thinking by teaching content axis of visceral manifestation and pattern identification. 三、教学大纲内容 (一)课程总体目标 通过本课程的教学,帮助学生明确中医学理论体系的形成发展概况、中医学的基本特点、人体生理、病 理特点、疾病发生与发展变化的规律以及疾病治疗原则与养生预防康复等内容。并通过联系中医学在当下中国 医疗体系中的作用、地位与应用,继而激发学生学习中医基础理论的兴趣和热情,巩固其专业思想,增强其传 扬中医药文化的信心和责任感。同时,在教学中,注重培育和践行社会主义核心价值观。 (二)教学策略设计 - 13 -