《结构力学()》教学大纲 课程名称:结构力学(Ⅱ) 课程类别(必,选修):选修 课程英文名称:Structural Mechanics((l) 总学时/周学时/学分:242/1.5 其中实验/实践学时: 先课程:理论力学、材料力学、结构力学(1) 后续课程支撑:钢筋混凝土结构基本原理、结构设计原理、钢结构基本原理 授课时间:周五12节1-12周 授课地点:松山湖校区/6E204,优学院平台 授课对象:2019级土木工程1、2班 开课学院:生态环境与建筑工程学院 任课教师姓名职称:马崇武/教授 答聚时间、地点与方式:课前、课后教室现场答疑,QQ、微信等网络方式答疑,课程结束后集中答疑。 裸程考核方式:开卷()闭卷(√)课程论文()其它() 使用教材: [1】龙驭球,包世华,袁驷.结构力学1一基本教程(第4版).北京:高等教育出版社,2018. [2]龙驭球,包世华,袁驷.结构力学Ⅱ一专题教程(第4版).北京:高等教育出版社,2018. 救学参考资料: [1山]朱慈勉,张伟平.结构力学(第3版).北京:高等教育出版社,2016:[2力学期刊:《力学与实践》 课程简介: 结构力学(Ⅱ)是土木工程专业的一门专业选修课。本课程的教学目的是使学生在结构力学(I)的基础上,通过结构矩阵分析、结构动力计算、结 构极限荷载等专题内容的学习,更进一步地学握分析计算杆件结构的基本原理和方法,培养结构分析与计算方面的能力,为学习有关专业课程及进行结 构设计和科学研究打下基础

1 《结构力学(II)》教学大纲 课程名称:结构力学(II) 课程类别(必修/选修):选修 课程英文名称:Structural Mechanics(II) 总学时/周学时/学分:24/2/1.5 其中实验/实践学时: 先修课程:理论力学、材料力学、结构力学(I) 后续课程支撑:钢筋混凝土结构基本原理、结构设计原理、钢结构基本原理 授课时间:周五 1-2 节/1-12 周 授课地点:松山湖校区/6E204,优学院平台 授课对象:2019 级土木工程 1、2 班 开课学院:生态环境与建筑工程学院 任课教师姓名/职称:马崇武/教授 答疑时间、地点与方式:课前、课后教室现场答疑,QQ、微信等网络方式答疑,课程结束后集中答疑。 课程考核方式:开卷()闭卷(√)课程论文()其它( ) 使用教材: [1] 龙驭球, 包世华, 袁驷. 结构力学 I—基本教程(第 4 版). 北京: 高等教育出版社, 2018. [2] 龙驭球, 包世华, 袁驷. 结构力学 II—专题教程(第 4 版). 北京: 高等教育出版社, 2018. 教学参考资料: [1] 朱慈勉, 张伟平. 结构力学(第 3 版). 北京: 高等教育出版社, 2016;[2] 力学期刊: 《力学与实践》. 课程简介: 结构力学(II)是土木工程专业的一门专业选修课。本课程的教学目的是使学生在结构力学(I)的基础上,通过结构矩阵分析、结构动力计算、结 构极限荷载等专题内容的学习,更进一步地掌握分析计算杆件结构的基本原理和方法,培养结构分析与计算方面的能力,为学习有关专业课程及进行结 构设计和科学研究打下基础

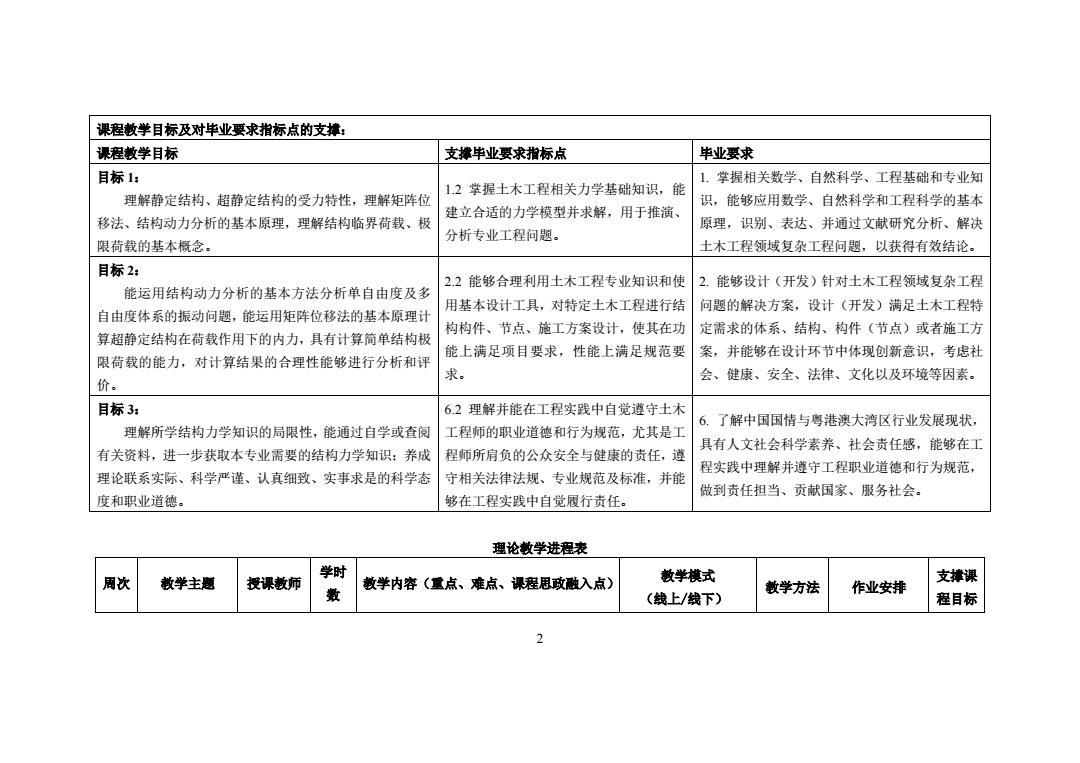

课程教学目标及对毕业要求指标点的支撑: 课程教学目标 支撑半业要求指标点 毕业要求 目标1: 1.掌握相关数学、自然科学、工程基础和专业知 1.2掌握土木工程相关力学基础知识,能 理解静定结构、超静定结构的受力特性,理解矩阵位 识,能够应用数学、自然科学和工程科学的基本 建立合适的力学模型并求解,用于推演、 移法、结构动力分析的基本原理,理解结构临界荷载、极 原理,识别、表达、并通过文献研究分析、解决 分析专业工程问题。 限荷载的基本概念。 土木工程领域复杂工程问题,以获得有效结论。 目标2: 2.2能够合理利用土木工程专业知识和使 2.能够设计(开发)针对土木工程领域复杂工程 能运用结构动力分析的基本方法分析单自由度及多 用基本设计工具,对特定土木工程进行结 问题的解决方案,设计(开发)满足土木工程特 自由度体系的振动问题,能运用矩阵位移法的基本原理计 构构件、节点、施工方案设计,使其在功 定需求的体系、结构、构件(节点)或者施工方 算超静定结构在荷载作用下的内力,具有计算简单结构极 能上满足项目要求,性能上满足规范要 案,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社 限荷载的能力,对计算结果的合理性能够进行分析和评 价。 求。 会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。 目标3: 6.2理解并能在工程实践中自觉遵守土木 6.了解中国国情与粤港澳大湾区行业发展现状, 理解所学结构力学知识的局限性,能通过自学或查阅 工程师的职业道德和行为规范,尤其是工 具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在工 有关资料,进一步获取本专业需要的结构力学知识:养成 程师所肩负的公众安全与健康的责任,遵 程实践中理解并遵守工程职业道德和行为规范, 理论联系实际、科学严谨、认真细致、实事求是的科学态 守相关法律法规、专业规范及标准,并能 做到责任担当、贡献国家、服务社会。 度和职业道德。 够在工程实践中自觉履行责任。 理论款学进程表 学时 周次 教学主题 授课数教师 教学内容(重点、难点、课程思政融入点) 教学模式 支撑课 数 教学方法 作业安排 (线上/线下) 程目标

2 课程教学目标及对毕业要求指标点的支撑: 课程教学目标 支撑毕业要求指标点 毕业要求 目标 1: 理解静定结构、超静定结构的受力特性,理解矩阵位 移法、结构动力分析的基本原理,理解结构临界荷载、极 限荷载的基本概念。 1.2 掌握土木工程相关力学基础知识,能 建立合适的力学模型并求解,用于推演、 分析专业工程问题。 1. 掌握相关数学、自然科学、工程基础和专业知 识,能够应用数学、自然科学和工程科学的基本 原理,识别、表达、并通过文献研究分析、解决 土木工程领域复杂工程问题,以获得有效结论。 目标 2: 能运用结构动力分析的基本方法分析单自由度及多 自由度体系的振动问题,能运用矩阵位移法的基本原理计 算超静定结构在荷载作用下的内力,具有计算简单结构极 限荷载的能力,对计算结果的合理性能够进行分析和评 价。 2.2 能够合理利用土木工程专业知识和使 用基本设计工具,对特定土木工程进行结 构构件、节点、施工方案设计,使其在功 能上满足项目要求,性能上满足规范要 求。 2. 能够设计(开发)针对土木工程领域复杂工程 问题的解决方案,设计(开发)满足土木工程特 定需求的体系、结构、构件(节点)或者施工方 案,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社 会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。 目标 3: 理解所学结构力学知识的局限性,能通过自学或查阅 有关资料,进一步获取本专业需要的结构力学知识;养成 理论联系实际、科学严谨、认真细致、实事求是的科学态 度和职业道德。 6.2 理解并能在工程实践中自觉遵守土木 工程师的职业道德和行为规范,尤其是工 程师所肩负的公众安全与健康的责任,遵 守相关法律法规、专业规范及标准,并能 够在工程实践中自觉履行责任。 6. 了解中国国情与粤港澳大湾区行业发展现状, 具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在工 程实践中理解并遵守工程职业道德和行为规范, 做到责任担当、贡献国家、服务社会。 理论教学进程表 周次 教学主题 授课教师 学时 数 教学内容(重点、难点、课程思政融入点) 教学模式 (线上/线下) 教学方法 作业安排 支撑课 程目标

重点:对偶关系,零载法,静定结构的受力 线上:优学院 第1次作业: 静定结构总论 马崇武 2 特性,各种静定结构形式的受力特点。 (链接见备注) 课堂讲授 目标1 零载法。 难点:零载法。 重点:广义基本结构,广义单元,分区混合 超静定结构总 线上:优学院 2 马崇武 2 法,超静定结构的受力特性,弹性支撑。 论 (链接见备注) 课堂讲授 目标1 难点:超静定结构的受力特性。 重点:单元刚度矩阵(局部坐标系),单元 3 线上:优学院 第2次作业: 矩阵位移法 马崇武 2 刚度矩阵(整体坐标系)。 (链接见备注) 课堂讲授 目标1 矩阵位移法 难点:单元刚度矩阵(整体坐标系)。 重点:连续梁的整体刚度矩阵,刚架的整体 线上:优学院 矩阵位移法 马崇武 2 刚度矩阵。 (链接见备注) 课堂讲授 目标2 难点:刚架的整体刚度矩阵。 重点:等效结点荷载向量,矩阵位移法的计 线上:优学院 5 矩阵位移法 马崇武 2 算步骤。 (链接见备注) 课堂讲授 目标2 难点:等效结点荷载向量。 重点:矩阵位移法求解举例。 线上:优学院 课堂讲授 6 矩阵位移法 马崇武 2 (链接见备注) 目标2 难点:无。 小组讨论 重点:结构动力计算的特点,单自由度体系 结构动力计算 第3次作业: 马崇武 2 的自由振动和强迫振动。 线下 课堂讲授 目标1 结构动力计算 难点:单自由度体系的强迫振动

3 1 静定结构总论 马崇武 2 重点:对偶关系,零载法,静定结构的受力 特性,各种静定结构形式的受力特点 。 难点:零载法 。 线上:优学院 (链接见备注) 课堂讲授 第 1 次作业: 零载法。 目标 1 2 超静定结构总 论 马崇武 2 重点:广义基本结构,广义单元,分区混合 法,超静定结构的受力特性,弹性支撑 。 难点:超静定结构的受力特性 。 线上:优学院 (链接见备注) 课堂讲授 目标 1 3 矩阵位移法 马崇武 2 重点:单元刚度矩阵(局部坐标系),单元 刚度矩阵(整体坐标系) 。 难点:单元刚度矩阵(整体坐标系) 。 线上:优学院 (链接见备注) 课堂讲授 第 2 次作业: 矩阵位移法 目标 1 4 矩阵位移法 马崇武 2 重点:连续梁的整体刚度矩阵,刚架的整体 刚度矩阵 。 难点:刚架的整体刚度矩阵 。 线上:优学院 (链接见备注) 课堂讲授 目标 2 5 矩阵位移法 马崇武 2 重点:等效结点荷载向量,矩阵位移法的计 算步骤 。 难点:等效结点荷载向量 。 线上:优学院 (链接见备注) 课堂讲授 目标 2 6 矩阵位移法 马崇武 2 重点:矩阵位移法求解举例 。 难点: 无 。 线上:优学院 (链接见备注) 课堂讲授 小组讨论 目标 2 7 结构动力计算 马崇武 2 重点:结构动力计算的特点,单自由度体系 的自由振动和强迫振动。 难点: 单自由度体系的强迫振动。 线下 课堂讲授 第 3 次作业: 结构动力计算 目标 1

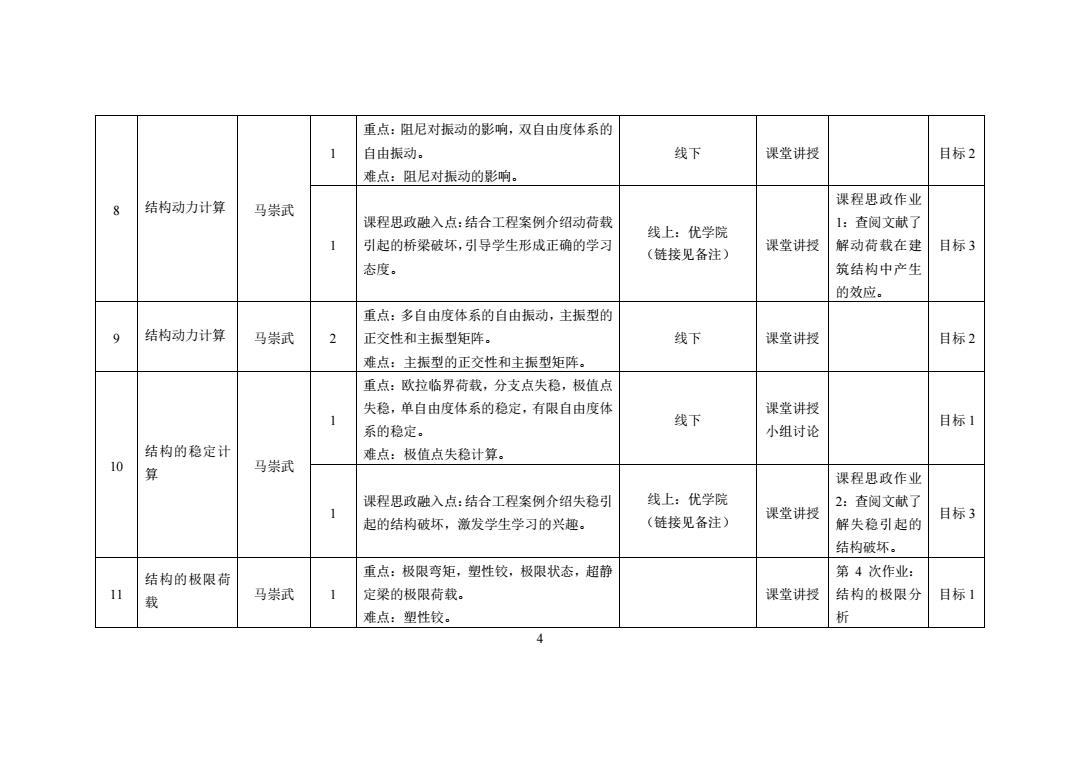

重点:阻尼对振动的影响,双自由度体系的 自由振动。 线下 课堂讲授 目标2 难点:阻尼对振动的影响。 8/ 结构动力计算 课程思政作业 马崇武 课程思政融入点:结合工程案例介绍动荷载 线上:优学院 1:查阅文献了 引起的桥梁破坏,引导学生形成正确的学习 课堂讲授 (链接见备注) 解动荷载在建 目标3 态度。 筑结构中产生 的效应。 重点:多自由度体系的自由振动,主振型的 9 结构动力计算 马崇武 2 正交性和主振型矩阵。 线下 课堂讲授 目标2 难点:主振型的正交性和主振型矩阵。 重点:欧拉临界荷载,分支点失稳,极值点 失稳,单自由度体系的稳定,有限自由度体 课堂讲授 线下 目标1 系的稳定。 小组讨论 结构的稳定计 难点:极值点失稳计算。 10 算 马崇武 课程思政作业 课程思政融入点:结合工程案例介绍失稳引 线上:优学院 2:查阅文献了 (链接见备注) 课堂讲授 目标3 起的结构破坏,激发学生学习的兴趣。 解失稳引起的 结构破坏。 结构的极限荷 重点:极限弯矩,塑性铰,极限状态,超静 第4次作业: 11 载 马崇武 定梁的极限荷载。 课堂讲授 结构的极限分 目标1 难点:塑性铰。 析

4 8 结构动力计算 马崇武 1 重点:阻尼对振动的影响,双自由度体系的 自由振动。 难点:阻尼对振动的影响。 线下 课堂讲授 目标 2 1 课程思政融入点:结合工程案例介绍动荷载 引起的桥梁破坏,引导学生形成正确的学习 态度。 线上:优学院 (链接见备注) 课堂讲授 课程思政作业 1:查阅文献了 解动荷载在建 筑结构中产生 的效应。 目标 3 9 结构动力计算 马崇武 2 重点:多自由度体系的自由振动,主振型的 正交性和主振型矩阵。 难点:主振型的正交性和主振型矩阵。 线下 课堂讲授 目标 2 10 结构的稳定计 算 马崇武 1 重点:欧拉临界荷载,分支点失稳,极值点 失稳,单自由度体系的稳定,有限自由度体 系的稳定。 难点:极值点失稳计算。 线下 课堂讲授 小组讨论 目标 1 1 课程思政融入点:结合工程案例介绍失稳引 起的结构破坏,激发学生学习的兴趣。 线上:优学院 (链接见备注) 课堂讲授 课程思政作业 2:查阅文献了 解失稳引起的 结构破坏。 目标 3 11 结构的极限荷 载 马崇武 1 重点:极限弯矩,塑性铰,极限状态,超静 定梁的极限荷载。 难点:塑性铰。 课堂讲授 第 4 次作业: 结构的极限分 析 目标 1

课程思政作业 课程思政融入点:结合工程案例介绍某桥粱 线上:优学院 3:查阅文献了 1 事故发生的原因,培养学生理论联系实际的 课堂讲授 (链接见备注) 解结构超过承 目标3 意识,树立正确的人生观和价值观。 载力极限状态 的后果。 结构的极限荷 重点:比例加载时判定极限荷载的一般定 12 载 马崇武 2 理,极限荷载求解:总结课程知识体系 线下 课堂讲授 目标2 难点:比例加载。 合计 24 备注:优学院平台课程链接:htps://courseweb.ulearning.cnl/ulearning/index.html#/course/announcement?courseld-=99056 课程考核 评价依据及成绩比例(%) 权重(%) 课程目标 支撑华业要求指标点 作业 期末考试 目标1 1.2 6 35 41 目标2 2.2 18 35 53 目标3 6.2 6 6 总计 30 70 100 备注:1)根据《东莞理工学院考试管理规定》第土二条规定:旷课3次(或6课时)学生不得渗加该课程的期终考核。2)各项考核标准见附件所标

5 1 课程思政融入点:结合工程案例介绍某桥梁 事故发生的原因,培养学生理论联系实际的 意识,树立正确的人生观和价值观。 线上:优学院 (链接见备注) 课堂讲授 课程思政作业 3:查阅文献了 解结构超过承 载力极限状态 的后果。 目标 3 12 结 构 的 极 限 荷 载 马崇武 2 重点:比例加载时判定极限荷载的一般定 理,极限荷载求解;总结课程知识体系 难点:比例加载。 线下 课堂讲授 目标 2 合计 24 备注:优学院平台课程链接:https://courseweb.ulearning.cn/ulearning/index.html#/course/announcement?courseId=99056 课程考核 课程目标 支撑毕业要求指标点 评价依据及成绩比例(%) 权重(%) 作业 期末考试 目标 1 1.2 6 35 41 目标 2 2.2 18 35 53 目标 3 6.2 6 6 总计 30 70 100 备注:1)根据《东莞理工学院考试管理规定》第十二条规定:旷课 3 次(或 6 课时)学生不得参加该课程的期终考核。2)各项考核标准见附件所示