土壤学教学大纲 一、课程基本信息 课程名称 土壤学 课程代码 归属学科 英文名称 Soil Science 土壤学科 (系、部) 学分 2.5 时40学时,其中实我0学时 开课学期 预修课程 无机化学、化学分析、植物学、植物生理学 农学、植物保护、园艺、林学、中药学、园林、风景园林、农业资源与环境、环 面向专业 境科学、生态学等 二、课程性质与教学目标 《土壤学》是农业科学、林业科学和资源环境科学的专业基础课程,它服务于农业持续 发展、区域治理、资源利用和保护、环境生态建设等。主要内容包括土壤的形成与发育,士 壤的基本物质和性质,土壤营养与林木施肥,土壤资源利用与管理。通过本课程的学习:在 思想上应认识到士壤资源的重要性、不可替代性、有限性、复杂性,以及我国土壤资源的现 状和未来,从而能做到珍惜土壤资原:在知识和能力上应达到以下5个方面的目标:(1) 掌握土桌和士壤肥力的概念,士壤的特性及其在人类农业和自然环境中的作用,以及土壤学 科的发展历程和主要内容:(2)学握土壤矿物质、有机质、土壤生物和土壤水及空气的物 质组成和性质。学会分析土壤各物质组成与土壤肥力的关系:(3)掌握土壤的环境过程, 包括士壤形成发有过程、土壤胶体化学和表面化学过程、土壤养分循环与平衡、土壤酸碱反 应和氧化还原过程等:(4)了解士壤耕作和管理,土壤污染与防治和土壤退化与土壤质量 等土壤管理和保护的理论和技术:最终达到从事相关工作的要求。如林学专业学生的培养目 标是能从事森林培育、经济林栽培、林木遗传改良、野生植物资源开发与应用等行业的工作: 园艺专业学生具有园艺栽培、种质资源保护、品种选育和良种繁殖等方面技能

1 土壤学教学大纲 一、课程基本信息 课程名称 土壤学 课程代码 英文名称 Soil Science 归属学科 (系、部) 土壤学科 学 分 2.5 学 时 40 学时,其中实践 0 学时 开课学期 3 预修课程 无机化学、化学分析、植物学、 植物生理学 面向专业 农学、植物保护、园艺、林学、中药学、园林、风景园林、农业资源与环境、环 境科学、生态学等 二、课程性质与教学目标 《土壤学》是农业科学、林业科学和资源环境科学的专业基础课程,它服务于农业持续 发展、区域治理、资源利用和保护、环境生态建设等。主要内容包括土壤的形成与发育,土 壤的基本物质和性质,土壤营养与林木施肥,土壤资源利用与管理。通过本课程的学习:在 思想上应认识到土壤资源的重要性、不可替代性、有限性、复杂性,以及我国土壤资源的现 状和未来,从而能做到珍惜土壤资源;在知识和能力上应达到以下 5 个方面的目标:(1) 掌握土壤和土壤肥力的概念,土壤的特性及其在人类农业和自然环境中的作用,以及土壤学 科的发展历程和主要内容;(2)掌握土壤矿物质、有机质、土壤生物和土壤水及空气的物 质组成和性质。学会分析土壤各物质组成与土壤肥力的关系;(3)掌握土壤的环境过程, 包括土壤形成发育过程、土壤胶体化学和表面化学过程、土壤养分循环与平衡、土壤酸碱反 应和氧化还原过程等;(4)了解土壤耕作和管理,土壤污染与防治和土壤退化与土壤质量 等土壤管理和保护的理论和技术;最终达到从事相关工作的要求。如林学专业学生的培养目 标是能从事森林培育、经济林栽培、林木遗传改良、野生植物资源开发与应用等行业的工作; 园艺专业学生具有园艺栽培、种质资源保护、品种选育和良种繁殖等方面技能

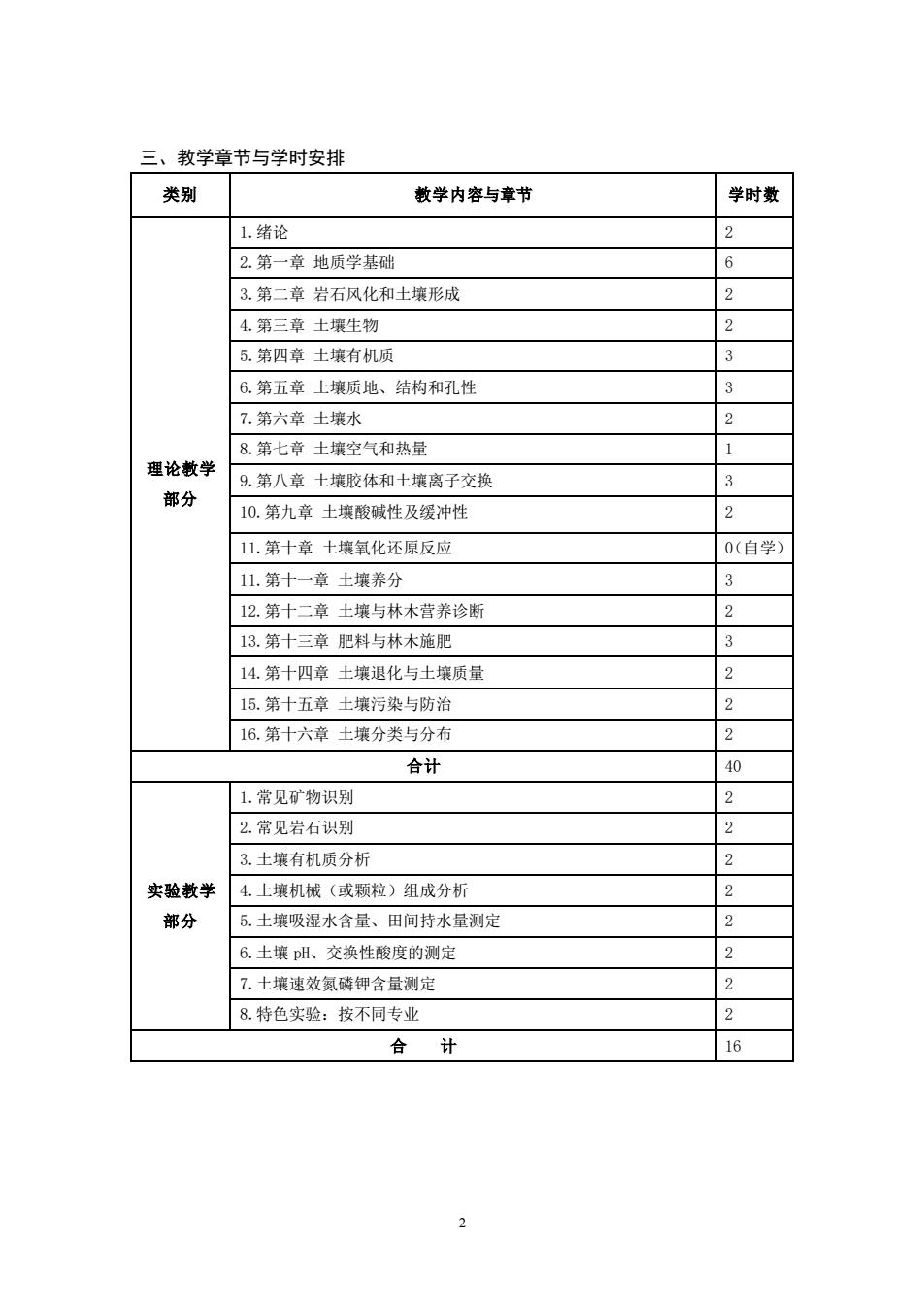

三、教学章节与学时安排 类别 教学内容与章节 学时数 1.绪论 2 2.第一章地质学基础 6 3.第二章岩石风化和土壤形成 2 4.第三章土壤生物 5.第四章土壤有机质 3 6,第五章土壤质地、结构和孔性 7,第六章土壤水 8.第七章土壤空气和热量 理论教学 9.第八章土壤胶体和土壤离子交换 部分 10.第九章土壤酸碱性及缓冲性 11.第十章土壤氧化还原反应 0(自学) 11.第十一章土壤养分 12.第十二章土壤与林木营养诊断 2 13.第十三章肥料与林木施肥 14.第十四章土壤退化与土壤质量 2 15.第十五章土壤污染与防治 16.第十六章土壤分类与分布 2 合计 40 1.常见矿物识别 2 2.常见岩石识别 2 3.土壤有机质分析 实验教学4.土壤机械(或颗粒)组成分析 2 部分 5.土壤吸湿水含量、田间持水量测定 2 6.土壤pH、交换性酸度的测定 7.土壤速效氮磷钾含量测定 2 8特色实哈:按不同专业 合计 16

2 三、教学章节与学时安排 类别 教学内容与章节 学时数 理论教学 部分 1.绪论 2 2.第一章 地质学基础 6 3.第二章 岩石风化和土壤形成 2 4.第三章 土壤生物 2 5.第四章 土壤有机质 3 6.第五章 土壤质地、结构和孔性 3 7.第六章 土壤水 2 8.第七章 土壤空气和热量 1 9.第八章 土壤胶体和土壤离子交换 3 10.第九章 土壤酸碱性及缓冲性 2 11.第十章 土壤氧化还原反应 0(自学) 11.第十一章 土壤养分 3 12.第十二章 土壤与林木营养诊断 2 13.第十三章 肥料与林木施肥 3 14.第十四章 土壤退化与土壤质量 2 15.第十五章 土壤污染与防治 2 16.第十六章 土壤分类与分布 2 合计 40 实验教学 部分 1.常见矿物识别 2 2.常见岩石识别 2 3.土壤有机质分析 2 4.土壤机械(或颗粒)组成分析 2 5.土壤吸湿水含量、田间持水量测定 2 6.土壤 pH、交换性酸度的测定 2 7.土壤速效氮磷钾含量测定 2 8.特色实验:按不同专业 2 合 计 16

四、教学内容与教学方法 理论教学内容 1.绪论 (1)土壤在农林生产和生态系统中的作用 (2)土壤级及土壤肥力的基本概念 (3)近代土壤学的发展概况 主要教学方法:课堂授课,板书,多媒体 重点与难点:土壤、土壤肥力的概念,理解土壤肥力的生态性。 2.第一章地质学基础 (1)矿物的物理性质和常见造岩矿物 (2)岩石的结构和构造 (3)岩浆岩 (4)沉积岩 (5)变质岩 主要教学方法:课堂授课,板书,多媒体 重点与难点:重点:常见矿物的鉴别特征:岩浆岩、沉积岩和变质岩的结构、构造:常见岩 浆岩、沉积岩和变质岩的鉴定特征。难点:岩浆岩物质成分、结品顺序、分类原则。 3.第二章岩石风化和土壤形成 (1)风化过程 (2)风化产物的类型 (3)土壤形成 (4)土壤剖面及形态特征 主要教学方法:课堂授课,板书,多媒体 重点与难点:重点:风化、物理风化、化学风化的概念及类型、影响风化的因素:土壤形成 过程、土壤成土因素及其对士壤性质的影响:土壤部面的概念。难点:矿物岩石与土壤性质 的内在联系 4.第三章土壤生物 (1)土壤动物 (2)土壤微生物 (3)植物根系及其与微生物的联合 (4)土壤酶 主要教学方法:课堂授课,板书,多媒体 重点与难点:土壤动物对土壤的作用:微生物及其与土壤肥力的相互关系 5.第四章土壤有机质

3 四、教学内容与教学方法 理论教学内容 1.绪论 (1)土壤在农林生产和生态系统中的作用 (2)土壤级及土壤肥力的基本概念 (3)近代土壤学的发展概况 主要教学方法:课堂授课,板书,多媒体 重点与难点:土壤、土壤肥力的概念,理解土壤肥力的生态性。 2.第一章 地质学基础 (1)矿物的物理性质和常见造岩矿物 (2)岩石的结构和构造 (3)岩浆岩 (4)沉积岩 (5)变质岩 主要教学方法:课堂授课,板书,多媒体 重点与难点:重点:常见矿物的鉴别特征;岩浆岩、沉积岩和变质岩的结构、构造;常见岩 浆岩、沉积岩和变质岩的鉴定特征。难点:岩浆岩物质成分、结晶顺序、分类原则。 3.第二章 岩石风化和土壤形成 (1)风化过程 (2)风化产物的类型 (3)土壤形成 (4)土壤剖面及形态特征 主要教学方法:课堂授课,板书,多媒体 重点与难点:重点:风化、物理风化、化学风化的概念及类型、影响风化的因素;土壤形成 过程、土壤成土因素及其对土壤性质的影响;土壤部面的概念。难点:矿物岩石与土壤性质 的内在联系 4.第三章 土壤生物 (1)土壤动物 (2)土壤微生物 (3)植物根系及其与微生物的联合 (4)土壤酶 主要教学方法:课堂授课,板书,多媒体 重点与难点:土壤动物对土壤的作用;微生物及其与土壤肥力的相互关系 5.第四章 土壤有机质

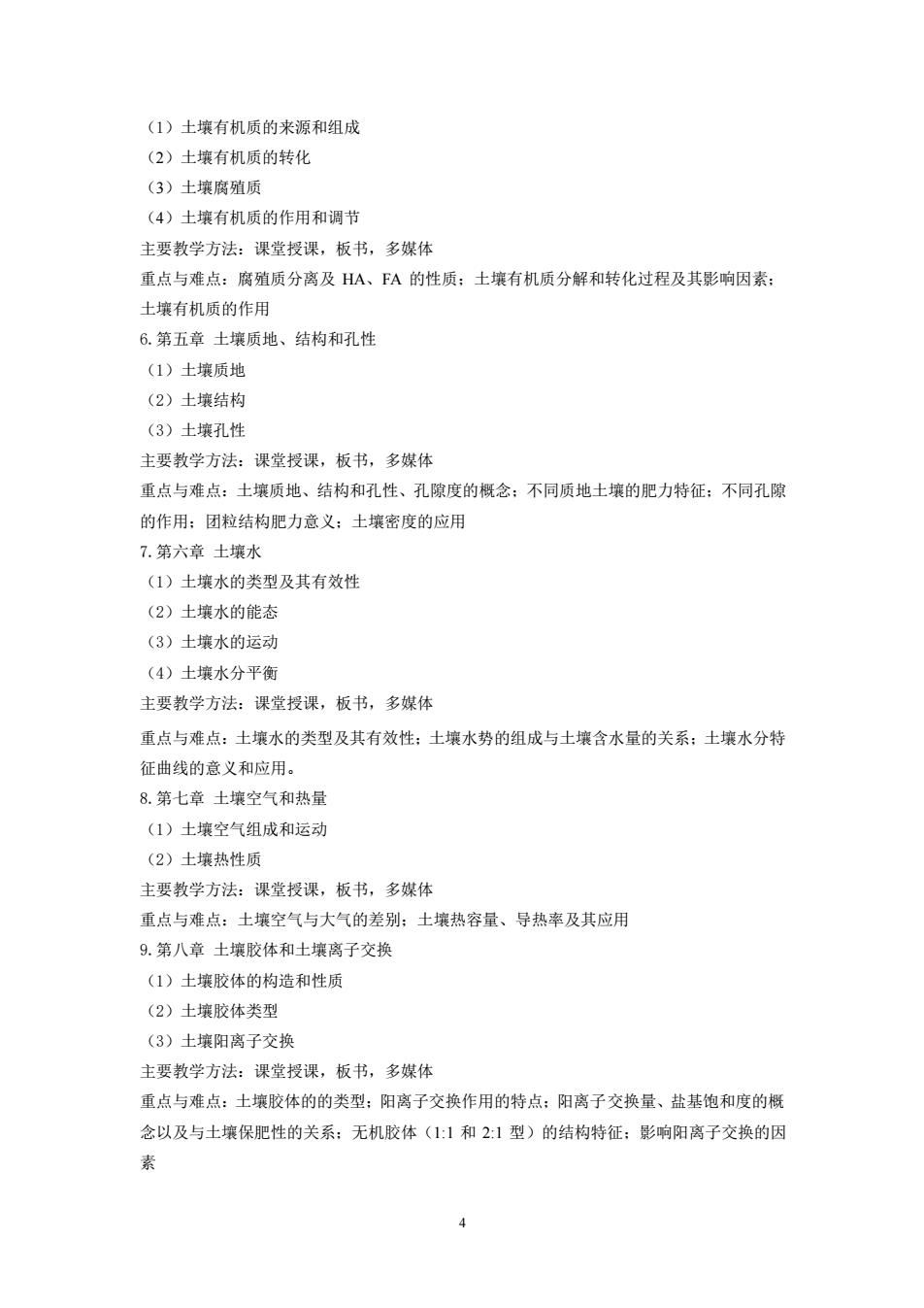

(1)土壤有机质的来源和组成 (2)土壤有机质的转化 (3)土壤腐殖质 (4)土壤有机质的作用和调节 主要教学方法:课堂授课,板书,多媒体 重点与难点:腐殖质分离及HA、FA的性质:土壤有机质分解和转化过程及其影响因素: 土壤有机质的作用 6.第五章土壤质地、结构和孔性 (1)土壤质地 (2)土壤结构 (3)士壤孔性 主要教学方法:课常授课,板书,多媒体 重点与难点:土壤质地、结构和孔性、孔隙度的概念:不同质地土壤的肥力特征:不同孔隙 的作用:团粒结构肥力意义:土壤密度的应用 7,第六章士壤水 (1)土壤水的类型及其有效性 (2)土壤水的能态 (3)土壤水的运动 (4)土壤水分平衡 主要教学方法:课堂授课,板书,多媒体 重点与难点:土壤水的类型及其有效性:土壤水势的组成与土壤含水量的关系:土壤水分特 征曲线的意义和应用。 8.第七章士壤空气和热量 (1)土壤空气组成和运动 (2)土壤热性质 主要教学方法:课堂授课,板书,多媒体 重点与难点:土壤空气与大气的差别:土壤热容量、导热率及其应用 9.第八章土壤胶体和土壤离子交换 (1)土壤胶体的构造和性质 (2)土壤胶体类型 (3)土壤阳离子交换 主要教学方法:课堂授课,板书,多媒体 重点与难点:土壤胶体的的类型:阳离子交换作用的特点:阳离子交换量、盐基饱和度的概 念以及与士壤保肥性的关系:无机胶体(1:1和21型)的结构特征:影响阳离子交换的因 素

4 (1)土壤有机质的来源和组成 (2)土壤有机质的转化 (3)土壤腐殖质 (4)土壤有机质的作用和调节 主要教学方法:课堂授课,板书,多媒体 重点与难点:腐殖质分离及 HA、FA 的性质;土壤有机质分解和转化过程及其影响因素; 土壤有机质的作用 6.第五章 土壤质地、结构和孔性 (1)土壤质地 (2)土壤结构 (3)土壤孔性 主要教学方法:课堂授课,板书,多媒体 重点与难点:土壤质地、结构和孔性、孔隙度的概念;不同质地土壤的肥力特征;不同孔隙 的作用;团粒结构肥力意义;土壤密度的应用 7.第六章 土壤水 (1)土壤水的类型及其有效性 (2)土壤水的能态 (3)土壤水的运动 (4)土壤水分平衡 主要教学方法:课堂授课,板书,多媒体 重点与难点:土壤水的类型及其有效性;土壤水势的组成与土壤含水量的关系;土壤水分特 征曲线的意义和应用。 8.第七章 土壤空气和热量 (1)土壤空气组成和运动 (2)土壤热性质 主要教学方法:课堂授课,板书,多媒体 重点与难点:土壤空气与大气的差别;土壤热容量、导热率及其应用 9.第八章 土壤胶体和土壤离子交换 (1)土壤胶体的构造和性质 (2)土壤胶体类型 (3)土壤阳离子交换 主要教学方法:课堂授课,板书,多媒体 重点与难点:土壤胶体的的类型;阳离子交换作用的特点;阳离子交换量、盐基饱和度的概 念以及与土壤保肥性的关系;无机胶体(1:1 和 2:1 型)的结构特征;影响阳离子交换的因 素

10.第九章士壤酸碱性及缓冲性 (1)土壤酸碱反应 (2)土壤酸碱性对土壤肥力和植物生长的影响 (3)土壤缓冲性 主要教学方法:课堂授课,板书,多媒体 重点与难点:土壤酸碱性产生的原因:活性酸和潜在酸的关系和测定方法土壤缓冲性概念 及其产生的原因。 11.第十一章土壤养分 (1)土壤养分的来源、消耗和循环 (2)土壤中的大量元素及其循环 (3)土壤中的钙、镁和硫 (3)土壤中的微量元素 主要教学方法:课堂授课,板书,多媒体 重点与难点:土壤氨、磷、钾养分的有效形态和影响因素:土壤氨素循环土壤中缺磷原因 及措痛。 12.第十二章土壤与林木营养诊断 (1)营养诊断的基本原理 (2)营养诊断的方法和技术 主要教学方法:课堂授课,板书,多媒体 重点与难点:林木营养诊断的基本原理和方法, 13.第十三章肥料与林木施肥 (1)肥料概述 (2)化学肥料 (3)有机肥料 (4)微生物肥料 (5)林木施肥 主要教学方法:课堂授课,板书,多媒体 重点与难点:常用氨、磷、钾肥料的特点及施用方法、注意事项:林木施肥的原理和原则 14.第十四章土壤退化与土壤质量 (1)土壤退化概述 (2)土壤退化类型及其防治 (3)土壤质量及其评价

5 10.第九章 土壤酸碱性及缓冲性 (1)土壤酸碱反应 (2)土壤酸碱性对土壤肥力和植物生长的影响 (3)土壤缓冲性 主要教学方法:课堂授课,板书,多媒体 重点与难点:土壤酸碱性产生的原因;活性酸和潜在酸的关系和测定方法;土壤缓冲性概念 及其产生的原因。 11.第十一章 土壤养分 (1)土壤养分的来源、消耗和循环 (2)土壤中的大量元素及其循环 (3)土壤中的钙、镁和硫 (3)土壤中的微量元素 主要教学方法:课堂授课,板书,多媒体 重点与难点:土壤氮、磷、钾养分的有效形态和影响因素;土壤氮素循环;土壤中缺磷原因 及措施。 12.第十二章 土壤与林木营养诊断 (1)营养诊断的基本原理 (2)营养诊断的方法和技术 主要教学方法:课堂授课,板书,多媒体 重点与难点:林木营养诊断的基本原理和方法。 13.第十三章 肥料与林木施肥 (1)肥料概述 (2)化学肥料 (3)有机肥料 (4)微生物肥料 (5)林木施肥 主要教学方法:课堂授课,板书,多媒体 重点与难点:常用氮、磷、钾肥料的特点及施用方法、注意事项;林木施肥的原理和原则。 14.第十四章 土壤退化与土壤质量 (1)土壤退化概述 (2)土壤退化类型及其防治 (3)土壤质量及其评价